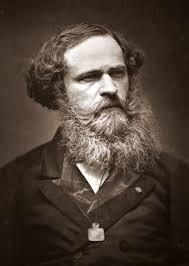

Nationalité : France

Né(e) à : Bruyères , le 28/03/1814

Mort(e) à : Paris , le 268/02/1896

Né(e) à : Bruyères , le 28/03/1814

Mort(e) à : Paris , le 268/02/1896

Biographie :

Arsène Houssaye, de son vrai nom Arsène Housset, né le 28 mars 1814 à Bruyères (Aisne), mort le 26 février 1896 à Paris est un homme de lettres français. Il est également connu sous le pseudonyme d'Alfred Mousse.

Il est très proche de Théophile Gautier, Gérard de Nerval – qui logent comme lui, impasse du Doyenné, à l'emplacement actuel de la place du Carrousel – Jules Janin ou Alphonse Esquiros : tous collaboreront à la revue L'Artiste, dont Houssaye devient le directeur en 1843 et où il accueille de jeunes écrivains comme Théodore de Banville, Henri Murger, Charles Monselet, Champfleury et Charles Baudelaire. Il collabore également à La Revue des Deux Mondes.

Il a dirigé le quotidien populaire La Presse. Baudelaire lui a dédié les poèmes en prose du Spleen de Paris. La publication de ces textes dans La Presse en 1862 fut néanmoins à l'origine d'une brouille entre les deux hommes, car Houssaye, cherchant à obtenir la suppression de certains poèmes qui pouvaient choquer ses lecteurs, en retarda la publication au prétexte que Baudelaire lui envoyait des textes dont certains avaient déjà été publiés.

+ Voir plusArsène Houssaye, de son vrai nom Arsène Housset, né le 28 mars 1814 à Bruyères (Aisne), mort le 26 février 1896 à Paris est un homme de lettres français. Il est également connu sous le pseudonyme d'Alfred Mousse.

Il est très proche de Théophile Gautier, Gérard de Nerval – qui logent comme lui, impasse du Doyenné, à l'emplacement actuel de la place du Carrousel – Jules Janin ou Alphonse Esquiros : tous collaboreront à la revue L'Artiste, dont Houssaye devient le directeur en 1843 et où il accueille de jeunes écrivains comme Théodore de Banville, Henri Murger, Charles Monselet, Champfleury et Charles Baudelaire. Il collabore également à La Revue des Deux Mondes.

Il a dirigé le quotidien populaire La Presse. Baudelaire lui a dédié les poèmes en prose du Spleen de Paris. La publication de ces textes dans La Presse en 1862 fut néanmoins à l'origine d'une brouille entre les deux hommes, car Houssaye, cherchant à obtenir la suppression de certains poèmes qui pouvaient choquer ses lecteurs, en retarda la publication au prétexte que Baudelaire lui envoyait des textes dont certains avaient déjà été publiés.

Source : Wikipedia

Ajouter des informations

étiquettes

Citations et extraits (31)

Voir plus

Ajouter une citation

— Je viens déjeuner avec M. de Balzac.

― En êtes-vous bien sûr, monsieur ?

— Comment ! Je n'en doute pas, à moins que M. de Balzac ne déjeune pas.

Le bonhomme avait l'air fort contrarié : j'allais le déranger et j'allais déranger son maître.

Il me fit entrer dans la salle à manger, non pas sans doute parce que je venais pour déjeuner, mais parce que le salon, pareil au salon de ces dames du demi-monde, attendait encore les miracles du tapissier.

Rien sur les murs, rien aux fenêtres, mais Balzac avait écrit lui-même sur les panneaux : « Là un Raphaël ; ici un Titien. » Tous les panneaux étaient couverts de chefs-d'œuvre imaginaires, dont Balzac parlait avec une foi robuste comme s'il les voyait tous les jours.

C'était le chaos par les livres et les journaux, par tous les matériaux de la Comédie humaine, ce monument ! Balzac se contentait de ce capharnaüm pour son cabinet de travail.

Au bout de quelques minutes, le grand romancier parut, à peine réveillé, dans sa fameuse robe de moine, cheveux ébouriffés, pantoufles chinoises rôties par le feu.

— Ah ! je suis charmé de vous voir ! Nous allons déjeuner ; mais je vous préviens que je ne déjeune pas comme un moine.

― Je déjeunerai comme vous ; le déjeuner pour moi n'est pas une affaire d'État, il m'est arrivé plus d'une fois de ne pas déjeuner du tout.

― Vous avez raison de ne pas vous attarder à table le matin, quiconque déjeune sérieusement à Paris n'arrive à rien. L'homme de génie ne déjeune guère : Napoléon restait dix minutes à table quand il ne déjeunait pas debout.

Hélas ! j'avais une faim de loup ce jour-là. Tout ce que me disait Balzac aiguisait encore mes dents. Son pâle serviteur arriva, apportant sur un grand plat de Chine, six grappes de raisin et quatre petits pains d'un sou.

— À la bonne heure, dis-je à Balzac, « vous aimez les belles porcelaines, c'est déjà un régal. »

— N'est-ce pas ? Par malheur, mes gens me cassent tout ; voyez plutôt, celui-ci nous a servi des assiettes ébréchées.

Le serviteur avait pris dans le buffet je ne sais quelle faïence ornementée à la française, vers 1830, quand il n'y avait plus un atome d'art dans l'industrie.

Cependant je me disais :

— Voilà le dessert, mais le déjeuner ? Or, le déjeuner c'était le dessert.

Balzac me fit signe de me mettre à table ; il se plaça pompeusement en face de moi en me disant de l'air le plus aimable du monde : « Si vous êtes un gourmand, parlez ! je vous enverrai chercher une poularde ou un perdreau. »

J'allais dire oui pour le perdreau, mais Balzac me coupa mon appétit :

— Un poète comme vous ne doit vivre que de l'air du temps... Vous voyez bien ces jolis verres de Venise que m'a donnés la duchesse de Duras, vous y boirez le meilleur vin de Chypre.

Disant ces mots, Balzac me versa de l'eau, après quoi il me passa les raisins.

— Une seule grappe ? vous avez droit à trois grappes, mon hôte.

Il renversa le plat sur mon assiette et ne garda pour lui que les trois grappes les plus légères.

Et nous voilà gaiement à ce déjeuner fastueux.

— N’est-ce pas que mon vin de Chypre est bon ? Il m'a été donné par un arrière-petit-fils de doge, un Contarini. Vous verrez quand vous serez célèbre, vos lecteurs vous enverront les meilleurs vins ; moi, j'ai du Johannisberg, j'ai du vin de Champagne, j'ai du vin de Malaga, j'ai de tous les vins hormis du vin ordinaire. C'est bien simple, on me donne les grands vins et je n'ai pas de quoi acheter le vin du cabaret.

— Monsieur de Balzac, je ne doute pas que votre vin de Chypre ne soit délicieux, mais nous n'en avons pas encore bu ?

— Voyez ma distraction, dit Balzac en allant lui-même au buffet, « j'étais convaincu depuis dix minutes que nous buvions du vin de Chypre. »

Telles étaient les illusions de Balzac qu'il avait cru vraiment que nous buvions du vin de Chypre tout en nous versant de l'eau de Seine.

Il ne trouva pas de vin de Chypre, mais il trouva une bouteille à long museau contenant quatre verres de vin du Rhin que nous bûmes avec onction.

― En êtes-vous bien sûr, monsieur ?

— Comment ! Je n'en doute pas, à moins que M. de Balzac ne déjeune pas.

Le bonhomme avait l'air fort contrarié : j'allais le déranger et j'allais déranger son maître.

Il me fit entrer dans la salle à manger, non pas sans doute parce que je venais pour déjeuner, mais parce que le salon, pareil au salon de ces dames du demi-monde, attendait encore les miracles du tapissier.

Rien sur les murs, rien aux fenêtres, mais Balzac avait écrit lui-même sur les panneaux : « Là un Raphaël ; ici un Titien. » Tous les panneaux étaient couverts de chefs-d'œuvre imaginaires, dont Balzac parlait avec une foi robuste comme s'il les voyait tous les jours.

C'était le chaos par les livres et les journaux, par tous les matériaux de la Comédie humaine, ce monument ! Balzac se contentait de ce capharnaüm pour son cabinet de travail.

Au bout de quelques minutes, le grand romancier parut, à peine réveillé, dans sa fameuse robe de moine, cheveux ébouriffés, pantoufles chinoises rôties par le feu.

— Ah ! je suis charmé de vous voir ! Nous allons déjeuner ; mais je vous préviens que je ne déjeune pas comme un moine.

― Je déjeunerai comme vous ; le déjeuner pour moi n'est pas une affaire d'État, il m'est arrivé plus d'une fois de ne pas déjeuner du tout.

― Vous avez raison de ne pas vous attarder à table le matin, quiconque déjeune sérieusement à Paris n'arrive à rien. L'homme de génie ne déjeune guère : Napoléon restait dix minutes à table quand il ne déjeunait pas debout.

Hélas ! j'avais une faim de loup ce jour-là. Tout ce que me disait Balzac aiguisait encore mes dents. Son pâle serviteur arriva, apportant sur un grand plat de Chine, six grappes de raisin et quatre petits pains d'un sou.

— À la bonne heure, dis-je à Balzac, « vous aimez les belles porcelaines, c'est déjà un régal. »

— N'est-ce pas ? Par malheur, mes gens me cassent tout ; voyez plutôt, celui-ci nous a servi des assiettes ébréchées.

Le serviteur avait pris dans le buffet je ne sais quelle faïence ornementée à la française, vers 1830, quand il n'y avait plus un atome d'art dans l'industrie.

Cependant je me disais :

— Voilà le dessert, mais le déjeuner ? Or, le déjeuner c'était le dessert.

Balzac me fit signe de me mettre à table ; il se plaça pompeusement en face de moi en me disant de l'air le plus aimable du monde : « Si vous êtes un gourmand, parlez ! je vous enverrai chercher une poularde ou un perdreau. »

J'allais dire oui pour le perdreau, mais Balzac me coupa mon appétit :

— Un poète comme vous ne doit vivre que de l'air du temps... Vous voyez bien ces jolis verres de Venise que m'a donnés la duchesse de Duras, vous y boirez le meilleur vin de Chypre.

Disant ces mots, Balzac me versa de l'eau, après quoi il me passa les raisins.

— Une seule grappe ? vous avez droit à trois grappes, mon hôte.

Il renversa le plat sur mon assiette et ne garda pour lui que les trois grappes les plus légères.

Et nous voilà gaiement à ce déjeuner fastueux.

— N’est-ce pas que mon vin de Chypre est bon ? Il m'a été donné par un arrière-petit-fils de doge, un Contarini. Vous verrez quand vous serez célèbre, vos lecteurs vous enverront les meilleurs vins ; moi, j'ai du Johannisberg, j'ai du vin de Champagne, j'ai du vin de Malaga, j'ai de tous les vins hormis du vin ordinaire. C'est bien simple, on me donne les grands vins et je n'ai pas de quoi acheter le vin du cabaret.

— Monsieur de Balzac, je ne doute pas que votre vin de Chypre ne soit délicieux, mais nous n'en avons pas encore bu ?

— Voyez ma distraction, dit Balzac en allant lui-même au buffet, « j'étais convaincu depuis dix minutes que nous buvions du vin de Chypre. »

Telles étaient les illusions de Balzac qu'il avait cru vraiment que nous buvions du vin de Chypre tout en nous versant de l'eau de Seine.

Il ne trouva pas de vin de Chypre, mais il trouva une bouteille à long museau contenant quatre verres de vin du Rhin que nous bûmes avec onction.

L’esprit humain est comme le soleil, qui n’éclaire que la moitié du monde à la fois, — ou comme la mer, qui perd d’un côté ce qu’elle gagne de l’autre.

Voilà pourquoi l’homme, à force de tenter l’inconnu, perd pied sur le sable mouvant des hypothèses (…)

Tous ceux qui ont aimé le chemin de la mort ont senti l’âme immortelle, hormis ceux qui se sont obstinés à ne voir que la mort dans la mort.

Selon la Rochefoucauld, il y a deux choses que nous n'osons regarder en face, le Soleil et la Mort. Il y a aussi la Vérité ! (…)

Mais la vérité humaine est dans un perpétuel demi-jour ; Dieu l’a voulu (…)

Dieu a dit à l’esprit humain comme à la mer « tu n’irais pas plus loin. »

Le père limite le lieu où jouent ses enfants, dans la peur des précipices.

Dieu a limité l’esprit humain entre deux rives.

Le symbolisme de l’arbre de science est donc aussi profond que poétique ; vivre est doux, savoir est amer.

Dieu n’avait-il pas tout donné à l’homme en lui donnant les poésies de la terre et les horizons rayonnants de l’infini !

Bienheureux ceux qui auront eu le mal du ciel. C’est le mal du pays.

La patrie des âmes appelle toutes les âmes. Lamartine a été bien inspiré quand il a dit ce vers sublime :

- L’homme est un Dieu tombé qui se souvient du ciel.

Il y a des idées que l’esprit n’aborde qu’en certaines heures lumineuses.

Les philosophes ont le tort de croire qu’il leur suffit de prendre la plume pour une démonstration, comme si la lumière allait jaillir de leur écritoire.

Mais pour parler de l’âme, la volonté de l’intelligence ne suffit pas.

Il faut que le sentiment relève les grands horizons ; il faut que les battements du coeur, comme des échos lointains, vous rappellent votre origine et vous marquent les symphonies de la vie future (…)

Mais combien qui ont des yeux et qui s’obstinent à ne pas voir !

On joue à l’esprit fort en niant l’esprit simple.

On veut prouver la grandeur de la science en dépouillant l’homme de tous ses privilèges.

Du soldat de Dieu destiné aux conquêtes pacifiques de l’humanité, on fait un animal perfectible se moquant de ses destinées.

Voilà pourquoi l’homme, à force de tenter l’inconnu, perd pied sur le sable mouvant des hypothèses (…)

Tous ceux qui ont aimé le chemin de la mort ont senti l’âme immortelle, hormis ceux qui se sont obstinés à ne voir que la mort dans la mort.

Selon la Rochefoucauld, il y a deux choses que nous n'osons regarder en face, le Soleil et la Mort. Il y a aussi la Vérité ! (…)

Mais la vérité humaine est dans un perpétuel demi-jour ; Dieu l’a voulu (…)

Dieu a dit à l’esprit humain comme à la mer « tu n’irais pas plus loin. »

Le père limite le lieu où jouent ses enfants, dans la peur des précipices.

Dieu a limité l’esprit humain entre deux rives.

Le symbolisme de l’arbre de science est donc aussi profond que poétique ; vivre est doux, savoir est amer.

Dieu n’avait-il pas tout donné à l’homme en lui donnant les poésies de la terre et les horizons rayonnants de l’infini !

Bienheureux ceux qui auront eu le mal du ciel. C’est le mal du pays.

La patrie des âmes appelle toutes les âmes. Lamartine a été bien inspiré quand il a dit ce vers sublime :

- L’homme est un Dieu tombé qui se souvient du ciel.

Il y a des idées que l’esprit n’aborde qu’en certaines heures lumineuses.

Les philosophes ont le tort de croire qu’il leur suffit de prendre la plume pour une démonstration, comme si la lumière allait jaillir de leur écritoire.

Mais pour parler de l’âme, la volonté de l’intelligence ne suffit pas.

Il faut que le sentiment relève les grands horizons ; il faut que les battements du coeur, comme des échos lointains, vous rappellent votre origine et vous marquent les symphonies de la vie future (…)

Mais combien qui ont des yeux et qui s’obstinent à ne pas voir !

On joue à l’esprit fort en niant l’esprit simple.

On veut prouver la grandeur de la science en dépouillant l’homme de tous ses privilèges.

Du soldat de Dieu destiné aux conquêtes pacifiques de l’humanité, on fait un animal perfectible se moquant de ses destinées.

— Chez Balzac qui fait des miracles, le vin du coin se changera en chambertin.

— N’est-ce pas nous, s'écria Balzac avec indignation, « qui devrions boire les meilleurs vins de France et d'Espagne ? Quand je serai riche, vous verrez comment j'entends la vie : tous ceux qui auront mal dîné chez moi prendront leur revanche. »

— Vos amis vous ruineront, ô Balzac ! dit Ourliac.

— Ils me ruineront ?

— Oui, bête sublime ! s'écria Laurent Jan, « nous te ruinerons, si nous dînons bien chez toi autant de fois que nous y avons mal dîné. »

— Je comprends, dit Balzac en éclatant de rire ; « mais tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si vous dîniez trop bien, vous n'auriez plus d’esprit. »

J'étais quelque peu inquiet ; je me rappelais le déjeuner de la rue Cassini (où Balzac lui avait fait passer de l’eau pour du vin…); mais voilà tout à coup Albéric Second qui arrive les mains pleines : il connaissait la maison, il apportait un pâté de gibier et un homard.

— La manne dans le désert ! s'écria Balzac, « ô Albéric premier ! on voit bien que vous connaissez les grignoteuses de l'Opéra : vous venez ici comme si vous alliez en partie fine. »

— Trop fine ! dit Albéric en voyant le menu.

Or, le menu, c'était une botte de radis, un vol-au-vent et des pieds de cochon.

— Comment ! dit Balzac avec fureur, « on n'a pas truffé les pieds de cochon ? »

Laurent Jan l'apaisa en lui disant : « Voilà ce que c'est ! tu ne penses qu'à truffer ton style. »

Balzac embrassa Albéric tout en mettant le nez sur le homard et sur le pâté.

— Vous sauvez la vie de mes convives, lui dit-il ; « nous boirons à votre santé ! Ourliac, courez au cabaret : vous êtes malin, vous nous dénicherez sous les fagots quelques bouteilles du temps de la comète. »

Ourliac soupira : « Ce Balzac est décidément marié à l'Illusion, il veut trouver du vin de la comète dans un cabaret qu'on a bâti l'an passé ! »

Le dîner fut gai, n'en doutez pas. Ourliac avait fini par dénicher deux bouteilles de vin de champagne et six bouteilles de Moulin à vent. Aussi les têtes tournèrent quelque peu.

Naturellement on réforma le monde ; on fit des maréchaux de France littéraires et on fonda une maison rivale de la maison de Rothschild. Au dessert, tout le monde était riche et glorieux ; ce qui est, après tout, la plus belle ivresse.

— N’est-ce pas nous, s'écria Balzac avec indignation, « qui devrions boire les meilleurs vins de France et d'Espagne ? Quand je serai riche, vous verrez comment j'entends la vie : tous ceux qui auront mal dîné chez moi prendront leur revanche. »

— Vos amis vous ruineront, ô Balzac ! dit Ourliac.

— Ils me ruineront ?

— Oui, bête sublime ! s'écria Laurent Jan, « nous te ruinerons, si nous dînons bien chez toi autant de fois que nous y avons mal dîné. »

— Je comprends, dit Balzac en éclatant de rire ; « mais tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si vous dîniez trop bien, vous n'auriez plus d’esprit. »

J'étais quelque peu inquiet ; je me rappelais le déjeuner de la rue Cassini (où Balzac lui avait fait passer de l’eau pour du vin…); mais voilà tout à coup Albéric Second qui arrive les mains pleines : il connaissait la maison, il apportait un pâté de gibier et un homard.

— La manne dans le désert ! s'écria Balzac, « ô Albéric premier ! on voit bien que vous connaissez les grignoteuses de l'Opéra : vous venez ici comme si vous alliez en partie fine. »

— Trop fine ! dit Albéric en voyant le menu.

Or, le menu, c'était une botte de radis, un vol-au-vent et des pieds de cochon.

— Comment ! dit Balzac avec fureur, « on n'a pas truffé les pieds de cochon ? »

Laurent Jan l'apaisa en lui disant : « Voilà ce que c'est ! tu ne penses qu'à truffer ton style. »

Balzac embrassa Albéric tout en mettant le nez sur le homard et sur le pâté.

— Vous sauvez la vie de mes convives, lui dit-il ; « nous boirons à votre santé ! Ourliac, courez au cabaret : vous êtes malin, vous nous dénicherez sous les fagots quelques bouteilles du temps de la comète. »

Ourliac soupira : « Ce Balzac est décidément marié à l'Illusion, il veut trouver du vin de la comète dans un cabaret qu'on a bâti l'an passé ! »

Le dîner fut gai, n'en doutez pas. Ourliac avait fini par dénicher deux bouteilles de vin de champagne et six bouteilles de Moulin à vent. Aussi les têtes tournèrent quelque peu.

Naturellement on réforma le monde ; on fit des maréchaux de France littéraires et on fonda une maison rivale de la maison de Rothschild. Au dessert, tout le monde était riche et glorieux ; ce qui est, après tout, la plus belle ivresse.

L’amour a d’étranges et sublimes caprices : il détourne à son gré le cours naturel de notre vie, il nous égare sans cesse sur la mer agitée du monde.

C’est un roi absolu qui règne et qui gouverne sans entraves.

Il abat les plus forts, il relève les plus faibles, selon sa fantaisie ; il imprime aux uns de magnifiques élans, il éteint le feu divin des autres.

L’amour possède toutes les clefs d’or de notre âme, qu’il ouvre ou qu’il ferme par distraction ou par hasard.

Pour animer les marbres vivants, il ne faut qu’un regard, ce tendre regard de Juliette à Roméo ; il ne faut qu’un mot, il ne faut qu’une apparition, comme en ont eu tous les poètes : une apparition le matin, à une fenêtre ; le soir, au travers des buissons du sentier ; la nuit, dans les tourbillons de la valse.

Le coeur demande si peu pour commencer le roman de la vie, dont le premier chapitre est le poème des anges !

C’est un roi absolu qui règne et qui gouverne sans entraves.

Il abat les plus forts, il relève les plus faibles, selon sa fantaisie ; il imprime aux uns de magnifiques élans, il éteint le feu divin des autres.

L’amour possède toutes les clefs d’or de notre âme, qu’il ouvre ou qu’il ferme par distraction ou par hasard.

Pour animer les marbres vivants, il ne faut qu’un regard, ce tendre regard de Juliette à Roméo ; il ne faut qu’un mot, il ne faut qu’une apparition, comme en ont eu tous les poètes : une apparition le matin, à une fenêtre ; le soir, au travers des buissons du sentier ; la nuit, dans les tourbillons de la valse.

Le coeur demande si peu pour commencer le roman de la vie, dont le premier chapitre est le poème des anges !

Comme nous nous promenions avant le dîner, nous rencontrâmes M. de Balzac, qui dépassait la grille du Luxembourg.

- Êtes-vous content de votre cheval ? Demanda à Sandeau l'auteur d'Eugénie Grandet.

- Bien sûr ! J'arrive du bois de Boulogne, que j'ai parcouru en cinq minutes !

Dans ses perpétuelles illusions, Balzac, qui avait promis un cheval à Jules Sandeau, s'imaginait que son ami montait déjà ce cheval, quoiqu'il ne le lui eût pas donné.

Je regardais tour à tour Balzac que je ne connaissais pas et Jules Sandeau que je croyais connaître.

- Il n'a pas pris le mors aux dents ? reprit Balzac.

- Non, parce qu'il sait qui je suis.

Ce qu'il y a d'admirable, c'est que Sandeau se prêtait aux illusions de Balzac.

Comme Balzac me regardait du coin de l'œil, Jules Sandeau lui dit : « Je vous présente l'auteur de la Couronne de Bleuets. »

— Oui, oui, un beau roman, si j'y avais mis la main, répondit-il.

Je m'inclinai, Balzac s'inclina imperceptiblement :

— Monsieur, si vous voulez venir déjeuner avec moi un de ces matins, je vous dirai comment on fait un roman.

Sur quoi il passa outre, après un charmant sourire à tous les deux.

— Soyez tranquille, me dit Jules Sandeau, « il ne vous dira pas comment on fait un roman, parce qu'il n'en sait rien ; son génie va devant lui sans connaître son chemin. Si vous allez déjeuner chez lui, vous courez grand risque de ne pas déjeuner du tout, mais enfin vous ne perdrez pas votre temps. »

Je n'en revenais pas de voir M. de Balzac si bourgeoisement attifé. Il n'y avait en lui rien de l'artiste si ce n'est l'œil, un œil profond comme l'œil de la vérité, et lumineux comme le soleil. Il y avait plutôt de l'homme de loi affairé. Pour moi surtout qui ne vivais qu'au milieu des intransigeants du romantisme, je trouvais étrange que Balzac ne fût pas étrange.

- Êtes-vous content de votre cheval ? Demanda à Sandeau l'auteur d'Eugénie Grandet.

- Bien sûr ! J'arrive du bois de Boulogne, que j'ai parcouru en cinq minutes !

Dans ses perpétuelles illusions, Balzac, qui avait promis un cheval à Jules Sandeau, s'imaginait que son ami montait déjà ce cheval, quoiqu'il ne le lui eût pas donné.

Je regardais tour à tour Balzac que je ne connaissais pas et Jules Sandeau que je croyais connaître.

- Il n'a pas pris le mors aux dents ? reprit Balzac.

- Non, parce qu'il sait qui je suis.

Ce qu'il y a d'admirable, c'est que Sandeau se prêtait aux illusions de Balzac.

Comme Balzac me regardait du coin de l'œil, Jules Sandeau lui dit : « Je vous présente l'auteur de la Couronne de Bleuets. »

— Oui, oui, un beau roman, si j'y avais mis la main, répondit-il.

Je m'inclinai, Balzac s'inclina imperceptiblement :

— Monsieur, si vous voulez venir déjeuner avec moi un de ces matins, je vous dirai comment on fait un roman.

Sur quoi il passa outre, après un charmant sourire à tous les deux.

— Soyez tranquille, me dit Jules Sandeau, « il ne vous dira pas comment on fait un roman, parce qu'il n'en sait rien ; son génie va devant lui sans connaître son chemin. Si vous allez déjeuner chez lui, vous courez grand risque de ne pas déjeuner du tout, mais enfin vous ne perdrez pas votre temps. »

Je n'en revenais pas de voir M. de Balzac si bourgeoisement attifé. Il n'y avait en lui rien de l'artiste si ce n'est l'œil, un œil profond comme l'œil de la vérité, et lumineux comme le soleil. Il y avait plutôt de l'homme de loi affairé. Pour moi surtout qui ne vivais qu'au milieu des intransigeants du romantisme, je trouvais étrange que Balzac ne fût pas étrange.

Cependant j'égrenais ma troisième grappe de raisin. Balzac, me voyant rompre mon second pain :

— Attendez, nous ne sommes pas au bout, nous avons du thé et du café.

Je lui dis que je n'avais pas l'habitude de manger du pain avec du thé, encore moins avec du café.

— Oui, mais j'arrose mon thé et mon café d'une vapeur de lait. Et quel lait ! Vous m'en direz des nouvelles. Une grande dame qui a un château en Normandie fait arriver chez moi, tous les matins, une bouteille cachetée à son chiffre, qui renferme tout l'arôme de ses prairies.

La vache là n'a jamais donné de lait plus savoureux. - C'est bien naturel, n'êtes-vous pas un demi-dieu de l'Olympe ? Oui, un dieu de la fable ; mais je suis déjà revenu de toutes les glorioles de la plume.

Voyez-vous, mon jeune ami, il n'y a ici-bas que l'argent. Avec tout mon génie, je ne fais pas encore grande figure dans le monde ; mais quand je serai richissime, j'aurai enfin raison des imbéciles.

— Pourquoi pas, dis-je, puisque vous avez raison des gens d'esprit ?

— Ne trouvez-vous pas que c'est irritant de n'avoir pas le sou ; par exemple, j'ai dîné hier chez Mme de Girardin, j'ai dépensé mon dernier louis en route à prendre un fiacre et acheter des gants ; j'ai rencontré un ami et un pauvre, si bien qu'à minuit, en revenant chez moi, je n'avais pas un sou pour passer le pont des Arts. On m'a dit : « Halte-là. » Je me suis demandé sérieusement, en levant le poing vers mon étoile, si je ne ferais pas mieux de me jeter à la Seine que de me détourner pour prendre le Pont-Neuf.

On apporta alors le thé et le café ; Balzac me servit du café et me passa le fameux lait cacheté aux armes de la grande dame. Je trouvais donc l'occasion de manger mon second petit pain.

Le grand romancier ne se contenta pas de mettre du lait dans son café, il y mit du thé. Je finis par l'imiter, parce que tout était bon pour apaiser ma faim.

Mais Balzac voulut nourrir mon esprit. Il m'enseigna l'art d'être un grand romancier en me disant ceci :

— Voyez-vous, mon cher ami, il faut commencer par avoir vingt-quatre mille livres de rente (c'était un chiffre sérieux en ce temps-là), courir le beau monde, se payer un cheval de selle, se prendre aux passions, pour le jeu de l'amour, entre deux femmes ; mourir pour l'une, tandis que l'autre se désespère pour vous ; se faire chercheur d'or avec l'âpreté d'un avare, jeter l'argent par la fenêtre avec la prodigalité d'un fils de famille ; fouiller Paris la nuit avec les gens mal famés ; avoir la meilleure place et la meilleure lorgnette au théâtre ; ne pas oublier les coulisses pendant l'entr'acte ; voir la mort de près, soit à la guerre, soit dans un duel.

Et puis ne jamais parler en vain, poser partout des points d'interrogation ; parler c'est perdre son temps, écouter c'est étudier ; il n'y a point d'ignorant qui ne vous apprenne quelque chose. Tout homme vous montre l'homme, si vous savez regarder en lui.

Ainsi me parla Balzac. Je le regardais dire avec quelque scepticisme tout en admirant la leçon.

— C’est bien, lui dis-je, mais si je fais tout ce que vous me dites là, il ne me restera pas le temps d'écrire. Et puis votre théorie n'est pas à la portée de tout le monde.

Je ne doute pas qu'un homme d'esprit ne devienne un grand romancier s'il vous écoute à la lettre, mais s'il a vingt-quatre mille livres de rente, il n'écrira pas, il se contentera de ses romans en actions ; il aura peut-être raison, ceux-là sont encore les meilleurs.

Balzac souriait avec amertume. "Je crois qu'il n'y a point d'école, même la vôtre, pour faire des romans ; vous n'avez pas, j'imagine, vingt-quatre mille livres de rente ; vous n'avez pas couru toutes les aventures que vous recommandez. Voyez-vous, mon cher grand romancier, il n'y a que les métiers qui s'apprennent, l'art ne s'apprend pas. Vous avez raison d'étudier les hommes, c'est le devoir de quiconque tient la plume. Et encore quand on s'appelle M. de Balzac, on étudie l'univers et l'infini dans son cœur ; tout homme de génie est un exemplaire du livre de Dieu : tout y est !…Eh bien, s'écria Balzac, portons un toast à Dieu, le premier romancier du monde !"

Et nous nous quittâmes le cœur léger et l'estomac aussi.

— Attendez, nous ne sommes pas au bout, nous avons du thé et du café.

Je lui dis que je n'avais pas l'habitude de manger du pain avec du thé, encore moins avec du café.

— Oui, mais j'arrose mon thé et mon café d'une vapeur de lait. Et quel lait ! Vous m'en direz des nouvelles. Une grande dame qui a un château en Normandie fait arriver chez moi, tous les matins, une bouteille cachetée à son chiffre, qui renferme tout l'arôme de ses prairies.

La vache là n'a jamais donné de lait plus savoureux. - C'est bien naturel, n'êtes-vous pas un demi-dieu de l'Olympe ? Oui, un dieu de la fable ; mais je suis déjà revenu de toutes les glorioles de la plume.

Voyez-vous, mon jeune ami, il n'y a ici-bas que l'argent. Avec tout mon génie, je ne fais pas encore grande figure dans le monde ; mais quand je serai richissime, j'aurai enfin raison des imbéciles.

— Pourquoi pas, dis-je, puisque vous avez raison des gens d'esprit ?

— Ne trouvez-vous pas que c'est irritant de n'avoir pas le sou ; par exemple, j'ai dîné hier chez Mme de Girardin, j'ai dépensé mon dernier louis en route à prendre un fiacre et acheter des gants ; j'ai rencontré un ami et un pauvre, si bien qu'à minuit, en revenant chez moi, je n'avais pas un sou pour passer le pont des Arts. On m'a dit : « Halte-là. » Je me suis demandé sérieusement, en levant le poing vers mon étoile, si je ne ferais pas mieux de me jeter à la Seine que de me détourner pour prendre le Pont-Neuf.

On apporta alors le thé et le café ; Balzac me servit du café et me passa le fameux lait cacheté aux armes de la grande dame. Je trouvais donc l'occasion de manger mon second petit pain.

Le grand romancier ne se contenta pas de mettre du lait dans son café, il y mit du thé. Je finis par l'imiter, parce que tout était bon pour apaiser ma faim.

Mais Balzac voulut nourrir mon esprit. Il m'enseigna l'art d'être un grand romancier en me disant ceci :

— Voyez-vous, mon cher ami, il faut commencer par avoir vingt-quatre mille livres de rente (c'était un chiffre sérieux en ce temps-là), courir le beau monde, se payer un cheval de selle, se prendre aux passions, pour le jeu de l'amour, entre deux femmes ; mourir pour l'une, tandis que l'autre se désespère pour vous ; se faire chercheur d'or avec l'âpreté d'un avare, jeter l'argent par la fenêtre avec la prodigalité d'un fils de famille ; fouiller Paris la nuit avec les gens mal famés ; avoir la meilleure place et la meilleure lorgnette au théâtre ; ne pas oublier les coulisses pendant l'entr'acte ; voir la mort de près, soit à la guerre, soit dans un duel.

Et puis ne jamais parler en vain, poser partout des points d'interrogation ; parler c'est perdre son temps, écouter c'est étudier ; il n'y a point d'ignorant qui ne vous apprenne quelque chose. Tout homme vous montre l'homme, si vous savez regarder en lui.

Ainsi me parla Balzac. Je le regardais dire avec quelque scepticisme tout en admirant la leçon.

— C’est bien, lui dis-je, mais si je fais tout ce que vous me dites là, il ne me restera pas le temps d'écrire. Et puis votre théorie n'est pas à la portée de tout le monde.

Je ne doute pas qu'un homme d'esprit ne devienne un grand romancier s'il vous écoute à la lettre, mais s'il a vingt-quatre mille livres de rente, il n'écrira pas, il se contentera de ses romans en actions ; il aura peut-être raison, ceux-là sont encore les meilleurs.

Balzac souriait avec amertume. "Je crois qu'il n'y a point d'école, même la vôtre, pour faire des romans ; vous n'avez pas, j'imagine, vingt-quatre mille livres de rente ; vous n'avez pas couru toutes les aventures que vous recommandez. Voyez-vous, mon cher grand romancier, il n'y a que les métiers qui s'apprennent, l'art ne s'apprend pas. Vous avez raison d'étudier les hommes, c'est le devoir de quiconque tient la plume. Et encore quand on s'appelle M. de Balzac, on étudie l'univers et l'infini dans son cœur ; tout homme de génie est un exemplaire du livre de Dieu : tout y est !…Eh bien, s'écria Balzac, portons un toast à Dieu, le premier romancier du monde !"

Et nous nous quittâmes le cœur léger et l'estomac aussi.

Est-ce qu’il n’arrive pas à votre âme de quitter le matin sa maison pour courir le monde, folle, insouciante et curieuse, sans savoir si elle retrouvera la porte ouverte ?

Mon âme aime les aventures ; elle s’envole souvent sans dire où elle va, par la raison toute simple qu’elle n’en sait rien ; elle laisse la clef sur la porte, sans avoir peur d’être volée.

Cependant il arrive quelquefois à mon âme de trouver en rentrant mon coeur occupé, mais elle n’a garde de s’en fâcher.

Mon âme aime les aventures ; elle s’envole souvent sans dire où elle va, par la raison toute simple qu’elle n’en sait rien ; elle laisse la clef sur la porte, sans avoir peur d’être volée.

Cependant il arrive quelquefois à mon âme de trouver en rentrant mon coeur occupé, mais elle n’a garde de s’en fâcher.

Quand Georg Sand voulut tenter la fortune littéraire, elle porta un roman à Keratry. Le romancier, déjà en cheveux blancs, venait de se marier.

« Vous faites des romans, Madame, lui dit-il, faites plutôt des enfants. »

« Faites-en vous-même. » Dit George Sand, piqué au vif.

(…)

Dans l’œuvre de George Sand, on voit qu’elle a eu ses lunes, hormis la lune de miel. Ces lunes, c’était tour à tour Sandeau, Musset, Litz, Gustave Planche, Delacroix, Chopin, Michel de Bourges, Pierre Leroux, Lamennais, Ledru-Rollin – sans compter les vieilles lunes et les éclipses.

Quel que fut son génie, elle a subi les reflets ; ce qui à fait dire à Delatouche : « c’est un écho qui double la voix. »

Quand George Sand entra dans la vie par le chemin des iniquités sociales, elle leva un front superbe et jeta un défi à Dieu en déifiant l’humanité. Elle reprocha à Dieu d’être trop loin puisqu’il n’entendait pas le grand cri de nos misères, puisqu’il ne pardonnait pas à Satan, et qu’il lui imposait l’empire du mal. Elle voulut rejeter Satan de l’humanité, ou lui donner droit de cité de par le sang et les armes de Jésus.

Ainsi George Sand tailla sa plume comme une épée.

Elle avait cherché la vérité dans l’histoire. Elle avait salué les martyrs de la révolte comme les martyrs de la foi, les interrogeant de son grand œil dantesque, dans sa descente aux enfers des vivants. Elle aurait voulu parler haut contre la force perpétuelle de la bêtise humaine ; elle se contenta des paraboles du roman.

Comme les femmes qui traversent le monde en voilant leur beauté, on a pu dire que George Sand s’efforçait de faire oublier par sa simplicité touchante, sa personnalité radieuse.

Elle aimait l’amitié plus que l’amour.

Son bonheur était de voir ses amis dans les nuages de ses cigarettes.

Presque toujours silencieuse, elle se contentait de nous passer à tous les cigarettes de la conversation. Les joies bruyantes ne la prirent jamais ; c’est qu’il y avait dans son imagination tout un monde de figures crées par elles, vivant par son souffle, parlant par son génie.

Cette adorable romancière devint bien vite la femme la moins romanesque du monde, parce qu’elle vivait dans le roman toujours rajeuni de son imagination. Elle n’avait rien trouvé dans la vie réelle de comparable aux magies de sa pensée.

La génie n’a pas de sexe, il y a des femmes qui écrivent comme des hommes. On a dit qu’aucun chef-d’œuvre n’était sorti de la main des femmes : c’est une calomnie. (…)

Pourquoi nier aux femmes le droit de penser comme les hommes ? Croit-on que Dieu, en les créant, ait voulu les doter moins bien pour en faire des mères de famille ?

(…)

Qui dira que ses pages enflammées sous ses idées enthousiastes ont moins de virilité que celles de Jean-Jacques, son premier maître ? C’est que son second maître fut son cœur.

Chaque nuit George Sand reprenait sa plume éloquente qui n’avait jamais manqué d’encre – et quelle encre ! Quand on est doué comme Lamartine, comme Victor Hugo, comme George Sand, on trouve tout en soi sans chercher ; la nature a mis dans l’esprit des maîtres une bibliothèque merveilleuse qui donne comme par magie les idées et les sentiments. Aussi, en art et en poésie, il n’y a que les inspirés.

(…)

George Sand n’attendait pas : dès qu’elle prenait la plume, elle était possédée. En montant à son cabinet de travail, elle montait sur le trépied.

(…)

Que ne lui doit-on pas pour nous avoir fait oublier les mauvais jours de la vie par le charme irrésistible de ses récits tour à tour tendres et passionnés, de ces figures toujours vivantes qui nous ont fait une autre famille humaine, de ces pages émues et brûlantes qui ont ramené tant d’esprits égarés au sentiment du beau, qui est toujours celui du bien.

(…)

On peut traverser ses adorables paysages en toute confiance, on y respirera toujours l’air le plus vif et le plus pur.

(…)

Elle conte avec simplicité sans rhétorique, mais tout à coup la muse éclate dans la femme et marque l’accent divin. C’est ce contraste du grand et du familier qui fait son génie.

« Vous faites des romans, Madame, lui dit-il, faites plutôt des enfants. »

« Faites-en vous-même. » Dit George Sand, piqué au vif.

(…)

Dans l’œuvre de George Sand, on voit qu’elle a eu ses lunes, hormis la lune de miel. Ces lunes, c’était tour à tour Sandeau, Musset, Litz, Gustave Planche, Delacroix, Chopin, Michel de Bourges, Pierre Leroux, Lamennais, Ledru-Rollin – sans compter les vieilles lunes et les éclipses.

Quel que fut son génie, elle a subi les reflets ; ce qui à fait dire à Delatouche : « c’est un écho qui double la voix. »

Quand George Sand entra dans la vie par le chemin des iniquités sociales, elle leva un front superbe et jeta un défi à Dieu en déifiant l’humanité. Elle reprocha à Dieu d’être trop loin puisqu’il n’entendait pas le grand cri de nos misères, puisqu’il ne pardonnait pas à Satan, et qu’il lui imposait l’empire du mal. Elle voulut rejeter Satan de l’humanité, ou lui donner droit de cité de par le sang et les armes de Jésus.

Ainsi George Sand tailla sa plume comme une épée.

Elle avait cherché la vérité dans l’histoire. Elle avait salué les martyrs de la révolte comme les martyrs de la foi, les interrogeant de son grand œil dantesque, dans sa descente aux enfers des vivants. Elle aurait voulu parler haut contre la force perpétuelle de la bêtise humaine ; elle se contenta des paraboles du roman.

Comme les femmes qui traversent le monde en voilant leur beauté, on a pu dire que George Sand s’efforçait de faire oublier par sa simplicité touchante, sa personnalité radieuse.

Elle aimait l’amitié plus que l’amour.

Son bonheur était de voir ses amis dans les nuages de ses cigarettes.

Presque toujours silencieuse, elle se contentait de nous passer à tous les cigarettes de la conversation. Les joies bruyantes ne la prirent jamais ; c’est qu’il y avait dans son imagination tout un monde de figures crées par elles, vivant par son souffle, parlant par son génie.

Cette adorable romancière devint bien vite la femme la moins romanesque du monde, parce qu’elle vivait dans le roman toujours rajeuni de son imagination. Elle n’avait rien trouvé dans la vie réelle de comparable aux magies de sa pensée.

La génie n’a pas de sexe, il y a des femmes qui écrivent comme des hommes. On a dit qu’aucun chef-d’œuvre n’était sorti de la main des femmes : c’est une calomnie. (…)

Pourquoi nier aux femmes le droit de penser comme les hommes ? Croit-on que Dieu, en les créant, ait voulu les doter moins bien pour en faire des mères de famille ?

(…)

Qui dira que ses pages enflammées sous ses idées enthousiastes ont moins de virilité que celles de Jean-Jacques, son premier maître ? C’est que son second maître fut son cœur.

Chaque nuit George Sand reprenait sa plume éloquente qui n’avait jamais manqué d’encre – et quelle encre ! Quand on est doué comme Lamartine, comme Victor Hugo, comme George Sand, on trouve tout en soi sans chercher ; la nature a mis dans l’esprit des maîtres une bibliothèque merveilleuse qui donne comme par magie les idées et les sentiments. Aussi, en art et en poésie, il n’y a que les inspirés.

(…)

George Sand n’attendait pas : dès qu’elle prenait la plume, elle était possédée. En montant à son cabinet de travail, elle montait sur le trépied.

(…)

Que ne lui doit-on pas pour nous avoir fait oublier les mauvais jours de la vie par le charme irrésistible de ses récits tour à tour tendres et passionnés, de ces figures toujours vivantes qui nous ont fait une autre famille humaine, de ces pages émues et brûlantes qui ont ramené tant d’esprits égarés au sentiment du beau, qui est toujours celui du bien.

(…)

On peut traverser ses adorables paysages en toute confiance, on y respirera toujours l’air le plus vif et le plus pur.

(…)

Elle conte avec simplicité sans rhétorique, mais tout à coup la muse éclate dans la femme et marque l’accent divin. C’est ce contraste du grand et du familier qui fait son génie.

(Mort d'Alfred de Musset)

- « Je suis bien heureux de vous voir », dis-je au malade.

- Il était temps, mon cher ami, cinq minutes plus tard, vous ne me trouviez plus de ce monde ! Je ne suis même pas bien sûr de n’être pas un revenant. Mais je ne crois pas aux revenants, parce que je ne crois pas à l’autre monde.

- Voilà une idée qui n’est pas de vous. Rappelez-vous « l’Espoir en Dieu » du poète Alfred de Musset : « Malgré nous, vers le ciel il faut lever les yeux. »

- Je parlais en vers ; mais, pour parler en prose, l’autre monde, c’est le Père-Lachaise.

- Ce ne serait pas la peine de partir, mon cher ami.

- Aussi, je ne suis pas pressé de partir. Ce monde est mauvais, mais c’est la lumière ; l’autre monde, c’est la nuit.

Je tentais de le réconforter.

- Pouvez-vous croire un instant que votre âme, toute rayonnante, votre âme qui a parcouru, en un vol radieux, les mondes disparus et les mondes promis, irai s’ensevelir, un jour ou l’autre, sous six pieds de terre, dans un campo-santo ?

- Pourquoi pas, si mon âme a joué son jeu ?

- Le jeu qu’elle a joué prouve que vous n’en êtes pas à vos dernières cartes. La vie n’est qu’un commencement.

- Si c’est un commencement, c’est une fin. Donnez-moi une cigarette.

- Oui, à la condition que vous ne la fumerez pas.

Je passais une cigarette à Alfred de Musset, qui la mordit : « du feu ! Du feu ! Pour me rafraîchir la bouche. »

Tout en disant cela, la toux reprit de plus belle ; il m’effraya par sa pâleur ; il se cacha la tête dans son troisième oreiller :

- Pourquoi ai-je vécu ? Dit-il en se relevant. J’ait toujours attendu quelque chose, ce quelque chose n’est pas venu.

- Vous avez vécu pour allumer des âmes. Combien de générations qui seront consolées par votre poésie ?

- Oui, mais moi, je ne suis pas consolé du tout. Plus on monte, plus on descend dans la vie, plus on reconnait que l’homme est une machine qui pleure ou qui fait pleurer. Voilà pourquoi le moyen âge était bien heureux de croire au lendemain.

- Qui vous empêche de croire au lendemain ? Le lendemain est écrit là-haut. Il est impossible de regarder le ciel, le jour sous l’éclat du soleil, la nuit sous la splendeur des étoiles, sans être convaincu que c’est là notre pays. Nous sommes tous des exilés. Mais nous retrouverons le plus où fleurit l’oranger.

- Vieille chanson ! Je vois distinctement le noir, noir le tombeau, noir le linceul blanc.

- Comment voulez-vous que l’âme qui a crée des merveilles comme les vôtres s’en aile en fumée ?

- Comment-vous que la femme qui met au monde un enfant ne meure pas avant lui ?

Ici un étouffement. Je me levais et je pris la main d’Alfred de Musset : « Adieu, mon ami, vous êtes dans un jour noir ; je reviendrai après-demain ; j’espère vous retrouver dans un jour rose. »

Le sommeil allait le reprendre : il dormait beaucoup en ses dernières heures. Je lui serrais encore la main. Il me fit un signe de tête. Je m’éloignais, non sans me retourner, comme si je voulusse ressaisir, pour la marquer encore une fois dans les eaux-fortes de ma mémoire, cette figure que la fièvre avait faite plus belle et plus expressive ; les lignes du front s’étaient accentuées, l’oeil jetait plus de feu, la bouche avait un vaillant sourire de résignation. L’air de tête conservait toute la fierté des meilleurs jours.

- « Je suis bien heureux de vous voir », dis-je au malade.

- Il était temps, mon cher ami, cinq minutes plus tard, vous ne me trouviez plus de ce monde ! Je ne suis même pas bien sûr de n’être pas un revenant. Mais je ne crois pas aux revenants, parce que je ne crois pas à l’autre monde.

- Voilà une idée qui n’est pas de vous. Rappelez-vous « l’Espoir en Dieu » du poète Alfred de Musset : « Malgré nous, vers le ciel il faut lever les yeux. »

- Je parlais en vers ; mais, pour parler en prose, l’autre monde, c’est le Père-Lachaise.

- Ce ne serait pas la peine de partir, mon cher ami.

- Aussi, je ne suis pas pressé de partir. Ce monde est mauvais, mais c’est la lumière ; l’autre monde, c’est la nuit.

Je tentais de le réconforter.

- Pouvez-vous croire un instant que votre âme, toute rayonnante, votre âme qui a parcouru, en un vol radieux, les mondes disparus et les mondes promis, irai s’ensevelir, un jour ou l’autre, sous six pieds de terre, dans un campo-santo ?

- Pourquoi pas, si mon âme a joué son jeu ?

- Le jeu qu’elle a joué prouve que vous n’en êtes pas à vos dernières cartes. La vie n’est qu’un commencement.

- Si c’est un commencement, c’est une fin. Donnez-moi une cigarette.

- Oui, à la condition que vous ne la fumerez pas.

Je passais une cigarette à Alfred de Musset, qui la mordit : « du feu ! Du feu ! Pour me rafraîchir la bouche. »

Tout en disant cela, la toux reprit de plus belle ; il m’effraya par sa pâleur ; il se cacha la tête dans son troisième oreiller :

- Pourquoi ai-je vécu ? Dit-il en se relevant. J’ait toujours attendu quelque chose, ce quelque chose n’est pas venu.

- Vous avez vécu pour allumer des âmes. Combien de générations qui seront consolées par votre poésie ?

- Oui, mais moi, je ne suis pas consolé du tout. Plus on monte, plus on descend dans la vie, plus on reconnait que l’homme est une machine qui pleure ou qui fait pleurer. Voilà pourquoi le moyen âge était bien heureux de croire au lendemain.

- Qui vous empêche de croire au lendemain ? Le lendemain est écrit là-haut. Il est impossible de regarder le ciel, le jour sous l’éclat du soleil, la nuit sous la splendeur des étoiles, sans être convaincu que c’est là notre pays. Nous sommes tous des exilés. Mais nous retrouverons le plus où fleurit l’oranger.

- Vieille chanson ! Je vois distinctement le noir, noir le tombeau, noir le linceul blanc.

- Comment voulez-vous que l’âme qui a crée des merveilles comme les vôtres s’en aile en fumée ?

- Comment-vous que la femme qui met au monde un enfant ne meure pas avant lui ?

Ici un étouffement. Je me levais et je pris la main d’Alfred de Musset : « Adieu, mon ami, vous êtes dans un jour noir ; je reviendrai après-demain ; j’espère vous retrouver dans un jour rose. »

Le sommeil allait le reprendre : il dormait beaucoup en ses dernières heures. Je lui serrais encore la main. Il me fit un signe de tête. Je m’éloignais, non sans me retourner, comme si je voulusse ressaisir, pour la marquer encore une fois dans les eaux-fortes de ma mémoire, cette figure que la fièvre avait faite plus belle et plus expressive ; les lignes du front s’étaient accentuées, l’oeil jetait plus de feu, la bouche avait un vaillant sourire de résignation. L’air de tête conservait toute la fierté des meilleurs jours.

Alfred de Musset nous donna rendez-vous pour minuit et demi.

Nous nous imaginions souper à quatre et nous perdre en paradoxes littéraires ou mondains. Aussi fûmes-nous quelque peu surpris de voir arriver cinq demoiselles inattendues. Le poète nous les présenta comme des femmes du monde qu’il avait rencontrées à une réception officielle.

"- En effet, dis-je, ces dames sont fièrement décolletées."

"-Eh bien ! Dit Alfred de Musset, si vous êtes offusqué, jetez-leur le mouchoir."

Il faut dire tout de suite que ces cinq grandes dames ne venaient ni de la rue Taibout ni de la rue du Hasard – c’étaient des odalisques sans sérail fixe, des comètes éperdues, des étoiles filantes.

Elles répondaient à l’appel d’une dame espagnole – Madame de Planès qui avait beaucoup de crédit. Elle avait un salon ouvert au boulevard des Capucines, où ses jeunes amies venaient goûter au retour du Bois, quelquefois souper au retour du théâtre. Véritable agence de mariages éphémères, pas beaucoup plus immorale que toutes les agences affichées dans les journaux ; aussi ladite dame se disait-elle patentée avec garantie du gouvernement, sous prétexte que les hommes de cour venaient chez elle.

Cette fois donc, A. de Musset s’était adressé à cette agence matrimoniale, où il était bien connu et où, d’ailleurs, on ne recevait que la meilleure société.

En nous quittant, il avait passé boulevard des Capucines et il nous était revenu avec les 5 soupeuses.

Tout comme la vertu, le vice a ses degrés. Certes, ces soupeuses-là étaient mille fois plus perverties que les dîneuses de la première fête, quoiqu’elles fussent moins médaillées, mais elles appartenaient à ces femmes tombées, plus ou moins séparées de corps, qui ont passé par l’école du monde.

Toutes les cinq étaient jolies, ce qui est bien rare dans ces compagnies-là, puisque celles qui sont belles ont la faveur d’avoir des amis laides comme si l’ombre donnait plus d’éclat à la lumière.

« J’ai pris cinq femmes, dit A. de Musset, parce qu’il y en a toujours une qu’il faut mettre à la porte. »

Toutes les cinq se récrièrent à la fois : « ce n’est pas moi ! Ce n’est pas moi ! »

Le souper fut très gai et d’un admirable décousu : les femmes changeaient de place, elles n’étaient pas trop bêtes pour des femmes d’esprit. Beaucoup de phrases imprimées déjà, mais aussi beaucoup d’imprévu. Quand une pointe de vin de Champagne fait jaser les femmes, elles trouvent sans chercher. C’est le flot qui passe plus ou moins frappé de soleil.

A.de Musset jetait des mots à tort et à travers, des mots d’un effroyable scepticisme. Il développa avec beaucoup d’éloquence ce paradoxe que je reproduis à peu près :

« La femme est née perdue avec toutes les perversités des Venus et des Eves, avec toutes les férocités des bêtes fauves. Les comparer aux jeunes lionnes serait les flatter, il faut les comparer aux jeunes tigresses. L’innocence première n’est qu’une fable pour les enfants qui vont au catéchisme ; ce n’est qu’en traversant toutes les stations des crimes amoureux, qu’elles finissent par s’élever à la vertu ; le vers de V.Hugo n’est pas vrai : la femme revient à la virginité idéale sans l’avoir perdue ; elle ne s’élève qu’à force de chutes : voilà pourquoi Madeleine Pécheresse est plus simple que les plus simples. Voilà pourquoi Vénus garde la souveraineté de l’Olympe, quand Junon n’est qu’une petite bourgeoise de qualité. »

Les 5 soupeuses écoutaient A de Musset avec admiration. Quand il eut parlé pendant un quart d’heure, elles détachèrent des roses de leur corsage et improvisèrent une couronne, que la plus pervertie alla poser sur le front du poète avec un baiser sonore. Il voulut d’abord jeter cette couronne, mais il la porta gaiement, comme eût fait Horace.

« Après tout, dit-il, j’aime mieux ça qu’une couronne d’épines ou qu’une couronne impériale. »

C’était au temps où on parlait du couronnement de Napoléon III.

« Et pourtant, reprit de Musset, je voudrais bien pour 8 jours porter cette couronne-là : je me reposerais peut-être le dimanche, mais je ne laisserais pas grand-chose à faire. »

La femme qui lui avait posé la couronne lui dit : « Qu’est-ce que tu ferais pour moi ? »

Il la regarda. « toi, tu es née comédienne, je te ferai un rôle – Et moi ? Dit une autre. »

C’était la moins tombante des 5, elle prenait ça et là des airs de biche effarouchée : « Toi, je te jetterais à Saint-Lazare (quartier connu à l'époque pour une sorte de prison administrative de prostitués) pour t’apprendre à vivre – Et moi, dit la 3ème, qui jouait au bel-esprit. – Toi, je te condamnerais à trois ans de Buloz et de la rue Revue des Deux Mondes ».

Au nom de Buloz, Roger de Beauvoir partit comme une fusée. Buloz était son antipode. A tout propos, il le hachait menu comme chair à pâté.

Tout en parlant, on buvait ; on finit par parler si haut, qu’on ne s’entendit plus. Cependant, on prit plaisir à continuer cette comédie sans queue ni tête ; on oublia l’heure, on ne songea pas à s’en aller, si bien que l’aurore aux doigts de roses nous ouvrit les portes du soleil.

Je ne sais plus qui rapatria les femmes, mais il fallut rapatrier A. de Musset lui-même.

Le lendemain, dans les coulisses de la Comédie Française, il eut l’air d’avoir tout à fait oublié le souper, tant il se montra grave et digne

"vous êtes-vous bien amusé cette nuit ?" Lui demandais-je après avoir causé théâtre.

« Moi, je me suis amusé plus que vous et les autres, plus que les femmes elles-mêmes. »

« Pourquoi ? »

« Parce que je n’étais pas là »

Nous nous imaginions souper à quatre et nous perdre en paradoxes littéraires ou mondains. Aussi fûmes-nous quelque peu surpris de voir arriver cinq demoiselles inattendues. Le poète nous les présenta comme des femmes du monde qu’il avait rencontrées à une réception officielle.

"- En effet, dis-je, ces dames sont fièrement décolletées."

"-Eh bien ! Dit Alfred de Musset, si vous êtes offusqué, jetez-leur le mouchoir."

Il faut dire tout de suite que ces cinq grandes dames ne venaient ni de la rue Taibout ni de la rue du Hasard – c’étaient des odalisques sans sérail fixe, des comètes éperdues, des étoiles filantes.

Elles répondaient à l’appel d’une dame espagnole – Madame de Planès qui avait beaucoup de crédit. Elle avait un salon ouvert au boulevard des Capucines, où ses jeunes amies venaient goûter au retour du Bois, quelquefois souper au retour du théâtre. Véritable agence de mariages éphémères, pas beaucoup plus immorale que toutes les agences affichées dans les journaux ; aussi ladite dame se disait-elle patentée avec garantie du gouvernement, sous prétexte que les hommes de cour venaient chez elle.

Cette fois donc, A. de Musset s’était adressé à cette agence matrimoniale, où il était bien connu et où, d’ailleurs, on ne recevait que la meilleure société.

En nous quittant, il avait passé boulevard des Capucines et il nous était revenu avec les 5 soupeuses.

Tout comme la vertu, le vice a ses degrés. Certes, ces soupeuses-là étaient mille fois plus perverties que les dîneuses de la première fête, quoiqu’elles fussent moins médaillées, mais elles appartenaient à ces femmes tombées, plus ou moins séparées de corps, qui ont passé par l’école du monde.

Toutes les cinq étaient jolies, ce qui est bien rare dans ces compagnies-là, puisque celles qui sont belles ont la faveur d’avoir des amis laides comme si l’ombre donnait plus d’éclat à la lumière.

« J’ai pris cinq femmes, dit A. de Musset, parce qu’il y en a toujours une qu’il faut mettre à la porte. »

Toutes les cinq se récrièrent à la fois : « ce n’est pas moi ! Ce n’est pas moi ! »

Le souper fut très gai et d’un admirable décousu : les femmes changeaient de place, elles n’étaient pas trop bêtes pour des femmes d’esprit. Beaucoup de phrases imprimées déjà, mais aussi beaucoup d’imprévu. Quand une pointe de vin de Champagne fait jaser les femmes, elles trouvent sans chercher. C’est le flot qui passe plus ou moins frappé de soleil.

A.de Musset jetait des mots à tort et à travers, des mots d’un effroyable scepticisme. Il développa avec beaucoup d’éloquence ce paradoxe que je reproduis à peu près :

« La femme est née perdue avec toutes les perversités des Venus et des Eves, avec toutes les férocités des bêtes fauves. Les comparer aux jeunes lionnes serait les flatter, il faut les comparer aux jeunes tigresses. L’innocence première n’est qu’une fable pour les enfants qui vont au catéchisme ; ce n’est qu’en traversant toutes les stations des crimes amoureux, qu’elles finissent par s’élever à la vertu ; le vers de V.Hugo n’est pas vrai : la femme revient à la virginité idéale sans l’avoir perdue ; elle ne s’élève qu’à force de chutes : voilà pourquoi Madeleine Pécheresse est plus simple que les plus simples. Voilà pourquoi Vénus garde la souveraineté de l’Olympe, quand Junon n’est qu’une petite bourgeoise de qualité. »

Les 5 soupeuses écoutaient A de Musset avec admiration. Quand il eut parlé pendant un quart d’heure, elles détachèrent des roses de leur corsage et improvisèrent une couronne, que la plus pervertie alla poser sur le front du poète avec un baiser sonore. Il voulut d’abord jeter cette couronne, mais il la porta gaiement, comme eût fait Horace.

« Après tout, dit-il, j’aime mieux ça qu’une couronne d’épines ou qu’une couronne impériale. »

C’était au temps où on parlait du couronnement de Napoléon III.

« Et pourtant, reprit de Musset, je voudrais bien pour 8 jours porter cette couronne-là : je me reposerais peut-être le dimanche, mais je ne laisserais pas grand-chose à faire. »

La femme qui lui avait posé la couronne lui dit : « Qu’est-ce que tu ferais pour moi ? »

Il la regarda. « toi, tu es née comédienne, je te ferai un rôle – Et moi ? Dit une autre. »

C’était la moins tombante des 5, elle prenait ça et là des airs de biche effarouchée : « Toi, je te jetterais à Saint-Lazare (quartier connu à l'époque pour une sorte de prison administrative de prostitués) pour t’apprendre à vivre – Et moi, dit la 3ème, qui jouait au bel-esprit. – Toi, je te condamnerais à trois ans de Buloz et de la rue Revue des Deux Mondes ».

Au nom de Buloz, Roger de Beauvoir partit comme une fusée. Buloz était son antipode. A tout propos, il le hachait menu comme chair à pâté.

Tout en parlant, on buvait ; on finit par parler si haut, qu’on ne s’entendit plus. Cependant, on prit plaisir à continuer cette comédie sans queue ni tête ; on oublia l’heure, on ne songea pas à s’en aller, si bien que l’aurore aux doigts de roses nous ouvrit les portes du soleil.

Je ne sais plus qui rapatria les femmes, mais il fallut rapatrier A. de Musset lui-même.

Le lendemain, dans les coulisses de la Comédie Française, il eut l’air d’avoir tout à fait oublié le souper, tant il se montra grave et digne

"vous êtes-vous bien amusé cette nuit ?" Lui demandais-je après avoir causé théâtre.

« Moi, je me suis amusé plus que vous et les autres, plus que les femmes elles-mêmes. »

« Pourquoi ? »

« Parce que je n’étais pas là »

Les Dernières Actualités

Voir plus

Lecteurs de Arsène Houssaye (22)Voir plus

Quiz

Voir plus

Portraits d'écrivains par des peintres

Bien avant de devenir Premier peintre du roi, et de réaliser les décors de la galerie des Glaces à Versailles, Charles Le Brun fut élève de Simon Vouet. De quel tragédien fit-il le portrait en 1642 ?

Corneille

Desmarets de Saint-Sorlin

Molière

Racine

12 questions

27 lecteurs ont répondu

Thèmes :

portraits d'écrivains

, Peinture française

, peinture anglaiseCréer un quiz sur cet auteur27 lecteurs ont répondu