Critiques de Yves Guyot (3)

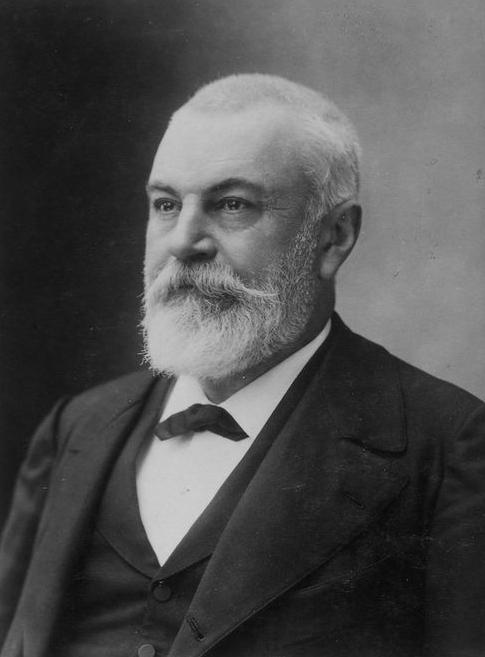

Ne partageant pas même 1% de l'enthousiasme, de la passion française toute irrationnelle pour la colonisation, Yves Guyot, dès 1885, martèle, assomme, anéantit, point par point, lettre par lettre tout argument qui pourrait promouvoir les colonies françaises. Excessif en tout, être inclassable et hors du temps, il est aussi très cartésien, pragmatique et n'a aucune gêne à rattacher ainsi les pulsions coloniales à des délires d'hommes primitifs :

- « De temps en temps, les peuples sont pris d'un vertige dans lequel ils tourbillonnent, obéissant à des impulsions aussi irraisonnées que celles de l'épileptique ou de l'alcoolique.

Enivrés par la magie d'un mot qui ouvre à leur imagination des horizons prestigieux, ils se lancent à la conquête du tombeau du Christ, sur la foi de Pierre l'Hermite, ou, à la découverte de l'Eldorado. Ils marchent avec d'autant plus de confiance qu'ils savent moins où ils vont. Quelquefois c'est un moine, un pape, un aventurier qui les entraîne à sa suite, d'autres fois, c'est leur gouvernement. »

Ce goût pour l'aventure et de la fuite en avant a ressurgi avec force en cette fin de 19ème siècle, attisé par la jalousie brûlante envers les colonies et les protectorats anglais.

- « Nous sommes jaloux de ce vaste domaine, et nous voulons en avoir un semblable à lui opposer, à tout prix. Nous ne calculons plus, nous n'écoutons que la passion. Nous voulons des annexions dont nous voyons seulement l'étendue, sans nous inquiéter de la qualité. Nous négligeons, en même temps, d'examiner les conditions spéciales qui ont fait de l'Angleterre la plus grande puissance coloniale du globe. Nous ne savons pas distinguer les côtés positifs et les côtés factices de cette puissance ; nous croyons que toutes ces colonies sont un débouché pour sa population et que, sans elles, elle n'aurait pas de commerce. Nous jugeons toutes ces choses d'après nos sentiments, d'après des idées préconçues et non après examens. »

C'est au fond, une quête, une course à l'hégémonie mondiale, précipitée par le prétendu retard face aux anglais :

- "Les partisans de la politique coloniales déclarent que son principal but est de multiplier les français sur tous les points du globe, et avec eux, la langue française, les idées françaises, la civilisation française :

"Que deviendra la France dans un siècle, si elle n'a pas essaimé au dehors ? Les Anglo-Saxons couvrent le globe. Ils seront bientôt 100 millions. Nous, resterons-nous avec nos 37 M° de français sur nos 32 M° d'hectares ? Nous tomberons au rang d'une puissance de second ordre. Nous deviendrons une espèce de Suisse."

Voilà l'argument dans toute sa force. Il s'appelle "l'expansion de la race française."

Les auteurs et les vulgarisateurs de cette locution "la race française" comprennent sous ce titre tous les gens vivant entre Hendaye et Dunkerque, Vintimille et Brest, si différents qu'ils puissent être, non seulement d'origine, mais encore de moeurs, de caractère, d'intérêts. Mais qu'importe ? J'accepte leur expression dans ce sens, sans m'occuper autrement de sa précision.

Nous avons eu un "empire colonial" ; nous en possédons encore les débris : quel est le nombre des français qui s'y sont conservés, répandus, développés ?"

On pleure, on déplore la chute de la natalité mais on encourage l'émigration des jeunes français, convaincu qu'ils feront mieux souche ailleurs qu'en France, et que cela contribuera à la fameuse "expansion de la race française".

De jeunes français, sans ressources, dupés et amadoués par la politique d'encouragement à l'émigration sont engloutis par les "pompes aspirantes" des pays tropicaux : dysenterie, fièvre jaune, carences d'infrastructures et l'absence de capital des jeunes sur place permettant d'investir (immobilier, outillage…) forment une véritable hécatombe. Aussi, comme le relève l'auteur "Mieux vaut avoir l'onglée à Paris que la fièvre et la dysenterie sous le soleil du Sénégal ou de la Guyane."

Véritable colonies "poubelles", il semble pratique d'y jeter les plus démunis ou de se débarrasser des récidivistes pour alléger le fardeau des prisons (Loi de relégation du 27 mai 1885) :

- "En France, circulent, règnent deux opinions courantes, contradictoires, mais n'en forment qu'une : les français ne font pas assez d'enfants ; on ne sait que faire de ceux qui sont faits.

De là cette conclusion, donnée quotidiennement par des gens sérieux : la nécessité pour les parents de faire des enfants et pour le gouvernement de s'en débarrasser, une fois faits, en les expédiant dans des pays lointains, soit de gré ou de force. »

Ou encore, d'après une autre formulation qui revenait aussi parfois :

« Il faut expédier au loin les gens qui ne trouvent pas le moyen de vivre en France. La colonisation doit être une soupape de sûreté. Au lieu de nous manger les uns les autres, dispersons-nous."

Paradoxalement, il est indéniable que l'émigration spontanée est plus intelligemment anticipée et se révèle bien plus florissante. C'est le cas notamment des émigrés français à Buenos-aires, qui prospèrent en se passant allègrement de subsides étatiques et d'interventions militaires.

Mais cette audacieuse entreprise est frappée d'une sanction intransigeante pour quiconque a moins de 40 ans : dès que l'individu ose regagner le sol natal, il risque d'être condamné en tant que déserteur. Une manière subtile de récompenser la réussite émigratoire - le tout, bien entendu, quand il s'agit de pays non coloniaux…

A cette farce pétrie de contradictions, on brandit les grands sentiments : la gloire nationale, l'héroïsme à la française… Mais Yves Guyot démontre que l'on confond politique coloniale et aventure coloniale au sens où tout est romancé et peu réfléchi :

« Vous considérez les aventures coloniales comme nécessaires pour entretenir l'esprit héroïque chez les français ; mais tous les médecins vous diront que l'héroïsme n'a jamais résisté à la dysenterie (…) »

Ah, si seulement toutes ces colonies étaient sources de profits lucratifs... Mais la particularité française a été d'endurer tous les inconvénients des colonies sans en goûter les bienfaits, ou du moins de se contenter des miettes.

Yves Guyot démontre (ce n'était qu'en 1885), que toutes les colonies affichent un déficit budgétaire, et qu'elles ne pourraient se maintenir sans subventions ou mesures de protectionnisme. Les quelques rares colonies exportatrices, potentiellement lucratives, se révèlent néanmoins exorbitantes en raison des dépenses astronomiques englouties pour entretenir les troupes militaires déployées sur place.

Mais, si cela était si coûteux et inutile, pourquoi l'avons-nous fait ?

Car les anglais ont été jalousés, enviés, mais ils ont été gauchement et partiellement imités !

Plutôt que de gérer habilement des colonies ou des protectorats dans un but purement commercial, en concentrant nos forces armées dans des lieux essentiels tels que Hong-Kong, véritable port stratégique, nous, les français, avons été bien trop ambitieux, bien trop orgueilleux.

Nous avons eu honte d'assumer nos actes de spoliation, préférant dissimuler nos véritables intentions derrière le voile trompeur de la prétendue "mission civilisatrice" nécessitant de lourds investissements et une présence armée dispersée sur l'ensemble des colonies.

Et en 1885 où écrit Yves Guyot, on n'a pas encore déployé tout un tas d'écoles ou d'infrastructures qui donnaient un minimum de légitimité à cette mission civilisatrice, il lui était donc très facile de se défouler avec ironie quant à la vacuité de cette mission. Ce d'autant plus que, même avec l'instruction, il demeurait des lois iniques, des inégalités de traitement donnant lieux à des abus de pouvoirs absolument délirants, en cela l'exemple de la loi du 28 juin 1881, confiant la répression des infractions spéciales des indigènes aux administrateurs, aux préfets, sans contrôle judiciaire, pour des délits spéciaux et vagues comme :

« des propos tenus en public dans le but d'affaiblir le respect dû à l'autorité ;

- Habitation isolée, sans autorisation, en dehors du douar ;

- départ du territoire de la commune, sans permis de voyage (…) »

Aussi, l'arbitraire et la brutalité règnaient en maître, et Yves Guyot sous-entend qu'en définitive, nous n'avons eu que cela à leur inculquer :

« Tout indigène en retard sur ses impôts est confiné chez lui »

« Quelquefois les administrateurs frappent d'internement toute une classe d'individus. »

Les lois sur l'expropriation aboutissaient à indemniser pour un 1/4 de leur valeur les propriétés des indigènes expropriés, et si par malheur ils ne pouvaient justifier d'un titre de propriété, leur indemnité était réduite à néant. Autrement dit, une parodie d'équité au service des colons :

« Ici on lui demande ses titres de propriété : ils étaient suffisant pour l'exproprier, ils ne sont pas suffisant pour le payer, de sorte qu'il ne touche jamais rien »

Mais en outre, les sources d'eau sont fréquemment expropriées alors qu'elles sont vitales en particulier pour le peuple algérien ou kabyles : « Ils ont été refoulés des sources, rejetés dans les portions les plus misérables du pays ; pas d'eau, pas de récolte : une année de sécheresse, c'est la disette. Et en 1868, ce fut une de ces épouvantables famines qui nous rappellent la légende de l'an mille et les angoisses du moyen âge. »

Ce n'était pas qu'une question d'argent, ces expropriations répétées déstructuraient et dénaturaient le peuple, même un peuple dit nomade :

« On parle des Arabes nomades, et on se figure qu'ils n'ont aucune attache au sol. Ils ont des habitudes aussi régulières que les bergers de la Crau, qui, pendant l'été, montent dans les Alpes avec leurs troupeaux et en redescendent à l'autonomne. Ils suivent leurs troupeaux selon les saisons, afin de leur procurer des pâturages ; mais ils ont toujours les mêmes terrains de parcours. Si vous les leur enlevez, c'est à la mort que vous les condamnez ; et vous, que ferez-vous des terres que vous leur aurez ravies ? Aujourd'hui, expropriés ici, chassés le lendemain de l'endroit où ils se sont arrêtés, ayant la conscience qu'ils peuvent être chassés le surlendemain, ils errent ainsi au milieu des terres que leur prennent les Européens et que ceux-ci leurs relouent ensuite. »

La volonté d'assimilation est tout aussi ridiculisée par Yves Guyot :

« En France, nous confondons assimilation et uniformité. Nous en sommes encore à la vieille idée platonique du type : et nous voulons façonner tous les gens sur le nôtre, comme s'il avait atteint une perfection absolue, et comme si tous les français étaient des ménechmes.

(…)

Les protagonistes de l'uniformité ont pour idéal une civilisation de mollusques. Les huitres n'ont jamais eu entre elles de divergences théologiques, métaphysiques, scientifiques ou politiques. La paix règne entre elles. »

Ce type de colonialisme lourd a particulièrement fragilisé les intérêts français en Europe, comme le soulignait déjà Wellington en 1840 : « Rassurez-vous, messieurs, tant que la France sera occupée à rougir l'Algérie, tant que la France aura 100.000 hommes en Afrique, vous n'aurez à redouter : l'Europe n'aura rien à redouter de la France ! »

Si les Français ne tiraient aucun bénéfice de cette colonisation, certains industriels ou hommes d'affaires, grâce aux innombrables expropriations ou concessions subventionnées, accumulaient très certainement des fortunes colossales, avec la complicité plus ou moins notoire des politiciens, dans de petits scandales dignes du Panama bien avant 1892.

« Vous voyez tel personnage qui va, qui vient, qui s'agite, qui parle au nom de la patrie, de l'honneur du drapeau, de la civilisation, de l'utilité générale ; il est ou homme de bourse, ou député, ou journaliste, ou simplement homme du monde, mais passionné pour la grandeur de son pays ; il est si ardent et si convaincu qu'il exerce une réelle influence sur l'opinion publique ; et il ferait tuer 100 000 hommes et ferait dépenser un milliard dans l'espoir de gagner quelques milliers de francs ! ».

Le plus insensé était la frivolité et l'insouciance avec lesquelles on conduisait certaines expéditions militaires :

« Où sont les électeurs et les élus qui ont la prétention d'avoir une idée nette sur les motifs réels des expéditions de Madagascar, du Sénégal et du Tonkin ?

Comment une chambre de députés peut-elle se prononcer en connaissance de cause, quand à tout instant le ministère répète :

« Si vous saviez ce que je sais, mais je ne peux pas vous le dire ! »

Le 10 décembre 1883, le ministre déclare à la tribune qu'on n'occupera que le Delta du Tonkin, puis nous en arrivions à l'occupation totale du Tonkin, puis à la guerre avec la Chine (…)

Puis les gens se tuent réciproquement sans savoir pourquoi, et les gens, qui les font tuer, n'en savent pas davantage.

(…)

On avait cru prendre des précautions pour empêcher le gouvernement de jamais engager le pays dans la guerre malgré lui, en inscrivant dans la Constitution l'article 9 : « on ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable des deux chambres. »

Depuis 1881, nous avons été engagés dans 3 guerres: l'expédition de Tunisie, l'expédition de Madagascar, l'expédition du Tonkin et de Chine ! Et les deux chambres n'ont été consultés que pour des demandes de crédits, destinés à ratifier le fait accompli.»

Pour escamoter la constitution, le gouvernement se sert de mots, comme « état de représailles » et de « rétorsion ».

L'opinion publique elle-même s'enrageait parfois et devenait incontrôlable lorsque les particuliers souscrivaient à des emprunts nationaux pour financer ces expéditions, emprunts uniquement garantis par les richesses présumées des territoires coloniaux à conquérir. Au moindre échec, fréquent, les emprunts, n'étant pas remboursés, soulevaient une vague d'indignation réclamant la poursuite de l'opération, quel qu'en soient les sacrifices.

Les prétextes officiels des expéditions coloniales reposent sur des futilités dérisoires et ne sont, en définitive, jamais réclamées directement par le peuple ou les députés, si ce n'est par un cercle resteint d'hommes politiques, mais une fois mises en marche, elles acquièrent une force d'inertie redoutable qui les rend presque incontrôlables :

« En France, quand nous avons fait une sottise, c'est une raison pour la continuer. Question d'amour propre national ! On nous reproche d'être légers. Quelle erreur ! Aucun peuple n'a peut-être jamais commis de fautes plus lourdes et ne s'est plus acharné à les alourdir. Nous ne cédons qu'à l'écrasement final.

Sur les 37 M° de français, toutes les femmes veulent la paix ; les enfants peuvent jouer au soldat, mais ont peur de la guerre quand ils savent ce que c'est ; les vieillards ne demandent qu'à mourir tranquilles ; les paysans, au nombre de 19 millions, n'ont d'autre politique que d'arrondir leur terre ; commerçants, industriels, veulent faire leurs affaires que trouble toujours la moindre aventure extérieure ; les bourgeois désirent payer le moins d'impôts possibles et ont, autant que Panurge, les coups en exécration.

Comment se fait-il donc que tous ces gens qui s'entendent si bien pour la paix, aient eu pour Dieu Napoléon et l'aient suivi jusqu'à Waterloo ? Son neveu était lui-même si étonné de ce phénomène que, tout en se déguisant en général, il eut soin d'inscrire sur son drapeau : « l'Empire, c'est la paix ! »

Il fit la guerre. La république déclare aussi qu'elle était la paix. Mais pour les hommes d'Etat français, il paraît que la paix est beaucoup plus difficile à conserver que la guerre à engager. Dès qu'elle fut débarrassée de ses ennemis intérieurs, ses gouvernants se dirent : - Maintenant, allons chercher des ennemis extérieurs et faisons la guerre ! M. Jules Ferry eut l'honneur d'inaugurer cette politique en 1881 et il l'a continué.

(…)

Que font, au contraire, les hommes politiques français ? le commandant Rivière est tué pour avoir outrepassé ses ordres. Aussitôt, il faut venger Rivière ! On vote d'enthousiasme, sans examiner les conséquences de l'aventure, l'utilité de la présence des français à Tonkin. L'expédition du Tonkin est engagée et pour venger un mort, on se prépare à faire tuer beaucoup d'autres de nos compatriotes.

Le pays n'a pas d'enthousiasme ; mais les hommes politiques, les journaux de toutes nuances n'osent pas examiner froidement la questions ; ils craignent de choquer une opinion publique qui, de son côté, craint de se manifester. Ils s'entendent pour dissimuler, sous une hypocrisie dite patriotique, son blâme, ses appréhensions et la véritable solution. de là, la faiblesse de l'opposition et le triomphe du gouvernement ! Elle n'a pas le courage civique de détruire les sophismes de celui-ci, parce qu'elles croit qu'ils flattent des préjugés. »

Yves Guyot suggère quasiment tout l'inverse :

« Au lieu de vouloir faire des colons obligatoires, ne gênons pas les émigrants volontaires, et ne lions pas au sol tout français valide jusqu'à l'âge de 40 ans.

Ne subventionnons pas l'émigration des capitaux dans nos colonies.

Jamais d'annexions de territoires : elles multiplient les frais de garde, les périls, et ne rapportent que des ennuis quand ce ne sont pas des hontes.

(…)

Au lieu d'éloigner les étrangers, offrez-leur des facilités de toutes sortes. Ouvrez-leur vos laboratoires. Donnez-leur accès auprès de vos chaires. Appelez-les par votre camaraderie au lieu de les éloigner par votre jalousie.

(…)

Voltaire avait conquis Frédéeric II, Catherine, Joseph II ; il avait francisé les trônes et l'esprit humain. Napoléon n'a produit que la gallophobie.

Notre grand géographe, Elysée Reclus, l'a dit avec raison : « les vraies colonies de la France sont les pays où se propagent ses idées, où se lisent ses livres, où se parle sa langue ».

(….)

Dans cette remarquable oeuvre, il y a une ferveur rhétorique captivante qui ne décroît jamais.

Certes, on peut trouver quelques caricatures ou simplifications historiques, mais l'auteur ne manque pas d'exemples chiffrés et de références sourcées. Les sujets abordés sont d'une grande diversité, et une comparaison intelligente est établie entre la colonisation anglaise, française, et même accessoirement portugaise et hollandaise... le ton est percutant à chaque instant.

Arrivé à la page 100 de l'ouvrage, on se dit : "Bon... il reste encore 300 pages, ce gentil Yves Guyot va sûrement s'épuiser et nous resservir les mêmes thèmes."

Mais il n'y a pas ou peu de répétitions. Tout est méthodiquement divisé, différencié et réparti dans ses nombreuses "lettres" qui ressemblent davantage à des dialogues imaginaires. Elles sont souvent courtes, parfois entre 10 et 20 pages, mais elles contiennent toujours une quantité impressionnante de boulets de canon rhétorique lancés par un homme qui ne partageait guère l'opinion de son temps.

Bien que le débat sur la colonisation était fréquent à cette époque, il était rare de trouver quelqu'un d'aussi radicalement opposé à la colonisation.

- « De temps en temps, les peuples sont pris d'un vertige dans lequel ils tourbillonnent, obéissant à des impulsions aussi irraisonnées que celles de l'épileptique ou de l'alcoolique.

Enivrés par la magie d'un mot qui ouvre à leur imagination des horizons prestigieux, ils se lancent à la conquête du tombeau du Christ, sur la foi de Pierre l'Hermite, ou, à la découverte de l'Eldorado. Ils marchent avec d'autant plus de confiance qu'ils savent moins où ils vont. Quelquefois c'est un moine, un pape, un aventurier qui les entraîne à sa suite, d'autres fois, c'est leur gouvernement. »

Ce goût pour l'aventure et de la fuite en avant a ressurgi avec force en cette fin de 19ème siècle, attisé par la jalousie brûlante envers les colonies et les protectorats anglais.

- « Nous sommes jaloux de ce vaste domaine, et nous voulons en avoir un semblable à lui opposer, à tout prix. Nous ne calculons plus, nous n'écoutons que la passion. Nous voulons des annexions dont nous voyons seulement l'étendue, sans nous inquiéter de la qualité. Nous négligeons, en même temps, d'examiner les conditions spéciales qui ont fait de l'Angleterre la plus grande puissance coloniale du globe. Nous ne savons pas distinguer les côtés positifs et les côtés factices de cette puissance ; nous croyons que toutes ces colonies sont un débouché pour sa population et que, sans elles, elle n'aurait pas de commerce. Nous jugeons toutes ces choses d'après nos sentiments, d'après des idées préconçues et non après examens. »

C'est au fond, une quête, une course à l'hégémonie mondiale, précipitée par le prétendu retard face aux anglais :

- "Les partisans de la politique coloniales déclarent que son principal but est de multiplier les français sur tous les points du globe, et avec eux, la langue française, les idées françaises, la civilisation française :

"Que deviendra la France dans un siècle, si elle n'a pas essaimé au dehors ? Les Anglo-Saxons couvrent le globe. Ils seront bientôt 100 millions. Nous, resterons-nous avec nos 37 M° de français sur nos 32 M° d'hectares ? Nous tomberons au rang d'une puissance de second ordre. Nous deviendrons une espèce de Suisse."

Voilà l'argument dans toute sa force. Il s'appelle "l'expansion de la race française."

Les auteurs et les vulgarisateurs de cette locution "la race française" comprennent sous ce titre tous les gens vivant entre Hendaye et Dunkerque, Vintimille et Brest, si différents qu'ils puissent être, non seulement d'origine, mais encore de moeurs, de caractère, d'intérêts. Mais qu'importe ? J'accepte leur expression dans ce sens, sans m'occuper autrement de sa précision.

Nous avons eu un "empire colonial" ; nous en possédons encore les débris : quel est le nombre des français qui s'y sont conservés, répandus, développés ?"

On pleure, on déplore la chute de la natalité mais on encourage l'émigration des jeunes français, convaincu qu'ils feront mieux souche ailleurs qu'en France, et que cela contribuera à la fameuse "expansion de la race française".

De jeunes français, sans ressources, dupés et amadoués par la politique d'encouragement à l'émigration sont engloutis par les "pompes aspirantes" des pays tropicaux : dysenterie, fièvre jaune, carences d'infrastructures et l'absence de capital des jeunes sur place permettant d'investir (immobilier, outillage…) forment une véritable hécatombe. Aussi, comme le relève l'auteur "Mieux vaut avoir l'onglée à Paris que la fièvre et la dysenterie sous le soleil du Sénégal ou de la Guyane."

Véritable colonies "poubelles", il semble pratique d'y jeter les plus démunis ou de se débarrasser des récidivistes pour alléger le fardeau des prisons (Loi de relégation du 27 mai 1885) :

- "En France, circulent, règnent deux opinions courantes, contradictoires, mais n'en forment qu'une : les français ne font pas assez d'enfants ; on ne sait que faire de ceux qui sont faits.

De là cette conclusion, donnée quotidiennement par des gens sérieux : la nécessité pour les parents de faire des enfants et pour le gouvernement de s'en débarrasser, une fois faits, en les expédiant dans des pays lointains, soit de gré ou de force. »

Ou encore, d'après une autre formulation qui revenait aussi parfois :

« Il faut expédier au loin les gens qui ne trouvent pas le moyen de vivre en France. La colonisation doit être une soupape de sûreté. Au lieu de nous manger les uns les autres, dispersons-nous."

Paradoxalement, il est indéniable que l'émigration spontanée est plus intelligemment anticipée et se révèle bien plus florissante. C'est le cas notamment des émigrés français à Buenos-aires, qui prospèrent en se passant allègrement de subsides étatiques et d'interventions militaires.

Mais cette audacieuse entreprise est frappée d'une sanction intransigeante pour quiconque a moins de 40 ans : dès que l'individu ose regagner le sol natal, il risque d'être condamné en tant que déserteur. Une manière subtile de récompenser la réussite émigratoire - le tout, bien entendu, quand il s'agit de pays non coloniaux…

A cette farce pétrie de contradictions, on brandit les grands sentiments : la gloire nationale, l'héroïsme à la française… Mais Yves Guyot démontre que l'on confond politique coloniale et aventure coloniale au sens où tout est romancé et peu réfléchi :

« Vous considérez les aventures coloniales comme nécessaires pour entretenir l'esprit héroïque chez les français ; mais tous les médecins vous diront que l'héroïsme n'a jamais résisté à la dysenterie (…) »

Ah, si seulement toutes ces colonies étaient sources de profits lucratifs... Mais la particularité française a été d'endurer tous les inconvénients des colonies sans en goûter les bienfaits, ou du moins de se contenter des miettes.

Yves Guyot démontre (ce n'était qu'en 1885), que toutes les colonies affichent un déficit budgétaire, et qu'elles ne pourraient se maintenir sans subventions ou mesures de protectionnisme. Les quelques rares colonies exportatrices, potentiellement lucratives, se révèlent néanmoins exorbitantes en raison des dépenses astronomiques englouties pour entretenir les troupes militaires déployées sur place.

Mais, si cela était si coûteux et inutile, pourquoi l'avons-nous fait ?

Car les anglais ont été jalousés, enviés, mais ils ont été gauchement et partiellement imités !

Plutôt que de gérer habilement des colonies ou des protectorats dans un but purement commercial, en concentrant nos forces armées dans des lieux essentiels tels que Hong-Kong, véritable port stratégique, nous, les français, avons été bien trop ambitieux, bien trop orgueilleux.

Nous avons eu honte d'assumer nos actes de spoliation, préférant dissimuler nos véritables intentions derrière le voile trompeur de la prétendue "mission civilisatrice" nécessitant de lourds investissements et une présence armée dispersée sur l'ensemble des colonies.

Et en 1885 où écrit Yves Guyot, on n'a pas encore déployé tout un tas d'écoles ou d'infrastructures qui donnaient un minimum de légitimité à cette mission civilisatrice, il lui était donc très facile de se défouler avec ironie quant à la vacuité de cette mission. Ce d'autant plus que, même avec l'instruction, il demeurait des lois iniques, des inégalités de traitement donnant lieux à des abus de pouvoirs absolument délirants, en cela l'exemple de la loi du 28 juin 1881, confiant la répression des infractions spéciales des indigènes aux administrateurs, aux préfets, sans contrôle judiciaire, pour des délits spéciaux et vagues comme :

« des propos tenus en public dans le but d'affaiblir le respect dû à l'autorité ;

- Habitation isolée, sans autorisation, en dehors du douar ;

- départ du territoire de la commune, sans permis de voyage (…) »

Aussi, l'arbitraire et la brutalité règnaient en maître, et Yves Guyot sous-entend qu'en définitive, nous n'avons eu que cela à leur inculquer :

« Tout indigène en retard sur ses impôts est confiné chez lui »

« Quelquefois les administrateurs frappent d'internement toute une classe d'individus. »

Les lois sur l'expropriation aboutissaient à indemniser pour un 1/4 de leur valeur les propriétés des indigènes expropriés, et si par malheur ils ne pouvaient justifier d'un titre de propriété, leur indemnité était réduite à néant. Autrement dit, une parodie d'équité au service des colons :

« Ici on lui demande ses titres de propriété : ils étaient suffisant pour l'exproprier, ils ne sont pas suffisant pour le payer, de sorte qu'il ne touche jamais rien »

Mais en outre, les sources d'eau sont fréquemment expropriées alors qu'elles sont vitales en particulier pour le peuple algérien ou kabyles : « Ils ont été refoulés des sources, rejetés dans les portions les plus misérables du pays ; pas d'eau, pas de récolte : une année de sécheresse, c'est la disette. Et en 1868, ce fut une de ces épouvantables famines qui nous rappellent la légende de l'an mille et les angoisses du moyen âge. »

Ce n'était pas qu'une question d'argent, ces expropriations répétées déstructuraient et dénaturaient le peuple, même un peuple dit nomade :

« On parle des Arabes nomades, et on se figure qu'ils n'ont aucune attache au sol. Ils ont des habitudes aussi régulières que les bergers de la Crau, qui, pendant l'été, montent dans les Alpes avec leurs troupeaux et en redescendent à l'autonomne. Ils suivent leurs troupeaux selon les saisons, afin de leur procurer des pâturages ; mais ils ont toujours les mêmes terrains de parcours. Si vous les leur enlevez, c'est à la mort que vous les condamnez ; et vous, que ferez-vous des terres que vous leur aurez ravies ? Aujourd'hui, expropriés ici, chassés le lendemain de l'endroit où ils se sont arrêtés, ayant la conscience qu'ils peuvent être chassés le surlendemain, ils errent ainsi au milieu des terres que leur prennent les Européens et que ceux-ci leurs relouent ensuite. »

La volonté d'assimilation est tout aussi ridiculisée par Yves Guyot :

« En France, nous confondons assimilation et uniformité. Nous en sommes encore à la vieille idée platonique du type : et nous voulons façonner tous les gens sur le nôtre, comme s'il avait atteint une perfection absolue, et comme si tous les français étaient des ménechmes.

(…)

Les protagonistes de l'uniformité ont pour idéal une civilisation de mollusques. Les huitres n'ont jamais eu entre elles de divergences théologiques, métaphysiques, scientifiques ou politiques. La paix règne entre elles. »

Ce type de colonialisme lourd a particulièrement fragilisé les intérêts français en Europe, comme le soulignait déjà Wellington en 1840 : « Rassurez-vous, messieurs, tant que la France sera occupée à rougir l'Algérie, tant que la France aura 100.000 hommes en Afrique, vous n'aurez à redouter : l'Europe n'aura rien à redouter de la France ! »

Si les Français ne tiraient aucun bénéfice de cette colonisation, certains industriels ou hommes d'affaires, grâce aux innombrables expropriations ou concessions subventionnées, accumulaient très certainement des fortunes colossales, avec la complicité plus ou moins notoire des politiciens, dans de petits scandales dignes du Panama bien avant 1892.

« Vous voyez tel personnage qui va, qui vient, qui s'agite, qui parle au nom de la patrie, de l'honneur du drapeau, de la civilisation, de l'utilité générale ; il est ou homme de bourse, ou député, ou journaliste, ou simplement homme du monde, mais passionné pour la grandeur de son pays ; il est si ardent et si convaincu qu'il exerce une réelle influence sur l'opinion publique ; et il ferait tuer 100 000 hommes et ferait dépenser un milliard dans l'espoir de gagner quelques milliers de francs ! ».

Le plus insensé était la frivolité et l'insouciance avec lesquelles on conduisait certaines expéditions militaires :

« Où sont les électeurs et les élus qui ont la prétention d'avoir une idée nette sur les motifs réels des expéditions de Madagascar, du Sénégal et du Tonkin ?

Comment une chambre de députés peut-elle se prononcer en connaissance de cause, quand à tout instant le ministère répète :

« Si vous saviez ce que je sais, mais je ne peux pas vous le dire ! »

Le 10 décembre 1883, le ministre déclare à la tribune qu'on n'occupera que le Delta du Tonkin, puis nous en arrivions à l'occupation totale du Tonkin, puis à la guerre avec la Chine (…)

Puis les gens se tuent réciproquement sans savoir pourquoi, et les gens, qui les font tuer, n'en savent pas davantage.

(…)

On avait cru prendre des précautions pour empêcher le gouvernement de jamais engager le pays dans la guerre malgré lui, en inscrivant dans la Constitution l'article 9 : « on ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable des deux chambres. »

Depuis 1881, nous avons été engagés dans 3 guerres: l'expédition de Tunisie, l'expédition de Madagascar, l'expédition du Tonkin et de Chine ! Et les deux chambres n'ont été consultés que pour des demandes de crédits, destinés à ratifier le fait accompli.»

Pour escamoter la constitution, le gouvernement se sert de mots, comme « état de représailles » et de « rétorsion ».

L'opinion publique elle-même s'enrageait parfois et devenait incontrôlable lorsque les particuliers souscrivaient à des emprunts nationaux pour financer ces expéditions, emprunts uniquement garantis par les richesses présumées des territoires coloniaux à conquérir. Au moindre échec, fréquent, les emprunts, n'étant pas remboursés, soulevaient une vague d'indignation réclamant la poursuite de l'opération, quel qu'en soient les sacrifices.

Les prétextes officiels des expéditions coloniales reposent sur des futilités dérisoires et ne sont, en définitive, jamais réclamées directement par le peuple ou les députés, si ce n'est par un cercle resteint d'hommes politiques, mais une fois mises en marche, elles acquièrent une force d'inertie redoutable qui les rend presque incontrôlables :

« En France, quand nous avons fait une sottise, c'est une raison pour la continuer. Question d'amour propre national ! On nous reproche d'être légers. Quelle erreur ! Aucun peuple n'a peut-être jamais commis de fautes plus lourdes et ne s'est plus acharné à les alourdir. Nous ne cédons qu'à l'écrasement final.

Sur les 37 M° de français, toutes les femmes veulent la paix ; les enfants peuvent jouer au soldat, mais ont peur de la guerre quand ils savent ce que c'est ; les vieillards ne demandent qu'à mourir tranquilles ; les paysans, au nombre de 19 millions, n'ont d'autre politique que d'arrondir leur terre ; commerçants, industriels, veulent faire leurs affaires que trouble toujours la moindre aventure extérieure ; les bourgeois désirent payer le moins d'impôts possibles et ont, autant que Panurge, les coups en exécration.

Comment se fait-il donc que tous ces gens qui s'entendent si bien pour la paix, aient eu pour Dieu Napoléon et l'aient suivi jusqu'à Waterloo ? Son neveu était lui-même si étonné de ce phénomène que, tout en se déguisant en général, il eut soin d'inscrire sur son drapeau : « l'Empire, c'est la paix ! »

Il fit la guerre. La république déclare aussi qu'elle était la paix. Mais pour les hommes d'Etat français, il paraît que la paix est beaucoup plus difficile à conserver que la guerre à engager. Dès qu'elle fut débarrassée de ses ennemis intérieurs, ses gouvernants se dirent : - Maintenant, allons chercher des ennemis extérieurs et faisons la guerre ! M. Jules Ferry eut l'honneur d'inaugurer cette politique en 1881 et il l'a continué.

(…)

Que font, au contraire, les hommes politiques français ? le commandant Rivière est tué pour avoir outrepassé ses ordres. Aussitôt, il faut venger Rivière ! On vote d'enthousiasme, sans examiner les conséquences de l'aventure, l'utilité de la présence des français à Tonkin. L'expédition du Tonkin est engagée et pour venger un mort, on se prépare à faire tuer beaucoup d'autres de nos compatriotes.

Le pays n'a pas d'enthousiasme ; mais les hommes politiques, les journaux de toutes nuances n'osent pas examiner froidement la questions ; ils craignent de choquer une opinion publique qui, de son côté, craint de se manifester. Ils s'entendent pour dissimuler, sous une hypocrisie dite patriotique, son blâme, ses appréhensions et la véritable solution. de là, la faiblesse de l'opposition et le triomphe du gouvernement ! Elle n'a pas le courage civique de détruire les sophismes de celui-ci, parce qu'elles croit qu'ils flattent des préjugés. »

Yves Guyot suggère quasiment tout l'inverse :

« Au lieu de vouloir faire des colons obligatoires, ne gênons pas les émigrants volontaires, et ne lions pas au sol tout français valide jusqu'à l'âge de 40 ans.

Ne subventionnons pas l'émigration des capitaux dans nos colonies.

Jamais d'annexions de territoires : elles multiplient les frais de garde, les périls, et ne rapportent que des ennuis quand ce ne sont pas des hontes.

(…)

Au lieu d'éloigner les étrangers, offrez-leur des facilités de toutes sortes. Ouvrez-leur vos laboratoires. Donnez-leur accès auprès de vos chaires. Appelez-les par votre camaraderie au lieu de les éloigner par votre jalousie.

(…)

Voltaire avait conquis Frédéeric II, Catherine, Joseph II ; il avait francisé les trônes et l'esprit humain. Napoléon n'a produit que la gallophobie.

Notre grand géographe, Elysée Reclus, l'a dit avec raison : « les vraies colonies de la France sont les pays où se propagent ses idées, où se lisent ses livres, où se parle sa langue ».

(….)

Dans cette remarquable oeuvre, il y a une ferveur rhétorique captivante qui ne décroît jamais.

Certes, on peut trouver quelques caricatures ou simplifications historiques, mais l'auteur ne manque pas d'exemples chiffrés et de références sourcées. Les sujets abordés sont d'une grande diversité, et une comparaison intelligente est établie entre la colonisation anglaise, française, et même accessoirement portugaise et hollandaise... le ton est percutant à chaque instant.

Arrivé à la page 100 de l'ouvrage, on se dit : "Bon... il reste encore 300 pages, ce gentil Yves Guyot va sûrement s'épuiser et nous resservir les mêmes thèmes."

Mais il n'y a pas ou peu de répétitions. Tout est méthodiquement divisé, différencié et réparti dans ses nombreuses "lettres" qui ressemblent davantage à des dialogues imaginaires. Elles sont souvent courtes, parfois entre 10 et 20 pages, mais elles contiennent toujours une quantité impressionnante de boulets de canon rhétorique lancés par un homme qui ne partageait guère l'opinion de son temps.

Bien que le débat sur la colonisation était fréquent à cette époque, il était rare de trouver quelqu'un d'aussi radicalement opposé à la colonisation.

Merci à mon ami Babelio etienneDuLoiret d'avoir chroniqué ce livre, et de m'avoir donné envie par sa longue et intéressante critique.

Un pays noir, une explosion de grisou, une grève, des mineurs désespérés et des exploitants riches et sûrs d'eux... Oui, on pense à Germinal - pourtant postérieur. C'est Germinal le chef-d’œuvre, pas la famille Pichot, assez oublié je pense aujourd'hui.

Peut-être parce que ce n'est pas un roman de la mine ; le titre l'indique, ce sont des "scènes de l'enfer social" : seuls quelques chapitres ont lieu sous terre, et l'intrigue pourrait concerner des ouvriers de fabrique ou d'usine sidérurgique, cela ne changerait rien à leur rapport avec l'entrepreneur dans Germinal, le patron n'existe pas, il y a des "propriétaires" qui sont une figure lointaine, des actionnaires d'autant plus craints et puissants qu'on ne les connaît pas. Au contraire, ici, la mine a un patron, mais qui est la caricature d'un capitaliste du XIX ème siècle, du cigare au haut-de-forme.

Effectivement, Guyot ne fait pas le portrait de mineurs, mais celui du Second Empire. Il a une visée plus large, voulant décrire la société dans son ensemble. On croise ainsi des journalistes, des prêtres, des grandes dames et des lorettes, des magistrats... Son message est donc appuyé, très et trop appuyé même, son écriture n'a ni la subtilité, ni la poésie même de Zola. D'après le texte, on peut comprendre que c'est un socialiste - au sens fort du XIX ème siècle, athée et anticlérical. Le "capitalisme, voila l'ennemi". Par conséquent, toutes les actions et tous les personnages doivent illustrer son idéologie.

Chez Zola, les personnages sont riches, subtils. Ainsi, on peut éprouver de l'empathie pour Hennebeau, le directeur de la mine, souffrant de l'adultère de sa femme. Ici, au contraire, les personnages sont donc tous monolithiques, illustrant un type, et n'évoluent pas depuis leur première apparition : le magistrat corrompu, le médecin hypocrite, le capitaliste présenté comme un ogre, la grande dame coquette, la prostituée... Le roman illustre donc la fête impériale plutôt que les souffrances des mineurs, cette expression des historiens pour désigner cette alliance de débauche et d'enrichissement des entrepreneurs sous Napoléon III.

Cependant, malgré ce manque de subtilité, j'ai pris plaisir à ma lecture grâce aux effets pathétiques et mélodramatiques, je voulais savoir la suite. J'attendais d'ailleurs un coup de théâtre, un renversement inattendu - qui n'est pas venu. Le roman se clôt sur une note pessimiste : on peut rêver de Grand soir, mais il ne peut être que lointain, les patrons vont continuer à s'enrichir et les pauvres à crever.

Un pays noir, une explosion de grisou, une grève, des mineurs désespérés et des exploitants riches et sûrs d'eux... Oui, on pense à Germinal - pourtant postérieur. C'est Germinal le chef-d’œuvre, pas la famille Pichot, assez oublié je pense aujourd'hui.

Peut-être parce que ce n'est pas un roman de la mine ; le titre l'indique, ce sont des "scènes de l'enfer social" : seuls quelques chapitres ont lieu sous terre, et l'intrigue pourrait concerner des ouvriers de fabrique ou d'usine sidérurgique, cela ne changerait rien à leur rapport avec l'entrepreneur dans Germinal, le patron n'existe pas, il y a des "propriétaires" qui sont une figure lointaine, des actionnaires d'autant plus craints et puissants qu'on ne les connaît pas. Au contraire, ici, la mine a un patron, mais qui est la caricature d'un capitaliste du XIX ème siècle, du cigare au haut-de-forme.

Effectivement, Guyot ne fait pas le portrait de mineurs, mais celui du Second Empire. Il a une visée plus large, voulant décrire la société dans son ensemble. On croise ainsi des journalistes, des prêtres, des grandes dames et des lorettes, des magistrats... Son message est donc appuyé, très et trop appuyé même, son écriture n'a ni la subtilité, ni la poésie même de Zola. D'après le texte, on peut comprendre que c'est un socialiste - au sens fort du XIX ème siècle, athée et anticlérical. Le "capitalisme, voila l'ennemi". Par conséquent, toutes les actions et tous les personnages doivent illustrer son idéologie.

Chez Zola, les personnages sont riches, subtils. Ainsi, on peut éprouver de l'empathie pour Hennebeau, le directeur de la mine, souffrant de l'adultère de sa femme. Ici, au contraire, les personnages sont donc tous monolithiques, illustrant un type, et n'évoluent pas depuis leur première apparition : le magistrat corrompu, le médecin hypocrite, le capitaliste présenté comme un ogre, la grande dame coquette, la prostituée... Le roman illustre donc la fête impériale plutôt que les souffrances des mineurs, cette expression des historiens pour désigner cette alliance de débauche et d'enrichissement des entrepreneurs sous Napoléon III.

Cependant, malgré ce manque de subtilité, j'ai pris plaisir à ma lecture grâce aux effets pathétiques et mélodramatiques, je voulais savoir la suite. J'attendais d'ailleurs un coup de théâtre, un renversement inattendu - qui n'est pas venu. Le roman se clôt sur une note pessimiste : on peut rêver de Grand soir, mais il ne peut être que lointain, les patrons vont continuer à s'enrichir et les pauvres à crever.

« Carboville est une des cités disséminées dans le grand bassin minéral du centre de la France, où l'âpre et intelligent travail de l'homme produit la matière organique de l'industrie moderne : le fer ! et d'où il en extrait le véritable aliment : la houille ! »

« Partout la lutte acharnée de l'homme contre la nature a gravé sa sombre empreinte. L'eau est noire. Les maisons sont noires ; et au milieu des noirs visages, on ne voit étinceler que la blancheur des dents et les éclairs des yeux. »

Les fourmis descendent sous terre chaque jour sans un mot, dociles et creusant sans relâche… Ce rude labeur des mineurs est particulièrement périlleux. Chaque catastrophe minière plonge dans la désolation et le deuil la population ouvrière mais n'engendre qu'une outrancière indifférence du propriétaire de la mine ou de ses gestionnaires :

« L'accident du Puits du diable était prévu depuis plus d'un mois, annoncé, constaté par tous les hommes ayant l'habitude de la mine. Eh bien ! Non seulement la compagnie qui l'a provoqué par sa négligence n'a pas reconnu sa responsabilité, mais elle a encore arbitrairement réglé les pensions. »

Tandis que de braves employés creusent en une galerie voisine afin de rejoindre le « Puits du diable » un lieu de la mine frappé par un éboulement provoqué par un coup de grisou et où étaient ensevelis une centaine de miniers, M de Torgnac, directeur de la mine, s'insurge qu'on ait agit sans attendre ses ordres.

Il méprise ce zèle inutile et s'exprime sèchement, ôtant son cigare de la bouche : « mais il faudrait un mois ! (Pour rejoindre les rescapés) Vous n'êtes qu'un rêveur… C'est là un défaut dont vous feriez bien de vous corriger, si vous voulez faire votre chemin »

« Mais vous ne connaissez pas le dévouement des mineurs quand il s'agit de sauver leurs compagnons… »

« Des phrases ! Reprit M de Torgnac en haussant les épaules. Il n'y a rien à faire »

De ce courage outrepassant les ordres et persévérant même lorsque tout semble perdu, le miracle eut lieu et quelques mineurs ont été sauvés. Craignant pour son amour-propre, M de Torgnac s'accapare immédiatement les mérites : « Ah ! Je l'avais bien dit qu'il fallait avoir de l'espoir et tenter l'impossible ! »

Jérôme Pichot, l'un des héros de la catastrophe est reconnu par M. Onésime Macreux, propriétaire de la mine, non car il a contribué aux secours mais car sa fille, Fanny, fut adoptée par lui à l'âge de 6 ans afin d'en faire une maîtresse bien éduquée et serviable bien plus tard à l'âge adulte :

« - Tiens, c'est toi Jérôme Pichot ?

- Oui, répondit Jérôme Pichot, en baissant la tête.

- D'où viens-tu ?

- de chercher mon fils

- Il est au nombre des victimes ?

- Oui, la mine me l'a pris

- Que veux-tu, mon pauvre Pichot, le grisou est traître !

- C'est de sa faute ! Dit Jérôme Pichot, en montrant M. de Torgnac

- Qu'est-ce que tu veux dire ?

- Il a laissé s'amasser la poussière de houille, ça a pris feu.

- Voilà les contes que vous inventez (…) Vous aimez mieux mettre l'accident sur le compte de votre ingénieur que sur celui de votre imprudence. (…) »

Puis le raille de la façon la plus humiliante qui soit, en lui rappelant qu'il possède sa belle et jeune fille :

« - Tu ne demandes pas de nouvelles de ta fille (Fanny) » reprit M. Onésime Macreux en riant.

- Je sais bien qu'il est trop tard, dit Jérôme Pichot, d'une voix concentrée

- Tu es un niais, dit Onésime Macreux en donnant une grande tape de sa large main sur l'épaule de Jérôme Pichot, comme s'il avait voulu faire pénétrer en lui, de vive force, au besoin, ses excellentes raisons.

- Ne parlons pas de ça !

- Je suis sûr que tu es dans la misère, que tu meurs de faim avec tes six enfants, et puis tu aimes bien à lever le coude (…) Est-ce que tu crois que ta fille n'est pas plus heureuse que si elle était restée à travailler ici du matin au soir ? (…) Tu n'as pas envie de voir ta fille ? » (…) Ne voulant la montrer que pour l'écoeurer davantage…

Et concluant, en une hilarité méprisante : « Ces imbéciles, ça se plaint toujours, et si vous voulez faire leur bonheur, ça refuse. »

Et il haussa les épaules, en riant de son grand rire. Jérôme Pichot resta quelques instants immobile, regardant les deux ombres noires de M. de Torgnac et de M. Macreux qui disparaissaient en riant »

Abasourdi par les évènements, Jérôme Pichot s'assomme d'alcool et rentre en lourd ivrogne en son domicile, parle brutalement à voix haute sans se soucier de ses enfants qui sanglotent en l'écoutant :

« Pourquoi pleures-tu ?

Oh ! François !… François ! François ! » (son fils décédé dans la mine)

Et puis, au bout de quelques instants, il ajouta :

Eh bien ! Il est mort, tant mieux !… Au moins il ne souffrira pas comme Pierre, il ne souffrira pas comme nous autres… Est-ce qu'il ne faut pas bien mourir un jour ou l'autre ? Dans notre misère, à nous, depuis la naissance jusqu'à la mort, tout le bénéfice est pour ceux qui meurent. C'est autant de gagné sur la souffrance. »

Aucun éclaircissement n'émane des journaux, traitant des faits sans rechercher les causes du drame. Ils louangeront au contraire la dévotion de l'épouse du propriétaire et de ses amies, qui se sont empressées de s'afficher aux côtés des rescapés à l'hôpital : « Ces femmes dévouées affrontant les mauvais temps pour aller porter des secours aux malheureuses victimes de cet affreux accident (…) Ce ne sont point les femmes de ces mineurs qui donneraient un si généreux exemple, si Mme Macreux, Menèfle et de Nicarète avaient été culbutées au bois par leurs chevaux emportés. »

L'immense mascarade se met en oeuvre, on ne plaint à peine plus les mineurs tant l'on admire le discours du propriétaire tenant à démontrer toute sa bonté magnanime devant une assemblée de mineurs, forgerons et de journalistes, ayant même l'outrecuidance de remettre devant des yeux ébahis, des insignes et médailles à M. de Torgnac, l'exécrable directeur et ingénieur en chef de la mine.

La religion complète parfaitement l'ordre et la soumission : « il faut de la religion pour le peuple » devise du propriétaire.

Au lieu de paroles réconfortantes, les mineurs sont accablés de propos culpabilisants : « il (le prêtre) déclara que ce cataclysme était une punition du ciel, punition de leurs pensées rebelles et impies, punition de leurs fautes, punition de l'oubli de leurs devoirs religieux, un avertissement souverain de la colère du ciel contre eux, prête à se manifester d'une manière plus terrible encore, s'ils ne savaient pas mériter sa clémence »

Et quel navrant retour à la morne et dure réalité : non seulement les pensions attribuées aux rescapés et accidentés de la catastrophe sont dérisoires, les maladies sont amoindries par un médecin corrompu mais il faut encore passer par un épicier obligatoire pour s'alimenter : « Payer plus cher et avoir plus mauvais qu'ailleurs » et pour lequel nombre de petits crédits sont cumulés, les plus endettés étant chassés et humiliés : « Eh bien ! Avez-vous de l'argent, vous ? La malheureuse essuya ses yeux. « Non ? Eh bien ! Rien pour vous. Allons ! Débarrassez le plancher et vivement. » « Mais mes enfants ? Essaya de dire la malheureuse. « Allons ! Pas de tout ça ! Est-ce que nous sommes chargés de nourrir les enfants des soulards ? Ton mari était encore saoul hier ! Décampe, si tu ne veux pas que je t'y aide. »

L'une des clientes s'est laissée abuser par l'épicier pour quelques facilités de crédit mais eut le malheur prévisible de tomber enceinte. L'épicier lui demande impunément, devant ses clients, quand est-ce que cette fille perdue compte se débarrasser de ce gênant être à venir ? L'intéressée s'emporte, aucune autre cliente ne prend sa défense de crainte de se voir refuser à son tour des crédits ou rabais et voici comment se poursuit le drame :

« Il me met enceinte. Non seulement il m'abandonne, mais il m'insulte. Oh ! alors je lui dis toutes ses vérités. Il veut m'assommer. Je prends un litre d'eau-de-vie pour me défendre. Il m'accuse de l'avoir volé. Il n'ose pas cependant me poursuivre comme voleuse. Il y a un moyen bien simple. Je viens à Lyon (Car l'épicier l'avait obligé à s'y rendre : « Va à Lyon. Il y a là des maisons qui prennent des jeunes filles pour pensionnaires avec certificat de la police ») Il me fait arrêter. Qu'ai-je fait ? — Vous êtes enceinte ? Oui. — Avez-vous des moyens d'existence ? —Non. — C'est bien ! En prison. — C'est donc un crime de ne pas avoir des rentes ? — Allons ! assez discuté ! On me met en prison ; on m'y fait rester huit jours ; puis la police revient, me prend, me dit : — Vous êtes mineure ! Vous n'êtes pas dans vos meubles. — Non ! — C'est bon ! Nous allons vous inscrire sur le registre des prostituées et vous mettre dans une maison publique. — Mais je ne veux pas, moi ! — Eh bien ! Retournez chez vous ! — Mais je ne veux pas ! — Alors taisez vous. »

Des préliminaires à la grève ressortent de ce cumul entre le sinistre quotidien et la catastrophe minière. Les revendications sont insignifiantes : il s'agit principalement de laisser le plein contrôle aux employés d'un fonds alimenté par leurs salaires et destiné, en autres, à verser des pensions en cas d'accidents de travail. M. Onésime Macreux rejette tout fermement avec son habituel sarcasme, puis, capricieusement, accepte de faire voter les employés de sa mine, pensant que ce referendum populaire se transformerait en un vote d'approbation en sa faveur et qui écraserait toutes demandes des délégués. Mais il s'est surestimé, les mineurs ont voté pour la reprise de la caisse et le propriétaire persiste, refuse que les ouvriers aient entièrement la libre disposition sur ce fonds car il en détourne habituellement une partie pour subventionner le clergé local, lequel en contrepartie, prêche la résignation muette aux mineurs à leur misérable sort.

Une douce et paisible grève commence et n'inquiète nullement le propriétaire. Il prépare et soigne, depuis son fastueux salon parisien, en compagnie d'un journaliste, son image publique :

« - J'ai remis en place les prétentions des ouvriers. Demain tous les lecteurs de Lorettes-Journal connaîtront leur ingratitude »

- Je vous remercie -

- J'ai dit : "M. de Torgnac, leur sauveur, un homme auquel on devrait élever une statue (…) Un homme qui porte encore les traces des blessures qu'il a reçues en allant porter secours… "

- Diable ! Diable ! Dit M. de Torgnac, c'est un peu exagéré — Comment ! Vous êtes mauvais juge en pareille matière — Oui, mais je n'ai pas été blessé — Vous eussiez pu l'être — Sans doute — Eh bien ! C'est la même chose. J'ai montré toute l'insanité des ouvriers… J'ai montré que leurs grèves ruinaient la France… J'ai dit que les forges et les mines de Carboville perdaient plus d'un million par jour.

- Vous avez eu tort (rétorque un conseiller économique du propriétaire qui n'aime pas l'exagération sur la perte de millions, information fausse et qui exciterait au contraire la frénésie des grévistes)

- Ah ! C'est bien égal au patron ! Pourvu que je tape sur les ouvriers et que j'amuse ses lecteurs, c'est tout ce qu'il lui faut… Eh bien ! Tant mieux. Plus ça flambe, mieux ça vaut (…) Eh ! Parbleu, plus il y a d'accidents, de malheurs, d'inondations, d'incendies, de grèves ; plus la pauvre société a de plaies et de bosses, plus il y a de lignes, plus les reporters gagnent, plus les journaux se vendent, et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, aux bureaux de rédaction de Lorettes-Journal. »

Avec la bénédiction de l'opinion publique, il semble tout à fait approprié qu'un général de l'armée intervienne brièvement pour « maintenir l'ordre » en un sens très extensif, signifiant : « Je lui ai alors demandé ce qu'il entendait par ordre (un meneur s'adressant au général) Il m'a répondu que, pour lui, l'ordre existait tant qu'il ne nous verrait pas et nous entendrait pas ».

On recherche et disperse tout regroupement en lieu clos, on enfonce les portes de maisons, emprisonne arbitrairement les meneurs.

Un affrontement idéologique divise les mineurs, les uns veulent négocier patiemment sans violence, les autres ne veulent communiquer que par la force :

« Ce n'est pas tout ça, citoyens, dit-il, en prenant la place de Pierre Ringard. Vous voyez bien que vous perdez votre temps avec toutes ces réclamations. le citoyen Ringard vient de parler de la loi ; mais, est-ce qu'il y a une loi pour nous ? Que nous soyons en dedans ou au dehors d'elle, c'est toujours la même chose ; nous sommes toujours sûrs d'être condamnés. Est-ce que c'est dans la loi que M. Onésime Macreux ait à sa disposition toute une armée ? Il a dit au ministre : envoyez-moi donc une armée, comme je te dirais : donne-moi une pipe de tabac. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que M. Onésime Macreux n'est pas de ceux qui font les lois ? Il en fera une exprès pour lui, si ça lui convient. Qu'avons nous à faire, sinon à répondre à la force par la force !

- Bravo ! bravo… !

- Ce qu'il faut, c'est l'abolition des compagnies, des actionnaires, des patrons. La terre au laboureur, l'outil à l'ouvrier, la mine au mineur.

- de l'action ! Mais une action sans but n'est que de la folie… C'est l'action de la machine, parce qu'une force étrangère la pousse. Avant d'agir, l'homme doit savoir ce qu'il fera.

- Il a vu le général, il s'est entendu avec lui.

- Traître ! Vendu !…

- Sauvez-vous - voici les soldats ! (…) »

Les arrestations arbitraires enflamment l'impatience des grévistes, un nouveau meneur anarchiste est substitué et tâche de rallier la cause de Jérôme Pichot, ce colosse, ce géant qui représente à lui seul l'âme héroïque de toute la population minière, afin de s'en servir de bras armé, en provoquant malignement son amour-propre : « Torgnac te doit ton fils - Eh bien ! Si tu ne le venges pas, moi je vais te dire : tu es un lâche ! Jérôme, tu affliges tes amis. Ils disent : Jérôme se déshonore (…) »

Il souffle la braise partout où il peut, fait vivre les flammes et laisse s'envoler les cendres en contemplant le spectacle en retrait d'un rire sardonique. le meneur est corrompu à cette fin par le direction : favoriser l'anarchie, le chaos pour justifier de lourdes représailles derrière réduisant au silence toutes revendications.

Les bestialités commises ne sont pas non plus entièrement excusables par cette manipulation. Il y a d'atroces lâchetés de sang et de chasse à l'homme : l'épicier est tué par un groupe de femmes, dont l'une brandit ses yeux crevés comme étendard, M. de Torgnac est encerclé, torturé, humilié, prié de se mettre à genoux… Jérôme Pichot le sauve et éparpille la foule car il ne veut pas : « qu'on dise que le peuple est aussi lâche que lui… »

Mais il ne fallait pas attendre la moindre reconnaissance de ce lâche : Jérôme Pichot sera emprisonné en tant que principal instigateur de cette foule haineuse qu'il a voulu tempéré en vain sans que M. de Torgnac n'évoque son acte héroïque qu'il renie entièrement.

La justice, ce dernier espoir de rétablir la vérité, est tout aussi dénaturée que les autres institutions : tout depuis l'interrogatoire à la cour d'assises est marqué d'une grossière et frappante partialité. Tout se déroule en une exécution brutale, vive et rapide. On déforme les propos à l'interrogatoire, on coupe la parole des accusés… Les avocats à la défense ne plaident que de timides circonstances atténuantes et réfutent la vérité de crainte d'attirer les châtiments du propriétaire et du gouvernement de Napoléon III qu'il représente indirectement.

Tout est perdu, on festoie l'écrasante victoire en portant un toast à l'empereur : « Vive l'empereur ! » tel est le nom du dernier chapitre.

Tout au long du roman se trouve des chapitres entiers consacrés à l'opulent et fastueux train de vie du propriétaire et l'on suit notamment la rébellion de Fanny, la fille adoptée et arrachée à la famille de Jérôme Pichot par M. Onésime Macreux.

Rongée d'inquiétude et de remords à la suite de la catastrophe minière, elle part à la rencontre de sa famille qu'elle n'avait plus vu depuis 10 ans mais son père, Jérôme Pichot, la repousse brutalement comme si elle était porteuse de la peste, lui reproche sa trahison d'une façon toute irrationnelle car elle avait 6 ans lorsqu'elle fut adoptée mais qu'importe, il est écoeuré de la luxueuse vie qu'elle mène.

En errant désespérément en dehors de la mine, sa mère qui la reconnait, pousse un cri, lui tend les bras mais les autres femmes crient vengeance : « Hors d'ici l'infâme ! Chassons-là ! — Elle ose venir ici ! — Ça s'engraisse de notre sueur — Ça se goberge avec ceux qui tuent et emprisonnent nos hommes ! »

Sa mère est obligée, elle aussi, de la renier :

« La Femme Pichot retomba agenouillée avec cet air de profonde résignation dont la misère.

Mais alors les femmes, se grisant de colère, s'enivrant de leurs propres menaces, en proie à l'effrayante obsession que produisent la douleur et l'impuissance de la vengeance contre celui qui l'a produite ; cherchant un bouc émissaire qui trompât leur fureur ; s'inquiétant peu de l'objet de leur haine pour ne songer qu'à l'assouvir ; trouvant dans Fanny le souvenir de la flétrissure que pouvaient imprimer à leurs filles la toute-puissance de M. Onésime Macreux ; voyant en elle, avec leurs sauvages préjugés catholiques sur la morale, une sorte d'emblème, d'image vivante du déshonneur d'une femme de leur plèbe ; y mêlant ce sentiment d'envie qui ferme au fond de tout coeur de femme contre une femme plus jeune, plus belle, mieux vêtue qu'elles ; la regardant comme la complice de M. Macreux dans l'oeuvre implacable dont elles pleuraient en ce moment-là même les victimes ; la considérant par une sorte d'étrange rapprochement hyperbolique, comme une partie de lui-même ; elles ne se contentèrent plus seulement de l'ordre d'expulsion qu'elles avaient formulé tout d'abord, et leurs cris de menace se transformèrent en un hurlement d'implacable vengeance (…) A mort ! A mort ! »

Fanny parvient à se réfugier à temps au château du propriétaire et se fait sermonner, menacer, abandonnée de tous côtés :

« Il rugissait de colère de voir ainsi un moucheron, un petit insecte assez gracieux qu'il aimait comme un petit meuble d'un usage agréable, refuser absolument de remplir les fonctions pour lesquelles il était fait, et fuir, et se dérober à lui sans qu'il pût même avoir la compensation de le briser.

Je t'ai fait élever depuis l'âge de cinq ou six ans, comme une demoiselle, disait ta mère.

Oui, pour faire de moi votre maîtresse.

Précisément. Or, j'ai eu de la patience, j'ai attendu que tu fusses bien formée. Tu as seize ans, et voilà cinq ou six mois seulement que tu commences à remplir le but que je m'étais proposé. Comprends-tu maintenant que tu as un capital à amortir et que six mois ne suffisent pas pour cela ? »

Il l'effraie encore en la menaçant de l'expédier en un « bureau des moeurs » séquestrant les filles perdues.

C'est finalement à l'issue d'une discussion avec une haute courtisane expérimentée que Fanny acceptera son sort : « Moi, je me prostituerais pour le plaisir de me prostituer ! En vérité ! C'est la plus grande sensation d'orgueil qu'une femme puisse goûter ! Mais, triple niais, tu m'adores et tu m'achètes en mettant ta fortune à mes pieds. C'est bien, tu as acheté ton esclavage. Tu te ruine pour être valet. Oh ! Tu me nommes bien : ta maîtresse ! Je le suis comme jamais maître n'a possédé esclave ! Je suis la maîtresse de chacune de tes sensations, de tes idées, de tes volontés ; je tiens ta vie entre mes mains, et, si je le veux, je la jetterai dans l'infamie, je la jetterai dans le déshonneur, je la jetterai dans la mort ! Il m'achète et c'est moi qui le possède ! »

(...)

(Suite en commentaire - dépassement du nombre de caractères)

« Partout la lutte acharnée de l'homme contre la nature a gravé sa sombre empreinte. L'eau est noire. Les maisons sont noires ; et au milieu des noirs visages, on ne voit étinceler que la blancheur des dents et les éclairs des yeux. »

Les fourmis descendent sous terre chaque jour sans un mot, dociles et creusant sans relâche… Ce rude labeur des mineurs est particulièrement périlleux. Chaque catastrophe minière plonge dans la désolation et le deuil la population ouvrière mais n'engendre qu'une outrancière indifférence du propriétaire de la mine ou de ses gestionnaires :

« L'accident du Puits du diable était prévu depuis plus d'un mois, annoncé, constaté par tous les hommes ayant l'habitude de la mine. Eh bien ! Non seulement la compagnie qui l'a provoqué par sa négligence n'a pas reconnu sa responsabilité, mais elle a encore arbitrairement réglé les pensions. »

Tandis que de braves employés creusent en une galerie voisine afin de rejoindre le « Puits du diable » un lieu de la mine frappé par un éboulement provoqué par un coup de grisou et où étaient ensevelis une centaine de miniers, M de Torgnac, directeur de la mine, s'insurge qu'on ait agit sans attendre ses ordres.

Il méprise ce zèle inutile et s'exprime sèchement, ôtant son cigare de la bouche : « mais il faudrait un mois ! (Pour rejoindre les rescapés) Vous n'êtes qu'un rêveur… C'est là un défaut dont vous feriez bien de vous corriger, si vous voulez faire votre chemin »

« Mais vous ne connaissez pas le dévouement des mineurs quand il s'agit de sauver leurs compagnons… »

« Des phrases ! Reprit M de Torgnac en haussant les épaules. Il n'y a rien à faire »

De ce courage outrepassant les ordres et persévérant même lorsque tout semble perdu, le miracle eut lieu et quelques mineurs ont été sauvés. Craignant pour son amour-propre, M de Torgnac s'accapare immédiatement les mérites : « Ah ! Je l'avais bien dit qu'il fallait avoir de l'espoir et tenter l'impossible ! »

Jérôme Pichot, l'un des héros de la catastrophe est reconnu par M. Onésime Macreux, propriétaire de la mine, non car il a contribué aux secours mais car sa fille, Fanny, fut adoptée par lui à l'âge de 6 ans afin d'en faire une maîtresse bien éduquée et serviable bien plus tard à l'âge adulte :

« - Tiens, c'est toi Jérôme Pichot ?

- Oui, répondit Jérôme Pichot, en baissant la tête.

- D'où viens-tu ?

- de chercher mon fils

- Il est au nombre des victimes ?

- Oui, la mine me l'a pris

- Que veux-tu, mon pauvre Pichot, le grisou est traître !

- C'est de sa faute ! Dit Jérôme Pichot, en montrant M. de Torgnac

- Qu'est-ce que tu veux dire ?

- Il a laissé s'amasser la poussière de houille, ça a pris feu.

- Voilà les contes que vous inventez (…) Vous aimez mieux mettre l'accident sur le compte de votre ingénieur que sur celui de votre imprudence. (…) »

Puis le raille de la façon la plus humiliante qui soit, en lui rappelant qu'il possède sa belle et jeune fille :

« - Tu ne demandes pas de nouvelles de ta fille (Fanny) » reprit M. Onésime Macreux en riant.

- Je sais bien qu'il est trop tard, dit Jérôme Pichot, d'une voix concentrée

- Tu es un niais, dit Onésime Macreux en donnant une grande tape de sa large main sur l'épaule de Jérôme Pichot, comme s'il avait voulu faire pénétrer en lui, de vive force, au besoin, ses excellentes raisons.

- Ne parlons pas de ça !

- Je suis sûr que tu es dans la misère, que tu meurs de faim avec tes six enfants, et puis tu aimes bien à lever le coude (…) Est-ce que tu crois que ta fille n'est pas plus heureuse que si elle était restée à travailler ici du matin au soir ? (…) Tu n'as pas envie de voir ta fille ? » (…) Ne voulant la montrer que pour l'écoeurer davantage…

Et concluant, en une hilarité méprisante : « Ces imbéciles, ça se plaint toujours, et si vous voulez faire leur bonheur, ça refuse. »

Et il haussa les épaules, en riant de son grand rire. Jérôme Pichot resta quelques instants immobile, regardant les deux ombres noires de M. de Torgnac et de M. Macreux qui disparaissaient en riant »

Abasourdi par les évènements, Jérôme Pichot s'assomme d'alcool et rentre en lourd ivrogne en son domicile, parle brutalement à voix haute sans se soucier de ses enfants qui sanglotent en l'écoutant :

« Pourquoi pleures-tu ?

Oh ! François !… François ! François ! » (son fils décédé dans la mine)

Et puis, au bout de quelques instants, il ajouta :

Eh bien ! Il est mort, tant mieux !… Au moins il ne souffrira pas comme Pierre, il ne souffrira pas comme nous autres… Est-ce qu'il ne faut pas bien mourir un jour ou l'autre ? Dans notre misère, à nous, depuis la naissance jusqu'à la mort, tout le bénéfice est pour ceux qui meurent. C'est autant de gagné sur la souffrance. »

Aucun éclaircissement n'émane des journaux, traitant des faits sans rechercher les causes du drame. Ils louangeront au contraire la dévotion de l'épouse du propriétaire et de ses amies, qui se sont empressées de s'afficher aux côtés des rescapés à l'hôpital : « Ces femmes dévouées affrontant les mauvais temps pour aller porter des secours aux malheureuses victimes de cet affreux accident (…) Ce ne sont point les femmes de ces mineurs qui donneraient un si généreux exemple, si Mme Macreux, Menèfle et de Nicarète avaient été culbutées au bois par leurs chevaux emportés. »

L'immense mascarade se met en oeuvre, on ne plaint à peine plus les mineurs tant l'on admire le discours du propriétaire tenant à démontrer toute sa bonté magnanime devant une assemblée de mineurs, forgerons et de journalistes, ayant même l'outrecuidance de remettre devant des yeux ébahis, des insignes et médailles à M. de Torgnac, l'exécrable directeur et ingénieur en chef de la mine.

La religion complète parfaitement l'ordre et la soumission : « il faut de la religion pour le peuple » devise du propriétaire.

Au lieu de paroles réconfortantes, les mineurs sont accablés de propos culpabilisants : « il (le prêtre) déclara que ce cataclysme était une punition du ciel, punition de leurs pensées rebelles et impies, punition de leurs fautes, punition de l'oubli de leurs devoirs religieux, un avertissement souverain de la colère du ciel contre eux, prête à se manifester d'une manière plus terrible encore, s'ils ne savaient pas mériter sa clémence »

Et quel navrant retour à la morne et dure réalité : non seulement les pensions attribuées aux rescapés et accidentés de la catastrophe sont dérisoires, les maladies sont amoindries par un médecin corrompu mais il faut encore passer par un épicier obligatoire pour s'alimenter : « Payer plus cher et avoir plus mauvais qu'ailleurs » et pour lequel nombre de petits crédits sont cumulés, les plus endettés étant chassés et humiliés : « Eh bien ! Avez-vous de l'argent, vous ? La malheureuse essuya ses yeux. « Non ? Eh bien ! Rien pour vous. Allons ! Débarrassez le plancher et vivement. » « Mais mes enfants ? Essaya de dire la malheureuse. « Allons ! Pas de tout ça ! Est-ce que nous sommes chargés de nourrir les enfants des soulards ? Ton mari était encore saoul hier ! Décampe, si tu ne veux pas que je t'y aide. »

L'une des clientes s'est laissée abuser par l'épicier pour quelques facilités de crédit mais eut le malheur prévisible de tomber enceinte. L'épicier lui demande impunément, devant ses clients, quand est-ce que cette fille perdue compte se débarrasser de ce gênant être à venir ? L'intéressée s'emporte, aucune autre cliente ne prend sa défense de crainte de se voir refuser à son tour des crédits ou rabais et voici comment se poursuit le drame :

« Il me met enceinte. Non seulement il m'abandonne, mais il m'insulte. Oh ! alors je lui dis toutes ses vérités. Il veut m'assommer. Je prends un litre d'eau-de-vie pour me défendre. Il m'accuse de l'avoir volé. Il n'ose pas cependant me poursuivre comme voleuse. Il y a un moyen bien simple. Je viens à Lyon (Car l'épicier l'avait obligé à s'y rendre : « Va à Lyon. Il y a là des maisons qui prennent des jeunes filles pour pensionnaires avec certificat de la police ») Il me fait arrêter. Qu'ai-je fait ? — Vous êtes enceinte ? Oui. — Avez-vous des moyens d'existence ? —Non. — C'est bien ! En prison. — C'est donc un crime de ne pas avoir des rentes ? — Allons ! assez discuté ! On me met en prison ; on m'y fait rester huit jours ; puis la police revient, me prend, me dit : — Vous êtes mineure ! Vous n'êtes pas dans vos meubles. — Non ! — C'est bon ! Nous allons vous inscrire sur le registre des prostituées et vous mettre dans une maison publique. — Mais je ne veux pas, moi ! — Eh bien ! Retournez chez vous ! — Mais je ne veux pas ! — Alors taisez vous. »

Des préliminaires à la grève ressortent de ce cumul entre le sinistre quotidien et la catastrophe minière. Les revendications sont insignifiantes : il s'agit principalement de laisser le plein contrôle aux employés d'un fonds alimenté par leurs salaires et destiné, en autres, à verser des pensions en cas d'accidents de travail. M. Onésime Macreux rejette tout fermement avec son habituel sarcasme, puis, capricieusement, accepte de faire voter les employés de sa mine, pensant que ce referendum populaire se transformerait en un vote d'approbation en sa faveur et qui écraserait toutes demandes des délégués. Mais il s'est surestimé, les mineurs ont voté pour la reprise de la caisse et le propriétaire persiste, refuse que les ouvriers aient entièrement la libre disposition sur ce fonds car il en détourne habituellement une partie pour subventionner le clergé local, lequel en contrepartie, prêche la résignation muette aux mineurs à leur misérable sort.

Une douce et paisible grève commence et n'inquiète nullement le propriétaire. Il prépare et soigne, depuis son fastueux salon parisien, en compagnie d'un journaliste, son image publique :

« - J'ai remis en place les prétentions des ouvriers. Demain tous les lecteurs de Lorettes-Journal connaîtront leur ingratitude »

- Je vous remercie -

- J'ai dit : "M. de Torgnac, leur sauveur, un homme auquel on devrait élever une statue (…) Un homme qui porte encore les traces des blessures qu'il a reçues en allant porter secours… "

- Diable ! Diable ! Dit M. de Torgnac, c'est un peu exagéré — Comment ! Vous êtes mauvais juge en pareille matière — Oui, mais je n'ai pas été blessé — Vous eussiez pu l'être — Sans doute — Eh bien ! C'est la même chose. J'ai montré toute l'insanité des ouvriers… J'ai montré que leurs grèves ruinaient la France… J'ai dit que les forges et les mines de Carboville perdaient plus d'un million par jour.

- Vous avez eu tort (rétorque un conseiller économique du propriétaire qui n'aime pas l'exagération sur la perte de millions, information fausse et qui exciterait au contraire la frénésie des grévistes)

- Ah ! C'est bien égal au patron ! Pourvu que je tape sur les ouvriers et que j'amuse ses lecteurs, c'est tout ce qu'il lui faut… Eh bien ! Tant mieux. Plus ça flambe, mieux ça vaut (…) Eh ! Parbleu, plus il y a d'accidents, de malheurs, d'inondations, d'incendies, de grèves ; plus la pauvre société a de plaies et de bosses, plus il y a de lignes, plus les reporters gagnent, plus les journaux se vendent, et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, aux bureaux de rédaction de Lorettes-Journal. »

Avec la bénédiction de l'opinion publique, il semble tout à fait approprié qu'un général de l'armée intervienne brièvement pour « maintenir l'ordre » en un sens très extensif, signifiant : « Je lui ai alors demandé ce qu'il entendait par ordre (un meneur s'adressant au général) Il m'a répondu que, pour lui, l'ordre existait tant qu'il ne nous verrait pas et nous entendrait pas ».

On recherche et disperse tout regroupement en lieu clos, on enfonce les portes de maisons, emprisonne arbitrairement les meneurs.

Un affrontement idéologique divise les mineurs, les uns veulent négocier patiemment sans violence, les autres ne veulent communiquer que par la force :

« Ce n'est pas tout ça, citoyens, dit-il, en prenant la place de Pierre Ringard. Vous voyez bien que vous perdez votre temps avec toutes ces réclamations. le citoyen Ringard vient de parler de la loi ; mais, est-ce qu'il y a une loi pour nous ? Que nous soyons en dedans ou au dehors d'elle, c'est toujours la même chose ; nous sommes toujours sûrs d'être condamnés. Est-ce que c'est dans la loi que M. Onésime Macreux ait à sa disposition toute une armée ? Il a dit au ministre : envoyez-moi donc une armée, comme je te dirais : donne-moi une pipe de tabac. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que M. Onésime Macreux n'est pas de ceux qui font les lois ? Il en fera une exprès pour lui, si ça lui convient. Qu'avons nous à faire, sinon à répondre à la force par la force !

- Bravo ! bravo… !

- Ce qu'il faut, c'est l'abolition des compagnies, des actionnaires, des patrons. La terre au laboureur, l'outil à l'ouvrier, la mine au mineur.

- de l'action ! Mais une action sans but n'est que de la folie… C'est l'action de la machine, parce qu'une force étrangère la pousse. Avant d'agir, l'homme doit savoir ce qu'il fera.

- Il a vu le général, il s'est entendu avec lui.

- Traître ! Vendu !…

- Sauvez-vous - voici les soldats ! (…) »

Les arrestations arbitraires enflamment l'impatience des grévistes, un nouveau meneur anarchiste est substitué et tâche de rallier la cause de Jérôme Pichot, ce colosse, ce géant qui représente à lui seul l'âme héroïque de toute la population minière, afin de s'en servir de bras armé, en provoquant malignement son amour-propre : « Torgnac te doit ton fils - Eh bien ! Si tu ne le venges pas, moi je vais te dire : tu es un lâche ! Jérôme, tu affliges tes amis. Ils disent : Jérôme se déshonore (…) »

Il souffle la braise partout où il peut, fait vivre les flammes et laisse s'envoler les cendres en contemplant le spectacle en retrait d'un rire sardonique. le meneur est corrompu à cette fin par le direction : favoriser l'anarchie, le chaos pour justifier de lourdes représailles derrière réduisant au silence toutes revendications.

Les bestialités commises ne sont pas non plus entièrement excusables par cette manipulation. Il y a d'atroces lâchetés de sang et de chasse à l'homme : l'épicier est tué par un groupe de femmes, dont l'une brandit ses yeux crevés comme étendard, M. de Torgnac est encerclé, torturé, humilié, prié de se mettre à genoux… Jérôme Pichot le sauve et éparpille la foule car il ne veut pas : « qu'on dise que le peuple est aussi lâche que lui… »

Mais il ne fallait pas attendre la moindre reconnaissance de ce lâche : Jérôme Pichot sera emprisonné en tant que principal instigateur de cette foule haineuse qu'il a voulu tempéré en vain sans que M. de Torgnac n'évoque son acte héroïque qu'il renie entièrement.

La justice, ce dernier espoir de rétablir la vérité, est tout aussi dénaturée que les autres institutions : tout depuis l'interrogatoire à la cour d'assises est marqué d'une grossière et frappante partialité. Tout se déroule en une exécution brutale, vive et rapide. On déforme les propos à l'interrogatoire, on coupe la parole des accusés… Les avocats à la défense ne plaident que de timides circonstances atténuantes et réfutent la vérité de crainte d'attirer les châtiments du propriétaire et du gouvernement de Napoléon III qu'il représente indirectement.

Tout est perdu, on festoie l'écrasante victoire en portant un toast à l'empereur : « Vive l'empereur ! » tel est le nom du dernier chapitre.

Tout au long du roman se trouve des chapitres entiers consacrés à l'opulent et fastueux train de vie du propriétaire et l'on suit notamment la rébellion de Fanny, la fille adoptée et arrachée à la famille de Jérôme Pichot par M. Onésime Macreux.

Rongée d'inquiétude et de remords à la suite de la catastrophe minière, elle part à la rencontre de sa famille qu'elle n'avait plus vu depuis 10 ans mais son père, Jérôme Pichot, la repousse brutalement comme si elle était porteuse de la peste, lui reproche sa trahison d'une façon toute irrationnelle car elle avait 6 ans lorsqu'elle fut adoptée mais qu'importe, il est écoeuré de la luxueuse vie qu'elle mène.