Philippe Sollers/5

10 notes

Résumé :

Une résolution : allez à l'Esprit. Un horizon : le paradis du Verbe. Pour nous en rapprocher, quatre cavaliers : Rimbaud, Nietzsche, Hölderlin, Heidegger. Derrière eux, une troupe de quelques initiés : Parménide, Jésus, Tchouang Tseu, Angélus Silésius, Lautréamont… Loin d'annoncer l'apocalypse, cet audacieux cortège nous ouvre la voie d'un sacré au-delà des autels et des génuflexions, un sacré qui tient au mystère de la parole quand elle se fait poétique, quand... >Voir plus

étiquettes

Ajouter des étiquettes

Que lire après Illuminations : A travers les textes sacrésVoir plus

Citations et extraits (30)

Voir plus

Ajouter une citation

Marguerite Porète est brûlée . Maître Eckhart, l’un des plus grands mystiques du Moyen Âge, est frappé d’anathème. Pour ignorance ? Pas du tout.

Né vers 1260 à Hochheim près de Gotha, en Thuringe, Eckhart entre, en 1275, comme novice au couvent dominicain d’Erfurt . Après des études brillantes consacrées à l’étude des constitutions de l’Ordre (deux ans), puis à la philosophie (cinq ans), enfin à la théologie (trois ans), Eckhart approfondit à Cologne, au Studium Generale fondé par Albert le Grand en 1248 et réservé à l’élite de son ordre, sa science des Écritures et de la théologie. Vers 1293 il rejoint Paris, alors capitale de la théologie mondiale . Et pendant les années qui suivent il ne cesse d’étudier, et de monter, d’une université à un titre, l’échelle de la connaissance théologique et de la hiérarchie. Il commente la Bible, et enseigne. Mais dès 1325 des doutes sont émis quant à son orthodoxie et sa façon de prêcher . En 1326, deux dominicains de Cologne, Hermann de Summo (à Cologne) et Guillaume de Nidecke (en Alsace) l’accusent devant l’Inquisition. Le 24 janvier 1327, Eckhart est interrogé par le chapitre de la cathédrale de Cologne. Il s’indigne, en appelle au pape Jean XXII et souligne le caractère non fondé de son procès.

Une folie ? Un scandale ? Une première, en tout cas, dirigée contre un dominicain, maître en théologie de l’université de Paris. Mais pourquoi s’en étonner ? Ses propos attirent les foules , et à la même époque débutent des actions contre les Franciscains dits « spirituels », adeptes de la pauvreté du Christ et des apôtres.

Condamné, Maître Eckhart s’est plié avec une désinvolture toute chinoise à l’autorité papale et, depuis cet épisode judiciaire, on n’a plus eu la moindre indication sur ses faits et gestes : Maître Eckhart disparaît tout simplement. Comme Lao-tseu, remarque Paul Petit, son traducteur, dans la note à son admirable version des Sermons et Traités, datée de 1942 à Fresnes . C’est d’ailleurs là que Paul Petit est fusillé par les nazis — preuve dramatique du conflit violent entre la plus haute dimension de l’allemand et sa chute dans la vocifération bestiale.

Le 27 mars 1329, quatre ans après avoir canonisé Thomas d’Aquin, Jean XXII condamne comme hérétiques dix-sept propositions extraites des oeuvres de Maître Eckhart et en réfute onze autres, les jugeant « parfaitement malsonnantes, très téméraires et suspectes d’hérésie » . Eckhart était déjà mort à cette date, sans qu’on connaisse, trait ultime, le lieu de sa sépulture. La messe est dite, dans les siècles des siècles.

Mais qu’est-ce qui pouvait être interprété comme hérétique chez Maître Eckhart ? Quelle illumination ? Certainement — il s’agit là d’une percée dans l’histoire de la métaphysique occidentale —, sa révélation du néant . Pour Maître Eckhart, la mort n’est rien d’autre que l’abandon de tout poids [

« Il faut que tout soit perdu. Il faut que l’existence de l’âme soit établie sur un libre rien. »

Une doctrine illuminante du libre rien ? À l’évidence, elle ne pouvait que déchaîner l’hostilité ; les tenants du « servile quelque chose » veillent à son règne et se reproduisent indéfiniment dans le temps.

Maître Eckhart prêchait pour prêcher, parlait pour parler. Car « parler pour parler, telle est la formule de la délivrance », comme le dit Novalis [87]. Il avait certes des auditeurs et des auditrices, dans les couvents de son temps, mais enfin, comme il l’a dit lui-même, il aurait pu tout aussi bien s’adresser à l’arbre qui se trouvait là .

Le genre d’inspiration que nous abordons n’interdit pas de parler aux oiseaux ou aux poissons ; François d’Assise, le franciscain majeur, l’a prouvé qui faisait rebondir son discours sur les animaux — merveilleuse façon de pointer la surdité humaine . Les pires sourds sont bien entendu ceux qui ne veulent pas entendre. Un récitatif en boucle des sermons de Maître Eckhart ne les toucherait pas : ils mettraient assurément toute leur volonté à ne pas les comprendre. Quoi qu’il en soit, à l’époque où Dieu était encore vivant, ce qu’à Dieu ne plaise, il y avait déjà beaucoup à dire sur la façon dont on pouvait s’en passer.

« Nous prions Dieu d’être libérés de Dieu. »

Selon Maître Eckhart,

« il est plus nécessaire de perdre Dieu que de perdre la créature ».

Perdre la créature est important, afin de se détacher du terrestre en tant que passage. Toutefois, si l’homme est détaché de la création, mais attaché au Dieu de la création, il se tiendra toujours dans l’errance, autant dire, selon une fausse étymologie, dans l’erreur. Il ne pourra jamais atteindre l’Innommable (titre d’un roman du très eckhartien Samuel Beckett) :

« Le plus grand honneur que l’âme puisse faire à Dieu, c’est de l’abandonner à lui-même et de s’affranchir de lui. »

Quel temps gagné ou plutôt quelle économie de temps perdu si l’on avait suivi Eckhart dans ses avancées fondamentales !

« C’est d’ailleurs l’unique dessein de Dieu que l’âme perde son Dieu, car aussi longtemps qu’elle a un Dieu, qu’elle connaît Dieu, qu’elle sait quelque chose de Dieu, elle est séparée de Dieu. Ceci est le seul but de Dieu : s’anéantir dans l’âme afin que l’âme aussi se perde. (...) C’est le plus grand honneur que l’âme puisse faire à Dieu qu’elle l’abandonne à Lui-même et se tienne enfin vide de Lui... »

Inutile d’insister, ces propos sont inacceptables, intolérables, provocateurs.

Inacceptable aussi cette prière d’Eckhart :

« Je prie Dieu qu’il me rende quitte de Dieu [92]. Car l’être qui n’est pas est au-delà de Dieu, au delà de toute différence : là, j’étais seulement moi-même, là je me voulais moi-même et me regardais moi-même comme celui qui a fait cet homme ! Ainsi suis-je donc la cause de moi-même, selon mon être éternel et selon mon être temporel. Ce n’est que pour cela que je suis né. Selon mon mode de naissance éternel, je ne peux jamais non plus mourir : en vertu de mon mode de naissance éternelle, j’ai été de toute éternité et je suis et demeurerai éternellement ! Ce n’est que ce que je suis en tant qu’être temporel qui mourra et deviendra néant, car cela appartient au jour, c’est pourquoi cela doit, comme le temps, disparaître. Dans ma naissance, toutes choses sont co-nées : j’étais en même temps ma propre cause et cause de toutes choses. Et le voulus-je : ni moi ni toutes choses ne seraient. Mais si je n’étais pas, Dieu ne serait pas non plus. Que l’on comprenne : ceci n’est pas nécessaire. »

Le sermon de Maître Eckhart, De la pauvreté en esprit , commente ce passage tiré de l’Évangile selon saint Matthieu :

« Bienheureux les pauvres d’esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. »

Révolutionnaire s’il en fut, Maître Eckhart vise la pauvreté en esprit, aussi loin de la bêtise que Dieu du Diable, comme « sublimité essentielle ». Je ne conseillerai à personne de déclamer ces textes dans un conseil d’administration, une salle de rédaction de journal, une réunion de publicitaires ou pendant la diffusion d’une émission télévisée. À Wall Street, ou à Francfort, dans n’importe quelle place boursière, ces propos produiraient un effet désastreux, et la commande immédiate d’une camisole de force. Il en irait de même à Saint-Pierre de Rome ou à Notre-Dame de Paris (je souligne)

À la première pauvreté — la pauvreté en esprit — succède la privation de tout savoir. Si l’« orant » sait qu’il prie, il se place en dehors de la prière. On pourrait même dire qu’il n’est pas important de savoir ce qu’est la prière, ni l’unité. L’essentiel est d’en avoir l’expérience sans en retenir l’expérience en tant que telle. L’homme intériorisé ne jette aucun regard sur lui-même ; se réjouir de ses progrès ou s’attrister de ses défaites n’a aucun sens. Sur quoi repose donc « la béatitude des pauvres en esprit » ? L’amour ? La connaissance ? Celles-ci doivent être dépassées, mises en sommeil dans un état qui s’apparente à une « demi-mort » . La pauvreté en esprit dépasse ces puissances, elle repose dans le « Fond secret » qui ne « connaît pas et n’aime pas » . Ainsi l’homme n’a pas à savoir que Dieu le meut ; il n’a pas à connaître les opérations divines : l’homme pauvre ne veut rien, ne sait rien ; il ne se remémore pas le contenu de sa connaissance ; il n’a pas à éprouver la ferveur de son amour, il lui faut encore ne rien avoir.

Ne rien avoir correspond d’ailleurs au troisième degré de la pauvreté. Celui-ci dépasse l’abandon des biens matériels. Vivre dans le dénuement n’est pas encore être pauvre ; l’homme doit se dépouiller des oeuvres extérieures ou intérieures, afin de devenir le site où Dieu prend séjour.

« Il n’y a vraiment pauvreté en esprit que lorsque l’âme est à ce point dépouillée de Dieu et de toutes ses oeuvres que Dieu, s’il voulait opérer dans l’âme, devrait être Lui-même le Lieu de son opération... Car Dieu opère en lui-même le Lieu de son opération. »

Le grand paradoxe de Maître Eckhart tient à ce qu’il reste l’un des rares Occidentaux à avoir cru en Dieu, vraiment, ce qui l’a amené jusqu’à nous dans un profond silence. Exemple :

« Le Père ne cesse de s’efforcer et de faire tout ce qu’il peut pour que nous naissions dans le Fils et devenions la même chose que le Fils. Le Père engendre son Fils et puise en cela une si grande paix et une si grande joie qu’il y consomme toute sa nature. Tout ce qui est en lui de quelque manière, cela le pousse à cette naissance : il y est poussé par le fond de sa nature. Et par toute son essence, dans toute la divinité de Dieu. il ne reste rien qui ne le pousse à engendrer... Pour cela, il faut que nous nous tenions comme Dieu, pur et vide de toutes images, et de toutes formes, comme Dieu en est libre Lui-même. »

Vous voyez qu’il est question d’atteindre la plus grande liberté possible. Illumination redoutable pour toute force qui voudrait vous encombrer d’images ou plus exactement qui vous ferait prendre des images pour la réalité.

Maître Eckhart suit de près le processus trinitaire, par lequel l’e

Né vers 1260 à Hochheim près de Gotha, en Thuringe, Eckhart entre, en 1275, comme novice au couvent dominicain d’Erfurt . Après des études brillantes consacrées à l’étude des constitutions de l’Ordre (deux ans), puis à la philosophie (cinq ans), enfin à la théologie (trois ans), Eckhart approfondit à Cologne, au Studium Generale fondé par Albert le Grand en 1248 et réservé à l’élite de son ordre, sa science des Écritures et de la théologie. Vers 1293 il rejoint Paris, alors capitale de la théologie mondiale . Et pendant les années qui suivent il ne cesse d’étudier, et de monter, d’une université à un titre, l’échelle de la connaissance théologique et de la hiérarchie. Il commente la Bible, et enseigne. Mais dès 1325 des doutes sont émis quant à son orthodoxie et sa façon de prêcher . En 1326, deux dominicains de Cologne, Hermann de Summo (à Cologne) et Guillaume de Nidecke (en Alsace) l’accusent devant l’Inquisition. Le 24 janvier 1327, Eckhart est interrogé par le chapitre de la cathédrale de Cologne. Il s’indigne, en appelle au pape Jean XXII et souligne le caractère non fondé de son procès.

Une folie ? Un scandale ? Une première, en tout cas, dirigée contre un dominicain, maître en théologie de l’université de Paris. Mais pourquoi s’en étonner ? Ses propos attirent les foules , et à la même époque débutent des actions contre les Franciscains dits « spirituels », adeptes de la pauvreté du Christ et des apôtres.

Condamné, Maître Eckhart s’est plié avec une désinvolture toute chinoise à l’autorité papale et, depuis cet épisode judiciaire, on n’a plus eu la moindre indication sur ses faits et gestes : Maître Eckhart disparaît tout simplement. Comme Lao-tseu, remarque Paul Petit, son traducteur, dans la note à son admirable version des Sermons et Traités, datée de 1942 à Fresnes . C’est d’ailleurs là que Paul Petit est fusillé par les nazis — preuve dramatique du conflit violent entre la plus haute dimension de l’allemand et sa chute dans la vocifération bestiale.

Le 27 mars 1329, quatre ans après avoir canonisé Thomas d’Aquin, Jean XXII condamne comme hérétiques dix-sept propositions extraites des oeuvres de Maître Eckhart et en réfute onze autres, les jugeant « parfaitement malsonnantes, très téméraires et suspectes d’hérésie » . Eckhart était déjà mort à cette date, sans qu’on connaisse, trait ultime, le lieu de sa sépulture. La messe est dite, dans les siècles des siècles.

Mais qu’est-ce qui pouvait être interprété comme hérétique chez Maître Eckhart ? Quelle illumination ? Certainement — il s’agit là d’une percée dans l’histoire de la métaphysique occidentale —, sa révélation du néant . Pour Maître Eckhart, la mort n’est rien d’autre que l’abandon de tout poids [

« Il faut que tout soit perdu. Il faut que l’existence de l’âme soit établie sur un libre rien. »

Une doctrine illuminante du libre rien ? À l’évidence, elle ne pouvait que déchaîner l’hostilité ; les tenants du « servile quelque chose » veillent à son règne et se reproduisent indéfiniment dans le temps.

Maître Eckhart prêchait pour prêcher, parlait pour parler. Car « parler pour parler, telle est la formule de la délivrance », comme le dit Novalis [87]. Il avait certes des auditeurs et des auditrices, dans les couvents de son temps, mais enfin, comme il l’a dit lui-même, il aurait pu tout aussi bien s’adresser à l’arbre qui se trouvait là .

Le genre d’inspiration que nous abordons n’interdit pas de parler aux oiseaux ou aux poissons ; François d’Assise, le franciscain majeur, l’a prouvé qui faisait rebondir son discours sur les animaux — merveilleuse façon de pointer la surdité humaine . Les pires sourds sont bien entendu ceux qui ne veulent pas entendre. Un récitatif en boucle des sermons de Maître Eckhart ne les toucherait pas : ils mettraient assurément toute leur volonté à ne pas les comprendre. Quoi qu’il en soit, à l’époque où Dieu était encore vivant, ce qu’à Dieu ne plaise, il y avait déjà beaucoup à dire sur la façon dont on pouvait s’en passer.

« Nous prions Dieu d’être libérés de Dieu. »

Selon Maître Eckhart,

« il est plus nécessaire de perdre Dieu que de perdre la créature ».

Perdre la créature est important, afin de se détacher du terrestre en tant que passage. Toutefois, si l’homme est détaché de la création, mais attaché au Dieu de la création, il se tiendra toujours dans l’errance, autant dire, selon une fausse étymologie, dans l’erreur. Il ne pourra jamais atteindre l’Innommable (titre d’un roman du très eckhartien Samuel Beckett) :

« Le plus grand honneur que l’âme puisse faire à Dieu, c’est de l’abandonner à lui-même et de s’affranchir de lui. »

Quel temps gagné ou plutôt quelle économie de temps perdu si l’on avait suivi Eckhart dans ses avancées fondamentales !

« C’est d’ailleurs l’unique dessein de Dieu que l’âme perde son Dieu, car aussi longtemps qu’elle a un Dieu, qu’elle connaît Dieu, qu’elle sait quelque chose de Dieu, elle est séparée de Dieu. Ceci est le seul but de Dieu : s’anéantir dans l’âme afin que l’âme aussi se perde. (...) C’est le plus grand honneur que l’âme puisse faire à Dieu qu’elle l’abandonne à Lui-même et se tienne enfin vide de Lui... »

Inutile d’insister, ces propos sont inacceptables, intolérables, provocateurs.

Inacceptable aussi cette prière d’Eckhart :

« Je prie Dieu qu’il me rende quitte de Dieu [92]. Car l’être qui n’est pas est au-delà de Dieu, au delà de toute différence : là, j’étais seulement moi-même, là je me voulais moi-même et me regardais moi-même comme celui qui a fait cet homme ! Ainsi suis-je donc la cause de moi-même, selon mon être éternel et selon mon être temporel. Ce n’est que pour cela que je suis né. Selon mon mode de naissance éternel, je ne peux jamais non plus mourir : en vertu de mon mode de naissance éternelle, j’ai été de toute éternité et je suis et demeurerai éternellement ! Ce n’est que ce que je suis en tant qu’être temporel qui mourra et deviendra néant, car cela appartient au jour, c’est pourquoi cela doit, comme le temps, disparaître. Dans ma naissance, toutes choses sont co-nées : j’étais en même temps ma propre cause et cause de toutes choses. Et le voulus-je : ni moi ni toutes choses ne seraient. Mais si je n’étais pas, Dieu ne serait pas non plus. Que l’on comprenne : ceci n’est pas nécessaire. »

Le sermon de Maître Eckhart, De la pauvreté en esprit , commente ce passage tiré de l’Évangile selon saint Matthieu :

« Bienheureux les pauvres d’esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. »

Révolutionnaire s’il en fut, Maître Eckhart vise la pauvreté en esprit, aussi loin de la bêtise que Dieu du Diable, comme « sublimité essentielle ». Je ne conseillerai à personne de déclamer ces textes dans un conseil d’administration, une salle de rédaction de journal, une réunion de publicitaires ou pendant la diffusion d’une émission télévisée. À Wall Street, ou à Francfort, dans n’importe quelle place boursière, ces propos produiraient un effet désastreux, et la commande immédiate d’une camisole de force. Il en irait de même à Saint-Pierre de Rome ou à Notre-Dame de Paris (je souligne)

À la première pauvreté — la pauvreté en esprit — succède la privation de tout savoir. Si l’« orant » sait qu’il prie, il se place en dehors de la prière. On pourrait même dire qu’il n’est pas important de savoir ce qu’est la prière, ni l’unité. L’essentiel est d’en avoir l’expérience sans en retenir l’expérience en tant que telle. L’homme intériorisé ne jette aucun regard sur lui-même ; se réjouir de ses progrès ou s’attrister de ses défaites n’a aucun sens. Sur quoi repose donc « la béatitude des pauvres en esprit » ? L’amour ? La connaissance ? Celles-ci doivent être dépassées, mises en sommeil dans un état qui s’apparente à une « demi-mort » . La pauvreté en esprit dépasse ces puissances, elle repose dans le « Fond secret » qui ne « connaît pas et n’aime pas » . Ainsi l’homme n’a pas à savoir que Dieu le meut ; il n’a pas à connaître les opérations divines : l’homme pauvre ne veut rien, ne sait rien ; il ne se remémore pas le contenu de sa connaissance ; il n’a pas à éprouver la ferveur de son amour, il lui faut encore ne rien avoir.

Ne rien avoir correspond d’ailleurs au troisième degré de la pauvreté. Celui-ci dépasse l’abandon des biens matériels. Vivre dans le dénuement n’est pas encore être pauvre ; l’homme doit se dépouiller des oeuvres extérieures ou intérieures, afin de devenir le site où Dieu prend séjour.

« Il n’y a vraiment pauvreté en esprit que lorsque l’âme est à ce point dépouillée de Dieu et de toutes ses oeuvres que Dieu, s’il voulait opérer dans l’âme, devrait être Lui-même le Lieu de son opération... Car Dieu opère en lui-même le Lieu de son opération. »

Le grand paradoxe de Maître Eckhart tient à ce qu’il reste l’un des rares Occidentaux à avoir cru en Dieu, vraiment, ce qui l’a amené jusqu’à nous dans un profond silence. Exemple :

« Le Père ne cesse de s’efforcer et de faire tout ce qu’il peut pour que nous naissions dans le Fils et devenions la même chose que le Fils. Le Père engendre son Fils et puise en cela une si grande paix et une si grande joie qu’il y consomme toute sa nature. Tout ce qui est en lui de quelque manière, cela le pousse à cette naissance : il y est poussé par le fond de sa nature. Et par toute son essence, dans toute la divinité de Dieu. il ne reste rien qui ne le pousse à engendrer... Pour cela, il faut que nous nous tenions comme Dieu, pur et vide de toutes images, et de toutes formes, comme Dieu en est libre Lui-même. »

Vous voyez qu’il est question d’atteindre la plus grande liberté possible. Illumination redoutable pour toute force qui voudrait vous encombrer d’images ou plus exactement qui vous ferait prendre des images pour la réalité.

Maître Eckhart suit de près le processus trinitaire, par lequel l’e

Mais enfin pourquoi la musique fonde-t-elle incessamment toute illumination ? Musique veut dire aussi bien un certain silence. De ce silence jaillit une force que recèlent les mots que nous employons le plus souvent sans les entendre. Le pélerin chérubinique d’Angelus Silesius nous prévient :

Un coeur calme en son fond, calme devant Dieu

comme celui-ci le veut,

Dieu le touche volontiers, car ce coeur est Son luth.

On retrouve justement le mot « luth » dans l’un des plus beaux airs d’Henry Purcell composé en 1694 pour l’anniversaire de la reine Marie :

Strike the viol, touch the luth

Wake the harp, inspire the flute :

Sing your Patroness’s praise,

Sing in cheerful and harmonious lays.

Prenons à présent l’exemple d’un des plus grand héros du XXe siècle, qui, à lui seul, a fait une percée illuminante dans l’organisation de l’oubli : Alfred Deller, né à Margate le 31 mai 1912, mort, à l’âge de soixante-sept ans, à Bologne le 16 juillet 1979. Avec lui, le fait que la musique soit au coeur du texte, dans son rythme, et sa modulation, devient bouleversant d’évidence. René Jacobs raconte :

Sa compréhension du texte constituait d’emblée une large partie de son travail. Je me souviens comment, rien qu’en lisant le texte d’un air, il arrivait à le rendre très expressif. Avec lui chaque parole, chaque mot, chaque syllabe était intelligible.

D’Alfred Deller, Gustav Leonhardt dit :

C’était un homme très gai qui n’aimait pas travailler. Pas une fois, en dehors d’une improvisation, basée uniquement sur le tempo, je ne l’ai entendu vocaliser. Il passait son temps à lire. Il ne cherchait d’ailleurs pas à émouvoir l’auditoire par sa voix, mais par les textes qu’il interprétait. Depuis, je n’ai jamais entendu un chanteur exprimer si clairement le sens des mots. Deller n’était pas seulement un grand chanteur, mais un artiste extraordinaire de naturel.

Le génie qui consiste coupler, mêler, faire résonner et s’arc-bouter l’une sur l’autre musique et parole ne tombe pas du ciel à l’improviste en Angleterre au temps de Shakespeare ; il ne tombe pas non plus par hasard, beaucoup plus tard, de façon fulgurante, à travers la voix d’Alfred Deller, au moment de la plus grande catastrophe humaine — en pleine seconde guerre mondiale.

Le témoignage qui nous importe à ce sujet est celui du compositeur Michael Tippett [1] qui entend, pour la première fois en 1943, dans la cathédrale de Canterbury, Alfred Deller entonner les premières mesures de Music for a while d’un musicien alors à peu près inconnu, Henry Purcell. Tippett ressent le choc décisif suivant :

A ce moment, j’ai eu l’impression que les siècles remontaient leur cours.

Music for a while shall all your cares beguile :

Wond’ring how your pains were eas’d,

And disdaining to be pleas’d,

Till Alecto free the dead from their eternal bands,

Till the snakes drop from her head,

And the whip from out her hands.

Music for a while shall all your cares beguile.

La musique, un instant, allégera votre détresse...

Dans le nom de Purcell, entendons bien le mot « cell » — cellule ; et dans le nom de Deller entendons aussi le mot air.

Sans l’apparition géniale de Deller, l’existence de la voix de contre-ténor, mais aussi celle de son répertoire qui va de Guillaume de Machaut à Jean-Sébastien Bach, dont tout le XIXe siècle avait programmé la destruction rageuse, accomplissant ainsi une violente vengeance contre la féérie, n’aurait jamais dû revenir : si tel avait été le cas, elle aurait emporté avec elle une liberté radicale. Non pas une anomalie, mais la vibration en surplus, triomphant de la négation dont elle a été l’objet.

Prenons la représentation toute simple de la virilité avec son haut fléché — en haut à droite —, considérons cette flèche et appelons-la, au grand scandale de la représentation dix-neuviémiste et des ravages ultérieurs, toujours en cours, Alfred Deller. Quoi qu’en pense férocement la sexinite, avec et par cette voix, nous assistons à une trouée dans le temps du marasme sexuel. Ce que l’on retrouve magnifié dans les Sonnets de Shakespeare :

JPEG - 7.6 ko

Sonnets, édition de 1609.

S’il n’est airain, ni pierre, ni terre, ni mer sans bornes

Sur qui la triste loi de la mort n’ait d’empire,

Contre cette fureur comment pourra plaider

La beauté dont la force est celle d’une fleur ?

Ah ! comment donc l’haleine embaumée de l’été

Soutiendra-t-elle le siège et les assauts des jours

Quand il n’est roc inexpugnable qui soit si ferme,

Portail d’acier si dur, que le Temps ne les ruine ?

L’effrayante pensée ! Las ! Où cacher au temps

Son joyau le plus beau pour qu’il ne le reprenne

En son coffret ? Qui peut retenir son pied leste ?

Ou qui peut l’empêcher de piller la beauté ?

Personne, hélas ! à moins qu’un miracle prévale

Et qu’en cette encre noire mon amour brille encore.

Deller passait son temps à lire de la poésie, il indiquait un tempo et la musique surgissait « for a while », « pour un instant », en passant, brillant de ne faire que passer.

Il faut rappeler aussitôt que les pièces de Shakespeare, l’accent qui les rend inimitables, c’est ce qu’il faut bien appeler la qualité de leurs interludes. Shakespeare n’est jamais plus shakespearien que dans l’intervalle de l’action, que dans la veille et la halte, le balancement nocturne entre les journées fertiles, cette hésitation et ce murmure rêveur qu’exhalent ses héros au moment d’accalmie, quand leur destin leur laisse le temps de questionner l’autre en eux. Roméo et Juliette se rythme ainsi de temps morts et de pauses, où l’angoisse et la volupté s’expriment rêveusement, tandis que dans l’ombre se resserrent les rouages de la machine infernale.

« J’ai peur, et bien trop tôt, soupire Roméo. Je pressens avec angoisse des évènements, encore suspendus aux astres, qui des plaisirs de cette nuit feront naître amèrement un rendez-vous de larmes. » Il n’est par ailleurs pas de théâtre plus entrecoupé de nocturnes que celui de Shakespeare. C’est que la nuit est attente, avant les devoirs que le jour désigne, avant les actions qu’il impose. « Bonne nuit, bonne nuit », se disent les amants de Vérone avant l’aurore. L’ouverture du cinquième acte du Marchand de Venise n’est qu’un long duo nocturne, une invocation à la nuit protectrice et pitoyable. « C’est par une nuit semblable, Jessica... », et autour du couple cerné d’ombre les visiteurs de minuit montent une garde fragile : Troïlus sur les remparts de Troie, espérant Cressida, Thisbé d’un pas craintif effleurant la rosée, Didon sur le rivage rappelant Énée, Médée cueillant des herbes magiques. Henri V, c’est la veillée du roi à l’aube qui ira livrer bataille. Jules César, c’est la maison de Brutus à la veille du crime, sa tente avant le combat, le souffle retenu du héros qui se penche sur son petit serviteur et regarde dormir l’enfant Lucius : « Dors, Lucius... Jouis de la rosée lourd-miellée du sommeil.. Assommeur repos, frappe de ta matraque de plomb mon enfant qui succombe... » Hamlet, c’est la tragédie même de la nuit, de ses atermoiements, de ses angoisses multipliées. Et lorsque le génie de Shakespeare s’épanouit dans la plus poignante de ses tragédies, Antoine et Cléopâtre, il écrit une « Suite anglaise » en nuit majeure. « Éros, désarme-moi. Le dur labeur du jour est fini. Il faut dormir », dit Antoine à son écuyer au terme de la tragédie qui s’achève dans un repos funèbre. « Tout s’égalise et la lune en visitant la terre ne saura plus quoi regarder. »

Manet, Lola de Valence, 1862.

Le while dellérien permet justement de sentir de quelle nuit il s’agit :

One charming night gives more delight

Than a hundred lucky days.

Night and I improve the taste,

Make the pleasure longer last

A thousand several ways.

Ou encore ce morceau, A evening Hymn, dont William Christie a raconté que, lors de l’enregistrement de son dernier disque, Music for a while/ 0 solitude [2], Alfred Deller le chantait avec foi, les yeux fermés :

Now that the sun hath veil’d his light,

And bid the world good night,

To the soft bed my body I dsipose :

But where shall my soul repose ?

Dear God, even in thy arms,

And can there be any so sweet security ?

Then to thy rest, o my soul !

And singing, praise the mercy

That prolongs thy days.

Halleluia.

Il faut rappeler à quel point entendre la voix de Deller, sortant apparemment du corps qu’il avait, a déstabilisé son époque. Il le dit lui-même :

Je suis un grand gaillard, d’un mètre quatre-vingt-huit et de quatre-vingt dix kilos. Je suis père de trois enfants. J’ai été bon footballeur et joueur de cricket, fils d’un gymnaste professionnel. Et maintenant, parce que je chante avec un type de voix peu écouté depuis cent cinquante ans, je dois m’attendre à ne pas être considéré comme un homme véritable.

Il faudrait ici prendre au sérieux les effets fort bien étudiés par Nikolaus Harnoncourt du réglage égalitaire du chant après la Révolution française, puis sous Napoléon, dont l’influence a été considérable, jusqu’à marquer, comme on devrait mieux le savoir, Wagner lui-même. Il a fallu très longtemps, par exemple, pour que Mozart soit de nouveau rendu à son enchantement différentiel (Dévotions spécifiques à Clara Haskil et à Elisabeth Schwaezkopf).

Nommé en 1970 par la reine d’Angleterre commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique, Deller me fait parfois penser au merveilleux acrobate bleu en équilibre peint par Picasso. Picasso voyait depuis « partout » ; Deller lorsqu’il prend la parole en musique, à cause de cette trouée dans le son, chante enfin comme on devrait sans arrêt continuer de chanter, depuis « partout » et « toujours ». Il accomplit à lui seul le programme rimbaldien de A une raison : « Arrivée de toujours, qui t’en iras partout. » Par sa voix, le temps reprend ses pleins droits dans le While, c’est-à-dire son immensité furtive — sa foi, son amour.

Un coeur calme en son fond, calme devant Dieu

comme celui-ci le veut,

Dieu le touche volontiers, car ce coeur est Son luth.

On retrouve justement le mot « luth » dans l’un des plus beaux airs d’Henry Purcell composé en 1694 pour l’anniversaire de la reine Marie :

Strike the viol, touch the luth

Wake the harp, inspire the flute :

Sing your Patroness’s praise,

Sing in cheerful and harmonious lays.

Prenons à présent l’exemple d’un des plus grand héros du XXe siècle, qui, à lui seul, a fait une percée illuminante dans l’organisation de l’oubli : Alfred Deller, né à Margate le 31 mai 1912, mort, à l’âge de soixante-sept ans, à Bologne le 16 juillet 1979. Avec lui, le fait que la musique soit au coeur du texte, dans son rythme, et sa modulation, devient bouleversant d’évidence. René Jacobs raconte :

Sa compréhension du texte constituait d’emblée une large partie de son travail. Je me souviens comment, rien qu’en lisant le texte d’un air, il arrivait à le rendre très expressif. Avec lui chaque parole, chaque mot, chaque syllabe était intelligible.

D’Alfred Deller, Gustav Leonhardt dit :

C’était un homme très gai qui n’aimait pas travailler. Pas une fois, en dehors d’une improvisation, basée uniquement sur le tempo, je ne l’ai entendu vocaliser. Il passait son temps à lire. Il ne cherchait d’ailleurs pas à émouvoir l’auditoire par sa voix, mais par les textes qu’il interprétait. Depuis, je n’ai jamais entendu un chanteur exprimer si clairement le sens des mots. Deller n’était pas seulement un grand chanteur, mais un artiste extraordinaire de naturel.

Le génie qui consiste coupler, mêler, faire résonner et s’arc-bouter l’une sur l’autre musique et parole ne tombe pas du ciel à l’improviste en Angleterre au temps de Shakespeare ; il ne tombe pas non plus par hasard, beaucoup plus tard, de façon fulgurante, à travers la voix d’Alfred Deller, au moment de la plus grande catastrophe humaine — en pleine seconde guerre mondiale.

Le témoignage qui nous importe à ce sujet est celui du compositeur Michael Tippett [1] qui entend, pour la première fois en 1943, dans la cathédrale de Canterbury, Alfred Deller entonner les premières mesures de Music for a while d’un musicien alors à peu près inconnu, Henry Purcell. Tippett ressent le choc décisif suivant :

A ce moment, j’ai eu l’impression que les siècles remontaient leur cours.

Music for a while shall all your cares beguile :

Wond’ring how your pains were eas’d,

And disdaining to be pleas’d,

Till Alecto free the dead from their eternal bands,

Till the snakes drop from her head,

And the whip from out her hands.

Music for a while shall all your cares beguile.

La musique, un instant, allégera votre détresse...

Dans le nom de Purcell, entendons bien le mot « cell » — cellule ; et dans le nom de Deller entendons aussi le mot air.

Sans l’apparition géniale de Deller, l’existence de la voix de contre-ténor, mais aussi celle de son répertoire qui va de Guillaume de Machaut à Jean-Sébastien Bach, dont tout le XIXe siècle avait programmé la destruction rageuse, accomplissant ainsi une violente vengeance contre la féérie, n’aurait jamais dû revenir : si tel avait été le cas, elle aurait emporté avec elle une liberté radicale. Non pas une anomalie, mais la vibration en surplus, triomphant de la négation dont elle a été l’objet.

Prenons la représentation toute simple de la virilité avec son haut fléché — en haut à droite —, considérons cette flèche et appelons-la, au grand scandale de la représentation dix-neuviémiste et des ravages ultérieurs, toujours en cours, Alfred Deller. Quoi qu’en pense férocement la sexinite, avec et par cette voix, nous assistons à une trouée dans le temps du marasme sexuel. Ce que l’on retrouve magnifié dans les Sonnets de Shakespeare :

JPEG - 7.6 ko

Sonnets, édition de 1609.

S’il n’est airain, ni pierre, ni terre, ni mer sans bornes

Sur qui la triste loi de la mort n’ait d’empire,

Contre cette fureur comment pourra plaider

La beauté dont la force est celle d’une fleur ?

Ah ! comment donc l’haleine embaumée de l’été

Soutiendra-t-elle le siège et les assauts des jours

Quand il n’est roc inexpugnable qui soit si ferme,

Portail d’acier si dur, que le Temps ne les ruine ?

L’effrayante pensée ! Las ! Où cacher au temps

Son joyau le plus beau pour qu’il ne le reprenne

En son coffret ? Qui peut retenir son pied leste ?

Ou qui peut l’empêcher de piller la beauté ?

Personne, hélas ! à moins qu’un miracle prévale

Et qu’en cette encre noire mon amour brille encore.

Deller passait son temps à lire de la poésie, il indiquait un tempo et la musique surgissait « for a while », « pour un instant », en passant, brillant de ne faire que passer.

Il faut rappeler aussitôt que les pièces de Shakespeare, l’accent qui les rend inimitables, c’est ce qu’il faut bien appeler la qualité de leurs interludes. Shakespeare n’est jamais plus shakespearien que dans l’intervalle de l’action, que dans la veille et la halte, le balancement nocturne entre les journées fertiles, cette hésitation et ce murmure rêveur qu’exhalent ses héros au moment d’accalmie, quand leur destin leur laisse le temps de questionner l’autre en eux. Roméo et Juliette se rythme ainsi de temps morts et de pauses, où l’angoisse et la volupté s’expriment rêveusement, tandis que dans l’ombre se resserrent les rouages de la machine infernale.

« J’ai peur, et bien trop tôt, soupire Roméo. Je pressens avec angoisse des évènements, encore suspendus aux astres, qui des plaisirs de cette nuit feront naître amèrement un rendez-vous de larmes. » Il n’est par ailleurs pas de théâtre plus entrecoupé de nocturnes que celui de Shakespeare. C’est que la nuit est attente, avant les devoirs que le jour désigne, avant les actions qu’il impose. « Bonne nuit, bonne nuit », se disent les amants de Vérone avant l’aurore. L’ouverture du cinquième acte du Marchand de Venise n’est qu’un long duo nocturne, une invocation à la nuit protectrice et pitoyable. « C’est par une nuit semblable, Jessica... », et autour du couple cerné d’ombre les visiteurs de minuit montent une garde fragile : Troïlus sur les remparts de Troie, espérant Cressida, Thisbé d’un pas craintif effleurant la rosée, Didon sur le rivage rappelant Énée, Médée cueillant des herbes magiques. Henri V, c’est la veillée du roi à l’aube qui ira livrer bataille. Jules César, c’est la maison de Brutus à la veille du crime, sa tente avant le combat, le souffle retenu du héros qui se penche sur son petit serviteur et regarde dormir l’enfant Lucius : « Dors, Lucius... Jouis de la rosée lourd-miellée du sommeil.. Assommeur repos, frappe de ta matraque de plomb mon enfant qui succombe... » Hamlet, c’est la tragédie même de la nuit, de ses atermoiements, de ses angoisses multipliées. Et lorsque le génie de Shakespeare s’épanouit dans la plus poignante de ses tragédies, Antoine et Cléopâtre, il écrit une « Suite anglaise » en nuit majeure. « Éros, désarme-moi. Le dur labeur du jour est fini. Il faut dormir », dit Antoine à son écuyer au terme de la tragédie qui s’achève dans un repos funèbre. « Tout s’égalise et la lune en visitant la terre ne saura plus quoi regarder. »

Manet, Lola de Valence, 1862.

Le while dellérien permet justement de sentir de quelle nuit il s’agit :

One charming night gives more delight

Than a hundred lucky days.

Night and I improve the taste,

Make the pleasure longer last

A thousand several ways.

Ou encore ce morceau, A evening Hymn, dont William Christie a raconté que, lors de l’enregistrement de son dernier disque, Music for a while/ 0 solitude [2], Alfred Deller le chantait avec foi, les yeux fermés :

Now that the sun hath veil’d his light,

And bid the world good night,

To the soft bed my body I dsipose :

But where shall my soul repose ?

Dear God, even in thy arms,

And can there be any so sweet security ?

Then to thy rest, o my soul !

And singing, praise the mercy

That prolongs thy days.

Halleluia.

Il faut rappeler à quel point entendre la voix de Deller, sortant apparemment du corps qu’il avait, a déstabilisé son époque. Il le dit lui-même :

Je suis un grand gaillard, d’un mètre quatre-vingt-huit et de quatre-vingt dix kilos. Je suis père de trois enfants. J’ai été bon footballeur et joueur de cricket, fils d’un gymnaste professionnel. Et maintenant, parce que je chante avec un type de voix peu écouté depuis cent cinquante ans, je dois m’attendre à ne pas être considéré comme un homme véritable.

Il faudrait ici prendre au sérieux les effets fort bien étudiés par Nikolaus Harnoncourt du réglage égalitaire du chant après la Révolution française, puis sous Napoléon, dont l’influence a été considérable, jusqu’à marquer, comme on devrait mieux le savoir, Wagner lui-même. Il a fallu très longtemps, par exemple, pour que Mozart soit de nouveau rendu à son enchantement différentiel (Dévotions spécifiques à Clara Haskil et à Elisabeth Schwaezkopf).

Nommé en 1970 par la reine d’Angleterre commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique, Deller me fait parfois penser au merveilleux acrobate bleu en équilibre peint par Picasso. Picasso voyait depuis « partout » ; Deller lorsqu’il prend la parole en musique, à cause de cette trouée dans le son, chante enfin comme on devrait sans arrêt continuer de chanter, depuis « partout » et « toujours ». Il accomplit à lui seul le programme rimbaldien de A une raison : « Arrivée de toujours, qui t’en iras partout. » Par sa voix, le temps reprend ses pleins droits dans le While, c’est-à-dire son immensité furtive — sa foi, son amour.

Bien entendu, l’enchantement nous vient de Shakespeare, raison pour laquelle l’anglais était promis à devenir la langue de communication planétaire, fût-ce sur un mode extraordinairement aplati. C’est cellulairement, consonnes et voyelles réunies, que cette langue, pourtant devancée en nombre par le chinois et l’espagnol, s’est révélée être la seule capable de supporter l’expérience du temps retrouvé.

Écoutez Purcell, chanté par Deller, vous êtes immédiatement dans la magie shakespearienne, qui se dévoile à vous dans l’ œil même du cyclone. Ah, « Fairest Isle, Site of pleasure and of love »... Il est étrange que les Grecs, ou plus exactement leurs dieux en cours d’exil, se soient un instant posés là. Dans le chaos dévastateur de la Seconde Guerre mondiale, un grand gaillard les a entendus, ces dieux enfuis. Il ne cesse plus de les entendre dans sa voix qui reste réfractaire à l’asservissement du parler humain. Il se donne le loisir d’écouter sa propre voix et de suivre ainsi, j’allais dire à la Tchouang-tseu, sa voie. Il ne trouve pas de raison de se plier au spectacle en cours et ajoute même à sa mauvaise conduite le fait, en plein blitz, d’être objecteur de conscience. Miracle — il n’y a pas d’autre mot — on va se mettre à l’écouter. Quelque chose pivote dans le tympan même et « Fairest Isle » tient bon, « precious stone in a silver see », comme le dit Richard II. Et là, tendez l’oreille ou ce qui vous en reste, puisqu’on a décidé de vous la boucher, les souffles, les corps, les jours, comme dit Génie, les murmures, les douceurs, le bruit des sources, les roses, les fées sont tout à coup à votre disposition. Saluons au passage un très grand poète anglais, né en 1844, comme Nietzsche et Verlaine, enfermé comme bien d’autres au XIXe siècle, un jésuite, tiens ! comme c’est curieux, qui s’était mis dans la tête de casser le verdict d’hérésie attribué à Henry Purcell, entendons Shakespeare. Voici ce qu’il dit de Purcell :

C’est la face forgée qui m’atteint, c’est le récit de soi,

De l’abrupt soi-même, là, qui tellement force

et peuple l’ouïe.

Dans la grande misère de son temps, Hopkins — comme Deller plus tard dans l’effroyable misère du sien — voit Purcell, entendons Shakespeare, fondre sur lui, comme un grand oiseau. Avec son plumage d’ailes, dit-il, comme une brise d’anges, un grand oiseau d’orage perdu seul sur des grèves de foudre pourpre. Nous sommes là dans le ravissement, c’est-à-dire le rapt, ce qui peut arriver à quelqu’un qui suit sa voie, indépendamment de tous les rassemblements injustifiés. C’est arrivé à Deller. Cela peut se reproduire, si l’on écarte le succès parfaitement fallacieux dont on entoure l’unique et l’inimitable. Écoutez :

If music be the food of love

Sing on till l am filled with joy ;

For tken my listening soul you move

To pleasures that never cloy,

Your eyes, your mien, your tongue declare

That you are music everywhere.

Pleasures invade both eyes and ear,

So fierce the transports are they wound,

And all my senses feasted are ;

Though yet the treat is only sound,

Sure l must perish by your charms

Unless you save me in your arms.

Si la musique est la nourriture de l’amour...

Elle sort des mots pour célébrer le don de la joie, « to celebrate the glory of this day ». James Joyce ne cherchait-il pas à écouter sur son poste de radio avant la guerre cet air d’Henry Purcell qui lui parle enfin de la joie, Joy, c’est-à-dire de lui-même ? Hommage d’un grand musicien à un autre.

Deller, Purcell, Shakespeare, sainte trinité. Joyce est avec eux. Et la voix de la nature elle-même. Et qui voyez-vous s’avancer sinon Orphée, puisque les arbres parlent, la langue universelle est trouvée, l’âme du monde circule, l’harmonie est rétablie à travers une merveilleuse ma- chine qui fait tourner à la manière d’un orgue les instruments, les corps, les voix, les graines de la matière et les pollens de l’esprit. Lui couperait-on la tête à cet Orphée, qu’il n’en continuerait pas moins de chanter. Roumî le dit bien, à l’attention des Ménades de tous temps : « Si tu coupes un atome, tu y trouveras un soleil et des planètes tournant alentour. » Alfred Deller — soleil cou coupé — continue donc de chanter. N’importe quel maniaque de la sexinite qui tient désormais l’être humain dans son carcan, n’importe quel imbécile ou n’importe quelle idiote sourd et sourde à l’appel de Vénus, parlera ici, selon le code désormais en vigueur dans nos contrées, de déni de la castration. Manière courante et ô combien facile d’éviter le libre jeu des germes de la nature. Ces germes, comme vous le savez, sont maintenant, et pour longtemps, sous contrôle génétique intégré. Ce n’est plus sainte Cécile, patronne des musiciens, c’est saint Ovocyte. À quoi bon la flèche ? À quoi bon la cible ? On peut certes toujours jouer Shakespeare, interpréter Purcell, mais de là à entendre réellement de quoi il s’agit, il ne faudrait rien de moins qu’une transmutation entière qui n’est pas prévue au programme de la reproduction. L’envers du décor institué par le romantisme tardif n’est que plainte, accusation et paradis perdu. Seuls peut-être les merveilleux improvisateurs de jazz peuvent, en anglais toujours, nous faire signe, de loin en loin, dans leur liberté noire ; il suffit d’entendre Billie Holiday chanter : « It’s funny. »

JPEG - 7.6 ko

Edition de 1623.

Mais voilà que nous écoutons Deller, comme nous entendons Prospero dans La Tempête lorsqu’il déclenche par son art, une musique solennelle, « le meilleur réconfort pour un esprit troublé, guérissant un cerveau inutile, en bouillie dans le crâne ». Nous sommes dans le charme, il va fuir, il faut vite le surprendre comme le matin qui gagne sur la nuit, comme la raison en voie d’éclaircie. La magie est violente : elle peut obscurcir le soleil, faire s’insurger les vents, faire place au feu et au tonnerre. Elle peut même réveiller les morts, mais aussi révéler un autre monde, « a brave new world ». Il s’agit donc de l’abjurer ou du moins de faire semblant, pour ne pas désespérer le public ; et cette conclusion est très belle. Ce sont les derniers mots de Shakespeare.

C’en est fait à présent de tous mes charmes,

Me voici réduit à moi seul. Et c’est bien peu.

Puisque j’ai pardonné et repris mon royaume,

Ô ne me laissez pas finir dans cette île nue.

Délivrez-moi de moi, et même de mon art :

Ah, prêtez-y vos mains compatissantes.

Ma fin sera le désespoir, à moins d’une prière, :

Elle peut seule me sauver, irrésistible

Jusqu’à prendre d’assaut la miséricorde même.

Jusqu’à purifier tous mes Péchés.

Pardonnez-moi comme vous voulez être pardonnés.

Le magicien propose aux mortels effarés de lui pardonner, de façon à ce qu’ils ne sifflent pas, puisqu’ils pourraient aussi bien le tuer. La leçon de Shakespeare ? Je vous ai montré la vérité, il ne faut pas m’en vouloir, comprenne qui veut, à bon entendeur salut, vous m’oublierez vite, je fais des miracles pour vous, mais je n’ai aucune illusion, ce sera comme si rien ne s’était passé. Un dieu est venu, il a disparu, bon débarras, mais — ruse du génie — il n’a pas manqué de dire, et telle est la noblesse déchirante de l’action, « pardonnez-moi ».

Comment ne pas entendre en contrepoint le testament de François Villon ?

Épitaphe

Cy Gist et dort en ce sollier

Qu’un amours occist de son raillon,

Ung povre petit escollier,

Qui fut nommé Françoys Villon,

Oncques de terre n ’ot sillon.

Il donna tout, chascun le scet :

Tables, tresteaux, pain, corbeillon.

Gallans, dictes en ce verste :

Rondeau

Repos éternel, donne à cil

Sire, et clarté perpétuelle,

Qui vaillant plat ni escuelle

N’eut conques n’ung brain de percil.

Il fut rez, chief, barbe et sourci-

Comme ung navet qu’on ret ou pelle.

Repos eternel donne a cil.

Rigueur le transmit en exil,

Et luy frappa au cul la pelle,

Non obstant qu’il dit : « J’en appelle ! »

Qui n’est pas terme trop subtil.

Repos éternel donne à cil.

Pour Shakespeare, le seul salut que l’homme puisse atteindre, c’est la magie d’une parole et d’une musique justes. Le saint des saints de la poésie shakespearienne est sans doute le Sonnet XXIX où s’opère en quatorze vers la métamorphose qui nous surprend lorsque La Tempête se clôt sur son accent réconcilié, pacifié, sublimement détaché.

Lorsqu’en disgrâce auprès de Fortune et des hommes,

Solitaire, je pleure d’être ainsi rejeté,

Et de cris sans effet harcèle le ciel sourd ;

Que je vois mon état et maudis mon destin,

Souhaitant être semblable à l’un, riche d’espoir,

D’un tel avoir les traits ou les amis nombreux,

Désirant de l’un le talent, de l’autre les chances,

Moi, le moins satisfait de mes dons les meilleurs ;

Si pourtant, me méprisant presque en ces pensées,

Je pense à toi par chance, alors change mon sort,

Et comme l’alouette au point du jour s’élève

Loin du sol triste, je chante à la porte du ciel :

Ton cher amour remémoré me rend si riche

Qu’à l’état d’un roi je préfère le mien.

Mes amis, voilà ce qu’on peut appeler, en entendant le commentaire de Deller avec sa voix « hors de toute race, de tout monde, de tout sexe, de toute descendance », un ravishing delight. Vous avez reconnu Solde de Rimbaud, où il est question de « richesses jaillissantes ». « Je suis un inventeur bien autrement méritant que tous ceux qui m’ont précédé, un musicien même, qui ai trouvé quelque chose comme la clef de l’amour », dit encore Rimbaud, dans Jeunesse.

Écoutez Purcell, chanté par Deller, vous êtes immédiatement dans la magie shakespearienne, qui se dévoile à vous dans l’ œil même du cyclone. Ah, « Fairest Isle, Site of pleasure and of love »... Il est étrange que les Grecs, ou plus exactement leurs dieux en cours d’exil, se soient un instant posés là. Dans le chaos dévastateur de la Seconde Guerre mondiale, un grand gaillard les a entendus, ces dieux enfuis. Il ne cesse plus de les entendre dans sa voix qui reste réfractaire à l’asservissement du parler humain. Il se donne le loisir d’écouter sa propre voix et de suivre ainsi, j’allais dire à la Tchouang-tseu, sa voie. Il ne trouve pas de raison de se plier au spectacle en cours et ajoute même à sa mauvaise conduite le fait, en plein blitz, d’être objecteur de conscience. Miracle — il n’y a pas d’autre mot — on va se mettre à l’écouter. Quelque chose pivote dans le tympan même et « Fairest Isle » tient bon, « precious stone in a silver see », comme le dit Richard II. Et là, tendez l’oreille ou ce qui vous en reste, puisqu’on a décidé de vous la boucher, les souffles, les corps, les jours, comme dit Génie, les murmures, les douceurs, le bruit des sources, les roses, les fées sont tout à coup à votre disposition. Saluons au passage un très grand poète anglais, né en 1844, comme Nietzsche et Verlaine, enfermé comme bien d’autres au XIXe siècle, un jésuite, tiens ! comme c’est curieux, qui s’était mis dans la tête de casser le verdict d’hérésie attribué à Henry Purcell, entendons Shakespeare. Voici ce qu’il dit de Purcell :

C’est la face forgée qui m’atteint, c’est le récit de soi,

De l’abrupt soi-même, là, qui tellement force

et peuple l’ouïe.

Dans la grande misère de son temps, Hopkins — comme Deller plus tard dans l’effroyable misère du sien — voit Purcell, entendons Shakespeare, fondre sur lui, comme un grand oiseau. Avec son plumage d’ailes, dit-il, comme une brise d’anges, un grand oiseau d’orage perdu seul sur des grèves de foudre pourpre. Nous sommes là dans le ravissement, c’est-à-dire le rapt, ce qui peut arriver à quelqu’un qui suit sa voie, indépendamment de tous les rassemblements injustifiés. C’est arrivé à Deller. Cela peut se reproduire, si l’on écarte le succès parfaitement fallacieux dont on entoure l’unique et l’inimitable. Écoutez :

If music be the food of love

Sing on till l am filled with joy ;

For tken my listening soul you move

To pleasures that never cloy,

Your eyes, your mien, your tongue declare

That you are music everywhere.

Pleasures invade both eyes and ear,

So fierce the transports are they wound,

And all my senses feasted are ;

Though yet the treat is only sound,

Sure l must perish by your charms

Unless you save me in your arms.

Si la musique est la nourriture de l’amour...

Elle sort des mots pour célébrer le don de la joie, « to celebrate the glory of this day ». James Joyce ne cherchait-il pas à écouter sur son poste de radio avant la guerre cet air d’Henry Purcell qui lui parle enfin de la joie, Joy, c’est-à-dire de lui-même ? Hommage d’un grand musicien à un autre.

Deller, Purcell, Shakespeare, sainte trinité. Joyce est avec eux. Et la voix de la nature elle-même. Et qui voyez-vous s’avancer sinon Orphée, puisque les arbres parlent, la langue universelle est trouvée, l’âme du monde circule, l’harmonie est rétablie à travers une merveilleuse ma- chine qui fait tourner à la manière d’un orgue les instruments, les corps, les voix, les graines de la matière et les pollens de l’esprit. Lui couperait-on la tête à cet Orphée, qu’il n’en continuerait pas moins de chanter. Roumî le dit bien, à l’attention des Ménades de tous temps : « Si tu coupes un atome, tu y trouveras un soleil et des planètes tournant alentour. » Alfred Deller — soleil cou coupé — continue donc de chanter. N’importe quel maniaque de la sexinite qui tient désormais l’être humain dans son carcan, n’importe quel imbécile ou n’importe quelle idiote sourd et sourde à l’appel de Vénus, parlera ici, selon le code désormais en vigueur dans nos contrées, de déni de la castration. Manière courante et ô combien facile d’éviter le libre jeu des germes de la nature. Ces germes, comme vous le savez, sont maintenant, et pour longtemps, sous contrôle génétique intégré. Ce n’est plus sainte Cécile, patronne des musiciens, c’est saint Ovocyte. À quoi bon la flèche ? À quoi bon la cible ? On peut certes toujours jouer Shakespeare, interpréter Purcell, mais de là à entendre réellement de quoi il s’agit, il ne faudrait rien de moins qu’une transmutation entière qui n’est pas prévue au programme de la reproduction. L’envers du décor institué par le romantisme tardif n’est que plainte, accusation et paradis perdu. Seuls peut-être les merveilleux improvisateurs de jazz peuvent, en anglais toujours, nous faire signe, de loin en loin, dans leur liberté noire ; il suffit d’entendre Billie Holiday chanter : « It’s funny. »

JPEG - 7.6 ko

Edition de 1623.

Mais voilà que nous écoutons Deller, comme nous entendons Prospero dans La Tempête lorsqu’il déclenche par son art, une musique solennelle, « le meilleur réconfort pour un esprit troublé, guérissant un cerveau inutile, en bouillie dans le crâne ». Nous sommes dans le charme, il va fuir, il faut vite le surprendre comme le matin qui gagne sur la nuit, comme la raison en voie d’éclaircie. La magie est violente : elle peut obscurcir le soleil, faire s’insurger les vents, faire place au feu et au tonnerre. Elle peut même réveiller les morts, mais aussi révéler un autre monde, « a brave new world ». Il s’agit donc de l’abjurer ou du moins de faire semblant, pour ne pas désespérer le public ; et cette conclusion est très belle. Ce sont les derniers mots de Shakespeare.

C’en est fait à présent de tous mes charmes,

Me voici réduit à moi seul. Et c’est bien peu.

Puisque j’ai pardonné et repris mon royaume,

Ô ne me laissez pas finir dans cette île nue.

Délivrez-moi de moi, et même de mon art :

Ah, prêtez-y vos mains compatissantes.

Ma fin sera le désespoir, à moins d’une prière, :

Elle peut seule me sauver, irrésistible

Jusqu’à prendre d’assaut la miséricorde même.

Jusqu’à purifier tous mes Péchés.

Pardonnez-moi comme vous voulez être pardonnés.

Le magicien propose aux mortels effarés de lui pardonner, de façon à ce qu’ils ne sifflent pas, puisqu’ils pourraient aussi bien le tuer. La leçon de Shakespeare ? Je vous ai montré la vérité, il ne faut pas m’en vouloir, comprenne qui veut, à bon entendeur salut, vous m’oublierez vite, je fais des miracles pour vous, mais je n’ai aucune illusion, ce sera comme si rien ne s’était passé. Un dieu est venu, il a disparu, bon débarras, mais — ruse du génie — il n’a pas manqué de dire, et telle est la noblesse déchirante de l’action, « pardonnez-moi ».

Comment ne pas entendre en contrepoint le testament de François Villon ?

Épitaphe

Cy Gist et dort en ce sollier

Qu’un amours occist de son raillon,

Ung povre petit escollier,

Qui fut nommé Françoys Villon,

Oncques de terre n ’ot sillon.

Il donna tout, chascun le scet :

Tables, tresteaux, pain, corbeillon.

Gallans, dictes en ce verste :

Rondeau

Repos éternel, donne à cil

Sire, et clarté perpétuelle,

Qui vaillant plat ni escuelle

N’eut conques n’ung brain de percil.

Il fut rez, chief, barbe et sourci-

Comme ung navet qu’on ret ou pelle.

Repos eternel donne a cil.

Rigueur le transmit en exil,

Et luy frappa au cul la pelle,

Non obstant qu’il dit : « J’en appelle ! »

Qui n’est pas terme trop subtil.

Repos éternel donne à cil.

Pour Shakespeare, le seul salut que l’homme puisse atteindre, c’est la magie d’une parole et d’une musique justes. Le saint des saints de la poésie shakespearienne est sans doute le Sonnet XXIX où s’opère en quatorze vers la métamorphose qui nous surprend lorsque La Tempête se clôt sur son accent réconcilié, pacifié, sublimement détaché.

Lorsqu’en disgrâce auprès de Fortune et des hommes,

Solitaire, je pleure d’être ainsi rejeté,

Et de cris sans effet harcèle le ciel sourd ;

Que je vois mon état et maudis mon destin,

Souhaitant être semblable à l’un, riche d’espoir,

D’un tel avoir les traits ou les amis nombreux,

Désirant de l’un le talent, de l’autre les chances,

Moi, le moins satisfait de mes dons les meilleurs ;

Si pourtant, me méprisant presque en ces pensées,

Je pense à toi par chance, alors change mon sort,

Et comme l’alouette au point du jour s’élève

Loin du sol triste, je chante à la porte du ciel :

Ton cher amour remémoré me rend si riche

Qu’à l’état d’un roi je préfère le mien.

Mes amis, voilà ce qu’on peut appeler, en entendant le commentaire de Deller avec sa voix « hors de toute race, de tout monde, de tout sexe, de toute descendance », un ravishing delight. Vous avez reconnu Solde de Rimbaud, où il est question de « richesses jaillissantes ». « Je suis un inventeur bien autrement méritant que tous ceux qui m’ont précédé, un musicien même, qui ai trouvé quelque chose comme la clef de l’amour », dit encore Rimbaud, dans Jeunesse.

Ensuite Tchouang-tseu définit « le saint » :

« Il dose l’affirmation et la négation en se reposant sur le cours du ciel. Cela s’appelle une solidité ambivalente. » [...]

« Comment apprend-on le Tao ?

« Je l’ai appris du fils de l’écriture ; celui-ci du petit-fils de la lecture ; celui-ci de l’illumination ; celle-ci de l’attention soutenue ; celle-ci du travail pénible ; celui-ci du chant ; celui-ci de l’obscurité profonde ; celle-ci du vide suprême ; celui-ci du commencement. »

Que produit sa pratique ?

« Il voit l’obscurité et entend le silence. Lui seul perçoit la lumière derrière l’obscurité ; lui seul perçoit l’harmonie derrière le silence.

Il approfondit sa vision et spiritualise son audition afin de pouvoir pénétrer la création de l’existence et de l’essence. Dans son commerce avec les êtres, il s’établit dans le néant originel et il pourvoit aux besoins de tous. Il sait s’adapter à toutes les circonstances : grand ou petit, long ou court, lointain ou proche. » [...]

Puis Sollers revient sur la question de la sainteté dont la définition « chinoise » est, elle aussi, « paradoxale » :

« Conclusion à propos du saint chinois :

« Il s’exprime dans des discours extravagants, dans des paroles inédites, dans des expressions sans queue ni tête, parfois trop libres, mais sans partialité, car sa doctrine ne vise pas à traduire des points de vue particuliers. Il juge le monde trop boueux pour être exprimé dans des propos sérieux. C’est pourquoi il estime que les paroles de circonstance sont prolixes, que les paroles de poids ont leur vérité, mais que seules les paroles révélatrices possèdent un pouvoir évocateur dont la portée est illimitée. Ses écrits, bien que pleins de magnificience, ne choquent personne, parce qu’ils ne mutilent pas la réalité complexe. Ses propos bien qu’inégaux renferment des merveilles et des paradoxes dignes de considération. Il possède une telle plénitude intérieure qu’il n’en peut venir à bout. En haut, il est le compagnon du créateur ; en bas, il est l’ami de ceux qui ont transcendé la mort et la vie, la fin et le commencement. La source de sa doctrine est ample, ouverte, profonde et jaillissante ; sa doctrine vise à s’harmoniser avec le principe et à s’élever à lui. Et pourtant, en répondant à l’évolution du monde et en expliquant les choses, il offre une somme inexprimable de raisons qui viennent sans rien omettre, mystérieuses, obscures et dont personne ne peut sonder le fond. » »

« Il dose l’affirmation et la négation en se reposant sur le cours du ciel. Cela s’appelle une solidité ambivalente. » [...]

« Comment apprend-on le Tao ?

« Je l’ai appris du fils de l’écriture ; celui-ci du petit-fils de la lecture ; celui-ci de l’illumination ; celle-ci de l’attention soutenue ; celle-ci du travail pénible ; celui-ci du chant ; celui-ci de l’obscurité profonde ; celle-ci du vide suprême ; celui-ci du commencement. »

Que produit sa pratique ?

« Il voit l’obscurité et entend le silence. Lui seul perçoit la lumière derrière l’obscurité ; lui seul perçoit l’harmonie derrière le silence.

Il approfondit sa vision et spiritualise son audition afin de pouvoir pénétrer la création de l’existence et de l’essence. Dans son commerce avec les êtres, il s’établit dans le néant originel et il pourvoit aux besoins de tous. Il sait s’adapter à toutes les circonstances : grand ou petit, long ou court, lointain ou proche. » [...]

Puis Sollers revient sur la question de la sainteté dont la définition « chinoise » est, elle aussi, « paradoxale » :

« Conclusion à propos du saint chinois :

« Il s’exprime dans des discours extravagants, dans des paroles inédites, dans des expressions sans queue ni tête, parfois trop libres, mais sans partialité, car sa doctrine ne vise pas à traduire des points de vue particuliers. Il juge le monde trop boueux pour être exprimé dans des propos sérieux. C’est pourquoi il estime que les paroles de circonstance sont prolixes, que les paroles de poids ont leur vérité, mais que seules les paroles révélatrices possèdent un pouvoir évocateur dont la portée est illimitée. Ses écrits, bien que pleins de magnificience, ne choquent personne, parce qu’ils ne mutilent pas la réalité complexe. Ses propos bien qu’inégaux renferment des merveilles et des paradoxes dignes de considération. Il possède une telle plénitude intérieure qu’il n’en peut venir à bout. En haut, il est le compagnon du créateur ; en bas, il est l’ami de ceux qui ont transcendé la mort et la vie, la fin et le commencement. La source de sa doctrine est ample, ouverte, profonde et jaillissante ; sa doctrine vise à s’harmoniser avec le principe et à s’élever à lui. Et pourtant, en répondant à l’évolution du monde et en expliquant les choses, il offre une somme inexprimable de raisons qui viennent sans rien omettre, mystérieuses, obscures et dont personne ne peut sonder le fond. » »

Deller, saint Alfred le Grand, deuxième de ce nom après le roi du Wessex et des Anglo-Saxons (849-899), auteur de la plus vieille traduction anglaise du Décalogue, s’est saisi de la clef de l’amour. Il l’a ramassée à l’endroit précis où tout le monde l’avait laissée tomber. Il a retrouvé ce que Rimbaud appelle aussi « les voix instructives exilées » ; il a expérimenté que « la musique savante manque à notre désir » ; qu’il en faudrait une « plus intense » ; qu’il y aurait lieu d’inventer, « pour les malheurs nouveaux », un « chant clair ».

Car, « en se promenant au bois, il y a un oiseau, son chant vous arrête et vous fait rougir ». Il vous montre que vous pouvez, vous aussi, trouver soudain « une maison musicale pour notre claire sympathie » ; vous pourriez même constater que « des châteaux bâtis en os sort la musique inconnue », enfin, il pourrait se faire que vous entriez dans « un rêve intense et rapide de groupes sentimentaux avec des êtres de tous les caractères, parmi toutes les apparences ».

Je ne vous parle même pas « des centauresses séraphiques qui évoluent parmi les avalanches », « des fleurs et des bijoux qui nous sont gracieusement proposés », « des bouquets de satin blanc et des fines verges de rubis qui entourent la rose d’eau ». Voici sur ma droite « la foule des jeunes et fortes roses », et croyez-moi, pour nous guérir de la bouillie de notre cervau, rien de tel que ce traitement de douceur « Ô douceurs, ô monde, ô musique ! ».

Nous voilà remis des « vieilles fanfares d’héroïsmes », qui nous « attaquent le corps et la tête », loin, très loin des anciens « assassins ». Tout cela parce que, vous et moi, nous nous formons « aux applications de calculs et sauts d’harmonie inouïe ». Nous attendons même à bord d’un vaisseau, « après le déluge », qu’un couple de jeunesse s’isole sur l’arche, et qu’avec lui sonnent « les voix reconstituées, l’éveil des énergies chorales ». On chante, on se poste : il s’agit bien d’une extase harmonique, rendue sensible au coeur, dont personne ne veut plus au « temps des Assassins ».

Voyez Rimbaud tirant un trait sur la surdité de son temps — mais peut-être de tous les temps —, s’éloigner ou plutôt s’approcher de qui le voudrait avec Henry Purcell et le commandeur Deller, en compagnie de Shakespeare, dans une île sauvée du naufrage — « c’est cette époque-ci qui a sombré » —, et là, comment en avez-vous douté, « la main d’un maître anime le clavecin des prés ».

Car, « en se promenant au bois, il y a un oiseau, son chant vous arrête et vous fait rougir ». Il vous montre que vous pouvez, vous aussi, trouver soudain « une maison musicale pour notre claire sympathie » ; vous pourriez même constater que « des châteaux bâtis en os sort la musique inconnue », enfin, il pourrait se faire que vous entriez dans « un rêve intense et rapide de groupes sentimentaux avec des êtres de tous les caractères, parmi toutes les apparences ».

Je ne vous parle même pas « des centauresses séraphiques qui évoluent parmi les avalanches », « des fleurs et des bijoux qui nous sont gracieusement proposés », « des bouquets de satin blanc et des fines verges de rubis qui entourent la rose d’eau ». Voici sur ma droite « la foule des jeunes et fortes roses », et croyez-moi, pour nous guérir de la bouillie de notre cervau, rien de tel que ce traitement de douceur « Ô douceurs, ô monde, ô musique ! ».

Nous voilà remis des « vieilles fanfares d’héroïsmes », qui nous « attaquent le corps et la tête », loin, très loin des anciens « assassins ». Tout cela parce que, vous et moi, nous nous formons « aux applications de calculs et sauts d’harmonie inouïe ». Nous attendons même à bord d’un vaisseau, « après le déluge », qu’un couple de jeunesse s’isole sur l’arche, et qu’avec lui sonnent « les voix reconstituées, l’éveil des énergies chorales ». On chante, on se poste : il s’agit bien d’une extase harmonique, rendue sensible au coeur, dont personne ne veut plus au « temps des Assassins ».

Voyez Rimbaud tirant un trait sur la surdité de son temps — mais peut-être de tous les temps —, s’éloigner ou plutôt s’approcher de qui le voudrait avec Henry Purcell et le commandeur Deller, en compagnie de Shakespeare, dans une île sauvée du naufrage — « c’est cette époque-ci qui a sombré » —, et là, comment en avez-vous douté, « la main d’un maître anime le clavecin des prés ».

Videos de Philippe Sollers (72)

Voir plusAjouter une vidéo

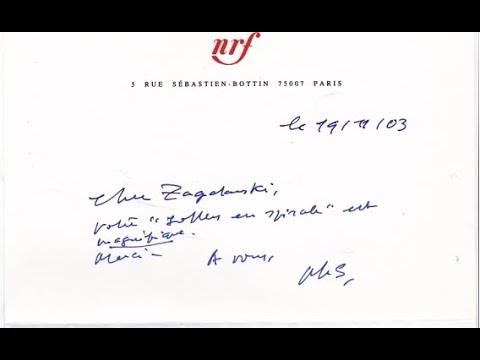

Dialogue autour de l'oeuvre de Philippe Sollers (1936-2023).

Pour lire des extraits et se procurer l'essai SOLLERS EN SPIRALE : https://laggg2020.wordpress.com/sollers-en-spirale/

00:04:45 Début

autres livres classés : musique baroqueVoir plus

Les plus populaires : Littérature française

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Philippe Sollers (98)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Arts et littérature ...

Quelle romancière publie "Les Hauts de Hurle-vent" en 1847 ?

Charlotte Brontë

Anne Brontë

Emily Brontë

16 questions

1081 lecteurs ont répondu

Thèmes :

culture générale

, littérature

, art

, musique

, peinture

, cinemaCréer un quiz sur ce livre1081 lecteurs ont répondu