Nationalité : France

Né(e) à : Paris , le 18/03/1830

Mort(e) à : Massy , le 12/06/1869

Né(e) à : Paris , le 18/03/1830

Mort(e) à : Massy , le 12/06/1869

Biographie :

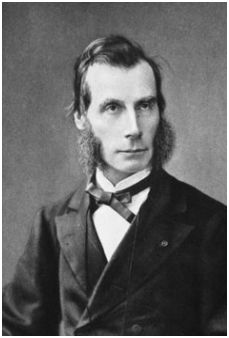

Numa Denis Fustel de Coulanges (Paris, 18 mars 1830 - Massy, 12 septembre 1889) est un historien français. Son ouvrage le plus connu est "La Cité antique", paru en 1864. Il est aussi l'auteur antiquiste et médiéviste de la monumentale "Histoire des institutions politiques de l'ancienne France" qui a influencé plusieurs générations d'historiens jusqu'à Marc Bloch.

Jeune lycéen, il lit les leçons de Guizot sur la Civilisation en France, qui auront une forte influence sur son métier d'historien. Élève moyennement doué, il est admis à l'École normale supérieure. Dans l'ambiance d'une période idéologiquement troublée, il fréquente avec assiduité la bibliothèque de l'École. Nommé membre de l'École française d'Athènes, il dirige des fouilles archéologiques dans l'île de Chio, lors de son séjour en Grèce. Professeur de seconde au lycée d'Amiens en 1856, Fustel de Coulanges est reçu l'année suivante agrégé des lettres. Il soutient en 1858 une thèse sur l'historien grec Polybe et une autre en latin sur les Vesta, à un moment où les questions touchant les origines indo-européennes sont très discutées.

En 1860, il est nommé professeur d'histoire à l’université de Strasbourg. Rapidement les cours de ce jeune universitaire sont très suivis. En 1862 et 1863 Fustel traite de « La famille et de l'État chez les Anciens » ; le cours devient un livre au printemps 1864. Début 1870, avec le soutien de Victor Duruy, il est nommé maître de conférences à l’École normale supérieure, dont il devient le directeur en 1880. À la même époque Fustel se rend également aux Tuileries pour y donner des leçons d'histoire à l'Impératrice Eugénie. En 1878, il obtient la première chaire d'histoire médiévale à la Sorbonne, sur la proposition de Gambetta. Il est également membre de l'Académie des sciences morales et politiques.

+ Voir plusNuma Denis Fustel de Coulanges (Paris, 18 mars 1830 - Massy, 12 septembre 1889) est un historien français. Son ouvrage le plus connu est "La Cité antique", paru en 1864. Il est aussi l'auteur antiquiste et médiéviste de la monumentale "Histoire des institutions politiques de l'ancienne France" qui a influencé plusieurs générations d'historiens jusqu'à Marc Bloch.

Jeune lycéen, il lit les leçons de Guizot sur la Civilisation en France, qui auront une forte influence sur son métier d'historien. Élève moyennement doué, il est admis à l'École normale supérieure. Dans l'ambiance d'une période idéologiquement troublée, il fréquente avec assiduité la bibliothèque de l'École. Nommé membre de l'École française d'Athènes, il dirige des fouilles archéologiques dans l'île de Chio, lors de son séjour en Grèce. Professeur de seconde au lycée d'Amiens en 1856, Fustel de Coulanges est reçu l'année suivante agrégé des lettres. Il soutient en 1858 une thèse sur l'historien grec Polybe et une autre en latin sur les Vesta, à un moment où les questions touchant les origines indo-européennes sont très discutées.

En 1860, il est nommé professeur d'histoire à l’université de Strasbourg. Rapidement les cours de ce jeune universitaire sont très suivis. En 1862 et 1863 Fustel traite de « La famille et de l'État chez les Anciens » ; le cours devient un livre au printemps 1864. Début 1870, avec le soutien de Victor Duruy, il est nommé maître de conférences à l’École normale supérieure, dont il devient le directeur en 1880. À la même époque Fustel se rend également aux Tuileries pour y donner des leçons d'histoire à l'Impératrice Eugénie. En 1878, il obtient la première chaire d'histoire médiévale à la Sorbonne, sur la proposition de Gambetta. Il est également membre de l'Académie des sciences morales et politiques.

Source : Wikipédia

Ajouter des informations

étiquettes

Videos et interviews (1)

Voir plusAjouter une vidéo

Conférence de Bernard BaasLe cycle de conférences dédié à la philosophie du quotidien se poursuit avec une seconde édition sur le thème de l'humour et du rire. Chaque séance invite un philosophe à se pencher sur un aspect du rire, à la lumière des concepts philosophiques.Par Bernard Baas, agrégé de philosophie, professeur honoraire de philosophie en khâgne au Lycée Fustel-de-Coulanges.Conférence enregistrée le 9 février 2022 à la BnF I François-Mitterrand

+ Lire la suite

Citations et extraits (11)

Voir plus

Ajouter une citation

L'histoire ne nous dira sans doute pas ce qu'il faut faire, mais elle nous aidera peut-être à le trouver.

Un tyran de Corinthe demandait un jour à un tyran de Milet des conseils sur le gouvernement. Celui-ci, pour toute réponse, coupa les épis de blés qui dépassaient les autres.

Montesquieu loue les Romains, comme d'un raffinement d'habile politique, de n'avoir pas imposé leurs dieux aux peuples vaincus. Mais cela eût été absolument contraire à leurs idées à celles de tous les anciens. Rome conquérait les dieux des vaincus, et ne leur donnait pas les siens. Elle gardait pour soi ses protecteurs, et travaillait même à en augmenter le nombre. Elle tenait à posséder plus de cultes et plus de dieux tutélaires qu'aucune autre cité.

Chapitre XVIII : De l'omnipotence de l'Etat ; les Anciens n'ont pas connu la liberté individuelle

La cité avait été fondée sur une religion et constituée comme une Église. De là sa force ; de là aussi son omnipotence et l'empire absolu qu'elle exerçait sur ses membres. Dans une société établie sur de tels principes, la liberté individuelle ne pouvait pas exister. Le citoyen était soumis en toutes choses et sans nulle réserve à la cité ; il lui appartenait tout entier. La religion qui avait enfanté l'État, et l'État qui entretenait la religion, se soutenaient l'un l'autre et ne faisaient qu'un ; ces deux puissances associées et confondues formaient une puissance presque surhumaine à laquelle l'âme et le corps étaient également asservis.

Il n'y avait rien dans l'homme qui fût indépendant. Son corps appartenait à l'État et était voué à sa défense ; à Rome, le service militaire était dû jusqu'à cinquante ans, à Athènes jusqu'à soixante, à Sparte toujours. Sa fortune était toujours à la disposition de l'État ; si la cité avait besoin d'argent, elle pouvait ordonner aux femmes de lui livrer leurs bijoux, aux créanciers de lui abandonner leurs créances, aux possesseurs d'oliviers de lui céder gratuitement l'huile qu'ils avaient fabriquée.

La vie privée n'échappait pas à cette omnipotence de l'État. La loi athénienne, au nom de la religion, défendait à l'homme de rester célibataire. Sparte punissait non seulement celui qui ne se mariait pas, mais même celui qui se mariait tard. L'État pouvait prescrire à Athènes le travail, à Sparte l'oisiveté. Il exerçait sa tyrannie jusque dans les plus petites choses ; à Locres, la loi défendait aux hommes de boire du vin pur ; à Rome, à Milet, à Marseille, elle le défendait aux femmes. Il était ordinaire que le costume fût fixé invariablement par les lois de chaque cité ; la législation de Sparte réglait la coiffure des femmes, et celle d'Athènes leur interdisait d'emporter en voyage plus de trois robes. A Rhodes et à Byzance, la loi défendait de se raser la barbe.

L'État avait le droit de ne pas tolérer que ses citoyens fussent difformes ou contrefait. En conséquence il ordonnait au père à qui naissait un tel enfant, de le faire mourir. Cette loi se trouvait dans les anciens codes de Sparte et de Rome. Nous ne savons pas si elle existait à Athènes ; nous savons seulement qu'Aristote et Platon l'inscrivirent dans leurs législations idéales.

Il y a dans l'histoire de Sparte un trait que Plutarque et Rousseau admiraient fort. Sparte venait d'éprouver une défaite à Leuctres et beaucoup de ses citoyens avaient péri. A cette nouvelle, les parents des morts durent se montrer en public avec un visage gai. La mère qui savait que son fils avait échappé au désastre et qu'elle allait le revoir, montrait de l'affliction et pleurait. Celle qui savait qu'elle ne reverrait plus son fils, témoignait de la joie et parcourait les temples en remerciant les dieux. Quelle était donc la puissance de l'État, qui ordonnait le renversement des sentiments naturels et qui était obéi !

L'État n'admettait pas qu'un homme fût indifférent à ses intérêts ; le philosophe, l'homme d'étude n'avait pas le droit de vivre à part. C'était une obligation qu'il votât dans l'assemblée et qu'il fût magistrat à son tour. Dans un temps où les discordes étaient fréquentes, la loi athénienne ne permettait pas au citoyen de rester neutre ; il devait combattre avec l'un ou avec l'autre parti ; contre celui qui voulait demeurer à l'écart des factions et se montrer calme, la loi prononçait la peine de l'exil avec confiscation des biens.

II s'en fallait de beaucoup que l'éducation fût libre chez les Grecs. Il n'y avait rien au contraire où l'État tînt davantage à être maître. A Sparte, le père n'avait aucun droit sur l'éducation de son enfant. La loi paraît avoir été moins rigoureuse à, Athènes ; encore la cité faisait-elle en sorte que l'éducation fût commune sous des maîtres choisis par elle. Aristophane, dans un passage éloquent, nous montre les enfants d'Athènes se rendant à leur école ; en ordre, distribués par quartiers, ils marchent en rangs serrés, par la pluie, par la neige ou au grand soleil ; ces enfants semblent déjà comprendre que c'est un devoir civique qu'ils remplissent. L'État voulait diriger seul l'éducation, et Platon dit le motif de cette exigence : « Les parents ne doivent pas être libres d'envoyer ou de ne pas envoyer leurs enfants chez les maîtres que la cité a choisis ; car les enfants sont moins à leurs parents qu'à la cité. » L'État considérait le corps et l'âme de chaque citoyen comme lui appartenant ; aussi voulait-il façonner ce corps et cette âme de manière à en tirer le meilleur parti. Il lui enseignait la gymnastique, parce que le corps de l'homme était une arme pour la cité, et qu'il fallait que cette arme fût aussi forte et aussi maniable que possible. Il lui enseignait aussi les chants religieux, les hymnes, les danses sacrées, parce que cette connaissance était nécessaire à la bonne exécution des sacrifices et des fêtes de la cité.

L'État ne permettait pas volontiers qu'il y eût un enseignement libre à côté du sien. A Athènes il y avait une loi qui défendait d'instruire les jeunes gens sans une autorisation des magistrats ; une autre loi interdisait spécialement d'enseigner la philosophie.

L'homme n'avait pas le choix de ses croyances. Il devait croire et se soumettre à la religion de la cité. On pouvait haïr ou mépriser les dieux de la cité voisine ; quant aux divinités d'un caractère général et universel, comme Jupiter Céleste, ou Cybèle ou Junon, on était libre d'y croire ou de n'y pas croire. Mais il ne fallait pas qu'on s'avisât de douter d'Athéné Poliade ou d'Érecthée ou de Cécrops. II y aurait eu là une grande impiété qui eût porté atteinte à la religion et à l'État en même temps, et que l'État eût sévèrement punie. Socrate fut mis à mort pour ce crime. La liberté de penser à l'égard de la religion de la cité était absolument inconnue chez les anciens. Il fallait se conformer à toutes les règles du culte, figurer dans toutes les processions, prendre part aux repas sacrés. La législation athénienne prononçait une peine contre ceux qui s'abstenaient de célébrer religieusement une fête nationale.

Les anciens ne connaissaient donc ni la liberté de la vie privée, ni la liberté d'éducation, ni la liberté religieuse. La personne humaine comptait pour bien peu de chose vis-à-vis de cette autorité sainte et presque divine qu'on appelait la patrie ou l'État. L'État n'avait pas seulement, comme dans nos sociétés modernes, un droit de justice à l'égard des citoyens. Il pouvait frapper sans qu'on fût coupable et par cela seul que son intérêt était en jeu. Aristide assurément n'avait commis aucun crime et n'en était même pas soupçonné ; mais la cité avait le droit de le chasser de son territoire par ce seul motif qu'Aristide avait acquis par ses vertus trop d'influence et qu'il pouvait devenir dangereux, s'il le voulait. On appelait cela l'ostracisme ; cette institution n'était pas particulière à Athènes ; on la trouve à Argos, à Mégare, à Syracuse et nous pouvons croire qu'elle existait dans toutes les cités grecques. Or l'ostracisme n'était pas un châtiment ; c'était une précaution que la cité prenait contre un citoyen qu'elle soupçonnait de pouvoir la gêner un jour. A Athènes on pouvait mettre un homme en accusation et le condamner pour incivisme, c'est-à-dire pour défaut d'affection envers l'État. La vie de l'homme n'était garantie par rien dès qu'il s'agissait de l'intérêt de la cité. Rome fit une loi par laquelle il était permis de tuer tout homme qui aurait l'intention de devenir roi. La funeste maxime que le salut de l'État est la loi suprême, a été formulée par l'antiquité. On pensait que le droit, la justice, la morale, tout devait céder devant l'intérêt de la patrie.

C'est donc une erreur singulière entre toutes les erreurs humaines que d'avoir cru que dans les cités anciennes l'homme jouissait de la liberté. Il n'en avait pas même l'idée. Il ne croyait pas qu'il pût exister de droit vis-à-vis de la cité et de ses dieux. Nous verrons bientôt que le gouvernement a plusieurs fois changé de forme ; mais la nature de l’'État est restée à peu près la même, et son omnipotence n'a guère été diminuée. Le gouvernement s'appela tour à tour monarchie, aristocratie, démocratie ; mais aucune de ces révolutions ne donna aux hommes la vraie liberté, la liberté individuelle. Avoir des droits politiques, voter, nommer des magistrats, pouvoir être archonte, voilà ce qu'on appelait la liberté ; mais l'homme n'en était pas moins asservi à l'État. Les anciens, et surtout les Grecs, s'exagérèrent toujours l'importance et les droits de la société ; cela tient sans doute au caractère sacré et religieux que la société avait revêtu à l'origine.

La citation est fort longue j'en conviens ; mais n'aurions -nous pas tendance à idéaliser la démocratie athénienne, à admirer le courage et l'abnégation des Spartiates, et à louer le droit civil romain père du nôtre ? La liberté individuelle est une affaire plutôt récente, au regard de l'Histoire. Pat

La cité avait été fondée sur une religion et constituée comme une Église. De là sa force ; de là aussi son omnipotence et l'empire absolu qu'elle exerçait sur ses membres. Dans une société établie sur de tels principes, la liberté individuelle ne pouvait pas exister. Le citoyen était soumis en toutes choses et sans nulle réserve à la cité ; il lui appartenait tout entier. La religion qui avait enfanté l'État, et l'État qui entretenait la religion, se soutenaient l'un l'autre et ne faisaient qu'un ; ces deux puissances associées et confondues formaient une puissance presque surhumaine à laquelle l'âme et le corps étaient également asservis.

Il n'y avait rien dans l'homme qui fût indépendant. Son corps appartenait à l'État et était voué à sa défense ; à Rome, le service militaire était dû jusqu'à cinquante ans, à Athènes jusqu'à soixante, à Sparte toujours. Sa fortune était toujours à la disposition de l'État ; si la cité avait besoin d'argent, elle pouvait ordonner aux femmes de lui livrer leurs bijoux, aux créanciers de lui abandonner leurs créances, aux possesseurs d'oliviers de lui céder gratuitement l'huile qu'ils avaient fabriquée.

La vie privée n'échappait pas à cette omnipotence de l'État. La loi athénienne, au nom de la religion, défendait à l'homme de rester célibataire. Sparte punissait non seulement celui qui ne se mariait pas, mais même celui qui se mariait tard. L'État pouvait prescrire à Athènes le travail, à Sparte l'oisiveté. Il exerçait sa tyrannie jusque dans les plus petites choses ; à Locres, la loi défendait aux hommes de boire du vin pur ; à Rome, à Milet, à Marseille, elle le défendait aux femmes. Il était ordinaire que le costume fût fixé invariablement par les lois de chaque cité ; la législation de Sparte réglait la coiffure des femmes, et celle d'Athènes leur interdisait d'emporter en voyage plus de trois robes. A Rhodes et à Byzance, la loi défendait de se raser la barbe.

L'État avait le droit de ne pas tolérer que ses citoyens fussent difformes ou contrefait. En conséquence il ordonnait au père à qui naissait un tel enfant, de le faire mourir. Cette loi se trouvait dans les anciens codes de Sparte et de Rome. Nous ne savons pas si elle existait à Athènes ; nous savons seulement qu'Aristote et Platon l'inscrivirent dans leurs législations idéales.

Il y a dans l'histoire de Sparte un trait que Plutarque et Rousseau admiraient fort. Sparte venait d'éprouver une défaite à Leuctres et beaucoup de ses citoyens avaient péri. A cette nouvelle, les parents des morts durent se montrer en public avec un visage gai. La mère qui savait que son fils avait échappé au désastre et qu'elle allait le revoir, montrait de l'affliction et pleurait. Celle qui savait qu'elle ne reverrait plus son fils, témoignait de la joie et parcourait les temples en remerciant les dieux. Quelle était donc la puissance de l'État, qui ordonnait le renversement des sentiments naturels et qui était obéi !

L'État n'admettait pas qu'un homme fût indifférent à ses intérêts ; le philosophe, l'homme d'étude n'avait pas le droit de vivre à part. C'était une obligation qu'il votât dans l'assemblée et qu'il fût magistrat à son tour. Dans un temps où les discordes étaient fréquentes, la loi athénienne ne permettait pas au citoyen de rester neutre ; il devait combattre avec l'un ou avec l'autre parti ; contre celui qui voulait demeurer à l'écart des factions et se montrer calme, la loi prononçait la peine de l'exil avec confiscation des biens.

II s'en fallait de beaucoup que l'éducation fût libre chez les Grecs. Il n'y avait rien au contraire où l'État tînt davantage à être maître. A Sparte, le père n'avait aucun droit sur l'éducation de son enfant. La loi paraît avoir été moins rigoureuse à, Athènes ; encore la cité faisait-elle en sorte que l'éducation fût commune sous des maîtres choisis par elle. Aristophane, dans un passage éloquent, nous montre les enfants d'Athènes se rendant à leur école ; en ordre, distribués par quartiers, ils marchent en rangs serrés, par la pluie, par la neige ou au grand soleil ; ces enfants semblent déjà comprendre que c'est un devoir civique qu'ils remplissent. L'État voulait diriger seul l'éducation, et Platon dit le motif de cette exigence : « Les parents ne doivent pas être libres d'envoyer ou de ne pas envoyer leurs enfants chez les maîtres que la cité a choisis ; car les enfants sont moins à leurs parents qu'à la cité. » L'État considérait le corps et l'âme de chaque citoyen comme lui appartenant ; aussi voulait-il façonner ce corps et cette âme de manière à en tirer le meilleur parti. Il lui enseignait la gymnastique, parce que le corps de l'homme était une arme pour la cité, et qu'il fallait que cette arme fût aussi forte et aussi maniable que possible. Il lui enseignait aussi les chants religieux, les hymnes, les danses sacrées, parce que cette connaissance était nécessaire à la bonne exécution des sacrifices et des fêtes de la cité.

L'État ne permettait pas volontiers qu'il y eût un enseignement libre à côté du sien. A Athènes il y avait une loi qui défendait d'instruire les jeunes gens sans une autorisation des magistrats ; une autre loi interdisait spécialement d'enseigner la philosophie.

L'homme n'avait pas le choix de ses croyances. Il devait croire et se soumettre à la religion de la cité. On pouvait haïr ou mépriser les dieux de la cité voisine ; quant aux divinités d'un caractère général et universel, comme Jupiter Céleste, ou Cybèle ou Junon, on était libre d'y croire ou de n'y pas croire. Mais il ne fallait pas qu'on s'avisât de douter d'Athéné Poliade ou d'Érecthée ou de Cécrops. II y aurait eu là une grande impiété qui eût porté atteinte à la religion et à l'État en même temps, et que l'État eût sévèrement punie. Socrate fut mis à mort pour ce crime. La liberté de penser à l'égard de la religion de la cité était absolument inconnue chez les anciens. Il fallait se conformer à toutes les règles du culte, figurer dans toutes les processions, prendre part aux repas sacrés. La législation athénienne prononçait une peine contre ceux qui s'abstenaient de célébrer religieusement une fête nationale.

Les anciens ne connaissaient donc ni la liberté de la vie privée, ni la liberté d'éducation, ni la liberté religieuse. La personne humaine comptait pour bien peu de chose vis-à-vis de cette autorité sainte et presque divine qu'on appelait la patrie ou l'État. L'État n'avait pas seulement, comme dans nos sociétés modernes, un droit de justice à l'égard des citoyens. Il pouvait frapper sans qu'on fût coupable et par cela seul que son intérêt était en jeu. Aristide assurément n'avait commis aucun crime et n'en était même pas soupçonné ; mais la cité avait le droit de le chasser de son territoire par ce seul motif qu'Aristide avait acquis par ses vertus trop d'influence et qu'il pouvait devenir dangereux, s'il le voulait. On appelait cela l'ostracisme ; cette institution n'était pas particulière à Athènes ; on la trouve à Argos, à Mégare, à Syracuse et nous pouvons croire qu'elle existait dans toutes les cités grecques. Or l'ostracisme n'était pas un châtiment ; c'était une précaution que la cité prenait contre un citoyen qu'elle soupçonnait de pouvoir la gêner un jour. A Athènes on pouvait mettre un homme en accusation et le condamner pour incivisme, c'est-à-dire pour défaut d'affection envers l'État. La vie de l'homme n'était garantie par rien dès qu'il s'agissait de l'intérêt de la cité. Rome fit une loi par laquelle il était permis de tuer tout homme qui aurait l'intention de devenir roi. La funeste maxime que le salut de l'État est la loi suprême, a été formulée par l'antiquité. On pensait que le droit, la justice, la morale, tout devait céder devant l'intérêt de la patrie.

C'est donc une erreur singulière entre toutes les erreurs humaines que d'avoir cru que dans les cités anciennes l'homme jouissait de la liberté. Il n'en avait pas même l'idée. Il ne croyait pas qu'il pût exister de droit vis-à-vis de la cité et de ses dieux. Nous verrons bientôt que le gouvernement a plusieurs fois changé de forme ; mais la nature de l’'État est restée à peu près la même, et son omnipotence n'a guère été diminuée. Le gouvernement s'appela tour à tour monarchie, aristocratie, démocratie ; mais aucune de ces révolutions ne donna aux hommes la vraie liberté, la liberté individuelle. Avoir des droits politiques, voter, nommer des magistrats, pouvoir être archonte, voilà ce qu'on appelait la liberté ; mais l'homme n'en était pas moins asservi à l'État. Les anciens, et surtout les Grecs, s'exagérèrent toujours l'importance et les droits de la société ; cela tient sans doute au caractère sacré et religieux que la société avait revêtu à l'origine.

La citation est fort longue j'en conviens ; mais n'aurions -nous pas tendance à idéaliser la démocratie athénienne, à admirer le courage et l'abnégation des Spartiates, et à louer le droit civil romain père du nôtre ? La liberté individuelle est une affaire plutôt récente, au regard de l'Histoire. Pat

Fustel de Coulanges. La Cité antique, extraits : Avec une notice biographique, une notice littéraire et des notes explicatives par M. Pierre Fabre

Numa Denis Fustel de Coulanges

Numa Denis Fustel de Coulanges

La cité antique, comme toute société humaine, présentait des rangs, des distinctions, des inégalités. On connaît, à Athènes, la distinction originaire entre les Eupatrides et les Thètes ; à Sparte, on trouve la classe des Égaux et celle des Inférieurs ; en Eubée, celle des chevaliers et celle du peuple. L’histoire de Rome est pleine de la lutte entre les patriciens et les plébéiens, lutte que l’on retrouve dans toutes les cités sabines, latines et étrusques. On peut même remarquer que plus haut on remonte dans l’histoire de la Grèce et de l’Italie, plus la distinction apparaît profonde et les rangs fortement marqués : preuve certaine que l’inégalité ne s’est pas formée à la longue, mais qu’elle a existé dès l’origine et qu’elle est contemporaine de la naissance des cités. Il importe de rechercher sur quels principes reposait cette division des classes. On pourra voir ainsi plus facilement en vertu de quelles idées ou de quels besoins les luttes vont s’engager, ce que les classes inférieures vont réclamer, et au nom de quels principes les classes supérieures défendront leur empire. On a vu plus haut que la cité était née de la confédération des familles et des tribus. Or, avant le jour où la cité se forma, la famille contenait déjà en elle-même cette distinction de classes. En effet la famille ne se démembrait pas ; elle était indivisible comme la religion primitive du foyer. Le fils aîné, succédant seul au père, prenait en main le sacerdoce, la propriété, l’autorité, et ses frères étaient à son égard ce qu’ils avaient été à l’égard du père. De génération en génération, d’aîné en aîné, il n’y avait toujours qu’un chef de famille ; il présidait au sacrifice, disait la prière, jugeait, gouvernait. A lui seul, a l’origine, appartenait le titre de pater ; car ce mot qui désignait la puissance et non pas la paternité, n’a pu s’appliquer alors qu’au chef de la famille. Ses fils, ses frères, ses serviteurs, tous l’appelaient ainsi.

Dans chaque cité, le riche et le pauvre étaient deux ennemis qui vivaient à côté l’un de l’autre, l’un convoitant la richesse, l’autre voyant sa richesse convoitée. Entre eux nulle relation, nul service, nul travail qui les unit. Le pauvre ne pouvait acquérir la richesse qu’en dépouillant le riche. Le riche ne pouvait défendre son bien que par une extrême habileté ou par la force. Ils se regardaient d’un œil haineux. C’était dans chaque ville une double conspiration : les pauvres conspiraient par cupidité, les riches par peur. Aristote dit que les riches prononçaient entre eux ce serment : « Je jure d’être toujours l’ennemi du peuple, et de lui faire tout le mal que je pourrai. » Il n’est pas possible de dire lequel des deux partis commit le plus de cruautés et de crimes. Les haines effaçaient dans le cœur tout sentiment d’humanité. « Il y eut à Milet une guerre entre les riches et les pauvres. Ceux-ci eurent d’abord le dessus et forcèrent les riches à s’enfuir de la ville. Mais ensuite, regrettant de n’avoir pu les égorger, ils prirent leurs enfants, les rassemblèrent dans des granges et les firent broyer sous les pieds des bœufs. Les riches rentrèrent ensuite dans la ville et redevinrent les maîtres. Ils prirent, à leur tour, les enfants des pauvres, les enduisirent de poix et les brûlèrent tout vifs. »

Pour la vieille religion domestique, la famille était le vrai corps, le véritable être vivant, dont l'individu n'était qu'un membre inséparable : aussi le nom patronymique fut-il le premier en date et le premier en importance. La nouvelle religion, au contraire, reconnaissait à l'individu une vie propre, une liberté complète, une indépendance toute personnelle, et ne répugnait nullement à l'idée de l'isoler de la famille : aussi le nom de baptême fut-il le premier et longtemps le seul nom.

Pour se faire une idée vraie de l'hérédité chez les anciens, il ne faut pas se figurer une fortune qui passe d'une main dans une autre main. La fortune est immobile, comme le foyer et le tombeau auxquels elle est attachée. C'est l'homme qui passe. C'est l'homme qui, à mesure que la famille déroule ses générations, arrive à son heure marquée pour continuer le culte et prendre soin du domaine.

Quand une aristocratie en vient à douter que son empire soit légitime, ou elle n'a plus le courage de le défendre, ou elle le défend mal.

«Lorsque l'autorité cesse de paraître juste aux sujets, il faut encore du temps pour qu'elle cesse de le paraître aux maîtres ».

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Numa Denis Fustel de Coulanges

Lecteurs de Numa Denis Fustel de Coulanges (46)Voir plus

Quiz

Voir plus

La gloire de mon père

Comment s'appelle le personnage principal ?

Georges

Marcel

Emile

Gilbert

8 questions

73 lecteurs ont répondu

Thème :

Marcel PagnolCréer un quiz sur cet auteur73 lecteurs ont répondu