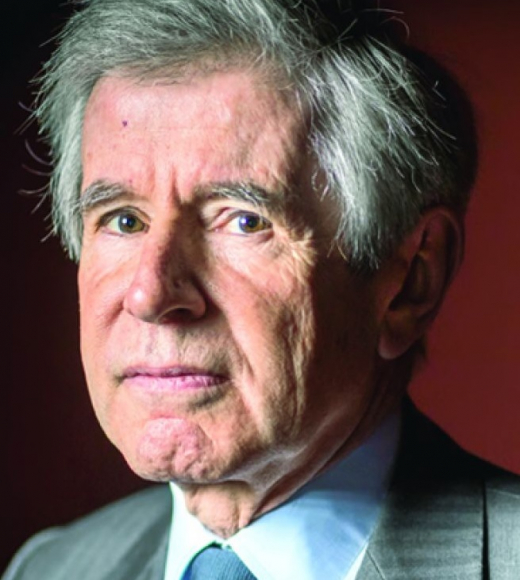

Nationalité : France

Né(e) à : Paris , le 15/04/1949

Ajouter des informations

Né(e) à : Paris , le 15/04/1949

Biographie :

Alain Jacques Richard Minc dit Alain Minc, est un conseiller politique et économique, essayiste et dirigeant d'entreprise.

Ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des mines de Paris, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris puis de l'École nationale d'administration.

Il intègre l'Inspection générale des Finances puis démissionne de son corps pour rejoindre Saint-Gobain en 1979. Il quitte cette société en 1986 pour travailler avec l'homme d'affaires Carlo De Benedetti, et devient administrateur-directeur général de Cerus. Il quitte la société en avril 1991.

Il est ou a été membre de plusieurs groupes de réflexion influents, comme la défunte Fondation Saint-Simon dont il fut le trésorier ou le club le Siècle. Publiant environ un livre par an, il est un conseiller sollicité par les principales entreprises françaises. Administrateur de nombreuses sociétés, il traite d'économie comme du discours de communication avec sa propre société.

Il est également éditorialiste d'une émission de télévision puis animateur, et d'un journal, et président de l'ONG "EuropaNova".

Membre de plusieurs "think tank" célèbres, sa proximité avec le pouvoir lui donne l'occasion en 2023 d'en rédiger le dictionnaire amoureux.

+ Voir plusAlain Jacques Richard Minc dit Alain Minc, est un conseiller politique et économique, essayiste et dirigeant d'entreprise.

Ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des mines de Paris, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris puis de l'École nationale d'administration.

Il intègre l'Inspection générale des Finances puis démissionne de son corps pour rejoindre Saint-Gobain en 1979. Il quitte cette société en 1986 pour travailler avec l'homme d'affaires Carlo De Benedetti, et devient administrateur-directeur général de Cerus. Il quitte la société en avril 1991.

Il est ou a été membre de plusieurs groupes de réflexion influents, comme la défunte Fondation Saint-Simon dont il fut le trésorier ou le club le Siècle. Publiant environ un livre par an, il est un conseiller sollicité par les principales entreprises françaises. Administrateur de nombreuses sociétés, il traite d'économie comme du discours de communication avec sa propre société.

Il est également éditorialiste d'une émission de télévision puis animateur, et d'un journal, et président de l'ONG "EuropaNova".

Membre de plusieurs "think tank" célèbres, sa proximité avec le pouvoir lui donne l'occasion en 2023 d'en rédiger le dictionnaire amoureux.

Ajouter des informations

étiquettes

Videos et interviews (7)

Voir plusAjouter une vidéo

Citations et extraits (45)

Voir plus

Ajouter une citation

Chacun connaît dans la vie politique ou le monde des affaires des individus convaincus que leur intrinsèque supériorité leur donne tous les droits et que le respect de la légalité se réduit pour eux au strict minimum. Les uns habillent leur désinvolture à l’égard des règles par le sens qu’ils affichent d’une mission que Dieu ou le destin – en fonction de leur propre religiosité – leur a confiée. Les autres se contentent d’une affirmation plus primitive : tout leur est permis, dès lors qu’ils s’estiment d’une essence supérieure.

Quand on posait, il y a vingt ans, une question simplissime - quel est l'espace le plus libre, le plus démocratique, le plus protecteur ? - la réponse fusait : les Etats-Unis, naturellement. Quelle devrait-elle être aujourd'hui, à condition de laisser de côté les grands confettis que sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada ? L'Europe, bien sûr

L chasse à l'immoralité n'est pas près de s'interrompre. Hommes politiques, industriels, journalistes, tous les membres de l'élite seront confrontés au rouleau compresseur de l'opinion et à l'exigence de transparence. Progrès en apparence incontestable de nos sociétés : davantage de transparence signifie davantage de démocratie, mais à la condition que le jeu démocratique ait ses règles, ses institutions , ses stabilisateurs.

L'unique grief que l'on puisse faire à l'euro est d'avoir été un somnifère trop efficace pour tous les pays que leur tempérament portait naturellement à l'endormissement et à la facilité.

Ces hommes, Burin, Delouvrier, Trichet étaient tout sauf monomaniaques : cultivés, parfois emportés par une passion intellectuelles, telle la poésie pour Trichet, lecteurs invétérés, curieux, ouverts aux autres : des seigneurs au sens mythique du terme.

Quel est le tour de bonneteau qui a réussi, dans ces conditions, à lui assurer une incroyable postérité? C'est la nécessité où s'est trouvée en Europe la gauche social-démocrate de s'inventer un contre-Marx, face à la pression communiste. S'est ainsi créée une vulgate keynésienne en face du vade-mecum marxiste. Faisant corps avec la démocratie politique, respectueuse, en grande partie, des règles du marché, elle a servi de caution à l'interventionnisme public, dont les sociaux-démocrates demeuraient les chantres. Dépense publique rimait avec Keynes ; sa politique fiscale de même ; politique sociale aussi ; dévaluation idem ; politique de bas taux d'intérêt naturellement...

Mitterrand nous avait débarrassés du communisme , Hollande nous débarrasse du socialisme , c'est pour la France un pas en avant gigantesque .( Dans " L'Express " du 29 janvier 2014 )

Branlottin était un petit bilboquet au visage agréable et mobile, mais toujours gaché par un sourire narquois.

Dans sa jeunesse, il était allé à la grande école des bureaucrates et en avait gardé des manières douceureuses et cassantes.

Il s'était vite lassé du calcul des gabelles, accises et autres taxes, vérifiés par les mandarins de sa caste, et avait rapidement bifurqué chez les marchands.

A ses débuts dans les affaires, le chemin de Branlottin avait croisé celui d'un riche italien qui possédait une fort profitable manufacture dans son pays. Cette manufacture fabriquait auparavant des machines à écrire qui ne se vendaient plus, et l'italien lui faisait maintenant produire des machines à compter qui se vendaient fort chères.

Branlottin et l'Italien mirent sur pied une ambitieuse opération qui devait enrichir, et le commandité, et le commanditaire.

Malheureusement, les calculs de Branlottin se révèlèrent aussi faux que les maximes qui remplissaient sa tête, et l'opération tourna au fiasco. L'Italien retourna dans son pays et Branlottin fut grillé pour toujours.

Si Papejet avait vendu son âme au socialisme, Branlottin avait vendu la sienne au mercantilisme.

Il avait choisi le bon camp : les marchands achètent les âmes plus cher que le font les bureaucrates.

Comme sa position était rien moins que solide, Branlottin devait jeter force fumées pour impressionner les marchands qui utilisaient son truchement pour amadouer les bureaucrates. A une certaine époque, il s'était incrusté dans une fort pernicieuse gazette qui nourrissait des chimères, au point de se croire la gazette de Referenz. Ces plumitifs insolents posaient aux professeurs de vertu depuis des lustres,

et ils donnaient déjà des leçons à Charles le Grand qui s'en moquait bien.

Cette gazette était peuplée par des impies qui blasphèmaient cent fois par jour contre Hermès, Dieu du Commerce et des Voleurs.

Le Dieu s'était bien vengé, et plus ils blasphémaient, plus la gazette périclitait. A la fin, deux marchands et un bureaucrate défroqué avaient emporté la place affamée, malgré la résistance des assiègés.

Ensuite, Branlottin avait été expulsé de son fromage, et il ne s'en consolait point. Aussi pour continuer à exister à la Cour, il stipendiait de temps à autre un mercenaire, qui avec des ciseaux et force colle lui bricolait un ouvrage dans l'air du temps.

Les libraires étaient forcés de recevoir le dégoutant opus, mais il ne s'en débitait aucun. L'auteur allait partout, surtout dans les étranges lucarnes, et répétait que, de bien écrire, il ne se piquait point. Il ne mentait point, et en cette rencontre, ce fut la seule fois de sa vie où il énonça une vérité.

Dans sa jeunesse, il était allé à la grande école des bureaucrates et en avait gardé des manières douceureuses et cassantes.

Il s'était vite lassé du calcul des gabelles, accises et autres taxes, vérifiés par les mandarins de sa caste, et avait rapidement bifurqué chez les marchands.

A ses débuts dans les affaires, le chemin de Branlottin avait croisé celui d'un riche italien qui possédait une fort profitable manufacture dans son pays. Cette manufacture fabriquait auparavant des machines à écrire qui ne se vendaient plus, et l'italien lui faisait maintenant produire des machines à compter qui se vendaient fort chères.

Branlottin et l'Italien mirent sur pied une ambitieuse opération qui devait enrichir, et le commandité, et le commanditaire.

Malheureusement, les calculs de Branlottin se révèlèrent aussi faux que les maximes qui remplissaient sa tête, et l'opération tourna au fiasco. L'Italien retourna dans son pays et Branlottin fut grillé pour toujours.

Si Papejet avait vendu son âme au socialisme, Branlottin avait vendu la sienne au mercantilisme.

Il avait choisi le bon camp : les marchands achètent les âmes plus cher que le font les bureaucrates.

Comme sa position était rien moins que solide, Branlottin devait jeter force fumées pour impressionner les marchands qui utilisaient son truchement pour amadouer les bureaucrates. A une certaine époque, il s'était incrusté dans une fort pernicieuse gazette qui nourrissait des chimères, au point de se croire la gazette de Referenz. Ces plumitifs insolents posaient aux professeurs de vertu depuis des lustres,

et ils donnaient déjà des leçons à Charles le Grand qui s'en moquait bien.

Cette gazette était peuplée par des impies qui blasphèmaient cent fois par jour contre Hermès, Dieu du Commerce et des Voleurs.

Le Dieu s'était bien vengé, et plus ils blasphémaient, plus la gazette périclitait. A la fin, deux marchands et un bureaucrate défroqué avaient emporté la place affamée, malgré la résistance des assiègés.

Ensuite, Branlottin avait été expulsé de son fromage, et il ne s'en consolait point. Aussi pour continuer à exister à la Cour, il stipendiait de temps à autre un mercenaire, qui avec des ciseaux et force colle lui bricolait un ouvrage dans l'air du temps.

Les libraires étaient forcés de recevoir le dégoutant opus, mais il ne s'en débitait aucun. L'auteur allait partout, surtout dans les étranges lucarnes, et répétait que, de bien écrire, il ne se piquait point. Il ne mentait point, et en cette rencontre, ce fut la seule fois de sa vie où il énonça une vérité.

De ces trois termes, Résistant, Juif, communiste, le premier m’a le plus fasciné car rien n’ancrait davantage ma francité

dans ces années caractérisées par une telle effervescence populaire, tout effort pour transformer l'évènement en institution est comme un château de sable devant la marée du soir.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Alain Minc

Quiz

Voir plus

Les écrivains et le suicide

En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.

Virginia Woolf

Marguerite Duras

Sylvia Plath

Victoria Ocampo

8 questions

1710 lecteurs ont répondu

Thèmes :

suicide

, biographie

, littératureCréer un quiz sur cet auteur1710 lecteurs ont répondu