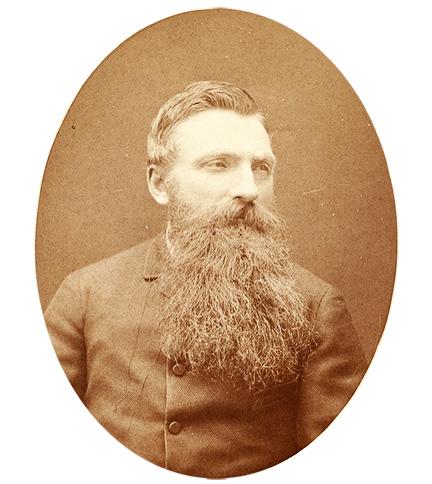

Mort(e) à : Meudon , le 17/11/1917

Auguste Rodin nait le 12 novembre 1840 au 3, rue de l'Arbalète à Paris dans une famille modeste d'origine rurale. Son père Jean-Baptiste était d'origine normande, sa mère Marie Cheffer d'origine lorraine. Du premier mariage de son père avec Gabrielle Cateneau, il eut une demi-sœur, Clothilde, qui semble être écartée de la famille après le deuxième mariage de Jean-Baptiste. Auguste eut une sœur aînée, Maria.

Pour plus de renseignements sur Auguste Rodin :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Rodin

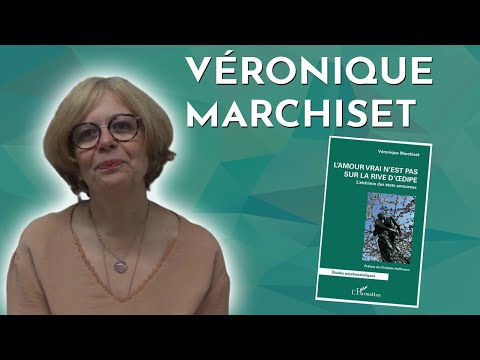

Et si l'amour ne dépendait pas de l'oedipe mais de la relation originelle tissée avec la mère ? Et s'il existait un autre amour délesté de notre histoire ? Traversons les mythes et les périodes grecque et romaine. Allons à la rencontre de l'amour dans l'art avec Camille Claudel et Auguste Rodin. Quel est l'avenir amoureux des Hommes qui n'ont pas eu de terre maternelle pour apprendre à aimer ? Nous interrogerons la biographie d'Hervé Bazin et celle d'Honoré de Balzac à la recherche d'une relation maternelle déterminante pour leur vie d'homme. Nous ferons un détour du côté de différentes correspondances pour y interroger le trio amoureux. Puis nous rejoindrons Jacques Lacan sur les îles Borromées. Ensuite viendra la question de l'amour virtuel à travers le cinéma et les sites de rencontre. Mais peut-on enfermer l'amour dans une théorie? Voir le livre : https://cutt.ly/rLxd6wi ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Véronique Marchiset est psychologue clinicienne et psychanalyste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Suivez-nous Instagram : https://www.instagram.com/editions.ha... Twitter : https://twitter.com/HarmattanParis Facebook : https://www.facebook.com/Editions.Har...

( Auguste Rodin au jeune Picasso venu présenter une de ses toiles)

• Artips, article 'Des pieds à toute épreuve', 11/07/2018

— Maître, dis-je à mon hôte, nul n’admire plus que moi cette étonnante figure ; mais j’espère que vous ne m’en voudrez pas de vous faire connaître l’effet quelle produit au Musée du Luxembourg sur beaucoup de visiteurs et surtout de visiteuses…

— Vous m’obligerez de me l’apprendre.

— Hé bien ! en général le public se détourne en s’écriant : Fi ! que c’est laid.

Et j’ai souvent remarqué des femmes qui se couvraient les yeux de leurs mains pour se soustraire à cette vision.

Rodin se mit à rire de bon cœur.

— Il faut croire, dit-il, que mon œuvre est éloquente pour provoquer des impressions si vives ; et sans doute ces personnes redoutent les vérités philosophiques trop rudes.

Mais ce qui m’importe uniquement, c’est l’opinion des gens de goût et j’ai été ravi de recueillir leurs suffrages au sujet de ma vieille Heaulmière. Je suis comme cette cantatrice romaine qui répondait aux huées populaires : Equitibus cano ! Je ne chante que pour les chevaliers ! c’est-à-dire pour les connaisseurs.

Le vulgaire s’imagine volontiers que ce qu’il juge laid dans la réalité n’est pas matière artistique. Il voudrait nous interdire de représenter ce qui lui déplaît et l’offense dans la Nature.

C’est une profonde erreur de sa part.

Ce qu’on nomme communément laideur dans la Nature peut dans l’art devenir d’une grande beauté.

Dans l’ordre des choses réelles, on appelle laid ce qui est difforme, ce qui est malsain, ce qui suggère l’idée de la maladie, de la débilité et de la souffrance, ce qui est contraire à la régularité, signe et condition de la santé et de la force ; un bossu est laid, un bancal est laid, la misère en haillons est laide.

Laides encore l’âme et la conduite de l’homme immoral, de l’homme vicieux et criminel, de l’homme anormal qui nuit à la société ; laide, l’âme du parricide, du traître, de l’ambitieux sans scrupules.

Et il est légitime que des êtres et des objets dont on ne peut attendre que du mal soient désignés par une épithète odieuse.

Mais qu’un grand artiste ou un grand écrivain s’empare de l’une ou de l’autre de ces laideurs, instantanément il la transfigure… d’un coup de baguette magique il en fait de la beauté : c’est de l’alchimie, de la féerie !

Que Velasquez peigne Sébastian, le nain de Philippe IV, il lui prête un regard si émouvant que nous y lisons tout de suite le douloureux secret de cet infirme forcé, pour assurer son existence, d’aliéner sa dignité humaine, de devenir un jouet, une marotte vivante… Et plus est poignant le martyre de la conscience logée dans ce corps monstrueux, plus l’œuvre de l’artiste est belle.

Que François Millet représente un pauvre rustre qui souffle un moment en s’appuyant sur le manche de sa houe, un misérable cassé par la fatigue, cuit par le soleil, aussi abruti qu’une bête de somme rouée de coups, il n’a qu’à accuser dans l’expression de ce damné la résignation au supplice ordonné par le Destin, pour que cette créature de cauchemar devienne un magnifique symbole de l’Humanité tout entière.

Que Baudelaire décrive une charogne immonde, visqueuse et rongée de vers, et qu’il imagine sous cet épouvantable aspect sa maîtresse adorée, rien n’égale en splendeur cette terrible opposition de la Beauté qu’on voudrait éternelle et de l’atroce désagrégation qui l’attend :

Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,

À cette horrible infection,

Étoile de mes yeux, Soleil de ma Nature,

Ô mon ange et ma passion !

Oui, telle vous serez, ô la reine des Grâces

Après les derniers sacrements,

Quand vous irez sous l’herbe et les floraisons grasses

Pourrir parmi les ossements…

Alors, ô ma Beauté, dites à la vermine

Qui vous mangera de baisers

Que j’ai gardé la forme et l’essence divine

De mes amours décomposés !

Et de même lorsque Shakespeare peint Iago ou Richard III, lorsque Racine peint Néron et Narcisse, la laideur morale interprétée par des esprits si clairs et si pénétrants devient un merveilleux thème de Beauté.

La courtisane qui jadis fut radieuse de jeunesse et de grâce, est maintenant repoussante de décrépitude. Autant elle était orgueilleuse de son charme, autant elle a honte de sa hideur.

Ha ! vieillesse félonne et fière,

Pourquoi m’as si tôt abattue ?

Qui me tient que je ne me fière (frappe)

Et qu’à ce coup je ne me tue !

Le statuaire a suivi pas à pas le poète.

Sa vieille ribaude plus ratatinée qu’une momie se lamente sur sa déchéance physique.

Courbée en deux, à croppetons, elle promène son regard désespéré sur ses seins, lamentables poches vides, sur son ventre affreusement plissé, sur ses bras et ses jambes plus noueux que des ceps de vigne :

Quand je pense, las ! au bon temps,

Quelle fus, quelle devenue,

Quand me regarde toute nue

Et je me vois si très changée,

Pauvre, sèche, maigre, menue,

Je suis presque tout enragée !

Qu’est devenu ce front poli.

Ces cheveux blonds…

. . . . . . . . . . . . .

Ces gentes épaules menues,

Petits têtins, hanches charnues,

levées, propres, faictisses (faites à souhait)

À tenir d’amoureuses lices ;

. . . . . . . . . . . . .

C’est d’humaine beauté l’issue !

Les bras courts et les mains contraictes, (contractées)

Les épaules toutes bossues,

Mamelles, quoi ! toutes retraites (desséchées)

Telles les hanches que les tettes !

… Quant aux cuisses,

Cuisses ne sont plus, mais cuissettes

Grivelées comme saucisses !

Le sculpteur n’est point resté au-dessous du poète. Au contraire, son œuvre dans l’effroi qu’elle inspire est peut-être plus expressive encore que les vers si truculents de maître Villon. La peau tombe en nappes flasques sur le squelette apparent : les cerceaux de la carcasse s’accusent sous le parchemin qui la recouvre : et tout cela branle, flageole, se racornit, se recroqueville.

Et de ce spectacle à la fois grotesque et navrant, se dégage une grande tristesse.

Et quand je dis que le métier doit se faire oublier, mon idée n’est point du tout que l’artiste puisse se passer de science.

La chasse à la bonne orthographe est ouverte !

Quel est le bon mot ?

1946 lecteurs ont répondu