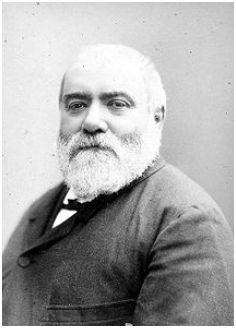

Nationalité : France

Né(e) à : Dourdan , le 8/10/1827

Mort(e) à : Paris , le 16/05/1899

Né(e) à : Dourdan , le 8/10/1827

Mort(e) à : Paris , le 16/05/1899

Biographie :

Francisque Sarcey, né à Dourdan le 8 octobre 1827 et mort à Paris le 16 mai 1899, est un critique dramatique et journaliste français.

En 1848, il entre à l'École normale supérieure où il est condisciple d'Edmond About, d'Hippolyte Taine, d'Alfred Assolant et de Lucien-Anatole Prévost-Paradol. En cette période révolutionnaire qui voit la fin du régime de Louis-Philippe, il est très marqué par Voltaire et l'esprit du XVIIIe siècle.

À sa sortie de l'École en 1851, il devient professeur de lettres à Chaumont (Haute-Marne). Hostile au régime impérial, il se montre à plusieurs reprises impertinent envers sa hiérarchie. Lorsque le ministre de l'Instruction publique, Hippolyte Fortoul, décide d'interdire aux professeurs le port de la barbe parce qu'il y voit un signe d'anarchie, Sarcey envoie à son recteur une lettre si ironique que celui-ci la fait parvenir au ministre. Le jeune professeur se retrouve aussitôt muté à Lesneven (Finistère), dans un établissement où la plupart des enseignants sont des prêtres, et comme les choses s'y passent bien et qu'il demande à y rester, il est envoyé à Rodez, puis à Grenoble.

Introduit par About, il donne son premier article dans Le Figaro du 1er janvier 1857, puis démissionne de l'enseignement et s'installe à Paris en 1858. En 1860, il devient critique dramatique au journal L'Opinion nationale tout en collaborant à d'autres publications. En 1867, il entre au journal Le Temps, toujours comme critique dramatique. Chaque lundi, il critique les pièces de la semaine ou donne une analyse d'art dramatique. Il y tiendra son feuilleton pendant 32 ans, jusqu'au 8 mai 1899, huit jours avant sa mort.

De 1868 à 1871, il collabore presque quotidiennement au Gaulois. Pendant la Commune, il publie une brochure hebdomadaire, Le Drapeau tricolore. Il y écrit une série d'articles anti-communards dans lesquels il se résout à ce qu'on doive fusiller « 80 000 gredins » pour sauver l'ordre bourgeois et républicain.

Il quitte Le Gaulois en 1871, lorsque ce journal devient bonapartiste pour entrer au XIXe siècle, un journal fondé en 1871 par About, qui milite pour une république modérée et contre la réaction. Il y entreprend de vives campagnes contre la magistrature, l'administration et surtout le cléricalisme, qui lui valent des procès et des condamnations.

+ Voir plusFrancisque Sarcey, né à Dourdan le 8 octobre 1827 et mort à Paris le 16 mai 1899, est un critique dramatique et journaliste français.

En 1848, il entre à l'École normale supérieure où il est condisciple d'Edmond About, d'Hippolyte Taine, d'Alfred Assolant et de Lucien-Anatole Prévost-Paradol. En cette période révolutionnaire qui voit la fin du régime de Louis-Philippe, il est très marqué par Voltaire et l'esprit du XVIIIe siècle.

À sa sortie de l'École en 1851, il devient professeur de lettres à Chaumont (Haute-Marne). Hostile au régime impérial, il se montre à plusieurs reprises impertinent envers sa hiérarchie. Lorsque le ministre de l'Instruction publique, Hippolyte Fortoul, décide d'interdire aux professeurs le port de la barbe parce qu'il y voit un signe d'anarchie, Sarcey envoie à son recteur une lettre si ironique que celui-ci la fait parvenir au ministre. Le jeune professeur se retrouve aussitôt muté à Lesneven (Finistère), dans un établissement où la plupart des enseignants sont des prêtres, et comme les choses s'y passent bien et qu'il demande à y rester, il est envoyé à Rodez, puis à Grenoble.

Introduit par About, il donne son premier article dans Le Figaro du 1er janvier 1857, puis démissionne de l'enseignement et s'installe à Paris en 1858. En 1860, il devient critique dramatique au journal L'Opinion nationale tout en collaborant à d'autres publications. En 1867, il entre au journal Le Temps, toujours comme critique dramatique. Chaque lundi, il critique les pièces de la semaine ou donne une analyse d'art dramatique. Il y tiendra son feuilleton pendant 32 ans, jusqu'au 8 mai 1899, huit jours avant sa mort.

De 1868 à 1871, il collabore presque quotidiennement au Gaulois. Pendant la Commune, il publie une brochure hebdomadaire, Le Drapeau tricolore. Il y écrit une série d'articles anti-communards dans lesquels il se résout à ce qu'on doive fusiller « 80 000 gredins » pour sauver l'ordre bourgeois et républicain.

Il quitte Le Gaulois en 1871, lorsque ce journal devient bonapartiste pour entrer au XIXe siècle, un journal fondé en 1871 par About, qui milite pour une république modérée et contre la réaction. Il y entreprend de vives campagnes contre la magistrature, l'administration et surtout le cléricalisme, qui lui valent des procès et des condamnations.

Source : Wikipédia

Ajouter des informations

étiquettes

Citations et extraits (2)

Ajouter une citation

Pot-Bouille de Zola (adaptation au théâtre)

Le rideau se lève sur la salle à manger des Josserand. Il est près de minuit. M. Josserand travaille à la lueur d’une lampe. Il s’est installé dans sa salle à manger, par économie.

On y a fait du feu pour le dîner, la chambre est chaude encore. M. Josserand a une place qui lui rapporte huit mille francs par an ; il y joint le produit de quelques travaux supplémentaires.

Avec dix mille francs, on n’est pas riche à Paris, quand on a deux filles à marier.

Mais on peut vivre, et M. Josserand, dont les goûts sont modestes, vivrait aisément de ce revenu médiocre.

Mais sa femme est de celles qui aiment le paraître plutôt que de l’être.

Elle veut jeter de la poudre aux yeux, et elle sacrifie tout à la montre.

Elle sert pour dîner à son mari un plat de pommes de terre ; mais elle recoit et elle a ses jours.

Elle n’a qu’une bonne, qu’elle est obligée de prendre ignorante du service, parce qu’elle la paye mal ; mais elle l’accable de besogne et exige que la malheureuse l’attende tous les soirs jusqu’à une heure du matin pour la déshabiller.

Elle a pris, dans sa belle maison, un appartement de 3.200 fr. de loyer, parce qu’il lui faut un salon.

Et quand son mari la gronde doucement sur ses dépenses utiles :

- Ne faut-il pas marier nos filles ? Répond-elle

Et elle court les bals, les réceptions, toujours en quête d’un gendre pour sa fille aînée, Mlle Berthe ; on s’occupera ensuite de la cadette.

Elle est allée précisément ce soir à un bal, où doit se conclure un mariage ; mais ce mariage a manqué comme les autres.

Elle rentre à une heure du matin, furieuse, et c’est naturellement sur son mari qu’elle passe sa mauvaise humeur.

Il baisse la tête sous l’orage ; car c’est un bon homme un peu faible, qui voit très bien l’impertinence de l’éducation que l’on a donnée à ses filles, mais qui n’a pas le courage de rester maître chez lui.

Il se contente de les aimer et de se tuer au travail pour ajouter un ruban à leur toilette.

Toute cette scène d’explication conjugale est fort bien faite, rondement menée, et semée de traits piquants, qui ont amusé le public.

Mais, il faut bien le dire aux disciples de M. Emile Zola, il n’y a rien de moins nouveau que cette scène-là (…)

Pardon ! S’écrie le choeur des disciples, c’est dans l’observation exacte du détail vrai que Zola innove.

Ainsi, tenez !

Voici la mère et les deux filles qui rentrent du bal ; elles n’ont pas pris de voiture pour économiser quarante sous ; il pleuvait ; regardez les jupes des trois femmes, elles sont frangées de boue.

Elles ont faim, et cherchent dans le buffet s’il n’y aurait pas quelque reste du dîner.

La mère découvre un plat que la bonne a oublié de nettoyer ; elle le flaire, et, faisant la grimace : « quelle infection ! » s’écrie-t-elle.

Quelle infection ! C’est là que se révèle le génie novateur.

Ces jupes frangées de boue, c’est là qu’est le pas fait par l’art.

A la bonne heure ! Mais, si l’on prend par là les choses, je ferai remarquer à ces messieurs que Zola s’est arrêté à mi-chemin et que sa timidité m’étonne (…) Mais à quoi bon la frange de boue si l’on ne va pas jusqu’à la camisole ?

Et même ce mot, dont Zola est sans doute si glorieux : c’est une infection ! Ce mot n’est pas le dernier du naturalisme. D’autres, plus hardis, pousseront plus loin (…)

Mme Josserrand pourrait rentrer et dire : « on n’avait pas encore lavé la cuvette des lieux. C’est dégoûtant ! ça puait à engloutir le coeur ! »

Sérieusement, comment un homme de la valeur de M. Zola attache-t-il du prix ce puérilités ? Le voilà bien avancé de nous avoir fait avoir fait avaler son infection ? Le mot était-il donc d’une invention si difficile ? Fallait-il avoir du génie pour l’écrire ? (…)

Les séides de M. Zola se pâment d’admiration sur ces détails (…) Ils lui gâtent une scène qui, je le répète est jolie et amusante.

La mauvaise humeur criarde de la femme et l’inaltérable douceur du mari s’y opposent de la façon la plus comique.

On sent à certaines répliques que ces filles, si mal élevées, n’estiment ni ne respectent leur père, qu’elles aiment parce qu’il est bon, ni leur mère, qu’elles craignent : l’un est trop faible, l’autre trop sotte.

On se dit qu’elles ne peuvent manquer un jour de tourner mal.

Au second acte, nous avons une soirée chez les Josserand.

C’est la fête de l’oncle Bachelard, un oncle riche, dont on espère tirer une dot pour Berthe.

On l’a invité à dîner, et avec lui un de ses amis, M. Trublot, un garçon fort mal élevé, qui a pour habitude de faire la cour aux bonnes des maisons où il est reçu. Faire la cour est un terme honnête, car il commence par leur prendre la taille, les embrasse, et leur demande crûment pour le soir la clef de leur chambre.

Au reste, Bachelard n’est guère plus ragoûtant que lui et tous les deux font la paire.

Sa peinture d’une soirée bourgeoise… Eh ! Mon Dieu ! Elle est assez plaisante ; c’est du Paul de Kock poussé au noir ; du Paul de Kock sans bonne humeur ; du Paul de Kock où la gaieté et le gros rire sont remplacés par une ironie amère et triste. Le trait caricatural est tout aussi gros, mais il est sombre : là est la seule différence (…)

Ce Bachelard - j’y reviens - n’est pas déjà pas très admissible dans le roman, où l’auteur s’est pourtant donné la peine de l’expliquer et de l’illustrer avec luxe.

Au théâtre, où le commentaire manque, c’est tout bonnement un être ignoble et répugnant.

On rougit à voir de jolies et honnêtes filles lui prodiguer des caresses pour lui carotter vingt francs qu’elles lui volent dans la poche de son gilet, sous l’oeil indulgent de la mère qui les approuve.

Ce mastodonte, qui s’est empiffré de nourriture, s’endort dans tous les coins :

- Pourvu qu’il ne ronfle pas ! Dit Mme Josserand écoeurée.

Quel avantage trouvez-vous à nous montrer, surtout quand il n’exerce aucune action sur la conduite du drame ? On en retrancherait ce vilain morceau, que l’action n’en serait ni ralentie ni précipitée.

Trublot n’est qu’un agrément dans la pièce, et quel agrément !

Ce détail et quelques autres de même sorte me corrompent tout le plaisir que je pourrais trouver à cette caricature d’une réception dans le monde de la petite bourgeoisie (…)

Berthe y a pêché un mari : un pauvre imbécile malingre, souffreteux, M. Auguste Vabre, le propriétaire d’un magasin de nouveautés, qui n’oserait pas même toucher le bout du doigt d’une femme, et souffre de son incurable timidité.

La mère a laissé exprès Berthe seule avec lui, après l’avoir chapitrée sur ce qu’elle a à faire. Berthe l’amène, par des raffinements de coquetterie, à se jeter à ses genoux, à lui baiser le bout des doigts : on sait ce que cela signifie au théâtre.

O convention ! Te retrouvais-je partout dans les drames de Zola ! On entre, les surprend. une réparation est devenue nécessaire ; le mariage a été conclu en dix minutes.

Voilà Mme Josserand au comble de ses voeux : elle s’est débarrassée d’une de ses filles.

Que va devenir cette fille mariée par surprise à un homme qu’elle n’aime point et qui ne l’eût jamais épousée s’il n’avait été pris au mariage comme une ablette à l’hameçon. C’est là le drame, ou, si vous voulez, l’étude (…)

Il nous transporte au magasin du Bonheur des Dames, où Berthe, devenue Mme Vabre, trône à la caisse, inscrivant les factures et recevant de l’argent.

Qu’est-ce que l’auteur devait s’efforcer de montrer ?

Cette Berthe, ennuyée de son mari, dégoûtée de son travail, ne songe qu’à dépenser de l’argent ; au lieu de se tenir à sa caisse, elle se sauve aussitôt qu’elle peut avec sa mère et sa soeur, fait des emplettes, qu’elle ne paye pas, se plaint de son mari qui est un grigou, et d’une oreille complaisante écoute les doux propos de son premier commis, qui lui parle d’amour.

Telle est le résultat de la détestable éducation qu’elle a reçue de sa mère (…)

Le dernier acte est fort touchant. Il nous ramène chez les Josseand.

Berthe, chassée par son mari, est venue demander asile à sa famille.

Mais on n’a pas osé avouer au pauvre vieux père la vérité déshonorante et cruelle. On lui a dit seulement que M. Vabre est en voyage.

Il l’a cru et il est enchanté d’avoir sa fille quelques jours avec lui pour la gâter. On est bien triste pourtant dans la maison.

La cadette ne se marie pas ; le traitement du père ne suffit pas aux dépenses du ménage ; Adèle, qui veut se faire renvoyer, est de plus en plus insolente.

Josseand, qui s’est usé au travail, est souffrant et devrait s’aliter. Mais ce brave homme sait que tous les siens ont besoin de lui. Il s’en va à son bureau.

Les deux restent seules, et nous apprenons alors que la cadette, s’ennuyant de ne pas se marier, a trouvé un amant et résolu de s’enfuir avec lui.

Elle part, malgré les objurgations de sa soeur, laissant sur la table une lettre qui appendra à ses parents sa détermination funeste.

M. Josserand revient ; il était décidément trop malade. Il câline sa fille et tâche de la faire rire par mille enfantillages qui lui rappellent les premières années de son mariage.

Tout à coup, Vabre, fait irruption dans la maison.

Il est toujours furieux, ce mari, il ne ménage pas les termes. Le pauvre Josserand croit d’abord qu’il vient se plaindre de n’avoir pas reçu la dot promise. Mais c’est bien autre chose qu’il apprend.

- Quand on a une gueuse pour fille, lui dit Vabre, et qu’on l’a fourrée à un honnête homme, c’est bien le moins qu’on la reprenne.

Et il part là-dessus (…)

Josserand demeure atterré. il n’a plus désormais qu’une fille. Il la demande. On lui présente la lettre fatale.

Il la lit.

Tout s’effondre à la fois. La mère choisit ce moment pour récriminer et verser son ordinaire torrent de bêtises.

Le mari l’arrête : c’est elle qui a tout fait. Il n’a été, lui, coupable que de trop complaisantes faiblesses.

(Suite commentaire, dépassement de caractères)

Le rideau se lève sur la salle à manger des Josserand. Il est près de minuit. M. Josserand travaille à la lueur d’une lampe. Il s’est installé dans sa salle à manger, par économie.

On y a fait du feu pour le dîner, la chambre est chaude encore. M. Josserand a une place qui lui rapporte huit mille francs par an ; il y joint le produit de quelques travaux supplémentaires.

Avec dix mille francs, on n’est pas riche à Paris, quand on a deux filles à marier.

Mais on peut vivre, et M. Josserand, dont les goûts sont modestes, vivrait aisément de ce revenu médiocre.

Mais sa femme est de celles qui aiment le paraître plutôt que de l’être.

Elle veut jeter de la poudre aux yeux, et elle sacrifie tout à la montre.

Elle sert pour dîner à son mari un plat de pommes de terre ; mais elle recoit et elle a ses jours.

Elle n’a qu’une bonne, qu’elle est obligée de prendre ignorante du service, parce qu’elle la paye mal ; mais elle l’accable de besogne et exige que la malheureuse l’attende tous les soirs jusqu’à une heure du matin pour la déshabiller.

Elle a pris, dans sa belle maison, un appartement de 3.200 fr. de loyer, parce qu’il lui faut un salon.

Et quand son mari la gronde doucement sur ses dépenses utiles :

- Ne faut-il pas marier nos filles ? Répond-elle

Et elle court les bals, les réceptions, toujours en quête d’un gendre pour sa fille aînée, Mlle Berthe ; on s’occupera ensuite de la cadette.

Elle est allée précisément ce soir à un bal, où doit se conclure un mariage ; mais ce mariage a manqué comme les autres.

Elle rentre à une heure du matin, furieuse, et c’est naturellement sur son mari qu’elle passe sa mauvaise humeur.

Il baisse la tête sous l’orage ; car c’est un bon homme un peu faible, qui voit très bien l’impertinence de l’éducation que l’on a donnée à ses filles, mais qui n’a pas le courage de rester maître chez lui.

Il se contente de les aimer et de se tuer au travail pour ajouter un ruban à leur toilette.

Toute cette scène d’explication conjugale est fort bien faite, rondement menée, et semée de traits piquants, qui ont amusé le public.

Mais, il faut bien le dire aux disciples de M. Emile Zola, il n’y a rien de moins nouveau que cette scène-là (…)

Pardon ! S’écrie le choeur des disciples, c’est dans l’observation exacte du détail vrai que Zola innove.

Ainsi, tenez !

Voici la mère et les deux filles qui rentrent du bal ; elles n’ont pas pris de voiture pour économiser quarante sous ; il pleuvait ; regardez les jupes des trois femmes, elles sont frangées de boue.

Elles ont faim, et cherchent dans le buffet s’il n’y aurait pas quelque reste du dîner.

La mère découvre un plat que la bonne a oublié de nettoyer ; elle le flaire, et, faisant la grimace : « quelle infection ! » s’écrie-t-elle.

Quelle infection ! C’est là que se révèle le génie novateur.

Ces jupes frangées de boue, c’est là qu’est le pas fait par l’art.

A la bonne heure ! Mais, si l’on prend par là les choses, je ferai remarquer à ces messieurs que Zola s’est arrêté à mi-chemin et que sa timidité m’étonne (…) Mais à quoi bon la frange de boue si l’on ne va pas jusqu’à la camisole ?

Et même ce mot, dont Zola est sans doute si glorieux : c’est une infection ! Ce mot n’est pas le dernier du naturalisme. D’autres, plus hardis, pousseront plus loin (…)

Mme Josserrand pourrait rentrer et dire : « on n’avait pas encore lavé la cuvette des lieux. C’est dégoûtant ! ça puait à engloutir le coeur ! »

Sérieusement, comment un homme de la valeur de M. Zola attache-t-il du prix ce puérilités ? Le voilà bien avancé de nous avoir fait avoir fait avaler son infection ? Le mot était-il donc d’une invention si difficile ? Fallait-il avoir du génie pour l’écrire ? (…)

Les séides de M. Zola se pâment d’admiration sur ces détails (…) Ils lui gâtent une scène qui, je le répète est jolie et amusante.

La mauvaise humeur criarde de la femme et l’inaltérable douceur du mari s’y opposent de la façon la plus comique.

On sent à certaines répliques que ces filles, si mal élevées, n’estiment ni ne respectent leur père, qu’elles aiment parce qu’il est bon, ni leur mère, qu’elles craignent : l’un est trop faible, l’autre trop sotte.

On se dit qu’elles ne peuvent manquer un jour de tourner mal.

Au second acte, nous avons une soirée chez les Josserand.

C’est la fête de l’oncle Bachelard, un oncle riche, dont on espère tirer une dot pour Berthe.

On l’a invité à dîner, et avec lui un de ses amis, M. Trublot, un garçon fort mal élevé, qui a pour habitude de faire la cour aux bonnes des maisons où il est reçu. Faire la cour est un terme honnête, car il commence par leur prendre la taille, les embrasse, et leur demande crûment pour le soir la clef de leur chambre.

Au reste, Bachelard n’est guère plus ragoûtant que lui et tous les deux font la paire.

Sa peinture d’une soirée bourgeoise… Eh ! Mon Dieu ! Elle est assez plaisante ; c’est du Paul de Kock poussé au noir ; du Paul de Kock sans bonne humeur ; du Paul de Kock où la gaieté et le gros rire sont remplacés par une ironie amère et triste. Le trait caricatural est tout aussi gros, mais il est sombre : là est la seule différence (…)

Ce Bachelard - j’y reviens - n’est pas déjà pas très admissible dans le roman, où l’auteur s’est pourtant donné la peine de l’expliquer et de l’illustrer avec luxe.

Au théâtre, où le commentaire manque, c’est tout bonnement un être ignoble et répugnant.

On rougit à voir de jolies et honnêtes filles lui prodiguer des caresses pour lui carotter vingt francs qu’elles lui volent dans la poche de son gilet, sous l’oeil indulgent de la mère qui les approuve.

Ce mastodonte, qui s’est empiffré de nourriture, s’endort dans tous les coins :

- Pourvu qu’il ne ronfle pas ! Dit Mme Josserand écoeurée.

Quel avantage trouvez-vous à nous montrer, surtout quand il n’exerce aucune action sur la conduite du drame ? On en retrancherait ce vilain morceau, que l’action n’en serait ni ralentie ni précipitée.

Trublot n’est qu’un agrément dans la pièce, et quel agrément !

Ce détail et quelques autres de même sorte me corrompent tout le plaisir que je pourrais trouver à cette caricature d’une réception dans le monde de la petite bourgeoisie (…)

Berthe y a pêché un mari : un pauvre imbécile malingre, souffreteux, M. Auguste Vabre, le propriétaire d’un magasin de nouveautés, qui n’oserait pas même toucher le bout du doigt d’une femme, et souffre de son incurable timidité.

La mère a laissé exprès Berthe seule avec lui, après l’avoir chapitrée sur ce qu’elle a à faire. Berthe l’amène, par des raffinements de coquetterie, à se jeter à ses genoux, à lui baiser le bout des doigts : on sait ce que cela signifie au théâtre.

O convention ! Te retrouvais-je partout dans les drames de Zola ! On entre, les surprend. une réparation est devenue nécessaire ; le mariage a été conclu en dix minutes.

Voilà Mme Josserand au comble de ses voeux : elle s’est débarrassée d’une de ses filles.

Que va devenir cette fille mariée par surprise à un homme qu’elle n’aime point et qui ne l’eût jamais épousée s’il n’avait été pris au mariage comme une ablette à l’hameçon. C’est là le drame, ou, si vous voulez, l’étude (…)

Il nous transporte au magasin du Bonheur des Dames, où Berthe, devenue Mme Vabre, trône à la caisse, inscrivant les factures et recevant de l’argent.

Qu’est-ce que l’auteur devait s’efforcer de montrer ?

Cette Berthe, ennuyée de son mari, dégoûtée de son travail, ne songe qu’à dépenser de l’argent ; au lieu de se tenir à sa caisse, elle se sauve aussitôt qu’elle peut avec sa mère et sa soeur, fait des emplettes, qu’elle ne paye pas, se plaint de son mari qui est un grigou, et d’une oreille complaisante écoute les doux propos de son premier commis, qui lui parle d’amour.

Telle est le résultat de la détestable éducation qu’elle a reçue de sa mère (…)

Le dernier acte est fort touchant. Il nous ramène chez les Josseand.

Berthe, chassée par son mari, est venue demander asile à sa famille.

Mais on n’a pas osé avouer au pauvre vieux père la vérité déshonorante et cruelle. On lui a dit seulement que M. Vabre est en voyage.

Il l’a cru et il est enchanté d’avoir sa fille quelques jours avec lui pour la gâter. On est bien triste pourtant dans la maison.

La cadette ne se marie pas ; le traitement du père ne suffit pas aux dépenses du ménage ; Adèle, qui veut se faire renvoyer, est de plus en plus insolente.

Josseand, qui s’est usé au travail, est souffrant et devrait s’aliter. Mais ce brave homme sait que tous les siens ont besoin de lui. Il s’en va à son bureau.

Les deux restent seules, et nous apprenons alors que la cadette, s’ennuyant de ne pas se marier, a trouvé un amant et résolu de s’enfuir avec lui.

Elle part, malgré les objurgations de sa soeur, laissant sur la table une lettre qui appendra à ses parents sa détermination funeste.

M. Josserand revient ; il était décidément trop malade. Il câline sa fille et tâche de la faire rire par mille enfantillages qui lui rappellent les premières années de son mariage.

Tout à coup, Vabre, fait irruption dans la maison.

Il est toujours furieux, ce mari, il ne ménage pas les termes. Le pauvre Josserand croit d’abord qu’il vient se plaindre de n’avoir pas reçu la dot promise. Mais c’est bien autre chose qu’il apprend.

- Quand on a une gueuse pour fille, lui dit Vabre, et qu’on l’a fourrée à un honnête homme, c’est bien le moins qu’on la reprenne.

Et il part là-dessus (…)

Josserand demeure atterré. il n’a plus désormais qu’une fille. Il la demande. On lui présente la lettre fatale.

Il la lit.

Tout s’effondre à la fois. La mère choisit ce moment pour récriminer et verser son ordinaire torrent de bêtises.

Le mari l’arrête : c’est elle qui a tout fait. Il n’a été, lui, coupable que de trop complaisantes faiblesses.

(Suite commentaire, dépassement de caractères)

Le succès est la règle de la critique. Ce n’est pas du tout qu’il prouve pour moi le mérite absolu de la pièce ; mais il montre évidemment qu’entre l’œuvre représentée et le goût actuel du public, il y a de certains rapports secrets qu’il est curieux de découvrir. Je les cherche.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Lecteurs de Francisque Sarcey (8)Voir plus

Quiz

Voir plus

Récits de voyage

Il a écrit en 1830 "Voyage à Tombouctou". Il fut le premier Européen à découvrir cette ville.

Pierre Savorgnan de Brazza

René Caillié

Charles Gordon

12 questions

133 lecteurs ont répondu

Créer un quiz sur cet auteur133 lecteurs ont répondu