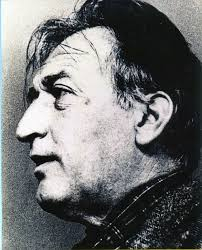

Nationalité : Italie

Né(e) à : Omegna , le 23/10/1920

Mort(e) à : Rome , le 14/04/1980

Ajouter des informations

Né(e) à : Omegna , le 23/10/1920

Mort(e) à : Rome , le 14/04/1980

Biographie :

Gianni Rodari est un poète, écrivain et journaliste italien.

Son père, un boulanger, meurt alors que Rodari n'a que 10 ans. Lui et ses deux frères, Cesare et Mario, sont élevés par leur mère dans leur village natal, Varesotto.

Après un séminaire de 3 ans à Soveso, il reçoit son diplôme d'enseignant à l'âge de 17 ans. Il enseigne alors dans des classes élémentaires du district de Varesotto. Il s'intéresse à la musique, en suivant trois ans de cours de violon, ainsi qu'à la littérature. Il découvre ainsi les ouvrages de Nietzsche, Schopenhauer, Lénine et Trotsky, qui affûtent son sens critique. En 1939, pendant une courte période, il fréquente l'université de Milan.

Durant la Seconde Guerre mondiale, Rodari est exempté de l'armée pour raisons de santé. Il rejoint le parti fasciste pendant quelque temps, pour obtenir un travail. Traumatisé par la perte de ses deux meilleurs amis et l'incarcération de son frère Cesare dans un camp de concentration, Rodari rejoint le parti communiste italien en 1944 et participe au mouvement de résistance italien.

En 1948, en tant que journaliste du périodique communiste L'Unita, il commence l'écriture de livres pour enfants. En 1950 le Parti lui confie un poste de rédacteur pour le nouvel hebdomadaire pour enfants Il Pioniere. En 1951, il publie ses premiers livres: "Il Libro delle Filastrocche" et "Il Romanzo di Cipollino".

Il se rend pour la première fois en URSS en 1952. Il se marie l'année suivante avec Maria Teresa Feretti avec qui il a, 4 ans plus tard, une fille nommée Paola. En 1957, Rodari passe l'examen de journaliste professionnel.

De 1966 à 1969, Rodari participe activement a des projets collaboratifs avec des enfants. En 1970 lui est décerné le Prix Hans Christian Andersen récompensant les auteurs de littérature enfantine. Cette décoration lui permet d'obtenir une réputation internationale. Ses ouvrages ont depuis été traduits dans bon nombre de langues.

En 1979, après un voyage en URSS, sa santé décline et l'empêche de travailler comme avant. Il meurt lors d'une opération chirurgicale le 14 avril 1980 à Rome.

+ Voir plusGianni Rodari est un poète, écrivain et journaliste italien.

Son père, un boulanger, meurt alors que Rodari n'a que 10 ans. Lui et ses deux frères, Cesare et Mario, sont élevés par leur mère dans leur village natal, Varesotto.

Après un séminaire de 3 ans à Soveso, il reçoit son diplôme d'enseignant à l'âge de 17 ans. Il enseigne alors dans des classes élémentaires du district de Varesotto. Il s'intéresse à la musique, en suivant trois ans de cours de violon, ainsi qu'à la littérature. Il découvre ainsi les ouvrages de Nietzsche, Schopenhauer, Lénine et Trotsky, qui affûtent son sens critique. En 1939, pendant une courte période, il fréquente l'université de Milan.

Durant la Seconde Guerre mondiale, Rodari est exempté de l'armée pour raisons de santé. Il rejoint le parti fasciste pendant quelque temps, pour obtenir un travail. Traumatisé par la perte de ses deux meilleurs amis et l'incarcération de son frère Cesare dans un camp de concentration, Rodari rejoint le parti communiste italien en 1944 et participe au mouvement de résistance italien.

En 1948, en tant que journaliste du périodique communiste L'Unita, il commence l'écriture de livres pour enfants. En 1950 le Parti lui confie un poste de rédacteur pour le nouvel hebdomadaire pour enfants Il Pioniere. En 1951, il publie ses premiers livres: "Il Libro delle Filastrocche" et "Il Romanzo di Cipollino".

Il se rend pour la première fois en URSS en 1952. Il se marie l'année suivante avec Maria Teresa Feretti avec qui il a, 4 ans plus tard, une fille nommée Paola. En 1957, Rodari passe l'examen de journaliste professionnel.

De 1966 à 1969, Rodari participe activement a des projets collaboratifs avec des enfants. En 1970 lui est décerné le Prix Hans Christian Andersen récompensant les auteurs de littérature enfantine. Cette décoration lui permet d'obtenir une réputation internationale. Ses ouvrages ont depuis été traduits dans bon nombre de langues.

En 1979, après un voyage en URSS, sa santé décline et l'empêche de travailler comme avant. Il meurt lors d'une opération chirurgicale le 14 avril 1980 à Rome.

Ajouter des informations

étiquettes

Videos et interviews (2)

Voir plusAjouter une vidéo

Conférence de Bernard Friot Le Centre national de la littérature pour la jeunesse, service du département Littérature et art de la BnF, propose chaque année une dizaine de conférences qui donnent la parole à des historiens du livre ou des spécialistes de l'enfance et de la jeunesse venus présenter leurs travaux. Bernard Friot rend hommage au plus grand écrivain italien pour la jeunesse, Gianni Rodari dont on a fêté le centenaire de sa naissance en 2020.

Citations et extraits (34)

Voir plus

Ajouter une citation

Un matin d'avril, vers six heures, dans une banlieue de Rome nommée le Trullo, les passants qui attendaient le premier autobus pour le centre découvrirent dans le ciel un gigantesque objet circulaire de couleur sombre. L'objet avait pris la place des nuages, à plus de mille mètres au-dessus des toits. Il y eut quelques "Oh!", quelques "Ah!", puis quelqu'un cria :

"Les Martiens!"

"Les Martiens!"

L'enquête commença immédiatement : tous les assistants coururent à la fenêtre pour apercevoir le cerf-volant qui montait à la rencontre de l'objet mystérieux, ses trois queues de papier aux couleurs bariolées claquant dans le vent.

"Ce sont des signaux, commenta une voix soupçonneuse, des messages de la "cinquième colonne", l'ennemi intérieur. De toute évidence, les envahisseurs ont des appuis parmi la population.

- C'est impossible! s'exclama l'agent de police Meletti. Je connais tout le monde, au Trullo! Il n'y a que des braves gens. Je suis certain qu'il ne s'agit pas d'un message destiné aux Martiens.

- Alors, que fait ce cerf-volant?"

"Ce sont des signaux, commenta une voix soupçonneuse, des messages de la "cinquième colonne", l'ennemi intérieur. De toute évidence, les envahisseurs ont des appuis parmi la population.

- C'est impossible! s'exclama l'agent de police Meletti. Je connais tout le monde, au Trullo! Il n'y a que des braves gens. Je suis certain qu'il ne s'agit pas d'un message destiné aux Martiens.

- Alors, que fait ce cerf-volant?"

Au commencement, la Terre était faite toute de travers, et il fallut bien des efforts pour la rendre plus habitable. Pour traverser les fleuves il n'y avait pas de ponts. Pas de sentiers pour gravir les montagnes. Voulait-on s'asseoir ? Même pas l'ombre d'un banc. Tombait-on de sommeil ? Le lit n'existait pas. Ni souliers ni bottes pour éviter de se faire mal aux pieds. Si vous aviez une mauvaise vue, pas moyen de trouver des lunettes. Aucun ballon pour faire une partie de football. On n'avait pas de feu ni de marmites pour faire cuire les spaghetti, et d'ailleurs cela n'avait pas d'importance car les spaghetti n'existaient pas. Il n'y avait rien de rien. Zéro multiplié par zéro égale zéro. Il n'y avait que les hommes, avec leurs deux bras pour travailler, et c'est ainsi qu'on put remédier aux plus grosses erreurs. Des erreurs, pourtant, il en reste encore beaucoup à corriger : retroussez vos manches, il y a du travail pour tout le monde.

"– Mais par là on sort de la ville !

– Que fait le conducteur ?

– Il est fou à lier ! Liez-le !

– C’est la pagaille dans les services publics !

– Il est neuf heures moins dix et je dois être au tribunal à neuf heures précises ! s’exclama un avocat.

Si je rate mon procès, je traîne en justice la Compagnie des Transports Urbains !"

Le contrôleur et le conducteur tentaient de repousser l’assaut, déclarant qu’ils n’y étaient pour rien, que le trolley n’obéissait plus aux commandes et n’en faisaient qu’à sa tête.

– Que fait le conducteur ?

– Il est fou à lier ! Liez-le !

– C’est la pagaille dans les services publics !

– Il est neuf heures moins dix et je dois être au tribunal à neuf heures précises ! s’exclama un avocat.

Si je rate mon procès, je traîne en justice la Compagnie des Transports Urbains !"

Le contrôleur et le conducteur tentaient de repousser l’assaut, déclarant qu’ils n’y étaient pour rien, que le trolley n’obéissait plus aux commandes et n’en faisaient qu’à sa tête.

Le professeur Grammaticus, alors qu’il traversait la Sardaigne à cheval, ouït crier : — Au secours ! Au secours ! Il regarda autour de lui. L’endroit était solitaire et désertique. Pas une maison en vue, rien que les pierres menaçantes d’un «nuraghe ». À mi-côte, un troupeau paissait tranquillement. C’est du moins ce qu’il semblait. Le cri, pourtant, était venu de là-haut. Le berger, était-il peut-être en difficulté ? Le professeur Grammaticus ne resta pas à s’amuser avec les points d’interrogation: il éperonna son cheval et partit au galop dans la direction voulue par son courage. Et voilà que, comme pour le confirmer dans la justesse de ses suppositions, c’est de cette direction que vint de nouveau le cri: —Au ztecours ! Au ztecours ! Les mounttons ! Les mounttons ! — C’est certainement le berger qui appelle, se dit-il, en dansant sur la selle, l’audacieux professeur. Il ne mériterait pas pourtant que je coure à son secours. Pourquoi changer ou ajouter toutes ces consonnes là où il n’en faut pas ? «Au ztecours », «mounttons ». Du point de vue des doubles consonnes, les Sardes, sans vouloir les vexer, sont à l’opposé des Vénitiens : à Venise ils mangent toutes les doubles, ici ils redoublent sans discernement n’importe quelle consonne. Je ne serais pas étonné de savoir que tous les malheurs du berger naissent justement de cette erreur tragique.

Auguste rentra dans le café, glissa un jeton dans l'appareil et composa le numéro des pompiers.

"Allô?... La caserne des pompiers?... Venez vite au Trullo! Les Martiens ont débarqué!

- Qui est à l'appareil? fit la voix au bout du fil.

- C'est Auguste.

- Si vous êtes Auguste, moi je suis Jules César! répliqua le standardiste de la caserne. Vous êtes ivre, mon vieux! Vous feriez bien d'aller vous passer la tête sous le robinet!"

"Allô?... La caserne des pompiers?... Venez vite au Trullo! Les Martiens ont débarqué!

- Qui est à l'appareil? fit la voix au bout du fil.

- C'est Auguste.

- Si vous êtes Auguste, moi je suis Jules César! répliqua le standardiste de la caserne. Vous êtes ivre, mon vieux! Vous feriez bien d'aller vous passer la tête sous le robinet!"

D’un lapsus peut naître une histoire, c’est bien connu. Si, par exemple, il m’arrive d’écrire couvent des «cara- mélites» au lieu de couvent des «carmélites», je fonde un nouvel ordre religieux susceptible d’éveiller bien des vocations chez les enfants gourmands. De la même façon, si j’écris «Vanille» pour «Manille» ou «Miélorus- sie» pour «Biélorussie», voici découvert un nouveau pays doux et parfumé: ce serait dommage de la bannir, d’un simple coup de gomme, des cartes du possible; mieux vaux l’explorer, en touristes de l’imagination.

[...]

Un magnifique exemple d'erreur créatrice est celui que l'on trouve, selon Thompson (Les contes de fées dans la tradition populaire) dans un célèbre conte de Charles Perrault : la pantoufle de Cendrillon, à l'origine, aurait dû être de "vair" (sorte de fourrure), et ce n'est que par une heureuse méprise qu'elle se transforma en "verre". Une pantoufle de verre est à coup sûr beaucoup plus séduisante et féconde sur le plan de l'imagination qu'une quelconque pantoufle de fourrure, même si elle est née d'un calembour ou d'une erreur de transcription.

[...]

N'importe quelle faute d'orthographe contient une histoire en puissance.

Une fois, à un enfant qui avait écrit "poison" pour "poisson", je suggérai d'inventer l'histoire d'un poissonnier qui avait peint sur la vitrine de son magasin l'inscription "poison frais". D'autres enfants se précipitèrent sur ce thème. Il en sortit toute une histoire : le malheureux poissonnier perdait toute sa clientèle et n'y comprenait rien : la police s'en mêlait, faisait une enquête, etc.

Un "vollume" avec deux l, est-ce seulement un livre plus volumineux que les autres, ou bien un livre raté, ou encore un livre très spécial ?

Un "révolvair", est-ce un pistolet qui tire des balles, des fléchettes ou des violettes ?

Entre autres choses, jouer avec les fautes d'orthographe, c'est déjà une façon de s'en débarrasser en prenant du recul. Le mot correct n'existe que par rapport au mot incorrect. Voilà qui nous ramène au "binôme imaginatif" (ndrl. : idée définie plus tôt et qui explique comment faire le lien entre deux mots ou deux idées sans rapport pour créer une histoire) : l'exploitation d'une faute, volontaire ou involontaire est un cas intéressant et subtil de "binôme" ; en effet, le premier terme du binôme engendre spontanément le seconde, presque par parthénogenèse. Un "coq de gruyère" naît d'un "coq de bruyère" [...]. Et souvent, les référents des deux termes - par exemple "chatte" et "chate" - restent des parents très proches ; le second est dépourvu d'une signification propre : son sens dérive exclusivement du sens du premier, dont il n'est qu'une altération (une "chate" est un animal mutilé et pitoyable : elle n'a qu'une moustache, marche sur trois pattes et - honte suprême ! - est pourchassée par les rats...). En somme, le second est une "maladie" du premier. Maladie particulièrement évidente dans l'exemple de "coeur" et "queur" : il n'y a pas l'ombre d'un doute que ce "queur" est un coeur malade. Il a besoin de vitamine C.

L'erreur peut révéler des vérités cachées, en particulier sur le plan idéologique.

On peut obtenir plusieurs erreurs à partir d'un seul mot, et donc plusieurs histoires. Par exemple, à partir du mot "l'automobile" : "l'octomobile" (il s'agit d'une voiture à 8 roues, j'imagine), "lotomobile", "l'autonubile", "l'autonoble" (cette auto doit être au moins duchesse et refuse probablement d'être garée dans un quelconque garage plébéien).

C'est en se trompant qu'on apprend, affirme un vieux proverbe. Un nouveau pourrait aussi bien affirmer : c'est en se trompant qu'on invente.

[...]

Un magnifique exemple d'erreur créatrice est celui que l'on trouve, selon Thompson (Les contes de fées dans la tradition populaire) dans un célèbre conte de Charles Perrault : la pantoufle de Cendrillon, à l'origine, aurait dû être de "vair" (sorte de fourrure), et ce n'est que par une heureuse méprise qu'elle se transforma en "verre". Une pantoufle de verre est à coup sûr beaucoup plus séduisante et féconde sur le plan de l'imagination qu'une quelconque pantoufle de fourrure, même si elle est née d'un calembour ou d'une erreur de transcription.

[...]

N'importe quelle faute d'orthographe contient une histoire en puissance.

Une fois, à un enfant qui avait écrit "poison" pour "poisson", je suggérai d'inventer l'histoire d'un poissonnier qui avait peint sur la vitrine de son magasin l'inscription "poison frais". D'autres enfants se précipitèrent sur ce thème. Il en sortit toute une histoire : le malheureux poissonnier perdait toute sa clientèle et n'y comprenait rien : la police s'en mêlait, faisait une enquête, etc.

Un "vollume" avec deux l, est-ce seulement un livre plus volumineux que les autres, ou bien un livre raté, ou encore un livre très spécial ?

Un "révolvair", est-ce un pistolet qui tire des balles, des fléchettes ou des violettes ?

Entre autres choses, jouer avec les fautes d'orthographe, c'est déjà une façon de s'en débarrasser en prenant du recul. Le mot correct n'existe que par rapport au mot incorrect. Voilà qui nous ramène au "binôme imaginatif" (ndrl. : idée définie plus tôt et qui explique comment faire le lien entre deux mots ou deux idées sans rapport pour créer une histoire) : l'exploitation d'une faute, volontaire ou involontaire est un cas intéressant et subtil de "binôme" ; en effet, le premier terme du binôme engendre spontanément le seconde, presque par parthénogenèse. Un "coq de gruyère" naît d'un "coq de bruyère" [...]. Et souvent, les référents des deux termes - par exemple "chatte" et "chate" - restent des parents très proches ; le second est dépourvu d'une signification propre : son sens dérive exclusivement du sens du premier, dont il n'est qu'une altération (une "chate" est un animal mutilé et pitoyable : elle n'a qu'une moustache, marche sur trois pattes et - honte suprême ! - est pourchassée par les rats...). En somme, le second est une "maladie" du premier. Maladie particulièrement évidente dans l'exemple de "coeur" et "queur" : il n'y a pas l'ombre d'un doute que ce "queur" est un coeur malade. Il a besoin de vitamine C.

L'erreur peut révéler des vérités cachées, en particulier sur le plan idéologique.

On peut obtenir plusieurs erreurs à partir d'un seul mot, et donc plusieurs histoires. Par exemple, à partir du mot "l'automobile" : "l'octomobile" (il s'agit d'une voiture à 8 roues, j'imagine), "lotomobile", "l'autonubile", "l'autonoble" (cette auto doit être au moins duchesse et refuse probablement d'être garée dans un quelconque garage plébéien).

C'est en se trompant qu'on apprend, affirme un vieux proverbe. Un nouveau pourrait aussi bien affirmer : c'est en se trompant qu'on invente.

-Combien pèse une larme?

-Ca dépend: une larme d'enfant capricieux est plus légère que le vent, celle d'un enfant affamé est plus lourde que la terre toute entière.

-Ca dépend: une larme d'enfant capricieux est plus légère que le vent, celle d'un enfant affamé est plus lourde que la terre toute entière.

Je constate que tu n'y as pas cru.

- A quoi ?

- A cette histoire de chemin qui ne mène nulle part.

- C'était trop absurde. A mon avis, il existe plus d'endroits à découvrir que de chemins qui y mènent.

- A quoi ?

- A cette histoire de chemin qui ne mène nulle part.

- C'était trop absurde. A mon avis, il existe plus d'endroits à découvrir que de chemins qui y mènent.

Tutto si puo imparare, se si vuole.

(Favole al telefono)

(Favole al telefono)

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Gianni Rodari

Lecteurs de Gianni Rodari (347)Voir plus

Quiz

Voir plus

Quiz sur des classiques connus

Victor Hugo:

Atlantide

Notre-Dame de Paris

La mer rouge

20 questions

12626 lecteurs ont répondu

Créer un quiz sur cet auteur12626 lecteurs ont répondu