Nationalité : France

Ajouter des informations

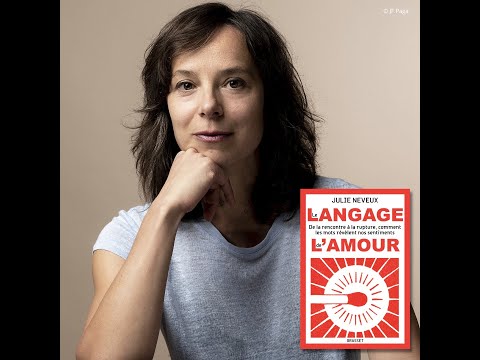

Biographie :

Julie Neveux est normalienne, agrégée d'anglais, et Maîtresse de Conférences en linguistique à l'Université de Paris-Sorbonne.

En novembre 2013, elle publie "John Donne : Le sentiment dans la langue", aux éditions Rue d'Ulm.

En septembre 2020, elle publie "Je parle comme je suis : Ce que nos mots disent de nous", aux éditions Grasset.

Auteur dramaturge, elle écrit et joue aussi des pièces de théâtre.

Julie Neveux est normalienne, agrégée d'anglais, et Maîtresse de Conférences en linguistique à l'Université de Paris-Sorbonne.

En novembre 2013, elle publie "John Donne : Le sentiment dans la langue", aux éditions Rue d'Ulm.

En septembre 2020, elle publie "Je parle comme je suis : Ce que nos mots disent de nous", aux éditions Grasset.

Auteur dramaturge, elle écrit et joue aussi des pièces de théâtre.

Ajouter des informations

étiquettes

Videos et interviews (4)

Voir plusAjouter une vidéo

Podcasts (2)

Voir tous

Citations et extraits (49)

Voir plus

Ajouter une citation

Quand je suis connecté(e), je peux voir ce que font mes amis, les amis de mes amis, ceux qui follow (suivent) les amis de mes amis, je ne suis plus seul(e). Mais que la connexion s'interrompe, et ma vie sociale, telle une bulle de savon heurtant un coin de meuble, éclate. Personne n'est avec moi, si ce n'est ma machine, qui ne me parle pas, ou d'une voix bizarre. Ma connexion est séduisante et reflète les rayons du soleil, mais son éclat est éphémère, et sa dispersion me rend à ma solitude, réelle, et d'autant plus cruelle.

Mais à quoi bon alors dire story en français plutôt qu' "histoire", me direz-vous ? La réponse, je m'en excuse, est toujours la même. Quand on importe un mot, ce n'est pas seulement une donnée lexicale qu'on importe, c'est toute une culture. Avec "histoire", débarque l'image de votre vieux livre de terminale, plein de poussière, et voilà que vous prend l'envie d'éternuer, à vos souhaits. Avec "story", vous avez des dollars plein les yeux, le clap clap des sabots des chevaux qui galopent dans vos oreilles, le vent du plein Ouest qui vous décoiffe, et l'ivresse d'une promesse de succès, avec, en écho, un autre composé : la success story. (...) Alors, on a beau savoir que le mot "story" vient de notre terme "histoire", le mythe souffle plus fort, et balaie la mémoire.

Le langage de l'amour : De la rencontre à la rupture, comment les mots révèlent nos sentiments

Julie Neveux

Julie Neveux

Il y a dans le désir une tension vers l'appropriation du corps de l'autre, mais en tant que cette appropriation me révèle aussi mes propres contours. En tant qu'elle définit, à ce moment précis, le sens et la forme de mon existence. Dans le désir que j'ai pour l'autre, déjà, j'existe davantage. J'existe en tant que sujet incarné, dont le corps, en se découvrant attiré par un autre, chute, sombre dans sa corporéité.

Le langage de l'amour : De la rencontre à la rupture, comment les mots révèlent nos sentiments

Julie Neveux

Julie Neveux

Le "je ne t'aime plus" est la seule formule qui permette de réaliser une rupture. Elle est autant "déclaration" (élucidation, mise en lumière des sentiments) que le premier "je t'aime", même si elle fait moins plaisir (litote). Le "je ne t'aime plus" est aussi difficile et courageux que le premier "je t'aime". C'est l'annonce de la fin du couple.

Le langage de l'amour : De la rencontre à la rupture, comment les mots révèlent nos sentiments

Julie Neveux

Julie Neveux

au 18e donc, le coup de foudre se met à désigner spécifiquement la passion soudaine, qui se manifeste d'un "coup", lors d'une première rencontre. En italien aussi, une rencontre amoureuse peut être "foudroyante", c'est un culpo di fulmine. Tandis qu'en anglais, en allemand ou en espagnol, on parle (platement ?) d'amour "à première vue (premier coup d’œil)" (love at first sight, auf den ersten Blick, a primera vista). Une preuve (s'il en fallait) que nous autres francophones partageons avec les Italiens une certaine conception romantico-lover de l'amour.

Le langage de l'amour : De la rencontre à la rupture, comment les mots révèlent nos sentiments

Julie Neveux

Julie Neveux

Le "déclic", la raison qu'on donne [à la rupture], n'est en fait que la situation de trop, celle qui force la prise de conscience ultime, la situation qu'on ne peut plus ignorer. Mais elle s'impose de façon holistique, comme un bloc. La nécessité de la rupture se manifeste comme un impératif vital, où il est question, dans le lexique métaphorique, de respiration. J'étouffe, je ne peux plus respirer, j'ai besoin de prendre l'air.

Le langage de l'amour : De la rencontre à la rupture, comment les mots révèlent nos sentiments

Julie Neveux

Julie Neveux

"Sofia !!!!! Il a fini par venir... et on l'a fait !!!"

(Texto victorieux de Juliette alors que Roméo va leur chercher des verres d'eau.)

La formule exploite le pouvoir de cryptage qu'a tout pronom (dont on élucide la référence grâce au contexte.) "Le" faire, c'est toujours l'amour, que par pudeur la langue s'est habituée à ne pas nommer.

Ainsi Sofia ne répondra pas, ou seulement pour se moquer, "Quoi ? Un gâteau ?"

(Texto victorieux de Juliette alors que Roméo va leur chercher des verres d'eau.)

La formule exploite le pouvoir de cryptage qu'a tout pronom (dont on élucide la référence grâce au contexte.) "Le" faire, c'est toujours l'amour, que par pudeur la langue s'est habituée à ne pas nommer.

Ainsi Sofia ne répondra pas, ou seulement pour se moquer, "Quoi ? Un gâteau ?"

Quand on parle, on ne parle pas tout seul, on parle avec son temps, et le temps parle en nous. Moins on réfléchit aux mots que l'on dit, à l'ordre dans lequel on les dit, plus on est le vecteur inconscient de l'air du temps. Et plus notre époque prend la parole à notre place, plus elle nous révèle en tant qu'animal linguistique mimétique.

"Du coup" est peut-être le tic le plus répandu du moment : tendez l'oreille, il est partout. Chez les jeunes, les moins jeunes, les presque vieux. Dans les bars, à la radio, à la fac. Pas une semaine ne s'écoule sans qu'un de mes élèves ne me pose une question en classe sans la "ducouter" : "Du coup madame, on peut faire une pause ?"

Le langage de l'amour : De la rencontre à la rupture, comment les mots révèlent nos sentiments

Julie Neveux

Julie Neveux

C'est cruel, mais la linguistique est ici sans appel : la rêverie se déploie d'autant mieux que je connais à peine la personne qui le porte [le nom]. Plus je la fréquente, plus le capital de rêverie se réduit, plus la réalité l'emporte. Plus son nom se met à renvoyer à des faits concrets, moins propices au fantasme.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Au bonheur des mots

EstelleML

38 livres

Sociologie

LillyDeira

200 livres

Auteurs proches de Julie Neveux

Lecteurs de Julie Neveux (71)Voir plus

Quiz

Voir plus

Quiz Harry Potter (difficile:1-7)

De quoi la famille Dursley a-t'elle le plus peur?

des voisins curieux

des hiboux

de Harry

de tout ce qui peut les faire paraître étranges

20 questions

8132 lecteurs ont répondu

Créer un quiz sur cet auteur8132 lecteurs ont répondu