Nationalité : France

Né(e) à : Paris , le 21 mai 1911

Mort(e) à : Paris , le 16 juin 2013

Ajouter des informations

Né(e) à : Paris , le 21 mai 1911

Mort(e) à : Paris , le 16 juin 2013

Biographie :

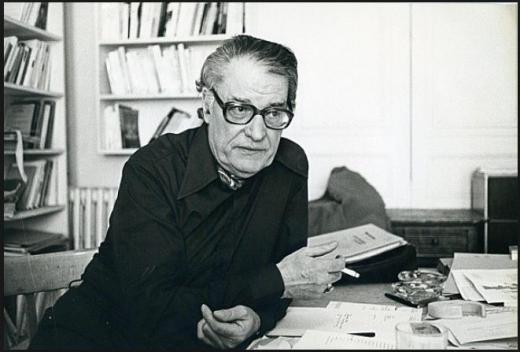

Maurice Nadeau est un homme d'édition français.

Ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, critique littéraire et auteur d'essais (notamment Histoire du surréalisme), il a longtemps été directeur de collection dans de grandes maisons (Mercure de France, Julliard, Denoël) après avoir enseigné les lettres jusqu'en 1945.

Il a participé à la gauche anti-stalinienne dans les années 1930 - manquant même rencontrer Trotsky en 1934 lorsque celui-ci séjourne aux environs de Paris, à Barbizon - après son exclusion du Parti communiste français où il côtoie Georges Cogniot.

En 1949, Maurice Nadeau, dans son journal Combat, publia ce qu'il présentait comme un manuscrit perdu d'Arthur Rimbaud, La Chasse spirituelle. Le même jour, le Mercure de France publia également le manuscrit, à l'instigation de Maurice Saillet et Pascal Pia. André Breton, le premier, sentit qu'il s'agissait d'un faux et en exposa les raisons. Il avait vu juste, car peu de temps après, les comédiens Akakia Viala et Nicolas Bataille se dénoncèrent comme les auteurs du faux. Ils eurent, cependant, toutes les peines du monde à faire la preuve de leur mystification. Six semaines après la parution du faux, le Mercure retira le livre des librairies. Maurice Nadeau, depuis, tente de faire oublier son erreur, qu'il omit entre autres dans sa récente biographie, intitulée Serviteur !.

Depuis 1966, il dirige La Quinzaine littéraire. Ce travail de directeur de publication est mené de front avec le métier d’éditeur dès 1984, date à laquelle il fonde les éditions « Maurice Nadeau ».

+ Voir plusMaurice Nadeau est un homme d'édition français.

Ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, critique littéraire et auteur d'essais (notamment Histoire du surréalisme), il a longtemps été directeur de collection dans de grandes maisons (Mercure de France, Julliard, Denoël) après avoir enseigné les lettres jusqu'en 1945.

Il a participé à la gauche anti-stalinienne dans les années 1930 - manquant même rencontrer Trotsky en 1934 lorsque celui-ci séjourne aux environs de Paris, à Barbizon - après son exclusion du Parti communiste français où il côtoie Georges Cogniot.

En 1949, Maurice Nadeau, dans son journal Combat, publia ce qu'il présentait comme un manuscrit perdu d'Arthur Rimbaud, La Chasse spirituelle. Le même jour, le Mercure de France publia également le manuscrit, à l'instigation de Maurice Saillet et Pascal Pia. André Breton, le premier, sentit qu'il s'agissait d'un faux et en exposa les raisons. Il avait vu juste, car peu de temps après, les comédiens Akakia Viala et Nicolas Bataille se dénoncèrent comme les auteurs du faux. Ils eurent, cependant, toutes les peines du monde à faire la preuve de leur mystification. Six semaines après la parution du faux, le Mercure retira le livre des librairies. Maurice Nadeau, depuis, tente de faire oublier son erreur, qu'il omit entre autres dans sa récente biographie, intitulée Serviteur !.

Depuis 1966, il dirige La Quinzaine littéraire. Ce travail de directeur de publication est mené de front avec le métier d’éditeur dès 1984, date à laquelle il fonde les éditions « Maurice Nadeau ».

Ajouter des informations

étiquettes

Videos et interviews (20)

Voir plusAjouter une vidéo

Louis Monier - Ecrivains, de Paul Eluard à Marguerite Duras .

Louis Monier vous présente "Ecrivains, de Paul Eluard à Marguerite Duras" qu'il a écrit avec Joseph Vebret aux éditions Eyrolles. Sous la direction de Marc Dambre. Préface Maurice Nadeau. http://www.mollat.com/livres/monier-louis-ecrivains-paul-eluard-marguerite-duras-9782212553727.html Notes de Musique : 1-01 String Quintet in C major, KV 515_ I Allegro

Louis Monier vous présente "Ecrivains, de Paul Eluard à Marguerite Duras" qu'il a écrit avec Joseph Vebret aux éditions Eyrolles. Sous la direction de Marc Dambre. Préface Maurice Nadeau. http://www.mollat.com/livres/monier-louis-ecrivains-paul-eluard-marguerite-duras-9782212553727.html Notes de Musique : 1-01 String Quintet in C major, KV 515_ I Allegro

+ Lire la suite

Podcasts (6)

Voir tous

Citations et extraits (40)

Voir plus

Ajouter une citation

Autrefois, j’accumulais les livres pour mon vieil âge. Maintenant que j’y suis, je me rends compte qu’il me reste tant à lire ou à relire.

(Le Monde magazine, 21 mai 2011)

(Le Monde magazine, 21 mai 2011)

Il y a des livres contre lesquels on se blottit, ils vous protègent, avec eux on peut se laisser aller.

(Le Monde magazine, 21 mai 2011)

(Le Monde magazine, 21 mai 2011)

Une bibliothèque, c’est à la fois un cimetière et une nursery : quand on lit, le livre vit ; quand on ne le lit plus, le livre meurt.

Écrivain ? Ça voudrait dire avoir un but bien précis, une vocation, un besoin d’écrire et de se montrer. Il y a beaucoup de narcissisme là-dedans. Le besoin de trouver sa place dans le monde, d’imprimer sa marque quelque part. Le refus de la mort, aussi.

(Le Point, 19 mai 2011)

(Le Point, 19 mai 2011)

C'est surtout cela que je vois dans la lecture : cette possibilité miraculeuse de sortir de la petite vie, celle qu'on vous impose, et de se trouver tout d'un coup dans des mondes qu'on n'imaginait pas, où on se trouve bien, où on se trouve mal, mais on se trouve ailleurs. C'est toujours un monde beaucoup plus intéressant que le sien propre. Voilà pourquoi c'est mon occupation principale, encore aujourd'hui.

( p.70)

( p.70)

Pénombre propice aux rencontres, à la confidence, aux échanges confiants. Calet n'a pas eu tort de vouloir s'y tenir et d'attendre qu'on vienne l'y retrouver. Brisée la glace du premier contact –un peu rude dans "La Belle Lurette"– des liens se tissent, intimes et solides, d'auteur à lecteur, d'homme à homme, de cœur à cœur. Ces attachements-là résistent au temps.

(p. 117)

(p. 117)

Maurice est un lecteur. Qu'il soit journaliste, écrivain ou éditeur, sa vie faite d'austérité, de concentration et d'oubli de soi est celle d'un lecteur. La lecture est une accoutumance, puis une addiction. Chez Maurice, c'est un choix qui est devenu au fil des ans une règle et un mode d'exister. Maurice est le lecteur qui a su nous faire partager le plus grand nombre de découvertes dans la littérature du XXe siècle, publiant, analysant, disséquant, commentant les textes du monde entier avec lesquels il nous donnait rendez-vous afin que nous ne puissions pas les manquer. (...) Maurice n'a pas de bornes. Il se moque de l'âge, de l'origine, de l'histoire personnelle d'un écrivain. Ce qui l'intéresse, c'est le texte. Il a avec lui des rapports de gourmandise. Il ouvre les livres, les hume, les lâche, les reprend, les laisse reposer, les met en pénitence, les reprend et les relit. (...) Maurice a raison: comme il le dit dans ces entretiens, il continue à vivre, c'est parce qu'il lit. (...)

Il s'adresse à nous en retraçant son itinéraire, en évoquant ses rencontres et un grand nombre de livres qui ont été ses compagnons de chaque jour et lui donnent aujourd'hui encore son air d'éternel adolescent, d'étudiant anar, empêcheur de tourner en rond , celui qui sème le doute, déteste les certitudes et les idées reçues, qui nous fait aimer l'oubli de soi et nous donne le goût de la liberté. (Avant-propos de Laure Adler, p.8-9)

Il s'adresse à nous en retraçant son itinéraire, en évoquant ses rencontres et un grand nombre de livres qui ont été ses compagnons de chaque jour et lui donnent aujourd'hui encore son air d'éternel adolescent, d'étudiant anar, empêcheur de tourner en rond , celui qui sème le doute, déteste les certitudes et les idées reçues, qui nous fait aimer l'oubli de soi et nous donne le goût de la liberté. (Avant-propos de Laure Adler, p.8-9)

IV- Lecteur

J'arrive chez toi, Maurice, et je t'interromps dans la lecture de Leonardo Padura, " L'Homme qui aimait les chiens", paru aux éditions Métailié, que tu trouves si passionnant...

Oui, ce livre me replonge dans l'atmosphère autour de l'exil de Trotsky.L'auteur fait le récit de l'exil de Trotsky en Norvège, au Danemark, en France...chassé de partout, puis accueilli par Cárdenas, au Mexique, où il sera assassiné en 1940.Il y a aussi tout le parcours de son assassin, Ramón Mercader.Le roman est très documenté. Et enfin, l'histoire du narrateur, un Cubain . Il y a comme trois romans dans ce livre puissant !

( p.57)

J'arrive chez toi, Maurice, et je t'interromps dans la lecture de Leonardo Padura, " L'Homme qui aimait les chiens", paru aux éditions Métailié, que tu trouves si passionnant...

Oui, ce livre me replonge dans l'atmosphère autour de l'exil de Trotsky.L'auteur fait le récit de l'exil de Trotsky en Norvège, au Danemark, en France...chassé de partout, puis accueilli par Cárdenas, au Mexique, où il sera assassiné en 1940.Il y a aussi tout le parcours de son assassin, Ramón Mercader.Le roman est très documenté. Et enfin, l'histoire du narrateur, un Cubain . Il y a comme trois romans dans ce livre puissant !

( p.57)

VI- Qu'est-ce qu'un auteur ?

Pouvez-vous nous parler du titre " La Troisième Moitié " ?

M.N ( Maurice Nadeau) : " La Troisième Moitié " désigne la réalité d'une classe sociale. La troisième moitié, c'est celle des pauvres.

L.X (Ling Xi ): On en a parlé en les idéalisant, j'ai voulu en parler autrement. Mon père était ingénieur, nous avons donc été obligés de vivre dans un dortoir ouvrier.Nous avons un peu souffert de cette situation ; mais en grandissant parmi les ouvriers j'ai compris que seul leur destin m'intéressait. Je suis en quelque sorte devenue une des leurs. Vivre ainsi , contrainte, parmi les pauvres, me les a fait comprendre vraiment: ils sont loin d'être des anges.J'éprouve à leur égard un sentiment paradoxal, où affleure parfois la haine mais où il y a une véritable tendresse.

M.N: Pourquoi es-tu venue en France ?

L.X : Parce que je suis tombée amoureuse de la langue française , et de Camus.

( p.88)

Pouvez-vous nous parler du titre " La Troisième Moitié " ?

M.N ( Maurice Nadeau) : " La Troisième Moitié " désigne la réalité d'une classe sociale. La troisième moitié, c'est celle des pauvres.

L.X (Ling Xi ): On en a parlé en les idéalisant, j'ai voulu en parler autrement. Mon père était ingénieur, nous avons donc été obligés de vivre dans un dortoir ouvrier.Nous avons un peu souffert de cette situation ; mais en grandissant parmi les ouvriers j'ai compris que seul leur destin m'intéressait. Je suis en quelque sorte devenue une des leurs. Vivre ainsi , contrainte, parmi les pauvres, me les a fait comprendre vraiment: ils sont loin d'être des anges.J'éprouve à leur égard un sentiment paradoxal, où affleure parfois la haine mais où il y a une véritable tendresse.

M.N: Pourquoi es-tu venue en France ?

L.X : Parce que je suis tombée amoureuse de la langue française , et de Camus.

( p.88)

Quand la France sort de l'occupation étrangère et de la guerre, elle s'aperçoit qu'elle est passée au rang de nation de second ordre. Réveil brutal, qui la pousse dans un délire compensatoire de grandeur sont elle n'est pas encore sortie. Perturbée dans ses structures intimes, divisée, du fait de l'événement, en camps rivaux dont chacun figurait aux yeux de l'autre la "trahison", elle n'a cependant point voulu envisager d'autre avenir que celui du retour impossible au rang de puissance dirigeante. Le rêve de rénovation nourri dans la Résistance, et qui paraissait prendre corps à la Libération, s'évanouissait cinq ou six ans plus tard. Avec le consentement des nouvelles équipes dirigeantes les hommes d'autrefois reprenaient leur place, tandis qu'était replâtré l'ordre ancien. Le temps jouait en faveur de la "conservation".

(Introduction : L'artiste et son temps)

(Introduction : L'artiste et son temps)

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Maurice Nadeau

Lecteurs de Maurice Nadeau (163)Voir plus

Quiz

Voir plus

Le brigand dans son spencer cherche affidé en éclusant sa bibine, pas bégueule...

Ah! elle a débauché Delphin. Du tonnerre de Dieu si je ne la fais pas emballer par les gendarmes! − Essaye donc, brigand ! (Indice : Gordon)

Théophile Gautier

Honoré de Balzac

Frédéric Dard

Emile Zola

Georges Perec

10 questions

6 lecteurs ont répondu

Créer un quiz sur cet auteur6 lecteurs ont répondu