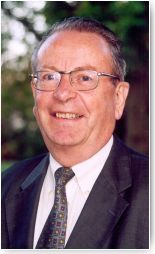

Nationalité : France

Né(e) à : Sucy-en-Brie , 1936

Né(e) à : Sucy-en-Brie , 1936

Biographie :

Michel Balard est un historien français, spécialiste du Moyen Âge.

Agrégé d'histoire (1959), étudiant à l’École pratique des Hautes Études (IVe section), il a ensuite été membre de l’École française de Rome de 1965 à 1968. Il soutient sa thèse de doctorat intitulée La Romanie génoise (XIIe- début du XVe siècle) (1976, Paris-I).

Il s'est intéressé surtout à la colonisation en particulier dans l'Orient médiéval du XIe (à partir de la Première croisade) jusqu'au XVe siècle, lors de l'apogée des cités-États de la péninsule italienne.

Ses recherches s'effectuent autour du commerce, des institutions politiques et culturelles de la Méditerranée orientale (Terre sainte, Chypre, Syrie), en Asie centrale (l'empire de Gengis Khan) et en Chine.

Il est aujourd'hui professeur émérite à l'université de Paris-I Panthéon-Sorbonne.

Il est président de la Société Historique et Archéologique de Sucy-en-Brie (SHAS).

+ Voir plusMichel Balard est un historien français, spécialiste du Moyen Âge.

Agrégé d'histoire (1959), étudiant à l’École pratique des Hautes Études (IVe section), il a ensuite été membre de l’École française de Rome de 1965 à 1968. Il soutient sa thèse de doctorat intitulée La Romanie génoise (XIIe- début du XVe siècle) (1976, Paris-I).

Il s'est intéressé surtout à la colonisation en particulier dans l'Orient médiéval du XIe (à partir de la Première croisade) jusqu'au XVe siècle, lors de l'apogée des cités-États de la péninsule italienne.

Ses recherches s'effectuent autour du commerce, des institutions politiques et culturelles de la Méditerranée orientale (Terre sainte, Chypre, Syrie), en Asie centrale (l'empire de Gengis Khan) et en Chine.

Il est aujourd'hui professeur émérite à l'université de Paris-I Panthéon-Sorbonne.

Il est président de la Société Historique et Archéologique de Sucy-en-Brie (SHAS).

Source : Wikipédia

Ajouter des informations

étiquettes

Citations et extraits (2)

Ajouter une citation

Il y avait là quelque contradiction avec les exigences de la règle cistercienne. L'action contre les hérétiques, bien souvent infructueuse, la participation aux grandes tâches de l’Église entravaient la contemplation et la fuite du monde. La richesses des maisons cisterciennes acquises grâce à une bonne gestion, posait de redoutables problèmes. Faute de pouvoir concilier l'idéal originel et les réalités du temps, l'expérience cistercienne perdit de son dynamisme dès la fin du XIIe siècle.

Issue de la recommandation, couramment pratiquée pendant tout le haut Moyen Age, la vassalité demeure un contrat conclu entre deux individus et n'engageant que deux personnes, au cours d'une cérémonie dont l'hommage est l'acte essentiel. Décrit par les chroniqueurs et les actes de la pratique, illustré par maintes représentations figurées, le rite comporte un don de soi-même du dépendant au seigneur. Le futur vassal se présente tête nue, sans armes, s'agenouille, place ses mains dans celles du seigneur (immixtio manuum), geste qui rappelle sans doute le mélange des sangs qui scellait les compagnonnages anciens ou le don total de soi-même puisque les mains sont sans armes. Il devient ainsi l'homme du seigneur. Ce geste rituel suffirait à créer les liens de subordination, mais afin de préciser que la dédition est l'acte volontaire d'un homme libre, il est souvent accompagné d'une déclaration de volonté qui en renforce la portée. La subordination du vassal, contrairement à celle de l'esclave, est librement consentie.

p.120.

p.120.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

MOYEN-AGE : LE CLAIR OBSCUR

wellibus2

69 livres

Auteurs proches de Michel Balard

Lecteurs de Michel Balard (153)Voir plus

Quiz

Voir plus

Titres incomplets (romans)

Battling ...

le ténébreux

le veuf

l' inconsolé

10 questions

85 lecteurs ont répondu

Thèmes :

littérature

, écrivain

, roman

, caractères

, culture littéraireCréer un quiz sur cet auteur85 lecteurs ont répondu