Citations de Philippe Lafitte (14)

Deux cents kilomètres, trois heures de route. C’était la distance, le mur invisible qui la protégeait de tout. Elle se regarda dans le rétroviseur central avant de démarrer. Son front perlé de sueur. Une virgule d’or dans son œil droit.

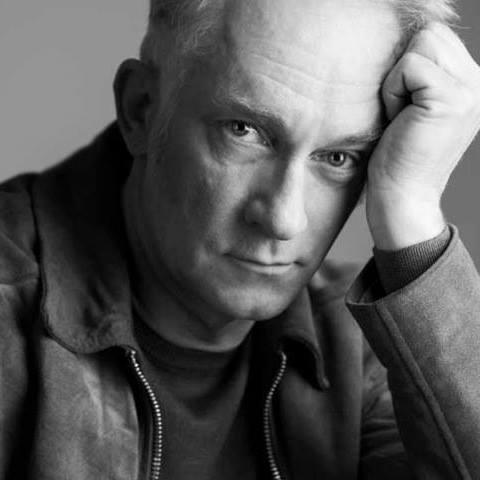

L’homme avait la cinquantaine trapue, un profil avenant mais empâté par la négligence alimentaire.

- Je ne les comprends pas, dit doucement monsieur Li.

- Comment ça ? Madame Li s'était approchée de son épaule.

- Ces mômes. Yan. Ce jeune métis. Même Line a changé - un profond soupir. Ils n'ont aucune idée de la valeur des choses. Des sacrifices consentis pour les obtenir. Du prix à payer pour s'en sortir. Ils veulent tout, tout de suite.

- Comment ça ? Madame Li s'était approchée de son épaule.

- Ces mômes. Yan. Ce jeune métis. Même Line a changé - un profond soupir. Ils n'ont aucune idée de la valeur des choses. Des sacrifices consentis pour les obtenir. Du prix à payer pour s'en sortir. Ils veulent tout, tout de suite.

Globalement les gens sont indifférents à la souffrance de leur prochain. Ne me dites pas le contraire. J'en sais quelque chose. J'en suis la preuve quotidienne qui souille ce trottoir. Aucune force n'est capable de modifier leur trajectoire quand ils se sont engagés chaque matin à poser leurs pas dans les traces de la veille. On dirait les rues constituées de millions de fils invisibles sur lesquels sont tracés les parcours de leur existence. S'écarter d'un pas c'est la chute. Regardez-moi, il m'a fallu quoi pour tomber au plus bas, trois quatre ans, pas plus.

Yasmine se penche sur son travail mais sa tête est ailleurs. L'histoire semble donc vouée à l’échec avant même d'avoir commencé. La fatalité. Comme un joug intangible reproduisant une tradition qui perpétue l'injustice et revient en boucle. Circuit fermé et héritage immémorial qui ne la concernent en rien. Recroquevillée sur son lit, elle rumine sa peine. Ainsi lui parle-t-on tous les jours d’un dieu auquel elle devrait se soumettre mais chaque jour, que fait ce dieu pour elle ? La réponse occupe ses pensées, flotte devant ses yeux. Chaque jour ici est un nouveau fardeau. Yasmine endure un monde où elle n’a pas son mot à dire alors que d’autres se réjouissent d'en profiter à chaque instant. Pourquoi ? Il n’y a pas de réponse satisfaisante à l'injustice. Son existence est le fond d’un puits obscur dont elle ne peut s'échapper qu’à certaines heures, pour des moments surveillés, comptabilisés, restreints. Le carcan, le joug et la chaîne. Seule subsiste une infime lueur d’espoir : elle a le numéro de portable du garçon. Et plus encore.

Elle se lève, ferme la porte de sa chambre à clé avec d'infinies précautions. Elle se fige dans l'écoute encore quelques secondes, l'oreille collée au panneau de contreplaqué. L'appartement est miraculeusement silencieux. p. 93

Elle se lève, ferme la porte de sa chambre à clé avec d'infinies précautions. Elle se fige dans l'écoute encore quelques secondes, l'oreille collée au panneau de contreplaqué. L'appartement est miraculeusement silencieux. p. 93

« Mais elle était bien placée pour savoir que si les mots écrits permettent d’exorciser la peur, ils gravent aussi pour longtemps les doutes et les fardeaux que nous portons en nous, les erreurs et les blessures à jamais douloureuses, sensibles comme des cicatrices. »

Comme chaque nuit elle était réveillée dès trois heures du matin, le temps des vrais insomniaques. Chaque nuit elle quittait le territoires des rêves d'un claquement de porte derrière la nuque, et c'était toujours le même arrachement, les yeux rivés au plafond, une tache indéfinie d'ombre mouvante, point d'appui nécessaire à travers les eaux refluantes du sommeil.

Sandy regarda autour d'elle, les rideaux, la nappe en nylon beige, les strapontins vissés au plancher, avec leur skaï fendillé aux coutures. Il fallait donc en passer par là pour accéder à la Terre promise, au saint des saints. "Sois modeste et tu seras heureuse." C'est ce que lui aurait soufflé Julia, en toute cas, avec ses phrases simples qui ressemblaient à des énigmes.Elle essaya de se détendre, regarda sa montre. Kosice dans dix heures. Bientôt Dovidénia. Elle sortit du blouson posé sur le lit une plaquette de diazépam, avala deux cachets avec le reste d'eau minérale qu'elle avait achetée à l'aéroport avant l'embarquement. Elle fit tourner entre ses doigts ce vestige en plastique du monde occidental, prit le litre de vodka posé sur un coussin. Elle dévissa le bouchon et s'en servit pour têter l'eau-de-vie, à petites gorgées silencieuses.

Elle revoyait la scène de la femme flic pénétrant dans le tunnel sordide. Par réflexe professionnel elle s’exerçait à ressentir le corps tendu par la peur – aux antipodes de son propre corps relâché -, image du tueur se jetant sur elle mêlée à celle de Paul la renversant sur le sofa, poigne du meurtrier sur sa gorge et celle de l’amant enserrant sa nuque, deux âmes enlacées qui se débattaient dans les râles et les cris, le visage de l’assassin hors de lui et celui de Paul jouissant en elle, leurs pupilles dilatées face à face, explosion de violence et spasmes de plaisir, chair à l’agonie sur le sol et pantins désarticulés sur le carré de tissu froissé.

(Les premières pages du livre)

Qu’il pleuve ou qu’il vente, il revient tous les soirs sur cette portion de route express coincée entre des entrepôts, des barres d’immeubles et les voies sur berge. Dans le halo des réverbères il est une présence singulière, inhabituelle, obstinée. Une silhouette agitée par le temps de novembre. Dans la nuit jaune de banlieue son corps monte et descend en cadence, accroché à la barrière d’un pont autoroutier.

Malgré la température son torse est nu, tout en nerfs et en muscles, comme à vif, sculpté par les phares des voitures ; dans la nuit froide son corps monte et descend, luisant et lisse, ébloui d’éclairs automobiles. Cinquante impulsions, agrippé par les mains. Pause. Cinquante relevés, accroché par les pieds. Pause. Bras fléchis, mains aux tempes, alternance d’ombre et de lumière. Une montée pour une descente, une descente et une montée – avec ce souffle régulier comme une haleine de forge. Ceinture d’abdominaux roulant sous la peau. Ascension et chute. Mouvement et pause.

Autour de lui l’atmosphère est saturée de pluies acides, de vapeurs métalliques et d’odeurs d’essence. Dans tous les hivers industriels du monde, il fait froid.

Il reprend ses tractions, suspendu dans le vide, et sous ses pieds les voitures s’engouffrent dans la bouche du tunnel, zébrant son torse d’appels de phares stroboscopiques ; en sens inverse d’autres carcasses d’acier avancent tout en embouteillages, maculant cette fois son corps de lueurs rouges ; au loin un grondement de tonnerre menace et des motards remontent la bande d’arrêt d’urgence en frôlant les carrosseries dans un rugissement d’apocalypse. À hauteur de l’homme suspendu quelques curieux lâchent un coup d’avertisseur, certains ralentissent et, en écho, d’autres klaxons s’interpellent par à-coups ; enfermés dans leur cage de tôle, des hommes serrent mâchoires et volant comme si leur vie en dépendait.

Chaque soir, dans le même mouvement immuable des milliers d’automobilistes fuient le centre de Paris pour rejoindre les banlieues-dortoirs, à l’heure de sortie des bureaux. Indifférente à la rumeur lointaine, aux sirènes et au bruit, la silhouette reprend son entraînement.

C’est un tout jeune homme, à peine vingt ans, fumant de vapeur, d’énergie et de rage. Torse nu en plein hiver, tête brûlée penchée deux mètres au-dessus des voitures, c’est Virgile. Qui signifie « petite branche souple » en latin. D’une tout autre nature est le rêve qu’il poursuit : un rêve herculéen forgeant un corps à la force de ses muscles.

*

Il a cessé de pleuvoir. Sur le talus qui prolonge le pont, des ombres rôdent dans les broussailles. Au bord de la voie rapide des silhouettes surgissent comme si elles voulaient prendre les voitures d’assaut, et dans la pénombre on distingue les baraquements de planches où des femmes font claquer des couvertures ; courbés sous les bâches, des hommes alimentent les braseros à grand renfort de cartons et aussitôt des brassées de braises s’envolent dans la nuit comme des lucioles affolées.

Abrité du vent contre un escalier en béton, l’unique robinet d’eau potable fuit. Dans la nuit éclairée par les phares apparaît un gamin, traînant un seau plein d’eau qui racle le sol. Partout des sacs en plastique émergent des herbes folles, aux branches des arbres frissonnent les papiers gras et plus bas s’accumulent les ordures ménagères, bien au-delà des cabanes.

Voici le clan des Monescu. Femmes, enfants, hommes, vieillards. Le cheveu noir et lisse, plus rarement gris ou blanc, la peau mate, éclatante ou ridée. Les Monescu sont arrivés de Roumanie il y a deux ans. Interceptés au bout d’un mois sous une pile de pont autoroutier, regroupés aussitôt dans un centre de rétention d’Île-de-France. Recensés tant bien que mal par d’ex-immigrés devenus interprètes, de nationalité identique mais pas roms – et ça fait toute la différence. Qui leur signifient une fin de non-recevoir déguisée en mauvaise humeur chronique. « Qu’est-ce que vous faites là ? D’où venez-vous ? Qui est le chef du clan ? Vous cherchez quoi ? » Les derniers arrivés paient pour les autres.

Huit semaines se sont écoulées derrière des grillages couplés de miradors. Au pays lointain, personne ne les a prévenus de leur sort ici : on n’abîme pas les rêves que d’autres ont patiemment élaboré pour vous faire traverser l’Europe sans rechigner – comme le veut la tradition. Soixante jours enfermés dans une caserne réaffectée, avec cour en béton et préfabriqués en guise de paysage, c’est long pour des nomades. Aléas de l’administration, on les invite brusquement à quitter les lieux, pas de préparatifs ni de destination : démerdez-vous – si possible repartez d’où vous êtes venus.

Ils s’éloignent donc vers d’autres horizons, taiseux et amnésiques, avec pour ligne de fuite des rencontres hostiles et une méfiance constante jusqu’au bout du voyage. Plus tard ils occuperont un tunnel désaffecté de la Petite Ceinture dont les parois couvertes de moisissures diffusent une forte odeur de cave. Ils se dissiperont ailleurs, du côté des Maréchaux, aux portes de la capitale, là où des patrouilles de gardiennage privé les repousseront plus loin encore. On les chasse aussi d’une gare de triage en ruine, ou d’un immeuble de bureaux en construction. Un soir, le propriétaire d’un parking fait lâcher les chiens, les incitant à fuir de nouveau au petit matin, perdus dans des brumes périphériques sans savoir où ils vont.

Après le dernier incident, le clan s’est éparpillé dans les friches nord de la banlieue parisienne. Au premier printemps, comme réunis par un mystérieux lien télépathique, ils se regroupent sous une arche de béton, à la lisière de la ville. Paris n’est pas loin, on en aperçoit les lumières d’ici. Abrités sous le pilier de la voie rapide, ils attendent la nuit pour franchir la passerelle qui enjambe la Seine. Pont de Clichy. Marche silencieuse. Gennevilliers. File indienne. Trois cents mètres plus loin se profile le talus.

*

À une heure du matin la banlieue dort enfin, la voie est libre. À la pince, les hommes découpent une large entaille dans le grillage qui encercle le terrain vague. Font entrer le clan dans un silence religieux. Les plus valides portent des planches de chantier sur le dos, les femmes des tapis, les adolescents des plaques de contreplaqué en équilibre sur leur tête ; les enfants, eux, sortent de leurs poches de la ficelle, déroulent autour de leurs hanches du fil de fer, s’efforcent de lier entre eux des tasseaux de bois comme leur ont appris les anciens ; lesquels taillent au couteau des branches qui serviront à consolider les auvents.

Ils sont quarante comme ça, silencieux et unis, à construire le bidonville. Une enfilade de baraquements, bois de palettes et bâches de plastique qui s’édifie en quelques heures au bord de la voie rapide.

Alors que le trafic automobile s’éveille dans l’aube glacée d’un nouveau matin d’hiver, le clan s’affaire à dégager des chemins à travers la broussaille, à attiser du bois dans des fûts métalliques. Demain auront lieu les premiers brûlis pour dégager le terrain, cultiver les pommes de terre, les choux et les aubergines.

Dominant la scène, le projecteur d’un stade proche allonge les bicoques d’ombres expressionnistes ; d’autres rais de lumière éclairent les piles du pont où une banderole graffitée proclame : « Ici l’État laisse se développer un bidonville ! MUNICIPALITÉ EN LUTTE ! ». À force d’intempéries la banderole militante s’est délitée et pendouille dans le vide, frôlant les voitures qui continuent de traverser la banlieue comme si elles commettaient un délit de fuite. Le lieu du ban, on le traverse ou on rêve d’en partir, surtout pas d’y rester.

Ça fait plus d’un an qu’ils sont là, maintenant, fantômes invisibles survivant à un deuxième hiver.

Qu’il pleuve ou qu’il vente, il revient tous les soirs sur cette portion de route express coincée entre des entrepôts, des barres d’immeubles et les voies sur berge. Dans le halo des réverbères il est une présence singulière, inhabituelle, obstinée. Une silhouette agitée par le temps de novembre. Dans la nuit jaune de banlieue son corps monte et descend en cadence, accroché à la barrière d’un pont autoroutier.

Malgré la température son torse est nu, tout en nerfs et en muscles, comme à vif, sculpté par les phares des voitures ; dans la nuit froide son corps monte et descend, luisant et lisse, ébloui d’éclairs automobiles. Cinquante impulsions, agrippé par les mains. Pause. Cinquante relevés, accroché par les pieds. Pause. Bras fléchis, mains aux tempes, alternance d’ombre et de lumière. Une montée pour une descente, une descente et une montée – avec ce souffle régulier comme une haleine de forge. Ceinture d’abdominaux roulant sous la peau. Ascension et chute. Mouvement et pause.

Autour de lui l’atmosphère est saturée de pluies acides, de vapeurs métalliques et d’odeurs d’essence. Dans tous les hivers industriels du monde, il fait froid.

Il reprend ses tractions, suspendu dans le vide, et sous ses pieds les voitures s’engouffrent dans la bouche du tunnel, zébrant son torse d’appels de phares stroboscopiques ; en sens inverse d’autres carcasses d’acier avancent tout en embouteillages, maculant cette fois son corps de lueurs rouges ; au loin un grondement de tonnerre menace et des motards remontent la bande d’arrêt d’urgence en frôlant les carrosseries dans un rugissement d’apocalypse. À hauteur de l’homme suspendu quelques curieux lâchent un coup d’avertisseur, certains ralentissent et, en écho, d’autres klaxons s’interpellent par à-coups ; enfermés dans leur cage de tôle, des hommes serrent mâchoires et volant comme si leur vie en dépendait.

Chaque soir, dans le même mouvement immuable des milliers d’automobilistes fuient le centre de Paris pour rejoindre les banlieues-dortoirs, à l’heure de sortie des bureaux. Indifférente à la rumeur lointaine, aux sirènes et au bruit, la silhouette reprend son entraînement.

C’est un tout jeune homme, à peine vingt ans, fumant de vapeur, d’énergie et de rage. Torse nu en plein hiver, tête brûlée penchée deux mètres au-dessus des voitures, c’est Virgile. Qui signifie « petite branche souple » en latin. D’une tout autre nature est le rêve qu’il poursuit : un rêve herculéen forgeant un corps à la force de ses muscles.

*

Il a cessé de pleuvoir. Sur le talus qui prolonge le pont, des ombres rôdent dans les broussailles. Au bord de la voie rapide des silhouettes surgissent comme si elles voulaient prendre les voitures d’assaut, et dans la pénombre on distingue les baraquements de planches où des femmes font claquer des couvertures ; courbés sous les bâches, des hommes alimentent les braseros à grand renfort de cartons et aussitôt des brassées de braises s’envolent dans la nuit comme des lucioles affolées.

Abrité du vent contre un escalier en béton, l’unique robinet d’eau potable fuit. Dans la nuit éclairée par les phares apparaît un gamin, traînant un seau plein d’eau qui racle le sol. Partout des sacs en plastique émergent des herbes folles, aux branches des arbres frissonnent les papiers gras et plus bas s’accumulent les ordures ménagères, bien au-delà des cabanes.

Voici le clan des Monescu. Femmes, enfants, hommes, vieillards. Le cheveu noir et lisse, plus rarement gris ou blanc, la peau mate, éclatante ou ridée. Les Monescu sont arrivés de Roumanie il y a deux ans. Interceptés au bout d’un mois sous une pile de pont autoroutier, regroupés aussitôt dans un centre de rétention d’Île-de-France. Recensés tant bien que mal par d’ex-immigrés devenus interprètes, de nationalité identique mais pas roms – et ça fait toute la différence. Qui leur signifient une fin de non-recevoir déguisée en mauvaise humeur chronique. « Qu’est-ce que vous faites là ? D’où venez-vous ? Qui est le chef du clan ? Vous cherchez quoi ? » Les derniers arrivés paient pour les autres.

Huit semaines se sont écoulées derrière des grillages couplés de miradors. Au pays lointain, personne ne les a prévenus de leur sort ici : on n’abîme pas les rêves que d’autres ont patiemment élaboré pour vous faire traverser l’Europe sans rechigner – comme le veut la tradition. Soixante jours enfermés dans une caserne réaffectée, avec cour en béton et préfabriqués en guise de paysage, c’est long pour des nomades. Aléas de l’administration, on les invite brusquement à quitter les lieux, pas de préparatifs ni de destination : démerdez-vous – si possible repartez d’où vous êtes venus.

Ils s’éloignent donc vers d’autres horizons, taiseux et amnésiques, avec pour ligne de fuite des rencontres hostiles et une méfiance constante jusqu’au bout du voyage. Plus tard ils occuperont un tunnel désaffecté de la Petite Ceinture dont les parois couvertes de moisissures diffusent une forte odeur de cave. Ils se dissiperont ailleurs, du côté des Maréchaux, aux portes de la capitale, là où des patrouilles de gardiennage privé les repousseront plus loin encore. On les chasse aussi d’une gare de triage en ruine, ou d’un immeuble de bureaux en construction. Un soir, le propriétaire d’un parking fait lâcher les chiens, les incitant à fuir de nouveau au petit matin, perdus dans des brumes périphériques sans savoir où ils vont.

Après le dernier incident, le clan s’est éparpillé dans les friches nord de la banlieue parisienne. Au premier printemps, comme réunis par un mystérieux lien télépathique, ils se regroupent sous une arche de béton, à la lisière de la ville. Paris n’est pas loin, on en aperçoit les lumières d’ici. Abrités sous le pilier de la voie rapide, ils attendent la nuit pour franchir la passerelle qui enjambe la Seine. Pont de Clichy. Marche silencieuse. Gennevilliers. File indienne. Trois cents mètres plus loin se profile le talus.

*

À une heure du matin la banlieue dort enfin, la voie est libre. À la pince, les hommes découpent une large entaille dans le grillage qui encercle le terrain vague. Font entrer le clan dans un silence religieux. Les plus valides portent des planches de chantier sur le dos, les femmes des tapis, les adolescents des plaques de contreplaqué en équilibre sur leur tête ; les enfants, eux, sortent de leurs poches de la ficelle, déroulent autour de leurs hanches du fil de fer, s’efforcent de lier entre eux des tasseaux de bois comme leur ont appris les anciens ; lesquels taillent au couteau des branches qui serviront à consolider les auvents.

Ils sont quarante comme ça, silencieux et unis, à construire le bidonville. Une enfilade de baraquements, bois de palettes et bâches de plastique qui s’édifie en quelques heures au bord de la voie rapide.

Alors que le trafic automobile s’éveille dans l’aube glacée d’un nouveau matin d’hiver, le clan s’affaire à dégager des chemins à travers la broussaille, à attiser du bois dans des fûts métalliques. Demain auront lieu les premiers brûlis pour dégager le terrain, cultiver les pommes de terre, les choux et les aubergines.

Dominant la scène, le projecteur d’un stade proche allonge les bicoques d’ombres expressionnistes ; d’autres rais de lumière éclairent les piles du pont où une banderole graffitée proclame : « Ici l’État laisse se développer un bidonville ! MUNICIPALITÉ EN LUTTE ! ». À force d’intempéries la banderole militante s’est délitée et pendouille dans le vide, frôlant les voitures qui continuent de traverser la banlieue comme si elles commettaient un délit de fuite. Le lieu du ban, on le traverse ou on rêve d’en partir, surtout pas d’y rester.

Ça fait plus d’un an qu’ils sont là, maintenant, fantômes invisibles survivant à un deuxième hiver.

Dans quatre heures je serai définitivement de l'autre côté de l'océan. Loin de tout ce qui m'enchaînait définitivement à Manhattan.

Malgré la douleur elle sourit un peu. Elle pouvait tout envisager désormais et de sentiment nouveau provoquait des pensées incongrues : naître tout en ayant déjà vécu; changer de peau pour sauver la sienne; faire disparaître l’albinos qui incarnait pour le monde entier l’éclat de la gloire artistique et le faire renaître, à l’insu de tous, en simple silhouette anonyme"

Oui, peut-être était-ce ce là l’ultime chef d’oeuvre d’Andy Warhol : tout simplement vivre

Oui, peut-être était-ce ce là l’ultime chef d’oeuvre d’Andy Warhol : tout simplement vivre

Depuis qu’elle a arrêté la fac, sa vie se borne à cette triangulaire : la salle, l’école, le foyer — une HLM de quatre pièces avec sept bouches à nourrir. Arrêter la fac, refermer son regard sur le monde. Se claustrer. Décision imposée par Nuri, juste avant la rentrée précédente. Insidieusement, progressivement, puis brutalement. « Tu ne retournes pas à la fac. » Frère aîné devenu chef de famille depuis qu'une chute de chantier a laissé le père grabataire, il y a dix-huit mois. « Il faut s'occuper des petits. » Frère de sang devenu tyran. La sidération a laissé Yasmine sans voix, tiraillée entre révolte et culpabilité. S’occuper des petits, avant tout. La mère est morte il y a trois ans — paix à son âme — et Yasmine pense que l'événement n'est pas étranger à la désorientation — et à l'accident — du père. En attendant, finie la fac.

La cascade de drames domestiques oblige à revoir les priorités, à serrer les coudes. Compter chaque euro. Pour parachever le tout, c'est comme si la fatalité avait répondu aux désirs de Nuri, dans sa volonté obsédante d’ordre familial: "Yasmine, si Dieu le veut, ta place est à la maison." p. 33

La cascade de drames domestiques oblige à revoir les priorités, à serrer les coudes. Compter chaque euro. Pour parachever le tout, c'est comme si la fatalité avait répondu aux désirs de Nuri, dans sa volonté obsédante d’ordre familial: "Yasmine, si Dieu le veut, ta place est à la maison." p. 33

« Il était couché contre une souche, corps beige dans l’humus noir, le flanc déchiqueté de viande rouge, mâchoire encore haletante. Elle ne regarda pas ses yeux quand elle le souleva avec difficulté, refusant de les croiser pour rester concentrée – pour ne pas s’effondrer aux côtés de Douze -, le serrant dans ses bras tout en rejoignant la combe. Un corps lourd, relâché et chaud.

Elle avançait à grandes enjambées, arc-boutée sur ses forces, coupa à travers la lande pour réduire la distance, tentant de courir mais le poids mort asphyxiait ses cuisses, l’effort continu tétanisait ses muscles. Elle passa au large de la ferme voisine – elle crut percevoir un voilage qui frémissait – , portant Douze sur l’épaule, changeant de position de plus en plus souvent. Les mains, les bras, le dos couverts d’une matière visqueuse qu’elle ne voulait pas nommer. »

Elle avançait à grandes enjambées, arc-boutée sur ses forces, coupa à travers la lande pour réduire la distance, tentant de courir mais le poids mort asphyxiait ses cuisses, l’effort continu tétanisait ses muscles. Elle passa au large de la ferme voisine – elle crut percevoir un voilage qui frémissait – , portant Douze sur l’épaule, changeant de position de plus en plus souvent. Les mains, les bras, le dos couverts d’une matière visqueuse qu’elle ne voulait pas nommer. »

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

A Belleville

Pecosa

44 livres

Lecteurs de Philippe Lafitte (56)Voir plus

Quiz

Voir plus

Du bois dans les titres

Quelle nouvelle destinée à la jeunesse Jean Giono a-t-il écrite ?

L'arbre qui chante

Voyage au pays des arbres

L'homme qui plantait des arbres

Mon bel oranger

10 questions

122 lecteurs ont répondu

Thèmes :

titres

, boisCréer un quiz sur cet auteur122 lecteurs ont répondu