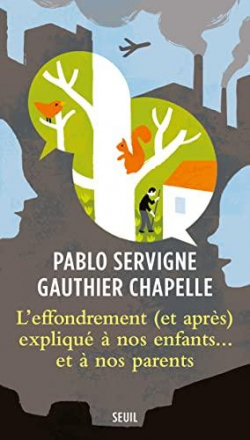

Gauthier ChapellePablo Servigne/5

41 notes

Résumé :

« Papa, c’est quoi cette histoire de fin du monde ? »

Entre effondrement du vivant et effondrement possible de notre société… le mot plane comme une ombre au-dessus de notre époque.

Mais de quels effondrements s’agit-il ? Peut-on en parler aux enfants sans les angoisser ? Avec quels mots ? Et aussi, pourquoi certains boomers ont-ils tant de mal à comprendre ?

Mêlant arguments, expérience et affects, Pablo Servigne et Gaut... >Voir plus

Entre effondrement du vivant et effondrement possible de notre société… le mot plane comme une ombre au-dessus de notre époque.

Mais de quels effondrements s’agit-il ? Peut-on en parler aux enfants sans les angoisser ? Avec quels mots ? Et aussi, pourquoi certains boomers ont-ils tant de mal à comprendre ?

Mêlant arguments, expérience et affects, Pablo Servigne et Gaut... >Voir plus

étiquettes

Ajouter des étiquettes

Que lire après L'effondrement (et après) expliqué à nos enfants... et à nos parents Voir plus

Critiques, Analyses et Avis (7)

Voir plus

Ajouter une critique

Trois dialogues successifs avec Lucie (13 ans), Camille (22 ans) et des parents de 150ans permettent aux auteurs d'ajuster leur discours selon les connaissances, les attentes et les questionnements de leurs interlocuteurs qui diffèrent un peu selon leur âge. Un souci pédagogique évident, coeur de leur activisme militant irrigue ces pages, en mettant à l'honneur le « temps profond »,l'entraide et la règle des quatre R : Résilience, Renoncement, Restauration, Réconciliation. Belle réussite pour ce petit livre qui contient pourtant un grand nombre d'informations justifiant une mise en action des citoyens pour pallier la béance de nos représentations démocratiques incapables de se projeter sur le long terme.

Pablo Servigne qui est connu comme un explorateur du thème des effondrements, est ici le co-auteur d'un biologiste que, personnellement, je ne connais pas. Tous deux, engagés dans la lutte contre les effondrements réalisent ici une petite synthèse de toutes les questions et contradictions qui traversent les générations en tentant de favoriser un dialogue inter générationnel.

Comme le titre l'indique cet ouvrage s'adresse finalement à plusieurs générations, quatre en fait, une adolescente, un jeune homme, un père et un grand-père. A travers les positions des un·es et des autres on perçoit bien les enjeux, les aspirations, les résistances de chacun·e face aux changements en cours.

Les échanges dans les familles sont souvent brouillés par les liens affectifs et sur des sujets aussi bouleversants que le déréglement climatique, la diminution de la biodiversité, la fragilisation de l'Humanité, ils provoquent fréquemment des incompréhensions, voire des disputes. Ici l'accent est mis par la voix des auteurs, incarné par la figure du père, sur l'empathie, la volonté de maintenir les liens coûte que coûte, l'écoute.

Pablo Servigne l'a lui-même exprimé en interview autour de la sortie de ce livre, auparavant il n'avait pas pris en compte la charge émotionnelle que suscitaient les informations qu'il communiquait autour de la question des effondrement. Ici c'est justement l'émotion qui est mise en avant comme un levier pour essayer de faire changer l'organisation sociale mortifère que nous entretenons malgré les alertes.

J'ai apprécié que soit mis en valeur la nécessité de la joie, jour après jour, épreuve après épreuve, prise de conscience après prise de conscience car c'est la seule manière de ne pas devenir fou ou folle, de ne pas désespérer face à la distorsion cognitive que provoque le fait de savoir et l'inertie du système.

Même si les réactions des personnages du livre peuvent paraître caricaturales (ado angoissée, jeune révolté, papy ok boomer ) cela permet de voir la palette d'attitude auxquelles on peut être confronté·es pour échanger et cela quel que soit l'âge de la personne que l'on a en face de soi.

Cet ouvrage prend clairement position sur la nécessité de changer notre société consumériste et patriarcale. C'est un livre qui invite à s'engager dans l'action quelle qu'elle soit (l'activisme est perçu ici comme une réaction désespérée au manque d'écoute qui représente une forme de violence puisque les activités susceptibles de provoquer les effondrements sont elles-mêmes une forme de violence.

Comme le titre l'indique cet ouvrage s'adresse finalement à plusieurs générations, quatre en fait, une adolescente, un jeune homme, un père et un grand-père. A travers les positions des un·es et des autres on perçoit bien les enjeux, les aspirations, les résistances de chacun·e face aux changements en cours.

Les échanges dans les familles sont souvent brouillés par les liens affectifs et sur des sujets aussi bouleversants que le déréglement climatique, la diminution de la biodiversité, la fragilisation de l'Humanité, ils provoquent fréquemment des incompréhensions, voire des disputes. Ici l'accent est mis par la voix des auteurs, incarné par la figure du père, sur l'empathie, la volonté de maintenir les liens coûte que coûte, l'écoute.

Pablo Servigne l'a lui-même exprimé en interview autour de la sortie de ce livre, auparavant il n'avait pas pris en compte la charge émotionnelle que suscitaient les informations qu'il communiquait autour de la question des effondrement. Ici c'est justement l'émotion qui est mise en avant comme un levier pour essayer de faire changer l'organisation sociale mortifère que nous entretenons malgré les alertes.

J'ai apprécié que soit mis en valeur la nécessité de la joie, jour après jour, épreuve après épreuve, prise de conscience après prise de conscience car c'est la seule manière de ne pas devenir fou ou folle, de ne pas désespérer face à la distorsion cognitive que provoque le fait de savoir et l'inertie du système.

Même si les réactions des personnages du livre peuvent paraître caricaturales (ado angoissée, jeune révolté, papy ok boomer ) cela permet de voir la palette d'attitude auxquelles on peut être confronté·es pour échanger et cela quel que soit l'âge de la personne que l'on a en face de soi.

Cet ouvrage prend clairement position sur la nécessité de changer notre société consumériste et patriarcale. C'est un livre qui invite à s'engager dans l'action quelle qu'elle soit (l'activisme est perçu ici comme une réaction désespérée au manque d'écoute qui représente une forme de violence puisque les activités susceptibles de provoquer les effondrements sont elles-mêmes une forme de violence.

Premier livre de ces auteurs que je lis, même si j'ai déjà entendu des interventions Pablo Servigne.

J'aime beaucoup cette collection de livres sur un sujet "Expliqué à" ma fille, mon fils, les jeunes...

Et l'effondrement est un thème environnemental et sociétal qui me préoccupe passablement.

On ne peut jamais dire de quoi l'avenir sera fait, mais il semble tout de même que la façon de vivre de l'espèce humaine sur cette Terre soit quelque peu irrationnelle.

Je sais ce que je pense de tout ça, mais comment le communiquer auprès des enfants, qui peuvent être effrayés par ce futur plus qu'inquiétant, et qui pourraient en vouloir de manière assez légitime à leurs aînés ?

Comment en parler avec un jeune militant qui ressent une colère face à l'inaction des adultes et des gouvernements ?

Comment en discuter avec des personnes plus âgées, qui ne se sentent pas réellement concernées, ou qui ont peut-être peur de voir la vérité en face ?

J'aime beaucoup la façon d'appréhender le sujet de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, qui racontent les choses telles qu'elles sont, tout en laissant espérer que le pire que l'on peut imaginer n'adviendra peut-être pas, ou que notre façon de réagir face à un changement important, notre manière de voir les choses, est peut-être finalement ce qu'il y a de plus crucial.

Chaque personne a sa façon de réagir face à ce que le mot "effondrement" peut renvoyer d'effrayant, et cet essai permet de voir différents points de vue, et d'étayer sa propre réflexion.

Une lecture très instructive que je conseille.

J'aime beaucoup cette collection de livres sur un sujet "Expliqué à" ma fille, mon fils, les jeunes...

Et l'effondrement est un thème environnemental et sociétal qui me préoccupe passablement.

On ne peut jamais dire de quoi l'avenir sera fait, mais il semble tout de même que la façon de vivre de l'espèce humaine sur cette Terre soit quelque peu irrationnelle.

Je sais ce que je pense de tout ça, mais comment le communiquer auprès des enfants, qui peuvent être effrayés par ce futur plus qu'inquiétant, et qui pourraient en vouloir de manière assez légitime à leurs aînés ?

Comment en parler avec un jeune militant qui ressent une colère face à l'inaction des adultes et des gouvernements ?

Comment en discuter avec des personnes plus âgées, qui ne se sentent pas réellement concernées, ou qui ont peut-être peur de voir la vérité en face ?

J'aime beaucoup la façon d'appréhender le sujet de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, qui racontent les choses telles qu'elles sont, tout en laissant espérer que le pire que l'on peut imaginer n'adviendra peut-être pas, ou que notre façon de réagir face à un changement important, notre manière de voir les choses, est peut-être finalement ce qu'il y a de plus crucial.

Chaque personne a sa façon de réagir face à ce que le mot "effondrement" peut renvoyer d'effrayant, et cet essai permet de voir différents points de vue, et d'étayer sa propre réflexion.

Une lecture très instructive que je conseille.

Petit essai écologique construit sous la forme de plusieurs dialogues avec des générations différentes.

Une jeune fille de 12 ans qui commence doucement à entendre parler de tout cela à l'école et qui se pose des questions sur "la fin du monde" comme on peut le voir dans "Walking Dead".

Avec un jeune homme de 22 ans, activiste et remplit de colère, la discussion est tournée sur les actions à faire et de ne pas se laisser entraîner par la colère et la vengeance.

Et puis un discours avec 2 personnes âgées, + de 70 ans, qui ne comprennent pas pourquoi tout le monde s'affole alors que ça fait des années que certains s'égosillent d'une catastrophe et qu'il n'y a aucune preuve...

Un essai très accessible, qui permet d'avoir des exemples clairs et précis à utiliser dans les conversations que l'on peut avoir dans la vie de tous les jours.

L'optimisme de ce texte fait du bien, à voir si il est vraiment réalisable.

Une jeune fille de 12 ans qui commence doucement à entendre parler de tout cela à l'école et qui se pose des questions sur "la fin du monde" comme on peut le voir dans "Walking Dead".

Avec un jeune homme de 22 ans, activiste et remplit de colère, la discussion est tournée sur les actions à faire et de ne pas se laisser entraîner par la colère et la vengeance.

Et puis un discours avec 2 personnes âgées, + de 70 ans, qui ne comprennent pas pourquoi tout le monde s'affole alors que ça fait des années que certains s'égosillent d'une catastrophe et qu'il n'y a aucune preuve...

Un essai très accessible, qui permet d'avoir des exemples clairs et précis à utiliser dans les conversations que l'on peut avoir dans la vie de tous les jours.

L'optimisme de ce texte fait du bien, à voir si il est vraiment réalisable.

Un dialogue inspiré et une construction simple, qui offrent des clés pour parler des effondrements avec nos proches. Une façon aussi de se remettre en action, quand les nouvelles accablantes nous paralysent. Lumineux, malgré la noirceur du tableau.

Joli complément aux autres livres de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle.

Joli complément aux autres livres de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle.

Citations et extraits (13)

Voir plus

Ajouter une citation

Tout le monde a peur, mais l'exprime différemment. C'est pour ça qu'il y a tant de réactions étranges quand on parle de catastrophes. Certains en rigolent, d'autres fuient, d'autres se passionnent et veulent tout savoir, etc. Pourtant, je ne pense pas qu'il faille mettre ces problèmes sous le tapis, sous prétexte qu'ils sont trop effrayants. On doit en parler ! Si tout à coup il y a un incendie chez nous, ou si un tigre apparaît dans la pièce, plutôt que de faire semblant que ça n'existe pas sous prétexte que ça fait trop peur, ce serait plus logique de communiquer et d'agir ! Non ?

Il va falloir s'adapter, s'habituer, vivre avec... (...) Il va falloir transformer tout cela en un grand récit qui ne fasse pas peur et qui redonne de l'espérance et de la joie.

- Anticiper les dangers, et se préparer à l'entraide. C'est ça la posture. Mais beaucoup de gens n'aiment pas ça.

- Ils veulent de bonnes nouvelles.

- Ils ont peur de la peur. C'est dommage. Il suffirait de ne plus avoir peur de la peur pour se mettre en mouvement. Car une fois en mouvement, la peur s'estompe et l'espérance revient. La joie aussi.

- Ils veulent de bonnes nouvelles.

- Ils ont peur de la peur. C'est dommage. Il suffirait de ne plus avoir peur de la peur pour se mettre en mouvement. Car une fois en mouvement, la peur s'estompe et l'espérance revient. La joie aussi.

- (...) En fait, ce qu'il y a derrière cette obsession nucléariste, c'est l'incapacité à remettre en question notre manière de vivre.

- Mais la décroissance, quand même... Personne ne veut revenir à la bougie !

- Bravo les clichés ! Déjà, juste revenir aux années 1960, ce serait bien. Pendant le confinement de la covid 19, avec le ralentissement brutal de l'économie, on est presque arrivés dans les clous au niveau des objectifs climatiques. Pour bien faire, il faudrait tenir tout le siècle avec ce rythme de confinement, voire l'accentuer un peu, mais en y ajoutant de la justice sociale.

- Mais la décroissance, quand même... Personne ne veut revenir à la bougie !

- Bravo les clichés ! Déjà, juste revenir aux années 1960, ce serait bien. Pendant le confinement de la covid 19, avec le ralentissement brutal de l'économie, on est presque arrivés dans les clous au niveau des objectifs climatiques. Pour bien faire, il faudrait tenir tout le siècle avec ce rythme de confinement, voire l'accentuer un peu, mais en y ajoutant de la justice sociale.

Un degré de plus, en un peu plus d'un siècle, ça ne paraît pas énorme, effectivement, mais ça change beaucoup de choses pour les animaux, les plantes, et surtout pour nos sociétés. Un degré, c'est une moyenne sur toute la Terre. Ça veut dire que ça se réchauffe moins à certains endroits et plus à d'autres. Par exemple, les océans accumulent beaucoup de chaleur, mais comme ils sont immenses, leur température n'augmente que très lentement. Par contre, aux pôles ou sur les continents, la température peut augmenter de 5°C, 10°C, voire plus. Ça change tout !

Video de Gauthier Chapelle (1)

Voir plusAjouter une vidéo

autres livres classés : effondrementVoir plus

Les plus populaires : Non-fiction

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Gauthier Chapelle (4)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (5 - essais )

Roland Barthes : "Fragments d'un discours **** "

amoureux

positiviste

philosophique

20 questions

846 lecteurs ont répondu

Thèmes :

essai

, essai de société

, essai philosophique

, essai documentCréer un quiz sur ce livre846 lecteurs ont répondu