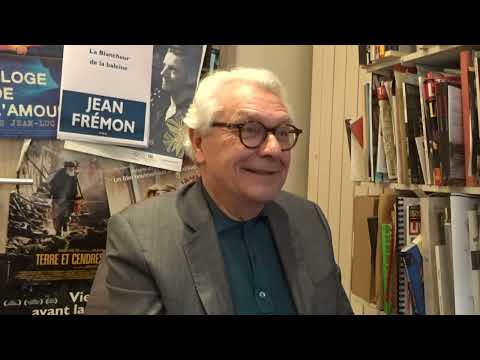

Jean Frémon La Blancheur de la baleine éditions P.O.L où Jean Frémon tente de dire de quoi et comment est composé son nouveau livre "La Blancheur de la baleine" à l'occasion de sa parution aux éditions P.O.L et où il est notamment question de Michel Leiris, David Hockney, Emmanuel Hocquard, Bernard Noël, Alain Veinstein, Etel Adnan, Louise Bourgeois, Jannis Kounelis, Jacques Dupin, Claude Esteban, Samuel Beckett, Marcel Cohen, Jean- Claude Hemery, Jean- Louis Schefer, David Sylvester, Edmond Jabès à Paris le 2 février 2023

"Ce sont des écrivains, des peintres, des sculpteurs.

Aventuriers de l'impossible. Ce sont des bribes de leurs vies. Tous des chercheurs davantage que des trouveurs. J'ai eu le privilège de les côtoyer. Ce qu'ils poursuivent est ce qui toujours se dérobe. La grâce est une fieffée baleine blanche."

Emmanuel Hocquard/5

10 notes

Résumé :

Pas plus que Un Privé à Babylone de Richard Brantignan n’est un vrai polar, Un Privé à Tanger n’est un roman. C’est un « mélange », c’est-à-dire une collection de textes de factures différentes mais d’inspiration commune. Mais la référence policière indique qu’il s’agit bien d’une enquête, d’une investigation, à quoi se mêlent la biographie d’E. Hocquard, le reste de son œuvre, le port franc de Tanger où l’auteur en effet a passé son enfance et son adolescence : ann... >Voir plus

étiquettes

Ajouter des étiquettes

Que lire après Un privé à TangerVoir plus

Critiques, Analyses et Avis (1)

Ajouter une critique

Contrairement à ce que le titre pouvait laisser pense, il ne s'agit pas du tout d'un polar, plutôt d'une suite de fragments inspirés de la vie et des réflexions de l'auteur. Une certaine poésie s'en dégage. Il faut apprécier ce genre d'écriture décousue.

Citations et extraits (2)

Ajouter une citation

Lorsqu'on aborde le problème de la description en littérature, on a trop souvent tendance à considérer soit les digressions circonstancielles dans le roman à intrigue du XIXe siècle : ces pages qu'en lisant Hugo, Balzac ou Zola on peut sauter sans perdre pour autant le fil de l'histoire; soit l'idéologie naturaliste telle que l'ont exaltée les poètes et les prosateurs romantiques, par exemple.

Il existe un autre usage de la description. Celui qui, comme chez Lucrèce, propose un degré zéro de la narration, quelque chose comme une première prose du monde.

La description a, dans ce cas, partie liée avec l'origine, la nature des choses, même si, comme chez Lucrèce, il n'y a pas de nature et, partant, pas d'origine aux choses. Alors, mettons, avec l'origine de l'écriture. D'ailleurs ce type de description ne touche-t-il pas souvent aux choses enfantines ? Les premiers livres de lecture, la "ligne claire" des premiers textes des manuels scolaires et les modèles de rédaction à l'école ? La "ligne claire" a toujours quelque chose à voir avec l'enfance et l'apprentissage de la langue à ce stade élémentaire où elle est encore associée à l'imagerie et à l'illustration. L'enfance de l'écriture en somme. [...] Or, cette première lecture, cette première description du monde, quel formidable travail d'abstraction ne demande-t-elle pas, puisqu'il s'agit de passer du chaos béant et insignifiant de l'ordre sensible au plan de la langue qui le quadrille de sens et lui confère, par là, un air de cohérence ! De sorte que, dans cette affaire, la "ligne claire" des premières descriptions fonctionne moins comme une transparence que comme une transposition. Ou une métaphore noire. Quelle écriture, si neutre ou si parée soit-elle, ne comporte-t-elle pas la marque de cet écart originel entre "la désignation et l'ordre muet" ?

Il existe un autre usage de la description. Celui qui, comme chez Lucrèce, propose un degré zéro de la narration, quelque chose comme une première prose du monde.

La description a, dans ce cas, partie liée avec l'origine, la nature des choses, même si, comme chez Lucrèce, il n'y a pas de nature et, partant, pas d'origine aux choses. Alors, mettons, avec l'origine de l'écriture. D'ailleurs ce type de description ne touche-t-il pas souvent aux choses enfantines ? Les premiers livres de lecture, la "ligne claire" des premiers textes des manuels scolaires et les modèles de rédaction à l'école ? La "ligne claire" a toujours quelque chose à voir avec l'enfance et l'apprentissage de la langue à ce stade élémentaire où elle est encore associée à l'imagerie et à l'illustration. L'enfance de l'écriture en somme. [...] Or, cette première lecture, cette première description du monde, quel formidable travail d'abstraction ne demande-t-elle pas, puisqu'il s'agit de passer du chaos béant et insignifiant de l'ordre sensible au plan de la langue qui le quadrille de sens et lui confère, par là, un air de cohérence ! De sorte que, dans cette affaire, la "ligne claire" des premières descriptions fonctionne moins comme une transparence que comme une transposition. Ou une métaphore noire. Quelle écriture, si neutre ou si parée soit-elle, ne comporte-t-elle pas la marque de cet écart originel entre "la désignation et l'ordre muet" ?

Pour celui qui est dans la rumeur des fables, la rumeur du monde est un fablier. Un recueil de légendes. Pour celui qui est dans la rumeur du monde, la rumeur des livres est du vent.

Celui qui écrit a une oreille dans la rumeur du monde et une oreille dans la rumeur des livres. Sa tête est pleine d'échos et de songes creux. En écrivant, il cherche le silence. Il porte seulement sa part de vent au moulin des rumeurs.

Celui qui lit est dans le brouillard. Il se guide sur des échos. Il prends des vessies pour des lanternes.

Celui qui lit a un œil sur le monde et un œil sur la fable. Il n'y voit que du bleu. Son œil est une oreille qui recueille le bruit de l'océan dans un coquillage vide.

Celui qui écrit a une oreille dans la rumeur du monde et une oreille dans la rumeur des livres. Sa tête est pleine d'échos et de songes creux. En écrivant, il cherche le silence. Il porte seulement sa part de vent au moulin des rumeurs.

Celui qui lit est dans le brouillard. Il se guide sur des échos. Il prends des vessies pour des lanternes.

Celui qui lit a un œil sur le monde et un œil sur la fable. Il n'y voit que du bleu. Son œil est une oreille qui recueille le bruit de l'océan dans un coquillage vide.

Videos de Emmanuel Hocquard (8)

Voir plusAjouter une vidéo

autres livres classés : autobiographieVoir plus

Les plus populaires : Non-fiction

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Emmanuel Hocquard (22)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Titres d'oeuvres célèbres à compléter

Ce conte philosophique de Voltaire, paru à Genève en 1759, s'intitule : "Candide ou --------"

L'Ardeur

L'Optimisme

10 questions

1290 lecteurs ont répondu

Thèmes :

littérature française

, roman

, culture générale

, théâtre

, littérature

, livresCréer un quiz sur ce livre1290 lecteurs ont répondu