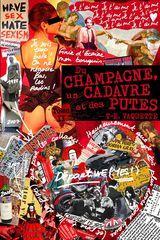

Avoir eu, un jour, il y a plus de dix ans, le projet d'écrire un roman de 2500 pages racontant la vie et le meurtre d'une hôtesse de bar à champagne était insensé et suicidaire... Ce pari est en passe d'être gagné et de belle manière.

T.E. Vaquette vient de publier - à compte d'auteur, j'y reviendrai - le deuxième tome de cette saga. J'avais découvert, il y a un peu plus d'un an le premier tome qui présentait les personnages et j'avais été ébloui par la maîtrise de l'écriture.

Cette impression sort renforcée à la lecture du second tome .

Chaque protagoniste est vrai, crédible, chacun a sa propre façon d'être et de s'exprimer, nulle caricature cependant... Je recommande tout particulièrement Shéhérazade dont le langage "banlieue" est un chef d'oeuvre de poésie qui a dû demander un énorme travail de recomposition à l'auteur et même si vous ne comprenez pas réellement le sens laissez vous porter par la musique comme vous le feriez avec Bach ou Wagner.

Bien entendu, le propos est beaucoup plus ambitieux, il ne s'agit pas d'un jeu d'écriture pour l'Oulipo, c'est à la fois un roman policier, un livre philosophique, une réflexion sur le monde de l'art, de l'Edition, des médias, une introspection sans complaisance, et même parfois un guide culinaire(!).

Chaque personnage principal est une pièce du puzzle permettant, me semble-t-il , de reconstruire Vaquette dans sa Vérité et son Intégrité (dans tous les sens du terme)

L'idée maîtresse de ce grand roman est de faire évoluer le personnage d'Alice à travers son journal intime, ce qui permet de la voir grandir, s'affirmer et devenir quelqu'un d'autre. Pour permettre de comprendre son évolution, l'auteur n'hésite pas à feuilleter ce journal dans le désordre, passant d'un moment à l'autre, revenant en arrière, sans pour autant perdre en cohérence. En contrepoint l'affrontement entre Lawrence, l'amant d'Alice, et Lespalette, l'OPJ chargé de l'enquête confronte deux visions du monde et des moeurs.

Quelques séquence peuvent choquer, et personnellement je n'aime pas beaucoup le titre qui fait "roman de gare" mais que cela ne vous rebute pas, le contenu vaut beaucoup mieux que le contenant.

Sans doute, cette oeuvre a-t-elle été considérée par les tenants de l'Edition, comme trop intellectuelle, sortant par trop des sentiers (re)battus,, ou alors trop longue pour intéresser un large public.

Malgré tout, l'auto-édition permettra à quelques happy few la découverte d'une oeuvre qui dépasse de plusieurs longueurs la majorité de la littérature française contemporaine.

Et puis... rien n'est encore perdu Proust n'a vendu que 300 exemplaires de la 1ère édition de la Recherche...

L'Abbé DUBOIS 15 mars 2021

T.E. Vaquette vient de publier - à compte d'auteur, j'y reviendrai - le deuxième tome de cette saga. J'avais découvert, il y a un peu plus d'un an le premier tome qui présentait les personnages et j'avais été ébloui par la maîtrise de l'écriture.

Cette impression sort renforcée à la lecture du second tome .

Chaque protagoniste est vrai, crédible, chacun a sa propre façon d'être et de s'exprimer, nulle caricature cependant... Je recommande tout particulièrement Shéhérazade dont le langage "banlieue" est un chef d'oeuvre de poésie qui a dû demander un énorme travail de recomposition à l'auteur et même si vous ne comprenez pas réellement le sens laissez vous porter par la musique comme vous le feriez avec Bach ou Wagner.

Bien entendu, le propos est beaucoup plus ambitieux, il ne s'agit pas d'un jeu d'écriture pour l'Oulipo, c'est à la fois un roman policier, un livre philosophique, une réflexion sur le monde de l'art, de l'Edition, des médias, une introspection sans complaisance, et même parfois un guide culinaire(!).

Chaque personnage principal est une pièce du puzzle permettant, me semble-t-il , de reconstruire Vaquette dans sa Vérité et son Intégrité (dans tous les sens du terme)

L'idée maîtresse de ce grand roman est de faire évoluer le personnage d'Alice à travers son journal intime, ce qui permet de la voir grandir, s'affirmer et devenir quelqu'un d'autre. Pour permettre de comprendre son évolution, l'auteur n'hésite pas à feuilleter ce journal dans le désordre, passant d'un moment à l'autre, revenant en arrière, sans pour autant perdre en cohérence. En contrepoint l'affrontement entre Lawrence, l'amant d'Alice, et Lespalette, l'OPJ chargé de l'enquête confronte deux visions du monde et des moeurs.

Quelques séquence peuvent choquer, et personnellement je n'aime pas beaucoup le titre qui fait "roman de gare" mais que cela ne vous rebute pas, le contenu vaut beaucoup mieux que le contenant.

Sans doute, cette oeuvre a-t-elle été considérée par les tenants de l'Edition, comme trop intellectuelle, sortant par trop des sentiers (re)battus,, ou alors trop longue pour intéresser un large public.

Malgré tout, l'auto-édition permettra à quelques happy few la découverte d'une oeuvre qui dépasse de plusieurs longueurs la majorité de la littérature française contemporaine.

Et puis... rien n'est encore perdu Proust n'a vendu que 300 exemplaires de la 1ère édition de la Recherche...

L'Abbé DUBOIS 15 mars 2021

(...)

Ce qui est sûr, c'est que Vaquette sait faire désirer ce qu'il semblait mettre au coeur de ce deuxième tome, car j'ai bientôt dévoré la moitié de cet ouvrage fort conséquent avant d'arriver enfin au récit d'une première rencontre.

Sacrée première partie, d'ailleurs : totalement inattendue, elle s'applique à développer longuement un autre personnage féminin, amie et colocataire d'Alice : Lauranne. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, je donc déjà conquise par ce premier chapitre qui est un portrait vivant, une histoire abrupte racontée avec une immense lucidité et un sacré sens du concret. Juste dans chacune de ses facettes, ce récit nous gratifie, au passage, de véritables envolées contestataires dans lesquelles la passion des convictions réussit à triompher des objections.

(J'ai d'ailleurs évoqué l'une d'entre elles ici, pour les curieux).

Quand enfin, je suis arrivée au coeur de "l'histoire dans l'histoire", quand enfin Alice et Lawrence se sont trouvés, c'est une tout autre expérience de lecture qui m'est tombée dessus, sans que j'y sois vraiment préparée.

C'est en effet une histoire assez colossale qui est comptée. Un éveil du sentiment amoureux si brutal et presque démesuré entre deux être si entiers et excessifs ne pouvait que faire des étincelles. Il a fallu tout le talent de l'auteur pour réussir à la retranscrire sans perdre le lecteur, sans, non plus, mettre complètement de coté tout l'aspect social du récit qui se retrouve dans cette partie distillé discrètement mais toujours à bon escient.

Si lire le premier opus des aventures d'Alice, et même lire pratiquement la moitié de celui-ci amène à énormément réfléchir sur la société ; la lecture de cette histoire d'amour, m'a amené à une introspection terriblement forte. Chaque chapitre, chaque paragraphe, chaque ligne, chaque mot presque, poussent à réfléchir très violemment à ses propres aspirations, à son rapport à soi-même, à l'autre, au corps, au sexe. C'est brutal, profond, presque organique.

Si les fruits de cette réflexion importent peu, (peu importe la destination, seul le voyage compte, comme dirait je ne sais plus qui) l'aspect salutaire de l'avoir accompli est, a contrario, d'une importance capitale.

La lecture du premier tome fut presque une lune de miel comparée à celle du second, qui m'a fait ressentir des émotions bien plus vives. Plus l'histoire devenait lumineuse (et elle l'est assurément, presque impeccablement), plus je suis passée par tous les états d'âme : de l'attendrissement au mépris, de l'admiration à l'agacement et, une fois au moins, pas loin de la colère.

Au milieu de cette tornade, Alice apparaît plus éblouissante qu'il est possible de l'imaginer. Plus exaltée, volontaire, conquérante, forte et fragile que jamais. Cet aspect de son histoire lui permet de continuer à ciseler ses attentes et ses convictions. Loin de la limiter ou de la soumettre à une dépendance elle semble au contraire être le vaisseau qui lui manquait pour se lancer dans sa conquête d'elle-même, rendant l'ombre de sa fin tragique, qui plane sur l'ensemble du récit, d'autant plus dramatique.

L'écriture de Vaquette, dans toute sa précision et son amplitude, est parfaitement adaptée à la grandeur du récit, et la lecture n'est jamais ni pénible, ni ennuyante. Honnêtement, j'ai passé quelques dizaines (centaines ?) de pages à me poser de sacrées questions sur là où il voulait m'emmener, et ceci n'est, en revanche, pas la première fois avec cet auteur.

C'est pour cela que si d'aventure sa lecture te tente, je t'encourage à toujours persévérer et à ne jamais, jamais croire un seul instant, que cet auteur ait pu choisir, ne serait-ce qu'une seule fois la facilité. Tôt ou tard arrive le passage qui va te déstabiliser complètement, faisant jaillir mille réflexions, et te confirmer que tu as eu une très très bonne idée de te lancer dans l'aventure.

Sache enfin qu'il a cette qualité rare que n'ont pas tous les artistes : celle de donner à son lectorat tous les moyens pour s'enrichir selon ses propres souhaits.

Lien : https://www.senscritique.com..

Ce qui est sûr, c'est que Vaquette sait faire désirer ce qu'il semblait mettre au coeur de ce deuxième tome, car j'ai bientôt dévoré la moitié de cet ouvrage fort conséquent avant d'arriver enfin au récit d'une première rencontre.

Sacrée première partie, d'ailleurs : totalement inattendue, elle s'applique à développer longuement un autre personnage féminin, amie et colocataire d'Alice : Lauranne. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, je donc déjà conquise par ce premier chapitre qui est un portrait vivant, une histoire abrupte racontée avec une immense lucidité et un sacré sens du concret. Juste dans chacune de ses facettes, ce récit nous gratifie, au passage, de véritables envolées contestataires dans lesquelles la passion des convictions réussit à triompher des objections.

(J'ai d'ailleurs évoqué l'une d'entre elles ici, pour les curieux).

Quand enfin, je suis arrivée au coeur de "l'histoire dans l'histoire", quand enfin Alice et Lawrence se sont trouvés, c'est une tout autre expérience de lecture qui m'est tombée dessus, sans que j'y sois vraiment préparée.

C'est en effet une histoire assez colossale qui est comptée. Un éveil du sentiment amoureux si brutal et presque démesuré entre deux être si entiers et excessifs ne pouvait que faire des étincelles. Il a fallu tout le talent de l'auteur pour réussir à la retranscrire sans perdre le lecteur, sans, non plus, mettre complètement de coté tout l'aspect social du récit qui se retrouve dans cette partie distillé discrètement mais toujours à bon escient.

Si lire le premier opus des aventures d'Alice, et même lire pratiquement la moitié de celui-ci amène à énormément réfléchir sur la société ; la lecture de cette histoire d'amour, m'a amené à une introspection terriblement forte. Chaque chapitre, chaque paragraphe, chaque ligne, chaque mot presque, poussent à réfléchir très violemment à ses propres aspirations, à son rapport à soi-même, à l'autre, au corps, au sexe. C'est brutal, profond, presque organique.

Si les fruits de cette réflexion importent peu, (peu importe la destination, seul le voyage compte, comme dirait je ne sais plus qui) l'aspect salutaire de l'avoir accompli est, a contrario, d'une importance capitale.

La lecture du premier tome fut presque une lune de miel comparée à celle du second, qui m'a fait ressentir des émotions bien plus vives. Plus l'histoire devenait lumineuse (et elle l'est assurément, presque impeccablement), plus je suis passée par tous les états d'âme : de l'attendrissement au mépris, de l'admiration à l'agacement et, une fois au moins, pas loin de la colère.

Au milieu de cette tornade, Alice apparaît plus éblouissante qu'il est possible de l'imaginer. Plus exaltée, volontaire, conquérante, forte et fragile que jamais. Cet aspect de son histoire lui permet de continuer à ciseler ses attentes et ses convictions. Loin de la limiter ou de la soumettre à une dépendance elle semble au contraire être le vaisseau qui lui manquait pour se lancer dans sa conquête d'elle-même, rendant l'ombre de sa fin tragique, qui plane sur l'ensemble du récit, d'autant plus dramatique.

L'écriture de Vaquette, dans toute sa précision et son amplitude, est parfaitement adaptée à la grandeur du récit, et la lecture n'est jamais ni pénible, ni ennuyante. Honnêtement, j'ai passé quelques dizaines (centaines ?) de pages à me poser de sacrées questions sur là où il voulait m'emmener, et ceci n'est, en revanche, pas la première fois avec cet auteur.

C'est pour cela que si d'aventure sa lecture te tente, je t'encourage à toujours persévérer et à ne jamais, jamais croire un seul instant, que cet auteur ait pu choisir, ne serait-ce qu'une seule fois la facilité. Tôt ou tard arrive le passage qui va te déstabiliser complètement, faisant jaillir mille réflexions, et te confirmer que tu as eu une très très bonne idée de te lancer dans l'aventure.

Sache enfin qu'il a cette qualité rare que n'ont pas tous les artistes : celle de donner à son lectorat tous les moyens pour s'enrichir selon ses propres souhaits.

Lien : https://www.senscritique.com..

De l'amour, du grand, du beau !

"Du champagne, un cadavre et des putes", tome deux ! Avant de lire cette critique, je vous invite à commander le tome un sur le site de l'auteur. C'est fait ? Bien, alors on peut y aller.

Après un premier tome histoire de planter le décor, ce second tome débute en nous déroulant tout le passé de Lauranne (la colocataire d'Alice, assassinée). Et de sa mère aussi, au passage. On est ici sur une très intéressante étude de personnages, et c'est un délice de comprendre pourquoi chaque personnage fait telle action car tout son passé l'a amené à cette décision. Comme dans un (bon) procès : on doit juger une personne sur ses actes, oui, mais avant de la juger c'est bon de savoir ce qui l'a amené à passer à l'acte. C'est en prenant de la distance, de la hauteur, qu'on apprécie mieux une situation.

Comme pour le premier tome, les situations sont des prétextes pour aborder différents sujets de société. Et cette façon de décrire l'enfance, l'adolescence puis le début de la vie d'adulte de Lauranne durant une bonne centaine de pages, c'est vraiment intéressant, car si dans le premier tome on pouvait avoir une vision superficielle de ce personnage (plutôt insupportable), ici on comprends mieux son caractère, ses choix, que l'on les aime ou non.

Cette partie alterne entre son témoignage (via une discussion), passages du journal en ligne d'Alice (qui parle d'elle), témoignages de gens qui l'ont rencontré, tout ça via le commandant Lespalettes. Impossible de ne pas faire un parallèle entre Alice, qui a grandi dans la misère (autant matérielle qu'intellectuelle) mais rêvait d'évasion, et l'enfance dorée (ou presque) de Lauranne, qui avait tout pour "réussir", mais qui ne désirait rien au fond d'elle.

Pour continuer sur cette lancée, on en apprend plus sur Lawrence, un personnage dont je ne dirais rien ici (pour garder la surprise) mais qui lui aussi pourrait (et peut) faire tout ce qu'il veut grâce à la fortune de son père, mais qui a par contre choisi sa vie : retaper un vieux château, apprendre à faire de la très bonne cuisine, plutôt que de profiter facilement de la notoriété de son père et devenir musicien reconnu. Reconnu, certes, mais devenir une star mondiale via les réseaux de son père, où est le mérite ? Ce passage est un prétexte pour l'auteur de parler des "fils et filles de" (Souchon, Hallyday, Chédid etc) et de déterminisme social. Un déterminisme qui fait que les "fils et filles de" trouveront naturel de suivre la même carrière que leur parents (dans le sens "c'est possible de faire ça") quand les gens moins bien nés s'interdiront probablement jusqu'au fait même de rêver être musicien/artiste, qui d'ailleurs pour beaucoup de gens n'est pas un "vrai" métier.

Un autre passage sur la vie de Lawrence est prétexte à l'auteur de parler des milieux artistiques et culturels en France, où tout le monde aime les rebelles, mais personne ne les programme en festival, car ça pourrait choquer, ou alors l'artiste ne rentre pas dans un cadre bien défini, avec une étiquette immédiatement compréhensible... Ici, difficile de ne pas comprendre que l'auteur parle de son vécu. Je dis "ce passage", mais c'est fantastiquement développé, ça prends le temps, ça construit, ça analyse, ça développe, tout ce qu'on ne trouve presque plus aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait du bien ! Quand on aime voir les choses poussées à fond, ça fait plaisir.

La suite du livre traite de la love story entre Alice et Lawrence. Ici, ça voyage pas mal, ça nique beaucoup, ça mange bien, ça nique (encore) et je vous invite à le lire vous-même pour vous faire une idée. Je ne veux pas résumer ça à quelque mots jetés ici, ça serait tellement réducteur... Allez, je craque : le Caire, Lascaux, Venise, l'Espagne. Ecrit comme ça, ça fait carte postale, mais dans le livre ça doit faire pas loin de deux cent pages. Des pages non pas juste remplies de descriptions, mais de pensées, d'attitudes : le passage ou Alice s'allonge au sol pour fixer des heures durant la chapelle Sixtine (au lieu de faire un selfie puis d'aller faire un autre selfie dans un autre endroit) est très beau.

J'en reviens à ma comparaison avec Seigneur des Anneaux dans ma critique du tome un : imaginez Aragorn face à la cité de Minas Tirith, mais au lieu de juste se taper une grande et belle description, on a une grande et belle description, oui, mais on a en plus les pensées d'Aragorn qui se pose dix milles questions sur les gens qui ont construit ça, leur but, ce dont ils voulaient témoigner etc. Personnellement, je trouve ça passionnant.

Et, encore une fois, c'est un prétexte à l'auteur pour nous exposer son point de vue sur notre société qui fait qu'on ne prends plus le temps pour dire pourquoi on aime quelque chose, on lâche un like et on passe à autre chose. Un autre passage dans la grotte de Lascaux est l'occasion de dépeindre cette activité on ne peut plus inutile (mais belle) de peindre des animaux sur le mur d'une grotte, alors qu'on devrait être (en principe) occupé à chassé ou se reproduire. Ceci dit, sur ce passage, j'ai vu un documentaire qui expliquait que les hommes préhistoriques auraient pu peindre ces animaux pour provoquer la chance. Tapez "chasse magique" dans Google.

Dans tout ça, l'enquête suit son cours, doucement, au fil des discussions, des évocations et des souvenirs. Un élément devient un autre prétexte à une critique sur notre société, mais je n'en dirais pas plus pour garder la surprise, il y en a plein et c'est un régal. Disons que ça parle beaucoup de consentement, que jouer un jeu, s'évader le temps d'un instant et laisser libre cours à ses fantasmes ne signifie pas qu'on est comme ça dans la vie de tous les jours, et que, merde, chacun a le droit de faire ce qu'il veut de son cul si c'est entre adultes consentants. J'en profite pour dire que ce second tome est on ne peut plus plein à craquer d'amour entre Alice et Lawrence. Mais pas d'un amour naïf, non, plutôt d'une relation extrêmement épanouissante, sans aucun(s) non-dits. Oui, il est beaucoup (beaucoup) question d'amour dans ce tome deux, et je dois dire que, de la part de l'auteur, qui m'avait jusqu'ici plus habitué à du trash-intello, c'est surprenant. Amour entre deux personnes faites pour être ensemble, amour pour le vin, pour l'architecture, la cuisine, les voyages.

Vous me lisez toujours ? Bien. Ce deuxième tome est fascinant, car on a envie d'en savoir encore toujours plus sur ces personnages, et jusqu'à présent, il n'y a (enfin, pour moi) pas le début d'un indice sur qui a tué la victime, du moins qui aurait eu un intérêt à le faire. Mais quand je vois les noms des chapitres du prochain tome, je me dis qu'il y aura sûrement le début d'une piste. Et ce sera l'occasion d'en savoir encore un peu plus sur la vie de ces personnages, et pour l'auteur l'occasion de développer ses points de vue sur notre monde. Hâte de lire le troisième tome !

"Du champagne, un cadavre et des putes", tome deux ! Avant de lire cette critique, je vous invite à commander le tome un sur le site de l'auteur. C'est fait ? Bien, alors on peut y aller.

Après un premier tome histoire de planter le décor, ce second tome débute en nous déroulant tout le passé de Lauranne (la colocataire d'Alice, assassinée). Et de sa mère aussi, au passage. On est ici sur une très intéressante étude de personnages, et c'est un délice de comprendre pourquoi chaque personnage fait telle action car tout son passé l'a amené à cette décision. Comme dans un (bon) procès : on doit juger une personne sur ses actes, oui, mais avant de la juger c'est bon de savoir ce qui l'a amené à passer à l'acte. C'est en prenant de la distance, de la hauteur, qu'on apprécie mieux une situation.

Comme pour le premier tome, les situations sont des prétextes pour aborder différents sujets de société. Et cette façon de décrire l'enfance, l'adolescence puis le début de la vie d'adulte de Lauranne durant une bonne centaine de pages, c'est vraiment intéressant, car si dans le premier tome on pouvait avoir une vision superficielle de ce personnage (plutôt insupportable), ici on comprends mieux son caractère, ses choix, que l'on les aime ou non.

Cette partie alterne entre son témoignage (via une discussion), passages du journal en ligne d'Alice (qui parle d'elle), témoignages de gens qui l'ont rencontré, tout ça via le commandant Lespalettes. Impossible de ne pas faire un parallèle entre Alice, qui a grandi dans la misère (autant matérielle qu'intellectuelle) mais rêvait d'évasion, et l'enfance dorée (ou presque) de Lauranne, qui avait tout pour "réussir", mais qui ne désirait rien au fond d'elle.

Pour continuer sur cette lancée, on en apprend plus sur Lawrence, un personnage dont je ne dirais rien ici (pour garder la surprise) mais qui lui aussi pourrait (et peut) faire tout ce qu'il veut grâce à la fortune de son père, mais qui a par contre choisi sa vie : retaper un vieux château, apprendre à faire de la très bonne cuisine, plutôt que de profiter facilement de la notoriété de son père et devenir musicien reconnu. Reconnu, certes, mais devenir une star mondiale via les réseaux de son père, où est le mérite ? Ce passage est un prétexte pour l'auteur de parler des "fils et filles de" (Souchon, Hallyday, Chédid etc) et de déterminisme social. Un déterminisme qui fait que les "fils et filles de" trouveront naturel de suivre la même carrière que leur parents (dans le sens "c'est possible de faire ça") quand les gens moins bien nés s'interdiront probablement jusqu'au fait même de rêver être musicien/artiste, qui d'ailleurs pour beaucoup de gens n'est pas un "vrai" métier.

Un autre passage sur la vie de Lawrence est prétexte à l'auteur de parler des milieux artistiques et culturels en France, où tout le monde aime les rebelles, mais personne ne les programme en festival, car ça pourrait choquer, ou alors l'artiste ne rentre pas dans un cadre bien défini, avec une étiquette immédiatement compréhensible... Ici, difficile de ne pas comprendre que l'auteur parle de son vécu. Je dis "ce passage", mais c'est fantastiquement développé, ça prends le temps, ça construit, ça analyse, ça développe, tout ce qu'on ne trouve presque plus aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait du bien ! Quand on aime voir les choses poussées à fond, ça fait plaisir.

La suite du livre traite de la love story entre Alice et Lawrence. Ici, ça voyage pas mal, ça nique beaucoup, ça mange bien, ça nique (encore) et je vous invite à le lire vous-même pour vous faire une idée. Je ne veux pas résumer ça à quelque mots jetés ici, ça serait tellement réducteur... Allez, je craque : le Caire, Lascaux, Venise, l'Espagne. Ecrit comme ça, ça fait carte postale, mais dans le livre ça doit faire pas loin de deux cent pages. Des pages non pas juste remplies de descriptions, mais de pensées, d'attitudes : le passage ou Alice s'allonge au sol pour fixer des heures durant la chapelle Sixtine (au lieu de faire un selfie puis d'aller faire un autre selfie dans un autre endroit) est très beau.

J'en reviens à ma comparaison avec Seigneur des Anneaux dans ma critique du tome un : imaginez Aragorn face à la cité de Minas Tirith, mais au lieu de juste se taper une grande et belle description, on a une grande et belle description, oui, mais on a en plus les pensées d'Aragorn qui se pose dix milles questions sur les gens qui ont construit ça, leur but, ce dont ils voulaient témoigner etc. Personnellement, je trouve ça passionnant.

Et, encore une fois, c'est un prétexte à l'auteur pour nous exposer son point de vue sur notre société qui fait qu'on ne prends plus le temps pour dire pourquoi on aime quelque chose, on lâche un like et on passe à autre chose. Un autre passage dans la grotte de Lascaux est l'occasion de dépeindre cette activité on ne peut plus inutile (mais belle) de peindre des animaux sur le mur d'une grotte, alors qu'on devrait être (en principe) occupé à chassé ou se reproduire. Ceci dit, sur ce passage, j'ai vu un documentaire qui expliquait que les hommes préhistoriques auraient pu peindre ces animaux pour provoquer la chance. Tapez "chasse magique" dans Google.

Dans tout ça, l'enquête suit son cours, doucement, au fil des discussions, des évocations et des souvenirs. Un élément devient un autre prétexte à une critique sur notre société, mais je n'en dirais pas plus pour garder la surprise, il y en a plein et c'est un régal. Disons que ça parle beaucoup de consentement, que jouer un jeu, s'évader le temps d'un instant et laisser libre cours à ses fantasmes ne signifie pas qu'on est comme ça dans la vie de tous les jours, et que, merde, chacun a le droit de faire ce qu'il veut de son cul si c'est entre adultes consentants. J'en profite pour dire que ce second tome est on ne peut plus plein à craquer d'amour entre Alice et Lawrence. Mais pas d'un amour naïf, non, plutôt d'une relation extrêmement épanouissante, sans aucun(s) non-dits. Oui, il est beaucoup (beaucoup) question d'amour dans ce tome deux, et je dois dire que, de la part de l'auteur, qui m'avait jusqu'ici plus habitué à du trash-intello, c'est surprenant. Amour entre deux personnes faites pour être ensemble, amour pour le vin, pour l'architecture, la cuisine, les voyages.

Vous me lisez toujours ? Bien. Ce deuxième tome est fascinant, car on a envie d'en savoir encore toujours plus sur ces personnages, et jusqu'à présent, il n'y a (enfin, pour moi) pas le début d'un indice sur qui a tué la victime, du moins qui aurait eu un intérêt à le faire. Mais quand je vois les noms des chapitres du prochain tome, je me dis qu'il y aura sûrement le début d'une piste. Et ce sera l'occasion d'en savoir encore un peu plus sur la vie de ces personnages, et pour l'auteur l'occasion de développer ses points de vue sur notre monde. Hâte de lire le troisième tome !

Il y a des livres où l'on s'ennuie.

Des livres qui font transpirer.

D'autres qui distraient.

Et puis il y a la synthèse de plus de trente ans de parcours de Tristan-Edern Vaquette, auteur exubérant, doué, intransigeant, provocateur, profondément humain, aussi humble en réalité qu'il se présente spectaculairement comme outrancier, dans le but de nous bousculer, nous faire rire, et quelque part, paradoxalement, nous inviter à devenir mieux que nous-mêmes en nous shootant cérébralement dans les couilles.

Ce livre-là fait partie des rares qui peuvent modifier le lecteur en profondeur, et lui permettre, non pas de consommer une idée et un moment de loisir, mais de trouver un chemin d'incarnation pour, s'il le souhaite et veut aller jusque-là, transformer son parcours.

De là même façon que le coup de foudre n'arrive pas quarante fois dans une vie, il est rare de se faire gifler par un livre, et en plus d'en ressentir de la gratitude.

Ce livre est de cette espèce en voie de disparition.

Ne le laissez pas passer.

Des livres qui font transpirer.

D'autres qui distraient.

Et puis il y a la synthèse de plus de trente ans de parcours de Tristan-Edern Vaquette, auteur exubérant, doué, intransigeant, provocateur, profondément humain, aussi humble en réalité qu'il se présente spectaculairement comme outrancier, dans le but de nous bousculer, nous faire rire, et quelque part, paradoxalement, nous inviter à devenir mieux que nous-mêmes en nous shootant cérébralement dans les couilles.

Ce livre-là fait partie des rares qui peuvent modifier le lecteur en profondeur, et lui permettre, non pas de consommer une idée et un moment de loisir, mais de trouver un chemin d'incarnation pour, s'il le souhaite et veut aller jusque-là, transformer son parcours.

De là même façon que le coup de foudre n'arrive pas quarante fois dans une vie, il est rare de se faire gifler par un livre, et en plus d'en ressentir de la gratitude.

Ce livre est de cette espèce en voie de disparition.

Ne le laissez pas passer.

Avec ce deuxième tome, Tristan-Edern Vaquette nous invite une fois encore à nous questionner -entre autres-sur la Qulture et la Choucroute, l'Amour et le consentement...

La suite de cette enquête est tout aussi jouissive que son début dans le tome 1.

Malgré tout, l'interrogatoire de Leïla (la weshwehsmagueuletavuoubienjchuipasunepovshlag de service) m'a un peu saoulé et dans la vrai vie je ne suis pas sûr que l'inspecteur Lespalettes ne lai pas prise violemment par le fion, en lui intimant l'ordre de fermer sa grande bouche à pipes tout en lui éclatant la face contre le radiateur...

Ah oui certaines descriptions de repas au restaurant ne m'ont pas transcendés n'ont plus.

Cela ce polar polymorphe est fortement bien (en même temps, c'est écrit par le Prince du Bon Goût).

Quoiqu'il en soit vous pouvez passer commande, c'est un chef-d'oeuvre de littérature.

Vivement le tome 3!

La suite de cette enquête est tout aussi jouissive que son début dans le tome 1.

Malgré tout, l'interrogatoire de Leïla (la weshwehsmagueuletavuoubienjchuipasunepovshlag de service) m'a un peu saoulé et dans la vrai vie je ne suis pas sûr que l'inspecteur Lespalettes ne lai pas prise violemment par le fion, en lui intimant l'ordre de fermer sa grande bouche à pipes tout en lui éclatant la face contre le radiateur...

Ah oui certaines descriptions de repas au restaurant ne m'ont pas transcendés n'ont plus.

Cela ce polar polymorphe est fortement bien (en même temps, c'est écrit par le Prince du Bon Goût).

Quoiqu'il en soit vous pouvez passer commande, c'est un chef-d'oeuvre de littérature.

Vivement le tome 3!

À quoi sert cette critique ?

— Si vous avez lu le tome 1, vous savez déjà si vous lirez le tome 2.

— Si vous avez pas lu le tome 1, ma critique en dit déjà l'essentiel, qui reste vrai pour le tome 2.

— D'autres ont déjà écrit des critiques du tome 2 et dit tout ce qu'il y avait à en dire.

Puisque qu'il semble que cette critique ne serve à rien (mais je reviendrai sur cette notion d'utilité), que presque personne ne va la lire, et qu'à la fin, qu'on la lise ou pas, je suis pas payé, je peux donc faire ce que je veux, genre un texte complètement en dehors de ce qu'on attend normalement d'une critique ("l'habitude tue l'amour", nous dit Vaquette), jusqu'à parler d'autre chose que du livre.

Je vais en parler aussi (on est pas chez Desproges), mais pour en parler, je vais parler d'art, de Vaquette, et surtout, de moi.

Je suis un nihiliste.

Je l'entends comme ça : là où la plupart croient, consciemment ou pas, que la valeur est intrinsèque, absolue et terminale, je crois moi qu'elle est extrinsèque, relative, et instrumentale.

Définitions :

— La valeur, c'est ce qui présente un caractère désirable, *prescriptif*, c'est ce qui *doit* être (ou devrait être). Quand je parle d'esthétique (beau/laid, délicieux/fade), de morale (bon/mauvais, juste/injuste) ou de raison d'être (utile/inutile, sens/non-sens), je ne fais pas que décrire la position d'un objet dans une échelle de valeur, j'exprime un jugement sur la position où il *devrait* être (ce que signifie ce "devoir être" va dépendre de si on est un nihiliste ou pas, j'y reviens).

— Si la valeur est intrinsèque, elle est propre aux objets, aux personnes, aux actes, au même titre que la masse et la température ; c'est une propriété physique qu'on peut mesurer de façon objective. Si elle est extrinsèque, elle ne dépend pas des choses elles-mêmes mais des individus qui regardent et jugent ces choses ; elle n'est pas une propriété physique, mais une impression subjective.

— Si la valeur est absolue, elle est la même partout et tout le temps ; les échelles de valeur sont indépendantes des modes, de la culture, de l'éducation, de l'expérience ou du point de vue, et dans l'idéal, tout le monde peut découvrir ces échelles et arriver à la même conclusion ; le beau, le bien, la raison d'être sont des constantes. Si la valeur est relative, elle dépend du contexte ; les échelles de valeur sont aussi variées que les individus, et au lieu d'une unique vérité physique, il y a de multiples vérités *conventionnelles* propres à différents groupes humains ; le beau, le bien, la raison d'être sont des variables.

— Si la valeur est terminale, elle existe en elle-même et par elle-même, elle est sa propre justification ; le beau, le bien, la raison d'être sont désirables, impératifs en tant que fin, il faut y aspirer par principe. Si la valeur est instrumentale, elle n'existe que comme moyen vers la satisfaction d'un instinct ou d'un désir, et seul ce dernier a un caractère terminal ; le beau, le bien et la raison d'être, leur désirabilité ne se comprend que comme le chemin obligé vers une destination unique, l'outil approprié à une tâche précise.

En plus simple : le nihilisme, c'est rejet de la foi. Pas seulement de la foi en Dieu, dans la nature, en l'homme ou dans le surnaturel, mais la foi au sens large de toute croyance dans un concept abstrait impératif, indémontrable et irréfutable. Je rejette la foi religieuse, la foi humaniste, mais aussi la foi dans la morale, la justice, les nations, les idéologies, la famille, le clan, l'ethnie, la race… et dans l'art.

La plupart des gens sont des positivistes — ils ont foi dans au moins certains concepts abstraits, mais rarement avec cohérence, car la foi se heurte souvent au réel, et il est plus facile de plier ses croyances à la réalité que l'inverse. Si je me détache moi de l'écrasante majorité par mon nihilisme, Vaquette lui s'en détache par la cohérence de son positivisme : chez Vaquette, la foi est pure de tout compromis. Pas n'importe quelle foi, pas la foi religieuse ou nationale (on pourrait en débattre, mais je n'y reviens pas), mais la foi dans l'homme, la foi dans la morale, et surtout, la foi en l'art.

Mon rejet de la foi me conduit à rejeter la notion d'âme — pas juste au sens religieux, mais au sens de l'individualité propre d'une chose ou d'une personne, de sa nature abstraite irréductible, séparée de ses caractéristiques physiques, dans une vision dualiste de la réalité. J'adopte à la place à une vision structuraliste où l'identité est une illusion, où chaque objet et chaque personne est le produit de l'ensemble de ses traits physiques, de son histoire et de son contexte, et changer un seul de ces éléments change l'ensemble.

Ceci me conduit au rejet de la notion de libre arbitre ; si nous sommes entièrement le produit de notre physicalité, il en va de même pour les choix que nous faisons. S'il n'y a pas d'individualité propre, alors un choix entièrement détaché de la physicalité d'un individu, entièrement libre de toute causalité matérielle, est un choix fait au hasard.

Et s'il n'y a pas d'âme, s'il n'y pas de libre arbitre, s'il n'y a pas, en somme, de singularité individuelle qui élève un homme au-delà du statut de machine biologique complexe mais strictement déterministe, ça pose un gros problème pour la notion d'art.

En préface à son *Portrait de Dorian Gray* (auquel Vaquette fait référence dans ce tome II), Oscar Wilde affirme que l'art, c'est ce qui ne sert à rien. Ignorons le paradoxe d'une telle affirmation en ouverture d'un roman d'apprentissage (j'ai pas lu le *Portrait de Dorian Gray*, mais vous allez voir si ça m'empêche d'en parler) qui délivre explicitement au lecteur une leçon de vie et de morale, tout sauf un roman dépourvu d'utilité affichée, donc — Wilde a écrit sa préface pour défendre son oeuvre contre les critiques, peut-être que sous le coup de l'émotion il n'a pas choisi le meilleur ni le plus cohérent des arguments, ou peut-être que c'est une facétie de sa part, une provocation, il affirme par défi que l'art ne sert à rien alors qu'il pense le contraire — peu importe, prenons l'argument tel quel et examinons-en les ramifications.

En disant que l'art ne sert rien, on cherche à le dégager de toute contrainte utilitaire, à le distinguer de l'artisanat, de l'ingénierie, du divertissement, du jeu, du liturgique ou de l'éducatif — ce qu'on peut appeler les contraintes de destination. Mais on cherche aussi à le dégager des contraintes d'origine : l'expression artistique doit provenir de l'âme inaltérée de l'artiste, de son libre arbitre ; l'artiste doit créer quelque chose de totalement singulier et original, sans se laisser influencer par la mode, la bienséance ou l'idéologie dominante, sans que ça réponde à l'appel de la gloire, de la fortune ou du pouvoir.

Cette définition réduit de manière drastique — et surtout biaisée — le champ de l'art. Elle exclut presque toute oeuvre d'avant l'ère romantique, en grande majorité produites sur commande ou sous la protection d'un mécène, et toutes pourvues de fonctions religieuses, politiques, didactiques ou divertissantes explicites. Exit donc Bach, Mozart, Beethoven, Molière, Shakespeare, sans même parler de tous ceux qui sont venus avant. Exit aussi la plupart des oeuvres produites hors de l'Occident, où la séparation entre création artistique et fonctionnalité est un phénomène encore plus récent et marginal.

Le seul artiste possible, c'est un aristocrate européen, assez riche pour consacrer toute sa vie à une création pure et dénuée de fonction pécunière. Il ne s'adonne qu'à des arts dépourvus d'applications matérielles : peinture, littérature, sculpture… le reste, marquetterie, menuiserie, architecture, *construire* des choses qui puissent *s'utiliser* ? C'est pour les roturiers, pour les *artisans* — peu importe que la distinction soit artificielle, qu'il soit possible de peindre de façon utilitaire ou de faire de la marquetterie sans chercher à créer un meuble utilisable. L'artiste est un homme, ou du moins il (l'artiste) ne s'adonnera qu'à des formes typiquement masculines. La peinture, oui, la broderie, non — encore une fois, artificialité et hypocrisie de la distinction.

(les puristes voudraient que j'écrive "pécuniaire" et "marqueterie" ; *voudraient*)

Ces mêmes aristocrates de l'ère romantique ont bien sûr inventé cette définition de l'art qui leur donne le rôle central en dénigrant presque tout le reste — on a quand même intégré l'antiquité gréco-romaine et les périodes baroques et classiques dans le canon de l'art européen, après en avoir effacé le contexte historique (et donc la fonction) avec une mauvaise foi consommée.

Vaquette a conscience de cette ambigüité et l'exprime à travers Lawrence qui, s'il concède que l'architecture et la cuisine sont des arts moins "purs" que la littérature ou la musique, puisque "fonctionnels", ne les rejette pas entièrement hors du domaine de l'art — il établit, au plus, une hiérarchie dans l'art, plutôt qu'une distinction binaire entre l'art et le non-art.

Le paradoxe de cette définition est qu'elle reprend une critique bourgeoise envers une activité perçue comme "inutile" parce qu'elle n'est pas mercantile, parce qu'on ne peut pas la rationaliser en vue d'une exploitation commerciale (du moins c'est ce qu'on croyait à l'époque). "L'art ne sert à rien" était à l'origine une insulte, que l'aristocratie artistique a tournée en qualité, renversant le sens mais préservant l'hypothèse de départ.

Les deux versions se répondent : la frivolité des artistes aristocratiques conforte les bourgeois dans leur mépris de l'art, et ce mépris permet à ces mêmes aristocrates de se peindre en artistes torturés et "oppressés" par le bourgeois, alors que les vraies victimes sont les autres artistes, ceux sans sécurité financière, que ce mépris étouffe et tue, à la grande satisfaction de l'aristocratie qui voit ainsi ses concurrents potentiels écartés d'avance.

Dès qu'on accepte cette définition, on a beau prétendre qu'on en inverse les conclusions, il devient très difficile de s'en extraire et de ne pas en considérer certains des postulats comme acquis alors même qu'on croit les rejeter. Les exemples de cette ambigüité surgissent dans le texte de Vaquette quand les mêmes personnages tour à tour font l'éloge de l'art parce qu'il "ne sert à rien" avant ensuite d'attaquer la société mercantiliste contemporaine parce qu'elle vend aux gens "des tas d'objets qui ne servent à rien".

Mais ce qui achève cette définition, c'est l'absurdité de la notion de création sans fonction. Toute création volontaire a au moins pour fonction de répondre à… une volonté créatrice — pardon pour la redondance. Créer est un besoin psychologique, et la première fonction d'un objet créé est de satisfaire ce besoin. On peut objecter qu'il y a une hiérarchie des fonctions d'où résultent des arts plus ou moins purs (encore Lawrence, l'architecture et la cuisine), mais on a alors déjà changé les termes du débat et renoncé à une distinction binaire sur la base du fonctionnel/non-fonctionnel.

Si je reviens sur la notion d'instrumentalité de la valeur, sur l'idée que l'utilité n'est pas quelque chose qui existe en soi, mais n'a de sens que rapportée à un but donné — un marteau n'est pas utile dans l'abstrait ; il est utile à celui qui veut planter des clous ou défoncer un crâne, là, tout de suite — alors rien n'est *au-delà* de l'utilité ; tout objet a le potentiel pour être tour à tour utile *à* et inutile *à*, selon la tâche et la personne.

Si on abandonne la distinction art/non-art, qu'on la remplace par un continuum dans la création, qu'on reconnaît qu'il existe une infinité de nuances entre le singulier et le sériel, la surprise et l'attendu, la difficulté et le confort, l'instinct et le calcul, la planification et l'improvisation, la force et la subtilité, le risque et le savoir-faire… alors il faut aussi admettre qu'il existe une infinité de façons de *percevoir* ces nuances. Chaque cerveau est unique et a sa propre idée de là où se situe l'extrême fine frontière entre deux catégories perceptuelles — il n'y a pas deux locuteurs français qui ont exactement la même idée de là où s'arrête le [p] et commence le [b], et on ne donnera jamais le goût du vin à un homme dont la langue est, par la génétique, hypersensible à l'amer et hyposensible au sucré (ou alors que du sauternes et du monbazillac, et encore en y ajoutant du miel).

On abandonne donc l'idée de l'art, au singulier, pour celle des arts, aussi multiples que les membres de leur public. On peut tenter d'agréger, de dégager un consensus, de dire "voyez, la *majorité* reconnaît la beauté de la Joconde" — mais la *majorité* mange aussi des plats à réchauffer, et plus on fait la moyenne des préférences, plus on efface les nuances et les extrémités qui font la qualité du plaisir individuel.

Ce qui me réconcilie alors avec Vaquette, c'est la distinction entre actes et idéologie qu'évoque Lespalettes. Dans l'idéologie, c'est à dire le système et la vision du monde qu'on construit pour expliquer et justifier nos actes, il y a une grande part de rationalisation — on se trouve *après coup* des raisons plausibles d'agir, parce que la réalité crue est moins accessible, moins agréable : il est plus facile de parler de beauté en termes mystiques que d'admettre que nous sommes avant tout attirés par les signes de richesse et de bonne santé, qui nous aident à trouver un partenaire de qualité pour transmettre nos gènes. Dans l'Europe prémoderne, la peau blanche est sexy — elle indique que vous travaillez en intérieur, donc pas comme paysan ; dans l'Europe post-industrielle, la peau bronzée est sexy — elle indique que vous avez le temps et les moyens de prendre des vacances au soleil.

À la place, on donne dans l'abstraction, dans l'idéalisme, on construit un système si flexible qu'il peut justifier n'importe quel acte, et réciproquement, le même acte peut se justifier par une infinité de systèmes différents. L'important, ce sont les actes eux-mêmes. Et c'est dans les actes qu'on se retrouve Vaquette et moi.

Dans l'acte créatif donc — art ou artisanat, peu importe, les catégories sont arbitraires, et les étiquettes qu'on met dessus le sont doublement —, dans un livre d'une immense exigence à la fois par le style, l'histoire et le propos, qui passe outre toutes les règles associées au format romanesque moderne — en fait rien de plus que des béquilles, utiles pour (ré)apprendre à marcher, mais bien encombrantes quand on veut courir un marathon comme Vaquette — et nous sert des pages entières sans retour à la ligne, des descriptions qui s'étalent à n'en plus finir, des monologues qui galopent sur plus d'une dizaine de pages, une narration thématique qui se joue de la chronologie…

Et ça fonctionne, pourvu qu'à l'immense exigence de l'auteur envers lui-même réponde aussi une grande exigence envers le lecteur — non pas que seuls les gens trop intelligents et cultivés comme moi peuvent lire ce roman, tous les autres qui sont trop cons et vulgaires c'est même pas la peine, mais plutôt qu'entrer dans ce livre et l'apprécier pleinement demande un effort de concentration, de persévérance et d'implication — l'exigence demandée au lecteur, ce n'est pas une exigence extérieure, un test de QI à passer, c'est l'exigence que le lecteur doit avoir *envers lui-même*.

Là, oui, je m'y retrouve. Quand les actes parlent aussi clairement d'eux-mêmes, pas besoin de philosophie.

(c'est gonflé comme conclusion après une critique qui ne parle *que* de philosophie)

— Si vous avez lu le tome 1, vous savez déjà si vous lirez le tome 2.

— Si vous avez pas lu le tome 1, ma critique en dit déjà l'essentiel, qui reste vrai pour le tome 2.

— D'autres ont déjà écrit des critiques du tome 2 et dit tout ce qu'il y avait à en dire.

Puisque qu'il semble que cette critique ne serve à rien (mais je reviendrai sur cette notion d'utilité), que presque personne ne va la lire, et qu'à la fin, qu'on la lise ou pas, je suis pas payé, je peux donc faire ce que je veux, genre un texte complètement en dehors de ce qu'on attend normalement d'une critique ("l'habitude tue l'amour", nous dit Vaquette), jusqu'à parler d'autre chose que du livre.

Je vais en parler aussi (on est pas chez Desproges), mais pour en parler, je vais parler d'art, de Vaquette, et surtout, de moi.

Je suis un nihiliste.

Je l'entends comme ça : là où la plupart croient, consciemment ou pas, que la valeur est intrinsèque, absolue et terminale, je crois moi qu'elle est extrinsèque, relative, et instrumentale.

Définitions :

— La valeur, c'est ce qui présente un caractère désirable, *prescriptif*, c'est ce qui *doit* être (ou devrait être). Quand je parle d'esthétique (beau/laid, délicieux/fade), de morale (bon/mauvais, juste/injuste) ou de raison d'être (utile/inutile, sens/non-sens), je ne fais pas que décrire la position d'un objet dans une échelle de valeur, j'exprime un jugement sur la position où il *devrait* être (ce que signifie ce "devoir être" va dépendre de si on est un nihiliste ou pas, j'y reviens).

— Si la valeur est intrinsèque, elle est propre aux objets, aux personnes, aux actes, au même titre que la masse et la température ; c'est une propriété physique qu'on peut mesurer de façon objective. Si elle est extrinsèque, elle ne dépend pas des choses elles-mêmes mais des individus qui regardent et jugent ces choses ; elle n'est pas une propriété physique, mais une impression subjective.

— Si la valeur est absolue, elle est la même partout et tout le temps ; les échelles de valeur sont indépendantes des modes, de la culture, de l'éducation, de l'expérience ou du point de vue, et dans l'idéal, tout le monde peut découvrir ces échelles et arriver à la même conclusion ; le beau, le bien, la raison d'être sont des constantes. Si la valeur est relative, elle dépend du contexte ; les échelles de valeur sont aussi variées que les individus, et au lieu d'une unique vérité physique, il y a de multiples vérités *conventionnelles* propres à différents groupes humains ; le beau, le bien, la raison d'être sont des variables.

— Si la valeur est terminale, elle existe en elle-même et par elle-même, elle est sa propre justification ; le beau, le bien, la raison d'être sont désirables, impératifs en tant que fin, il faut y aspirer par principe. Si la valeur est instrumentale, elle n'existe que comme moyen vers la satisfaction d'un instinct ou d'un désir, et seul ce dernier a un caractère terminal ; le beau, le bien et la raison d'être, leur désirabilité ne se comprend que comme le chemin obligé vers une destination unique, l'outil approprié à une tâche précise.

En plus simple : le nihilisme, c'est rejet de la foi. Pas seulement de la foi en Dieu, dans la nature, en l'homme ou dans le surnaturel, mais la foi au sens large de toute croyance dans un concept abstrait impératif, indémontrable et irréfutable. Je rejette la foi religieuse, la foi humaniste, mais aussi la foi dans la morale, la justice, les nations, les idéologies, la famille, le clan, l'ethnie, la race… et dans l'art.

La plupart des gens sont des positivistes — ils ont foi dans au moins certains concepts abstraits, mais rarement avec cohérence, car la foi se heurte souvent au réel, et il est plus facile de plier ses croyances à la réalité que l'inverse. Si je me détache moi de l'écrasante majorité par mon nihilisme, Vaquette lui s'en détache par la cohérence de son positivisme : chez Vaquette, la foi est pure de tout compromis. Pas n'importe quelle foi, pas la foi religieuse ou nationale (on pourrait en débattre, mais je n'y reviens pas), mais la foi dans l'homme, la foi dans la morale, et surtout, la foi en l'art.

Mon rejet de la foi me conduit à rejeter la notion d'âme — pas juste au sens religieux, mais au sens de l'individualité propre d'une chose ou d'une personne, de sa nature abstraite irréductible, séparée de ses caractéristiques physiques, dans une vision dualiste de la réalité. J'adopte à la place à une vision structuraliste où l'identité est une illusion, où chaque objet et chaque personne est le produit de l'ensemble de ses traits physiques, de son histoire et de son contexte, et changer un seul de ces éléments change l'ensemble.

Ceci me conduit au rejet de la notion de libre arbitre ; si nous sommes entièrement le produit de notre physicalité, il en va de même pour les choix que nous faisons. S'il n'y a pas d'individualité propre, alors un choix entièrement détaché de la physicalité d'un individu, entièrement libre de toute causalité matérielle, est un choix fait au hasard.

Et s'il n'y a pas d'âme, s'il n'y pas de libre arbitre, s'il n'y a pas, en somme, de singularité individuelle qui élève un homme au-delà du statut de machine biologique complexe mais strictement déterministe, ça pose un gros problème pour la notion d'art.

En préface à son *Portrait de Dorian Gray* (auquel Vaquette fait référence dans ce tome II), Oscar Wilde affirme que l'art, c'est ce qui ne sert à rien. Ignorons le paradoxe d'une telle affirmation en ouverture d'un roman d'apprentissage (j'ai pas lu le *Portrait de Dorian Gray*, mais vous allez voir si ça m'empêche d'en parler) qui délivre explicitement au lecteur une leçon de vie et de morale, tout sauf un roman dépourvu d'utilité affichée, donc — Wilde a écrit sa préface pour défendre son oeuvre contre les critiques, peut-être que sous le coup de l'émotion il n'a pas choisi le meilleur ni le plus cohérent des arguments, ou peut-être que c'est une facétie de sa part, une provocation, il affirme par défi que l'art ne sert à rien alors qu'il pense le contraire — peu importe, prenons l'argument tel quel et examinons-en les ramifications.

En disant que l'art ne sert rien, on cherche à le dégager de toute contrainte utilitaire, à le distinguer de l'artisanat, de l'ingénierie, du divertissement, du jeu, du liturgique ou de l'éducatif — ce qu'on peut appeler les contraintes de destination. Mais on cherche aussi à le dégager des contraintes d'origine : l'expression artistique doit provenir de l'âme inaltérée de l'artiste, de son libre arbitre ; l'artiste doit créer quelque chose de totalement singulier et original, sans se laisser influencer par la mode, la bienséance ou l'idéologie dominante, sans que ça réponde à l'appel de la gloire, de la fortune ou du pouvoir.

Cette définition réduit de manière drastique — et surtout biaisée — le champ de l'art. Elle exclut presque toute oeuvre d'avant l'ère romantique, en grande majorité produites sur commande ou sous la protection d'un mécène, et toutes pourvues de fonctions religieuses, politiques, didactiques ou divertissantes explicites. Exit donc Bach, Mozart, Beethoven, Molière, Shakespeare, sans même parler de tous ceux qui sont venus avant. Exit aussi la plupart des oeuvres produites hors de l'Occident, où la séparation entre création artistique et fonctionnalité est un phénomène encore plus récent et marginal.

Le seul artiste possible, c'est un aristocrate européen, assez riche pour consacrer toute sa vie à une création pure et dénuée de fonction pécunière. Il ne s'adonne qu'à des arts dépourvus d'applications matérielles : peinture, littérature, sculpture… le reste, marquetterie, menuiserie, architecture, *construire* des choses qui puissent *s'utiliser* ? C'est pour les roturiers, pour les *artisans* — peu importe que la distinction soit artificielle, qu'il soit possible de peindre de façon utilitaire ou de faire de la marquetterie sans chercher à créer un meuble utilisable. L'artiste est un homme, ou du moins il (l'artiste) ne s'adonnera qu'à des formes typiquement masculines. La peinture, oui, la broderie, non — encore une fois, artificialité et hypocrisie de la distinction.

(les puristes voudraient que j'écrive "pécuniaire" et "marqueterie" ; *voudraient*)

Ces mêmes aristocrates de l'ère romantique ont bien sûr inventé cette définition de l'art qui leur donne le rôle central en dénigrant presque tout le reste — on a quand même intégré l'antiquité gréco-romaine et les périodes baroques et classiques dans le canon de l'art européen, après en avoir effacé le contexte historique (et donc la fonction) avec une mauvaise foi consommée.

Vaquette a conscience de cette ambigüité et l'exprime à travers Lawrence qui, s'il concède que l'architecture et la cuisine sont des arts moins "purs" que la littérature ou la musique, puisque "fonctionnels", ne les rejette pas entièrement hors du domaine de l'art — il établit, au plus, une hiérarchie dans l'art, plutôt qu'une distinction binaire entre l'art et le non-art.

Le paradoxe de cette définition est qu'elle reprend une critique bourgeoise envers une activité perçue comme "inutile" parce qu'elle n'est pas mercantile, parce qu'on ne peut pas la rationaliser en vue d'une exploitation commerciale (du moins c'est ce qu'on croyait à l'époque). "L'art ne sert à rien" était à l'origine une insulte, que l'aristocratie artistique a tournée en qualité, renversant le sens mais préservant l'hypothèse de départ.

Les deux versions se répondent : la frivolité des artistes aristocratiques conforte les bourgeois dans leur mépris de l'art, et ce mépris permet à ces mêmes aristocrates de se peindre en artistes torturés et "oppressés" par le bourgeois, alors que les vraies victimes sont les autres artistes, ceux sans sécurité financière, que ce mépris étouffe et tue, à la grande satisfaction de l'aristocratie qui voit ainsi ses concurrents potentiels écartés d'avance.

Dès qu'on accepte cette définition, on a beau prétendre qu'on en inverse les conclusions, il devient très difficile de s'en extraire et de ne pas en considérer certains des postulats comme acquis alors même qu'on croit les rejeter. Les exemples de cette ambigüité surgissent dans le texte de Vaquette quand les mêmes personnages tour à tour font l'éloge de l'art parce qu'il "ne sert à rien" avant ensuite d'attaquer la société mercantiliste contemporaine parce qu'elle vend aux gens "des tas d'objets qui ne servent à rien".

Mais ce qui achève cette définition, c'est l'absurdité de la notion de création sans fonction. Toute création volontaire a au moins pour fonction de répondre à… une volonté créatrice — pardon pour la redondance. Créer est un besoin psychologique, et la première fonction d'un objet créé est de satisfaire ce besoin. On peut objecter qu'il y a une hiérarchie des fonctions d'où résultent des arts plus ou moins purs (encore Lawrence, l'architecture et la cuisine), mais on a alors déjà changé les termes du débat et renoncé à une distinction binaire sur la base du fonctionnel/non-fonctionnel.

Si je reviens sur la notion d'instrumentalité de la valeur, sur l'idée que l'utilité n'est pas quelque chose qui existe en soi, mais n'a de sens que rapportée à un but donné — un marteau n'est pas utile dans l'abstrait ; il est utile à celui qui veut planter des clous ou défoncer un crâne, là, tout de suite — alors rien n'est *au-delà* de l'utilité ; tout objet a le potentiel pour être tour à tour utile *à* et inutile *à*, selon la tâche et la personne.

Si on abandonne la distinction art/non-art, qu'on la remplace par un continuum dans la création, qu'on reconnaît qu'il existe une infinité de nuances entre le singulier et le sériel, la surprise et l'attendu, la difficulté et le confort, l'instinct et le calcul, la planification et l'improvisation, la force et la subtilité, le risque et le savoir-faire… alors il faut aussi admettre qu'il existe une infinité de façons de *percevoir* ces nuances. Chaque cerveau est unique et a sa propre idée de là où se situe l'extrême fine frontière entre deux catégories perceptuelles — il n'y a pas deux locuteurs français qui ont exactement la même idée de là où s'arrête le [p] et commence le [b], et on ne donnera jamais le goût du vin à un homme dont la langue est, par la génétique, hypersensible à l'amer et hyposensible au sucré (ou alors que du sauternes et du monbazillac, et encore en y ajoutant du miel).

On abandonne donc l'idée de l'art, au singulier, pour celle des arts, aussi multiples que les membres de leur public. On peut tenter d'agréger, de dégager un consensus, de dire "voyez, la *majorité* reconnaît la beauté de la Joconde" — mais la *majorité* mange aussi des plats à réchauffer, et plus on fait la moyenne des préférences, plus on efface les nuances et les extrémités qui font la qualité du plaisir individuel.

Ce qui me réconcilie alors avec Vaquette, c'est la distinction entre actes et idéologie qu'évoque Lespalettes. Dans l'idéologie, c'est à dire le système et la vision du monde qu'on construit pour expliquer et justifier nos actes, il y a une grande part de rationalisation — on se trouve *après coup* des raisons plausibles d'agir, parce que la réalité crue est moins accessible, moins agréable : il est plus facile de parler de beauté en termes mystiques que d'admettre que nous sommes avant tout attirés par les signes de richesse et de bonne santé, qui nous aident à trouver un partenaire de qualité pour transmettre nos gènes. Dans l'Europe prémoderne, la peau blanche est sexy — elle indique que vous travaillez en intérieur, donc pas comme paysan ; dans l'Europe post-industrielle, la peau bronzée est sexy — elle indique que vous avez le temps et les moyens de prendre des vacances au soleil.

À la place, on donne dans l'abstraction, dans l'idéalisme, on construit un système si flexible qu'il peut justifier n'importe quel acte, et réciproquement, le même acte peut se justifier par une infinité de systèmes différents. L'important, ce sont les actes eux-mêmes. Et c'est dans les actes qu'on se retrouve Vaquette et moi.

Dans l'acte créatif donc — art ou artisanat, peu importe, les catégories sont arbitraires, et les étiquettes qu'on met dessus le sont doublement —, dans un livre d'une immense exigence à la fois par le style, l'histoire et le propos, qui passe outre toutes les règles associées au format romanesque moderne — en fait rien de plus que des béquilles, utiles pour (ré)apprendre à marcher, mais bien encombrantes quand on veut courir un marathon comme Vaquette — et nous sert des pages entières sans retour à la ligne, des descriptions qui s'étalent à n'en plus finir, des monologues qui galopent sur plus d'une dizaine de pages, une narration thématique qui se joue de la chronologie…

Et ça fonctionne, pourvu qu'à l'immense exigence de l'auteur envers lui-même réponde aussi une grande exigence envers le lecteur — non pas que seuls les gens trop intelligents et cultivés comme moi peuvent lire ce roman, tous les autres qui sont trop cons et vulgaires c'est même pas la peine, mais plutôt qu'entrer dans ce livre et l'apprécier pleinement demande un effort de concentration, de persévérance et d'implication — l'exigence demandée au lecteur, ce n'est pas une exigence extérieure, un test de QI à passer, c'est l'exigence que le lecteur doit avoir *envers lui-même*.

Là, oui, je m'y retrouve. Quand les actes parlent aussi clairement d'eux-mêmes, pas besoin de philosophie.

(c'est gonflé comme conclusion après une critique qui ne parle *que* de philosophie)

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Tristan-Edern Vaquette (4)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Les nourritures livresques : la cuisine dans la littérature

Qui est l'auteur de la célèbre scène où le personnage principal est assailli de souvenirs après avoir mangé une madeleine ?

Emile Zola

Marcel Proust

Gustave Flaubert

Balzac

10 questions

464 lecteurs ont répondu

Thèmes :

gastronomie

, littérature

, cuisineCréer un quiz sur ce livre464 lecteurs ont répondu