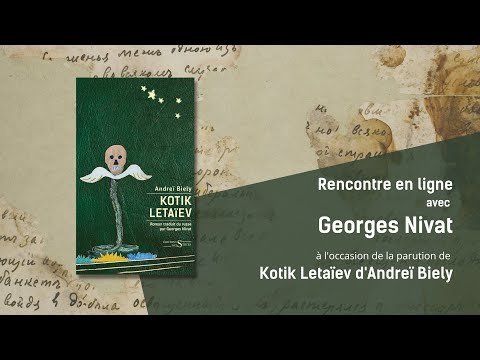

Rencontre en ligne avec Georges Nivat, à l'occasion de la parution, aux Éditions des Syrtes, de Kotik Letaïev, d'Andreï Biely.

Enregistrée le 10 juin 2021

***

Paru en 1917, Kotik Letaïev est une autobiographie poétique, épopée intérieure de l'enfance sur les trois premières années de la vie de son auteur, Andreï Biely. le héros, Kotik (diminutif de Konstantin qui signifie également chaton) Letaïev est un enfant précoce qui, depuis son plus jeune âge est familiarisé avec les trésors de la culture. Un jour, poussé par une nostalgie toujours plus grande, il part vers l'inconnu. le récit, à la première personne, a d'une part le charme naïf d'un discours enfantin au travers duquel se recompose la ville Moscou de la fin du XIXe siècle, et d'autre part l'inquiétant surréalisme d'un parcours initiatique conduisant sa victime par le dédale des mythes.

Adepte de la théosophie de Steiner, l'écrivain, alors âgé de 35 ans, se sent revivre sa première naissance. Il couche cette expérience sur papier, avec comme résultat ce récit hors du commun, qui commence dès avant la naissance, dans le ventre de sa mère.

***

Georges Nivat est historien des idées et slavisant, traducteur spécialiste du monde russe. Professeur honoraire à l'université de Genève, il a été l'un des traducteurs d'Alexandre Soljenitsyne.

***

KOTIK LETAÏEV, d'Andreï Biely

Roman traduit du russe par Georges Nivat

416 pages - 20 €

+ Lire la suite

Le laid n’est peut-être pas le mort, mais la mort paraît toujours présente quand l’artiste entre en lutte contre le beau, l’harmonieux qui implique toujours un accord entre le monde et le moi. Egon Schiele, dont le Saturne a une étonnante force agressive, enlaidissante, me semble un extraordinaire artiste du laid. Bien entendu, son œuvre a subi la dérive de beaucoup d’autres œuvres dérangeantes, scandaleuses, destructrices du beau ; de sorte que le scandale s’amenuise, l’œuvre scandaleuse se muséifie, le laid devient beau. Mais, regardée avec naïveté, l’œuvre de Schiele est un surprenant mélange de beau et de laid. Beau des couleurs précieuses, presque empruntées, comme celles de Klimt, à la symbolique des gemmes et pierres précieuses, mais laideur des déformations, angulosités, tortures, nudité crue du corps masculin ou féminin comme désossé devant nous, faces grimaçantes qui sont presque des masques de cadavres. En pratiquant l’autoportrait nu, y compris l’exhibition de la masturbation, Schiele n’a pas en vue de choquer pour choquer, mais de pousser la représentation de l’humain vers une décomposition du corps à l’opposé du beau antique. Il s’est intéressé à l’hystérie, et le « désossement » de ses autoportraits semble parfois pousser la laideur vers les photos d’hystériques du temps de Charcot. Impudeur (mais sans le moindre exhibitionnisme) et laideur sont des éléments d’une esthétique du laid qui, après lui, va envahir l’univers de l’expressionnisme. Le laid, le laid voulu, est une sorte de scandale et de cri, comme le fameux Cri de Munch.

Dans son célèbre et si étrange roman Oblomov, Gontcharov a inclus « Le songe d’Oblomov », un songe de canicule et de somnolence où rien ne bouge et où rien ne se produit, où l’on n’ouvre jamais la rare lettre qui est arrivée, où tout vit dans un éternel présent, nirvanique, oriental… L’utopie d’Oblomov est opposée au déchaînement de la violence russe, qui était également bien réelle et que Dostoïevski a vue au bagne, qu’il décrit de façon saisissante en rendant compte dans le détail de l’« allée verte » par où passe le condamné entre des soldats armés de verges. Et il se pose la question du bourreau tapi en chaque homme. Oblomov, le bagne – s’agit-il du même pays ?

(...)la littérature russe « sortie du Manteau » de Gogol, c’est-à-dire prêchant la fraternité avec les humiliés et les offensés, en définitive tâche de sauver l’homme. Pas de le disculper, mais de lui trouver des circonstances atténuantes. Ce que fait Tolstoï dans Résurrection au chapitre 59 de la première partie : « Un des préjugés les plus répandus est celui qui consiste à croire que chaque homme possède en propre certaines qualités définies : qu’il y a des hommes bons ou mauvais, énergiques ou apathiques, etc. Les hommes ne sont pas faits ainsi. […] Les hommes sont semblables aux rivières, toutes sont faites du même élément, mais elles sont tantôt étroites, tantôt rapides, tantôt larges ou paisibles, claires ou froides, troubles ou tièdes. » Au tout début du roman, on voit l’herbe pousser dans la cour de prison, bien que les hommes y soient entassés et mutilent la nature. C’est le fond rousseauiste de Tolstoï : l’homme naturel a toutes les qualités. Les berges de la société le font ou victime, ou bourreau. Et certes, à la Kolyma, qui est le « décor » de Chalamov, aucune herbe ne pousse. Mais l’homme est encore jugé selon le Décalogue.

Le monde de Tolstoï n’était pas disloqué ; il était vicieux, mais corrigible, parce que le royaume de Dieu était en chacun. Soljénitsyne, Vassili Grossman, Varlam Chalamov – si différents qu’ils soient – sont devenus incapables de repenser le monde à la manière de Tolstoï : un monde Un. Les « actions petites », le volontarisme à l’échelle individuelle, voilà l’unique solution pour Sania Lajénitsyne (dans août 14 de Soljénitsyne) comme pour Ivan Denissovitch. Ici et là, dans le chaos du mal, flamboie une sainte, un saint. Lorsque le héros de Tout passe, de Grossman, chuchote à l’oreille de sa compagne les horreurs cachées du camp, et qu’il se pose la question : « À qui la faute ? », il lui dit : « Il ne faut pas se hâter de répondre », et : « Il n’y a qu’un châtiment pour le bourreau ! Il refuse de voir sa victime comme un être humain et, par le fait même, il cesse lui-même d’être un être humain. Il tue l’homme en lui, il est son propre bourreau. »

La question du bourreau, que posait Dostoïevski dans les Souvenirs de la maison des morts, au fond n’existait pas chez Tolstoï. Elle réapparaît dans la grande levée des voix russes d’après Goulag. Ce n’est plus une problématique éthique, mais existentielle : quelle part de bourreau en moi ? Quelle part de fanatisme menant au bourreau ? L’âme gèle-t-elle totalement, ou non ? Soljénitsyne, Grossman, Chalamov ont chacun leur posture, leur face-à-face avec cette gigantesque vague de cruauté habillée de fanatisme ; chacun est seul devant le mur cyclopéen de la fabrique d’inhumain.

Avant-propos

Les langues ont leurs humeurs, ce sont des mers qui peuvent se déchaîner ; parfois le calme de leurs eaux est trompeur : rien de plus difficile à traduire qu’une poésie de Pouchkine qui ne comporte aucune métaphore et semble glisser sur le cristal de la langue russe. Rien de plus périlleux que la navigation sur l’Onega russe secoué par les tourbillons de la langue et de la révolte russes chez un Alexeï Rémizov ou un Andreï Biély.

Soljenitsyne a mené une lutte clandestine, puis ouverte, au nom de la vérité, pour révéler au monde une entreprise de servitude sans précédent

Le laid, voisin du monstrueux, fait plus qu’inquiéter : il désordonne, détruit, peut massacrer et donc se faire massacrer. Les enfants-monstres, dans l’Antiquité, étaient jetés dans des gouffres. Le tsar Pierre Ier les faisait collecter par certains de ses agents et l’on en voit conservés dans le formol à la Kunstkamera (cabinet des curiosités) de Saint-Pétersbourg.

L’exposition que le Centre Pompidou consacra à Bacon s’intitulait « Le Cri de la chair ». Les êtres à bec d’oiseau, les formes sanguinolentes et repoussantes de Bacon sont une sorte de renversement des souverainetés politiques, esthétiques, religieuses et morales, plus radical – plus « laid », aussi – que celui de Picasso déconstruisant et reconstruisant Manet. Et cette opération est bien plus que le massacre du goût, de la suprématie du visible, de l’imitatio naturae : c’est la révolte de l’être contre la représentation.

Presque aucune différence majeure ne s'était introduite avec l'empire de Lénine ; après les hésitations dues à la défaite devant les Allemands, après le départ de plusieurs peuples du giron impérial modifié, Lénine, poussé par le « Rossianine » Staline, avait rétabli l'empire, et l'œuvre des Romanov s'était poursuivie, gagnant même en ampleur, dans la mesure par exemple où était née une véritable culture et littérature due aux « Rossianines », que ce soit le Géorgien Boulat Okoudjava, le Biélorusse Bykov, le Kazakh Aïtmatov ou l'Abkhazien Fazil Iskander. Elle n'a pris fin qu'en 1991. L'empire est tombé d'un coup parce qu'il ne présentait plus aucun intérêt pour personne, il était un habit trop vaste, sa bureaucratie dévorait tout. Mais il serait faux de penser que la nation russe s'est retrouvée toute seule. Loin de là ! Elle s'est dispersée, elle est maintenant éparpillée en Lituanie, en Biélorussie, en Ukraine surtout, au Kazakhstan également. Et quant à la Fédération russe, elle reste un patchwork, non moins que ne l'était l'ancien empire, et il y a peu de ciment qui la tienne debout. « La Fédération russe survivra-t-elle jusqu'en 1994 ? » tirait récemment le Bulletin de l'Institut Harriman de Columbia University, en paraphrasant Andreï Amalrik. Les Russes d'Ukraine et d'ailleurs ont voté pour l'indépendance des pays où ils vivent, parce qu'ils ne ressentent pas le ciment de la nation russe : l'empire écroulé, il n'y a plus de nation pour les retenir. Ils préfèrent se sauver dans une autre entité, qui leur donnera peut-être leur chance. (…)

Autour de Crime et châtiment

Dostoïevski est à Wiesbaden, grevé de soucis et de dettes. L'année 1865 est particulièrement pénible. Dostoïevski a perdu sa première femme le 21 mars 1864, puis son frère Michel le 10 juillet de cette même année. Il a chevaleresquement assumé les dettes de feu son frère, mais il a fallu mettre fin à la publication de leur revue commune, l'Epoque. Tout semble écroulé, avorté (1). Il s'abandonne à son démon : le jeu. Il perd au jeu, l'hôtel cesse de lui faire crédit -"Ce matin on m'a annoncé à l'hôtel qu'il est interdit de me servir le dîner, le thé ou le café; Je continue de jeûner, voici deux jours que je me sustente de thé, le matin et le soir ; et, chose curieuse, je n'ai plus du tout envie de manger. Malheureusement on me persécute et parfois on me refuse un bout de chandelle pour le soir". (Lettres à AP Souslava des 22 et 24 août 1865).

C'est alors qu'est né le projet de Crime et châtiment et l'idée d'en proposer la publication à Kathov, l'éditeur du Messager russe, récemment encore un ennemi notoire et une des cibles de la revue des frères Dostoïevski (2).."

(1) "Et voici que je suis brutalement resté seul et la terreur m'a pris. Toute ma vie, d'un coup, s'est scindée en deux. Dans une première moitié, que je l'ai déjà parcourue il y avait tout ce pour quoi j'ai vécu ; dans la deuxième moitié, encore pleine d'inconnus tout est hostile, tout est nouveau et il ne me reste littéralement plus aucune raison de vivre" (Lettre à AE Wrangel du 22 février 1865).

(2) Au début des années 1860, Kathov défendait des positions libérales très anglophiles. Dostoïevski s'insurgea plus d'une fois contre le mépris de Kathov à l'égard des institutions russes et de "l'indigence" de la littérature russe. Mais l'insurrection polonaise de 1863 avait changé Kathov en un conservateur virulent..

C'est dans ces conditions épouvantables, insoutenables que Dostoïevski poursuit l'écriture de Crime et châtiment qui se révélera être sa meilleure oeuvre et une oeuvre majeure de la littérature mondiale ..

Wiesbaden est en Allemagne, près de Francfort.

Chapeau bas Monsieur Fédor Dostoïevski !

Dans son ouvrage intitulé L'Héritage de Tchenguiz Khan, l'histoire russe vue non de l'ouest, mais de l'est, le prince Nicolas Troubetzkoy, qui signe I.R., parle longuement du « paysage » de l'Eurasie, caractérisé par la zone ininterrompue de plaines et de plateaux qui courent de l'Océan Pacifique à l'embouchure du Danube, avec les deux bandes centrales parallèles de la forêt et de la steppe, qui ont tant marqué l'imaginaire russe, et créé le mythe du paysage immense celant un trésor de spiritualité. Du point de vue de leur reconstruction de l'histoire, les « Eurasiens » récusent un terme comme « le joug tatare », et ils voient la naissance de la Russie dans le remplacement naturel du khan de la Horde par le tsar russe, avec « déplacement du centre du khanat à Moscou ».