>

Critique de Athouni

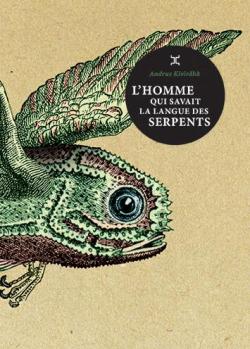

« L'Homme qui savait la langue des serpents » du romancier estonien Andrus Kivirähk est une fable mais qui se double d'un pamphlet. Les Hommes, qui auparavant vivaient dans la forêt, parlaient la langue des serpents, ce qui leur permettait de se faire comprendre des animaux et de les soumettre à leur volonté. Lorsque naît Leemet, ce monde ancien vacille : séduits par le monde moderne (qui correspond en fait à un monde médiéval, rural et chrétien, importé par les envahisseurs allemands), les Estoniens sont de plus en plus nombreux à quitter la forêt pour adopter un mode de vie rural et paysan.

Ce roman raconte, à travers la vie de Leemet, ce choc, perdu d'avance (première phrase : « Il n'y a plus personne dans la forêt »), entre ces deux mondes. Aussi, si j'ai souri régulièrement devant la fantaisie du récit (qu'on pense simplement aux ours séducteurs, au pou géant ou au gigantesque poisson barbu pour ne parler que de l'improbable bestiaire), j'ai été touché par sa mélancolie. Leemet est un homme seul, rescapé d'un monde finissant et bientôt oublié et qui de surcroit n'est pas épargné par les malheurs.

Pour le lecteur français, il faudra sans doute attendre la postface pour prendre la mesure de la charge pamphlétaire. Il y a des éléments évidents, surtout en France, dans un pays où l'anticléricalisme reste fort. C'est peu de le dire : les religions ou croyances (chrétienne ou païenne) sortent en miette de ce roman. Andrus Kivirähk les ridiculise, en dévoile la sottise crasse et condamne la violence des fanatiques. « L'Homme qui savait la langue des serpents » n'est donc pas un roman nostalgique sur une époque idéalisée car les croyances païennes sont brocardées comme les autres. Chaque monde (l'ancien et le nouveau) a ses attraits et ses répulsifs. La lecture de la postface permet de comprendre l'ampleur de la charge pamphlétaire : on est toujours le moderne d'un autre. Les nationalistes estoniens (qui renvoient à une Estonie mythique, essentiellement rurale) sont ici dépeint comme les modernes, ceux qui oublient la langue des serpents et la vie en forêt pour rejoindre le monde paysan et les travaux agricoles.

Bien vu. Et plus universel qu'il n'y paraît : Chaque pays travaille son Histoire, se construit un passé idéalisé. A fortiori dans un monde globalisé qui tend à l'uniformisation. Nous n'avons pas à être nostalgiques d'une époque rêvée. Comme nous n'avons pas à tout accepter de la modernité… sous le simple prétexte qu'elle est moderne.

Ce roman raconte, à travers la vie de Leemet, ce choc, perdu d'avance (première phrase : « Il n'y a plus personne dans la forêt »), entre ces deux mondes. Aussi, si j'ai souri régulièrement devant la fantaisie du récit (qu'on pense simplement aux ours séducteurs, au pou géant ou au gigantesque poisson barbu pour ne parler que de l'improbable bestiaire), j'ai été touché par sa mélancolie. Leemet est un homme seul, rescapé d'un monde finissant et bientôt oublié et qui de surcroit n'est pas épargné par les malheurs.

Pour le lecteur français, il faudra sans doute attendre la postface pour prendre la mesure de la charge pamphlétaire. Il y a des éléments évidents, surtout en France, dans un pays où l'anticléricalisme reste fort. C'est peu de le dire : les religions ou croyances (chrétienne ou païenne) sortent en miette de ce roman. Andrus Kivirähk les ridiculise, en dévoile la sottise crasse et condamne la violence des fanatiques. « L'Homme qui savait la langue des serpents » n'est donc pas un roman nostalgique sur une époque idéalisée car les croyances païennes sont brocardées comme les autres. Chaque monde (l'ancien et le nouveau) a ses attraits et ses répulsifs. La lecture de la postface permet de comprendre l'ampleur de la charge pamphlétaire : on est toujours le moderne d'un autre. Les nationalistes estoniens (qui renvoient à une Estonie mythique, essentiellement rurale) sont ici dépeint comme les modernes, ceux qui oublient la langue des serpents et la vie en forêt pour rejoindre le monde paysan et les travaux agricoles.

Bien vu. Et plus universel qu'il n'y paraît : Chaque pays travaille son Histoire, se construit un passé idéalisé. A fortiori dans un monde globalisé qui tend à l'uniformisation. Nous n'avons pas à être nostalgiques d'une époque rêvée. Comme nous n'avons pas à tout accepter de la modernité… sous le simple prétexte qu'elle est moderne.