Nationalité : France

Né(e) le : 30/08/1939

Né(e) le : 30/08/1939

Biographie :

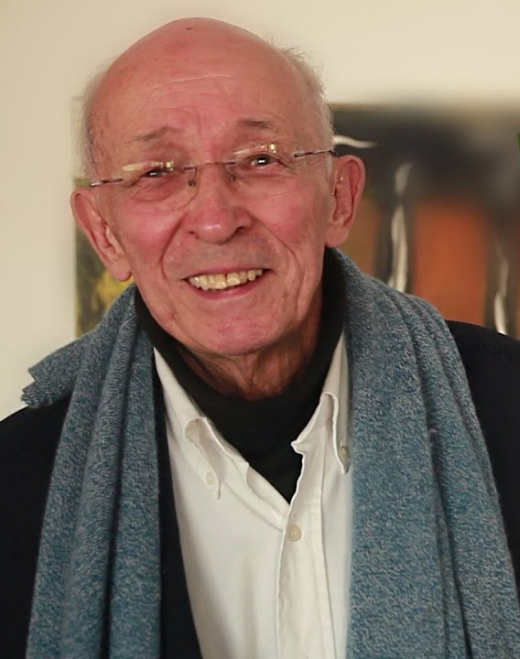

Jean-Paul Savignac est écrivain et traducteur.

Il a fait ses études supérieures à la Sorbonne. Professeur de lettres classiques, il a traduit du grec et du latin et écrit plusieurs ouvrages sur le gaulois. Il est aussi l'auteur d'un recueil de poèmes dans cette langue, "Le Chant de l'initié".

Il a écrit plusieurs articles dans diverses revues littéraires comme Recueil, Po&sie ou Le Nouveau Commerce… Il a également publié deux manuels de langue et de civilisation latines.

Il participe à des émissions de radio et de télévision et donne de nombreuses conférences.

Jean-Paul Savignac est officier de l'Ordre des Palmes Académiques, membre de la Société de Mythologie Française, de l'Association des Amis de Jean Giono et du P.E.N. Club.

+ Voir plusJean-Paul Savignac est écrivain et traducteur.

Il a fait ses études supérieures à la Sorbonne. Professeur de lettres classiques, il a traduit du grec et du latin et écrit plusieurs ouvrages sur le gaulois. Il est aussi l'auteur d'un recueil de poèmes dans cette langue, "Le Chant de l'initié".

Il a écrit plusieurs articles dans diverses revues littéraires comme Recueil, Po&sie ou Le Nouveau Commerce… Il a également publié deux manuels de langue et de civilisation latines.

Il participe à des émissions de radio et de télévision et donne de nombreuses conférences.

Jean-Paul Savignac est officier de l'Ordre des Palmes Académiques, membre de la Société de Mythologie Française, de l'Association des Amis de Jean Giono et du P.E.N. Club.

Source : labiana.univ-corse.fr

Ajouter des informations

étiquettes

Videos et interviews (3)

Voir plusAjouter une vidéo

Citations et extraits (5)

Ajouter une citation

Crésus voulant éprouver les divers oracles charge ses émissaires de poser, cent jours après leur départ de Sardes, cette question : "Que fait en ce moment le roi de Lydie, Crésus, fils d'Alyatte ?"

οἶδα δ'ἐγὼ ψάμμου τ'ἀριθμὸν καὶ μέτρα θαλάσσης,

καὶ κωφοῦ συνίημι καὶ οὐ φωνεῦντος ἀκούω.

ὀδμή μ'ἐς φρένας ἦλθε κραταιρίνοιο χελώνης

ἑψομένης ἐν χαλκῷ ἅμ'ἀρνείοισι κρέεσσιν,

ᾗ χαλκὸς μὲν ὑπέστρωται, χαλκὸν δ'ἐπιέσται.

Je sais, Moi, le nombre du sable et les mesures de la mer,

Je comprends le sourd-muet et J'entends le non parlant.

Odeur à Mon âme est venue de tortue peau-dure cuisant

dans le bronze avec chairs agnelines ;

sous elle le bronze est étendu, le bronze la revêt.

HÉRODOTE 1, 47, 1.

Crésus avait effectivement fait cuire une tortue et un agneau dans un chaudron de bronze sous un couvercle de bronze.

οἶδα δ'ἐγὼ ψάμμου τ'ἀριθμὸν καὶ μέτρα θαλάσσης,

καὶ κωφοῦ συνίημι καὶ οὐ φωνεῦντος ἀκούω.

ὀδμή μ'ἐς φρένας ἦλθε κραταιρίνοιο χελώνης

ἑψομένης ἐν χαλκῷ ἅμ'ἀρνείοισι κρέεσσιν,

ᾗ χαλκὸς μὲν ὑπέστρωται, χαλκὸν δ'ἐπιέσται.

Je sais, Moi, le nombre du sable et les mesures de la mer,

Je comprends le sourd-muet et J'entends le non parlant.

Odeur à Mon âme est venue de tortue peau-dure cuisant

dans le bronze avec chairs agnelines ;

sous elle le bronze est étendu, le bronze la revêt.

HÉRODOTE 1, 47, 1.

Crésus avait effectivement fait cuire une tortue et un agneau dans un chaudron de bronze sous un couvercle de bronze.

Que les gastriques et les ulcéreux pénètrent dans leur salle à manger, comme en un temple… et bien mâcher et manger lentement, calmement, pour s’y détendre, y oublier leurs soucis et leurs travaux…

Je vois pour vous un accord. (...) Toi, Lougous, prends la saison chaude, dès que le jour dure autant que la nuit. Toi, Cernounnos, prends la saison froide, dès que le jour égale la nuit. Quel meilleur accord pour donner à votre rivalité une force qui entraîne l'année dans sa ronde ?

Nous les remplirons de crainte, quand ils auront été défaits par notre ruse, jusqu’à ce que leurs héros soient tombés, et nous les priverons de deux tiers de leur pouvoir en retenant leur urine.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Lecteurs de Jean-Paul Savignac (23)Voir plus

Quiz

Voir plus

SECONDE GUERRE MONDIALE

Quelles sont les dates de début et de fin de la Seconde Guerre mondiale ?

De 1940 à 1945

De 1914 à 1918

De 1939 à 1945

8 questions

596 lecteurs ont répondu

Thèmes :

seconde guerre mondialeCréer un quiz sur cet auteur596 lecteurs ont répondu