>

Critique de Fabinou7

“On ne peut pas tout comprendre. Disons que la vie, on ne peut pas à la fois la vivre et l'analyser.”

Je ne vais pas réussir à « analyser » ce livre aussi bien que je l'ai vécu. Peut-être aurais-je dû écrire cet avis après une rasade de rhum cubain, torse poil, sur une musique cubaine face au Malécon.

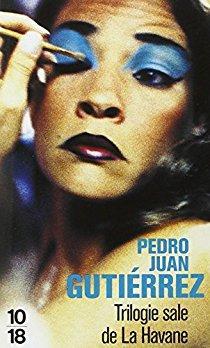

Cette fresque du cubain Pedro Juan Gutierrez appartient avec Bukowski ou Henry Miller à ce que l'on appelle le « réalisme sale », à ceci près que cette façon de décrire très brute, très érotique, très crue semble partagée par nombre d'auteurs cubains, comme si c'était ça « le goût de la Havane ».

« Des fois, presque toujours, il est bon de se laisser guider par l'intuition, sans réfléchir. Les idées préconçues fichent un sacré bordel dans la vie. » Cette vaste chronique, en trois livres, nous introduit dans le Cuba des années 90, le narrateur, Pedro Juan, nous emmène, à travers de courts chapitres taillés au ciseau, dans l'enfer du quotidien : la quête de thunes, de sexe et de rhum.

Le réalisme sale colle au réel sans l'embellir, sans se raconter d'histoires, dans un style presque oral, empruntant volontiers au registre familier, voire vulgaire mais dans un effort littéraire confinant parfois à la poésie, pour décrire un monde souvent dur, malheureux, désespéré, « il y avait trop de paix dans ses oeuvres pour qu'elles soient vraiment bonnes. L'art n'a de sens que s'il est révolté, tourmenté, traversé de cauchemars et de désespoir. »

“Les gens n'aiment pas la solitude. Moi si.” C'est une formidable épopée du vide existentiel, Gutierrez a le sens de la formule, la mystique de la mélancolie et la politesse de l'ironie. Sa recette : « le mieux, c'est de prendre la réalité, brute, comme elle t'arrive dessus dans la rue. Tu l'attrapes des deux mains et si tu as assez de force tu la soulèves et tu la laisses tomber sur la page blanche, et voilà, c'est fini. Facile. Sans retouches. »

C'est par cette intimité misanthrope, cette distance qu'il met entre lui et les autres, entre lui et les femmes, que Gutierrez arrive à rattraper le fil fragile de l'empathie, noirci par la crasse. L'auteur est-il arrivé à « cet état divin d'insociabilité, dont les philosophes pessimistes et les poètes décadents disent que c'est un état de parfait bonheur » pour reprendre le mot d'Octave Mirbeau ?

A n'en pas douter, l'homme n'est pas fait pour vivre complètement seul, il faut juste trouver le bon équilibre entre la misanthropie aigrie et la fuite de soi dans le tourbillon des mondanités : “je continuais à vivre sans la bonne combinaison de fréquentations et de moments de solitude”, équilibre introuvable ?

“Moi, j'écris pour provoquer un peu et obliger les autres à renifler la merde.” Mais résumer cet ouvrage à une quête égotique et hédoniste est réducteur. La description nihiliste du « Crocodile Vert » au lendemain de l'effondrement de l'U.R.S.S nous rend témoin, de l'intérieur, de la crise qu'a subi le pays tout au long des années 90, sans les aides conséquentes que la Russie communiste apportait et maintenu sous embargo américain, « Dieu n'a pas de solutions à tout, d'accord, c'est vrai mais le communisme encore moins. »

« Quand on est pauvre mieux vaut être crétin qu'intelligent (...). Un pauvre qui a de la lucidité, c'est un parfait candidat au suicide.” On découvre, lors de la parution du succès mondial en 1998, un Cuba interlope où il est question de trafic de drogues, de violences conjugales, d'émigration, de pauvreté, de crasse, de racisme, d'homosexualité, d'immeubles insalubres, de police corrompue « personne ne ressemble autant à un délinquant qu'un flic. Les extrêmes se rejoignent », de tourisme sexuel effréné, de superstitions, de commères et que le potin urbain brulent comme une passion amoureuse, de « papitos » et de « santerias ».

“C'est que le sexe n'est pas fait pour les scrupules”. Une seule évasion : le sexe. Un invariant. Les cubaines et les cubains - est-ce du fait de leur insularité - de Gutierrez ne cessent de s'adonner aux plaisirs de la chair, sans inhibitions aucunes, avec une facilité déconcertante, sans psychanalyse inhibitrice, parce que “c'est comme ça la vie : c'est l'interdit qui nous attire le plus, toujours” à l'image de ce plaidoyer pour l'exhibitionnisme : « les exhibitionnistes remplissent un rôle social formidable : ils apportent de l'érotisme aux passants. »

Le domaine du sexe est un objet littéraire de prédilection pour le réalisme sale qui puise à une source inépuisable d'inspiration, le champ lexical anatomique, les impudeurs du corps, les odeurs et bestialités etc.

L'érotique de Gutierrez ne fait pas de chichi, pas de candélabres et de violoncelles, pas de draps de satins et de langoureux strip-tease, un pénis peut surgir dans une cuisine, entre la poire et le fromage, sans que cela fasse sourciller quiconque, l'adultère est une coutume scrupuleusement respectée et il n'est jamais trop tard pour être candidat à la fuite dans la baise. Pour le narrateur, dont l'organe reproducteur est un personnage du livre à part entière, le défouloir sexuel est un art de vivre : « les réservoirs restent vides et plein de choses se règlent d'elles-mêmes, sans avoir à s'en préoccuper. »

« J'ai besoin de la Havane. Cette ville m'inspire tant. La vie y est plus intense qu'ailleurs ». Rien d'étonnant à ce que la parution de Trilogie Sale de la Havane, qui sans être frontalement politique n'en est pas moins en total décalage avec la vitrine officielle du régime, ne soit toujours pas paru dans son pays d'origine, “c'est la seule méthode pour fabriquer des mercenaires, ça : les persuader qu'ils font partie du pouvoir, alors qu'en réalité ils ne s'approcheront jamais du trône, même de loin.”

Si Cuba ne lui pardonne pas, Gutierrez n'est pourtant pas moins tendre avec le capitalisme : « les bourgeois ne comprennent rien à rien. C'est pour ça qu'ils ont peur de tout, qu'ils veulent sans cesse savoir ce qui est bien et ce qui est mal, et comment on peut corriger ci, et comment on peut empêcher ça. Tout est anormal, pour eux.”

Partageant sa vie entre l'Espagne et La Havane, celui qui payera cher (licenciement) la parution du livre s'amuse de n'être reconnu que des touristes sur le Malécon.

« Parfois elle est tellement dure la réalité que les gens ne te croient pas ». Les nombreuses figures désabusées que l'on croise dans cette Trilogie sale de la Havane glissent dans la vie comme elles peuvent « sans aucun désir, sans aucune attente”. La réflexion existentielle de l'auteur nous touche tous, au-delà du défouloir du sexe, des odeurs pestilentielles et de la faim « tout ce que j'avais dans le ventre c'était quatre roquets en train de se battre méchamment ». Être affamé est la condition humaine du pauvre qui ne peut « se montrer trop exigeant au niveau de la dignité » autrement il mourra de faim.

Je me répète, de même que le bouquin use volontiers de la répétition, jusqu'à ce qu'on soit ancrés dans sa réalité... bref, les gens sont brisés par le régime, le système économique et cherchent à s'en sortir par tous les moyens, petits trafics, spiritisme, prostitution, infirmières, mendiants, émigrants sont dépeints dans une lucidité à l'état brut : “c'est là que je me suis mis éboueur. Il y avait des primes de danger, de travail de nuit et de pénibilité. En clair, ça voulait dire que dans ce boulot on peut se faire bousiller.”

Dans la résignation, Gutierrez analyse la situation des enfants d'Ogùn comme « un karma collectif », et conseille : “relève surtout pas la tête, parce qu'ils te la coupent tout de suite », pour lui “nous, les humains, nous devrions les rejeter les rêves, poser les pieds au sol et déclarer : « Putain, là d'accord ! Là, je suis bien ancré.”

Pourtant, la réussite d'un Carlos Acosta, le talent reconnu des médecins cubains qui s'exportent désormais, montrent qu'une ouverture de Cuba sur le monde est possible, les récentes réformes constitutionnelles sont-elles un espoir socialiste, après le communisme ? Quand on imagine la vie sous les pays communistes, de la Havane à Moscou, de Kiev à Berlin-Est, de Shanghai à Hanoï, on parle de plus d'un milliard de destins, de générations.

Comme l'expliquaient des témoins dans « La Fin de l'Homme Rouge », de Svetlana Alexievitch, les russes aussi ont cru que la chute du communisme amènerait enfin un socialisme démocratique et ne s'attendaient pas au capitalisme sauvage et autoritaire des années 90.

En fin observateur de la société et de la nature humaine, ce bouquin vide trippes n'est pas exempt de philosophie. le carpe diem de l'auteur cubain ? la résilience, mais une résilience engourdie, un espoir annihilé. Un cynisme sans vertu, où les hommes se prêtent à l'onanisme sur le Malécon comme Diogène sur l'Agora mais sans revendication politique.

Il faut traiter chaque évènement de la même façon pour éviter remords et regrets vis-à-vis des bourbiers successifs dans lesquels on se met : “un homme peut commettre un tas de petites erreurs c'est sans importance. Mais quand les erreurs sont si grosses qu'elles finissent par peser sur sa vie, il ne lui reste plus qu'à tout relativiser. C'est le seul moyen d'éviter de souffrir.”

“Le bon dieu il te sers le cou mais il te l'étrangle pas”. Au-delà du contexte, n'est-ce pas le rapport de l'individuel, petit, fébrile, pris dans un système qui le dépasse, qui l'écrase que nous lisons à travers ces 400 pages ?

Que ce soit le Cuba des années 90, les pays démocratiques et leurs réformes sociales, une vie familiale, amoureuse ou professionnelle destructrice pour l'individu, les mots de Gutierrez sont aisément transposables. Où que nous nous trouvions et quelques soient nos malheurs “finalement, c'est comme ça qu'on vit, par petits bouts qu'on emboîte les uns aux autres”.

Malgré l'enfumage officiel au pays du cigare, le vrai goût de la Havane résonne dans toute son amoralité. Entre dégout, fascination et ouverture d'esprit l'attention du lecteur est captée, c'est bon, il est bien ancré, c'est là qu'il faut être, 100% authentique. Décapant.

Comme dirait Pedro Juan : “enfin. Je ne sais pas pourquoi je raconte tout ça puisque je m'en fiche.”

Qu'en pensez-vous ?

Je ne vais pas réussir à « analyser » ce livre aussi bien que je l'ai vécu. Peut-être aurais-je dû écrire cet avis après une rasade de rhum cubain, torse poil, sur une musique cubaine face au Malécon.

Cette fresque du cubain Pedro Juan Gutierrez appartient avec Bukowski ou Henry Miller à ce que l'on appelle le « réalisme sale », à ceci près que cette façon de décrire très brute, très érotique, très crue semble partagée par nombre d'auteurs cubains, comme si c'était ça « le goût de la Havane ».

« Des fois, presque toujours, il est bon de se laisser guider par l'intuition, sans réfléchir. Les idées préconçues fichent un sacré bordel dans la vie. » Cette vaste chronique, en trois livres, nous introduit dans le Cuba des années 90, le narrateur, Pedro Juan, nous emmène, à travers de courts chapitres taillés au ciseau, dans l'enfer du quotidien : la quête de thunes, de sexe et de rhum.

Le réalisme sale colle au réel sans l'embellir, sans se raconter d'histoires, dans un style presque oral, empruntant volontiers au registre familier, voire vulgaire mais dans un effort littéraire confinant parfois à la poésie, pour décrire un monde souvent dur, malheureux, désespéré, « il y avait trop de paix dans ses oeuvres pour qu'elles soient vraiment bonnes. L'art n'a de sens que s'il est révolté, tourmenté, traversé de cauchemars et de désespoir. »

“Les gens n'aiment pas la solitude. Moi si.” C'est une formidable épopée du vide existentiel, Gutierrez a le sens de la formule, la mystique de la mélancolie et la politesse de l'ironie. Sa recette : « le mieux, c'est de prendre la réalité, brute, comme elle t'arrive dessus dans la rue. Tu l'attrapes des deux mains et si tu as assez de force tu la soulèves et tu la laisses tomber sur la page blanche, et voilà, c'est fini. Facile. Sans retouches. »

C'est par cette intimité misanthrope, cette distance qu'il met entre lui et les autres, entre lui et les femmes, que Gutierrez arrive à rattraper le fil fragile de l'empathie, noirci par la crasse. L'auteur est-il arrivé à « cet état divin d'insociabilité, dont les philosophes pessimistes et les poètes décadents disent que c'est un état de parfait bonheur » pour reprendre le mot d'Octave Mirbeau ?

A n'en pas douter, l'homme n'est pas fait pour vivre complètement seul, il faut juste trouver le bon équilibre entre la misanthropie aigrie et la fuite de soi dans le tourbillon des mondanités : “je continuais à vivre sans la bonne combinaison de fréquentations et de moments de solitude”, équilibre introuvable ?

“Moi, j'écris pour provoquer un peu et obliger les autres à renifler la merde.” Mais résumer cet ouvrage à une quête égotique et hédoniste est réducteur. La description nihiliste du « Crocodile Vert » au lendemain de l'effondrement de l'U.R.S.S nous rend témoin, de l'intérieur, de la crise qu'a subi le pays tout au long des années 90, sans les aides conséquentes que la Russie communiste apportait et maintenu sous embargo américain, « Dieu n'a pas de solutions à tout, d'accord, c'est vrai mais le communisme encore moins. »

« Quand on est pauvre mieux vaut être crétin qu'intelligent (...). Un pauvre qui a de la lucidité, c'est un parfait candidat au suicide.” On découvre, lors de la parution du succès mondial en 1998, un Cuba interlope où il est question de trafic de drogues, de violences conjugales, d'émigration, de pauvreté, de crasse, de racisme, d'homosexualité, d'immeubles insalubres, de police corrompue « personne ne ressemble autant à un délinquant qu'un flic. Les extrêmes se rejoignent », de tourisme sexuel effréné, de superstitions, de commères et que le potin urbain brulent comme une passion amoureuse, de « papitos » et de « santerias ».

“C'est que le sexe n'est pas fait pour les scrupules”. Une seule évasion : le sexe. Un invariant. Les cubaines et les cubains - est-ce du fait de leur insularité - de Gutierrez ne cessent de s'adonner aux plaisirs de la chair, sans inhibitions aucunes, avec une facilité déconcertante, sans psychanalyse inhibitrice, parce que “c'est comme ça la vie : c'est l'interdit qui nous attire le plus, toujours” à l'image de ce plaidoyer pour l'exhibitionnisme : « les exhibitionnistes remplissent un rôle social formidable : ils apportent de l'érotisme aux passants. »

Le domaine du sexe est un objet littéraire de prédilection pour le réalisme sale qui puise à une source inépuisable d'inspiration, le champ lexical anatomique, les impudeurs du corps, les odeurs et bestialités etc.

L'érotique de Gutierrez ne fait pas de chichi, pas de candélabres et de violoncelles, pas de draps de satins et de langoureux strip-tease, un pénis peut surgir dans une cuisine, entre la poire et le fromage, sans que cela fasse sourciller quiconque, l'adultère est une coutume scrupuleusement respectée et il n'est jamais trop tard pour être candidat à la fuite dans la baise. Pour le narrateur, dont l'organe reproducteur est un personnage du livre à part entière, le défouloir sexuel est un art de vivre : « les réservoirs restent vides et plein de choses se règlent d'elles-mêmes, sans avoir à s'en préoccuper. »

« J'ai besoin de la Havane. Cette ville m'inspire tant. La vie y est plus intense qu'ailleurs ». Rien d'étonnant à ce que la parution de Trilogie Sale de la Havane, qui sans être frontalement politique n'en est pas moins en total décalage avec la vitrine officielle du régime, ne soit toujours pas paru dans son pays d'origine, “c'est la seule méthode pour fabriquer des mercenaires, ça : les persuader qu'ils font partie du pouvoir, alors qu'en réalité ils ne s'approcheront jamais du trône, même de loin.”

Si Cuba ne lui pardonne pas, Gutierrez n'est pourtant pas moins tendre avec le capitalisme : « les bourgeois ne comprennent rien à rien. C'est pour ça qu'ils ont peur de tout, qu'ils veulent sans cesse savoir ce qui est bien et ce qui est mal, et comment on peut corriger ci, et comment on peut empêcher ça. Tout est anormal, pour eux.”

Partageant sa vie entre l'Espagne et La Havane, celui qui payera cher (licenciement) la parution du livre s'amuse de n'être reconnu que des touristes sur le Malécon.

« Parfois elle est tellement dure la réalité que les gens ne te croient pas ». Les nombreuses figures désabusées que l'on croise dans cette Trilogie sale de la Havane glissent dans la vie comme elles peuvent « sans aucun désir, sans aucune attente”. La réflexion existentielle de l'auteur nous touche tous, au-delà du défouloir du sexe, des odeurs pestilentielles et de la faim « tout ce que j'avais dans le ventre c'était quatre roquets en train de se battre méchamment ». Être affamé est la condition humaine du pauvre qui ne peut « se montrer trop exigeant au niveau de la dignité » autrement il mourra de faim.

Je me répète, de même que le bouquin use volontiers de la répétition, jusqu'à ce qu'on soit ancrés dans sa réalité... bref, les gens sont brisés par le régime, le système économique et cherchent à s'en sortir par tous les moyens, petits trafics, spiritisme, prostitution, infirmières, mendiants, émigrants sont dépeints dans une lucidité à l'état brut : “c'est là que je me suis mis éboueur. Il y avait des primes de danger, de travail de nuit et de pénibilité. En clair, ça voulait dire que dans ce boulot on peut se faire bousiller.”

Dans la résignation, Gutierrez analyse la situation des enfants d'Ogùn comme « un karma collectif », et conseille : “relève surtout pas la tête, parce qu'ils te la coupent tout de suite », pour lui “nous, les humains, nous devrions les rejeter les rêves, poser les pieds au sol et déclarer : « Putain, là d'accord ! Là, je suis bien ancré.”

Pourtant, la réussite d'un Carlos Acosta, le talent reconnu des médecins cubains qui s'exportent désormais, montrent qu'une ouverture de Cuba sur le monde est possible, les récentes réformes constitutionnelles sont-elles un espoir socialiste, après le communisme ? Quand on imagine la vie sous les pays communistes, de la Havane à Moscou, de Kiev à Berlin-Est, de Shanghai à Hanoï, on parle de plus d'un milliard de destins, de générations.

Comme l'expliquaient des témoins dans « La Fin de l'Homme Rouge », de Svetlana Alexievitch, les russes aussi ont cru que la chute du communisme amènerait enfin un socialisme démocratique et ne s'attendaient pas au capitalisme sauvage et autoritaire des années 90.

En fin observateur de la société et de la nature humaine, ce bouquin vide trippes n'est pas exempt de philosophie. le carpe diem de l'auteur cubain ? la résilience, mais une résilience engourdie, un espoir annihilé. Un cynisme sans vertu, où les hommes se prêtent à l'onanisme sur le Malécon comme Diogène sur l'Agora mais sans revendication politique.

Il faut traiter chaque évènement de la même façon pour éviter remords et regrets vis-à-vis des bourbiers successifs dans lesquels on se met : “un homme peut commettre un tas de petites erreurs c'est sans importance. Mais quand les erreurs sont si grosses qu'elles finissent par peser sur sa vie, il ne lui reste plus qu'à tout relativiser. C'est le seul moyen d'éviter de souffrir.”

“Le bon dieu il te sers le cou mais il te l'étrangle pas”. Au-delà du contexte, n'est-ce pas le rapport de l'individuel, petit, fébrile, pris dans un système qui le dépasse, qui l'écrase que nous lisons à travers ces 400 pages ?

Que ce soit le Cuba des années 90, les pays démocratiques et leurs réformes sociales, une vie familiale, amoureuse ou professionnelle destructrice pour l'individu, les mots de Gutierrez sont aisément transposables. Où que nous nous trouvions et quelques soient nos malheurs “finalement, c'est comme ça qu'on vit, par petits bouts qu'on emboîte les uns aux autres”.

Malgré l'enfumage officiel au pays du cigare, le vrai goût de la Havane résonne dans toute son amoralité. Entre dégout, fascination et ouverture d'esprit l'attention du lecteur est captée, c'est bon, il est bien ancré, c'est là qu'il faut être, 100% authentique. Décapant.

Comme dirait Pedro Juan : “enfin. Je ne sais pas pourquoi je raconte tout ça puisque je m'en fiche.”

Qu'en pensez-vous ?