Citations de Jacques Henric (15)

Adam.Pourquoi les peintres s'obstinent-ils à lui visser d'un coup de pinceau un nombril dans le ventre ?

J'ai le souvenir, pour ma part, d'avoir eu connaissance du passé collaborationniste de Duras par une note en bas de page figurant dans la biographie de Gaston Gallimard, due à Pierre Assouline. C'était en 1984. Il y était fait allusion à l'existence de cette commission de la Propaganda Staffel où avait officié la jeune Marguerite Donnadieu, épouse Antelme, commission mise en place par un décret du maréchal, après la préalable aryanisation des maisons d'édition juives (Nathan, Calmann-Levy), puis prise en mains par les nazis. Son attribution : le contrôle du papier d'édition. Elle constituait ainsi un véritable organisme de censure qui épluchait les manuscrits reçus et avait la charge de distribuer le papier aux seuls "bons" éditeurs (entendons ceux qui avaient accepté, de leur plein gré, de retirer de la vente et ne plus publier les auteurs inscrits sur les listes dites "Otto" et "Bernhard", à savoir les auteurs juifs, communistes, ou ceux ayant eu par le passé une attitude critique à l'égard de l'Allemagne et de sa culture). " Marguerite, écrit Laure Adler dans la biographie qu'elle lui a consacrée, ne pouvait ignorer le degré de collaboration de cet organisme constamment surveillé par la Propaganda ". Paul Morand eut des responsabilités dans cette commission dirigée par un collaborateur notoire. Les noms de Ramon Fernandez, Brice Parain, Dionys Mascolo figurent dans la liste de la quarantaine de lecteurs accrédités par ladite commission. Quand à la secrétaire de celle-ci, c'était notre Marguerite Donnadieu-Antelme, qui deviendra plus tard l'intraitable résistante Marguerite Duras, l'impitoyable tortionnaire de collabos, puis la militante communiste (stalinienne, forcément stalinienne ?) pure et dure. Ne manquant pas d'aplomb, à la Libération, l'incorruptible communiste s'en prendra avec une farouche énergie à tous ces veaux de Français qui n'avaient pas ouvertement pris parti contre Pétain (...).

A cette date du 2 octobre 1980, à Las Vegas, sur une arène temporaire construite dans un sinistre parking du Caesars Palace, devant 24 740 spectateurs, eut lieu un sacrifice humain. Commanditaire de la boucherie: le dieu Argent et le dieu Pouvoir. Exécuteur des basses oeuvres: Don King, l'ancien tueur, l'ancien taulard, l'ancien lecteur de trucs puissants qui lui faisaient sauter le boulon, que Tyson et Mormeck renvoyèrent un jour, l'un et l'autre, à son statut d'impitoyable ordure, d'immonde sac de merde.

Muray est mort quand je rédigeais ces lignes. N’ayant pas plus, à son exemple, le respect des morts que de certains vivants, et n’ayant aucune prédisposition aux plaisirs masochistes du fouet, je n’en changerai pas un mot. Fidèle à l’esprit de son adulé Léon Bloy, faux chrétien mais vrai catholique, donc peu sensible à une forme abâtardie de la compassion, je considère qu’une « canaille » vivante ne peut devenir après son trépas qu’une « charogne » morte, selon les doux qualificatifs de l’auteur de Cochons-sur-Marne. Qualificatifs dont aucun, ai-je besoin de le préciser, ne s’applique à la personne de Philippe Muray.

La preuve, c’est qu’il est au paradis, Philippe, auprès de son bien-aimé Dieu le Père, là où toute forme de matriarcat est bannie. Sûr que le Très-Haut, avec qui il doit poursuivre de longues et passionnantes discussions sur la théologie, sur la double nature du Christ, la consubstantialité, la Trinité, la querelle du filioque (est-ce que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils ou du Père par le Fils...) ; sûr qu’il le protège de tout ce qui sur terre lui foutait des boutons et parfois sacrément les boules. [...]

La preuve, c’est qu’il est au paradis, Philippe, auprès de son bien-aimé Dieu le Père, là où toute forme de matriarcat est bannie. Sûr que le Très-Haut, avec qui il doit poursuivre de longues et passionnantes discussions sur la théologie, sur la double nature du Christ, la consubstantialité, la Trinité, la querelle du filioque (est-ce que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils ou du Père par le Fils...) ; sûr qu’il le protège de tout ce qui sur terre lui foutait des boutons et parfois sacrément les boules. [...]

Autre facteur, plus décisif, de l’évolution de notre ancien compagnon : l’ambition du jeune Muray, c’était d’écrire des romans (il a d’ailleurs commencé par là). Ses deux modèles, ses deux figures tutélaires, étaient Balzac et Céline. C’est dire que par romans, il n’entendait pas des écrits « avant-gardistes », « illisibles », réservés à des happy few, comme ceux, pensait-il, que publiait Tel Quel. Non, son ambition était d’écrire des romans narratifs, traditionnels dans leur forme, populaires, destinés à de forts tirages. Dans la production d’alors, c’étaient les gros pavés américains qui avaient sa faveur, comme Le Monde selon Garp, de John Irving, ou les romans de John Updike. Lui qui était obligé de gagner sa croûte en rewritant des papiers de Détective, puis en étant le mercenaire de la collection de polars « Brigade mondaine », rêvait d’écrire un best-seller. Ses romans, hélas, furent des fours. Trop longs, et surtout pas vraiment des romans, comme ceux que les Américains savent faire, avec des histoires bien ficelées, un imaginaire effervescent. Les « fictions » de Muray étaient de simples reprises de ses articles polémiques, un délayage des thèmes qu’il traitait répétitivement dans ses pamphlets, avec, pour que ça tienne, le recours à une vague trame romanesque. On ferme (titre prémonitoire) fut un échec et l’ultime tentative de Muray d’écrire un roman. Admirer Céline est une chose, vouloir l’égaler en est une autre, aux conséquences dévastatrices. Quelques adorateurs de Céline s’y sont brûlé les ailes. Il y a un danger à se constituer un idéal du moi nourri trop exclusivement d’une puissante figure tutélaire. Ainsi, le début d’On ferme n’est qu’un laborieux démarquage des premières pages de Normance. Ratage de sa carrière de romancier populaire, espoirs déçus, amertume, dépit, rancoeur, ressentiment, ces « mauvaises fées de l’envie, de la jalousie, de la haine impuissante » qu’il voyait se pencher sur le berceau de nombre de ses contemporains, il n’avait pas prévu qu’elles le couvriraient à son tour de leur ombre funeste. Un regret : que ce soit, de toute évidence, le succès médiatique du livre de Catherine Millet, succès auquel il a longtemps aspiré pour lui-même, qui soit au départ du déchaînement des « mauvaises fées » qui l’ait amené à recourir, non contre le livre, mais contre la personne de son auteur, contre ses proches, contre son journal, contre moi, au vocabulaire de la « haine impuissante ». On pouvait se quitter de façon moins moche.

Comment le bon « abbé Muray », comme l’appelait avec une pointe de tendresse Sollers, s’est-il retrouvé dans la peau d’un Savonarole, éructant contre son époque, condamnant la dégradation de ses moeurs, la décadence et le contenu scandaleux de ses arts, vouant ceux-ci et leurs auteurs aux flammes de l’enfer, et annonçant déjà, après mille autres millénaristes aussi allumés que lui, que l’Histoire était finie, que l’apocalypse avait déjà commencé ? Peut-être une des clés de la métamorphose de l’« abbé », que nous avions connu joyeux, en un sombre Cassandre, fallait-il la chercher — et Sollers ne pouvait que l’ignorer [..] — dans le rapport oedipien que Muray entretenait précisément avec lui, Sollers ? Muray était persuadé, plusieurs fois il m’en a fait l’aveu, que Sollers lui faisait les poches. Céline, par exemple ? C’était lui, Muray, qui l’avait, sinon découvert, mis à la place qui lui revenait. Il oubliait, bien sûr, qu’à l’époque où il n’était certes plus en barboteuse à jouer au cerceau, mais encore jeune gamin se livrant (du moins je l’espère) avec des petites copains à des jeux de touche-pipi, Sollers avait déjà abondamment écrit sur Céline [10]. Ces poussées de fièvre paranoïdes ont amené Muray à se démarquer systématiquement de Sollers, à fuir les lieux où celui-ci publiait, et bientôt à l’attaquer, souvent bassement avec la jubilante bénédiction de tous les ennemis de l’auteur de Femmes. Il n’est pas improbable que son éloignement d’Art press soit dû en partie à la présence de Sollers au sein de la revue.

Une gêne ne m’a pas quitté, né de l’accueil chaleureux que l’extrême-droite réservait depuis plusieurs années à Muray. [...] La faiblesse du système Muray, qui est celle de certains sociologues comme Baudrillard, de philosophes comme René Girard [...], c’est d’appliquer sur le réel une grille de lecture, toujours la même. Baudrillard, c’est le concept d’« hyper-réel » ; Girard, c’est la théorie de la « rivalité mimétique » et du « bouc émissaire » [...] Muray, c’est sa théorie de la « post-Histoire ». Dans chacun des cas, le réel est aux ordres ».

Bruit d'ailes d'un premier oiseau. D'un second. Ainsi les autres

ont suivi à intervalles réguliers. L'histoire débutant. Ainsi.

Série d'anecdotes. On se lève et pour la première fois. Tiens,

les os, les veines déjà. Pour la première fois le sentiment de

la vitesse quelque part. Et déjà une peur. L'air est rose. Si

vous ouvrez le volet, si c'est le soir, ou presque. Si c'est ici,

dominant l'ensemble des toits. Plans violets et fractures plus

sombres, brunes, mauves. Ainsi à cette place qu'il me faut

prendre, sorti de ce qui fut mon lit pour cette première nuit,

c'est à hauteur de mes genoux que l'air va se trouver insensi-

blement remué. Oui tous les pigeons nichés dans les trous

des murs proches. Taches d'ocre foncé d'où ils s'élancent où

ils reviennent, après une marche sur les tuiles chaudes, le

long d'une gouttière, un bref repos sur une antenne de télé-

vision….

Le minuscule ver qui s’introduit dans le fruit avec la vrillante vitesse de la vérité et va forer ses galeries dans le bel Enfer décoré, dissimulé, colmaté à coups de nappes de plâtre, de fresques et de panneaux de bois peinturlurés, c’est la progéniture miniaturisée du serpent biblique, son célèbre ancêtre, qui vient vous rappeler ce qui n’a pas été entendu, à savoir qu’il y a eu chute, que le Mal existe, qu’il est dans l’homme, cause de sa possible damnation mais aussi bien source de sa liberté. Que le chaud anonymat de la corporation, de la communauté sociale ou religieuse, de toute foule, est terminé. Que la solitude de l’Un est absolue, qu’elle se manifeste dans le nom que désormais le peintre va inscrire sur sa toile.

(…) aucun reproche, tout est tellement simple, j'ai dit que la nuit fut

chaude et bruyante, qu'il y eut un grand silence vers le matin mais j'ai

omis de noter le souffle tiède, une brise chargée des pénétrantes odeurs

de pins (…)

simple

vraiment

mais

difficile à te coucher noir sur blanc, si tu avais les soubresauts de ma

plume, par ailleurs le papier n'est pas de première qualité et elle s'y

ébat sans réelle aisance (…)

la page du livre un jour entier (aurore, crépuscule) soulevé par un

vent chaud, prête à tourner et retombant

Y voir fatalité, S. V. P.

en son centre une typographie inhabituelle,

quelques

(savoir ménager des blancs) (des plages) ai rappelé leurs vertus

donc (bien sûr, il faudrait recommencer depuis la première ligne,

tout et perpétuellement) (…)

Comment, après qu'ils se sont copieusement démoli le portrait, apprendre du vainqueur qui rejoint le vaincu effondré dans son coin le nouveau regard qu'il pose parfois sur lui, le regard humain de la compassion ?

Je n’ai, moi, pas appris la boxe. J’ai appris à l’école les lettres de l’alphabet, puis au fur et à mesure les syllabes, et les mots, et les phrases. Pour, un jour, écrire sur la boxe ?

C’est une femme qui le dit, Joyce Carol Oates, auteur de la superbe méditation parue en 1987, De la Boxe : Aucun autre sujet n’est, pour l’écrivain, aussi intensément personnel. Écrire sur la boxe, c’est écrire sur soi-même.

Heureusement, pas besoin d’un poing cogneur pour ça.

Une main suffit, voire une main qui a failli, qui a manqué.

Une main a manqué à Cervantès. Une main a manqué à Cendrars. Mains absentes, coupées, vraiment coupées, à jamais coupées. Par un boulet, par un obus. Rien de commun avec la sidération causée chez un gamin ayant reçu un malheureux coup de poing à la sortie de l’école.

C’est une femme qui le dit, Joyce Carol Oates, auteur de la superbe méditation parue en 1987, De la Boxe : Aucun autre sujet n’est, pour l’écrivain, aussi intensément personnel. Écrire sur la boxe, c’est écrire sur soi-même.

Heureusement, pas besoin d’un poing cogneur pour ça.

Une main suffit, voire une main qui a failli, qui a manqué.

Une main a manqué à Cervantès. Une main a manqué à Cendrars. Mains absentes, coupées, vraiment coupées, à jamais coupées. Par un boulet, par un obus. Rien de commun avec la sidération causée chez un gamin ayant reçu un malheureux coup de poing à la sortie de l’école.

Un corps, ce corps qui est le nôtre, perçu comme un centre, peut-il rester le pivot du monde si l’un de ses membres est amputé, ou vécu comme tel ? Des chirurgiens, des philosophes ont tenté de répondre. Que se passe-t-il quand une partie du corps entre dans une région de silence et de froid ? On peut, très tôt, et en n’importe quel lieu, une sortie d’école par exemple, prendre conscience que la condition d’être incarné ne sera pas de tout repos. Ce n’est pas la douleur qui m’a laissé sans voix et sans bras, ou disons plutôt avec deux bras mais avec un qui me manquait. Je n’ai pas souffert, physiquement, du gnon reçu, ni gardé de ce coup une trace sur le visage.

Si un lourdaud plein de graisse peut maigrir tranquillement de deux kilos en une nuit, en revanche, pour un boxeur, constitué uniquement de muscles et d’os, l’amaigrissement n’est pas une sinécure. L’inverse, c’est du gâteau. Pour passer d’une catégorie inférieure à une supérieure, une méthode simple et radicale : s’empiffrer de viandes grasses, de frites, et descendre quantité de bière, champagne et whisky. Encore faut-il maîtriser le mécanisme, car en quelques jours on a vite fait de gagner une dizaine de kilos.

Je suis un corps / une masse / un poids / une étendue / un volume.

Quelle masse, quel poids, quelle étendue, quel volume, le demi-portion qu’on voit sur la photo de vacances en Bretagne, grelottant de froid au sortir du bain ? Et l’éphèbe musclé à ses côtés, quel volume, quelle étendue, quel poids ?

La taille, le poids, l’obsession des boxeurs. Un calvaire pour certains. Le poids, surtout. Quelques grammes de plus ou de moins et on passe d’une catégorie à l’autre. Dilemme : perdre des kilos pour rester dans sa catégorie ou pour passer à une inférieure, c’est prendre le risque de perdre une grande partie de sa puissance.

Quelle masse, quel poids, quelle étendue, quel volume, le demi-portion qu’on voit sur la photo de vacances en Bretagne, grelottant de froid au sortir du bain ? Et l’éphèbe musclé à ses côtés, quel volume, quelle étendue, quel poids ?

La taille, le poids, l’obsession des boxeurs. Un calvaire pour certains. Le poids, surtout. Quelques grammes de plus ou de moins et on passe d’une catégorie à l’autre. Dilemme : perdre des kilos pour rester dans sa catégorie ou pour passer à une inférieure, c’est prendre le risque de perdre une grande partie de sa puissance.

Déjà, dans Une vie divine, roman de Philippe Sollers paru en 2006, le narrateur se demandait : « Où suis-je, qui suis-je ? ». Dans le roman suivant, les Voyageurs du temps, dès les premières lignes, un début de réponse était apporté à la seule question qui vaille, pour qui écrit : qu’est-ce qu’un sujet qui a été jeté dans l’espace et dans le temps ? « Merci au corps d’être là, en tout cas, silencieux, à l’oeuvre. » C’est donc le corps, « à l’oeuvre », qui décide de tout. De tout, à savoir, de la façon dont, quasi physiquement, ce corps va échapper au lieu et voyager dans le temps, en être le passager pour qui chaque instant de sa vie sera éternité. Ce matérialiste de fond qu’est, qu’en vérité a toujours été, Philippe Sollers (« Merci au corps... »), a raison de préciser que, paradoxalement, son expérience intérieure dont rendent compte les milliers de pages de cet unique grand livre qu’est le déploiement de son écriture de roman en roman, est en son fond une aventure métaphysique. Il en suggère l’énigmatique profondeur en citant cette phrase de l’Évangile selon Philippe : « Bienheureux celui qui est avant d’avoir été. Car celui qui est a été et sera. »

Dans l’Éclaircie, voici d’entrée des corps, sur une photo un bébé bouffi, sur une autre de très jeunes enfants, Anne et Philippe, un frère et une soeur, puis surgissent d’autres corps, une femme, Lucie, sans laquelle, sans cette « une » entre toutes, peu de chance serait offerte au voyageur du temps d’atteindre ce que seuls les dieux, selon Heidegger, connaissent : « l’éclaircie de ce qui vient en présence », puis d’autres femmes encore, Méry, Berthe, Victorine, Eva, venues de loin, de la vie et de tableaux de peintres, ces peintres en qui leurs contemporains n’ont pas su reconnaître « les dieux grecs » qu’ils étaient, Manet et Picasso. À suivre donc comment ce bébé joufflu pris en photo dans la lumière d’une clairière, prêt à partir pour un voyage dans le temps, va de rencontre en rencontre, continûment, via l’écriture, vivre une vie livrée aux miraculeux pouvoirs de l’éclaircie.

Dans l’Éclaircie, voici d’entrée des corps, sur une photo un bébé bouffi, sur une autre de très jeunes enfants, Anne et Philippe, un frère et une soeur, puis surgissent d’autres corps, une femme, Lucie, sans laquelle, sans cette « une » entre toutes, peu de chance serait offerte au voyageur du temps d’atteindre ce que seuls les dieux, selon Heidegger, connaissent : « l’éclaircie de ce qui vient en présence », puis d’autres femmes encore, Méry, Berthe, Victorine, Eva, venues de loin, de la vie et de tableaux de peintres, ces peintres en qui leurs contemporains n’ont pas su reconnaître « les dieux grecs » qu’ils étaient, Manet et Picasso. À suivre donc comment ce bébé joufflu pris en photo dans la lumière d’une clairière, prêt à partir pour un voyage dans le temps, va de rencontre en rencontre, continûment, via l’écriture, vivre une vie livrée aux miraculeux pouvoirs de l’éclaircie.

« Politique est pour l’essentiel un livre sur la mémoire. Un de ses chapitres a pour titre les Mémoires qui flanchent. On oublie ce qu’on a su, ce qu’on a appris, voire ce qu’on a vécu. On doit alors rafraîchir. Mais il y a aussi ce qu’on vous a caché, les manipulations, les trucages, les mensonges. C’est ainsi qu’on découvre encore aujourd’hui des pans entiers de l’histoire du parti communiste. Quant aux biographies d’écrivains, que de surprises !...

Ce qui m’a poussé à écrire ce livre, c’est précisément cette ignorance, voire ce déni de l’histoire. Je l’ai vérifié chez nombre de jeunes gens qui comprennent mal nos combats politiques parce qu’ils ignorent la réalité de la guerre froide, les mouvements de libération des peuples coloniaux, la guerre d’Algérie à laquelle ma génération a été confronté. »

Ce qui m’a poussé à écrire ce livre, c’est précisément cette ignorance, voire ce déni de l’histoire. Je l’ai vérifié chez nombre de jeunes gens qui comprennent mal nos combats politiques parce qu’ils ignorent la réalité de la guerre froide, les mouvements de libération des peuples coloniaux, la guerre d’Algérie à laquelle ma génération a été confronté. »

Propos recueillis par Fabrice Hadjhadj, Le Figaro, 15/10/2007.

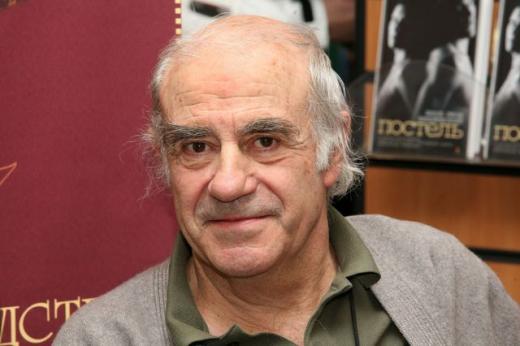

Jacques Henric :

« Groupes, partis, comités, pétitions, tout ça c’est fini. »

Jacques Henric est une figure discrète mais insistante de notre littérature. Proche d’Aragon et Roland Barthes, il fut un des piliers de la revue Tel Quel. Certains critiques trop hâtifs réduisent l’époux de Catherine Millet, avec qui il fonda la revue Art press, à un pornographe disciple de Céline et de Bataille, alors que son oeuvre cherche à sonder les obscurités tragiques du sexe. Il revient sur son itinéraire politique.

LE FIGARO. — Au début de votre Politique, vous évoquez les « nuls », ceux qui furent trop lâches pour se mouiller et qui envient aussi bien le sort des bienheureux que des méchants. Comment ne pas être un « nul » ?

Jacques HENRIC.— Aux écrivains qui traversent mon livre — Aragon, Blanchot, Genet, Ionesco, Duras, Bataille, Lévy, Hallier, Muray... —, j’oppose les êtres « nuls », selon Dante. Les êtres « nuls », ce sont les belles âmes aux mains propres, qui n’ont jamais agi et donc n’ont pas vécu. Ce sont des roquets qui aboient haineusement aux chausses de ceux qui ont pris des risques. Voyez, par exemple, comment, récemment, ils s’en sont pris à André Glucksmann... L’engagement politique aujourd’hui ? Groupes, partis, comités, pétitions, tout ça c’est fini. L’écrivain a à tenter de rendre compte du monde tel qu’il est, mais sans oublier, comme le recommandait Debord, d’y marquer sa place. « La peau sur la table ! », exigeait Céline de l’écrivain.

Vous revenez dans votre livre sur vos années au PCF. Pourtant, vous y avez cette affirmation paradoxale : « Je n’ai jamais été de gauche. »

Ce n’est ni une boutade ni une provocation, c’est un constat. Être jeune communiste dans les années 1950-1960, c’était s’engager à combattre la droite, bien sûr, mais aussi la social-démocratie. La violente répression des grandes grèves de mineurs dans le Nord par la gauche (Jules Moch aux commandes), la non-intervention en Espagne en 1936, Mitterrand à Vichy, son amitié pour le collaborateur antisémite Bousquet, puis, pour ma génération, la lourde responsabilité des socialistes dans la « sale » guerre d’Algérie, convenez que tout cela pouvait être de nature à révulser le jeune militant que j’étais. J’ajoute que les attaques les plus virulentes dont nous étions l’objet dans les années 1960, mes amis de Tel Quel et moi, provenaient pour l’essentiel de la presse de gauche. Demandez à Philippe Sollers ou à Pierre Guyotat comment ils y étaient alors traités. Quant à l’actualité, je n’ai décidément pas été touché par la grâce de Ségolène Royal qui représente à mes yeux de citoyen (son choix par les médias et les sondages), à mes yeux d’ancien enseignant (cette « circulaire Royal » aux effets désastreux : suicides d’instituteurs accusés de pédophilie et innocentés par la justice), à mes yeux d’écrivain enfin (son pathos, son moralisme) tout ce qui m’a toujours rebuté.

Votre écriture est marquée par ces trois irréductibles qui dérangent et arrachent au confort intellectuel : la littérature, le sexe, les Juifs. Pourquoi ?

Je suis né juste avant la guerre de 1940. Toute ma vie politique et littéraire a été déterminée par cet événement. N’était-ce pas une façon abrupte de débouler dans le réel que d’avoir pour premières visions des villes bombardées, des cadavres, des foules qui fuient, les corps des premiers rescapés des camps de la mort, et bientôt la découverte de ce qu’ont été la collaboration, la politique antisémite de Vichy, le génocide des Juifs d’Europe ? Tout mon livre est habité, en effet, par cette tragique histoire. J’en tire le fil jusqu’à aujourd’hui, notamment via les biographies et les écrits d’écrivains, et force m’est de constater que ce fil n’a hélas jamais été rompu. L’antisémitisme, ce chancre purulent de notre histoire occidentale, gagne aujourd’hui d’autres terres. Islamistes, altermondialistes d’Amérique latine, certaines communautés noires en sont infectés...

Beaucoup vous réduisent à un immoraliste, alors que vous avez souvent été, dans Art press, un défenseur du catholicisme. Coquetterie ou conviction ?

Rien de dandy dans mon attitude. D’abord un rappel, bien que né dans une famille ouvrière communiste, j’ai reçu une éducation religieuse. Oui, je sais, il y a cette phrase de Marx, « la religion est l’opium du peuple », et pourtant le PC pratiquait peu l’anticléricalisme « rad-soc. » d’une partie de la gauche française. Je vous rappelle, par ailleurs, que déjà en 1982, j’ai publié un essai, La Peinture et le Mal, dans lequel j’examinais la grande peinture occidentale à la lumière de la doctrine catholique du péché originel. Enfin, je considère que le pape polonais Jean-Paul II a été un grand politique (faut-il rappeler qu’on lui a fait payer son action d’une balle dans le ventre ?) et que le pape actuel me semble être un théologien et un penseur de haut niveau — lecteur de Heidegger, passionné de Mozart, ce qui ne gâte rien. Ne pas comprendre que l’Église catholique peut être une des forces de résistance aux intégrismes et aux totalitarismes qui nous menacent me semble bien irresponsable.

Jacques Henric :

« Groupes, partis, comités, pétitions, tout ça c’est fini. »

Jacques Henric est une figure discrète mais insistante de notre littérature. Proche d’Aragon et Roland Barthes, il fut un des piliers de la revue Tel Quel. Certains critiques trop hâtifs réduisent l’époux de Catherine Millet, avec qui il fonda la revue Art press, à un pornographe disciple de Céline et de Bataille, alors que son oeuvre cherche à sonder les obscurités tragiques du sexe. Il revient sur son itinéraire politique.

LE FIGARO. — Au début de votre Politique, vous évoquez les « nuls », ceux qui furent trop lâches pour se mouiller et qui envient aussi bien le sort des bienheureux que des méchants. Comment ne pas être un « nul » ?

Jacques HENRIC.— Aux écrivains qui traversent mon livre — Aragon, Blanchot, Genet, Ionesco, Duras, Bataille, Lévy, Hallier, Muray... —, j’oppose les êtres « nuls », selon Dante. Les êtres « nuls », ce sont les belles âmes aux mains propres, qui n’ont jamais agi et donc n’ont pas vécu. Ce sont des roquets qui aboient haineusement aux chausses de ceux qui ont pris des risques. Voyez, par exemple, comment, récemment, ils s’en sont pris à André Glucksmann... L’engagement politique aujourd’hui ? Groupes, partis, comités, pétitions, tout ça c’est fini. L’écrivain a à tenter de rendre compte du monde tel qu’il est, mais sans oublier, comme le recommandait Debord, d’y marquer sa place. « La peau sur la table ! », exigeait Céline de l’écrivain.

Vous revenez dans votre livre sur vos années au PCF. Pourtant, vous y avez cette affirmation paradoxale : « Je n’ai jamais été de gauche. »

Ce n’est ni une boutade ni une provocation, c’est un constat. Être jeune communiste dans les années 1950-1960, c’était s’engager à combattre la droite, bien sûr, mais aussi la social-démocratie. La violente répression des grandes grèves de mineurs dans le Nord par la gauche (Jules Moch aux commandes), la non-intervention en Espagne en 1936, Mitterrand à Vichy, son amitié pour le collaborateur antisémite Bousquet, puis, pour ma génération, la lourde responsabilité des socialistes dans la « sale » guerre d’Algérie, convenez que tout cela pouvait être de nature à révulser le jeune militant que j’étais. J’ajoute que les attaques les plus virulentes dont nous étions l’objet dans les années 1960, mes amis de Tel Quel et moi, provenaient pour l’essentiel de la presse de gauche. Demandez à Philippe Sollers ou à Pierre Guyotat comment ils y étaient alors traités. Quant à l’actualité, je n’ai décidément pas été touché par la grâce de Ségolène Royal qui représente à mes yeux de citoyen (son choix par les médias et les sondages), à mes yeux d’ancien enseignant (cette « circulaire Royal » aux effets désastreux : suicides d’instituteurs accusés de pédophilie et innocentés par la justice), à mes yeux d’écrivain enfin (son pathos, son moralisme) tout ce qui m’a toujours rebuté.

Votre écriture est marquée par ces trois irréductibles qui dérangent et arrachent au confort intellectuel : la littérature, le sexe, les Juifs. Pourquoi ?

Je suis né juste avant la guerre de 1940. Toute ma vie politique et littéraire a été déterminée par cet événement. N’était-ce pas une façon abrupte de débouler dans le réel que d’avoir pour premières visions des villes bombardées, des cadavres, des foules qui fuient, les corps des premiers rescapés des camps de la mort, et bientôt la découverte de ce qu’ont été la collaboration, la politique antisémite de Vichy, le génocide des Juifs d’Europe ? Tout mon livre est habité, en effet, par cette tragique histoire. J’en tire le fil jusqu’à aujourd’hui, notamment via les biographies et les écrits d’écrivains, et force m’est de constater que ce fil n’a hélas jamais été rompu. L’antisémitisme, ce chancre purulent de notre histoire occidentale, gagne aujourd’hui d’autres terres. Islamistes, altermondialistes d’Amérique latine, certaines communautés noires en sont infectés...

Beaucoup vous réduisent à un immoraliste, alors que vous avez souvent été, dans Art press, un défenseur du catholicisme. Coquetterie ou conviction ?

Rien de dandy dans mon attitude. D’abord un rappel, bien que né dans une famille ouvrière communiste, j’ai reçu une éducation religieuse. Oui, je sais, il y a cette phrase de Marx, « la religion est l’opium du peuple », et pourtant le PC pratiquait peu l’anticléricalisme « rad-soc. » d’une partie de la gauche française. Je vous rappelle, par ailleurs, que déjà en 1982, j’ai publié un essai, La Peinture et le Mal, dans lequel j’examinais la grande peinture occidentale à la lumière de la doctrine catholique du péché originel. Enfin, je considère que le pape polonais Jean-Paul II a été un grand politique (faut-il rappeler qu’on lui a fait payer son action d’une balle dans le ventre ?) et que le pape actuel me semble être un théologien et un penseur de haut niveau — lecteur de Heidegger, passionné de Mozart, ce qui ne gâte rien. Ne pas comprendre que l’Église catholique peut être une des forces de résistance aux intégrismes et aux totalitarismes qui nous menacent me semble bien irresponsable.

LE BAISER AUX LÉPREUX

Ces sinistres mots de « gestes-barrières », « distanciation sociale », « confinement », ne sont-ils pas les instruments d’une soumission aux implications politiques ? Giorgio Agamben en fait l’hypothèse, s’appuyant sur le chef-d’oeuvre d’Élias Canetti Masse et puissance. Encore un paradoxe souligné par Canetti : « Ce n’est que dans la masse que l’homme peut être délivré d’être touché [...], un mouvement libre ne lui serait en aucune façon possible... celle-là attend un chef, qu’il faudra lui désigner. »

« L’avenir affriolant du couple vu par les prêtres

de ma paroisse. » (Jacques Henric) Manet, Lola de Valence, 1862.

La peur d’être touché, de serrer une main, d’embrasser un visage, d’étreindre un corps, on y est, sans doute pour longtemps si l’on en croit les hypocondriaques terrifiés qui rêvent d’un confinement perpétuel. Quelle misère, cette image d’un prêtre masqué officiant dans une église quasi vide. A-t-il entendu parler du baiser de l’homme Jésus aux lépreux ? Et ces hommes politiques planqués derrière leur muselière, imaginent-ils le général de Gaulle, dont ils se réclament tous, arrivant masqué pour une conférence de presse, lui, qui visitant Tahiti, comme le rappelle Bernard-Henri Lévy, a sa voiture bloquée par un cortège de lépreux. Que fait-il ? Il descend de sa voiture pour serrer la main de chacun, prend un enfant dans ses bras, étreint l’organisateur de la manifestation, remonte dans sa voiture sans dire un mot.

Dernière phrase concluant le livre d’Olivier Rey : « Quand on ne peut plus donner sa vie, il ne reste plus qu’à la conserver. »

Jacques Henric, artpress 480-481, septembre-octobre 2020.

Ces sinistres mots de « gestes-barrières », « distanciation sociale », « confinement », ne sont-ils pas les instruments d’une soumission aux implications politiques ? Giorgio Agamben en fait l’hypothèse, s’appuyant sur le chef-d’oeuvre d’Élias Canetti Masse et puissance. Encore un paradoxe souligné par Canetti : « Ce n’est que dans la masse que l’homme peut être délivré d’être touché [...], un mouvement libre ne lui serait en aucune façon possible... celle-là attend un chef, qu’il faudra lui désigner. »

« L’avenir affriolant du couple vu par les prêtres

de ma paroisse. » (Jacques Henric) Manet, Lola de Valence, 1862.

La peur d’être touché, de serrer une main, d’embrasser un visage, d’étreindre un corps, on y est, sans doute pour longtemps si l’on en croit les hypocondriaques terrifiés qui rêvent d’un confinement perpétuel. Quelle misère, cette image d’un prêtre masqué officiant dans une église quasi vide. A-t-il entendu parler du baiser de l’homme Jésus aux lépreux ? Et ces hommes politiques planqués derrière leur muselière, imaginent-ils le général de Gaulle, dont ils se réclament tous, arrivant masqué pour une conférence de presse, lui, qui visitant Tahiti, comme le rappelle Bernard-Henri Lévy, a sa voiture bloquée par un cortège de lépreux. Que fait-il ? Il descend de sa voiture pour serrer la main de chacun, prend un enfant dans ses bras, étreint l’organisateur de la manifestation, remonte dans sa voiture sans dire un mot.

Dernière phrase concluant le livre d’Olivier Rey : « Quand on ne peut plus donner sa vie, il ne reste plus qu’à la conserver. »

Jacques Henric, artpress 480-481, septembre-octobre 2020.

C’est à Jean-Paul II que l’on doit la reprise de l’injonction biblique : N’ayez pas peur. Je reprends non la Bible mais une chanson d’Aznavour pour préciser que je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, un temps où un pape parlait haut et fort, si haut et si fort que par deux fois on tenta de le tuer pour le faire taire. C’est dire qu’avec le pape actuel, en cette période agitée que vit le monde, la voix de l’Église est devenue quasi inaudible. Le message de lui que j’ai sous les yeux, une Prière pour notre terre (pape écolo, Dieu merci !, il nous a évité le mot « planète »), est une tisane humanitariste tiédasse.

DES GENOUX À TERRE

Qui a parlé haut et fort quand le virus couronné est venu nous rendre visite (nous « déclarer la guerre », ont préféré dire les têtes habitées par les grandes épopées militaires de notre histoire) ? Des scientifiques, experts en toutes disciplines médicales, puis, dans la foulée, les politiques à la tête de l’État. L’urgence de la situation l’imposait ? Sans doute. Rien à redire aux mesures prises par un gouvernement briefé par les spécialistes de la santé. La majorité des citoyens, les dirigeants des divers partis politiques ont sagement obéi. Ils seraient aujourd’hui bien malvenus, la tempête virale calmée, de traîner devant les tribunaux ceux devant lesquels ils se sont prosternés. En revanche, il est des voix que l’on a peu entendues, du moins dans les tout débuts de la pandémie, celles, disons, pour aller vite, des intellectuels. Même l’armada des sociologues, si prolixe d’habitude, est restée aphone. Ce sont pour l’essentiel des philosophes, des historiens, des écrivains qui se sont manifestés. Tardivement ? Pas vraiment, c’est qu’il a fallu quelque temps pour que la grande presse leur ouvre ses colonnes. Notons par ailleurs qu’à aucun moment ils n’ont été conviés par les instances politiques à exposer leur point de vue sur les questions d’ordre philosophique, métaphysique, voire théologique, touchant à la vie et à la mort. Pourquoi pas des prêtres, des rabbins, des imams sollicités eux aussi ? Sauvetage des vies, c’est bien, salut des âmes, pour certains, cela peut aussi compter. Au-raient peut-être été évitées les insanes mesures policières visant à interdire obsèques et inhumations. Gageons que le ministre de l’Intérieur d’alors, si sensible à « l’émotion » (au point de lui donner la primeur sur le juridique) éprouvée devant les manifestations de soutien à la famille Traoré, l’aurait été également à celle des familles ayant perdu un des leurs ou interdites de visites à des parents confinés dans les Ehpad. Il s’était dit prêt, ce grand costaud, par quel étrange mimétisme, à mettre un genou à terre. On aurait été intéressé de savoir devant qui et pourquoi il brûlait de s’agenouiller.

TROUS DE MÉMOIRE

Ils ont donc à leur tour parlé haut et fort, dès que l’espace médiatique leur a été ouvert, Pierre Manent, Marcel Gauchet, Bernard-Henri Lévy, Jean-Michel Delacomptée, Giorgio Agamben, Fabrice Hadjadj, Daniel Sibony, André Comte-Sponville, Olivier Rey, Julia Kristeva... Face à la parole officielle massivement dominante, ce fut un revigorant air de liberté qui a soufflé.

Un des premiers, sur le site de sa revue la Règle du jeu, Bernard-Henri Lévy a exprimé à plusieurs reprises sa sidération devant un phénomène quasiment inédit, non la pandémie elle-même, banale, hélas, dans l’histoire de l’humanité, mais la peur qui s’est abattue sur le monde. La peur, un autre virus que le Covid-19, aussi virulent, causant de graves dégâts dans les domaines de la morale, de l’état mental, de l’économie. Virus qui rend fou, comme l’annonce le titre de son livre. Première manifestation de cette folie : l’arasement de la mémoire. Si subsiste le souvenir de la grippe espagnole qui a fait cinquante millions de morts, comment a-t-on pu oublier, se demande Lévy, la grippe de Hong Kong qui, après Mai 68, fut la cause d’un million de morts, décédés dans d’horribles conditions. Idem pour une autre grippe asiatique, partie de Chine elle aussi, qui, dix ans plus tôt, avait tué deux millions d’humains dans le monde. Toutes effacées de la mémoire collective.

PÈRE UBU

Deux autres sujets de stupéfaction pour Bernard-Henri Lévy : les combattants les plus courageux des guerres en cours, ses amis peshmergas, bunkérisés avec masques, et les plus fous, les tueurs de Daech, pris de trouille eux aussi ; le Covid à couronne devenu roi de l’information. Ce sans vie privé de parole a eu la chance que des sachants très bavards ne parlent que de lui, souvent à sa place, pour dire tout et son contraire. Plus la moindre information sur les événements du monde. Disparus des radars, les migrants, la planète sous réchauffement climatique, les guerres, les famines, au Yémen, en Syrie, en Irak, autrement plus meurtrières que le Covid-19, évaporée, elle aussi, la petite pythie Greta Thunberg ... Pas que les corps qui étaient confinés, la parole aussi, sauf une, omniprésente, celle d’un conseil dit scientifique qui aurait pu se contenter de faire ce pourquoi il était fait, à savoir mettre ses compétences au service de la lutte contre la pandémie, sans se sentir obligé, pour amplifier la panique, d’égrener chaque matin par la voix d’un de ses conseillers, se délectant d’une jouissance morbide sensible à l’oreille du premier psychanalyste venu, la liste des morts de la veille, et par une autre voix, celle du ministre de l’Intérieur, les mesures répressives mises en place pour punir les délinquants du confinement. La référence au Surveiller et punir de Michel Foucault ne pouvait que s’imposer à Lévy, d’autant que la prétention de ces conseillers scientifiques à la scientificité de leur science a vite montré ses limites quand le corps médical des grands Professeurs a volé en éclats dans des querelles intestines violentes (cf. la polémique autour de Didier Raoult puis de Christian Perronne).

Comment, dans ces conditions, ne pas avoir vu fleurir chez nos dirigeants sous influence (d’hygiénistes et d’énarques) des projets plus barjots les uns que les autres, à se demander quelquefois si nous n’étions pas sous le pouvoir de quelque Père Ubu : confinement jusqu’à la fin de l’année des plus de 65 ans et, côté répression policière, le coûteux recours à des drones et hélicoptères pour s’assurer que deux ou trois péquins n’étaient pas illégalement en balade dans la montagne, en forêt, ou assis le cul sur le sable d’une plage déserte ? Rappel opportun, par Giorgio Agamben, de la définition de la souveraineté par Carl Schmitt : « Est souverain celui qui décide de l’état d’exception. »

SERVITUDE VOLONTAIRE

Venons-en aux questions plus fondamentales nées de la gestion de la crise Covid, qui touchent à la conception que l’on se fait de la vie. Lévy les a abordées dans son livre, des philosophes, des psychanalystes, des théologiens y ont répondu. De leurs interventions, j’en retiendrai deux, celles de Giorgio Agamben et d’Olivier Rey. Leur interrogation : la vie doit-elle être l’objet d’une idolâtrie ? Dit autrement : la vie doit-elle être une valeur, voire la valeur suprême ? Déjà, dans son essai Homo sacer [2], Giorgio Agamben montrait comment la vie devenue l’enjeu de la politique transformait celle-ci en biopolitique, avec toutes les conséquences néfastes que l’on sait pour les démocraties dans les domaines de la philosophe politique, du droit et de la souveraineté populaire. Pour faire entendre ce qu’il appelait vie, « sacralisation » de la vie, il reprenait le concept de « vie nue » proposé par Walter Benjamin. « Vie nue », à savoir la vie biologique propulsée dans la sphère du sacré. C’est exactement ce à quoi nous avons assisté lors de la lutte contre la pandémie, quand un discours médical, justifié en lui-même, a été instrumentalisé par des pouvoirs politiques pour imposer à des peuples une forme de soumission. La référence au Discours sur la servitude volontaire de La Boétie s’imposait en la circonstance à Giorgio Agamben. Dans son livre-tract paru chez Gallimard, l’Idolâtrie de la vie, Olivier Rey cite notre président de la République annonçant : « Il faut sauver des vies quoi qu’il en coûte. » Que signifie ce « quoi qu’il en coûte », appliqué à telle situation historique de notre passé ? Exemple : armistice de 1940. Que dit en substance Pétain ? Arrêtons les combats, plus de morts, la vie est un bien trop précieux, restez chez vous, la paix, quoi qu’il en coûte. La majorité des Français l’entendent ainsi. Pas tous. Pas De Gaule, pas les jeunes résistants qui ne font pas de leur vie la valeur suprême, quoi qu’il allait leur en coûter : leur vie, devant un peloton d’exécution. Au-dessus de leur vie, il y avait d’autres valeurs pour lesquelles ils se battaient : la liberté, la patrie, leur âme pour certains. Quand je lis, dans un bulletin paroissial de mon quartier, le texte d’un prêtre titré « Nous n’avons qu’une seule vie », je me dis que le catholicisme devient fou à son tour. Le Credo, la résurrection des morts, à la trappe ! Faisons crédit au professeur Delfraissy, président du conseil scientifique, d’avoir correctement fait son métier d’ancien médecin ; en revanche sa foi catholique, dont il aime à faire état, semble bien anémiée au vu de la façon dont il s’est peu soucié du sort réservé aux néomorts du Covid-19, comme les appelle Agamben, passant « dans un autre monde, sans mémoire et sans compassion ». Paradoxe signalé par Olivier Rey : « L’idolâtrie de la vie nue ne serait donc qu’une étape transitoire précédant son abaissement radical. » Question subsidiaire : « Il est permis de se de-mander si le rejet de toute transcendance [...] n’a pas apporté avec lui de puissants germes de servitude. »

DES GENOUX À TERRE

Qui a parlé haut et fort quand le virus couronné est venu nous rendre visite (nous « déclarer la guerre », ont préféré dire les têtes habitées par les grandes épopées militaires de notre histoire) ? Des scientifiques, experts en toutes disciplines médicales, puis, dans la foulée, les politiques à la tête de l’État. L’urgence de la situation l’imposait ? Sans doute. Rien à redire aux mesures prises par un gouvernement briefé par les spécialistes de la santé. La majorité des citoyens, les dirigeants des divers partis politiques ont sagement obéi. Ils seraient aujourd’hui bien malvenus, la tempête virale calmée, de traîner devant les tribunaux ceux devant lesquels ils se sont prosternés. En revanche, il est des voix que l’on a peu entendues, du moins dans les tout débuts de la pandémie, celles, disons, pour aller vite, des intellectuels. Même l’armada des sociologues, si prolixe d’habitude, est restée aphone. Ce sont pour l’essentiel des philosophes, des historiens, des écrivains qui se sont manifestés. Tardivement ? Pas vraiment, c’est qu’il a fallu quelque temps pour que la grande presse leur ouvre ses colonnes. Notons par ailleurs qu’à aucun moment ils n’ont été conviés par les instances politiques à exposer leur point de vue sur les questions d’ordre philosophique, métaphysique, voire théologique, touchant à la vie et à la mort. Pourquoi pas des prêtres, des rabbins, des imams sollicités eux aussi ? Sauvetage des vies, c’est bien, salut des âmes, pour certains, cela peut aussi compter. Au-raient peut-être été évitées les insanes mesures policières visant à interdire obsèques et inhumations. Gageons que le ministre de l’Intérieur d’alors, si sensible à « l’émotion » (au point de lui donner la primeur sur le juridique) éprouvée devant les manifestations de soutien à la famille Traoré, l’aurait été également à celle des familles ayant perdu un des leurs ou interdites de visites à des parents confinés dans les Ehpad. Il s’était dit prêt, ce grand costaud, par quel étrange mimétisme, à mettre un genou à terre. On aurait été intéressé de savoir devant qui et pourquoi il brûlait de s’agenouiller.

TROUS DE MÉMOIRE

Ils ont donc à leur tour parlé haut et fort, dès que l’espace médiatique leur a été ouvert, Pierre Manent, Marcel Gauchet, Bernard-Henri Lévy, Jean-Michel Delacomptée, Giorgio Agamben, Fabrice Hadjadj, Daniel Sibony, André Comte-Sponville, Olivier Rey, Julia Kristeva... Face à la parole officielle massivement dominante, ce fut un revigorant air de liberté qui a soufflé.

Un des premiers, sur le site de sa revue la Règle du jeu, Bernard-Henri Lévy a exprimé à plusieurs reprises sa sidération devant un phénomène quasiment inédit, non la pandémie elle-même, banale, hélas, dans l’histoire de l’humanité, mais la peur qui s’est abattue sur le monde. La peur, un autre virus que le Covid-19, aussi virulent, causant de graves dégâts dans les domaines de la morale, de l’état mental, de l’économie. Virus qui rend fou, comme l’annonce le titre de son livre. Première manifestation de cette folie : l’arasement de la mémoire. Si subsiste le souvenir de la grippe espagnole qui a fait cinquante millions de morts, comment a-t-on pu oublier, se demande Lévy, la grippe de Hong Kong qui, après Mai 68, fut la cause d’un million de morts, décédés dans d’horribles conditions. Idem pour une autre grippe asiatique, partie de Chine elle aussi, qui, dix ans plus tôt, avait tué deux millions d’humains dans le monde. Toutes effacées de la mémoire collective.

PÈRE UBU

Deux autres sujets de stupéfaction pour Bernard-Henri Lévy : les combattants les plus courageux des guerres en cours, ses amis peshmergas, bunkérisés avec masques, et les plus fous, les tueurs de Daech, pris de trouille eux aussi ; le Covid à couronne devenu roi de l’information. Ce sans vie privé de parole a eu la chance que des sachants très bavards ne parlent que de lui, souvent à sa place, pour dire tout et son contraire. Plus la moindre information sur les événements du monde. Disparus des radars, les migrants, la planète sous réchauffement climatique, les guerres, les famines, au Yémen, en Syrie, en Irak, autrement plus meurtrières que le Covid-19, évaporée, elle aussi, la petite pythie Greta Thunberg ... Pas que les corps qui étaient confinés, la parole aussi, sauf une, omniprésente, celle d’un conseil dit scientifique qui aurait pu se contenter de faire ce pourquoi il était fait, à savoir mettre ses compétences au service de la lutte contre la pandémie, sans se sentir obligé, pour amplifier la panique, d’égrener chaque matin par la voix d’un de ses conseillers, se délectant d’une jouissance morbide sensible à l’oreille du premier psychanalyste venu, la liste des morts de la veille, et par une autre voix, celle du ministre de l’Intérieur, les mesures répressives mises en place pour punir les délinquants du confinement. La référence au Surveiller et punir de Michel Foucault ne pouvait que s’imposer à Lévy, d’autant que la prétention de ces conseillers scientifiques à la scientificité de leur science a vite montré ses limites quand le corps médical des grands Professeurs a volé en éclats dans des querelles intestines violentes (cf. la polémique autour de Didier Raoult puis de Christian Perronne).

Comment, dans ces conditions, ne pas avoir vu fleurir chez nos dirigeants sous influence (d’hygiénistes et d’énarques) des projets plus barjots les uns que les autres, à se demander quelquefois si nous n’étions pas sous le pouvoir de quelque Père Ubu : confinement jusqu’à la fin de l’année des plus de 65 ans et, côté répression policière, le coûteux recours à des drones et hélicoptères pour s’assurer que deux ou trois péquins n’étaient pas illégalement en balade dans la montagne, en forêt, ou assis le cul sur le sable d’une plage déserte ? Rappel opportun, par Giorgio Agamben, de la définition de la souveraineté par Carl Schmitt : « Est souverain celui qui décide de l’état d’exception. »

SERVITUDE VOLONTAIRE

Venons-en aux questions plus fondamentales nées de la gestion de la crise Covid, qui touchent à la conception que l’on se fait de la vie. Lévy les a abordées dans son livre, des philosophes, des psychanalystes, des théologiens y ont répondu. De leurs interventions, j’en retiendrai deux, celles de Giorgio Agamben et d’Olivier Rey. Leur interrogation : la vie doit-elle être l’objet d’une idolâtrie ? Dit autrement : la vie doit-elle être une valeur, voire la valeur suprême ? Déjà, dans son essai Homo sacer [2], Giorgio Agamben montrait comment la vie devenue l’enjeu de la politique transformait celle-ci en biopolitique, avec toutes les conséquences néfastes que l’on sait pour les démocraties dans les domaines de la philosophe politique, du droit et de la souveraineté populaire. Pour faire entendre ce qu’il appelait vie, « sacralisation » de la vie, il reprenait le concept de « vie nue » proposé par Walter Benjamin. « Vie nue », à savoir la vie biologique propulsée dans la sphère du sacré. C’est exactement ce à quoi nous avons assisté lors de la lutte contre la pandémie, quand un discours médical, justifié en lui-même, a été instrumentalisé par des pouvoirs politiques pour imposer à des peuples une forme de soumission. La référence au Discours sur la servitude volontaire de La Boétie s’imposait en la circonstance à Giorgio Agamben. Dans son livre-tract paru chez Gallimard, l’Idolâtrie de la vie, Olivier Rey cite notre président de la République annonçant : « Il faut sauver des vies quoi qu’il en coûte. » Que signifie ce « quoi qu’il en coûte », appliqué à telle situation historique de notre passé ? Exemple : armistice de 1940. Que dit en substance Pétain ? Arrêtons les combats, plus de morts, la vie est un bien trop précieux, restez chez vous, la paix, quoi qu’il en coûte. La majorité des Français l’entendent ainsi. Pas tous. Pas De Gaule, pas les jeunes résistants qui ne font pas de leur vie la valeur suprême, quoi qu’il allait leur en coûter : leur vie, devant un peloton d’exécution. Au-dessus de leur vie, il y avait d’autres valeurs pour lesquelles ils se battaient : la liberté, la patrie, leur âme pour certains. Quand je lis, dans un bulletin paroissial de mon quartier, le texte d’un prêtre titré « Nous n’avons qu’une seule vie », je me dis que le catholicisme devient fou à son tour. Le Credo, la résurrection des morts, à la trappe ! Faisons crédit au professeur Delfraissy, président du conseil scientifique, d’avoir correctement fait son métier d’ancien médecin ; en revanche sa foi catholique, dont il aime à faire état, semble bien anémiée au vu de la façon dont il s’est peu soucié du sort réservé aux néomorts du Covid-19, comme les appelle Agamben, passant « dans un autre monde, sans mémoire et sans compassion ». Paradoxe signalé par Olivier Rey : « L’idolâtrie de la vie nue ne serait donc qu’une étape transitoire précédant son abaissement radical. » Question subsidiaire : « Il est permis de se de-mander si le rejet de toute transcendance [...] n’a pas apporté avec lui de puissants germes de servitude. »

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Le noble art

GabySensei

58 livres

Lecteurs de Jacques Henric (58)Voir plus

Quiz

Voir plus

La Bible

Quel était le vrai prénom de l'apôtre Pierre?

Ben, Pierre!

Simon

Jésus

Joseph

12 questions

511 lecteurs ont répondu

Thèmes :

ancien testament

, nouveau-testament

, antiquité

, histoireCréer un quiz sur cet auteur511 lecteurs ont répondu