Nationalité : France

Né(e) : 1963

Né(e) : 1963

Biographie :

Jean-Marc Mandosio est un universitaire français spécialiste de littérature néolatine, par ailleurs essayiste et polémiste.

Il est maître de conférences à l'École pratique des hautes études (EPHE), chargé de la Conférence de latin technique du XIIe siècle au XVIIIe siècle.

Parallèlement, il développe dans ses essais publiés par les Éditions de l'Encyclopédie des nuisances une critique sociale en phase avec les courants anti-industriels, proche par certains aspects des écrits de Jacques Ellul.

Il a créé et animé la revue auto-éditée Nouvelles de nulle part qui a connu quelques numéros à partir de 2002.

Jean-Marc Mandosio est un universitaire français spécialiste de littérature néolatine, par ailleurs essayiste et polémiste.

Il est maître de conférences à l'École pratique des hautes études (EPHE), chargé de la Conférence de latin technique du XIIe siècle au XVIIIe siècle.

Parallèlement, il développe dans ses essais publiés par les Éditions de l'Encyclopédie des nuisances une critique sociale en phase avec les courants anti-industriels, proche par certains aspects des écrits de Jacques Ellul.

Il a créé et animé la revue auto-éditée Nouvelles de nulle part qui a connu quelques numéros à partir de 2002.

Source : Wikipédia

Ajouter des informations

étiquettes

Videos et interviews (1)

Voir plusAjouter une vidéo

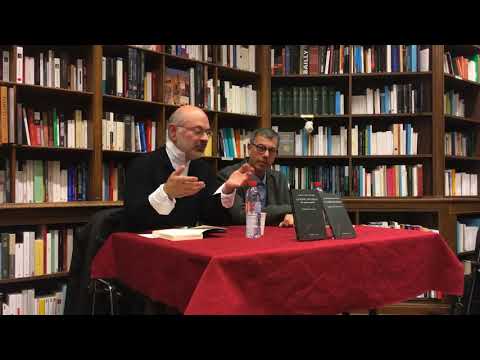

Jean-Marc Mandosio et Didier Kahn présentent les deux premiers ouvrages de la collection « Bibliothèque secrète ».

Conférence filmée à la Librairie Guillaume Budé le 13 novembre 2018.

Plus d'informations sur https://www.lesbelleslettres.com/collections/91-bibliotheque-secrete

Citations et extraits (19)

Voir plus

Ajouter une citation

Longévité d'une imposture : Michel Foucault : Suivi de Foucaultphiles et foucaulâtres

Jean-Marc Mandosio

Jean-Marc Mandosio

Il y a chez lui, comme chez la plupart de ses contemporains à prétention philosophique, une prolifération conceptuelle qui est surtout, à bien y regarder, une inflation verbale.

Il est nécessaire d’apporter ici une importante précision. Le fait que je me moque des assertions fantaisistes qui parsèment tes écrits [ceux d'Anselm Jappe] ou bien ceux de Kurtz ne signifie nullement que je veuille me livrer, comme tu l’affirmes, à un « assaut généralisé contre la « théorie » ». Ce n’est pas contre la théorie en général que j’ai des griefs, mais contre la mauvaise théorie (de même que, dans mon démontage du livre d’Alfred Crosby, je ne visais évidemment pas à dénigrer l’histoire en général, mais seulement la mauvaise histoire). Qu’est qu’une mauvaise théorie ? C’est, comme je l’écrivais dans ma lettre, « une théorie explicative globale qui n’explique pas grand chose » et qui n’ouvre que sur « une porte de sortie imaginaire, une solution impossible ». Comme la mauvaise histoire, la mauvaise théorie ne tient pas compte des faits et suit obstinément sa propre logique, indifférente à tous les phénomènes qui ne la confirment pas.

Contre le desséchement de la pensée par la répétition paresseuse de sempiternels lieux communs ou par une frénésie conceptualisatrice faisant souvent fi de toute rigueur, l'exercice scrupuleux de l'esprit critique mérite, me semble-t-il, d'être instamment réhabilité.

Il a été question à diverses reprises de « musique industrielle » dans les pages qui précèdent, mais cette expression est équivoque et nécessite quelques explications. Une musique , en effet, peut être industrielle soit par son mode de production, soit par sa destination, soit par sa thématique, ces trois dimensions n’étant pas exclusives l’une de l’autre.

L’effondrement du temps est étroitement lié à celui de l’espace. La neutralisation des distances par la réduction de la durée des voyages et par la communication quasi instantanée via Internet engendre une impression tout à fait fallacieuse d’ubiquité. Ce n’est pas, évidemment, la distance réelle qui est supprimée, mais la représentation que nous en avons : l’expérience subjective de la distance subit, comme celle de la durée, une sorte de contraction. Autrement dit, c’est en n’étant plus nulle part qu’on peut avoir le sentiment d’être partout à la fois.

J'entends par esprit critique l'attitude consistant à ne porter des jugements que sur ce que l'on s'est d'abord efforcé de comprendre ; à recourir autant que faire se peut à des sources d'information de première main plutôt qu'à des synthèses toutes faites ; à ne rien tenir pour définitivement acquis et à refuser par principe tout argument d'autorité ; à se méfier de l'admiration stérilisante comme des aspirations puériles à l'originalité ; à toujours se demander si ce dont on parle existe réellement, pourquoi certains discours paraissent séduisants alors qu'ils ne résistent pas à un examen approfondi, et comment faire en sorte qu'une pensée soit à la fois logiquement cohérente et empiriquement vérifiable, rigoureusement argumentée et ouverte à la discussion, même lorsque celle-ci prend une tournure polémique.

Dans cette perspective, il n'est pas absurde de se demander si, dans sa digression consacrée au jazz, Anders a véritablement voulu parler de la musique et de la danse de son temps, ou s'il n'a pas plutôt anticipé la description d'une musique et d'une danse qui n'existaient peut-être alors qu'à l'état latent ou larvaire (ou n'existaient pas du tout), mais dont l'avénement était prévisible en tant que conséquence logique du développement de la société industrielle. Une ère industrielle devait tôt ou tard engendrer une culture industrielle et donc, nécessairement, une musique industrielle. Or cette musique, qui existe bel et bien aujourd'hui - sous de multiples formes et non sans une certaine ambiguïté quant à sa définition -, n'est pas issue du jazz.

Ce n'est pas un hasard si l'émergence du disco, avec sa pulsation obstinée, est contemporaine de celle du cinéma pornographique, qui représente l'acte sexuel comme un pilonnage ininterrompu. Ils étaient faits l'un pour l'autre.

La relativité du temps et de l’espace dont nous parlent les astrophysiciens n’a de sens – tout comme les propriétés paradoxales mises en lumière par la physique des particules – qu’à une échelle de phénomènes qui n’est pas la nôtre. Dans notre expérience vécue, la remarque de Kant reste entièrement pertinente : « Si nous sortons de la condition subjective sans laquelle nous ne saurions recevoir d’intuitions extérieures, c’est-à-dire être affectés par les objets, la représentation de l’espace ne signifie plus rien. » De même, nous avons beau savoir que la Terre tourne sur elle-même et autour du soleil, il n’en reste pas moins que, pour nous, comme le dit Husserl, « la Terre ne se meut pas ». Enfin, il n’est pas vrai que « nous avons un corps potentiel, virtuel, capable de toutes les métamorphoses », ni qu’il « varie à l’infini » (Michel Serres, L’Expansion, 20 juillet 2000).

Ceux qui annoncent, pour s’en réjouir ou pour s’en effrayer, un effondrement à venir de la civilisation se trompent : il a commencé depuis longtemps, et il n’est pas excessif de dire que nous nous trouvons aujourd’hui après l’effondrement.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Lecteurs de Jean-Marc Mandosio (34)Voir plus

Quiz

Voir plus

Epreuves olympiques

L’épreuve du marathon n’était PAS au programme des premiers Jeux Olympiques à Athènes (1896). Vrai ou faux ?

vrai

faux

8 questions

6 lecteurs ont répondu

Créer un quiz sur cet auteur6 lecteurs ont répondu