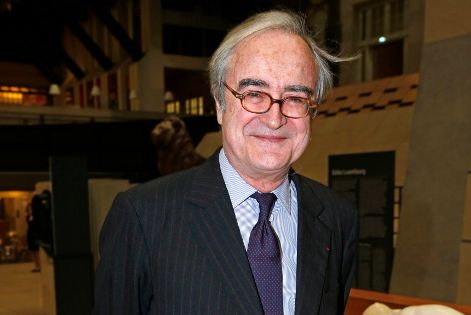

Nationalité : France

Né(e) le : 8/12/1944

Né(e) le : 8/12/1944

Biographie :

Jean-Pierre Delarue-Caron de Beaumarchais, né le 8 décembre 1944, est un bibliographe français, descendant en ligne féminine de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (dont sa famille a relevé le nom par décret).

Ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de lettres classiques, professeur à l'université de Rouen, Jean-Pierre de Beaumarchais est l’auteur de plusieurs dictionnaires des écrivains et des littératures de langue française. Il a également traduit de l’anglais.

Il est l'époux de Philippine de Rothschild.

Il reçoit le prix de la langue française en 2005 pour l’ensemble de son œuvre.

Jean-Pierre Delarue-Caron de Beaumarchais, né le 8 décembre 1944, est un bibliographe français, descendant en ligne féminine de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (dont sa famille a relevé le nom par décret).

Ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de lettres classiques, professeur à l'université de Rouen, Jean-Pierre de Beaumarchais est l’auteur de plusieurs dictionnaires des écrivains et des littératures de langue française. Il a également traduit de l’anglais.

Il est l'époux de Philippine de Rothschild.

Il reçoit le prix de la langue française en 2005 pour l’ensemble de son œuvre.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_de_Beaumarchais

Ajouter des informations

étiquettes

Citations et extraits (5)

Ajouter une citation

Beaumarchais est un habitué d'Etioles, le château de Charles Lenormant, fermier général et mari complaisant de Mme de Pompadour. Il compose pour Lenormant et ses amis, à partir de 1760, des "parades" plutôt polissonnes, dans une langue pseudo-populaire, et jouées sur le théâtre du château. Modèle du genre, son "Jean-Bête à la foire": on y parle de "sesque", et même du "sacrement d'fornication".

« Boire sans soif et faire l’amour en tout temps, madame, il n’y a que ça qui nous distingue des autres

bêtes. »

bêtes. »

Aujourd'hui, les historiens en conviennent. Au moment crucial de leur combat, Beaumarchais a évité aux Insurgents américains d'être écrasés. Soutien désintéressé ? Assurément non. Fut-ce pour lui une bonne affaire ? Probablement pas non plus. Car les "Républicains" américains ne sont pas les Brutus qu'il imagine, mais d'habiles hommes d'affaire qui acquittent leur créancier avec des lettres de change sans valeur, dont il tentera jusqu'à son dernier jour d'obtenir le règlement.

Cet ouvrage constitue l'abrégé du Dictionnaire des oeuvres littéraires de langue française en quatre volumes, publié en 1994 aux éditions Bordas par les mêmes auteurs.

On retrouvera ici, nous l'espérons, fût-ce dans l'espace plus restreint qui nous est imparti, les qualités qui avaient fait le succès de son "grand frère" : panorama aussi riche et complet que possible de notre patrimoine littéraire, depuis les chansons de geste jusqu'aux textes les plus contemporains, depuis les grands classiques jusqu'à des titres moins connus mais susceptibles de donner à l'étudiant comme à "l'honnête homme" le désir de l'aventure et de la découverte...

(extrait de l'avant-propos, signé par les auteurs, et inséré en début du volume paru aux éditions "Larousse" en 2001)

On retrouvera ici, nous l'espérons, fût-ce dans l'espace plus restreint qui nous est imparti, les qualités qui avaient fait le succès de son "grand frère" : panorama aussi riche et complet que possible de notre patrimoine littéraire, depuis les chansons de geste jusqu'aux textes les plus contemporains, depuis les grands classiques jusqu'à des titres moins connus mais susceptibles de donner à l'étudiant comme à "l'honnête homme" le désir de l'aventure et de la découverte...

(extrait de l'avant-propos, signé par les auteurs, et inséré en début du volume paru aux éditions "Larousse" en 2001)

Allégorie : si l'allégorie n'est plus aujourd'hui ressentie que comme partie de l'arsenal rhétorique, elle fut à l'origine la traduction d'une vision du monde, vision où le concret ne s'oppose pas à l'abstrait, antérieure à la dichotomie sujet/objet. L’allégorie médiévale participe ainsi d'une lecture de l'univers dans laquelle la représentation–linguistique, picturale, sculpturale–permet de « rendre accessible l'insaisissable » (Strubel). À sa façon, l'allégorie apparaît donc comme une volonté pédagogique et l'on ne s'étonnera pas que ses champs d'application privilégiés aient été la religion et les institutions, et ses périodes de prédilection le Moyen Âge chrétien et le républicanisme militant : l'un comme l'autre ont entouré l’homme–fidèle ou citoyen- de tout un attirail iconographique (vitraux, pour le sacré ; statues, tableaux, etc.) qui n'était que la transposition « vivante » d'une parole elle-même « imagée ». Et rien d'étonnant, non plus, que le surréalisme ait redécouvert les vertus de l'allégorisme : déchiffrage du monde et militantisme se rejoignent de nouveau pour impressionner l'homme contemporain.

(planche située entre les pages 64 et 65)

(planche située entre les pages 64 et 65)

Les Dernières Actualités

Voir plus

Lecteurs de Jean-Pierre de Beaumarchais (66)Voir plus

Quiz

Voir plus

Chaos ou Karma ?

Rouge XXX Jean-Christophe Grangé

chaos

karma

12 questions

7 lecteurs ont répondu

Thèmes :

romans policiers et polars

, humour

, chaos

, karmaCréer un quiz sur cet auteur7 lecteurs ont répondu