Nationalité : France

Né(e) à : Paris , le 02/03/1930

Mort(e) à : Paris , le 03/10/2015

Ajouter des informations

Né(e) à : Paris , le 02/03/1930

Mort(e) à : Paris , le 03/10/2015

Biographie :

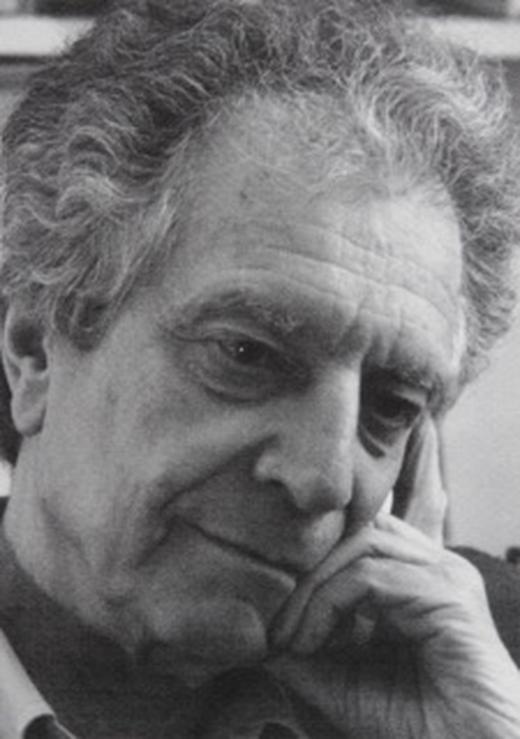

Jean-Louis Baudry est un écrivain et essayiste français.

Il commence à écrire à 17 ans. Il faite des études de médecine pour devenir chirurgien-dentiste, comme son père. Après son service militaire et ses études à la faculté de médecine, Jean-Louis Baudry se rapproche des fondateurs de la revue "Tel Quel".

En 1960, Jean-Louis Baudry soumet le texte de son premier roman à François-Régis Bastide, écrivain et éditeur au Seuil, pour publication. En vingt-quatre heures, le manuscrit est accepté et le contrat établit. "Le pressentiment" est publié aux éditions du Seuil en 1962. Cet exercice d’écriture proustien est très bien reçu par la critique.

C’est dans la même année qu’il rejoint le comité de "Tel Que". Avant son entrée au sein du comité de la revue, Jean-Louis Baudry y publie quelques textes, notamment l’étude du thème du miroir dans l’œuvre de son ami Jean-Edern Hallier. Son intégration à la fin de l’année 1962 officialise sa proximité et sa collaboration à la revue.

En 1967, dans le trente et unième numéro de la revue "Tel Quel", paraît l’essai de Jean-Louis Baudry "Écriture, fiction, idéologie". Il quitte le comité en 1975.

Entre son dernier roman publié au sein des éditions du Seuil grâce à sa participation à "Tel Quel", il est de nouveau publié en 1991 avec le roman "Personnages dans un rideau". Un renouveau qui se confirme dans les deux publications suivantes : "Clémence et l’hypothèse de la beauté" en 1996 et "À celle qui n’a pas de nom" en 2000.

Théoricien du cinéma, son "L’Effet-cinéma" (1976) a connu un succès mérité. Il est resté parmi les sémiologues avertis de l’establishment de la pensée contemporaine.

+ Voir plusJean-Louis Baudry est un écrivain et essayiste français.

Il commence à écrire à 17 ans. Il faite des études de médecine pour devenir chirurgien-dentiste, comme son père. Après son service militaire et ses études à la faculté de médecine, Jean-Louis Baudry se rapproche des fondateurs de la revue "Tel Quel".

En 1960, Jean-Louis Baudry soumet le texte de son premier roman à François-Régis Bastide, écrivain et éditeur au Seuil, pour publication. En vingt-quatre heures, le manuscrit est accepté et le contrat établit. "Le pressentiment" est publié aux éditions du Seuil en 1962. Cet exercice d’écriture proustien est très bien reçu par la critique.

C’est dans la même année qu’il rejoint le comité de "Tel Que". Avant son entrée au sein du comité de la revue, Jean-Louis Baudry y publie quelques textes, notamment l’étude du thème du miroir dans l’œuvre de son ami Jean-Edern Hallier. Son intégration à la fin de l’année 1962 officialise sa proximité et sa collaboration à la revue.

En 1967, dans le trente et unième numéro de la revue "Tel Quel", paraît l’essai de Jean-Louis Baudry "Écriture, fiction, idéologie". Il quitte le comité en 1975.

Entre son dernier roman publié au sein des éditions du Seuil grâce à sa participation à "Tel Quel", il est de nouveau publié en 1991 avec le roman "Personnages dans un rideau". Un renouveau qui se confirme dans les deux publications suivantes : "Clémence et l’hypothèse de la beauté" en 1996 et "À celle qui n’a pas de nom" en 2000.

Théoricien du cinéma, son "L’Effet-cinéma" (1976) a connu un succès mérité. Il est resté parmi les sémiologues avertis de l’establishment de la pensée contemporaine.

Ajouter des informations

étiquettes

Citations et extraits (23)

Voir plus

Ajouter une citation

Témoignage d’Anne Baudry, fille de l’écrivain :

Par la fenêtre de sa chambre, de grands arbres et le ciel. En face du lit, un secrétaire où s’entassent les tirages papiers de ses textes, de ce livre-ci, Les Corps Vulnérables, qui pèse son poids et en ploie l’abattant.

Son lit, proche de la fenêtre, m’apparaît au centre de la pièce comme l’espace privilégié de l’intimité avec soi-même. J’imagine un radeau, non, pas un radeau, une île plutôt, cernée de livres comme un refuge pour l’occupation solitaire de l’écriture.

À moitié allongé, le dos calé contre des oreillers, les genoux repliés pour y adosser une planche en bois, il écrit. Il adopte cette posture il y a longtemps pour vaincre un mal de dos obstiné. Elle devient la position même de l’écriture. Elle renoue avec les poses de l’enfance, lorsqu’ à moitié allongé on s’abandonne à la lecture, au rêve qui l’accompagne.

Il lève le nez vers la fenêtre, il observe sur une branche la pie qui fait son nid, il me raconte plus tard l’incessant ballet des brindilles, le méticuleux et patient ouvrage de l’oiseau, il surveille la couvée, s’inquiète de la naissance des petits puis de ce qui les menace, se réjouit de leur premier vol – il écrit.

Par la fenêtre de sa chambre, de grands arbres et le ciel. En face du lit, un secrétaire où s’entassent les tirages papiers de ses textes, de ce livre-ci, Les Corps Vulnérables, qui pèse son poids et en ploie l’abattant.

Son lit, proche de la fenêtre, m’apparaît au centre de la pièce comme l’espace privilégié de l’intimité avec soi-même. J’imagine un radeau, non, pas un radeau, une île plutôt, cernée de livres comme un refuge pour l’occupation solitaire de l’écriture.

À moitié allongé, le dos calé contre des oreillers, les genoux repliés pour y adosser une planche en bois, il écrit. Il adopte cette posture il y a longtemps pour vaincre un mal de dos obstiné. Elle devient la position même de l’écriture. Elle renoue avec les poses de l’enfance, lorsqu’ à moitié allongé on s’abandonne à la lecture, au rêve qui l’accompagne.

Il lève le nez vers la fenêtre, il observe sur une branche la pie qui fait son nid, il me raconte plus tard l’incessant ballet des brindilles, le méticuleux et patient ouvrage de l’oiseau, il surveille la couvée, s’inquiète de la naissance des petits puis de ce qui les menace, se réjouit de leur premier vol – il écrit.

Si j'ai écrit toutes ces pages, c'est pour différer le moment où elle est passée de la vie à la mort comme si , tant que je n'en avais pas inscrit le mot, je la gardais vivante ; et aussi pour retarder le moment où il fallait dire que je ne la verrais plus.

VII

(28 avril 1998)

Marie est morte il y a juste un an. J’aimerais pouvoir jeter un regard panoramique sur le temps, comme par exemple sur le paysage que nous apercevions de la terrasse d’Arles. Une année, dit-on, s’est écoulée et je ne la vois pas. Depuis sa mort, le temps vécu n’est pas un temps de vie. Hier soir j’essayais de donner plus de substance à l’image que je poursuis avant de m’endormir. On ne peut s’empêcher d’espérer qu’elle s’emplisse de la chair qui ferait apparaître devant nos yeux celle qu’elle est dite représenter telle qu’elle était vivante. Je me suis dit que le deuil était accompli à partir du moment où l’on consentait à l’oubli (j’évitais les mots que je ne suis pas sûr de comprendre, et que par conséquent je repousse, de “travail du deuil”). Ce moment serait similaire à celui où un écrivain décide de terminer c’est-à-dire d’abandonner le roman sur lequel il a travaillé durant des années. À cet instant il sait que l’ensemble de ses facultés peuvent se tourner vers un autre travail. J’ai su quand elle est morte que j’allais lui consacrer le reste de mes jours. Elle serait celle sur laquelle je n’en finirais pas d’écrire. Ce n’était pas une promesse que je me faisais, ni sans doute une injonction à laquelle j’obéissais, je me trouvais plutôt devant une proposition que je recevais comme une évidence. C’est pourquoi elle pouvait m’apparaître excessive sans que je fusse inquiet. Elle engageait une perception interne mais point ma personne tout entière, et d’ailleurs l’aurais-je pensé, je n’en aurais éprouvé que de la joie. J’apprends aujourd’hui qu’une année n’a pas suffi à l’effacer. Ces pages que je lui destine, je constate cependant qu’elles agissent sur moi et me transforment comme serait transformée une personne qui, sans croire en Dieu, passerait à prier autant de temps que j’en passe à écrire. En nous attelant à une tâche que nous savons devoir poursuivre longtemps, nous lui assignons un but. Je me l’étais formulé ainsi : lui construire un monument. Mais l’effectuation de cette tâche a sur nous des effets que nous n’imaginions pas. Au cours de cette année j’ai défendu contre des intrusions que je jugeais dangereuses une fidélité qui n’était rien d’autre que le temps et les dispositions d’esprit qu’il me fallait pour continuer à écrire ces mémoires. Il est alors surprenant et paradoxal que tout ce que j’ai cherché durant ma vie, cette apparente unité de soi qu’on se représente par l’adéquation des buts et de la volonté, alors que mon amour pour Marie semblait m’en éloigner, sa mort m’en aura rapproché. Il est douloureux, il est insupportable d’avoir à reconnaître que dans cette concentration sur soi, dans l’union intime entre le souvenir et l’acte d’écrire qui m’est donnée par sa mort, je trouve ce que j’ai voulu atteindre tout au long de mon existence. Je dois bien sûr reconnaître que la puissance de sa mort est dans l’emprise qu’elle exerçait sur moi, que je nomme amour. Mais n’est-ce pas, plutôt que mon amour, sa mort qui m’oblige à une fidélité dont ma solitude témoigne ? Si je n’ai pas refusé de rencontrer des femmes, il est clair que je refuse de leur accorder ce qu’elles ne peuvent qu’exiger. Pardon, ce territoire, ce n’est pas qu’il vous est interdit, c’est qu’il vous est inaccessible, vous n’avez pas les moyens de l’atteindre, je n’ai pas non plus les moyens de vous l’ouvrir. Et comme l’amour coïncide presque toujours avec une manière de possession, d’occupation du territoire, je les vois s’éloigner. Je n’avais pas envie de les retenir.

(28 avril 1998)

Marie est morte il y a juste un an. J’aimerais pouvoir jeter un regard panoramique sur le temps, comme par exemple sur le paysage que nous apercevions de la terrasse d’Arles. Une année, dit-on, s’est écoulée et je ne la vois pas. Depuis sa mort, le temps vécu n’est pas un temps de vie. Hier soir j’essayais de donner plus de substance à l’image que je poursuis avant de m’endormir. On ne peut s’empêcher d’espérer qu’elle s’emplisse de la chair qui ferait apparaître devant nos yeux celle qu’elle est dite représenter telle qu’elle était vivante. Je me suis dit que le deuil était accompli à partir du moment où l’on consentait à l’oubli (j’évitais les mots que je ne suis pas sûr de comprendre, et que par conséquent je repousse, de “travail du deuil”). Ce moment serait similaire à celui où un écrivain décide de terminer c’est-à-dire d’abandonner le roman sur lequel il a travaillé durant des années. À cet instant il sait que l’ensemble de ses facultés peuvent se tourner vers un autre travail. J’ai su quand elle est morte que j’allais lui consacrer le reste de mes jours. Elle serait celle sur laquelle je n’en finirais pas d’écrire. Ce n’était pas une promesse que je me faisais, ni sans doute une injonction à laquelle j’obéissais, je me trouvais plutôt devant une proposition que je recevais comme une évidence. C’est pourquoi elle pouvait m’apparaître excessive sans que je fusse inquiet. Elle engageait une perception interne mais point ma personne tout entière, et d’ailleurs l’aurais-je pensé, je n’en aurais éprouvé que de la joie. J’apprends aujourd’hui qu’une année n’a pas suffi à l’effacer. Ces pages que je lui destine, je constate cependant qu’elles agissent sur moi et me transforment comme serait transformée une personne qui, sans croire en Dieu, passerait à prier autant de temps que j’en passe à écrire. En nous attelant à une tâche que nous savons devoir poursuivre longtemps, nous lui assignons un but. Je me l’étais formulé ainsi : lui construire un monument. Mais l’effectuation de cette tâche a sur nous des effets que nous n’imaginions pas. Au cours de cette année j’ai défendu contre des intrusions que je jugeais dangereuses une fidélité qui n’était rien d’autre que le temps et les dispositions d’esprit qu’il me fallait pour continuer à écrire ces mémoires. Il est alors surprenant et paradoxal que tout ce que j’ai cherché durant ma vie, cette apparente unité de soi qu’on se représente par l’adéquation des buts et de la volonté, alors que mon amour pour Marie semblait m’en éloigner, sa mort m’en aura rapproché. Il est douloureux, il est insupportable d’avoir à reconnaître que dans cette concentration sur soi, dans l’union intime entre le souvenir et l’acte d’écrire qui m’est donnée par sa mort, je trouve ce que j’ai voulu atteindre tout au long de mon existence. Je dois bien sûr reconnaître que la puissance de sa mort est dans l’emprise qu’elle exerçait sur moi, que je nomme amour. Mais n’est-ce pas, plutôt que mon amour, sa mort qui m’oblige à une fidélité dont ma solitude témoigne ? Si je n’ai pas refusé de rencontrer des femmes, il est clair que je refuse de leur accorder ce qu’elles ne peuvent qu’exiger. Pardon, ce territoire, ce n’est pas qu’il vous est interdit, c’est qu’il vous est inaccessible, vous n’avez pas les moyens de l’atteindre, je n’ai pas non plus les moyens de vous l’ouvrir. Et comme l’amour coïncide presque toujours avec une manière de possession, d’occupation du territoire, je les vois s’éloigner. Je n’avais pas envie de les retenir.

V

Quand nous faisons l’amour avec une femme que nous aimons, il nous arrive d’être poursuivis par une question insidieuse, si dérangeante que nous préférerions ne pas nous l’être posée : qu’est-ce qui peut nous donner à penser que nous l’aimons, elle, si rien ne distingue les plaisirs qu’elle nous donne de ceux que nous éprouvions quand nous étions avec des femmes qui nous plaisaient et parfois même avec des femmes qui, ne nous plaisant pas, n’en étaient pas moins à l’origine de plaisirs et de désirs qui nous surprenaient ? Devais-je penser, lorsque Marie et moi nous échangions des caresses et que nos mains et nos yeux s’arrêtaient sur ces parties du corps que nous avions cru, à l’époque des rendez-vous sans suite, nous être à jamais interdites ou dont nous avions craint après nos disputes être à jamais privés, que, tout à l’action sexuelle qui nous était prescrite, concentrés sur la sorte d’attention qu’elle réclamait, ou l’esprit occupé par les images, par les figures plutôt (les fantasmes ont en effet l’aspect attendu des figures de rhétorique) qui nous aidaient à poursuivre son incertaine et inévitable fin, nous avions si bien perdu l’amour que nous espérions au même moment mieux saisir, que l’aveu que nous en faisions, s’il nous arrivait de le prononcer ou de le recevoir, nous apparaissait déplacé et sonner comme une mauvaise réplique ? Et, en effet, quand nous faisons l’amour, si nous aimons, nous craignons toujours d’avoir perdu l’amour. J’en recherchais pourtant la preuve. J’aurais dû me dire que dans la mesure où je la recherchais elle m’était déjà donnée : je n’aurais pas eu l’idée de la rechercher si je n’avais déjà aimé Marie. Cette conscience de l’amour, j’essayais alors de la ranimer en m’efforçant, après avoir été trop près d’elle, de revoir son visage et de faire coïncider les sensations du plaisir et son image. Je me redressais, mais elle me ramenait contre elle. Et puis nous nous arrangions autrement, de telle sorte qu’elle était au-dessus de moi. Je pouvais ainsi ne plus la quitter des yeux ou alors, comme pour vérifier que c’était bien elle, que la réalité ne me trompait pas, je me tournais vers la bibliothèque toute proche, sur un rayon de laquelle j’avais posé une carte postale représentant une femme allongée, dont le corps était tout à fait semblable au sien et je me disais que le regard que je posais sur elle ne devait pas être très différent de celui du musicien qui, tout en continuant de jouer de l’épinette, s’était à demi tourné vers la blonde déesse souriante et nue. Et puis elle se laissait retomber sur moi. Elle avait besoin d’une pause ; elle reprenait souffle, retenant encore en elle le plaisir et, aspirant l’air, l’empêchant d’échapper. J’imagine que si j’avais continué à la caresser, à la serrer contre moi, elle aurait aussitôt replongé au sein de ce fleuve féminin qui la portait comme les filles du Rhin au gré de ses ondes. Je la laissais se reposer et j’en profitais pour me reposer aussi. Le repos n’était cependant qu’un prétexte. Je comprends maintenant que je ne voulais pas tant prolonger la durée de nos plaisirs que, de toute la matinée, faire une matinée consacrée à l’amour.

Quand nous faisons l’amour avec une femme que nous aimons, il nous arrive d’être poursuivis par une question insidieuse, si dérangeante que nous préférerions ne pas nous l’être posée : qu’est-ce qui peut nous donner à penser que nous l’aimons, elle, si rien ne distingue les plaisirs qu’elle nous donne de ceux que nous éprouvions quand nous étions avec des femmes qui nous plaisaient et parfois même avec des femmes qui, ne nous plaisant pas, n’en étaient pas moins à l’origine de plaisirs et de désirs qui nous surprenaient ? Devais-je penser, lorsque Marie et moi nous échangions des caresses et que nos mains et nos yeux s’arrêtaient sur ces parties du corps que nous avions cru, à l’époque des rendez-vous sans suite, nous être à jamais interdites ou dont nous avions craint après nos disputes être à jamais privés, que, tout à l’action sexuelle qui nous était prescrite, concentrés sur la sorte d’attention qu’elle réclamait, ou l’esprit occupé par les images, par les figures plutôt (les fantasmes ont en effet l’aspect attendu des figures de rhétorique) qui nous aidaient à poursuivre son incertaine et inévitable fin, nous avions si bien perdu l’amour que nous espérions au même moment mieux saisir, que l’aveu que nous en faisions, s’il nous arrivait de le prononcer ou de le recevoir, nous apparaissait déplacé et sonner comme une mauvaise réplique ? Et, en effet, quand nous faisons l’amour, si nous aimons, nous craignons toujours d’avoir perdu l’amour. J’en recherchais pourtant la preuve. J’aurais dû me dire que dans la mesure où je la recherchais elle m’était déjà donnée : je n’aurais pas eu l’idée de la rechercher si je n’avais déjà aimé Marie. Cette conscience de l’amour, j’essayais alors de la ranimer en m’efforçant, après avoir été trop près d’elle, de revoir son visage et de faire coïncider les sensations du plaisir et son image. Je me redressais, mais elle me ramenait contre elle. Et puis nous nous arrangions autrement, de telle sorte qu’elle était au-dessus de moi. Je pouvais ainsi ne plus la quitter des yeux ou alors, comme pour vérifier que c’était bien elle, que la réalité ne me trompait pas, je me tournais vers la bibliothèque toute proche, sur un rayon de laquelle j’avais posé une carte postale représentant une femme allongée, dont le corps était tout à fait semblable au sien et je me disais que le regard que je posais sur elle ne devait pas être très différent de celui du musicien qui, tout en continuant de jouer de l’épinette, s’était à demi tourné vers la blonde déesse souriante et nue. Et puis elle se laissait retomber sur moi. Elle avait besoin d’une pause ; elle reprenait souffle, retenant encore en elle le plaisir et, aspirant l’air, l’empêchant d’échapper. J’imagine que si j’avais continué à la caresser, à la serrer contre moi, elle aurait aussitôt replongé au sein de ce fleuve féminin qui la portait comme les filles du Rhin au gré de ses ondes. Je la laissais se reposer et j’en profitais pour me reposer aussi. Le repos n’était cependant qu’un prétexte. Je comprends maintenant que je ne voulais pas tant prolonger la durée de nos plaisirs que, de toute la matinée, faire une matinée consacrée à l’amour.

IV

Quand le petit déjeuner était prêt, avant de l’apporter dans la chambre j’allumais la radio ou, si le morceau qu’on y jouait ne convenait pas, je mettais un disque. J’espérais que la musique dont j’avais réglé le volume, diffusant dans la chambre par deux haut-parleurs, après ma sortie du lit et les bruits venant de la cuisine, achèverait de la réveiller. Et en effet dès que j’entrais portant le plateau, elle tournait le visage, me souriait, puis se dressant à demi elle appuyait sur le bouton de la manette actionnant le moteur qui soulevait la tête du lit et le transformait en siège pullman. Lorsque je laissais la radio, si j’étais souvent incapable de donner le titre de l’œuvre, je reconnaissais presque toujours après quelques mesures le compositeur qui l’avait composée et, sous la forme d’une devinette, je demandais à Marie : « De qui est-ce ? ». Au lieu de dire qu’elle ne savait pas, elle restait silencieuse et baissait la tête. La plupart du temps, cependant, je préférais protéger ces moments des hasards de la programmation radiophonique et, avant de mettre un disque, je lui demandais ce qu’elle aimerait entendre. Excepté les matins où elle réclamait la musique russe qu’elle m’avait offerte après son voyage à Saint-Pétersbourg, elle m’en laissait le choix. Il se portait sur des œuvres accordées à notre petit déjeuner (autant, quoique d’un tout autre esprit que les concerts de kiosque des stations thermales à l’heure de la promenade), susceptibles de nous tirer de l’autisme du sommeil et des rêves et surtout de nous préparer aux moments qui allaient suivre. Musique de chambre ou de piano que je voulais tout à la fois alerte et grave, pudique et passionnée, rêveuse, mélancolique et allègre, qui nous aurait aidés à croire au vieux rêve d’une concordance de la musique et de la volupté. Faire l’amour alors, mais comme on fait de la musique, de la même manière que, dans le plaisir qu’elle nous donne, nous entendons tout autre chose que le plaisir, et que son mouvement nous emporte vers la destination d’un lieu dont elle nous laisse seulement pressentir l’existence. Je percevais d’ailleurs dans le plaisir de Marie d’autres analogies avec la musique. Comme arrivé à son terme il recommençait, le temps semblait se diviser comme dans une sonate, un concerto ou une symphonie, et les mouvements se différenciant les uns des autres autant qu’un andante d’un presto, un adagio d’un allegro, chacun était une partie irremplaçable de l’œuvre. Ce n’est évidemment pas que la musique nous impulsait son rythme et nous faisait aller, comme une fanfare les soldats qui défilent. Nous demandions à nos caresses tout comme à la musique qu’elles nous révèlent, avec le plaisir qu’elles nous donnaient, le lieu indécis de l’amour.

Quand le petit déjeuner était prêt, avant de l’apporter dans la chambre j’allumais la radio ou, si le morceau qu’on y jouait ne convenait pas, je mettais un disque. J’espérais que la musique dont j’avais réglé le volume, diffusant dans la chambre par deux haut-parleurs, après ma sortie du lit et les bruits venant de la cuisine, achèverait de la réveiller. Et en effet dès que j’entrais portant le plateau, elle tournait le visage, me souriait, puis se dressant à demi elle appuyait sur le bouton de la manette actionnant le moteur qui soulevait la tête du lit et le transformait en siège pullman. Lorsque je laissais la radio, si j’étais souvent incapable de donner le titre de l’œuvre, je reconnaissais presque toujours après quelques mesures le compositeur qui l’avait composée et, sous la forme d’une devinette, je demandais à Marie : « De qui est-ce ? ». Au lieu de dire qu’elle ne savait pas, elle restait silencieuse et baissait la tête. La plupart du temps, cependant, je préférais protéger ces moments des hasards de la programmation radiophonique et, avant de mettre un disque, je lui demandais ce qu’elle aimerait entendre. Excepté les matins où elle réclamait la musique russe qu’elle m’avait offerte après son voyage à Saint-Pétersbourg, elle m’en laissait le choix. Il se portait sur des œuvres accordées à notre petit déjeuner (autant, quoique d’un tout autre esprit que les concerts de kiosque des stations thermales à l’heure de la promenade), susceptibles de nous tirer de l’autisme du sommeil et des rêves et surtout de nous préparer aux moments qui allaient suivre. Musique de chambre ou de piano que je voulais tout à la fois alerte et grave, pudique et passionnée, rêveuse, mélancolique et allègre, qui nous aurait aidés à croire au vieux rêve d’une concordance de la musique et de la volupté. Faire l’amour alors, mais comme on fait de la musique, de la même manière que, dans le plaisir qu’elle nous donne, nous entendons tout autre chose que le plaisir, et que son mouvement nous emporte vers la destination d’un lieu dont elle nous laisse seulement pressentir l’existence. Je percevais d’ailleurs dans le plaisir de Marie d’autres analogies avec la musique. Comme arrivé à son terme il recommençait, le temps semblait se diviser comme dans une sonate, un concerto ou une symphonie, et les mouvements se différenciant les uns des autres autant qu’un andante d’un presto, un adagio d’un allegro, chacun était une partie irremplaçable de l’œuvre. Ce n’est évidemment pas que la musique nous impulsait son rythme et nous faisait aller, comme une fanfare les soldats qui défilent. Nous demandions à nos caresses tout comme à la musique qu’elles nous révèlent, avec le plaisir qu’elles nous donnaient, le lieu indécis de l’amour.

Ils marchent dans le jardin, sortent, remontant l'étroite allée,

faisant claquer la porte de fer. Rues. Rues anonymes, toutes sem-

blables, qui se croisent. Ou seulement le mot rue qui les parcourt.

Renversement des rapports habituels.

Attendre pour savoir ce qu'ils ont dit. Recopier les phrases que je

pourrai leur attribuer (paroles dispersées, rues, conversations, théâtre.

J'écoute. De cette masse de mots, innocente d'abord puisque j'en suis

absent, je persiste à vouloir extraire et une définition exemplaire. Mais

une rumeur persistante recouvre la seule voix importante). Non pas

choisir, mais attendre qu'à partir de celles-là d'autres articulations,

d'autres groupements se forment, des associations imprévues qui m'ap-

prennent une pensée.

Heureusement des livres s'entassent sur ma table. Si j'en prends

un au hasard (…)

XIV

La représentation de Peter Grimes à laquelle nous avions assisté en ce soir du 25 mars semblait vouloir contredire mon opinion. Tout ce qui touchait aux perceptions, le souvenir que je gardais d’un décor, les places que nous aurions occupées, tout cela se réfractait à l’intérieur d’un milieu peu clair qui embuait les contours, tandis que l’impression produite par le chanteur, à laquelle je n’avais jamais repensé, m’avait inspiré un rapprochement (et pour formuler nos impressions nous ne pouvons nous passer de rapprochements ou de comparaisons). La douloureuse solitude de Peter Grimes enfermé en lui-même, en butte à l’hostilité des villageois, rappelle bien le sort de Florestan dans l’opéra de Beethoven, détenu dans une forteresse, persécuté par la cruauté de Pizarro.

Au cours de ce mois de mars je me rendais souvent seul ou avec Marie dans les jardins du Palais-Royal ou aux Tuileries. Par un après-midi d’un des premiers beaux jours du printemps, je pris des photos des bourgeons des marronniers et, encore couvertes d’un duvet jaunâtre de poussin, des feuilles naissantes qui s’ébrouaient. Je montais sur les chaises en métal ajouré pour m’en approcher. Ces photos venaient à la suite de celles que je prenais des branches, des feuilles, des surfaces et des matières plus ou moins transparentes ou réfléchissantes, des cieux à la fin du jour, des nuages et leurs irisations, de l’eau et ses mobilités, enfin de tout ce qui jouant sur les registres de la lumière, interprétant ses intensités et ses douceurs, contribuant à en multiplier les nuances, à lui faire parcourir la gamme des teintes et l’échelle des valeurs, laissait apparaître la lumière comme le seul motif que j’avais cherché à fixer. Je souhaitais photographier la lumière, mais je n’avais pas plus d’espoir d’y parvenir que si j’avais voulu photographier Dieu. Se tenaient à ma portée du moins les habitants qui, avec faste ou humilité, en proclamaient la joie et la beauté : les monuments, parmi lesquels se distinguaient surtout ceux qui glorifient Dieu, ou les fleurs qui déploient bien des arguments pour nous persuader qu’il n’est pas improbable. Marie, si sensible aux fleurs et séduite par la plus humble d’entre elles, mais mécréante, ne se laissait donc pas convaincre.

La représentation de Peter Grimes à laquelle nous avions assisté en ce soir du 25 mars semblait vouloir contredire mon opinion. Tout ce qui touchait aux perceptions, le souvenir que je gardais d’un décor, les places que nous aurions occupées, tout cela se réfractait à l’intérieur d’un milieu peu clair qui embuait les contours, tandis que l’impression produite par le chanteur, à laquelle je n’avais jamais repensé, m’avait inspiré un rapprochement (et pour formuler nos impressions nous ne pouvons nous passer de rapprochements ou de comparaisons). La douloureuse solitude de Peter Grimes enfermé en lui-même, en butte à l’hostilité des villageois, rappelle bien le sort de Florestan dans l’opéra de Beethoven, détenu dans une forteresse, persécuté par la cruauté de Pizarro.

Au cours de ce mois de mars je me rendais souvent seul ou avec Marie dans les jardins du Palais-Royal ou aux Tuileries. Par un après-midi d’un des premiers beaux jours du printemps, je pris des photos des bourgeons des marronniers et, encore couvertes d’un duvet jaunâtre de poussin, des feuilles naissantes qui s’ébrouaient. Je montais sur les chaises en métal ajouré pour m’en approcher. Ces photos venaient à la suite de celles que je prenais des branches, des feuilles, des surfaces et des matières plus ou moins transparentes ou réfléchissantes, des cieux à la fin du jour, des nuages et leurs irisations, de l’eau et ses mobilités, enfin de tout ce qui jouant sur les registres de la lumière, interprétant ses intensités et ses douceurs, contribuant à en multiplier les nuances, à lui faire parcourir la gamme des teintes et l’échelle des valeurs, laissait apparaître la lumière comme le seul motif que j’avais cherché à fixer. Je souhaitais photographier la lumière, mais je n’avais pas plus d’espoir d’y parvenir que si j’avais voulu photographier Dieu. Se tenaient à ma portée du moins les habitants qui, avec faste ou humilité, en proclamaient la joie et la beauté : les monuments, parmi lesquels se distinguaient surtout ceux qui glorifient Dieu, ou les fleurs qui déploient bien des arguments pour nous persuader qu’il n’est pas improbable. Marie, si sensible aux fleurs et séduite par la plus humble d’entre elles, mais mécréante, ne se laissait donc pas convaincre.

XIII

Désirant être lus, n’oubliant jamais les fins artistiques, ils acceptaient d’éliminer tout ce qui, par pléthore ou bizarrerie, est susceptible de choquer, de lasser, de nuire à l’équilibre de l’ensemble. Moi, je n’écrivais pas en vue d’un lecteur, à moins que, pour la part d’inconnu que je découvrais en écrivant, j’aie dû moi aussi me considérer comme lecteur. Et il est vrai que mon travail avait une exigence de formulation qui ne regardait pas seulement l’écrivain que j’aurais été, mais réclamait l’implication du lecteur que je devenais. D’ailleurs, si mon but était bien, comme je l’affirmais, la restitution de notre passé, c’était d’abord pour que me fussent rendus dans la succession des jours les sentiments qui les avaient imprégnés. Les événements et toutes les sensations que je devais retrouver ne comptaient qu’autant qu’ils avaient créé et accompagné les sentiments, c’est-à-dire d’abord des émotions, qui relevaient plus ou moins de l’amour, en étaient l’expression, les effets directs, ou s’y rattachaient. Ces sentiments, allais-je à nouveau les éprouver, serais-je capable de les susciter par l’intermédiaire des mots qui les évoquaient ? Et si je m’étais lancé dans ce projet extravagant d’écrire tout ce que la mémoire voudrait bien laisser réapparaître de notre vie, n’était-ce pas d’abord dans le but de les faire revivre et de les fixer dans les mots autant que le visage de Marie sur les photographies ? Les mots auraient-ils la faculté de réveiller, de ranimer les sentiments ? Cela, seul un lecteur qui n’aurait à sa disposition que les mots et non les contenus de pensée, les objets mentaux, aurait pu me le dire. Si souvent, en cours de récit, j’avais pris conscience de tout ce qui était perdu et constaté que, en relation avec le temps exigé par ce travail de restitution, la perte s’était ajoutée à la perte. Plus je m’avançais vers la fin de notre histoire et plus les champs que je parcourais, je les percevais comme dévastés. C’est pourquoi il était important pour moi de vérifier que ce à quoi je tenais était préservé. J’avais cru que les objets de mémoire, selon qu’ils avaient été fixés par nos perceptions ou qu’ils appartenaient à l’ordre de nos sentiments, avaient un destin différent.

Désirant être lus, n’oubliant jamais les fins artistiques, ils acceptaient d’éliminer tout ce qui, par pléthore ou bizarrerie, est susceptible de choquer, de lasser, de nuire à l’équilibre de l’ensemble. Moi, je n’écrivais pas en vue d’un lecteur, à moins que, pour la part d’inconnu que je découvrais en écrivant, j’aie dû moi aussi me considérer comme lecteur. Et il est vrai que mon travail avait une exigence de formulation qui ne regardait pas seulement l’écrivain que j’aurais été, mais réclamait l’implication du lecteur que je devenais. D’ailleurs, si mon but était bien, comme je l’affirmais, la restitution de notre passé, c’était d’abord pour que me fussent rendus dans la succession des jours les sentiments qui les avaient imprégnés. Les événements et toutes les sensations que je devais retrouver ne comptaient qu’autant qu’ils avaient créé et accompagné les sentiments, c’est-à-dire d’abord des émotions, qui relevaient plus ou moins de l’amour, en étaient l’expression, les effets directs, ou s’y rattachaient. Ces sentiments, allais-je à nouveau les éprouver, serais-je capable de les susciter par l’intermédiaire des mots qui les évoquaient ? Et si je m’étais lancé dans ce projet extravagant d’écrire tout ce que la mémoire voudrait bien laisser réapparaître de notre vie, n’était-ce pas d’abord dans le but de les faire revivre et de les fixer dans les mots autant que le visage de Marie sur les photographies ? Les mots auraient-ils la faculté de réveiller, de ranimer les sentiments ? Cela, seul un lecteur qui n’aurait à sa disposition que les mots et non les contenus de pensée, les objets mentaux, aurait pu me le dire. Si souvent, en cours de récit, j’avais pris conscience de tout ce qui était perdu et constaté que, en relation avec le temps exigé par ce travail de restitution, la perte s’était ajoutée à la perte. Plus je m’avançais vers la fin de notre histoire et plus les champs que je parcourais, je les percevais comme dévastés. C’est pourquoi il était important pour moi de vérifier que ce à quoi je tenais était préservé. J’avais cru que les objets de mémoire, selon qu’ils avaient été fixés par nos perceptions ou qu’ils appartenaient à l’ordre de nos sentiments, avaient un destin différent.

3

Ainsi cette phrase par laquelle enfant je tentais de le définir, « mon père est écrivain », devenait avec le temps la reconnaissance d’un état inséparable de son être.

Dans l’appartement qu’il occupe depuis toujours, toute la mémoire de sa vie est là, invisible aux yeux des autres, enfouie dans des placards, cachée dans des tiroirs ou exposée, comme cette collection d’objets en argent devant une fenêtre, cadeaux modestes qu’il conserve par délicatesse envers ceux qui les ont offerts, choses insignifiantes mais auxquelles s’accrochent d’infimes souvenirs, d’inestimables souvenirs, parce qu’ils entraînent à leur suite les mots qui sauvent une lumière, une heure, un moment, une histoire, un visage, un monde, de l’oubli.

Sa vie d’écrivain paraît simple, presque ascétique, soumise à ces rituels que l’écriture commande. Sa vie d’homme se tourne vers les femmes, les passions, l’amour. Je n’en reçois que les échos lointains, mais je me souviens qu’enfant je percevais avant de sombrer dans le sommeil les éclats qui traversaient les murs d’un tumulte passionné.

Derrière les vitres de sa bibliothèque il a glissé des images, beaucoup d’images. Des reproductions de peinture, des photogrammes – je reconnais une image de Peter Ibbetson, le film d’Henri Hataway –, quelques photos de ses amis, de sa famille ; et pendant toute la rédaction des Corps Vulnérables des photos qu’il a prises d’elle, Marie son amour. J’en distingue une, en noir et blanc qu’il a fait tirer en grand : on la voit de profil, le visage tourné vers le haut, ciel ou plafond et son visage m’évoque celui d’Ingrid Bergman dans les derniers plans de Stromboli. Il n’est pas dit qu’il n’y ait pensé lui-même et que la photo ne porte aussi cette réminiscence. Une autre photo m’attire, c’est un polaroid de petite dimension pris dans le jardin des Tuileries. Ils se tiennent tous deux proches l’un de l’autre, ils sourient et distribuent des miettes de brioche aux pigeons qui forment cercle autour d’eux. Photo de retrouvailles, écrira-t-il dont : « un ange venu d’ailleurs qui se dissimulait sous l’apparence triviale d’un photographe de rue avait été chargé de fixer les instants. »

Ainsi cette phrase par laquelle enfant je tentais de le définir, « mon père est écrivain », devenait avec le temps la reconnaissance d’un état inséparable de son être.

Dans l’appartement qu’il occupe depuis toujours, toute la mémoire de sa vie est là, invisible aux yeux des autres, enfouie dans des placards, cachée dans des tiroirs ou exposée, comme cette collection d’objets en argent devant une fenêtre, cadeaux modestes qu’il conserve par délicatesse envers ceux qui les ont offerts, choses insignifiantes mais auxquelles s’accrochent d’infimes souvenirs, d’inestimables souvenirs, parce qu’ils entraînent à leur suite les mots qui sauvent une lumière, une heure, un moment, une histoire, un visage, un monde, de l’oubli.

Sa vie d’écrivain paraît simple, presque ascétique, soumise à ces rituels que l’écriture commande. Sa vie d’homme se tourne vers les femmes, les passions, l’amour. Je n’en reçois que les échos lointains, mais je me souviens qu’enfant je percevais avant de sombrer dans le sommeil les éclats qui traversaient les murs d’un tumulte passionné.

Derrière les vitres de sa bibliothèque il a glissé des images, beaucoup d’images. Des reproductions de peinture, des photogrammes – je reconnais une image de Peter Ibbetson, le film d’Henri Hataway –, quelques photos de ses amis, de sa famille ; et pendant toute la rédaction des Corps Vulnérables des photos qu’il a prises d’elle, Marie son amour. J’en distingue une, en noir et blanc qu’il a fait tirer en grand : on la voit de profil, le visage tourné vers le haut, ciel ou plafond et son visage m’évoque celui d’Ingrid Bergman dans les derniers plans de Stromboli. Il n’est pas dit qu’il n’y ait pensé lui-même et que la photo ne porte aussi cette réminiscence. Une autre photo m’attire, c’est un polaroid de petite dimension pris dans le jardin des Tuileries. Ils se tiennent tous deux proches l’un de l’autre, ils sourient et distribuent des miettes de brioche aux pigeons qui forment cercle autour d’eux. Photo de retrouvailles, écrira-t-il dont : « un ange venu d’ailleurs qui se dissimulait sous l’apparence triviale d’un photographe de rue avait été chargé de fixer les instants. »

VI

Elle se terminait toujours par le bain que nous prenions ensemble. Sans perdre de temps, j’avais sauté du lit et couru jusqu’à la salle de bains pour tourner les robinets et quand je revenais elle me disait : Mais comment faites-vous pour vous lever si vite ? Elle était en effet étendue de tout son long, les draps ramenés à demi sur son visage ; elle avait fermé les yeux. Je m’allongeais alors près d’elle, j’entendais l’eau couler, la baignoire se remplissait et je me disais qu’il nous restait encore un instant. Seuls les autres plaisirs qui nous attendaient, les plaisirs du bain, nous aidaient à sortir du lit. Nous passions d’un milieu à un autre et il est vrai qu’une fois plongés dans celui-ci nous n’avions pas plus envie de nous en extraire. Comme tout à l’heure aussi, nous étions l’un contre l’autre, mais dans une position tout à fait différente, mon amie me servait de nacelle, mon dos épousait la coquille qu’elle m’offrait et quelquefois, joue contre joue, les yeux fermés, nous étions soulevés au rythme que nos respirations imprimaient à l’eau. Une fois encore, le temps que nous vivions ne correspondait pas tout à fait à la durée réelle. Il nous paraissait trop court mais, comme chaque fois que nous essayions de sortir du bain nous nous donnions un nouveau délai, il nous paraissait très long. Hors de l’eau avant moi, elle me tendait les instruments de rasage puis s’affairait aux derniers soins du corps. Vêtue maintenant d’un peignoir ou drapée d’une serviette attachée au-dessus des seins, une autre nouée en turban sur les cheveux, elle avait échangé l’apparence de la Vénus que j’avais contemplée tout à l’heure contre celle d’une odalisque. Elle passait devant mes yeux, indifférente et hautaine, telle une femme de harem, une princesse orientale, mais elle me rappelait aussi les femmes de mon enfance que je voyais pareillement vêtues de ces parures d’intimité du matin et du soir et c’était aussi bien l’enfant que l’amant qui, sorti du bain, effleurait de ses lèvres une joue encore rose et humide.

Elle se terminait toujours par le bain que nous prenions ensemble. Sans perdre de temps, j’avais sauté du lit et couru jusqu’à la salle de bains pour tourner les robinets et quand je revenais elle me disait : Mais comment faites-vous pour vous lever si vite ? Elle était en effet étendue de tout son long, les draps ramenés à demi sur son visage ; elle avait fermé les yeux. Je m’allongeais alors près d’elle, j’entendais l’eau couler, la baignoire se remplissait et je me disais qu’il nous restait encore un instant. Seuls les autres plaisirs qui nous attendaient, les plaisirs du bain, nous aidaient à sortir du lit. Nous passions d’un milieu à un autre et il est vrai qu’une fois plongés dans celui-ci nous n’avions pas plus envie de nous en extraire. Comme tout à l’heure aussi, nous étions l’un contre l’autre, mais dans une position tout à fait différente, mon amie me servait de nacelle, mon dos épousait la coquille qu’elle m’offrait et quelquefois, joue contre joue, les yeux fermés, nous étions soulevés au rythme que nos respirations imprimaient à l’eau. Une fois encore, le temps que nous vivions ne correspondait pas tout à fait à la durée réelle. Il nous paraissait trop court mais, comme chaque fois que nous essayions de sortir du bain nous nous donnions un nouveau délai, il nous paraissait très long. Hors de l’eau avant moi, elle me tendait les instruments de rasage puis s’affairait aux derniers soins du corps. Vêtue maintenant d’un peignoir ou drapée d’une serviette attachée au-dessus des seins, une autre nouée en turban sur les cheveux, elle avait échangé l’apparence de la Vénus que j’avais contemplée tout à l’heure contre celle d’une odalisque. Elle passait devant mes yeux, indifférente et hautaine, telle une femme de harem, une princesse orientale, mais elle me rappelait aussi les femmes de mon enfance que je voyais pareillement vêtues de ces parures d’intimité du matin et du soir et c’était aussi bien l’enfant que l’amant qui, sorti du bain, effleurait de ses lèvres une joue encore rose et humide.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Quiz

Voir plus

Les mouvements et courants littéraires français

Courant poétique formé par un groupe de sept poètes dont le nom est emprunté à une constellation de sept étoiles (1549-1560).

La Grande Ourse

La Pleiade

la Couronne boréale

Le Zodiaque

10 questions

705 lecteurs ont répondu

Thèmes :

littérature

, mouvements

, franceCréer un quiz sur cet auteur705 lecteurs ont répondu