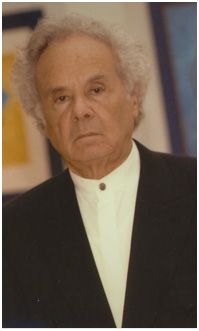

Nationalité : France

Biographie :

Mahmoud Sami-Ali a été Maître de conférence à l'université de Bourgogne. Professeur à l'UER de sciences humaines cliniques de Paris VII (en 1985), maintenant professeur émérite. Dirige le Centre international de psychosomatique, CIPS, qu'il a créé ( en 2004).

Sami-Ali est un psychanalyste d’origine égyptienne. Il fut l’un des disciples de Marty dans l’approche psychosomatique, puis s’est démarqué pour fonder sa propre école de pensée, qu’il nomme la “Théorie relationnelle de la psychosomatique”.

Ses activités sont multiples : il enseigne, soigne, écrit, traduit et peint. Il a publié plusieurs ouvrages qui ont trait au corps et à l’imaginaire.

à la frontière de plusieurs disciplines et de deux cultures, orientale et occidentale, Sami-Ali est une personnalité atypique, poursuivant partout la même quête de l’unité.

+ Voir plusMahmoud Sami-Ali a été Maître de conférence à l'université de Bourgogne. Professeur à l'UER de sciences humaines cliniques de Paris VII (en 1985), maintenant professeur émérite. Dirige le Centre international de psychosomatique, CIPS, qu'il a créé ( en 2004).

Sami-Ali est un psychanalyste d’origine égyptienne. Il fut l’un des disciples de Marty dans l’approche psychosomatique, puis s’est démarqué pour fonder sa propre école de pensée, qu’il nomme la “Théorie relationnelle de la psychosomatique”.

Ses activités sont multiples : il enseigne, soigne, écrit, traduit et peint. Il a publié plusieurs ouvrages qui ont trait au corps et à l’imaginaire.

à la frontière de plusieurs disciplines et de deux cultures, orientale et occidentale, Sami-Ali est une personnalité atypique, poursuivant partout la même quête de l’unité.

Source : et http://www.dunod.com

Ajouter des informations

étiquettes

Citations et extraits (37)

Voir plus

Ajouter une citation

Sans visage, le sujet a d’abord, dès lors que se met en place vers l’âge de trois mois la vision binoculaire, le visage de la mère. Objet d’identification primaire, celui-ci coïncide si parfaitement avec le champ visuel immédiat que voir et être vu, vision et organe de la vision deviennent indiscernables.

L’angoisse du 8e mois marque le moment où l’identification du visage de la mère cède à une projection qui, en même temps que la différence, introduit la distance avec un autre soi-même. D’où la foncière identité du familier et de l’étrange qu’un sentiment d’inquiétude révèle toutes les fois que s’opère l’objectivation incertaine du visage de l’autre qui fut d’abord le visage de soi. L’angoisse est celle de se découvrir comme réellement double, elle n’est pas perte de l’objet mais de soi : angoisse de dépersonnalisation.

Une manière d’éternité, inséparable d’une figure maternelle omniprésente, singularise la relation d’objet qui, pour intime qu’elle soit, ne tend pas moins vers l’uniforme, les autres étant indifféremment images de la mère. […]

L’organisation allergique n’a donc pas besoin de dépasser le moment où tout visage est un visage familier parce qu’il signifie la mère et soi-même. La crise allergique, elle, n’éclate que lorsqu’il s’avère impossible de maintenir indéfiniment une telle assimilation.

L’organisation allergique n’a donc pas besoin de dépasser le moment où tout visage est un visage familier parce qu’il signifie la mère et soi-même. La crise allergique, elle, n’éclate que lorsqu’il s’avère impossible de maintenir indéfiniment une telle assimilation.

Le corps réel et le corps imaginaire ne constituent pas deux entités mais les extrêmes entre lesquels oscille tout le fonctionnement psychosomatique.

Le père, désormais, existe doublement : il est présent dans la relation transférentielle, absent dans la réalité. C’est cette absence que l’enfant ose finalement évoquer en inventant un jeu de fantômes que nous jouons ensemble et qu’il développe dans ses dessins.

Que l’apparition du visage dans le miroir soit accueillie par une mimique de jubilation, loin de mettre en mouvement, comme le pense Lacan, la dialectique de l’identification à l’autre, marque en fait le point culminant d’un long processus de projection dont le but est de constituer dans sa différence le visage de l’autre auquel le sujet s’est d’abord identifié. « L’assomption jubilatoire » acquiert alors une triple signification : elle est achèvement de la coupure primordiale du dedans et de dehors ; elle est dépassement de l’inquiétante étrangeté primitivement liée à la perception du double ; elle est confirmation du primat absolu de cette même perception.

Qu’en est-il de cette absence de rêves ? Est-elle le signe d’un fonctionnement de plus ou de moins ? Au lieu d’y voir une carence réelle, il faut plutôt y reconnaître l’exemple typique d’un refoulement impeccable qui porte sur toute la fonction de l’imaginaire. […] Non seulement le rêve se trouve exclu de la vie psychique, mais il a, du même coup, cessé d’intéresser, tant en lui-même qu’en ses équivalents diurnes. Désormais, il n’y a ni rêves, ni fantasmes, ni affects, comme si tout devait se réduire à un réel extérieur au sujet. […] Que le rêve n’existe plus renvoie dès lors à un persistant oubli que le manque d’intérêt renforce et qui, à son tour, renforce le manque d’intérêt. C’est ainsi que prend forme une tendance à remplacer l’imaginaire privé par l’imaginaire public et que les normes socioculturelles viennent occuper la place laissée vide par une subjectivité qui se retire. […] Ce que le concept d’ « alexithymie » met sur le compte d’un déficit réel, d’une « carence fantasmatique », apparaît ainsi comme la conséquence d’un processus qui ouvre à la recherche et à la thérapeutique une autre perspective [repenser la problématique du refoulement à partir de la fonction de l’imaginaire].

L’opposition corps réel – corps imaginaire ne renvoie pas à des entités séparées mais à deux fonctions qui correspondent à l’absence et à la présence d’un imaginaire que médiatise la projection. Par conséquent, ce sont deux manières d’appréhender comme une et multiple, la même réalité soustraite au dualisme psyché-soma.

Dans la dépersonnalisation […], le corps devient le lieu de la scène primitive. Sans cette inflexion sur le corps qui, du coup, devient un espace onirique, l’identification multiple aboutirait au vertige de l’identité personnelle, sans atteindre le corps en son identité.

Un trouble de convergence n’est pas de la même variété que la cécité hystérique. Celle-ci suppose en effet, non seulement que la vision soit acquise, mais encore qu’elle soit devenue le lieu où se manifeste un fantasme sexuel frappé d’interdiction.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Le corps, encore.

madameduberry

35 livres

Lecteurs de Mahmoud Sami-Ali (22)Voir plus

Quiz

Voir plus

Bel-Ami Maupassant

Bel-Ami est

Blond avec des favoris

Blond avec une moustache

Roux avec une moustache

Brun avec une moustache

12 questions

1306 lecteurs ont répondu

Thème : Bel-Ami de

Guy de MaupassantCréer un quiz sur cet auteur1306 lecteurs ont répondu