>

Critique de Pinnatu

J'ai lu le dernier Biancarelli.

J'ai longtemps hésité.

Non pas que je doutais de la qualité de l'oeuvre, mais le plébiscite unanime à tendance à me refroidir.

C'est présomptueux. Un brin orgueilleux.

C'est possible et je m'en fous.

J'ai horreur de suivre les joueurs de flute qui ont tendance à nous noyer sous le miel écoeurant de leur guimauve intellectuelle abondante. Cette attitude peut jouer des tours. C'est le cas ici.

J'ai donc lu « Orphelins de Dieu ». J'ai ouvert le feu de cette lecture avec des aprioris.

True Grit, les histoires de vengeance familiale à la Mérimée version moderne, les westerns, la culture américaine et le style Ellis/Palahniuk etc.

J'ai été bien con. J'ai fait ce que tout lecteur sait qu'il ne doit pas faire : j'ai lu les critiques avant de lire le bouquin et j'en ai été pour mes frais.

Biancarelli nous a bien eus (moi le premier). Il cache sous sa narration principale (à laquelle bien des lecteurs consommateurs se sont arrêtés) une question profonde qui semble le hanter : Et si nous étions les oubliés de l'histoire ? Et pour nous faire partager ce cauchemar comme on délivre l'eucharistie, l'auteur nous plonge dans une Corse délabrée, aspirée par le néant, sur laquelle règne sans partage l'inversion (ou l'absence) des valeurs, coincée entre la société agropastorale dure et sévère mais riche qu'elle fut et le no man's land absurde et creux qu'elle tend à devenir.

Ce roman n'est pas un western.

Ce roman n'est pas une histoire de vengeance.

Ce roman (si c'en est réellement un) est un cri assourdissant.

C'est le tonnerre assourdissant des armes déchargées à bout portant pour quelques soldi tafunati. C'est le son rémanent des os qui cassent sous les coups. C'est le râle d'un monde qui meurt alors que le suivant n'est pas encore né.

Les anti-héros de l'auteur en sont là. Anciens soldats d'une armée défaite, Poli, Antonmarchi, Colomba, ces hommes sont voués à être des bandits. Leur terreau social, leur cadre moral, tout a disparu. A cette époque où Napoléon III détruit la Corse économiquement, socialement et culturellement, les hommes sont pris dans la tempête de l'anarchie et de la survivance, mélancoliques jusque dans la tenue d'une époque qui ne sera jamais plus.

C'est dans cet état de transition entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore que se situe « Orphelins de Dieu ». Entre le bruit des armes et le silence des hommes.

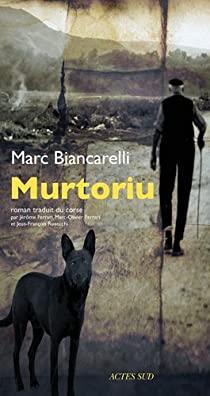

Marcu Biancarelli nous a habitués à ce bruit et cette fureur. Et pourtant je n'en ai pas lu beaucoup de lui, à peine Murtoriu. Mais quel déchaînement. Quel vertige. Cette chute qui n'en finit pas et qui revient régulièrement dans les discussions. Murtoriu, c'est la plaie ouverte et sanguinolente dont la douleur nous rappelle que nous sommes toujours vivants.

Vivants oui, mais dans quel état ?

Un peuple ? Certainement hors champ, dans une bulle idéale presque platonicienne où nous plaçons encore nos fantasmes de gloire collective et d'abnégation communautariste. Il reste peu de la Corse dans l'entité socio-culturelle que nous voulons représenter coûte que coûte. Cela se ressent dans les lignes du roman : Nul n'invoque un patriotisme quelconque, personne ne chante de paghjelle en hommage aux héros tombés lors des batailles dont nous avons aujourd'hui fait des images d'Epinal.

Les individus ? C'est là que Biancarelli fait mouche. La Corse et les corses existent bel et bien. Mais pas les corses de Dumas ou ceux des grands voyageurs du XIXème siècle qui peignaient les gens avec la palette subjective de leur esthétisme déjà kitsch. Ces corses qui

Les corses qui peuplent les pages des livres de l'auteur comme ceux qui peuplent les rues de nos villes et villages, ils sont faits de dents cassées et de 4X4, de baises sauvages, de sang craché et de violence immanente. Les corses raclent la terre avec leurs mains pour survivre. Leurs mains sont dures.

C'est là le maitre mot. Survivre. Vénérande n'est pas une héroïne. Elle ne cherche pas réellement à venger son frère devenu une ombre, ni mort ni vivant. Elle est le pendant inverse d'Antigone. Elle cherche à survivre égoïstement en se nourrissant en retour de la cruauté exercée sur son monde, de la sauvagerie que l'on a imposée dans sa sphère intime. Elle qui est à peine jolie et complètement digraziata, l'anonyme de cette terre souvent ingrate, dont le purgatoire a été violé par la rapacité des hommes, elle se fait valkyrie pour abattre son courroux sur le champ de bataille, se faisant Infernu à la place de l'Infernu.

L'histoire de la Corse, chez Biancarelli, c'est celle-là. Non pas des héros immaculés qui se tiennent debout au milieu de la bataille, ceints dans l'armure brillante de la vertu et de la puissance, mais bien des hommes propulsés par le sens de l'Histoire qui n'est jamais celui des peuples, ces courants contraires qui font d'un officier légendaire un bandit des grands chemins, dont l'armée mexicaine est composée elle aussi d'hommes de chair, de sang et de pulsions.

Ces pages de la vie de la Corse, que nous idéalisons bien volontiers lorsque nous sommes en détresse sociale, ce ne sont pas les pages d'un conte moralisateur ou d'une fable politicienne. Ce sont les pages de notre histoire, faites de pendaisons, de trahisons, d'errance et d'exil, de mort et d'humanité.

Pas de caractère cyclique de la marche du monde ici. Non. L'Histoire est une course en avant qui balaie les hommes ancrés dans leur époque.

Biancarelli fait bien plus que de nous livrer la Grande Histoire. Biancarelli nous livre la vie des hommes, exactement de la même manière dont l'Infernu passe le témoin à Vénérande : D'humain à humain, face à face, les yeux dans les yeux, intimement, comme s'il ne pouvait en être autrement car, nous le savons, notre culture est orale et non écrite, elle se transmet par la voix. Or Vénérande n'aura personne à qui transmettre cet héritage. Son frère est sourd et muet, effacé du tableau de la vie. La jeune fille vivra sa vie dans le silence du monde qui s'efface et nul ne recevra le cadeau empoisonné par la mélancolie qu'elle a hérité du tueur à gage, la confession du tueur qui vaut presque testament.

Ces personnages vivent au purgatoire, l'Infernu est le psychopompe qui conduit Vénérande à travers les meurtres, les vols, la poussière et la terre, Vénérande est le Virgil qui amène le vieux tueur vers l'expiation de ses péchés, la délivrance de sa déchéance trouvée à travers elle et elle accomplit le destin de l'Homme à travers lui. Dans ce samsara, les individus se servent les uns des autres. Dans le cas contraire, ils sont ennemis. Les deux protagonistes principaux en sont là : ils cherchent l'absolution mutuelle, ils cherchent les Santa Lucia comme on cherche la Sainte Lumière. Colomba la trouvera dans la mort, Vénérande la trouvera par le biais du legs du tueur.

Ensuite, il retournera à la terre sous une croix anonyme, pas tout à fait mort et elle retournera à la poussière de son village, pas tout à fait vivante.

Alors, me direz-vous j'intellectualise ou interprète à ma façon cette lecture. Et alors ? C'est ce que j'ai lu dans ces pages trop rapidement assimilées. J'ai lu l'histoire des hommes de mon pays. J'ai lu l'histoire de ce qui se passe lorsque l'on tue une société trop lentement et qu'on la laisse se vider de son sang en la regardant mourir. J'ai lu l'histoire de Poli, ce héros du maquis dont la photo du cadavre exhibé a hanté mon enfance, et qui s'est retrouvé perdu entre deux époques, comme le fantôme du cavalier sans tête d'Irving coincé entre deux mondes.

J'ai lu mon pays dans le straziu de chaque jour, j'ai lu mon peuple dans ce qu'il a de plus excessif mais de plus vrai. J'ai lu la vie des hommes quand le monde les oublie.

J'ai lu Théodore Poli, l'orphelin de l'Histoire du monde.

J'ai longtemps hésité.

Non pas que je doutais de la qualité de l'oeuvre, mais le plébiscite unanime à tendance à me refroidir.

C'est présomptueux. Un brin orgueilleux.

C'est possible et je m'en fous.

J'ai horreur de suivre les joueurs de flute qui ont tendance à nous noyer sous le miel écoeurant de leur guimauve intellectuelle abondante. Cette attitude peut jouer des tours. C'est le cas ici.

J'ai donc lu « Orphelins de Dieu ». J'ai ouvert le feu de cette lecture avec des aprioris.

True Grit, les histoires de vengeance familiale à la Mérimée version moderne, les westerns, la culture américaine et le style Ellis/Palahniuk etc.

J'ai été bien con. J'ai fait ce que tout lecteur sait qu'il ne doit pas faire : j'ai lu les critiques avant de lire le bouquin et j'en ai été pour mes frais.

Biancarelli nous a bien eus (moi le premier). Il cache sous sa narration principale (à laquelle bien des lecteurs consommateurs se sont arrêtés) une question profonde qui semble le hanter : Et si nous étions les oubliés de l'histoire ? Et pour nous faire partager ce cauchemar comme on délivre l'eucharistie, l'auteur nous plonge dans une Corse délabrée, aspirée par le néant, sur laquelle règne sans partage l'inversion (ou l'absence) des valeurs, coincée entre la société agropastorale dure et sévère mais riche qu'elle fut et le no man's land absurde et creux qu'elle tend à devenir.

Ce roman n'est pas un western.

Ce roman n'est pas une histoire de vengeance.

Ce roman (si c'en est réellement un) est un cri assourdissant.

C'est le tonnerre assourdissant des armes déchargées à bout portant pour quelques soldi tafunati. C'est le son rémanent des os qui cassent sous les coups. C'est le râle d'un monde qui meurt alors que le suivant n'est pas encore né.

Les anti-héros de l'auteur en sont là. Anciens soldats d'une armée défaite, Poli, Antonmarchi, Colomba, ces hommes sont voués à être des bandits. Leur terreau social, leur cadre moral, tout a disparu. A cette époque où Napoléon III détruit la Corse économiquement, socialement et culturellement, les hommes sont pris dans la tempête de l'anarchie et de la survivance, mélancoliques jusque dans la tenue d'une époque qui ne sera jamais plus.

C'est dans cet état de transition entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore que se situe « Orphelins de Dieu ». Entre le bruit des armes et le silence des hommes.

Marcu Biancarelli nous a habitués à ce bruit et cette fureur. Et pourtant je n'en ai pas lu beaucoup de lui, à peine Murtoriu. Mais quel déchaînement. Quel vertige. Cette chute qui n'en finit pas et qui revient régulièrement dans les discussions. Murtoriu, c'est la plaie ouverte et sanguinolente dont la douleur nous rappelle que nous sommes toujours vivants.

Vivants oui, mais dans quel état ?

Un peuple ? Certainement hors champ, dans une bulle idéale presque platonicienne où nous plaçons encore nos fantasmes de gloire collective et d'abnégation communautariste. Il reste peu de la Corse dans l'entité socio-culturelle que nous voulons représenter coûte que coûte. Cela se ressent dans les lignes du roman : Nul n'invoque un patriotisme quelconque, personne ne chante de paghjelle en hommage aux héros tombés lors des batailles dont nous avons aujourd'hui fait des images d'Epinal.

Les individus ? C'est là que Biancarelli fait mouche. La Corse et les corses existent bel et bien. Mais pas les corses de Dumas ou ceux des grands voyageurs du XIXème siècle qui peignaient les gens avec la palette subjective de leur esthétisme déjà kitsch. Ces corses qui

Les corses qui peuplent les pages des livres de l'auteur comme ceux qui peuplent les rues de nos villes et villages, ils sont faits de dents cassées et de 4X4, de baises sauvages, de sang craché et de violence immanente. Les corses raclent la terre avec leurs mains pour survivre. Leurs mains sont dures.

C'est là le maitre mot. Survivre. Vénérande n'est pas une héroïne. Elle ne cherche pas réellement à venger son frère devenu une ombre, ni mort ni vivant. Elle est le pendant inverse d'Antigone. Elle cherche à survivre égoïstement en se nourrissant en retour de la cruauté exercée sur son monde, de la sauvagerie que l'on a imposée dans sa sphère intime. Elle qui est à peine jolie et complètement digraziata, l'anonyme de cette terre souvent ingrate, dont le purgatoire a été violé par la rapacité des hommes, elle se fait valkyrie pour abattre son courroux sur le champ de bataille, se faisant Infernu à la place de l'Infernu.

L'histoire de la Corse, chez Biancarelli, c'est celle-là. Non pas des héros immaculés qui se tiennent debout au milieu de la bataille, ceints dans l'armure brillante de la vertu et de la puissance, mais bien des hommes propulsés par le sens de l'Histoire qui n'est jamais celui des peuples, ces courants contraires qui font d'un officier légendaire un bandit des grands chemins, dont l'armée mexicaine est composée elle aussi d'hommes de chair, de sang et de pulsions.

Ces pages de la vie de la Corse, que nous idéalisons bien volontiers lorsque nous sommes en détresse sociale, ce ne sont pas les pages d'un conte moralisateur ou d'une fable politicienne. Ce sont les pages de notre histoire, faites de pendaisons, de trahisons, d'errance et d'exil, de mort et d'humanité.

Pas de caractère cyclique de la marche du monde ici. Non. L'Histoire est une course en avant qui balaie les hommes ancrés dans leur époque.

Biancarelli fait bien plus que de nous livrer la Grande Histoire. Biancarelli nous livre la vie des hommes, exactement de la même manière dont l'Infernu passe le témoin à Vénérande : D'humain à humain, face à face, les yeux dans les yeux, intimement, comme s'il ne pouvait en être autrement car, nous le savons, notre culture est orale et non écrite, elle se transmet par la voix. Or Vénérande n'aura personne à qui transmettre cet héritage. Son frère est sourd et muet, effacé du tableau de la vie. La jeune fille vivra sa vie dans le silence du monde qui s'efface et nul ne recevra le cadeau empoisonné par la mélancolie qu'elle a hérité du tueur à gage, la confession du tueur qui vaut presque testament.

Ces personnages vivent au purgatoire, l'Infernu est le psychopompe qui conduit Vénérande à travers les meurtres, les vols, la poussière et la terre, Vénérande est le Virgil qui amène le vieux tueur vers l'expiation de ses péchés, la délivrance de sa déchéance trouvée à travers elle et elle accomplit le destin de l'Homme à travers lui. Dans ce samsara, les individus se servent les uns des autres. Dans le cas contraire, ils sont ennemis. Les deux protagonistes principaux en sont là : ils cherchent l'absolution mutuelle, ils cherchent les Santa Lucia comme on cherche la Sainte Lumière. Colomba la trouvera dans la mort, Vénérande la trouvera par le biais du legs du tueur.

Ensuite, il retournera à la terre sous une croix anonyme, pas tout à fait mort et elle retournera à la poussière de son village, pas tout à fait vivante.

Alors, me direz-vous j'intellectualise ou interprète à ma façon cette lecture. Et alors ? C'est ce que j'ai lu dans ces pages trop rapidement assimilées. J'ai lu l'histoire des hommes de mon pays. J'ai lu l'histoire de ce qui se passe lorsque l'on tue une société trop lentement et qu'on la laisse se vider de son sang en la regardant mourir. J'ai lu l'histoire de Poli, ce héros du maquis dont la photo du cadavre exhibé a hanté mon enfance, et qui s'est retrouvé perdu entre deux époques, comme le fantôme du cavalier sans tête d'Irving coincé entre deux mondes.

J'ai lu mon pays dans le straziu de chaque jour, j'ai lu mon peuple dans ce qu'il a de plus excessif mais de plus vrai. J'ai lu la vie des hommes quand le monde les oublie.

J'ai lu Théodore Poli, l'orphelin de l'Histoire du monde.