Critiques filtrées sur 3 étoiles

La plume de David Diop m'a séduit d'emblée. Je suis entré en toute confiance dans cette histoire où Aglaé s'installe dans cette somptueuse demeure léguée par son père, héros du roman librement inspiré de la vie du botaniste, Michel Adanson.

L'histoire prend une toute autre tournure lorsque notre jeune héroïne découvre dans le double-fond d'un petit meuble en acajou, un document où Adanson lui confie l'histoire de sa vie et de sa relation avec Maram, une jeune esclave noire qui avait franchi "La porte du voyage sans retour."

S'ensuit alors un véritable carnet de voyage comme ceux rapportés par Guy Deleury dans son anthologie des voyageurs français du 18e siècle. On y retrouve des détails fascinants sur les régions traversées, les rites et les coutumes de cette région du Sénégal.

Tout se gâte cependant avec l'arrivée en scène de Maram, cette jeune esclave sensée nous livrer par son cheminement, tout le drame de l'esclavage, nous dévoiler ce qui se passe au-delà de ces portes infernales. Or il n'en n'est rien. Maram est dépeinte ici comme une ensorceleuse et mystérieuse sorcière, fille spirituelle d'une shaman, dompteuse d'un boa tueur, voyante aux parfums envoûtants, évanescente, belle autant qu'irréelle, et passionnément aimée. Si Adanson ne parvient pas à savoir si cet amour lui est rendu, sinon par ce léger contact de la main alors que tous deux s'enfuient vers la mer, nous ne parvenons pas non plus, en tant que lecteur, à trouver tout comme lui cette fissure qui nous y donnerait accès.

Arrive à la fin un quatrième personnage, Madeleine, surgit de nulle part et dont le seul intérêt réside dans le fait qu'elle ressemble à notre héroïne. Puis, le roman va se perdre dans recherches plus ou moins scientifiques dont le but semble-t-il est de nous rappeler qu'au fond, Michel Adanson était avant tout un botaniste.

Diop, malgré un talent évident d'écrivain, ne parvient pas à unifier son histoire dans ce triptyque trop décalé, dans son personnage de Maram désincarné, d'Aglaé larguée dès l'ouverture de ce testament de vie.

Bref, déception d'un livre qui ne livre pas la marchandise et qui finalement passe la porte du voyage sans retour pour conclure sur quelque-chose de semblable à un simple trou dans la mer.

L'histoire prend une toute autre tournure lorsque notre jeune héroïne découvre dans le double-fond d'un petit meuble en acajou, un document où Adanson lui confie l'histoire de sa vie et de sa relation avec Maram, une jeune esclave noire qui avait franchi "La porte du voyage sans retour."

S'ensuit alors un véritable carnet de voyage comme ceux rapportés par Guy Deleury dans son anthologie des voyageurs français du 18e siècle. On y retrouve des détails fascinants sur les régions traversées, les rites et les coutumes de cette région du Sénégal.

Tout se gâte cependant avec l'arrivée en scène de Maram, cette jeune esclave sensée nous livrer par son cheminement, tout le drame de l'esclavage, nous dévoiler ce qui se passe au-delà de ces portes infernales. Or il n'en n'est rien. Maram est dépeinte ici comme une ensorceleuse et mystérieuse sorcière, fille spirituelle d'une shaman, dompteuse d'un boa tueur, voyante aux parfums envoûtants, évanescente, belle autant qu'irréelle, et passionnément aimée. Si Adanson ne parvient pas à savoir si cet amour lui est rendu, sinon par ce léger contact de la main alors que tous deux s'enfuient vers la mer, nous ne parvenons pas non plus, en tant que lecteur, à trouver tout comme lui cette fissure qui nous y donnerait accès.

Arrive à la fin un quatrième personnage, Madeleine, surgit de nulle part et dont le seul intérêt réside dans le fait qu'elle ressemble à notre héroïne. Puis, le roman va se perdre dans recherches plus ou moins scientifiques dont le but semble-t-il est de nous rappeler qu'au fond, Michel Adanson était avant tout un botaniste.

Diop, malgré un talent évident d'écrivain, ne parvient pas à unifier son histoire dans ce triptyque trop décalé, dans son personnage de Maram désincarné, d'Aglaé larguée dès l'ouverture de ce testament de vie.

Bref, déception d'un livre qui ne livre pas la marchandise et qui finalement passe la porte du voyage sans retour pour conclure sur quelque-chose de semblable à un simple trou dans la mer.

J'aime bien aimé Frère d'âme de David Diop, alors quand j'ai vu que l'auteur proposait un nouveau roman avec en plus de la botanique comme toile de fond je me suis dis "Oh!" (vous l'avez, c'est court et plein d'envie). du coup je m'y suis mis.

Bon je noterais ça comme une sorte de biographie romancée (d'un botaniste (Michel Adanson), mais on parle pas trop de plantes... vous sentez ma pointe de déception... par contre on parle d'esclavage et de colonie, et de manière intéressante.

On parle aussi d'amour, c'est d'ailleurs un roman d'amour. Et j'avoue que même si leur histoire m'a touchée c'est pas trop ce que je cherchais comme lecture...

Bon je noterais ça comme une sorte de biographie romancée (d'un botaniste (Michel Adanson), mais on parle pas trop de plantes... vous sentez ma pointe de déception... par contre on parle d'esclavage et de colonie, et de manière intéressante.

On parle aussi d'amour, c'est d'ailleurs un roman d'amour. Et j'avoue que même si leur histoire m'a touchée c'est pas trop ce que je cherchais comme lecture...

Pas évident pour moi de mettre une note et une critique à ce livre, il m'a plu et ne m'a plu.

Pourquoi il m'a plu ? Pourquoi il ne m'a pas plu ? J'ai du mal à l'identifier.

Je crois que ce qui ne m'a pas plu, c'est que je m'attendais à quelque chose de plus soutenu sur l'esclavagisme et en fait non. D'un autre côté, ça l'aborde quand même mais plus discrètement que ce que je l'avais pensé, ce n'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être le but. Parler de l'horreur sans être pesant. Et finalement c'est plaisant.

Je pensais également me trouver directement au Sénégal, et en fait non. L'histoire est un peu longue à venir. La quatrième de couverture est un peu trompeuse ...

Et ce qui m'a plu c'est de découvrir ce pays et cette culture. de prendre conscience de comment cela pouvait se passer, à cette époque. J'ai le plus aimé à partir du moment où Adanson part pour l'un des villages (je n'en dit pas plus pour ne pas dévoiler le roman) accompagné de son guide.

Pourquoi il m'a plu ? Pourquoi il ne m'a pas plu ? J'ai du mal à l'identifier.

Je crois que ce qui ne m'a pas plu, c'est que je m'attendais à quelque chose de plus soutenu sur l'esclavagisme et en fait non. D'un autre côté, ça l'aborde quand même mais plus discrètement que ce que je l'avais pensé, ce n'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être le but. Parler de l'horreur sans être pesant. Et finalement c'est plaisant.

Je pensais également me trouver directement au Sénégal, et en fait non. L'histoire est un peu longue à venir. La quatrième de couverture est un peu trompeuse ...

Et ce qui m'a plu c'est de découvrir ce pays et cette culture. de prendre conscience de comment cela pouvait se passer, à cette époque. J'ai le plus aimé à partir du moment où Adanson part pour l'un des villages (je n'en dit pas plus pour ne pas dévoiler le roman) accompagné de son guide.

J'attendais beaucoup de ce récit et j'avoue voir été un peu déçue.

L'auteur prend la voix du narrateur, celle d'une confession à la fin de sa vie, sur un amour impossible. le parallèle est fait avec Orphée et Eurydice, que l'on découvre en épigraphe sans le comprendre.

C'est en effet la confrontation de deux mondes, deux cultures, deux points de vue sur une même histoire, celle de la colonisation et de l'esclavage au Sénégal. La porte du voyage sans retour, et le titre est finalement bien choisi.

J'attendais un récit sur la langue, avec la quête des noms de fleurs exotiques. J'attendais un récit sur la rencontre, avec l'espoir de se comprendre au-delà de l'origine. J'attendais un récit sur le voyage, avec la découverte de l'altérité. Mais je n'ai perçu que l'intraduisible des émotions, l'impossibilité de la réciprocité des sentiments et la nostalgie de l'exil. C'est bien triste.

Mais l'auteur fait son récit comme un griot, avec maints détails dans la langue Wolof et quelques légendes africaines, écho de mythes européens, ce qui en fait le charme et l'ampleur.

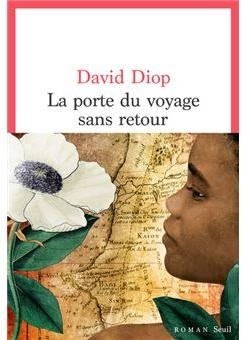

PS : j'aurais aussi aimé que le magnifique "Portrait de Madeleine" de Marie-Guillemine Benoist. 1800, soit sur la couverture. Cela correspond tellement mieux à l'époque du récit

L'auteur prend la voix du narrateur, celle d'une confession à la fin de sa vie, sur un amour impossible. le parallèle est fait avec Orphée et Eurydice, que l'on découvre en épigraphe sans le comprendre.

C'est en effet la confrontation de deux mondes, deux cultures, deux points de vue sur une même histoire, celle de la colonisation et de l'esclavage au Sénégal. La porte du voyage sans retour, et le titre est finalement bien choisi.

J'attendais un récit sur la langue, avec la quête des noms de fleurs exotiques. J'attendais un récit sur la rencontre, avec l'espoir de se comprendre au-delà de l'origine. J'attendais un récit sur le voyage, avec la découverte de l'altérité. Mais je n'ai perçu que l'intraduisible des émotions, l'impossibilité de la réciprocité des sentiments et la nostalgie de l'exil. C'est bien triste.

Mais l'auteur fait son récit comme un griot, avec maints détails dans la langue Wolof et quelques légendes africaines, écho de mythes européens, ce qui en fait le charme et l'ampleur.

PS : j'aurais aussi aimé que le magnifique "Portrait de Madeleine" de Marie-Guillemine Benoist. 1800, soit sur la couverture. Cela correspond tellement mieux à l'époque du récit

Ayant entamé sa lente agonie, un homme lutte pour que son écriture lui restitue intact le souvenir d'une femme rencontrée cinquante ans auparavant, et qu'il n'a jamais revue. Et ce n'est pas tant de de douleurs physiques qu'il est perclus, que de celle que provoque ce souvenir secret. A sa mort, sa fille Aglaé trouve, dissimulé dans le double fond d'un tiroir, un manuscrit qu'il lui a légué avec ses biens, qui le lui révèle.

Ce père, c'est Michel Adanson. Un botaniste passionné, dont l'existence a été focalisée sur un rêve, le projet à jamais inachevé d'une encyclopédie dans lequel il s'est investi aux dépens de sa vie de famille. C'était un homme droit mais austère, qui plaçait la justice et l'honnêteté au-dessus de tout, mal jugé par ses collègues académiciens qui le disaient atrabilaire et misanthrope, comprenant mal son manque de nuance et sa détestation de l'hypocrisie.

Rédigé au début du XIXème siècle, son manuscrit relate des faits survenus vers 1750. le botaniste a alors vingt-trois ans, et séjourne au Sénégal pour y trouver des plantes. Ce sont surtout des hommes qu'il y rencontre. Pour les besoins de ses recherches, on lui a adjoint un jeune adolescent d'ascendance royale qui lui apprend le wolof. C'est deux ans après son arrivée qu'il entend pour la première fois parler de la "revenante". Maram Seck, nièce de Baba Seck, enlevée trois ans auparavant, serait revenue, bien que cela semble impossible, et installée à Ben, un village du Cap-Verd situé près de l'île de Gorée.

Michel Adanson n'a dès lors plus qu'une envie : aller vérifier la véracité de cette mystérieuse et romanesque rumeur. Une quête qui va le mener jusqu'à l'île de Gorée, point de départ de millions d'africains à l'époque de la traite des noirs, et constituer un épisode dont il tentera toute sa vie d'oblitérer la souffrance, en se consacrant de manière obsessionnelle à ses recherches.

Michel Adanson a existé, et a effectivement séjourné au Sénégal, dont il a notamment ramené un célèbre mémoire sur le baobab. le reste n'est qu'une fiction, David Diop utilisant ce voyage dans ce qui est alors une concession française pour faire de son personnage le porte-parole d'une vision humaniste face à un peuple que l'on infériorise pour mieux l'exploiter. En côtoyant au plus près les Sénégalais, en apprenant leur langue, en s'imprégnant de la conception du monde de son guide Ndiak, le botaniste, ouvert et désintéressé, constate de fait chez eux une humanité semblable à la sienne, et conteste la théorie propagée par la religion catholique qui les dit naturellement esclaves. Homme de réflexion, d'analyse, il n'est pas dupe du fait que le mécanisme de racisation à l'oeuvre n'a qu'un objectif : le profit. Et à ceux qui prétendent les noirs arriérés, il rétorque qu'ils n'ont tout simplement pas la cupidité comme vertu, qui pousse l'homme blanc à construire des navires pour réduire des hommes en esclavage et s'approprier les terres d'autrui.

Enfin tout cela, c'est dans son manuscrit fictif qu'il l'exprime. Michel Adanson a, au moment de sa vie où il a été confronté à l'altérité, pensé juste, mais s'est publiquement tu. Cette façon d'utiliser un personnage réel pour lui attribuer des pensés dont je me demandais si elles étaient vraiment les siennes m'a interpellée, et j'ai fait quelques recherches sur internet. Voici ce que j'y ai trouvé :

Projets coloniaux pour le Sénégal : La question de l'esclavage.

(…) Michèle Duchet souligne que le voyage au Sénégal d'Adanson n'avait pas seulement un but scientifique : "[…] ce sont des missions d'information, au sens large du terme. le fruit de ses voyages, ce n'est pas seulement L Histoire naturelle du Sénégal, mais des mémoires secrets qui prennent la direction des bureaux et voisinent dans les archives des colonies avec différents mémoires d'administrateurs, comme les éléments d'un même dossier". Dans les marges de son exemplaire de l'Encyclopédie de Diderot et D'Alembert, Adanson dresse un plan de colonie pour le Sénégal qui permettrait non pas l'abolition de l'esclavage, mais peut-être un régime plus "humain" de ce dernier :

"[…] faire du Sénégal, le long du Niger depuis son embouchure, le long de la Gambie jusqu'à Galam, non pas une colonie de Blancs, mais sous la direction de cinq à six cents Blancs au plus, une culture assez considérable pour occuper tous les nègres, tous les esclaves libres et volontaires cultivateurs du pays pour fournir à l'Europe entière tout ce qu'elle consomme annuellement en sucre, café, cacao, gomme arabique, encens."

Qu'étaient, dans l'esprit d'Adanson, des "esclaves libres et volontaires" ? L'oxymore, ici, ne nous permet pas d'y voir bien clair, mais une autre note griffonnée dans ce même exemplaire de l'Encyclopédie, est bien près d'affirmer une position antiesclavagiste. Adanson propose en effet de remplacer au Sénégal "les esclaves par des criminels déportés, qui porteraient une plaque indiquant la nature de leurs crimes ; ils seraient enchaînés et travailleraient dans ce pays torride à la place des esclaves noirs".

Adanson eut l'audace – ou plus probablement la naïveté – de soumettre dès 1753 ce projet (la première proposition citée ci-dessus) aux directeurs de la Compagnie des Indes, vivement attachés, on s'en doute, au système de la traite des Noirs. Ce fait explique peut-être mieux ces mauvais traitements dont le naturaliste eut à se plaindre lors de son long séjour.

(…) Si Adanson, dans le Voyage au Sénégal, reste silencieux sur la question de la traite des Noirs – pour des raisons sans doute stratégiques de publication –, il s'est montré immédiatement hostile à toute forme de racisme. Il explique, dans le Cours d'histoire naturelle, qu'il n'y a sur la Terre qu'une seule espèce d'homme, et que les variations observables en ce qui concerne la couleur de la peau, la morphologie, la longévité, la santé, etc., résultent seulement des contraintes climatiques. Adanson fera, en 1757, l'éloge des Ouolofs qui, lui semble-t-il, pourraient faire les progrès accomplis par les Occidentaux et fera, plus généralement, en 1772, l'éloge des Noirs, ce qui, vers le milieu du XVIIIe siècle, n'est pas banal :

"Les Nègres du Sénégal sont aussi bien faits, les femmes aussi belles et aussi bien faites que dans aucun autre pays du monde. On dit communément qu'ils ont peu d'esprit, qu'ils vendent leurs enfants, leurs parents et quelquefois eux-mêmes pour avoir de l'eau-de-vie, et que leurs femmes ont beaucoup de goût pour les blancs. Ces trois assertions sont également fautives. L'esprit y est des plus vifs, et des plus saillants ; ils ne se vendent ni eux, ni leurs enfants ; enfin, comme ils sont du plus beau noir d'ébène qu'ils estiment au-dessus de toutes les autres couleurs, leurs femmes n'accueillent les blancs que par raison d'intérêt."

(Source : Michel Adanson au Sénégal (1749-1754) : Un grand voyage naturaliste et anthropologique du Siècle des lumières Article in Revue D'Histoire des Sciences et de Leurs Applications-January 2012).

Cette lecture aura donc eu le mérite de me faire connaître un de ces personnages de l'ombre dissimulés dans les coulisses de l'Histoire.

Sur la forme, j'avoue être un peu restée sur ma faim. J'avais entendu David Diop expliquer son plaisir d'écriture à se mettre à la place d'un scientifique du XVIIIème siècle, en faisant appel à ce qui relie tous les êtres : les sentiments. Est-ce ce qui explique qu'en lieu et place de Michel Adanson, c'est souvent l'auteur que j'ai eu l'impression d'entendre en lisant le roman, surtout dans les passages évoquant ses pensées sur l'esclavage et l'infériorisation des noirs ? Toujours est-il que cela a amoindri, en y empêchant mon immersion, la force du récit.

Lien : https://bookin-ingannmic.blo..

Ce père, c'est Michel Adanson. Un botaniste passionné, dont l'existence a été focalisée sur un rêve, le projet à jamais inachevé d'une encyclopédie dans lequel il s'est investi aux dépens de sa vie de famille. C'était un homme droit mais austère, qui plaçait la justice et l'honnêteté au-dessus de tout, mal jugé par ses collègues académiciens qui le disaient atrabilaire et misanthrope, comprenant mal son manque de nuance et sa détestation de l'hypocrisie.

Rédigé au début du XIXème siècle, son manuscrit relate des faits survenus vers 1750. le botaniste a alors vingt-trois ans, et séjourne au Sénégal pour y trouver des plantes. Ce sont surtout des hommes qu'il y rencontre. Pour les besoins de ses recherches, on lui a adjoint un jeune adolescent d'ascendance royale qui lui apprend le wolof. C'est deux ans après son arrivée qu'il entend pour la première fois parler de la "revenante". Maram Seck, nièce de Baba Seck, enlevée trois ans auparavant, serait revenue, bien que cela semble impossible, et installée à Ben, un village du Cap-Verd situé près de l'île de Gorée.

Michel Adanson n'a dès lors plus qu'une envie : aller vérifier la véracité de cette mystérieuse et romanesque rumeur. Une quête qui va le mener jusqu'à l'île de Gorée, point de départ de millions d'africains à l'époque de la traite des noirs, et constituer un épisode dont il tentera toute sa vie d'oblitérer la souffrance, en se consacrant de manière obsessionnelle à ses recherches.

Michel Adanson a existé, et a effectivement séjourné au Sénégal, dont il a notamment ramené un célèbre mémoire sur le baobab. le reste n'est qu'une fiction, David Diop utilisant ce voyage dans ce qui est alors une concession française pour faire de son personnage le porte-parole d'une vision humaniste face à un peuple que l'on infériorise pour mieux l'exploiter. En côtoyant au plus près les Sénégalais, en apprenant leur langue, en s'imprégnant de la conception du monde de son guide Ndiak, le botaniste, ouvert et désintéressé, constate de fait chez eux une humanité semblable à la sienne, et conteste la théorie propagée par la religion catholique qui les dit naturellement esclaves. Homme de réflexion, d'analyse, il n'est pas dupe du fait que le mécanisme de racisation à l'oeuvre n'a qu'un objectif : le profit. Et à ceux qui prétendent les noirs arriérés, il rétorque qu'ils n'ont tout simplement pas la cupidité comme vertu, qui pousse l'homme blanc à construire des navires pour réduire des hommes en esclavage et s'approprier les terres d'autrui.

Enfin tout cela, c'est dans son manuscrit fictif qu'il l'exprime. Michel Adanson a, au moment de sa vie où il a été confronté à l'altérité, pensé juste, mais s'est publiquement tu. Cette façon d'utiliser un personnage réel pour lui attribuer des pensés dont je me demandais si elles étaient vraiment les siennes m'a interpellée, et j'ai fait quelques recherches sur internet. Voici ce que j'y ai trouvé :

Projets coloniaux pour le Sénégal : La question de l'esclavage.

(…) Michèle Duchet souligne que le voyage au Sénégal d'Adanson n'avait pas seulement un but scientifique : "[…] ce sont des missions d'information, au sens large du terme. le fruit de ses voyages, ce n'est pas seulement L Histoire naturelle du Sénégal, mais des mémoires secrets qui prennent la direction des bureaux et voisinent dans les archives des colonies avec différents mémoires d'administrateurs, comme les éléments d'un même dossier". Dans les marges de son exemplaire de l'Encyclopédie de Diderot et D'Alembert, Adanson dresse un plan de colonie pour le Sénégal qui permettrait non pas l'abolition de l'esclavage, mais peut-être un régime plus "humain" de ce dernier :

"[…] faire du Sénégal, le long du Niger depuis son embouchure, le long de la Gambie jusqu'à Galam, non pas une colonie de Blancs, mais sous la direction de cinq à six cents Blancs au plus, une culture assez considérable pour occuper tous les nègres, tous les esclaves libres et volontaires cultivateurs du pays pour fournir à l'Europe entière tout ce qu'elle consomme annuellement en sucre, café, cacao, gomme arabique, encens."

Qu'étaient, dans l'esprit d'Adanson, des "esclaves libres et volontaires" ? L'oxymore, ici, ne nous permet pas d'y voir bien clair, mais une autre note griffonnée dans ce même exemplaire de l'Encyclopédie, est bien près d'affirmer une position antiesclavagiste. Adanson propose en effet de remplacer au Sénégal "les esclaves par des criminels déportés, qui porteraient une plaque indiquant la nature de leurs crimes ; ils seraient enchaînés et travailleraient dans ce pays torride à la place des esclaves noirs".

Adanson eut l'audace – ou plus probablement la naïveté – de soumettre dès 1753 ce projet (la première proposition citée ci-dessus) aux directeurs de la Compagnie des Indes, vivement attachés, on s'en doute, au système de la traite des Noirs. Ce fait explique peut-être mieux ces mauvais traitements dont le naturaliste eut à se plaindre lors de son long séjour.

(…) Si Adanson, dans le Voyage au Sénégal, reste silencieux sur la question de la traite des Noirs – pour des raisons sans doute stratégiques de publication –, il s'est montré immédiatement hostile à toute forme de racisme. Il explique, dans le Cours d'histoire naturelle, qu'il n'y a sur la Terre qu'une seule espèce d'homme, et que les variations observables en ce qui concerne la couleur de la peau, la morphologie, la longévité, la santé, etc., résultent seulement des contraintes climatiques. Adanson fera, en 1757, l'éloge des Ouolofs qui, lui semble-t-il, pourraient faire les progrès accomplis par les Occidentaux et fera, plus généralement, en 1772, l'éloge des Noirs, ce qui, vers le milieu du XVIIIe siècle, n'est pas banal :

"Les Nègres du Sénégal sont aussi bien faits, les femmes aussi belles et aussi bien faites que dans aucun autre pays du monde. On dit communément qu'ils ont peu d'esprit, qu'ils vendent leurs enfants, leurs parents et quelquefois eux-mêmes pour avoir de l'eau-de-vie, et que leurs femmes ont beaucoup de goût pour les blancs. Ces trois assertions sont également fautives. L'esprit y est des plus vifs, et des plus saillants ; ils ne se vendent ni eux, ni leurs enfants ; enfin, comme ils sont du plus beau noir d'ébène qu'ils estiment au-dessus de toutes les autres couleurs, leurs femmes n'accueillent les blancs que par raison d'intérêt."

(Source : Michel Adanson au Sénégal (1749-1754) : Un grand voyage naturaliste et anthropologique du Siècle des lumières Article in Revue D'Histoire des Sciences et de Leurs Applications-January 2012).

Cette lecture aura donc eu le mérite de me faire connaître un de ces personnages de l'ombre dissimulés dans les coulisses de l'Histoire.

Sur la forme, j'avoue être un peu restée sur ma faim. J'avais entendu David Diop expliquer son plaisir d'écriture à se mettre à la place d'un scientifique du XVIIIème siècle, en faisant appel à ce qui relie tous les êtres : les sentiments. Est-ce ce qui explique qu'en lieu et place de Michel Adanson, c'est souvent l'auteur que j'ai eu l'impression d'entendre en lisant le roman, surtout dans les passages évoquant ses pensées sur l'esclavage et l'infériorisation des noirs ? Toujours est-il que cela a amoindri, en y empêchant mon immersion, la force du récit.

Lien : https://bookin-ingannmic.blo..

Dans les années 1750, Michel Adanson, jeune botaniste parisien rêve d'Encyclopédie. Il fait un voyage au Sénégal : l'histoire d'une jeune fille disparue de son village va bouleverser sa vie.

Il se lance sur les traces de Mara ''la revenante''. Il découvre le Sénégal, ses habitants, la richesse de la langue Wolof, des coutumes et des croyances. Il est ébahi devant les odeurs et les paysages. Il est sidéré par la formidable diversité de la faune et de la flore,

Il prend conscience de la réalité de l'esclavage et de l'horreur qui préside à la traite des noirs.

Il rencontre l'amour.

le roman est plaisant à lire, intéressant quand il raconte l'aventure, éclairant quand il décrit la culture africaine, dérangeant quant il pointe le cynisme de tous ceux qui participent au commerce des êtres humains.

J'ai été déçu par la construction, un peu trop linéaire et démonstrative.

Je n'ai pas retrouvé la puissance stylistique de ''Frère d'âme''.

Il se lance sur les traces de Mara ''la revenante''. Il découvre le Sénégal, ses habitants, la richesse de la langue Wolof, des coutumes et des croyances. Il est ébahi devant les odeurs et les paysages. Il est sidéré par la formidable diversité de la faune et de la flore,

Il prend conscience de la réalité de l'esclavage et de l'horreur qui préside à la traite des noirs.

Il rencontre l'amour.

le roman est plaisant à lire, intéressant quand il raconte l'aventure, éclairant quand il décrit la culture africaine, dérangeant quant il pointe le cynisme de tous ceux qui participent au commerce des êtres humains.

J'ai été déçu par la construction, un peu trop linéaire et démonstrative.

Je n'ai pas retrouvé la puissance stylistique de ''Frère d'âme''.

Michel Andanson, dont j'ignorais totalement l'existence jusqu'à cette lecture, n'est que le personnage inspirateur pour ce roman d'après la quatrième de couverture. On ne peut donc aborder ce livre comme une biographie mais bien comme un roman présenté sous forme de carnet de voyage.

faut-il y voir d'abord un moyen de décrire la situation du Sénégal, et surtout des Sénégalais, au XVIII ème siècle ou considérer ce contexte comme le décor à une histoire d'amour impossible justement en raison du lieu et de l'époque où elle se déroule ?

Pour ma part, j'ai apprécié la présentation du fonctionnement de ce pays, de son organisation, des valeurs culturelles, de la mise en place de la traite esclavagiste. L'histoire amoureuse m'apparaît comme le fil rouge permettant de faire avancer le personnage principal dans le temps et dans l'espace. Cette histoire amoureuse n'est pas l'essentiel mais elle est indispensable pour le déroulement du récit.

Sans être un ouvrage historique, il est évident que l'auteur connaît son sujet.

Sans aucune arrière pensée péjorative, j'ai lu un joli roman de vulgarisation sur la situation économique et politique de ce pays à cette époque.

L'écriture qui se fait oublier est, comme à mon habitude, un excellent vecteur pour entraîner le lecteur au fil du déroulement.

La présentation sous forme de carnet de souvenirs lu par la fille du narrateur permet de donner un instantané selon un seul regard ayant pris du recul sur tout ce vécu.

Je m'interroge cependant sur l'intérêt d'avoir choisi de faire parler le personnage de Michel Andanson alors qu'il est bien précisé qu'il n'est que l'inspirateur. Les propos de ce dernier ont donc, à un moment ou un autre, été modifiés, voire inventés. Ou il s'agit d'une biographie qui impose un propos le plus proche de la réalité, ou l'on est dans un roman (comme cela est bien précisé dans l'ouvrage) et dans ce cas le personnage doit également être imaginaire.

J'ai trouvé ce roman intéressant, en suis sorti avec quelques connaissances en plus au fil d'une aventure que l'on suit tranquillement avec intérêt.

faut-il y voir d'abord un moyen de décrire la situation du Sénégal, et surtout des Sénégalais, au XVIII ème siècle ou considérer ce contexte comme le décor à une histoire d'amour impossible justement en raison du lieu et de l'époque où elle se déroule ?

Pour ma part, j'ai apprécié la présentation du fonctionnement de ce pays, de son organisation, des valeurs culturelles, de la mise en place de la traite esclavagiste. L'histoire amoureuse m'apparaît comme le fil rouge permettant de faire avancer le personnage principal dans le temps et dans l'espace. Cette histoire amoureuse n'est pas l'essentiel mais elle est indispensable pour le déroulement du récit.

Sans être un ouvrage historique, il est évident que l'auteur connaît son sujet.

Sans aucune arrière pensée péjorative, j'ai lu un joli roman de vulgarisation sur la situation économique et politique de ce pays à cette époque.

L'écriture qui se fait oublier est, comme à mon habitude, un excellent vecteur pour entraîner le lecteur au fil du déroulement.

La présentation sous forme de carnet de souvenirs lu par la fille du narrateur permet de donner un instantané selon un seul regard ayant pris du recul sur tout ce vécu.

Je m'interroge cependant sur l'intérêt d'avoir choisi de faire parler le personnage de Michel Andanson alors qu'il est bien précisé qu'il n'est que l'inspirateur. Les propos de ce dernier ont donc, à un moment ou un autre, été modifiés, voire inventés. Ou il s'agit d'une biographie qui impose un propos le plus proche de la réalité, ou l'on est dans un roman (comme cela est bien précisé dans l'ouvrage) et dans ce cas le personnage doit également être imaginaire.

J'ai trouvé ce roman intéressant, en suis sorti avec quelques connaissances en plus au fil d'une aventure que l'on suit tranquillement avec intérêt.

La porte du voyage sans retour, c'est la terrible île de Gorée, à quelques encablures de Dakar, la cicatrice toujours visible d'un crime contre l'humanité qui hante encore et toujours les mémoires de l'Afrique de l'ouest ! Gorée, lieu emblématique de l'esclavage et de la marchandisation des hommes, symbole des pires souffrances infligées au peuple noir par les colons blancs.

C'est là que David Diop situe son récit dans les années 1750. Les carnets d'un scientifique français, Adanson, venu étudier la faune et la flore du Sénégal alors que celui-ci est un "comptoir", ( entendons plutôt une terre envahie et colonisée par les français pour leur servir de réservoir de richesses à exploiter), sont retrouvés par la fille du botaniste à la mort de celui-ci.

L'histoire qu'ils nous délivrent et qui constitue le roman, rend compte de la découverte de cette terre par un des pionniers de la démarche scientifique durant le « siècle des Lumières ». Il y a ici tous les ingrédients d'un roman percutant, humaniste, le contexte historique du commerce triangulaire, la géographie de cette terre, les personnages, la langue de l'auteur, le message possible, .... et pourtant la mayonnaise ne prend pas !

Certains détails de la narration: les griots, les marabouts, les chefs de village, les tribus, les danses, les esprits, la nature, la beauté des hommes et des femmes, ont tout pour me transporter dans la chaleur de ces régions subsahariennes inoubliables et pour me séduire en ravivant ma nostalgie de ce pays que je connais et que j'aime.

La langue, certes très classique et incroyablement belle qu'emploie David Diop, comme beaucoup d'auteurs africains d'ailleurs, ne m'a cependant pas transportée. Les personnages me sont restés terriblement étrangers. Même la belle Maram, captivante, sensuelle, cultivée, indépendante, pleine de sagesse, Vénus sénégalaise qui aurait dû m'envoûter, me devenir familière au fil des pages, ne m'a pas vraiment touchée, ni même attendrie, malgré la tragédie qu'elle traverse.

Comment dire ? Ce texte , je l'ai ressenti comme scolaire, linéaire, parfois même ennuyeux, pas vraiment porteur d'émotions, ni d'un réel souffle romanesque. le style "verbeux", précieux, très XVIIIe siècle reste impuissant à embarquer le lecteur dans la passion des deux protagonistes, une passion restée d'ailleurs platonique et unilatérale durant la presque totalité du texte. Il nous est dès lors bien difficile d'accéder aux émotions de Maram.

Car des blancs convoitant les femmes sénégalaises, ce n'est pas rare et d'ailleurs plus souvent libidineux que romantique !!!!

Pour que l'histoire prenne un peu de hauteur et d'originalité, il aurait fallu, me semble-t-il que la passion soit clairement partagée, que se noue ce lien hors norme, et qu'on entende à minima la voix de l'intéressée.

De plus pour moi, la construction narrative manque d'originalité et le scénario pourtant propice à délivrer des messages humanistes ou encore des rebondissements pour nourrir l'intrigue est à mon sens trop léger, inexploité, survolé...

Et puis, faire lire les carnets, ou journaux intimes d'une passion amoureuse par la propre fille de l'ex amoureux transi ne me paraît pas non plus très judicieux.

Enfin, le manque de limpidité et/ou d'inspiration du dernier quart, ainsi que l'attitude peu glorieuse d'Adanson à son retour en France ont achevé de me frustrer. Aucun personnage à aimer dans cette histoire de colonialisme, d'ambitieux, et de profiteurs.

J'ai espéré tout au long du roman que l'histoire finisse par décoller puis arrivée à quelques pages de la fin, il a fallu se rendre à l'évidence, on allait rester sur le tarmac de l'aéroport Blaise Diagne, n'en déplaise à Léopold Sédar Senghor!

Je coche tout de même 3 étoiles pour la qualité de la langue.

C'est là que David Diop situe son récit dans les années 1750. Les carnets d'un scientifique français, Adanson, venu étudier la faune et la flore du Sénégal alors que celui-ci est un "comptoir", ( entendons plutôt une terre envahie et colonisée par les français pour leur servir de réservoir de richesses à exploiter), sont retrouvés par la fille du botaniste à la mort de celui-ci.

L'histoire qu'ils nous délivrent et qui constitue le roman, rend compte de la découverte de cette terre par un des pionniers de la démarche scientifique durant le « siècle des Lumières ». Il y a ici tous les ingrédients d'un roman percutant, humaniste, le contexte historique du commerce triangulaire, la géographie de cette terre, les personnages, la langue de l'auteur, le message possible, .... et pourtant la mayonnaise ne prend pas !

Certains détails de la narration: les griots, les marabouts, les chefs de village, les tribus, les danses, les esprits, la nature, la beauté des hommes et des femmes, ont tout pour me transporter dans la chaleur de ces régions subsahariennes inoubliables et pour me séduire en ravivant ma nostalgie de ce pays que je connais et que j'aime.

La langue, certes très classique et incroyablement belle qu'emploie David Diop, comme beaucoup d'auteurs africains d'ailleurs, ne m'a cependant pas transportée. Les personnages me sont restés terriblement étrangers. Même la belle Maram, captivante, sensuelle, cultivée, indépendante, pleine de sagesse, Vénus sénégalaise qui aurait dû m'envoûter, me devenir familière au fil des pages, ne m'a pas vraiment touchée, ni même attendrie, malgré la tragédie qu'elle traverse.

Comment dire ? Ce texte , je l'ai ressenti comme scolaire, linéaire, parfois même ennuyeux, pas vraiment porteur d'émotions, ni d'un réel souffle romanesque. le style "verbeux", précieux, très XVIIIe siècle reste impuissant à embarquer le lecteur dans la passion des deux protagonistes, une passion restée d'ailleurs platonique et unilatérale durant la presque totalité du texte. Il nous est dès lors bien difficile d'accéder aux émotions de Maram.

Car des blancs convoitant les femmes sénégalaises, ce n'est pas rare et d'ailleurs plus souvent libidineux que romantique !!!!

Pour que l'histoire prenne un peu de hauteur et d'originalité, il aurait fallu, me semble-t-il que la passion soit clairement partagée, que se noue ce lien hors norme, et qu'on entende à minima la voix de l'intéressée.

De plus pour moi, la construction narrative manque d'originalité et le scénario pourtant propice à délivrer des messages humanistes ou encore des rebondissements pour nourrir l'intrigue est à mon sens trop léger, inexploité, survolé...

Et puis, faire lire les carnets, ou journaux intimes d'une passion amoureuse par la propre fille de l'ex amoureux transi ne me paraît pas non plus très judicieux.

Enfin, le manque de limpidité et/ou d'inspiration du dernier quart, ainsi que l'attitude peu glorieuse d'Adanson à son retour en France ont achevé de me frustrer. Aucun personnage à aimer dans cette histoire de colonialisme, d'ambitieux, et de profiteurs.

J'ai espéré tout au long du roman que l'histoire finisse par décoller puis arrivée à quelques pages de la fin, il a fallu se rendre à l'évidence, on allait rester sur le tarmac de l'aéroport Blaise Diagne, n'en déplaise à Léopold Sédar Senghor!

Je coche tout de même 3 étoiles pour la qualité de la langue.

Un livre que je voulais lire depuis assez longtemps mais finalement je n'ai pas du tout été captivée.

J'ai bien noté car l'écriture était très fluide et sympathique à lire.

L'histoire, certes intéressante et réelle, mais comme un air de déjà lue.

Je me suis un peu plongée dans l'histoire ou plutôt dans ce récit vers le milieu mais pour le lâcher très facilement ensuite.

J'ai bien noté car l'écriture était très fluide et sympathique à lire.

L'histoire, certes intéressante et réelle, mais comme un air de déjà lue.

Je me suis un peu plongée dans l'histoire ou plutôt dans ce récit vers le milieu mais pour le lâcher très facilement ensuite.

La biographie romancée de Michel Adanson (1727-1806), botaniste français qui s'éprend d'une Sénégalaise lors de son voyage dans ce pays. Un texte d'abord difficile mais qui plonge petit à petit le lecteur dans l'Afrique du 18e siècle, ses peuples, ses coutumes, ses croyances, et la réalité crue de la traite des noirs. Malgré des longueurs, un roman empli de chaleur, de soleil et de couleurs.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de David Diop (3)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Quelle guerre ?

Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell

la guerre hispano américaine

la guerre d'indépendance américaine

la guerre de sécession

la guerre des pâtissiers

12 questions

3231 lecteurs ont répondu

Thèmes :

guerre

, histoire militaire

, histoireCréer un quiz sur ce livre3231 lecteurs ont répondu