>

Critique de Tricape

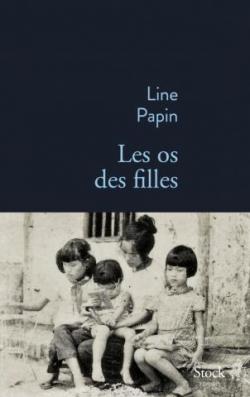

Après avoir été confrontés récemment à un heurt entre deux civilisations suite au détour par la Patagonie (référence à "L'amant de Patagonie" d'Isabelle Autissier), nous voici arrachés à une ville, Hanoï, et parachutés en France. L'auteure, née au Vietnam d'un père français et d'une mère vietnamienne, se trouve, encore adolescente, soumise au violent déracinement culturel que constitue ce déplacement de l'Asie vers l'Europe.

le ton utilisé pour rendre compte des états d'âme de la petite fille, puis de la jeune fille, est poignant. L'auteure utilise pour cela tous les pronoms possibles (je, tu, elle, nous) pour exprimer les différents sentiments éprouvés au cours des étapes successives de son adaptation au changement radical qui lui est imposé.

On pourra être choqué, comme je l'ai été, par la façon dont sont présentés la mère et le père de l'enfant. La mère est la "seconde soeur H." et le père "le jeune Français". Ce qui n'est guère chaleureux. En revanche, les divers pronoms utilisés pour présenter les sentiments de la jeune fille sont très intéressants puisqu'ils permettent à l'auteure tantôt de prendre de la distance avec son personnage (elle), tantôt d'être sa complice (tu), ailleurs d'être solidaire et de connivence avec elle (nous) et enfin, parfois, de parler en son nom propre (je).

Ce procédé de narration est mis au service de l'expression du drame vécu par l'adolescente : comme un végétal transplanté en pleine floraison, elle ne supporte que très mal son implantation dans un nouveau monde et traverse une phase dramatique d'anorexie et une longue hospitalisation.

le drame n'est pas seulement culturel ; les dégâts causés par l'arrachement vont jusqu'à rendre la fille indifférente à sa mère : elles devinrent étrangères l'une à l'autre : "Soudain, une femme devenait étrangère dans un pays ; soudain une femme devenait étrangère au coeur de son enfant". Tout le talent de l'auteure est mis au service de la traduction du désarroi né de l'exil : "Personne ne pouvait comprendre ce que c'était que d'avoir contre sa peau un pays et une mère pendant dix ans, puis de les perdre soudain, sans que rien soit expliqué, sans que rien les remplace".

Ce roman n'est pas pessimiste. Il est ferme, intense, et rappelle un peu "Qui suis-je quand je ne suis pas moi ?" : le lecteur ressent toutes les angoisses d'un être humain soumis à un violent tangage combiné avec un lancinant roulis, mais, même si on ne navigue pas dans les mêmes eaux dans l'un et l'autre livre, on peut les refermer tous les deux avec une citation de Baudelaire : "Enfin un rivage fut signalé, et nous vîmes, en approchant, que c'était une terre magnifique" (Le spleen de Paris)

le ton utilisé pour rendre compte des états d'âme de la petite fille, puis de la jeune fille, est poignant. L'auteure utilise pour cela tous les pronoms possibles (je, tu, elle, nous) pour exprimer les différents sentiments éprouvés au cours des étapes successives de son adaptation au changement radical qui lui est imposé.

On pourra être choqué, comme je l'ai été, par la façon dont sont présentés la mère et le père de l'enfant. La mère est la "seconde soeur H." et le père "le jeune Français". Ce qui n'est guère chaleureux. En revanche, les divers pronoms utilisés pour présenter les sentiments de la jeune fille sont très intéressants puisqu'ils permettent à l'auteure tantôt de prendre de la distance avec son personnage (elle), tantôt d'être sa complice (tu), ailleurs d'être solidaire et de connivence avec elle (nous) et enfin, parfois, de parler en son nom propre (je).

Ce procédé de narration est mis au service de l'expression du drame vécu par l'adolescente : comme un végétal transplanté en pleine floraison, elle ne supporte que très mal son implantation dans un nouveau monde et traverse une phase dramatique d'anorexie et une longue hospitalisation.

le drame n'est pas seulement culturel ; les dégâts causés par l'arrachement vont jusqu'à rendre la fille indifférente à sa mère : elles devinrent étrangères l'une à l'autre : "Soudain, une femme devenait étrangère dans un pays ; soudain une femme devenait étrangère au coeur de son enfant". Tout le talent de l'auteure est mis au service de la traduction du désarroi né de l'exil : "Personne ne pouvait comprendre ce que c'était que d'avoir contre sa peau un pays et une mère pendant dix ans, puis de les perdre soudain, sans que rien soit expliqué, sans que rien les remplace".

Ce roman n'est pas pessimiste. Il est ferme, intense, et rappelle un peu "Qui suis-je quand je ne suis pas moi ?" : le lecteur ressent toutes les angoisses d'un être humain soumis à un violent tangage combiné avec un lancinant roulis, mais, même si on ne navigue pas dans les mêmes eaux dans l'un et l'autre livre, on peut les refermer tous les deux avec une citation de Baudelaire : "Enfin un rivage fut signalé, et nous vîmes, en approchant, que c'était une terre magnifique" (Le spleen de Paris)