Ancrée au pied des Alpes, Émilie Talon vit actuellement à Chamonix. Elle entretient une connivence avec l’Iran où vit une partie de sa famille franco-iranienne. Elle a voyagé et vécu dans plusieurs autres pays.

Titulaire d'un master métiers de l’écriture obtenu à Toulouse. Animatrice d’ateliers d’écriture , rédactrice dans la presse régionale ("Le Dauphiné libéré") et spécialisée.

Elle a publié un premier récit, "Iran, la paupière du jour"

Ajouter des informations

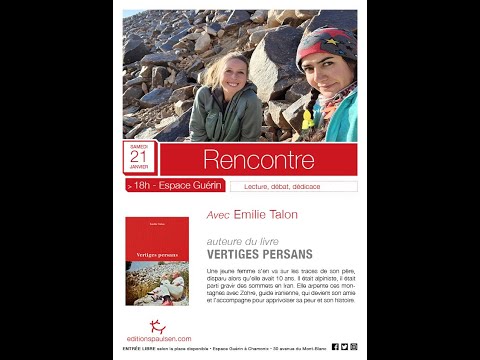

Soirée rencontre à l'espace Guerin à Chamonix autour du livre : Vertiges persan de Emilie Talon enregistré le 21 janvier 2023 Résumé : Une jeune autrice part sur les traces de son père dans les montagnes d'Iran. Une femme s'en va sur les traces de son père, disparu alors qu'elle avait 10 ans. Il était alpiniste et, bien avant cela, dans les années 1950, il était parti gravir le Trône de Salomon et le volcan Damovand en Iran. Elle arpente ces montagnes, fouille ses souvenirs, où survivent les traces les plus pro¬fondes de cet homme qu'elle a aimé. Sur place, une autre histoire s'écrit avec Zohre, formidable guide iranienne, belle, libre en ses hautes altitudes, audacieuse, qui devient son amie et l'accompagne pour apprivoiser sa peur et son histoire. Bio de l'auteur : Ancrée au pied des Alpes, Émilie Talon entretient une connivence avec l'Iran où vit une partie de sa famille franco-iranienne. Son goût de l'ailleurs et de l'interculturalité l'ont aussi amenée à vivre au Portugal et en Tunisie. Elle a publié un premier récit en 2021 : Iran, la paupière du jour (édition Élytis, 2021). #paulsen #chamonix #livres

Il est venu par ici. Tandis qu’il descendait du Trône, il y a soixante-dix ans, la neige couvrait tous ces versants. C’était en 1956, il avait 27 ans, il brassait la neige.

Sur la route d’Ispahan*, la terre fait des plis, des monticules fondants, des synclinaux comme des jupettes, des brisures dans le paysage. Le sol est nu, les hommes y ont parfois tracé de longues lettres blanches, des versets coraniques. Nous descendons vers le sud aride. J’imagine les monts Zagros qui moutonnent à l’horizon sur notre droite, à moins que les nuages ne roulent sur la terre et ne me trompent.

Le décor ne cesse de changer, les roches se tordent. Rien de tel qu’un paysage désertique pour percevoir l’in nie variété, l’arabesque troublée du relief, un dôme ici, un minaret là, l’ombre d’une bête, une forme humaine. Seule la route semble banale, droite, d’autant plus longue que nous roulons à vitesse réduite.

Le prudent Mansour a conduit beaucoup de voitures capricieuses dans sa jeunesse, aussi se mé e-t-il de la mécanique et préfère-t-il ne jamais dépasser les quatre- vingts kilomètres à l’heure. Personne ne bronche, nous

.51.

ispahan et kish

. Iran La paupière du jour .

admettons que nous évoluons sous une épée de Damoclès, dans le légitime écho de Cassandre. Un pot d’échappement, un morceau de pare-chocs pourraient nous lâcher. Les freins, les vitesses et autres tuyaux provoqueraient un roulé-boulé. La frayeur de Mansour me gagne, j’imagine le pire, pourtant improbable, qu’une chèvre ou un serpent aveugle traverse et nous fasse zipper !

Ce serpent-là, l’aveugle, également nommé boa des sables, j’ai appris qu’avant de ramper en travers des routes, il servait d’armes de jet aux Grecs de l’Antiquité ! Je me gure avec horreur l’ennemi sous ces projectiles vivants, capables de s’entortiller, de mordre, de tuer peut-être... L’ombre d’Alexandre le Grand descend sur la terre d’Ispahan, qu’il a effectivement visitée. Surtout, le roi Alexandre de Macédoine représente le degré zéro du Grec, celui que tout le monde connaît, plus à l’est et plus à l’ouest, c’est à lui que je pense immédiatement, ce qui ne signi e pas qu’il fût à l’origine du stratagème du serpent aveugle. Tout ce que l’on sait, c’est que l’inventeur herpétophile était grec, et l’on peut supposer qu’il avait fait partie des petits garçons qui s’amusent à glisser des lézards dans le col des lles, un penseur de la panique.

Mais pas de ça avec Mansour, pas de serpent, pas d’accident. Shirin explique que comme il était le ls aîné, il a beaucoup trimballé sa famille à droite à gauche, quand il était jeune. Il a de l’expérience et désormais, ici ou ailleurs, il roule à la vitesse des sages, au rythme d’une pensée raisonnable. Jamais d’excès, pas un lézard. En contrepartie, la vigilance du pilote ne connaît pas de repos. Il ronge son frein.

Comme nous mettons un temps fou à rallier Ispahan, nous nous arrêtons régulièrement. On sort de la voiture, on s’étire, les lles s’éloignent de quelques dizaines de mètres

« N’allez pas si loin ! » Mansour n’y voit plus complètement clair, ce qui, au-delà de l’argument of ciel, explique à la fois son attention redoublée quand il est au volant et son incompréhension lorsque nous tentons de nous éloigner

.52.

de la route. Nous cherchons le caillou ou le creux qui nous permettrait d’être légèrement moins visibles, mais Mansour ne nous voit déjà plus et s’exclame de façon systématique :

« Non mais qu’est-ce que vous croyez ? ! C’est ridicule ! Vous pensez que les gens vont s’arrêter et venir vous voir : “Ah ! Madame, vous faites pipi ? Vraiment, c’est ça ? C’est incroyable !” Non mais Faby, c’est pas la peine d’aller je ne sais où... »

Il semblerait que nous nous croyions plus intéressantes que nous ne le sommes, rien de plus que des pisseuses. Et puis sous les pierres, les serpents, toujours eux ! Même hors saison, l’appréhension ne disparaît jamais totalement. La vipère à queue d’araignée utilise le leurre placé au bout de son corps de sable pour attirer les oiseaux et les souris, une sorte de tubercule landreux. Nous-mêmes, nous pourrions confondre son extrémité avec une pelote d’herbe sèche, marcher dessus, nous faire croquer la frange du loupouch ou le talon d’Achille... ce piège dans la poussière m’effraie davantage encore que le serpent d’eau. Pourtant, je suis ma tante et ma cousine, nous n’obéissons pas aveuglément à nos peurs et à nos pères, nous prenons un peu de recul, nous bravons les reptiles. Nous avançons, encore.

Quand nous nous retournons, il est certain que nous nous détachons toujours sur l’écran minéral et presque vierge du désert, on nous verra, nous avons seulement échappé au plan rapproché.

Après, on se déculotte. On devient des silhouettes accroupies pour les conducteurs – quant aux invisibles nomades qui viendraient à passer derrière nous, marchant sur les serpents comme sur des œufs, nous espérons que la discrétion de leur regard sera égale à celle de leurs pas. Le paradoxe nous fait glousser : face à la route, sous le foulard, sous le loupouch, et la fesse à l’air. Ça ne nous arrive jamais en France, pays pudiquement couvert de végétation, ou ponctuée d’aires d’autoroute idoines. Mais

.53.

. Iran La paupière du jour .

dans le pays des mollahs, nous faisons pipi devant tout le monde. Et si nous étions américaines ? Comment nous y prendrions-nous ? Le trou qui fait peur a été remplacé par une terre sèche et hermétique sur laquelle tout rebondit joyeusement ! Ça se met à souf er, je pense au lm de sa majesté Kiarostami Le vent se lève, Shirin rigole d’une façon adorable, et nous nous sentons incroyablement libres !

Quand nous revenons près de mon oncle, il fait son yoga pour étirer ses muscles de pilote, Ibn Sina dit qu’il faut mobiliser son corps pour que circulent les uides. On se déhanche tous autour du quatre-quatre, encerclés par les ruines massives de la montagne, et nous recevons avec magnitude sa victorieuse conclusion :

« Alors, vous voyez bien, personne ne s’est arrêté ! »

Nous reprenons notre route, dans une ambiance légère : « Qu’est-ce que tu aimes le plus, Shirin, à Ispahan ?

– Le pont, le Sia Seh Pol. »

Les Iraniens adorent l’eau. Ils sautent en parachute dans les

lacs, les babis révèrent secrètement les trous d’eau, les plus contemporains creusent des piscines, ils peignent des cascades aux eaux régulières et douces comme des chevelures sur leurs miniatures. L’eau inspire le penseur persan, et ma cousine. Le mystique Hafez, qui préférait pourtant le vin, écrit : « Assieds- toi sur les bords d’un ruisseau, et vois le passage de la vie,/ Que cet indice d’un monde passager nous suf t.4 »

On bâtit Ispahan au cœur d’un plateau aride et on se hâte d’en faire une oasis.

Mansour semble sourire derrière sa moustache :

« Tu sais, Émilie, il ne faut pas rigoler dans la voiture d’amou sibilou : c’est une Peykan, ça veut dire “la èche” ! » Amou sibilou, « oncle moustachu », Mansour, je préfère

ne pas te répondre.

Je regarde la circulation qui parfois disparaît ici, qui nous

noyait à Téhéran. Ce qui est particulièrement excédant, c’est

4. Le Divân.

.54.

qu’amou sibilou est l’unique Iranien à rouler comme il le fait. Tous les autres cascadent sur la route, tous meurent dans des accidents et des carambolages... Nous ne faucherons personne, c’est sûr et certain, notre Peykan ronronne. Elle me berce, je reprends le l de ma contemplation.

Au bout d’un temps, une caravane atomisée : un chameau, plus loin deux, un homme, une autre bête qui boite. Ils n’ont pas de lien, pas de charge, ils nomadisent sans but. Le berger doit les mener aux pâturages arides de derrière la brume de poussière. On se rapproche imperceptiblement de la montagne, des créneaux glissent dans le travelling, des squelettes qui résistent mal à l’effondrement, au temps. Nous lons. Ils sont piqués de crêtes, creusés de combes, toujours nus. Pas une herbe, pas même un voile de rocaille, c’est l’éden aride, juste des courbes parme et brunes. Des ruisseaux de graviers descendent sur leurs ancs, leur dessinent des pieds d’éléphants, sous les strates qui se relèvent. Et puis des successions de pyramides, de dents, de vieilles épaules, de croupes.

La ligne ne d’une ville : une mâchoire plus carrée, plus entretenue, plus jeune, déployée. Une molaire arrondie : le dôme de la mosquée. Très vite, la petite ville n’est déjà plus en vue, remplacée par des coulées de pierre, comme des laves, des morses avachis, géants charnus fossilisés, la peau tannée, dégoulinante de lumière. Mes yeux lent le long d’un mur. Puis un autre village, quelques touches vertes de végétaux héroïques, l’ogive d’entrée de maisons troglodytes, le pic bleu d’un mausolée carrelé : un avant- g

« Qu’est-ce que c’est par terre ? – Ce sont de petits crabes.

– Mais ils ne bougent pas !

– Ils ont chaud. »

Nous leur marchons dessus, nos plantes de pieds les enfoncent, les ensablent. Ils se laissent piétiner sans réagir tant le terrain est meuble. Leurs pinces amorphes ne présentent aucun danger. Je m’agenouille, j’en regarde un qui se déplace, latéralement, lentement, la pince mollement levée.

« Tu viens ? »

Nous avançons dans l’effervescence délicieuse du bain de minuit. Je perçois un clapotis, l’un des nôtres a dû s’enfoncer dans cette mer où nous sommes absolument

.80.

seuls, où nous régnons. Mais je suis déjà dans l’eau jusqu’en bas des cuisses ! J’y suis rentrée sans m’en rendre compte, j’éclate doucement de rire, il n’y a aucune différence de température entre l’air et l’eau. J’avance. Je me rappelle l’Atlantique, dans lequel nous progressions, avec Shirin, main dans la main pour ne pas nous faire emporter par les courants qui nous gifflaient, le long de la plage, dans les Landes, jusqu’à retrouver le parasol et les grands signes d’un Mansour à l’œil écarquillé

« C’est pas la peine d’aller si loin ! »

L’Atlantique propose une lutte fraternelle, la mer du Golfe un évanouissement collectif. Nous sommes à l’autre bout du monde. L’eau est chaude !

J’aperçois la silhouette de Shirin, en quelques pas, quelques brasses maintenant, je pourrais la rejoindre. Une main encercle ma cheville, me surprend sans me faire peur, les serpents doivent dormir comme les crabes. Fereydoun et son ami Mohsen sont passés sous l’eau, ils suivent les sillons que de doux courants ont creusés dans le sable qui est comme une poudre dense et souple, la caresse de la poussière sans son irritante fumée.

Ils se sont enfoncés sous l’eau et ils éprouvent la liberté de leurs gestes, leur légèreté. Ils nagent comme d’autres sautent dans le ciel. Ils devront respirer, ouvrir le parachute, mais pas tout de suite. Pour l’instant, ils évoluent sans frein, ils tournent innocemment autour de nos jambes qu’ils ne voient pas. Un peu d’air, puis ils replongent dans cet ailleurs qu’offre la masse subaquatique. Ils habitent leur mer. Nous nous y enfonçons, nous fuyons délicieusement.

Ce n’est qu’en me séchant sur la terre peu ferme que je me dirais que ce genre de baignade est plus dangereux qu’il n’y paraît. On pourrait s’y oublier, comme Robinson s’endormait de plus en plus longuement dans les sables mouvants de son île. Croire que tout est possible, que les prédateurs ne mordront plus jamais, se laisser flotter et ne plus jamais revenir sur la rive.

LES AVALANCHES

Nous sommes deux avalanches, la pente de pierre descend en même temps que nous, dans une fumée grise, jaune ; nous glissons, poussières. Nous déshabillons la montagne de sa parure de roches brisées. Nous sommes deux femmes devenues avalanches, glissements.

Comme elle me l’a demandé, je me tiens tout près derrière Zohre, ainsi les pierres que je déloge en déboulant ne prennent pas trop de vitesse avant d’atteindre ses chevilles. De loin en loin, nous nous arrêtons, le pied enfoncé dans la pente, enracinées dans la montagne dégringolante. Zohre se tourne alors, me sourit, elle m’appelle Miel, Honey. Nous rions même, nous conjurons la petite peur et les injonctions à la prudence de nos pères, que nous percevons sans avoir besoin de les entendre. Dans la montagne ne retentit que l’écho des pierres qui chutent libres, éclatent ou se replantent plus loin comme un poignard jeté dans la terre meuble.

Zohre, mon amie, ma guide, m’a proposé que nous nous encordions, cela m’a paru plus dangereux qu’autre chose : en équilibre précaire, secouée par une petite chute de l’une, l’autre pourrait voler et nous nous précipiterions l’une l’autre tout en bas, responsables et coupables, soudées par la corde et solidaires, mortes peut-être. J’ai donc refusé. Rien ne nous attache mais un même mouvement nous entraîne, nous descendons ensemble du Trône de Salomon, aux aguets, sur le fil et vivantes. Par un chemin de traverse.

Les rochers les plus imposants zippent, roulent sur les petits qui entraînent les autres pièces du puzzle : ce versant très peu arpenter qui doit nous permettre de prendre pied sur un glacier apparemment plat. De là, nous comptons glisser doucement jusqu’à une épaule un peu verte, où des plantes poussent, où nous pourrons nous reposer. Au début de la descente, nous voyions déjà l’épaule et nous nous amusions. Nous nous enfoncions dans la matière qui dévalait mais que j’imaginais alors seulement superficielle, je me figurais un roc solide sous elle, je m’élançais. En réalité, c’était la montagne elle-même qui dévalait déjà. Bientôt, j’ai réalisé que je n’avais jamais provoqué de tels éboulements. Le plus effrayant, c’est quand la pierre qu’on détache sous son pied tient l’ensemble des autres au-dessus de soi.

Nous ne sommes pas encore à mi-pente. Nous descendons du Trône à petits pas retenus. Nous contractons nos corps, indolores, soumis au désir qui nous anime, boucler notre ascension, serrer le nœud qui nous liera à cette montagne, puis nous retourner vers sa cime, la voir et nous souvenir.

Soudain : un fracas ! La montagne et Zohre filent, qui ont déplacé une pièce maîtresse et descendent comme un radeau de pierre et de chair. Tous les tessons de pierraille entassés dans un pli coulent ensemble, Zohre se transforme en avalanche, elle est une pierre, à plat ventre en un instant. Le haut du corps dressé pour rester en surface, elle ne nage pas car la pierre n’a pas la fluidité de la neige, mais elle émerge et la poussière n’éteint pas tout à fait sa couleur, l’orange des nœuds dans ses cheveux noirs, le rouge de ses lèvres sur lesquelles demeure un reste de cosmétique, le vert et le bleu dont elle s’habille dans la pente grisée qui drape la montagne comme un tchador sale et immense, et qui glisse. Elle part sous mes yeux, le buste dressé face à la pente…

Elle s’accroche à la poussière.

Elle s’arrête.

Cela a duré un instant.

Elle s’extrait avec lenteur, je m’approche prudemment, pour éviter une suravalanche. Je vois d’abord des gouttes écarlates sur le rocher, son sang rouge, sombre comme ses lèvres et ses ongles dont il dégoutte. Sa main s’est ouverte. Elle se tourne alors, elle me sourit, elle m’appelle Miel. Je l’appelle Azizam, ça veut dire « chérie » en persan, on se le dit entre filles, entre garçons, entre les deux, je le lui dis comme elle me dit Miel. Elle me demande si l’on peut s’asseoir un peu, je me dis que oui mais je pense qu’elle pourrait tomber dans mes bras si elle le voulait – malheureusement, le mètre qui nous sépare est trop abrupt pour être franchi sans danger.

À la verticale, les fesses posées, avec le plus de légèreté possible, contre un éclat de pierre, chacune se tient donc assise. Elle me dit que tout va bien en modulant sa voix comme le font les Iraniennes pour se montrer douces. Sa tête part un moment en arrière, ses yeux se sont fermés, elle se retient au bord du malaise. Bougeant à peine, je tends mon sac derrière elle pour lui faire un dossier, je le maintiens pour qu’il ne prenne pas la voie des airs.

La poussière est déjà retombée, une lumière pure baigne le profil de Zohre, plaquée dos à la pente, dans la traînée que nous seules pouvons discerner dans le chaos. Je module ma voix à mon tour, Azizam. Elle sourit, déchire l’emballage d’un biscuit puis le biscuit lui-même avec ses dents, sort la pharmacie de sa main sauve. Je la vois regarder le reste de la descente, tracer sa ligne. Elle n’a pas pleuré ou alors ses larmes ont été arrêtées net par ses cils de princesse des Mille et une nuits – ça ne sert pas qu’à faire des œillades au sultan. Elle s’empare des compresses. Je regarde et détourne les yeux alternativement ; moi non plus, je ne veux pas me pâmer. Elle tient la gaze autour sa main, je l’enturbanne avec du sparadrap, contractée au-dessus du mètre qui ne nous sépare plus complètement. Le sang maquille tout mais un long lambeau se détache clairement. Il faudrait suturer, nous ne le ferons pas, nous avons renoncé aux travaux de couture. Et puis Zohre se redresse, elle me sourit, Miel, tu es prête à descendre ? Les nœuds orange au bout de ses tresses vont recommencer à tressauter, nous visons le glacier. Je me lève, je franchis le mètre qui nous sépare. Je me remets en marche derrière Zohre.

Dans les pas de Zohre, je marche sur les traces de mon père. Je ne me fraie pas seulement un chemin dans la montagne, je descends et je remonte le long d’un fil ténu. Je dévale derrière Zohre et je le cherche lui. Mon père.

Il est venu par ici. Tandis qu’il descendait du Trône, il y a soixante-dix ans, la neige couvrait tous ces versants. C’était en 1956, il avait 27 ans, il brassait la neige.

Plus tard, je suis née, en 1982. Et il est mort en 1992. Il s’appelait Émile, on l’appelait Milou, je m’appelle Émilie. Il m’a appelée Émilie.

Cela fait trente ans qu’il n’est plus de ce monde et je marche sur ses traces sous les pas de Zohre. J’ai fouillé ses papiers, ses pitons, j’ai interrogé ses témoins, sa jeunesse, je questionne mes souvenirs, mon enfance, je le cherche sur la montagne et dans ma mémoire.

Ces versants dans lesquels Zohre et moi déboulons à nouveau, la main bandée, le corps serré, il y a soixante-dix ans, la neige les couvrait donc comme une chape royale… Le talon des Koflach d’Émile se plantait dans la pente blanche. Alors qu’aujourd’hui, sous les semelles d’Émilie, le socle du Trône s’effrite, les petites pierres roulent sous les grandes en crissant, les grandes glissent sur les petites comme des radeaux, avec fracas.

Dans les pas de Zohre, je marche sur les traces de mon père. Soudain, sous moi, la montagne s’effondre.

Alors dès qu'il grandit, qu'il grimpe, qu'il m'apparaît plus proche de l'homme que j'ai connu que de l'enfant lointain, dès lors qu'il prend forme et s'incarne, il s'appelle Milou. Le petit Émile est devenu Milou - paradoxalement, le nom de l'adulte attendrit davantage que celui de l'enfant. Milou, un nom de personnage.

Je cherche donc, comme on erre, jusqu’à ce que Bibi, ma demi-sœur, me remette une pochette qui contient un fatras de documents relatifs à notre père, conservés pendant des décennies par sa première épouse. Je la reçois comme un cadeau, quoique j’ignore à quels souvenirs, au-delà des miens, je m’apprête à me confronter.

Le lion de Joseph Kessel : partie 1

Comment se nomme l’enfant que rencontre le narrateur ?

412 lecteurs ont répondu