Que faire de ses squelettes dans le placard, d'un crâne dans son salon ?

Si ce n'est les dénoncer. le restituer.

Au fil des rencontres et de ses recherches, l'auteur apprend peu à peu, parfois maladroitement, à déconstruire les préjugés entretenus par une société raciste en même temps qu'il apprend l'histoire et la culture de ces peuples premiers.

Il y exhume les squelettes du colonialisme, du racisme et du génocide bien enfouis sous la terre de l'indifférence, de l'ignorance et de la mésinformation ou désinformation à propos de peuples encore discriminés et stéréotypés de nos jours et ce depuis plus de deux siècles.

On se rend bien compte des préjugés intériorisés, du racisme (ordinaire) que subissent les aborigènes, du génocide culturel et spirituel subit, mais aussi des tentatives et mouvements de réappropriation (de leurs terres, leurs rites, leur passé et présent...), dont l'enjeu n'est rien de moins que le maintien en vie de leur culture. de ce qu'iels sont.

Le parallèle est évident mais frappant avec les peuples autochtones des États-Unis et du Canada.

Si le regard de John sur le monde qui l'entoure change, sa géographie intérieure en est tout autant bouleversée. Même si j'ai parfois eu l'impression de maladresses, presque de réappropriations culturelles (dont il prend parfois conscience), comme s'il essayait d'être plus militant et plus aborigène que les aborigènes eux-mêmes.

Je dois avouer que je m'attendais aussi à quelque chose de moins... administratif, et de plus spirituel, plus personnel, avec une quête dans le bush australien. Sans doute dans une vision fantasmée et stéréotypée, elle aussi.

Mais le récit a pour lui de rendre bien compte de toutes les démarches et difficultés auxquelles font face les aborigènes pour le juste rapatriement de leurs ancêtres, de leur culture et de leur Histoire (corps, armes, objets excavés des sols et envoyés dans des musées, des collections privées ou même récupérés par des particuliers comme ici) ; alors qu'ils ont déjà vu leurs sites funéraires profanés, les paysages dévastés (ressources des terres arrachées, arbres déracinés, rivières endiguées...), leurs enfants retirés pour être placés dans des pensionnats pour leur faire oublier leur langue, leur foi et leur culture.

Je m'attendais aussi à un style littéraire plus poussé, plus développé, avec plus de style justement, de flow et de poésie... Que la magie prenne par les mots. Mais le récit reste prenant et efficace tout du long, entre journal intime et journal de bord, parcouru de belles fulgurances imagées.

L'auteur m'aura en plus fait connaître une poétesse et militante indigène que j'ai très envie de découvrir : Oodgeroo Noonuccal et son recueil My People.

L'histoire de la restitution du crâne se conclue avant la fin du livre, et alors le récit prend une tournure moins factuelle et plus intimiste, dans cet apprentissage de la réalité des horreurs subies lors du lent génocide aborigène, l'Histoire du pays, avec un côté plus engagé et militant, parfois spirituel ; et suite à tous ces bouleversements, la dépression qui est mal accompagnée et mal soignée.

Jusqu'à la renaissance, physique, spirituelle, intime.

Si ce n'est les dénoncer. le restituer.

Au fil des rencontres et de ses recherches, l'auteur apprend peu à peu, parfois maladroitement, à déconstruire les préjugés entretenus par une société raciste en même temps qu'il apprend l'histoire et la culture de ces peuples premiers.

Il y exhume les squelettes du colonialisme, du racisme et du génocide bien enfouis sous la terre de l'indifférence, de l'ignorance et de la mésinformation ou désinformation à propos de peuples encore discriminés et stéréotypés de nos jours et ce depuis plus de deux siècles.

On se rend bien compte des préjugés intériorisés, du racisme (ordinaire) que subissent les aborigènes, du génocide culturel et spirituel subit, mais aussi des tentatives et mouvements de réappropriation (de leurs terres, leurs rites, leur passé et présent...), dont l'enjeu n'est rien de moins que le maintien en vie de leur culture. de ce qu'iels sont.

Le parallèle est évident mais frappant avec les peuples autochtones des États-Unis et du Canada.

Si le regard de John sur le monde qui l'entoure change, sa géographie intérieure en est tout autant bouleversée. Même si j'ai parfois eu l'impression de maladresses, presque de réappropriations culturelles (dont il prend parfois conscience), comme s'il essayait d'être plus militant et plus aborigène que les aborigènes eux-mêmes.

Je dois avouer que je m'attendais aussi à quelque chose de moins... administratif, et de plus spirituel, plus personnel, avec une quête dans le bush australien. Sans doute dans une vision fantasmée et stéréotypée, elle aussi.

Mais le récit a pour lui de rendre bien compte de toutes les démarches et difficultés auxquelles font face les aborigènes pour le juste rapatriement de leurs ancêtres, de leur culture et de leur Histoire (corps, armes, objets excavés des sols et envoyés dans des musées, des collections privées ou même récupérés par des particuliers comme ici) ; alors qu'ils ont déjà vu leurs sites funéraires profanés, les paysages dévastés (ressources des terres arrachées, arbres déracinés, rivières endiguées...), leurs enfants retirés pour être placés dans des pensionnats pour leur faire oublier leur langue, leur foi et leur culture.

Je m'attendais aussi à un style littéraire plus poussé, plus développé, avec plus de style justement, de flow et de poésie... Que la magie prenne par les mots. Mais le récit reste prenant et efficace tout du long, entre journal intime et journal de bord, parcouru de belles fulgurances imagées.

L'auteur m'aura en plus fait connaître une poétesse et militante indigène que j'ai très envie de découvrir : Oodgeroo Noonuccal et son recueil My People.

L'histoire de la restitution du crâne se conclue avant la fin du livre, et alors le récit prend une tournure moins factuelle et plus intimiste, dans cet apprentissage de la réalité des horreurs subies lors du lent génocide aborigène, l'Histoire du pays, avec un côté plus engagé et militant, parfois spirituel ; et suite à tous ces bouleversements, la dépression qui est mal accompagnée et mal soignée.

Jusqu'à la renaissance, physique, spirituelle, intime.

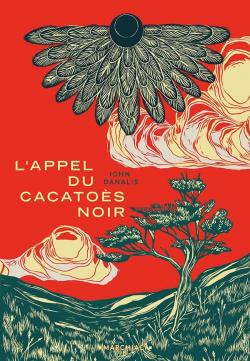

L'appel du cacatoès noir à été écrit en 2009 par John Danalis. Il vient d'être édité et traduit en français par une petite maison d'édition Marchialy.

John Danalis est un auteur et illustrateur australien.

C'est son premier récit traduit en français.

Nous sommes dans le récit, dans un récit de restitution.

Depuis 40 ans John Danalis a grandi avec un crâne posé sur une étagère dans le salon de ces parents. La famille a même donné un nom à se crâne Mary.

C'est seulement à 40 ans que John Danalis comprend l'horreur de la situation.

Ce crâne appartient à un aborigène. Son père, vétérinaire, a longtemps parcouru le bush pour soigner les troupeaux.

Lors de l'une de ses visites , à Swanhill, le père de John Danalis avait découvert les fours de campement ou coquilliers de plus de deux kilomètres de long. Ces coquilliers fournissaient un matériau bon marché, à drainage rapide, pour confectionner des revêtements de route. Des coquilliers entiers, qui souvent comprenaient des sites funéraires, furent excavés et convertis en route de campagne.

Le crâne de Mary vient de là.

Sa prise de conscience faite, John Danalis n'à plus qu'une obsession : rendre Mary à son peuple.

Ce récit va nous permettre de suivre John Danalis dans sa recherche de l'histoire ancienne de l'Australie.

Cela ressemble à une quête avec des rencontres, des certitudes qui vacillent et de profonds changements dans la vie de l'auteur.

Pour nous lecteurs c'est la découverte du monde aborigène, de leur cosmogonie désigné sous le nom de Temps du Rêve. C'est le rappel que ce peuple indigène à été spolié de ces terres et de la mémoire des anciens.

Que penser des musées qui dans leurs réserves conservent des centaines de milliers d'ossements ainsi que des milliers de lancés aborigènes.

De jeunes aborigènes ont repris le flambeau et partout où ils le peuvent, ils mettent en place des cérémonies de réenterrement des ossements de leurs ancêtres. Sans haine, sans vengeance mais avec des remerciements pour les personnes qui permettent ce retour en Terre aborigène.

Le crâne de Mary est retourné en terre aborigène après des cérémonies d'une grande émotion.

Yangurr waletya waletya ati

Werreka aty lar

Kayi kuthup

Yangurr waletya waletya ati

Ngaliyuk wawimpa kutnyuk

Werraka aty lar kumba

Nguteyuk kurruk pa yemin yemin

Kayi kuthup kayi kuthup kayi kuthup

Nous venons à toi, nous nous présentons à toi

Pour te ramener au pays

Je suis désolé

Nous venons à toi, nous nous présentons à toi

Notre frère, notre soeur

Pour te ramener au pays, reposer et dormir

Ton pays et lieu de ta sépulture

Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé

WARPA WOY

Chant de réenterrement

Jida Gulpilil.

Un récit qui m'à touché par sa simplicité, sa sincérité.

Un récit qui nous parle d'ouverture, de recherche de la différence.

Un récit qui nous parle de nos racines à chacun.

"Je me sentais juste bien. Comme si j'étais à ma place. Comme si j'étais rentré au pays"

Cette plume de cacatoès noire, animal totem pour les aborigènes Wemba Wemba est venu jusqu'à nous.

Si vous la rencontrer dans une libeairie ou une médiathièque, faites lui une petite place.

John Danalis est un auteur et illustrateur australien.

C'est son premier récit traduit en français.

Nous sommes dans le récit, dans un récit de restitution.

Depuis 40 ans John Danalis a grandi avec un crâne posé sur une étagère dans le salon de ces parents. La famille a même donné un nom à se crâne Mary.

C'est seulement à 40 ans que John Danalis comprend l'horreur de la situation.

Ce crâne appartient à un aborigène. Son père, vétérinaire, a longtemps parcouru le bush pour soigner les troupeaux.

Lors de l'une de ses visites , à Swanhill, le père de John Danalis avait découvert les fours de campement ou coquilliers de plus de deux kilomètres de long. Ces coquilliers fournissaient un matériau bon marché, à drainage rapide, pour confectionner des revêtements de route. Des coquilliers entiers, qui souvent comprenaient des sites funéraires, furent excavés et convertis en route de campagne.

Le crâne de Mary vient de là.

Sa prise de conscience faite, John Danalis n'à plus qu'une obsession : rendre Mary à son peuple.

Ce récit va nous permettre de suivre John Danalis dans sa recherche de l'histoire ancienne de l'Australie.

Cela ressemble à une quête avec des rencontres, des certitudes qui vacillent et de profonds changements dans la vie de l'auteur.

Pour nous lecteurs c'est la découverte du monde aborigène, de leur cosmogonie désigné sous le nom de Temps du Rêve. C'est le rappel que ce peuple indigène à été spolié de ces terres et de la mémoire des anciens.

Que penser des musées qui dans leurs réserves conservent des centaines de milliers d'ossements ainsi que des milliers de lancés aborigènes.

De jeunes aborigènes ont repris le flambeau et partout où ils le peuvent, ils mettent en place des cérémonies de réenterrement des ossements de leurs ancêtres. Sans haine, sans vengeance mais avec des remerciements pour les personnes qui permettent ce retour en Terre aborigène.

Le crâne de Mary est retourné en terre aborigène après des cérémonies d'une grande émotion.

Yangurr waletya waletya ati

Werreka aty lar

Kayi kuthup

Yangurr waletya waletya ati

Ngaliyuk wawimpa kutnyuk

Werraka aty lar kumba

Nguteyuk kurruk pa yemin yemin

Kayi kuthup kayi kuthup kayi kuthup

Nous venons à toi, nous nous présentons à toi

Pour te ramener au pays

Je suis désolé

Nous venons à toi, nous nous présentons à toi

Notre frère, notre soeur

Pour te ramener au pays, reposer et dormir

Ton pays et lieu de ta sépulture

Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé

WARPA WOY

Chant de réenterrement

Jida Gulpilil.

Un récit qui m'à touché par sa simplicité, sa sincérité.

Un récit qui nous parle d'ouverture, de recherche de la différence.

Un récit qui nous parle de nos racines à chacun.

"Je me sentais juste bien. Comme si j'étais à ma place. Comme si j'étais rentré au pays"

Cette plume de cacatoès noire, animal totem pour les aborigènes Wemba Wemba est venu jusqu'à nous.

Si vous la rencontrer dans une libeairie ou une médiathièque, faites lui une petite place.

Une épopée presque romanesque au pays des anciens, de celle qui ne laisse ni indifférent, ni qui s'oublie. Ou comment un quadra qui se décide à reprendre ses études, rempile à l'université et qui sous couvert d'une anecdote, pour faire briller son ego et sa soif de reconnaissance, va l'emmener finalement sur bien d'autres chemins... de ceux de l'Histoire, des coutumes Arborigènes, vieilles de 60000 ans !

.

Un voyage prenant, une lecture aisée, la découverte d'une jolie édition... Un pti hic : dommage que l'auteur n'ait pas creusé plus la partie spirituelle et partagé davantage de ce côté !

.

Un voyage prenant, une lecture aisée, la découverte d'une jolie édition... Un pti hic : dommage que l'auteur n'ait pas creusé plus la partie spirituelle et partagé davantage de ce côté !

L'auteur, John Danalis, vient d'avoir 40 ans. Cet Australien, marié et père de deux petites filles, ne sait pas trop quoi faire de sa vie, et il se décide alors pour des études de littérature aborigène. Un jour en classe, pour se montrer intéressant, il raconte innocemment qu'il a passé son enfance avec un crâne aborigène trônant sur une étagère du salon, un crâne affectueusement surnommé Mary. Pendant qu'il parle, les yeux de ses condisciples s'ouvrent comme des soucoupes, et les protestations scandalisées ne tardent pas à fuser. C'est à ce moment précis que John prend tout à coup conscience qu'il est Blanc et que sa race ne représente qu'une partie de la population australienne, "l'Autre" partie étant constituée des Aborigènes, peuple natif colonisé, dépossédé, opprimé, violenté et en grande partie anéanti sauvagement par les Blancs au cours des siècles. John réalise aussi à ce moment que le crâne de Mary n'est pas qu'un objet de décoration original, mais qu'il n'est rien moins qu'une partie des restes d'un être humain que les siens n'ont pu récupérer ni enterrer comme il se doit. Débordant de honte et de culpabilité, John veut faire amende honorable et restituer le crâne au clan de Mary. Il se lance dans des recherches pour retrouver le lieu de naissance de Mary, passe des heures sur internet et au téléphone et rencontre des Aborigènes investis dans ces "restitutions" d'ossements éparpillés par centaines à travers le monde, dans les collections des musées ou de particuliers. John découvre ainsi l'Autre Australie. Un choc des cultures qui le bouleverse et l'oblige à déconstruire préjugés et clichés, et à relire l'histoire de son pays avec d'autres lunettes.

Entendons-nous, John et sa famille ne sont pas racistes. Ils savent vaguement que les colons ont malmené les Aborigènes et qu'ils sont mis à l'écart de la société, mais n'ont pas la moindre idée des souffrances que ce peuple a subies, des discriminations qu'il subit encore. Jusque là, ils ont vécu à côté d'eux sans vraiment les voir, sans s'y intéresser, sans se poser de questions à leur sujet, sans se scandaliser de leur position d'infériorité et sans en avoir mauvaise conscience. John et ses semblables vivent dans un monde parallèle à celui des Aborigènes, dans un entre-soi satisfaisant qui n'éprouve pas le besoin de fréquenter "l'Autre".

Vu de l'extérieur, c'est surprenant, et intéressant d'observer cette soudaine prise de conscience. John est attendrissant dans sa bonne volonté à vouloir réparer le passé, dans ses gaffes et ses impairs, sa façon de prendre les choses à coeur avec une réelle sincérité et de se croire investi d'une mission de rédemption. La première partie du livre est cocasse et touchante, la scène de restitution du crâne est carrément émouvante, avec le juste équilibre entre lyrisme et sobriété. La suite, avec la déprime de John et le pèlerinage sur la tombe de Mary, est moins convaincante, et l'ensemble a une fâcheuse tendance à accumuler les clichés : tous les Aborigènes sont formidables, John, piqué de mysticisme, se convainc, a posteriori, qu'il "a toujours su" qu'il avait un lien particulier avec Mary et que c'était son destin de remplir cette mission, les journalistes sont des vautours et les psychiatres des agents à la solde des Big Pharma, la transformation du père de John de conservateur rigide en quasi-militant ouvert d'esprit est instantanée, et les cacatoès noirs qu'on croyait éteints dans la région réapparaissent soudain.

C'est bien écrit, agréable à lire et instructif sur les traditions aborigènes, une gentille histoire un peu trop sucrée, pleine de bons sentiments et de bonnes intentions, d'humilité et de générosité.

Lien : https://voyagesaufildespages..

Entendons-nous, John et sa famille ne sont pas racistes. Ils savent vaguement que les colons ont malmené les Aborigènes et qu'ils sont mis à l'écart de la société, mais n'ont pas la moindre idée des souffrances que ce peuple a subies, des discriminations qu'il subit encore. Jusque là, ils ont vécu à côté d'eux sans vraiment les voir, sans s'y intéresser, sans se poser de questions à leur sujet, sans se scandaliser de leur position d'infériorité et sans en avoir mauvaise conscience. John et ses semblables vivent dans un monde parallèle à celui des Aborigènes, dans un entre-soi satisfaisant qui n'éprouve pas le besoin de fréquenter "l'Autre".

Vu de l'extérieur, c'est surprenant, et intéressant d'observer cette soudaine prise de conscience. John est attendrissant dans sa bonne volonté à vouloir réparer le passé, dans ses gaffes et ses impairs, sa façon de prendre les choses à coeur avec une réelle sincérité et de se croire investi d'une mission de rédemption. La première partie du livre est cocasse et touchante, la scène de restitution du crâne est carrément émouvante, avec le juste équilibre entre lyrisme et sobriété. La suite, avec la déprime de John et le pèlerinage sur la tombe de Mary, est moins convaincante, et l'ensemble a une fâcheuse tendance à accumuler les clichés : tous les Aborigènes sont formidables, John, piqué de mysticisme, se convainc, a posteriori, qu'il "a toujours su" qu'il avait un lien particulier avec Mary et que c'était son destin de remplir cette mission, les journalistes sont des vautours et les psychiatres des agents à la solde des Big Pharma, la transformation du père de John de conservateur rigide en quasi-militant ouvert d'esprit est instantanée, et les cacatoès noirs qu'on croyait éteints dans la région réapparaissent soudain.

C'est bien écrit, agréable à lire et instructif sur les traditions aborigènes, une gentille histoire un peu trop sucrée, pleine de bons sentiments et de bonnes intentions, d'humilité et de générosité.

Lien : https://voyagesaufildespages..

On a déjà pu lire de nombreux articles consacrés à la restitution de restes humains conservés dans les musées occidentaux.

Ce document, publié par les géniaux éditeurs de Marchialy, pose une énorme pierre à l'édifice en prenant ce sujet épineux par le côté lumineux et humain de la lorgnette.

Comme nombre d'Australiens, John Danalis a vécu avec un crâne d'aborigène dans son salon familial. Prenant conscience de la situation à la quarantaine sonnée, il décide de restituer Mary (c'est son petit nom) à son peuple.

Tel Candide, il va se confronter à ses propres préjugés, à ceux de sa communauté mais aussi aux résistances et aux exigences des Aborigènes jusqu'à mettre en branle son véritable système de valeurs.

Jamais pontifiant ou culpabilisant, souvent drôle, « l'appel du cacatoès noir » nous démontre par le motif que combien les concepts de valeurs sont éminemment mouvants suivant les époques et les milieux. Combien l'altérité demeure un levier puissant pour réparer ce qui a été brisé dans le passé. C'est passionnant et indispensable en tout point.

Ce document, publié par les géniaux éditeurs de Marchialy, pose une énorme pierre à l'édifice en prenant ce sujet épineux par le côté lumineux et humain de la lorgnette.

Comme nombre d'Australiens, John Danalis a vécu avec un crâne d'aborigène dans son salon familial. Prenant conscience de la situation à la quarantaine sonnée, il décide de restituer Mary (c'est son petit nom) à son peuple.

Tel Candide, il va se confronter à ses propres préjugés, à ceux de sa communauté mais aussi aux résistances et aux exigences des Aborigènes jusqu'à mettre en branle son véritable système de valeurs.

Jamais pontifiant ou culpabilisant, souvent drôle, « l'appel du cacatoès noir » nous démontre par le motif que combien les concepts de valeurs sont éminemment mouvants suivant les époques et les milieux. Combien l'altérité demeure un levier puissant pour réparer ce qui a été brisé dans le passé. C'est passionnant et indispensable en tout point.

Merci à Babelio et aux éditions Marchialy pour ce partenariat.

"De quelle justification as-tu besoin ? Il n'est pas à vous. Ce que ta famille a fait est mal" [...] "Tu pourrais parler de la dignité des morts - regarde la quantité d'efforts que vous autres blancs déployez pour retrouver et rapatrier les soldats tombés sur les différents champs de bataille. C'est pareil".

J'ai voulu commencer ma chronique en présentant cet état d'esprit : on fait tout ce qui est possible pour rapatrier dans son pays d'origine les restes des soldats morts au combat loin de chez eux. On laisse les restes des aborigènes dans des caisses, dans des musées. Au mieux. Je vous laisse imaginer le pire.

Le pire, il est peut-être ici, finalement. John Danalis a grandi avec un crâne aborigène sur l'une des étagères du salon familial sans que cela ne dérange un seul des membres de sa famille. Pourquoi cela les auraient-ils questionné ? C'était un souvenir, un parmi d'autres, ramené par le père, vétérinaire, lors d'une de ses tournées dans le bush. Il a fallu attendre ce que je qualifierai de "crise de la quarantaine", de "remise en question" pour qu'un jour, John formule à haute voix, pendant un cours (il a repris ses études pour devenir enseignant) ce fait et, tout en parlant, tout en se confrontant au regard des autres, prenne enfin conscience de l'énormité de ce fait. le récit autobiographique qui commence alors nous montrera comment il va restituer le crâne à son peuple.

Ce n'est bien sûr pas si simple. John Danalis découvre alors ce que lui et des milliers (des millions ?) d'australiens ignorent : l'existence de nombreuses tribus aborigènes, leur organisation, leurs différents territoires, ou plutôt, territoires qu'ils devraient avoir si les terres leur appartenaient. C'est tout un ensemble de préjugés que John doit combattre en lui-même, et les clichés ont la vie dure. John doit se battre contre l'administration, aussi : à quoi bon rendre un crâne à son peuple ? "Pourquoi s'en soucier ?" comme le demande un journaliste. Il doit également, avant toute chose, demander à son père son accord pour rendre ce crâne - et ce n'était pas forcément pour ce quadragénaire la partie la plus facile.

L'écriture de ce livre apparaît alors comme un moyen de partager, de faire voyager Mary (nom que les Danalis avaient donné au crâne, et tant pis s'il s'est avéré que c'était celui d'un homme) grâce aux mots.

"De quelle justification as-tu besoin ? Il n'est pas à vous. Ce que ta famille a fait est mal" [...] "Tu pourrais parler de la dignité des morts - regarde la quantité d'efforts que vous autres blancs déployez pour retrouver et rapatrier les soldats tombés sur les différents champs de bataille. C'est pareil".

J'ai voulu commencer ma chronique en présentant cet état d'esprit : on fait tout ce qui est possible pour rapatrier dans son pays d'origine les restes des soldats morts au combat loin de chez eux. On laisse les restes des aborigènes dans des caisses, dans des musées. Au mieux. Je vous laisse imaginer le pire.

Le pire, il est peut-être ici, finalement. John Danalis a grandi avec un crâne aborigène sur l'une des étagères du salon familial sans que cela ne dérange un seul des membres de sa famille. Pourquoi cela les auraient-ils questionné ? C'était un souvenir, un parmi d'autres, ramené par le père, vétérinaire, lors d'une de ses tournées dans le bush. Il a fallu attendre ce que je qualifierai de "crise de la quarantaine", de "remise en question" pour qu'un jour, John formule à haute voix, pendant un cours (il a repris ses études pour devenir enseignant) ce fait et, tout en parlant, tout en se confrontant au regard des autres, prenne enfin conscience de l'énormité de ce fait. le récit autobiographique qui commence alors nous montrera comment il va restituer le crâne à son peuple.

Ce n'est bien sûr pas si simple. John Danalis découvre alors ce que lui et des milliers (des millions ?) d'australiens ignorent : l'existence de nombreuses tribus aborigènes, leur organisation, leurs différents territoires, ou plutôt, territoires qu'ils devraient avoir si les terres leur appartenaient. C'est tout un ensemble de préjugés que John doit combattre en lui-même, et les clichés ont la vie dure. John doit se battre contre l'administration, aussi : à quoi bon rendre un crâne à son peuple ? "Pourquoi s'en soucier ?" comme le demande un journaliste. Il doit également, avant toute chose, demander à son père son accord pour rendre ce crâne - et ce n'était pas forcément pour ce quadragénaire la partie la plus facile.

L'écriture de ce livre apparaît alors comme un moyen de partager, de faire voyager Mary (nom que les Danalis avaient donné au crâne, et tant pis s'il s'est avéré que c'était celui d'un homme) grâce aux mots.

Roman autobiographique, John Danalis l'auteur se rend compte de l'absurdité d'exposer un crâne sur une étagère du salon familial et décide de le restituer à la communauté aborigène. Commence alors pour lui un véritable périple, une prise de conscience aussi et des rencontres également, et surtout la découverte d'une autre culture que la sienne loin des préjugés et des idées préconçues qu'il connait à travers les médias.

Sur le peuple aborigène, j'ai lu il y a quelques mois « Sourde colère » écrit par un aborigène nommé Stan Gran, roman autobiographique que j'avais reçu également lors d'une masse critique. Ce livre m'avait permis de découvrir les difficultés rencontrées par le peuple noir aborigène depuis l'arrivée des colons blancs.

Ici il s'agit du point de vue d'un homme blanc qui prend conscience de ce que vivent les aborigènes au sein de son pays l'Australie et découvre peu à peu la culture spirituelle de ce peuple. L'auteur s'interroge, cherche des réponses à ses questions, se documente et s'amende, et il m'a permis aussi d'en apprendre davantage sur les us et coutumes aborigènes. Intéressant ! Je salue son engagement et sa persévérance dans la mission qu'il sait donner, tout le monde ne le ferait pas.

Je remercie la masse critique privilégiée de Babélio et les éditions Marchialy pour cette histoire authentique qui donne à réfléchir sur la colonisation et sur ce peuple qui a su malgré tout résister contre l'envahisseur en gardant son identité.

Sur le peuple aborigène, j'ai lu il y a quelques mois « Sourde colère » écrit par un aborigène nommé Stan Gran, roman autobiographique que j'avais reçu également lors d'une masse critique. Ce livre m'avait permis de découvrir les difficultés rencontrées par le peuple noir aborigène depuis l'arrivée des colons blancs.

Ici il s'agit du point de vue d'un homme blanc qui prend conscience de ce que vivent les aborigènes au sein de son pays l'Australie et découvre peu à peu la culture spirituelle de ce peuple. L'auteur s'interroge, cherche des réponses à ses questions, se documente et s'amende, et il m'a permis aussi d'en apprendre davantage sur les us et coutumes aborigènes. Intéressant ! Je salue son engagement et sa persévérance dans la mission qu'il sait donner, tout le monde ne le ferait pas.

Je remercie la masse critique privilégiée de Babélio et les éditions Marchialy pour cette histoire authentique qui donne à réfléchir sur la colonisation et sur ce peuple qui a su malgré tout résister contre l'envahisseur en gardant son identité.

Reçu grâce à Babelio, j'avoue que spontanément je ne me serais pas arrêtée sur ce livre. Pourtant quelle erreur ! Rien que l'objet, déjà, se démarque : le papier est très agréable, et la mise en page originale sans pourtant dénaturer la lecture.

Ensuite se place l'histoire : l'épopée réelle qu'a vécu John Danalis pour restituer à son peuple le crâne aborigène qu'il avait toujours vu dans le salon de ses parents. En commençant le livre, je me demandais bien comment il réussirait à remplir les 300 pages suivantes en ne racontant qu'un crâne à rendre et à ré-enterrer. Mais cette histoire est bien plus, c'est une plongée dans les relations entre le peuple blanc et le peuple aborigène d'Australie, et c'est fascinant. Nous en sommes tellement loin ici, pour nous tout ou presque est exotique ( et je parle en étant moi-même déjà allée en Australie...) , alors se rendre compte que même eux, sur place, méconnaissent tellement leur histoire ? L'auteur explique même qu'il connaissait mieux le nom des tribus des indiens d'Amérique que ceux des Aborigènes d'Australie.

J'avoue malgré tout avoir été mal à l'aise parfois à la lecture du livre, parce qu'il reste écrit du point de vue d'un blanc, qui même en tentant de s'éveiller à la vision des autres personnes qui vivent en Australie, reste parfois très "naïf", et très manichéen. J'aurai aimé voir un peu plus le point de vue des autres, et non pas juste par de petites phrases distillées ça et là, comme lorsqu'il veut en faire plus et qu'on lui rétorque " c'est à nous désormais de nous occuper de nous".

Pour autant, j'ai beaucoup apprécié cette lecture, et ça permet de se rappeler peut-être un peu aussi que l'Australie ça n'est pas que ce qu'on voit actuellement à la télé : la Gold Coast et ses surfeurs, les animaux mortels, et les chercheurs d'or qui creusent le paysage pour 3 pépites.... D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on voit très souvent uniquement des personnes "blanches" dans ces émissions ?

Ensuite se place l'histoire : l'épopée réelle qu'a vécu John Danalis pour restituer à son peuple le crâne aborigène qu'il avait toujours vu dans le salon de ses parents. En commençant le livre, je me demandais bien comment il réussirait à remplir les 300 pages suivantes en ne racontant qu'un crâne à rendre et à ré-enterrer. Mais cette histoire est bien plus, c'est une plongée dans les relations entre le peuple blanc et le peuple aborigène d'Australie, et c'est fascinant. Nous en sommes tellement loin ici, pour nous tout ou presque est exotique ( et je parle en étant moi-même déjà allée en Australie...) , alors se rendre compte que même eux, sur place, méconnaissent tellement leur histoire ? L'auteur explique même qu'il connaissait mieux le nom des tribus des indiens d'Amérique que ceux des Aborigènes d'Australie.

J'avoue malgré tout avoir été mal à l'aise parfois à la lecture du livre, parce qu'il reste écrit du point de vue d'un blanc, qui même en tentant de s'éveiller à la vision des autres personnes qui vivent en Australie, reste parfois très "naïf", et très manichéen. J'aurai aimé voir un peu plus le point de vue des autres, et non pas juste par de petites phrases distillées ça et là, comme lorsqu'il veut en faire plus et qu'on lui rétorque " c'est à nous désormais de nous occuper de nous".

Pour autant, j'ai beaucoup apprécié cette lecture, et ça permet de se rappeler peut-être un peu aussi que l'Australie ça n'est pas que ce qu'on voit actuellement à la télé : la Gold Coast et ses surfeurs, les animaux mortels, et les chercheurs d'or qui creusent le paysage pour 3 pépites.... D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on voit très souvent uniquement des personnes "blanches" dans ces émissions ?

Par où commencer ?

D'un côté, Babélio et les éditeurs, en l'occurrence les éditions Marchialy, font un travail remarquable. de l'autre côté, à l'autre bout du processus, les lecteurs sans lesquels la Grande Machine de l'Édition n'existerait pas sont nourris de ce labeur. Les « masses critiques » de Babélio nous permettent de découvrir des trésors par le plus grand des hasards, mais pour John Danalis le hasard n'existe plus.

Blanc, Australien, John Danalis a fort peu côtoyé les Aborigènes pendant une quarantaine d'années sans connaître à leur sujet autre chose que des clichés. C'est presque par hasard, ce hasard auquel il ne croira plus, à force, qu'il décide de restituer aux siens un crâne que son collectionneur de père avait exposé dans le salon familial et que John a toujours connu.

Avant la prise de conscience que va faire John Danalis, le crâne exposé chez ses parents ne lui faisait ni chaud ni froid.

Cette restitution du crâne, l'imposante cérémonie qu'elle va générer, de nouvelles amitiés avec les Aborigènes vont modifier en profondeur l'existence de John. Il prend conscience de la richesse de leur culture et se met à l'étudier avec passion.

Cela change sa vision du monde aborigène.

Il nous suggère de définir ce qu'est l'Europe en quelques paragraphes : la culture aborigène est tout autant riche et complexe, et elle permet [p 215] « de cohabiter simultanément dans les monde rationnel et spirituel. »

Ce beau récit autobiographique se lit comme un roman, bien écrit, bien structuré, à l'issue duquel on n'est plus la même personne : ce qui est vrai pour John Danalis, au terme d'une véritable quête initiatique, peut le devenir pour vous ou moi.

Pour moi, ce livre est bien plus qu'une occasion de se distraire, ou même de se cultiver. C'est un ouvrage d'une grande importance, il pousse à une prise de conscience et il doit nous ouvrir l'esprit, suivant en cela la démarche de John Danalis. Tous les lecteurs de ce livre ne vont pas nécessairement émigrer en Australie, ni même étudier à fond la culture aborigène, mais peut-être allons-nous manifester plus d'attention bienveillante à l'égard de l'Autre, l'étranger, l'inconnu.

Car nous avons tant à apprendre des Aborigènes. Mais, au contraire, les Européens, imbus de leur soi-disant supériorité, n'ont pas cherché à connaître les « sauvages » quand ils ont exploré l'Australie ; ils ont décidé que leur niveau d'intelligence était fort bas, que le leur était largement supérieur. Aussi valait-il mieux élever les enfants aborigènes en les coupant de leur milieu d'origine.

Je me permets une parenthèse : le vol légal d'enfants s'est pratiqué dans d'innombrables pays, sans oublier la France, où plus de 1 600 enfants réunionnais ont été placés dans des familles de la métropole alors que certains avaient leurs parents vivants entre 1963 et 1982. Ce ne serait pas surprenant de découvrir que cette pratique existe encore ici ou là.

Pour l'auteur, le fait d'enlever de force les enfants à leur famille est un [p118] « génocide culturel et spirituel. »

La suffisance, l'arrogance du Blanc, John ne manque pas de la rencontrer. Alors que les Aborigènes occupent un lieu sacré qu'on veut leur confisquer, une chaîne de télévision privée s'installe en espérant avoir du « bien saignant » à filmer. Les militants gardent difficilement leur sang-froid alors que les journalistes les couvrent d'insultes et de moqueries afin de filmer une séquence sensationnelle.

L'auteur compare ses nouveaux amis et le comportement de ces citadins stressés dont l'existence se poursuit entre nourriture industrielle, embouteillages, course permanente contre la montre.

Internet a changé ma façon de lire : c'est pourquoi je peux vous suggérer de faire les recherches que j'ai faites : en cherchant Gary Murray Australie (d'autres personnes portent ce nom ailleurs sur la planète), vous trouverez la photo de cet aîné du groupe des Wamba Wamba, vêtu de la famuse cape en peau d'oppossum largement décrite par John.

Vous pourrez aussi trouver le portrait fait par Craig Ruddy de David Gulpili, chanteur et danseur, en tapant leur deux noms : ce portrait a tenu compagnie à John, figurant en bonne place dans la chambre d'ami lors de son séjour à Melbourne.

John a cessé de croire au hasard et il le précise tout au long de son texte. Je ne sais pas s'il faut croire au hasard au sujet du cheminement qui a fait tomber son livre dans ma boîte aux lettres. Hasrad ou pas, je vous invite vivement à découvrir cet ouvrage et à le faire connaître autour de vous – et je remercie encore les éditions Marchialy et Babélio.

D'un côté, Babélio et les éditeurs, en l'occurrence les éditions Marchialy, font un travail remarquable. de l'autre côté, à l'autre bout du processus, les lecteurs sans lesquels la Grande Machine de l'Édition n'existerait pas sont nourris de ce labeur. Les « masses critiques » de Babélio nous permettent de découvrir des trésors par le plus grand des hasards, mais pour John Danalis le hasard n'existe plus.

Blanc, Australien, John Danalis a fort peu côtoyé les Aborigènes pendant une quarantaine d'années sans connaître à leur sujet autre chose que des clichés. C'est presque par hasard, ce hasard auquel il ne croira plus, à force, qu'il décide de restituer aux siens un crâne que son collectionneur de père avait exposé dans le salon familial et que John a toujours connu.

Avant la prise de conscience que va faire John Danalis, le crâne exposé chez ses parents ne lui faisait ni chaud ni froid.

Cette restitution du crâne, l'imposante cérémonie qu'elle va générer, de nouvelles amitiés avec les Aborigènes vont modifier en profondeur l'existence de John. Il prend conscience de la richesse de leur culture et se met à l'étudier avec passion.

Cela change sa vision du monde aborigène.

Il nous suggère de définir ce qu'est l'Europe en quelques paragraphes : la culture aborigène est tout autant riche et complexe, et elle permet [p 215] « de cohabiter simultanément dans les monde rationnel et spirituel. »

Ce beau récit autobiographique se lit comme un roman, bien écrit, bien structuré, à l'issue duquel on n'est plus la même personne : ce qui est vrai pour John Danalis, au terme d'une véritable quête initiatique, peut le devenir pour vous ou moi.

Pour moi, ce livre est bien plus qu'une occasion de se distraire, ou même de se cultiver. C'est un ouvrage d'une grande importance, il pousse à une prise de conscience et il doit nous ouvrir l'esprit, suivant en cela la démarche de John Danalis. Tous les lecteurs de ce livre ne vont pas nécessairement émigrer en Australie, ni même étudier à fond la culture aborigène, mais peut-être allons-nous manifester plus d'attention bienveillante à l'égard de l'Autre, l'étranger, l'inconnu.

Car nous avons tant à apprendre des Aborigènes. Mais, au contraire, les Européens, imbus de leur soi-disant supériorité, n'ont pas cherché à connaître les « sauvages » quand ils ont exploré l'Australie ; ils ont décidé que leur niveau d'intelligence était fort bas, que le leur était largement supérieur. Aussi valait-il mieux élever les enfants aborigènes en les coupant de leur milieu d'origine.

Je me permets une parenthèse : le vol légal d'enfants s'est pratiqué dans d'innombrables pays, sans oublier la France, où plus de 1 600 enfants réunionnais ont été placés dans des familles de la métropole alors que certains avaient leurs parents vivants entre 1963 et 1982. Ce ne serait pas surprenant de découvrir que cette pratique existe encore ici ou là.

Pour l'auteur, le fait d'enlever de force les enfants à leur famille est un [p118] « génocide culturel et spirituel. »

La suffisance, l'arrogance du Blanc, John ne manque pas de la rencontrer. Alors que les Aborigènes occupent un lieu sacré qu'on veut leur confisquer, une chaîne de télévision privée s'installe en espérant avoir du « bien saignant » à filmer. Les militants gardent difficilement leur sang-froid alors que les journalistes les couvrent d'insultes et de moqueries afin de filmer une séquence sensationnelle.

L'auteur compare ses nouveaux amis et le comportement de ces citadins stressés dont l'existence se poursuit entre nourriture industrielle, embouteillages, course permanente contre la montre.

Internet a changé ma façon de lire : c'est pourquoi je peux vous suggérer de faire les recherches que j'ai faites : en cherchant Gary Murray Australie (d'autres personnes portent ce nom ailleurs sur la planète), vous trouverez la photo de cet aîné du groupe des Wamba Wamba, vêtu de la famuse cape en peau d'oppossum largement décrite par John.

Vous pourrez aussi trouver le portrait fait par Craig Ruddy de David Gulpili, chanteur et danseur, en tapant leur deux noms : ce portrait a tenu compagnie à John, figurant en bonne place dans la chambre d'ami lors de son séjour à Melbourne.

John a cessé de croire au hasard et il le précise tout au long de son texte. Je ne sais pas s'il faut croire au hasard au sujet du cheminement qui a fait tomber son livre dans ma boîte aux lettres. Hasrad ou pas, je vous invite vivement à découvrir cet ouvrage et à le faire connaître autour de vous – et je remercie encore les éditions Marchialy et Babélio.

Une lecture aussi vive que la couverture très réussie des éditions Marchialy…jaquette frappant le regard , comme son contenu !

Une découverte salutaire…battant en brèche « nos racismes ordinaires »…dilués sournoisement dans nos quotidiens…

Un ouvrage dénué de pédanterie qui nous raconte l'histoire d'un australien moyen…qui va faire tout un chemin de remise en question de son éducation et d'idées toutes faites inculquées comme « ordinaires », « normales »….

Une sorte d'autofiction : l'auteur reprend tardivement ses études pour enfin devenir « enseignant ». Il choisit « La Littérature indigène », et plus exclusivement la littérature aborigène… Il ne connaît rien à leur vie, leur civilisation, bien qu'il se targue d'avoir grandi avec un crâne aborigène dans son salon, crâne rapporté par son père, vétérinaire dans le bush.

Pour épater les autres étudiants, il raconte cette histoire… Il s'en mordra les doigts, ayant « la honte de sa vie »,constatant que cela ne fait rire personne, réalisant qu'il véhicule à son tour, les idées et blagues stupidement racistes, entendues dans son milieu privilégié de « blanc »….

Il se remet en question, prend conscience des souffrances tragiques et du mépris absolu supportés par les aborigènes. Il décidera de rendre le crâne appelé affectueusement « Mary » , par sa famille, à son peuple et se plongera dans l'histoire de son pays, l'Australie… élargira ainsi sa vision de « L'Autre » différent, et là en l'occurrence, « L'Aborigène ». Une vraie révolution dans son existence...

Nous assistons à ses recherches, ses questionnements, les changements qui s'opèrent dans son appréhension du monde…

« J'ai appris qu'il était acceptable de s'émerveiller de l'Aborigène dans son milieu naturel-de préférence dans le coin le plus reculé d'un désert lointain- (...)

À l'image du kangourou - emblème à l'état sauvage, mais indésirable dans notre pâturage -, le contact avec le monde aborigène avait tendance à perturber notre idée de l'ordre des choses. Les indigènes ébranlaient les clôtures bien ordonnées de notre logique : ils bousculaient nos esprits empiriques. Car leur esprit collectif ressemblait à un mystérieux entrepôt regorgeant de ce que le monde moderne considérait comme un galimatias de superstitions et de connaissances superflues. C'est seulement maintenant que nous nous éveillons à la compréhension que cet entrepôt vieux de 60 000 ans contient des réponses aux questions que nous avons à peine commencé à nous poser. Et les gardiens de cet entrepôt possédaient une joyeuse aptitude à vivre dans l'instant qui nous déroutait et nous agaçait diablement. Mais évidemment, notre plus grosse "bête noire"...c'était la couleur de leur peau. (p. 21)”….

Tout un périple mouvementé pour “rapatrier” dans les rituels aborigènes, le crâne de « Mary » dans « sa » terre d'origine. Ce que réussira à faire John Danalis, objectif qu'il atteindra et dans lequel il entraînera son père, pourtant récalcitrant, au début de l'entreprise. ..

Une lecture vivifiante qui secoue toutes les certitudes et met à mal les conditionnements tenaces dans lesquels nous grandissons, et à partir desquels, nous agissons le plus souvent, sans réfléchir plus avant…

Un vrai réquisitoire d'autant plus efficace qu'il est dénué d'agressivité, que le narrateur- auteur, se met lui-même en accusation devant ses préjugés et les images fausses inculquées au fil de sa scolarité et des enseignements « prémâchés », ainsi que par son milieu de « blanc », de classe moyenne…

Réquisitoire indirect sur tous les abus injustifiables de tous les Colonisateurs, méprisant la culture , les traditions, les usages des « colonisés » allant jusqu'à éradiquer, rejeter, détruire…faisant disparaître des arts de vivre et des savoir-faire irremplaçables… Pour illustrer ce propos essentiel traité dans ce livre, je me permets de transcrire l'extrait suivant…

"T'es au courant des écorces qui ont été amenées d'Angleterre, Gary t'en a déjà parlé ? (...)

"Ouais, je me souviens d'avoir lu quelque chose là-dessus. Vous avez intenté une action en justice contre le British Museum et le musée de Melbourne pour tenter de les garder ici, en Australie.

-C'est ça."

Jason était ravi que je sois au courant.

"Bon, imagine, elles arrivent pour une exposition, prêtées par le British Museum, et pour nous, c'est le choc ! On ne savait même pas que ce type de gravure sur écorce faisait partie de notre patrimoine. Parce que, après nous avoir tous chassés de notre terre, nous les Koori, ils ont abattu tous les grands vieux arbres, y compris ceux qui étaient gravés. Ces écorces sont les dernières qui restent au monde.Tous, on ignorait qu'on savait faire ça, c'était un savoir perdu. Et bon, soudain, voilà que les jeunes se mettent à étudier ces écorces de très près, à essayer de lire les symboles, à essayer de retrouver quels outils ils utilisaient, et du jour au lendemain, nous voilà tous en train de graver des écorces comme des fous, on a fait une exposition, on retrouvait nos racines !"

J'ai regardé Jason et vu que la lumière était revenue dans ses yeux. Nous sommes restés quelques minutes en silence; on en dit parfois tellement plus en se taisant. « (p. 198)

Ce texte est d'autant plus réussi qu'il éveille l'envie de se documenter en profondeur sur la population aborigène et son histoire…sur l'histoire Australienne. Après cette narration de qualité, communicative , je reprends un autre roman débuté, cette fois, d'une auteure issue de la communauté aborigène wiradjuri, Tara June Winch, « La Récolte »[éditions Gaïa 2020 ]

Une découverte salutaire…battant en brèche « nos racismes ordinaires »…dilués sournoisement dans nos quotidiens…

Un ouvrage dénué de pédanterie qui nous raconte l'histoire d'un australien moyen…qui va faire tout un chemin de remise en question de son éducation et d'idées toutes faites inculquées comme « ordinaires », « normales »….

Une sorte d'autofiction : l'auteur reprend tardivement ses études pour enfin devenir « enseignant ». Il choisit « La Littérature indigène », et plus exclusivement la littérature aborigène… Il ne connaît rien à leur vie, leur civilisation, bien qu'il se targue d'avoir grandi avec un crâne aborigène dans son salon, crâne rapporté par son père, vétérinaire dans le bush.

Pour épater les autres étudiants, il raconte cette histoire… Il s'en mordra les doigts, ayant « la honte de sa vie »,constatant que cela ne fait rire personne, réalisant qu'il véhicule à son tour, les idées et blagues stupidement racistes, entendues dans son milieu privilégié de « blanc »….

Il se remet en question, prend conscience des souffrances tragiques et du mépris absolu supportés par les aborigènes. Il décidera de rendre le crâne appelé affectueusement « Mary » , par sa famille, à son peuple et se plongera dans l'histoire de son pays, l'Australie… élargira ainsi sa vision de « L'Autre » différent, et là en l'occurrence, « L'Aborigène ». Une vraie révolution dans son existence...

Nous assistons à ses recherches, ses questionnements, les changements qui s'opèrent dans son appréhension du monde…

« J'ai appris qu'il était acceptable de s'émerveiller de l'Aborigène dans son milieu naturel-de préférence dans le coin le plus reculé d'un désert lointain- (...)

À l'image du kangourou - emblème à l'état sauvage, mais indésirable dans notre pâturage -, le contact avec le monde aborigène avait tendance à perturber notre idée de l'ordre des choses. Les indigènes ébranlaient les clôtures bien ordonnées de notre logique : ils bousculaient nos esprits empiriques. Car leur esprit collectif ressemblait à un mystérieux entrepôt regorgeant de ce que le monde moderne considérait comme un galimatias de superstitions et de connaissances superflues. C'est seulement maintenant que nous nous éveillons à la compréhension que cet entrepôt vieux de 60 000 ans contient des réponses aux questions que nous avons à peine commencé à nous poser. Et les gardiens de cet entrepôt possédaient une joyeuse aptitude à vivre dans l'instant qui nous déroutait et nous agaçait diablement. Mais évidemment, notre plus grosse "bête noire"...c'était la couleur de leur peau. (p. 21)”….

Tout un périple mouvementé pour “rapatrier” dans les rituels aborigènes, le crâne de « Mary » dans « sa » terre d'origine. Ce que réussira à faire John Danalis, objectif qu'il atteindra et dans lequel il entraînera son père, pourtant récalcitrant, au début de l'entreprise. ..

Une lecture vivifiante qui secoue toutes les certitudes et met à mal les conditionnements tenaces dans lesquels nous grandissons, et à partir desquels, nous agissons le plus souvent, sans réfléchir plus avant…

Un vrai réquisitoire d'autant plus efficace qu'il est dénué d'agressivité, que le narrateur- auteur, se met lui-même en accusation devant ses préjugés et les images fausses inculquées au fil de sa scolarité et des enseignements « prémâchés », ainsi que par son milieu de « blanc », de classe moyenne…

Réquisitoire indirect sur tous les abus injustifiables de tous les Colonisateurs, méprisant la culture , les traditions, les usages des « colonisés » allant jusqu'à éradiquer, rejeter, détruire…faisant disparaître des arts de vivre et des savoir-faire irremplaçables… Pour illustrer ce propos essentiel traité dans ce livre, je me permets de transcrire l'extrait suivant…

"T'es au courant des écorces qui ont été amenées d'Angleterre, Gary t'en a déjà parlé ? (...)

"Ouais, je me souviens d'avoir lu quelque chose là-dessus. Vous avez intenté une action en justice contre le British Museum et le musée de Melbourne pour tenter de les garder ici, en Australie.

-C'est ça."

Jason était ravi que je sois au courant.

"Bon, imagine, elles arrivent pour une exposition, prêtées par le British Museum, et pour nous, c'est le choc ! On ne savait même pas que ce type de gravure sur écorce faisait partie de notre patrimoine. Parce que, après nous avoir tous chassés de notre terre, nous les Koori, ils ont abattu tous les grands vieux arbres, y compris ceux qui étaient gravés. Ces écorces sont les dernières qui restent au monde.Tous, on ignorait qu'on savait faire ça, c'était un savoir perdu. Et bon, soudain, voilà que les jeunes se mettent à étudier ces écorces de très près, à essayer de lire les symboles, à essayer de retrouver quels outils ils utilisaient, et du jour au lendemain, nous voilà tous en train de graver des écorces comme des fous, on a fait une exposition, on retrouvait nos racines !"

J'ai regardé Jason et vu que la lumière était revenue dans ses yeux. Nous sommes restés quelques minutes en silence; on en dit parfois tellement plus en se taisant. « (p. 198)

Ce texte est d'autant plus réussi qu'il éveille l'envie de se documenter en profondeur sur la population aborigène et son histoire…sur l'histoire Australienne. Après cette narration de qualité, communicative , je reprends un autre roman débuté, cette fois, d'une auteure issue de la communauté aborigène wiradjuri, Tara June Winch, « La Récolte »[éditions Gaïa 2020 ]

Les Dernières Actualités

Voir plus

Quiz

Voir plus

Quelle guerre ?

Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell

la guerre hispano américaine

la guerre d'indépendance américaine

la guerre de sécession

la guerre des pâtissiers

12 questions

3247 lecteurs ont répondu

Thèmes :

guerre

, histoire militaire

, histoireCréer un quiz sur ce livre3247 lecteurs ont répondu