Citations sur Brancusi (4)

À notre arrivée à Paris en 1947, Constantin Brancusi nous demanda de rester à ses côtés et nous installa dans un atelier voisin du sien. Brancusi avait alors 71 ans. Il nous fit les confidents de ses idées, nous amenant ainsi à une pleine compréhension de son esthétique. Brancusi fut toujours préoccupé par le sort que connaîtrait son œuvre après sa mort. Tant que nous fûmes près de lui, il nous fit souvent part de ses inquiétudes à ce sujet.

Quand il fit son testament en 1956, il spécifia qu’après son décès les biens de son patrimoine seraient confondus avec les nôtres (article 1002 du Code civil), à l’exception d’un legs particulier fait à l’État français.

C’est ce legs à l’État qui a permis, selon la volonté de l’artiste, la reconstitution de son atelier d’abord au musée d’Art moderne de l’avenue du Président Wilson, puis au centre Georges Pompidou.

En nous instituant ses légataires universels, Constantin Brancusi nous faisait ses ayants droits et nous investissait du droit moral sur son œuvre.

Il agissait ainsi en pleine connaissance de cause, sachant parfaitement qu’il nous donnait de ce fait et donnait à nous seuls le droit d’effectuer, dans les formes légales, les tirages de ses œuvres.

[…]

Contrairement à ce que pensent ceux qui ne l’ont pas connu, Brancusi, comme tous les sculpteurs, désirait que chacune de ses œuvres fût visible et admirée, en même temps, dans différents pays. On ne peut trouver dans les écrits et les propos de Brancusi aucune indication montrant qu’il voulait réserver la diffusion de son message aux seules œuvres de bronze ou d’acier réalisées avant sa mort. Bien au contraire, il a conservé ses moules dans son atelier et, loin d’interdire leur emploi, il nous a, en nous faisant ses légataires universels, « ses enfants » comme d’ailleurs il nous appelait devant tout le monde, transmis son droit moral, ce qui (et il nous le répétait souvent) nous conférait, entre autres, le droit exclusif de procéder à des fontes à partir de ses moules.

(pp. 270-271, Natalia Dumitresco & Alexandre Istrati)

Quand il fit son testament en 1956, il spécifia qu’après son décès les biens de son patrimoine seraient confondus avec les nôtres (article 1002 du Code civil), à l’exception d’un legs particulier fait à l’État français.

C’est ce legs à l’État qui a permis, selon la volonté de l’artiste, la reconstitution de son atelier d’abord au musée d’Art moderne de l’avenue du Président Wilson, puis au centre Georges Pompidou.

En nous instituant ses légataires universels, Constantin Brancusi nous faisait ses ayants droits et nous investissait du droit moral sur son œuvre.

Il agissait ainsi en pleine connaissance de cause, sachant parfaitement qu’il nous donnait de ce fait et donnait à nous seuls le droit d’effectuer, dans les formes légales, les tirages de ses œuvres.

[…]

Contrairement à ce que pensent ceux qui ne l’ont pas connu, Brancusi, comme tous les sculpteurs, désirait que chacune de ses œuvres fût visible et admirée, en même temps, dans différents pays. On ne peut trouver dans les écrits et les propos de Brancusi aucune indication montrant qu’il voulait réserver la diffusion de son message aux seules œuvres de bronze ou d’acier réalisées avant sa mort. Bien au contraire, il a conservé ses moules dans son atelier et, loin d’interdire leur emploi, il nous a, en nous faisant ses légataires universels, « ses enfants » comme d’ailleurs il nous appelait devant tout le monde, transmis son droit moral, ce qui (et il nous le répétait souvent) nous conférait, entre autres, le droit exclusif de procéder à des fontes à partir de ses moules.

(pp. 270-271, Natalia Dumitresco & Alexandre Istrati)

La colonne sans fin

Fonte de fer métallisée jaune par du cuivre doré

Colonne. h. 29,35 m

Module. h. 180 ; l. 90 ; p. 45

Élément de base. h. 145 ; l. 45

Brancusi avait d’abord exécuté un modèle en bois de tilleul. Les pièces en fonte ont été nettoyées au sable et polies. La colonne est formée de 15 éléments et 2 demi-éléments. Chaque élément pèse 860 kg et la tige en acier, armature de la colonne, pèse 15 t. L’ensemble de la colonne pèse environ 29 t.

La tige en acier est composée de trois parties. Un socle souverain en béton (un cube de 5 m de côté) soutient l’ensemble. Les éléments ont été coulés en septembre et octobre 1937. Au sommet de la colonne, le dernier élément est couvert d’une plaque étanche qui sert d’assemblage et empêche l’eau de pénétrer. À l’intérieur de la colonne sont fixés quatre paratonnerres.

Les travaux ont commencé sur place en octobre 1937 et se sont terminées en juillet 1938. Le montage est effectué sous la surveillance de l’ingénieur Georgescu-Gorjan. L’échafaudage a été gardé de juin à juillet 1938 pour la métallisation.

(p. 314)

Fonte de fer métallisée jaune par du cuivre doré

Colonne. h. 29,35 m

Module. h. 180 ; l. 90 ; p. 45

Élément de base. h. 145 ; l. 45

Brancusi avait d’abord exécuté un modèle en bois de tilleul. Les pièces en fonte ont été nettoyées au sable et polies. La colonne est formée de 15 éléments et 2 demi-éléments. Chaque élément pèse 860 kg et la tige en acier, armature de la colonne, pèse 15 t. L’ensemble de la colonne pèse environ 29 t.

La tige en acier est composée de trois parties. Un socle souverain en béton (un cube de 5 m de côté) soutient l’ensemble. Les éléments ont été coulés en septembre et octobre 1937. Au sommet de la colonne, le dernier élément est couvert d’une plaque étanche qui sert d’assemblage et empêche l’eau de pénétrer. À l’intérieur de la colonne sont fixés quatre paratonnerres.

Les travaux ont commencé sur place en octobre 1937 et se sont terminées en juillet 1938. Le montage est effectué sous la surveillance de l’ingénieur Georgescu-Gorjan. L’échafaudage a été gardé de juin à juillet 1938 pour la métallisation.

(p. 314)

Depuis toujours, Brancusi souhaitait écrire un livre sur lui-même. Dans ce but, dès 1926, il avait conçu une série de dessins (« De New York à Paris, de Paris à New York ») pour la couverture de son futur ouvrage, avait noté ses célèbres aphorismes et exécuté d’innombrables photographies de ses sculptures. En nous apprenant à faire des photos, il nous avait demandé de l’aider dans ce travail. Malheureusement, sa mort a mis fin à ce projet. En mémoire du Maître, nous avons décidé d’écrire ce témoignage sur notre vie avec lui, sa façon de travailler, sa conception de l’art.

(p. 269, Natalia Dumitresco & Alexandre Istrati)

(p. 269, Natalia Dumitresco & Alexandre Istrati)

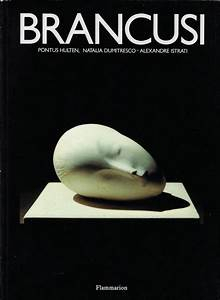

Ce n’est pas par hasard si la maturation de l’idée que se faisait Brancusi de la sculpture en tant qu’objet autonome s’effectue dans une série d’œuvres en forme de tête, la série des « Nouveau-Nés ». La tête était la forme à la plus forte charge affective qui se puisse concevoir, le volume qui renferme ce mystérieux dispositif électrochimique qu’est le cerveau. Et la tête du nouveau-né, avec son extrême fragilité, la façon dont elle recèle la vie future, de même qu’un œuf, correspondait exactement à l’idée de l’objet a supercharge affective.

Mais alors, les Nouveau-Nés sont-ils des représentations de têtes ? Pas vraiment. De toute façon, il importe beaucoup plus qu’ils soient des objets fabriqués à partir de divers matériaux, et dont la forme extérieure contient une force intérieure, à l’instar du cerveau. La forme est la matérialisation du sens, du contenu. En ce sens, ce contenu, est le plus fort possible, c’est la force vitale. La forme, c’est la forme essentielle. D’un geste majestueux, en un temps bref, Brancusi fait entrer la sculpture dans un âge d’or, où un objet devient une sculpture parce qu’il est investi d’un pouvoir existentiel. On pourrait dire que ses sculptures deviennent des objets sacrés, mais elles ne ressortissent pas à une religion. À l’origine, quand elles furent réalisées, elles ne s’appuyaient sur aucune acceptation ou convention culturelle, elles devaient faire sentir leurs forces par leur puissance propre, sans aucune explication, littéraire, religieuse, ni aucune autre sorte d’enjolivure. Les forces existentielles devaient rayonner de la forme de l’objet avec l’évidence de la clarté solaire. Elles devaient être des objets fabriqués par l’homme qui résumaient la force de l’homme.

(extrait de la préface de Pontus Hulten, p. 9)

Mais alors, les Nouveau-Nés sont-ils des représentations de têtes ? Pas vraiment. De toute façon, il importe beaucoup plus qu’ils soient des objets fabriqués à partir de divers matériaux, et dont la forme extérieure contient une force intérieure, à l’instar du cerveau. La forme est la matérialisation du sens, du contenu. En ce sens, ce contenu, est le plus fort possible, c’est la force vitale. La forme, c’est la forme essentielle. D’un geste majestueux, en un temps bref, Brancusi fait entrer la sculpture dans un âge d’or, où un objet devient une sculpture parce qu’il est investi d’un pouvoir existentiel. On pourrait dire que ses sculptures deviennent des objets sacrés, mais elles ne ressortissent pas à une religion. À l’origine, quand elles furent réalisées, elles ne s’appuyaient sur aucune acceptation ou convention culturelle, elles devaient faire sentir leurs forces par leur puissance propre, sans aucune explication, littéraire, religieuse, ni aucune autre sorte d’enjolivure. Les forces existentielles devaient rayonner de la forme de l’objet avec l’évidence de la clarté solaire. Elles devaient être des objets fabriqués par l’homme qui résumaient la force de l’homme.

(extrait de la préface de Pontus Hulten, p. 9)

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Pontus Hulten (8)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Quel est le bon titre des livres d’Emile Zola (2) ?

... ?

La catastrophe

La débâcle

Le naufrage

Le désastre

10 questions

206 lecteurs ont répondu

Thème :

Émile ZolaCréer un quiz sur ce livre206 lecteurs ont répondu