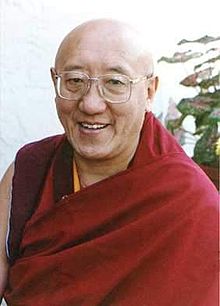

Citations de Bokar Rimpoché (31)

Les bodhisattvas, dans leur compassion infinie pour les êtres qui souffrent, forment des souhaits qui les conduisent à agir pour eux d’une manière plutôt que d’une autre. Ainsi, l’activité principale de Tara est-elle d’écarter la peur et le danger.

Qu’est-ce que la peur ? Comment Tara y remédie-t-elle ? C’est ce que nous allons essayer de comprendre maintenant.

Nous sommes confrontés au cours de notre existence à deux types de peur :

- le premier est la crainte de ne pas obtenir ce que nous désirons ;

- le second est la peur de ne pas pouvoir éliminer un danger, une menace, ou telle circonstance pour nous douloureuse.

Par l’effet de l’une ou l’autre de ces raisons, nous nous trouvons très souvent dans un état de crainte, qui peut se situer à des degrés très variés, allant de l’inquiétude à la frayeur.

Si l’on regarde au fond des choses, on verra que la cause réelle de ces peurs n’est autre que l’ego lui-même, ou plus exactement l’attachement à l’ego, au “moi”. Plus cet -attachement au moi est grand, plus les peurs sont nombreuses_: tout ce qui menace “moi” d’une manière ou d’une autre engendre la peur ; tout ce que “moi” risque de perdre engendre aussi la peur. Tout ce que “moi” craint de ne pas obtenir produit encore la peur. Crainte et croyance en la réalité du moi, crainte et attachement à soi-même sont extrêmement liés.

Sur cette cause profonde se greffent différents facteurs : les circonstances de l’existence, mais aussi certaines prédispositions karmiques. Ce sont ces dernières qui engendrent parfois des craintes apparemment sans raison, ou un état d’inquiétude quasi permanent que ne semble justifier aucun événement extérieur.

Le corrélatif de tout sentiment de peur est le désir de trouver une aide et une protection. Or, le monde extérieur est souvent bien impuissant à nous fournir ce secours auquel nous aspirons, à tel point que la peur peut déboucher sur le désespoir.

Ce que le monde ne peut nous donner, la réalité qui transcende ce monde, incarnée par les bouddhas et les -bodhisattvas, peut nous l’accorder. En particulier, l’activité de tous les bouddhas dirigée vers l’élimination de la crainte et du danger se trouve réunie en la personne divine de Tara.

Tara possède ainsi le pouvoir de nous secourir.

Ce pouvoir ne sera cependant effectif que si nous nous fions à lui. Pour que Tara puisse nous aider, il faut que nous la priions, que nous l’appelions du fond du cœur, sans réserve et sans aucun doute sur son intervention. De la puissance de notre confiance dépendra la réponse de la divinité. Si le doute habite notre esprit, il est peu probable que la bénédiction et la protection de Tara descendent sur nous, alors qu’une confiance sans réserve, une conviction complète, les rendra certaines.

En réalité, toutes les apparences de ce monde sont une manifestation de notre esprit. La peur, la crainte et le danger sont aussi des manifestations de notre esprit, tout comme lors d’un mauvais rêve l’esprit crée à la fois la menace et celui qui éprouve la menace. La faculté créatrice de notre esprit est très puissante. C’est cette même puissance qui va s’exercer dans la prière fervente adressée à Tara et qui, jointe à la volonté immense de Tara de secourir les êtres, rendra possible la protection. Le secours que nous recevons est le fruit de la rencontre de ces deux facteurs_: la force de notre dévotion et la compassion de Tara.

Il faut bien comprendre que si les phénomènes possédaient une réalité en soi, aucune modification ne serait possible. Du fait qu’ils sont vides par nature, ils ne sont que des expressions des conditionnements profonds de notre esprit, qui peuvent se modifier. C’est ce qui explique l’efficacité de notre prière et de la réponse de Tara.

C’est aussi pourquoi, lorsqu’est réalisée la nature de l’esprit, toute crainte a disparu.

(Pages 28-32)

Qu’est-ce que la peur ? Comment Tara y remédie-t-elle ? C’est ce que nous allons essayer de comprendre maintenant.

Nous sommes confrontés au cours de notre existence à deux types de peur :

- le premier est la crainte de ne pas obtenir ce que nous désirons ;

- le second est la peur de ne pas pouvoir éliminer un danger, une menace, ou telle circonstance pour nous douloureuse.

Par l’effet de l’une ou l’autre de ces raisons, nous nous trouvons très souvent dans un état de crainte, qui peut se situer à des degrés très variés, allant de l’inquiétude à la frayeur.

Si l’on regarde au fond des choses, on verra que la cause réelle de ces peurs n’est autre que l’ego lui-même, ou plus exactement l’attachement à l’ego, au “moi”. Plus cet -attachement au moi est grand, plus les peurs sont nombreuses_: tout ce qui menace “moi” d’une manière ou d’une autre engendre la peur ; tout ce que “moi” risque de perdre engendre aussi la peur. Tout ce que “moi” craint de ne pas obtenir produit encore la peur. Crainte et croyance en la réalité du moi, crainte et attachement à soi-même sont extrêmement liés.

Sur cette cause profonde se greffent différents facteurs : les circonstances de l’existence, mais aussi certaines prédispositions karmiques. Ce sont ces dernières qui engendrent parfois des craintes apparemment sans raison, ou un état d’inquiétude quasi permanent que ne semble justifier aucun événement extérieur.

Le corrélatif de tout sentiment de peur est le désir de trouver une aide et une protection. Or, le monde extérieur est souvent bien impuissant à nous fournir ce secours auquel nous aspirons, à tel point que la peur peut déboucher sur le désespoir.

Ce que le monde ne peut nous donner, la réalité qui transcende ce monde, incarnée par les bouddhas et les -bodhisattvas, peut nous l’accorder. En particulier, l’activité de tous les bouddhas dirigée vers l’élimination de la crainte et du danger se trouve réunie en la personne divine de Tara.

Tara possède ainsi le pouvoir de nous secourir.

Ce pouvoir ne sera cependant effectif que si nous nous fions à lui. Pour que Tara puisse nous aider, il faut que nous la priions, que nous l’appelions du fond du cœur, sans réserve et sans aucun doute sur son intervention. De la puissance de notre confiance dépendra la réponse de la divinité. Si le doute habite notre esprit, il est peu probable que la bénédiction et la protection de Tara descendent sur nous, alors qu’une confiance sans réserve, une conviction complète, les rendra certaines.

En réalité, toutes les apparences de ce monde sont une manifestation de notre esprit. La peur, la crainte et le danger sont aussi des manifestations de notre esprit, tout comme lors d’un mauvais rêve l’esprit crée à la fois la menace et celui qui éprouve la menace. La faculté créatrice de notre esprit est très puissante. C’est cette même puissance qui va s’exercer dans la prière fervente adressée à Tara et qui, jointe à la volonté immense de Tara de secourir les êtres, rendra possible la protection. Le secours que nous recevons est le fruit de la rencontre de ces deux facteurs_: la force de notre dévotion et la compassion de Tara.

Il faut bien comprendre que si les phénomènes possédaient une réalité en soi, aucune modification ne serait possible. Du fait qu’ils sont vides par nature, ils ne sont que des expressions des conditionnements profonds de notre esprit, qui peuvent se modifier. C’est ce qui explique l’efficacité de notre prière et de la réponse de Tara.

C’est aussi pourquoi, lorsqu’est réalisée la nature de l’esprit, toute crainte a disparu.

(Pages 28-32)

On compte parmi les figures les plus célèbres du bouddhisme de l’Inde ancienne deux yogis, dont l’un, Tilopa, était le maître et l’autre, Naropa, le disciple. Naropa, éminent érudit qui, en quête de vérité, avait quitté ses hautes fonctions universitaires, était arrivé auprès de Tilopa après qu’une voix lui eut dit que celui-ci était son maître. Il resta douze ans auprès de lui. Or, Tilopa, dont la conduite était totalement déroutante, ne lui donnait aucune instruction ; il ne lui parlait même jamais du dharma. Naropa avait beau lui demander de lui expliquer le Mahamoudra, il ne recevait aucune réponse. Tilopa, en revanche, lui infligeait toutes sortes d’épreuves extrêmement douloureuses.

Au bout des douze années, Tilopa donna enfin une instruction à Naropa. Pointant un doigt vers le ciel, il lui dit :

- Oh ! Ceci est la prime conscience, connaissance en soi ! Ce n’est ni exprimable par la parole, ni concevable par la pensée. Moi-même, Tilopa, je n’ai rien à te montrer.

Tilopa ne voulait pas entrer dans les méandres du discours, il voulait aussi que Naropa sorte du jeu de l’intellect dans lequel il était si brillant. Il n’avait rien à montrer, Naropa n’avait rien à voir. Pourtant, un éclair de compréhension se fit dans l’esprit de celui-ci.

C’est alors que Tilopa, feignant la colère, prit sa sandale et en assena trois grands coups sur la tête de son disciple, puis trois coups sur le cœur, si fort que Naropa tomba évanoui. Lorsqu’il revint à lui, il avait réalisé le Mahamoudra. C’est ce qu’on nomme la « réalisation par la grâce du maître », la puissance de l’esprit d’un maître pleinement réalisé. Lorsqu’elle est reçue par un disciple karmiquement mûr et habité d’une dévotion sans faille, il peut se produire cette ouverture dont nous venons de relater un exemple. Néanmoins, dans le cas de cette transmission du Mahamoudra de Tilopa à Naropa, deux facteurs se sont additionnés?: l’exemple du ciel et la grâce soulignée par le coup de sandale.

Tous les maîtres de la lignée qui ont réalisé le Mahamoudra l’ont fait de la même manière : non seulement au travers des mots et de la réflexion, mais aussi par les symboles, par les méthodes de purification et d’accumulation de mérite, et par la grâce du maître.

Au bout des douze années, Tilopa donna enfin une instruction à Naropa. Pointant un doigt vers le ciel, il lui dit :

- Oh ! Ceci est la prime conscience, connaissance en soi ! Ce n’est ni exprimable par la parole, ni concevable par la pensée. Moi-même, Tilopa, je n’ai rien à te montrer.

Tilopa ne voulait pas entrer dans les méandres du discours, il voulait aussi que Naropa sorte du jeu de l’intellect dans lequel il était si brillant. Il n’avait rien à montrer, Naropa n’avait rien à voir. Pourtant, un éclair de compréhension se fit dans l’esprit de celui-ci.

C’est alors que Tilopa, feignant la colère, prit sa sandale et en assena trois grands coups sur la tête de son disciple, puis trois coups sur le cœur, si fort que Naropa tomba évanoui. Lorsqu’il revint à lui, il avait réalisé le Mahamoudra. C’est ce qu’on nomme la « réalisation par la grâce du maître », la puissance de l’esprit d’un maître pleinement réalisé. Lorsqu’elle est reçue par un disciple karmiquement mûr et habité d’une dévotion sans faille, il peut se produire cette ouverture dont nous venons de relater un exemple. Néanmoins, dans le cas de cette transmission du Mahamoudra de Tilopa à Naropa, deux facteurs se sont additionnés?: l’exemple du ciel et la grâce soulignée par le coup de sandale.

Tous les maîtres de la lignée qui ont réalisé le Mahamoudra l’ont fait de la même manière : non seulement au travers des mots et de la réflexion, mais aussi par les symboles, par les méthodes de purification et d’accumulation de mérite, et par la grâce du maître.

Lorsque le maître nous donne des instructions qui présentent la nature de l’esprit en termes discursifs, il ne prétend pas nous montrer la vérité de cette nature, mais il nous fournit des indications qui vont nous permettre de méditer et, par là, de découvrir par l’expérience directe ce qu’aucun mot ne saurait désigner, car ce qui est est inexprimable. En dehors de notre propre expérience, rien ne peut nous faire vraiment comprendre ce dont il s’agit.

Lorsqu’on vit au niveau des mots et des concepts, comme c’est notre cas, une telle approche peut nous paraître bien étrange?: de l’esprit, on ne peut pas dire qu’il existe, on ne peut pas dire non plus qu’il n’existe pas, on ne peut pas dire qu’il est à la fois existant et inexistant, on ne peut pas dire qu’il n’est ni l’un ni l’autre. C’est une histoire de fous ! Une personne extérieure au bouddhisme trouvera notre philosophie tout ce qu’il y a de plus étrange, si ce n’est totalement farfelue, et risque de la taxer de non-sens ! On nous dit encore que les bouddhas ne voient pas l’esprit, les êtres ordinaires non plus. Bref, personne ne voit rien ! On ne sait plus vraiment où on en est, ni de quoi on parle… Aussi ne faut-il pas nous-mêmes être leurrés par les mots. Comprenons bien qu’ils ne sont que des indications, qu’ils servent à nous montrer la direction d’une réalité qui les dépasse et que seule l’expérience de la méditation peut nous révéler.

L’espace est vide : il est, par définition, immatériel et invisible. Si, cependant, on vous demande : « Avez-vous vu l’espace ? », vous répondez : « Oui, bien sûr ! »

Le dialogue pourrait se poursuivre ainsi :

- Ah bon ? Et où est-il ?

- Là, diriez-vous en pointant un doigt vers le ciel.

Pourtant, ce que vous prétendez avoir vu et pouvoir montrer est invisible.

C’est un exemple que le Bouddha donne dans les enseignements de la perfection de connaissance (prajnaparamita). « L’espace est invisible, dit-il. Pourtant les êtres disent l’avoir vu. Qu’ont-ils vu ? Ils lèvent simplement le doigt pour désigner ce qui n’a en fait aucune existence matérielle. » De même pour l’esprit, il est invisible, mais les mots sont le doigt qui en indique la direction.

Lorsqu’on vit au niveau des mots et des concepts, comme c’est notre cas, une telle approche peut nous paraître bien étrange?: de l’esprit, on ne peut pas dire qu’il existe, on ne peut pas dire non plus qu’il n’existe pas, on ne peut pas dire qu’il est à la fois existant et inexistant, on ne peut pas dire qu’il n’est ni l’un ni l’autre. C’est une histoire de fous ! Une personne extérieure au bouddhisme trouvera notre philosophie tout ce qu’il y a de plus étrange, si ce n’est totalement farfelue, et risque de la taxer de non-sens ! On nous dit encore que les bouddhas ne voient pas l’esprit, les êtres ordinaires non plus. Bref, personne ne voit rien ! On ne sait plus vraiment où on en est, ni de quoi on parle… Aussi ne faut-il pas nous-mêmes être leurrés par les mots. Comprenons bien qu’ils ne sont que des indications, qu’ils servent à nous montrer la direction d’une réalité qui les dépasse et que seule l’expérience de la méditation peut nous révéler.

L’espace est vide : il est, par définition, immatériel et invisible. Si, cependant, on vous demande : « Avez-vous vu l’espace ? », vous répondez : « Oui, bien sûr ! »

Le dialogue pourrait se poursuivre ainsi :

- Ah bon ? Et où est-il ?

- Là, diriez-vous en pointant un doigt vers le ciel.

Pourtant, ce que vous prétendez avoir vu et pouvoir montrer est invisible.

C’est un exemple que le Bouddha donne dans les enseignements de la perfection de connaissance (prajnaparamita). « L’espace est invisible, dit-il. Pourtant les êtres disent l’avoir vu. Qu’ont-ils vu ? Ils lèvent simplement le doigt pour désigner ce qui n’a en fait aucune existence matérielle. » De même pour l’esprit, il est invisible, mais les mots sont le doigt qui en indique la direction.

LA MORT DES GRANDS ÊTRES

Q. Quelle est la différence entre la mort d’une personne ordinaire et la mort d’un Bouddha?

R. : La mort d’une personne ordinaire est provoquée par l’épuisement des éléments composés du corps, en raison du karma. C’est une mort marquée par l’angoisse et la souffrance. Elle sera suivie d’une autre naissance dont les circonstances seront régies par le karma sans qu’on ait aucune liberté de choix. Ainsi que le disait Khyoungpo Neljor:

De la mort je n’ai nulle crainte

Mais je crains la renaissance

Car la renaissance suit les pas du karma.

La mort d’un Bouddha et d’un Bodhisattva est en apparence la même que celle d’un être ordinaire, si l’on ne considère que l’épuisement des composants matériels du corps. Mais, en vérité, c’est une mort sans crainte ni souffrance.

La mort n’est pour eux qu’un nom. Ils ont réalisé le mode d’être de l’esprit immortel. Ils sont au-delà de la mort et de la souffrance.

De plus les trois phases d’apparition, extension et obtention ne les concernent pas. Ces trois degrés de l’expérience n’existent que dans l’illusion.

Un Bouddha est au-delà du karma. Il ne manifeste la mort corporelle qu’à titre d’exemple pour les êtres : si même un Bouddha meurt, à plus forte raison nous-mêmes devrons mourir.

Ce n’est qu’une apparence, du point de vue de l’esprit d’un Bouddha, il n’existe ni naissance ni mort. Du point de vue des êtres ordinaires, un Bouddha apparaît comme naissant et mourant, mais ce n’est pas l’expérience du Bouddha lui-même.

Les manifestations illusoires du bardo n’ont pas lieu d’être pour un Bouddha. A la mort il demeure dans la claire lumière, qui est l’essence de l’esprit, le Corps Absolu.

Aucun karma ne régit plus ses renaissances, mais il peut, pour le bien des êtres, reprendre naissance, sans avoir à subir le processus du bardo. Demeurant dans le Corps Absolu, pour le bien des êtres il manifeste les deux corps formels : Le Corps d’Émanation et le Corps de Gloire.

Q. Quelle est la différence entre la mort d’une personne ordinaire et la mort d’un Bouddha?

R. : La mort d’une personne ordinaire est provoquée par l’épuisement des éléments composés du corps, en raison du karma. C’est une mort marquée par l’angoisse et la souffrance. Elle sera suivie d’une autre naissance dont les circonstances seront régies par le karma sans qu’on ait aucune liberté de choix. Ainsi que le disait Khyoungpo Neljor:

De la mort je n’ai nulle crainte

Mais je crains la renaissance

Car la renaissance suit les pas du karma.

La mort d’un Bouddha et d’un Bodhisattva est en apparence la même que celle d’un être ordinaire, si l’on ne considère que l’épuisement des composants matériels du corps. Mais, en vérité, c’est une mort sans crainte ni souffrance.

La mort n’est pour eux qu’un nom. Ils ont réalisé le mode d’être de l’esprit immortel. Ils sont au-delà de la mort et de la souffrance.

De plus les trois phases d’apparition, extension et obtention ne les concernent pas. Ces trois degrés de l’expérience n’existent que dans l’illusion.

Un Bouddha est au-delà du karma. Il ne manifeste la mort corporelle qu’à titre d’exemple pour les êtres : si même un Bouddha meurt, à plus forte raison nous-mêmes devrons mourir.

Ce n’est qu’une apparence, du point de vue de l’esprit d’un Bouddha, il n’existe ni naissance ni mort. Du point de vue des êtres ordinaires, un Bouddha apparaît comme naissant et mourant, mais ce n’est pas l’expérience du Bouddha lui-même.

Les manifestations illusoires du bardo n’ont pas lieu d’être pour un Bouddha. A la mort il demeure dans la claire lumière, qui est l’essence de l’esprit, le Corps Absolu.

Aucun karma ne régit plus ses renaissances, mais il peut, pour le bien des êtres, reprendre naissance, sans avoir à subir le processus du bardo. Demeurant dans le Corps Absolu, pour le bien des êtres il manifeste les deux corps formels : Le Corps d’Émanation et le Corps de Gloire.

La nature du vœu de bodhisattva

Quelle est la nature du vœu de bodhisattva ? Il s’agit de l’engagement suivant : “Pour conduire les autres au bonheur et pour les libérer de la souffrance, j’atteindrai l’Eveil. Telle est la promesse que je fais aujourd’hui.”

Ce que nous voulons obtenir, c’est l’Eveil. La raison pour laquelle nous voulons l’obtenir, c’est pour accomplir le bien de tous les êtres.

En faisant cette promesse, nous suivons le même chemin qu’ont suivi tous les bouddhas du passé. C’est pourquoi nous prenons le vœu en nous référant à eux, pensant :

“De même que tous les bouddhas du passé, lorsqu’ils étaient encore des êtres ordinaires, ont tout d’abord pris l’engagement d’atteindre l’état de bouddha pour le bien de tous les êtres, qu’ils ont ensuite parcouru le chemin du bodhisattva, pratiquant jusqu’à leur perfection les six paramitas, et qu’ils ont atteint l’état de bouddha, de la même manière, suivant leur exemple, je réaliserai aussi l’état de bouddha pour le bien de tous les êtres.”

Comme l’exprime Shantidéva dans La Marche vers l’Eveil :

De la même façon que les Bouddhas précédents ont saisi la Pensée de l’Eveil et s’y sont entraînés peu à peu, je fais naître en moi la Pensée de l’Eveil pour le bien du monde et je pratiquerai dans leur ordre tous les exercices qui y préparent.

Trois notions essentielles sont comprises dans cette promesse :

- l’objectif est d’accomplir le bien de tous les êtres grâce à l’obtention de l’état de bouddha ;

- celui qui se fixe cet objectif, c’est moi-même ;

- le moyen de l’atteindre est la pratique des six paramitas.

La promesse prend toute son importance du fait qu’elle est prononcée en prenant pour témoins les bouddhas et les bodhisattvas des dix directions.

(Pages 26-28)

Quelle est la nature du vœu de bodhisattva ? Il s’agit de l’engagement suivant : “Pour conduire les autres au bonheur et pour les libérer de la souffrance, j’atteindrai l’Eveil. Telle est la promesse que je fais aujourd’hui.”

Ce que nous voulons obtenir, c’est l’Eveil. La raison pour laquelle nous voulons l’obtenir, c’est pour accomplir le bien de tous les êtres.

En faisant cette promesse, nous suivons le même chemin qu’ont suivi tous les bouddhas du passé. C’est pourquoi nous prenons le vœu en nous référant à eux, pensant :

“De même que tous les bouddhas du passé, lorsqu’ils étaient encore des êtres ordinaires, ont tout d’abord pris l’engagement d’atteindre l’état de bouddha pour le bien de tous les êtres, qu’ils ont ensuite parcouru le chemin du bodhisattva, pratiquant jusqu’à leur perfection les six paramitas, et qu’ils ont atteint l’état de bouddha, de la même manière, suivant leur exemple, je réaliserai aussi l’état de bouddha pour le bien de tous les êtres.”

Comme l’exprime Shantidéva dans La Marche vers l’Eveil :

De la même façon que les Bouddhas précédents ont saisi la Pensée de l’Eveil et s’y sont entraînés peu à peu, je fais naître en moi la Pensée de l’Eveil pour le bien du monde et je pratiquerai dans leur ordre tous les exercices qui y préparent.

Trois notions essentielles sont comprises dans cette promesse :

- l’objectif est d’accomplir le bien de tous les êtres grâce à l’obtention de l’état de bouddha ;

- celui qui se fixe cet objectif, c’est moi-même ;

- le moyen de l’atteindre est la pratique des six paramitas.

La promesse prend toute son importance du fait qu’elle est prononcée en prenant pour témoins les bouddhas et les bodhisattvas des dix directions.

(Pages 26-28)

LES DEUX PHASES DE LA MÉDITATION DU VAJRAYANA :

CRÉATION ET ACHÈVEMENT

Les méditations du vajrayana se divisent en deux phases, appelées phase de création et phase d’achèvement.

La phase de création se réfère à la première partie de la méditation lorsqu’on crée mentalement l’apparence d’une divinité.

La phase d’achèvement se réfère à la fin de la méditation lorsque toutes les apparences se résolvent dans la vacuité. On demeure alors dans la nature de l’esprit, qui est en même temps une absence de pensées et une expérience de bonheur.

Quand une vague se forme sur la surface de la mer, elle peut apparaître comme quelque chose d’autre que la mer. Pourtant, lorsqu’elle s’affaisse, elle retombe dans la mer, qui est sa nature même. De la même manière, les phases de création et d’achèvement ne sont pas, en essence, séparées. Comme la vague et la mer, elles participent à la même nature. La phase de création est semblable à la vague qui s’élève, la phase d’achèvement à la vague qui retourne à la mer. Dans les deux cas, c’est le même esprit qui médite. Ce ne sont pas deux réalités différentes. Si l’on ne comprend pas bien cette relation, on aura peut-être l’idée que la phase de création revient à construire une maison et la phase d’achèvement à la détruire.

Pour les débutants, les deux phases ont, il est vrai, un aspect bien distinct : nous accomplissons d’abord la phase de création au cours de laquelle nous visualisons la divinité et récitons le mantra, et, à la fin de celle-ci, nous faisons la phase d’achèvement où toute apparence se résorbe dans la vacuité.

Toutefois, à un stade plus avancé, elles se révèlent indifférenciées. La phase de création part de la vacuité de l’esprit, à partir de laquelle on crée une image. Vous pouvez ainsi évoquer dans votre esprit l’image de la ville de Paris : vous voyez les édifices que vous connaissez, les rues qui vous sont familières. Tout ceci apparaît clairement. En même temps que cette manifestation se produit, elle reste néanmoins vide, dépourvue de toute réalité matérielle, d’entité indépendante. Cette vacuité, c’est la phase d’achèvement. Les deux phases sont présentes simultanément. Les apparences visualisées sont vides ; tout en étant vides, elles se produisent. C’est l’union de la manifestation et de la vacuité.

Lorsque nous visualisons Chènrézi, nous pouvons voir clairement son visage, ses bras, ses bijoux, les différentes couleurs : c’est la phase de création. En même temps, Tchènrézi est sans existence matérielle : c’est la phase d’achèvement. De la même manière les sons sont simultanément sonorité et vacuité, les pensées sont simultanément conscience et vacuité.

En réalité, chaque pensée qui s’élève dans notre esprit contient en elle-même les deux phases de création et d’achèvement.

Telle est la nature des deux phases. Nous allons voir maintenant comment “fonctionne” la méditation de Tchènrézi, comment elle participe en général à notre cheminement spirituel, quel est ensuite l’apport plus spécifique des deux phases, quelles sont enfin les caractéristiques de la phase de création.

(Pages 65-68)

CRÉATION ET ACHÈVEMENT

Les méditations du vajrayana se divisent en deux phases, appelées phase de création et phase d’achèvement.

La phase de création se réfère à la première partie de la méditation lorsqu’on crée mentalement l’apparence d’une divinité.

La phase d’achèvement se réfère à la fin de la méditation lorsque toutes les apparences se résolvent dans la vacuité. On demeure alors dans la nature de l’esprit, qui est en même temps une absence de pensées et une expérience de bonheur.

Quand une vague se forme sur la surface de la mer, elle peut apparaître comme quelque chose d’autre que la mer. Pourtant, lorsqu’elle s’affaisse, elle retombe dans la mer, qui est sa nature même. De la même manière, les phases de création et d’achèvement ne sont pas, en essence, séparées. Comme la vague et la mer, elles participent à la même nature. La phase de création est semblable à la vague qui s’élève, la phase d’achèvement à la vague qui retourne à la mer. Dans les deux cas, c’est le même esprit qui médite. Ce ne sont pas deux réalités différentes. Si l’on ne comprend pas bien cette relation, on aura peut-être l’idée que la phase de création revient à construire une maison et la phase d’achèvement à la détruire.

Pour les débutants, les deux phases ont, il est vrai, un aspect bien distinct : nous accomplissons d’abord la phase de création au cours de laquelle nous visualisons la divinité et récitons le mantra, et, à la fin de celle-ci, nous faisons la phase d’achèvement où toute apparence se résorbe dans la vacuité.

Toutefois, à un stade plus avancé, elles se révèlent indifférenciées. La phase de création part de la vacuité de l’esprit, à partir de laquelle on crée une image. Vous pouvez ainsi évoquer dans votre esprit l’image de la ville de Paris : vous voyez les édifices que vous connaissez, les rues qui vous sont familières. Tout ceci apparaît clairement. En même temps que cette manifestation se produit, elle reste néanmoins vide, dépourvue de toute réalité matérielle, d’entité indépendante. Cette vacuité, c’est la phase d’achèvement. Les deux phases sont présentes simultanément. Les apparences visualisées sont vides ; tout en étant vides, elles se produisent. C’est l’union de la manifestation et de la vacuité.

Lorsque nous visualisons Chènrézi, nous pouvons voir clairement son visage, ses bras, ses bijoux, les différentes couleurs : c’est la phase de création. En même temps, Tchènrézi est sans existence matérielle : c’est la phase d’achèvement. De la même manière les sons sont simultanément sonorité et vacuité, les pensées sont simultanément conscience et vacuité.

En réalité, chaque pensée qui s’élève dans notre esprit contient en elle-même les deux phases de création et d’achèvement.

Telle est la nature des deux phases. Nous allons voir maintenant comment “fonctionne” la méditation de Tchènrézi, comment elle participe en général à notre cheminement spirituel, quel est ensuite l’apport plus spécifique des deux phases, quelles sont enfin les caractéristiques de la phase de création.

(Pages 65-68)

C’est pourquoi, dans le texte de la Transformation de l’esprit en sept points, il est dit : Cultive la reconnaissance envers tous et N’adresse tous les blâmes qu’à un seul. Par l’amour que nous leur portons, les êtres sont en effet la source de toutes les qualités ; par l’égoïsme que nous nourrissons, nous sommes nous-mêmes la source de tous les défauts. Sachons-le bien !

Développer une attitude de bonté, d’amour et de compassion entraîne de très grands bienfaits. Pour les autres d’abord, puisque cela nous conduira à les aider quand nous serons en situation de le faire; ou bien si nous ne pouvons rien pour eux maintenant, viendra certainement un temps où nous pourrons leur apporter notre aide. Cette attitude nous empêchera aussi de faire du mal ou d’être violents. Mais aussi pour nous-mêmes, le sentiment de reconnaissance et d’amour sera d’un grand bénéfice. Pourquoi cela ? Parce que notre bienveillance et notre affection pour les autres nous attireront en retour leur bienveillance et leur affection. Sans compter que nous progresserons par là vers l’éveil.

En raison du voile de l’ignorance, il ne nous est pas possible de voir maintenant la bonté de tous les êtres à notre égard. Seul un éveillé peut en être conscient et nous le dire. C’est donc lui qui nous révèle que depuis des temps sans commencement, au cours de nos vies passées, tous les êtres ont été notre père et notre mère, tous ont eu pour nous une extrême bonté, se sont occupés de nous.

Peut être réalisée sans avoir reçu l’initiation de la part d’un Lama.

Visualiser à une coudée au dessus de sa tête un lotus épanoui et au dessus un disque lunaire

Visualiser le corps blanc et lumineux de Chenrezi assis sur le lotus qui irradie dans toutes les directions

Visualiser ses attributs , les deux mains vers le centre tenant le joyaux, le rosaire, le lotus, les soieries et bijoux qui le parent….

Visualiser la lumière qui part en direction de tous les êtres et qui rentre en vous par le sommet du crâne, et qui emplie votre corps entier.

Visualiser tous les êtres comme Chenrezi (amis, ennemis, étrangers)

Possibilité de prononcer le mantra : OM MANI PADME HOUNG

Pour finir dissoudre l’ensemble de cette visualisation dans la Vacuité (l’espace sans substance).

Visualiser à une coudée au dessus de sa tête un lotus épanoui et au dessus un disque lunaire

Visualiser le corps blanc et lumineux de Chenrezi assis sur le lotus qui irradie dans toutes les directions

Visualiser ses attributs , les deux mains vers le centre tenant le joyaux, le rosaire, le lotus, les soieries et bijoux qui le parent….

Visualiser la lumière qui part en direction de tous les êtres et qui rentre en vous par le sommet du crâne, et qui emplie votre corps entier.

Visualiser tous les êtres comme Chenrezi (amis, ennemis, étrangers)

Possibilité de prononcer le mantra : OM MANI PADME HOUNG

Pour finir dissoudre l’ensemble de cette visualisation dans la Vacuité (l’espace sans substance).

Au cours d'un enseignement qu'il donnait à Bodhgaya, Kounou Lama raconta que, vers le milieu des années quarante, il se trouvait au Kham où il accomplissait une retraite. Son lieu de résidence était une maison à deux étages ; il habitait le premier et le second était occupé par un Occidental qui, chose très rare à cette époque, pratiquait lui aussi le bouddhisme. Tous deux recevaient alors des instructions d'un lama Nyingmapa, Khèmpo Shènga. Kounou Lama et les gens des environs avaient pris l'habitude d'appeler l'étranger le "Sahib", reprenant le terme respectueux utilisé par les Indiens à l'égard des Occidentaux.

Qui pouvait être ce Sahib ? D'où venait-il ? Je ne sais pas si Kounou Lama l'a précisé. Peut-être était-ce quelqu'un qui avait fui l'Inde pendant la Seconde Guerre Mondiale, peut-être était-ce un missionnaire - il y en avait quelques uns au Kham - qui était entré dans le bouddhisme tibétain...

Toujours est-il qu'il arriva que, pendant plusieurs jours, personne ne rencontra le Sahib. Finalement, quelqu'un fit remarquer que, depuis sa fenêtre, on apercevait des arc-en-ciel dans sa chambre. Intrigués, Kounou Lama et quelques autres montèrent à l'étage, ouvrirent la porte et, effectivement, à la place du Sahib, ne virent que des arcs-en-ciel ! Ils secouèrent ses vêtements, d'où s'échappèrent encore de petits arcs-en-ciel, tombant en pluie! Du Sahib, il ne restait que les ongles et les cheveux.

Qui pouvait être ce Sahib ? D'où venait-il ? Je ne sais pas si Kounou Lama l'a précisé. Peut-être était-ce quelqu'un qui avait fui l'Inde pendant la Seconde Guerre Mondiale, peut-être était-ce un missionnaire - il y en avait quelques uns au Kham - qui était entré dans le bouddhisme tibétain...

Toujours est-il qu'il arriva que, pendant plusieurs jours, personne ne rencontra le Sahib. Finalement, quelqu'un fit remarquer que, depuis sa fenêtre, on apercevait des arc-en-ciel dans sa chambre. Intrigués, Kounou Lama et quelques autres montèrent à l'étage, ouvrirent la porte et, effectivement, à la place du Sahib, ne virent que des arcs-en-ciel ! Ils secouèrent ses vêtements, d'où s'échappèrent encore de petits arcs-en-ciel, tombant en pluie! Du Sahib, il ne restait que les ongles et les cheveux.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Lecteurs de Bokar Rimpoché (56)Voir plus

Quiz

Voir plus

Démasqué ! 🎭

"Le Masque de la mort rouge" est le titre d'une nouvelle écrite par ...

Oscar Wilde

William Irish

Edgar Poe

12 questions

140 lecteurs ont répondu

Thèmes :

littérature française

, critique littéraire

, théâtre

, littérature étrangère

, carnaval

, culture littéraireCréer un quiz sur cet auteur140 lecteurs ont répondu