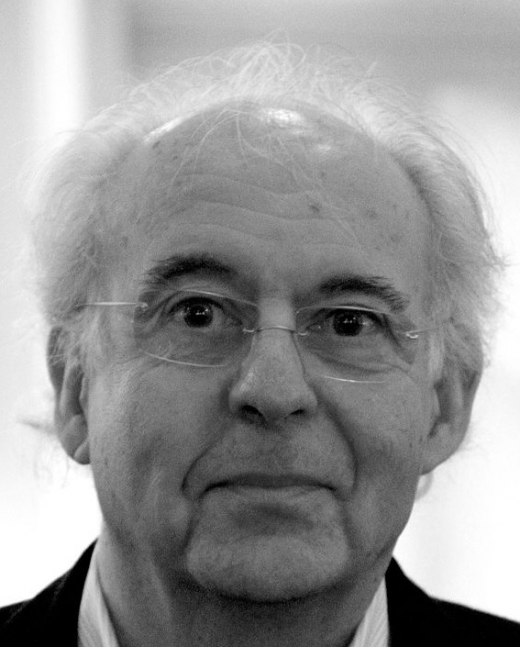

Citations de Roger-Pol Droit (353)

La vie est brute, nue, sauvage, désordonnée, inutile, incompréhensible, imprévisible, insupportable et bouleversante, démunie et terrifiante. Il n’y a aucun sens à dire qu’elle puisse être, par elle-même, heureuse ou malheureuse. Elle est, purement et simplement, dans son surgissement, son imprévisibilité, sa force créatrice, sa surprise infinie.

Du coup, vouloir faire croire que les existences humaines sont meilleures si elles sont sereines, débarrassées de l’anxiété, des angoisses, des tourments, si elles sont adonnées en permanence à une succession de plaisirs, de distractions, de rires, de sourires ou même de simple bien-être, si on ne dit que cela, équivaut à une négation de la force de la vie. Imprévisible, sans principe, sans autorité, véritablement anarchique au sens propre du terme, la vie est toujours différente de ce que l’on veut lui imposer. Vouloir la faire entrer dans le moule du bonheur sans négativité, dans le fond, revient à vouloir la tuer, sans se salir les mains. Pour cette raison, il s’agit bien, à mes yeux, d’une abjection. Le second motif est d’ordre historique et philosophique. Il y a en effet une contradiction fondamentale entre le bonheur philosophique tel que les Anciens le décrivaient et le bonheur qu’on nous présente aujourd’hui comme désirable. Pour Socrate, qu’on lise par exemple Gorgias , le bonheur est lié à la vertu, au respect du bien : le tyran ne peut pas être heureux, lui qui va de plaisir en plaisir, de caprice en caprice, de cruauté en cruauté, de manière à la fois insatiable et instable.

Travailler n’était pas nécessairement une source de joie, mais une manière de subvenir à ses besoins, voire de vivre, par ailleurs. L’entreprise, la vie professionnelle, n’étaient pas des composantes du bonheur, des éléments primordiaux .

Chacun, virtuellement, surveille tout le monde. Personne ne donne d’ordre, cependant chacun obéit. Le maintien de l’ordre psychique fonctionne seul, et à merveille. La normalisation des existences bat son plein sans que rien soit dénoncé ni même aperçu de ces dispositifs – la plupart du temps.

Parce que la ruse du bonheur est plus retorse et plus puissante que ne le fut, autrefois, la ruse de la raison.

Parce que la ruse du bonheur est plus retorse et plus puissante que ne le fut, autrefois, la ruse de la raison.

La ruse, c’est que rébellion et totalitarisme appartiennent, cette fois, à la même sphère. Celui qui, au nom du bonheur, croit être subversif, travaille sans le savoir comme garde-chiourme. Sa révolte est une normalisation, son désordre une sécurisation. Parce que ce bonheur, on l’aura compris, n’est décidément qu’une abjection.

À mes yeux, la philosophie, au lieu de courir après le bonheur, cherche la vérité. Elle s’efforce, par exemple, d’élaborer ou de justifier les lois des conduites collectives, s’interroge sur le sens du pouvoir et sa justification, sur la légitimité du devoir et sa possibilité, sur la justice et ses contenus. Entre bien d’autres possibilités... Chaque fois, son travail consiste en ceci : intensifier le multiple, circonscrire nos ignorances, faire proliférer les questions plutôt que les assurances.

Croire qu’elle simplifie la vie pour la rendre sereine est une illusion. Si la philosophie s’employait à déstresser, à rassurer, à supprimer radicalement toute forme d’inquiétude, si elle avait pour but de garantir à la pensée comme au monde une vie confortable parce que enfin dépourvue de soucis, de questions, de perplexités, elle se serait reniée de manière abjecte.

La philosophie, à mes yeux, n’a pas à être optimiste ou pessimiste. Elle n’a pas à proclamer que le monde peut être un paradis, pas plus qu’à décréter qu’il est un enfer. Parce que sa tâche première est de refuser de considérer la vie sous un seul aspect, qu’il soit clair ou sombre. En fait, elle montre comment notre verre est toujours, à la fois, à moitié vide et à moitié plein. En d’autres termes, elle fait concevoir les connaissances comme un mixte de vérités et d’erreurs, de science et de fiction, de certitude et de délire. Elle permet d’approcher l’existence comme un patchwork, où s’entrelacent raisons et déraisons, vie et mort, extases et souffrances, espoirs et désillusions, endurance et impatience... sans oublier, évidemment, bonheurs et malheurs. Indéfiniment tissés les uns aux autres.

La figure du sage s’est précisée à ce moment singulier de l’histoire. Son trait premier n’est pas d’accéder au bonheur mais au savoir, à la délivrance par le savoir, à une connaissance qui métamorphose radicalement l’existence. Quelques humains deviennent « sages » au terme d’un accomplissement intérieur, à la fois psychique et moral, qui est bien fondé sur un certain type de savoir.

Le sage, dans toutes les traditions culturelles, est bien celui qui est parvenu à trouver l’équilibre, la stabilité, la sérénité. Et ce de manière irréversible. Il n’est certes pas « heureux » au sens de l’exubérance, de la joie bruyante, du bonheur affiché, ostensible et ostentatoire. Mais il incarne bien, sans doute mieux que tout autre, le bonheur d’avoir quitté – une fois pour toutes ! – l’inquiétude, l’angoisse, les préoccupations inutiles, les ambitions vaines, etc. Au bout d’un rude voyage, il ne faut pas l’oublier.

Si beaucoup, aujourd’hui, croient naïvement que la philosophie est source d’un bonheur possible, s’ils sont convaincus qu’elle peut fournir outils, exercices et conseils pour construire son bonheur presque à coup sûr, c’est parce que la figure du sage est venue désormais se superposer, voire se substituer, à celle du philosophe.

L’histoire du bonheur dans la pensée philosophique reste à écrire. Il faudrait explorer minutieusement – au fil des écoles, des auteurs, des siècles – la succession complexe des promesses concernant le bonheur, leurs différentes textures, mais aussi les points de rupture, les failles, les rejets et refus séparant l’entreprise philosophique et la perspective d’être heureux.

Dans l’évolution de la philosophie, vérité et bonheur se sont séparés. En cherchant la vérité, les philosophes avaient cessé de croire qu’ils traquaient le bonheur. En faisant de la philosophie, ils ont arrêté de penser qu’ils transformaient leur existence, métamorphosaient leurs désirs, changeaient radicalement leur rapport à soi comme leur rapport aux autres. Ils travaillaient des concepts, élucidaient des notions, élaboraient des démonstrations. Ils œuvraient à distinguer le vrai du faux, non à stabiliser leur bonheur.

La vérité – dans sa perfection, sa nudité – fournit une béatitude. La logique – dans sa cohérence, sa rigueur – rend la vie heureuse.

"La philosophie est une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse. "Cette formule de Sextus Empiricus (souvent attribuée, à tort, à Épicure), pourrait devenir la formule-clé de pratiquement toute l’Antiquité.

La philo-bonheur a tendance à oublier la philosophie, l’histoire, la complexité du psychisme, la diversité des civilisations. Son bonheur est à la fois très fragile et cher payé. D’autant qu’il n’est pas sûr du tout, contrairement à ce qu’elle affirme, que la philosophie soit en mesure de le procurer. Cette belle assurance se heurte, en effet, à de nouvelles questions et objections.

Combien de justes ou de têtes brûlées – peu importent leurs motivations – se sont jetés volontairement dans un malheur assumé, un risque effroyable, sans se soucier une seconde de leur bonheur ? Ou plutôt en le sabordant sans vergogne, résolument, fiers de vivre une aventure plus haute. La foule immense de ces hommes sans bonheur, satisfaits de faire leur devoir, ne se posant même pas la question de sauver leur peau, leur avenir et leur confort, plaide en faveur d’une grande fragilité de ce désir universel posé comme évidence par les nouveaux prêtres.

Pour soutenir tout de go que tout le monde veut être heureux, et ne veut que cela, il faut encore un dernier oubli, celui de l’éthique. Dès qu’on la fait intervenir, en effet, il devient difficile de tenir pour assuré que le désir de bonheur est universel. En tout cas, le jeu se complique. Comment comprendre, si tout le monde, toujours, partout, veut être heureux, que tant de millions d’hommes aient préféré l’honneur à la vie ? La mort au combat au bonheur planqué ? Les risques des résistances au confort des soumissions ?

Tuer, torturer, dépecer, faire souffrir sont aussi des jouissances que certains désirent comme telles. Se détruire, organiser son propre malheur, fuir tout ce qui pourrait permettre d’en sortir, et de guérir, s’accrocher obstinément, comme à son bien le plus précieux, à sa misère, sa déchéance, sa mort – ce sont aussi des réalités humaines. Elles ressortissent au domaine du négatif, dont les œuvres d’André Green, dans le sillage de celles de Freud, permettent de comprendre l’ampleur et la ténacité retorse.

Il est peu intéressant, mais pas faux, de remarquer que tous les vivants préfèrent le plaisir à la douleur, l’agrément au tourment, la joie à la peine. Si le désir de bonheur se résume à cela, il est aisé de consentir à son universalité. Le constat revient pratiquement à souligner que les vivants veulent vivre, tiennent à se préserver, ne cherchent pas leur écrasement, leur souffrance et leur mort. Ce qui est vrai, et peu instructif. Mais vrai en partie seulement.

Car ce lien entre pulsion de vie et bonheur est évidemment plus complexe que ce constat trivial. La complication ne vient pas du calcul des plaisirs et des peines : tout le monde a compris, depuis l’Antiquité, qu’on peut choisir une douleur pour en éviter d’autres (le mauvais goût d’un médicament, et pour nous Modernes les suites d’une intervention chirurgicale, ou les effets secondaires d’une chimiothérapie, par exemple). C’est donc au nom du bonheur qu’on endure une misère, qu’on choisit une souffrance, qui n’est pas désirée pour elle-même mais comme un moyen de souffrir moins.

La complication ne vient pas non plus du masochisme, si on le cantonne au désir de souffrir. Si la douleur fait jouir, c’est bien la jouissance qu’on choisit à travers la douleur, et non la douleur elle-même. Le paradoxe n’est donc qu’apparent. En fait, il n’existe pas. C’est toujours et encore le plaisir qui prime et, en fin de compte, la vie qui gagne.

Si on en reste là – ce que fait la philo-bonheur –, le négatif semble ne pas exister. De même que Socrate, dans le Gorgias, soutient que « nul n’est méchant volontairement », de même la philo-bonheur pourrait soutenir que « nul n’est malheureux volontairement ». La thèse de Socrate est finalement qu’il ne saurait exister de volonté négative : tout désir serait en fin de compte un désir du bien, même si on se trompe de bien. Le criminel, selon Socrate, ne veut pas « le mal », il se trompe seulement de bien, en désirant sa propre vengeance, ou sa réussite personnelle. Il n’est pas destructeur, mais ignorant. Il fait erreur, c’est tout.

Car ce lien entre pulsion de vie et bonheur est évidemment plus complexe que ce constat trivial. La complication ne vient pas du calcul des plaisirs et des peines : tout le monde a compris, depuis l’Antiquité, qu’on peut choisir une douleur pour en éviter d’autres (le mauvais goût d’un médicament, et pour nous Modernes les suites d’une intervention chirurgicale, ou les effets secondaires d’une chimiothérapie, par exemple). C’est donc au nom du bonheur qu’on endure une misère, qu’on choisit une souffrance, qui n’est pas désirée pour elle-même mais comme un moyen de souffrir moins.

La complication ne vient pas non plus du masochisme, si on le cantonne au désir de souffrir. Si la douleur fait jouir, c’est bien la jouissance qu’on choisit à travers la douleur, et non la douleur elle-même. Le paradoxe n’est donc qu’apparent. En fait, il n’existe pas. C’est toujours et encore le plaisir qui prime et, en fin de compte, la vie qui gagne.

Si on en reste là – ce que fait la philo-bonheur –, le négatif semble ne pas exister. De même que Socrate, dans le Gorgias, soutient que « nul n’est méchant volontairement », de même la philo-bonheur pourrait soutenir que « nul n’est malheureux volontairement ». La thèse de Socrate est finalement qu’il ne saurait exister de volonté négative : tout désir serait en fin de compte un désir du bien, même si on se trompe de bien. Le criminel, selon Socrate, ne veut pas « le mal », il se trompe seulement de bien, en désirant sa propre vengeance, ou sa réussite personnelle. Il n’est pas destructeur, mais ignorant. Il fait erreur, c’est tout.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Vive la philosophie

petitsoleil

13 livres

Courts Toujours

Kickou

21 livres

Il était une fois... L'enfance

Alzie

51 livres

Auteurs proches de Roger-Pol Droit

Lecteurs de Roger-Pol Droit (710)Voir plus

Quiz

Voir plus

Le Japon 🗾

Combien y a t-il de systèmes d'écriture au japon?

2

7

3

45

8

5 questions

23 lecteurs ont répondu

Thèmes :

japon

, culture généraleCréer un quiz sur cet auteur23 lecteurs ont répondu