C'est un livre cependant très technique, un peu trop pour moi. Car en refermant ce livre j'ai le sentiment de ne pas avoir tout retenu et j'en suis frustré...

Cette analyse de ce qui a permis à Hitler de se hisser au pouvoir, de s'y maintenir et d'échouer jusqu'au suicide est pertinente, en tout cas, elle se tient.

Je ne sais pas s'il a raison sur tous les points mais là où je reconnais que sa thèse est pertinente, c'est lorsqu'il indique qu'Hitler a bénéficié d'un régime de Weimar en perte de vitesse et d'une certaine faillite du traité de Versailles qui n'était quasiment plus effectif.

Enfin, Hitler a eu des opposants, soit mineurs, soit en perte de vitesse en amont de sa prise de pouvoir. Ce qui m'a étonné à la lecture de cet essai est de constater que les conservateurs allemands ont été les opposants à Hitler les plus compliqués à combattre, et ce, jusqu'à la chute de ce régime. Les tentatives d'attentat contre Hitler venaient majoritairement du parti conservateur.

Selon Haffner, Hitler a eu des succès intérieurs et extérieurs liés surtout à la faiblesse de ses opposants et non à sa compétence. Cela l'a conforté entre 1934 et 1941 au rang de politique capable. Après les pertes et défaites en URSS le vent tourne.

Et cette obsession raciale d'Hitler basée sur la hiérarchie entre les "races" blanches supérieures ou inférieures voire nuisibles selon que l'on soit aryen (c'est quoi un aryen d'ailleurs ?), slave ou pire, juif l'a entraîné vers des actes inhumains. La théorie de l'espace vital a été le socle de cette idéologie.

Ce qui m'interroge le plus est que Haffner suggère que le régime national socialiste est plus proche de la dictature stalinienne que du fascisme. Pour lui le nazisme est un populisme de gauche dictatorial alors que le fascisme s'appuie sur les classes dominantes. Ça fouette !

En tout cas cet essai est très intéressant du point de vu d'un intellectuel allemand, opposant au régime nazi, qui l'a vu s'installer jusqu'à devoir le fuir.

Ce livre est passionnant et interroge y compris notre époque.

Il traite d'une période méconnue de l'histoire allemande qui porte pourtant en germe l'accession d'Hitler au pouvoir et la création de corps francs, précurseurs de la SA nazie, avec, malheureusement, le soutien du SPD, parti social-démocrate allemand.

Automne 1918, les allemands savent que la guerre est perdue pour eux. Afin de ne pas endosser la responsabilité de la défaite et du futur armistice, les dirigeants militaires comme Hindenburg ou Lüdendorff, portent le SPD et les partis bourgeois à la tête de l'Etat. Guillaume II doit s'enfuir précipitamment et Ebert, dirigeant du SPD, accepte d'être nommé chancelier.

Une mutinerie intervient dans la marine, une grève générale est organisée et le SPD tient enfin cette révolution qu'il appelle de ses voeux depuis au moins cinquante ans.

La révolution en cours est pacifiste, républicaine et plutôt modérée si on la compare à la révolution de 1917 en Russie. Les sociaux-démocrates tiennent le pouvoir et les conseils ouvriers et militaires. Pourtant, le SPD va, à plusieurs reprises, manipuler et trahir un mouvement qu'il aurait dû, en raison de son histoire, soutenir.

Les spartakistes, qui pourtant n'ont pas tenu un rôle majeur dans la révolution, seront assassinés et plus particulièrement Karl LIEBKNECHT et Rosa LUXEMBOURG avec l'assentiment de Ebert et Noske. Le SPD s'avère plus proche des partis bourgeois que des autres partis de gauche plus radicaux.

Au même titre que la crise économique des années 20 avec son lot d'inflation et de chômage de masse, la trahison du SPD à l'encontre du peuple de gauche permettra aux nazis de prendre le pouvoir.

Ce livre rend compte d'une page de l'histoire qui aurait peut-être pu, si elle n'avait pas été trahie, changer la face du monde ! Peut-être pas mais le SPD a mis le ver dans le fruit et la suite lui a donné tort.

Un seul bémol : l'auteur n'a pas pris en compte les actions de résistance au nazisme dans les usines par exemple. Ce n'est pas anormal, il s'agit d'un monde qu'il ne connaissait pas, faisant lui même partie d'un milieu bourgeois.

Ce récit, témoignage, est à mes yeux fabuleux. Car il ne supporte ou n'est supporter d'aucun parti pris politique. L'auteur l'écrit lui même : il est conservateur, un peu libéral, mais pas opposé au progrès social, mais pas socialiste, ni communiste, pas nazi non plus... Alors, tout jeunot, puis jeune, il observe son pays, de la défaite, la naissance de la républque de Weimar, la révolution rouge échouée des spartakistes, les hommes politiques corrompus, les purs sincères qui ont tendance à se faire assassiner, et évidemment l'avènement de qui on sait. Mais cela n'est pas le plus intéressant.

Ce qui est passionnant est le décorticage des faillites et des corruptions passives de ce qui se prétendait une démocratie. Et comment les puissances étrangères et les puissances d'argent se sont gavées sur cette petite république et comment un pauvre type répugnant a été déposé sur la plus haute marche du pouvoir.

Ce journal est d'une lucidité remarquable. Il n'est ni propagande, ni repentir. Il est juste le regard d'un jeune type, plutôt intelligent, honnête, qui nous plonge au coeur des Allemands. Le titre est significatif.

Certes, pour celui ou celle qui ne connaît pas cette partie de l'histoire allemande, cela risque d'être un peu fastidieux. Mais le récit est touchant car c'est l'histoire avant tout d'un jeune homme, qui a reçu une certaine éducation, et qui découvre au fur et à mesure, une réalité qui va de l'espoir à l'effondrement.

Pour ma part, j'ai été submergée d'émotions en lisant ce récit, je l'ai lu comme j'aurais lu un roman policier.

Son titre est explicite. La période couvre l’après-guerre et la montée du nazisme à hauteur de vue d’un homme présenté comme lambda.

Il est tout de même issu d’une très bonne famille bourgeoise, aryenne, et suit un cursus de juriste de premier plan.

C’est écrit simplement, et on comprend, autant que possible, le lent et inexorable processus qui met Hitler au pouvoir et érige le nazisme en religion d’état.

Cependant mon malaise est grand au fur et à mesure que les pages défilent.

Je n’arrive pas à démêler chez l’auteur la lucidité, la clairvoyance, le courage d’un côté, de l’attentisme coupable, du nationalisme et du conservatisme de classe comme principes naturels de l’autre. Les devises “carpe diem” et “business as usual” comme seules réactions aux exactions épouvantables des factions puis des SA font plus que me troubler. Si une « élite cultivée » ne réagit pas, faut-il s’étonner de la suite infernale ?

C’est peut-être là que réside le mérite de l’ouvrage.

On découvre également une dizaine de pages consacrées à la période précédant cette année 33, une époque particulièrement instable : la République de Weimar. Cette partie est une lecture plutôt ardue, les figures historiques étant méconnues du publique francophone.

Un éclairage intéressant sur l’accès au pouvoir de Hitler. Nombreux sont ceux qui pensent qu’il a été nommé chancelier dans le cadre d’un processus démocratique. Haffner est d’un autre avis. Les structures démocratiques ont été sapées petit à petit bien avant 1933, à commencer par la répression de la Révolution de 1918 qui a succédé à la défaite allemande.

Un moment fort que j’ai gardé en mémoire :

En 1918, à la fin de la Guerre, l’auteur avait 11 ans. Pendant la Guerre, pétri de ferveur patriotique, il avait suivi dans les journaux les rapports quotidiens venus du front. A quelques exceptions près, c’était une suite de victoires. Mais tout à la fin, l’effondrement de l’armée le blesse durablement – il comprend que les journaux ont menti. Comment cette suite de victoires peut-elle déboucher sur un tel désastre ? Il apprend qu’il y avait des règles du jeu qui lui échappait. Ses compatriotes vivent le même choc. Cela agit comme une sorte d’immunisation : désormais il reste très circonspect face aux informations officielles.

Autre moment fort, l’hyper inflation de 1923. Une fois par mois, le lendemain du jour de paye, le père avec toute la famille, en voiture et avec une carriole, se précipitaient au marché afin de s’approvisionner pour trente jours : patates, haricots, viande fumée… Le surlendemain, la paye ne valait plus rien !

Sur l’ensemble, un document fondamental - avec des échos dans l’actualité. Par exemple, l’hébétement et la peur des Allemands en 1933 sous la dictature nazie me fait penser au peuple russe en 2022.

Sebastian Haffner présente quels événements dans l'histoire de l'Allemagne peuvent expliquer l'arrivée au pouvoir des nazis. La première guerre mondiale qui a fait passer un frisson d'aventure sur la jeune génération dont il fait partie. Les débuts difficiles de la république de Weimar. L'inflation de 1923 qui a renversé la hiérarchie des valeurs. Il pointe les responsabilités des partis d'opposition au nazisme qui ont capitulé si facilement :

"On avait cru en saint Marx, il n'avait pas secouru ses fidèles. Saint Hitler était manifestement plus puissant. Brisons donc les statues de saint Marx placées sur les autels pour consacrer ceux-ci à saint Hitler. Apprenons à prier : "C'est la faute aux juifs", au lieu de : "C'est la faute au capitalisme." Peut-être est-ce là notre salut."

Enfin l'auteur se décrit lui-même au milieu du changement, jeune homme auquel le régime qui se met en place répugne de plus en plus et qui pourtant laisse passer des occasions de réagir, par peur, par surprise ou par conformisme.

Ce qui m'a frappée dans cette lecture c'est la clairvoyance de l'auteur. Sebastian Haffner écrit en 1939 et il a tout compris, il a pressenti jusqu'où le régime nazi serait capable d'aller. Il décortique aussi les mécanisme qui amènent des individus, petit à petit, à consentir à l'inacceptable. C'est un ouvrage intelligent et qui m'a donné envie d'en apprendre plus sur la république de Weimar que je connais bien mal.

Lien : http://monbiblioblog.revolub..

A Brest-Litovsk, les bolcheviks donnent l'indépendance à de grandes régions de l'Empire russe qui, pour les allemands, sont une zone future d'influence. Lénine pense que la Révolution gagnera l'Allemagne rapidement et a besoin de concentrer ses efforts dans la constitution de l'armée rouge et dans la lutte contre les russes blancs soutenus par l'entente occidentale (France, Angleterre,...).

L'Allemagne perd la guerre et est elle même réduite territorialement tandis que l'Empire Austro-Hongrois explose. La Révolution échoue en Allemagne et l'armée rouge bat les russes blancs et étend le régime soviétique à tout ce qui reste de l'Empire russe. Les deux pays vont poursuivre leur entraide sous la République de Weimar, les armées allemandes s'entrainant en Russie, le traité de Versailles le leur interdisant chez eux. L'arrivée d'Hitler au pouvoir interrompt cette collaboration active mais les deux pays signent un pacte de non agression pour avoir les mains libres chacun de leur côté et se préparer à la guerre prochaine.... Tragique histoire de l'Europe centrale et orientale....

Les nazis n'ont jamais eu la majorité absolue au parlement allemand, ils ont d'abord gouverné par alliance avec les partis traditionnels. Bien vite ceux-ci se sont tus devant la puissance nazie et l'impunité de leur sbires en chemise brune, les redoutables SA.

L'idéologie nazie utilise quelques idées très populaires, telle l'humiliation de la défaite de 1918 et la nécessité pour l'Allemagne de regagner une indépendance que le traité de Versailles lui a rogné. La République de Weimar a aussi laissé des traces que vont utiliser Hitler et ses affidés. Fini le désordre, terminée également (même si ce n'est pas grâce à eux) la période d'hyper-inflation où un pain coutait un milliard de marks.

Le discours nazi a d'abord généré de l'incrédulité, personne ne le prenait au sérieux. Le slogan "Mort aux juifs" n'était au départ que des mots non suivis d'effet, et le répéter pour faire comme tout le monde n'engageait à rien. C'est cette mécanique que nous montre Sabastian Haffner, comment les nazis ont demandé de plus en plus aux Allemands pour leur faire accepter l'inacceptable. Chaque jour une petite compromission de plus, et jamais de retour en arrière. Les opposants sont fichés, puis disparaissent, on parle de camps de concentration sans savoir ce que c'est, mais on ne voit jamais personne en revenir. La peur s'installe, elle fait partie de la vie quotidienne.

Une grande partie de cette évolution se fait dans une bonne humeur de façade. Les nazis adoraient les chants et les défilés, et chacun était tenu de faire le salut nazi sur leur passage sous peine de bastonnade. Les paroles des chansons pouvaient faire peur, mais tout le monde les chantait car ça n'engageait pas beaucoup. Juste une petite compromission de plus ...

L'un des épisodes les plus marquants est le "stage de formation" que fait l'auteur. Tous les futurs magistrats sont assemblés dans un camp pour parfaire leur formation. Pourquoi des juges auraient besoin de marcher au pas et de chanter des chants nazis, on se le demande (et eux aussi), mais il faut en passer par là pour être diplômé, alors pourquoi pas. Au final ils se retrouvent à tirer au fusil, encadrés par des militaires, et bien heureux que ce ne soit plus des SA. A ce point l'auteur réalise la manipulation : il déteste tellement les SA qu'il finit par être CONTENT d'être encadré par l'armée pendant sa formation de juge !

Une des horreurs des systèmes totalitaires est qu'ils forcent tout le monde à participer et à dénoncer les autres. Dans ces conditions comment savoir qui pense comme moi ? La peur tient tout le monde, "Chacun est une Gestapo pour son voisin" comme le dit si bien Haffner.

Lien : https://joy369.unblog.fr/

Le lecteur assiste à la montée de l’antisémitisme, l’accession d’Hitler au pouvoir, l’attitude passive des hommes politiques et du peuple allemand…. La normalité s’installe parmi certaines violences, certaines privations, certaines persécutions. Le peuple allemand s’est vite retrouvé pris au piège et comme l’écrit l’auteur « C’est l’Allemagne qui fut leur (les Nazis) premier territoire occupé, non l’Autriche ou la Tchécoslovaquie. »

Un roman unique avec parfois des longueurs et un style lourd mais quel témoignage !!!

Je ne peux que recommander également la lecture de @la vague roman auquel je pensais en parallèle de la lecture de ce roman .

La conquête du pouvoir par le parti national-socialiste a naturellement des causes historiques. Le long prologue, qui couvre la période 1914-1933, resitue les événements selon une trame chronologique. Ce faisant, Haffner montre l'évolution des mentalités dans la société allemande et décrit les effets psychologiques de chacun de ces événements sur cette société. La Première guerre mondiale qui se déroule en France est lointaine ; elle n'emporte aucun bouleversement dans la vie quotidienne, et elle est même un motif d'exaltation, à travers les bulletins quotidiens affichés aux portes des postes de police. Âgé de 7 ans en 1914, Haffner conçoit la guerre comme un jeu, comme les autres enfants de sa génération. Si la signature de l'armistice, donc de la paix, est vue comme un évènement triste, elle annonce surtout les troubles des années 1919-1923 : révolution spartakiste, instauration de la République de Weimar, et jusqu'à l'assassinat du ministre Walter Rathenau en 1922 et à la désastreuse inflation du mark en 1923. Ces désordres et violences, soudainement très proches, influencent brutalement la vie des Allemands. Ainsi Haffner raconte que, l'année 1923, lui et sa famille allaient, sitôt que son père avait perçu son salaire, acheter les vivres pour un mois entier en louant les services d'un taxi. Surtout, Haffner montre que la République de Weimar est condamnée, dès les premières jours de son existence. D'obédience social-démocrate, les gouvernements successifs brisent les mouvements d'inspiration communiste et populaire ; pour ce faire, ils utilisent notamment les services des corps-francs, groupes militarisés dont Ernst von Salomon a décrit les parcours dans Les réprouvés. Cette période, beaucoup plus trouble que celle de la guerre où chiffres et exploits militaires scandaient le quotidien, est suivie d'une période de calme relatif, de 1924 à 1929, avant que la pression de l'extrême-droite, et notamment du parti nazi, ne contraigne le gouvernement de Brünning à adopter des mesures anti-républicaines (impôt anti-désertion, limitation de la liberté de la presse, ...), précisément pour sauver la République. Au delà des raisons évoquées par les historiens - une société militarisée et dont le sentiment d'humiliation, à la suite du traité de Versailles, était fort -, Sebastian Haffner en évoque d'autres pour expliquer l'arrivée au pouvoir de Hitler en 1933. La société allemande, nous dit-il, ne s'exaltait qu'au moment d'événements collectifs ; l'individu avait, durant la décennie 1914-1924, perdu l'habitude de vivre par et pour lui-même. Il faut ajouter à cela un puritanisme prussien qui prend soin de détacher strictement la vie personnelle et la vie publique d'un individu, ainsi qu'un culte de l'excellence poussé à l'extrême qui explique la mise au pas efficace d'un peuple qui n'a considéré sérieusement la menace que trop tardivement.

1933 est bien une année charnière. Hitler devient chancelier, tandis que, à la faveur de l'incendie du Reichstag, les communistes sont mis hors du jeu politique allemand. C'est à cette année aussi que le récit de Haffner se termine, sans doute parce que le livre ne porte pas précisément sur les mesures mises en place par le pouvoir nazi, mais bien sur les facteurs qui autorisèrent l'installation d'un tel pouvoir, ainsi que sur la place de l'individu face à celui-ci. Les premières phrases, d'ailleurs, le montrent bien : il s'agit d'un duel entre un individu et un État tout puissant. Et Haffner insiste, un peu plus loin : s'il décrit ce que fut sa vie durant ces mois-là, c'est qu'il pense particulièrement que l'individu est le prisme à travers lequel doivent être lus les évènements historiques. Ceux-ci n'existent pas pour eux-mêmes : ils ne sont possibles que par la volonté ou l'absence de volonté des individus, ils n'ont de portée que dans la mesure où ils impactent la vie des individus. Le symbole, pour l'Histoire, n'existe pas. Les grands noms qui en ressortent - Hitler, Mussolini, Chamberlain, Daladier - cachent la vérité de millions de vies.

A bien des égards, le nazisme est un monstre, auquel se confronte l'humanité. Ce monstre réussit, en quelques années, à prendre le pouvoir et à s'imposer aux individus dans toutes les dimensions de leurs vies. Les historiens ont nommé cela : totalitarisme. Le régime totalitaire se définit par sa capacité à envahir tous les aspects de la vie quotidienne : politique, bien-sûr, économique, mais aussi social et intime. Le récit de Haffner, justement, revient page après page sur des morceaux de vie. Partout s'imprime la marque du nazisme, partout plane son ombre menaçante, même et surtout dans les événements les plus anodins : un bal étudiant, un achat dans un commerce, une après-midi de travail studieux au palais de justice. Le régime nazi parvient, peu à peu, à abolir la séparation entre la vie privée et la politique. L'exil, nous dit Haffner, devient le seul moyen d'échapper à ce qu'il compare à un gaz suffocant. Mais, entre le dire et le faire, il peut se passer des années, surtout pour quelqu'un qui, comme Haffner, n'était pas nommément menacé par le régime. De scènes de violences, pourtant, aucune n'est décrite, dont Haffner fut témoin oculaire. Bien sûr, il y a des coups de feu, la rumeur de coups de mains, les nouvelles qui sont lues dans la presse (exemple de la semaine sanglante de Köpenick). L'horreur du régime tient en ce que la violence exercée n'a pas de nom ni de visage, et qu'elle ne l'est pas au nom de principes supérieurs, liberté ou égalité, comme elle le fut durant la Révolution française. Ses victimes ont la tristesse de l'anonymat, et non la grandeur du martyre. Ainsi sous les apparences d'une terreur révolutionnaire, outrageante et excessive, se cache une terreur froide, fille du calcul et de la méthode, qui autorise la force légitime à user des atours de la voyoucratie. L'extraordinaire tient justement en ce que ces actes, connus de tous, ne déclenchent aucune protestation. C'est que, au-delà de cette terreur, la normalité semble être de rigueur. Ainsi, dans les années de paix du régime - paix extérieure, s'entend -, les Allemands continuent de se rendre au cinéma, au café, au cabaret. On est loin des dystopies littéraires, sans loisirs aucun ; au contraire, le régime nazi y trouve une publicité positive, et les puissances étrangères sûrement une excuse pour dire que, les apparences étant sauves, tout devait donc bien aller en Allemagne. On le voit, le mal est insidieux : ainsi dans la presse, contrôlée jusqu'aux feuillets les plus honorables et les plus historiques. Toutes les publications se teignent d'une coloration nazie plus ou moins forte. Le lecteur lambda pourrait s'y tromper : c'est le même journal qu'il ouvre, avec le même titre, la même typographie, la même équipe de rédaction qui, dans ses locaux, ne se prive pas de quelques bons mots à l'encontre du régime ; mais l'information est, elle, déjà contaminée.

Haffner pose alors la question de la responsabilité individuelle, puisque l'individu, telle une forteresse, accepte ou non que d'autres y soient maîtres. L'auteur définit plusieurs postures, face à ce changement radical de société qui s'opère en quelques mois : une posture de supériorité affectée, qui fait mine de ne pas être étonnée des événements, et pense ainsi conserver sur le régime et sur ses semblables un coup d'avance qui n'existe pas ; une posture d'amertume quant à ce déclin moral, un dégoût qui, associé à la peur, pourra aller jusqu'à l'adhésion résignée au système ; enfin, et ce fut la posture de Haffner, une indifférence et un isolement qui s'avère inefficace. La contamination de la société allemande par le nazisme semblait être inéluctable et était explicable par des facteurs dont aucun ne pourraient excuser la défaite morale des Allemands. Haffner compare la conduite de certains d'entre eux, en 1933, avec celle des puissances européennes en 1938 : d'aucuns ont cru, en acceptant les exigences du régime régime, pouvoir changer celui-ci de l'intérieur. Opportunisme, dépit ou peur : elles sont nombreuses les causes d'acceptation d'un pareil régime politique et social qui niait l'individu. Celui-ci, au fil des jours, encaisse une série de petites défaites morales, qui le laissent groggy et en proie au doute quant à sa valeur personnelle. C'est un simple oui à la question "Êtes-vous aryen ?", c'est un bras levé avec les camarades quand vient l'heure de chanter les chants nazis et de crier "Heil Hitler !". Le nombre - l'individu pris dans la foule - ou le danger immédiat - la perspective d'un passage à tabac si l'on ne salue pas une compagnie de SA - excusent, sur le coup seulement, la démission dont on s'est rendu coupable. La percée du nazisme correspond ainsi à une atomisation de la société. L'esprit de camaraderie, promu par le nazisme, annule l'individu et le déresponsabilise. La pensée individuelle est évacuée (exemple de l'épisode du camp avec les candidats à l'assessorat). Rien n'y résiste : ni les amitiés personnelles (ainsi celle qui liait Haffner avec cinq autres référendaires, dont trois passeront sous la bannière du régime nazi tandis que les trois autres - dont Haffner - choisiront l'exil. Parmi eux, il y en a un de confession juive. L'idéologie détruit même les liens d'amitié et de respect.), ni la foi personnelle, puisque le nazisme s'attaque même à l’Église, en en fondant une de son obédience, et bientôt toute-puissante.

Cette Histoire d'un Allemand ne peut pas être lue comme un simple témoignage historique, mais bien comme un avertissement. L'irruption du totalitarisme n'est pas un événement brutal, à une date et à une heure donnée. Elle est insidieuse, elle gangrène tous les pans de la vie sociale, elle contamine les esprits, elle désigne des boucs-émissaires et garantit, pour le plus grand nombre, une amélioration de la condition sociale. Tout semble aller pourtant de la meilleure façon, avant que le couperet ne tombe.

On ne peut s'empêcher en le lisant de faire des rapprochements avec la période actuelle, où l'autoritarisme se développe, même dans de nombreuses "démocraties", qui ressemblent de plus en plus à des régimes autoritaires se parant d'un vernis de démocratie... Comme si le fait d'être appelé périodiquement aux urnes pour élire des représentants (de qui, de quoi?) suffisait à établir une vraie démocratie. A bon entendeur, salut!

Considérer : envisager par un examen attentif, critique.

Tel est selon le dictionnaire ce que fait Sebastian Haffner dans son essai intitulé - Considérations sur Hitler - paru en 1978.

J'ai fait connaissance récemment avec cet Allemand antinazi exilé en Angleterre en 1938, ayant travaillé pour l'Observer et ayant écrit un livre à succès posthume (édité en 1999) - Histoire d'un Allemand - Souvenirs 1914-1933 -, lequel offre une immersion en 3D dans ce que fut l'Allemagne... et les Allemands durant cette période.

Après cette lecture, sachant que Raimund Pretzel de son vrai nom, avait écrit cette "biographie" à succès sur Hitler, j'ai voulu en savoir plus.

Haffner, en sept essais donne sa vision sur Hitler et le nazisme.

Sa thèse est que l'Allemagne fut davantage sous l'emprise de l'hitlérisme que du nazisme.

Dans ces sept essais, il analyse ce que furent la vie, les réalisations, les succès, les fautes, les crimes et la trahison de cet homme qui passant de trente ans d'obscure médiocrité, dix ans de piteux ratages, de la plus crasse obscurité, va, à force de volonté et d'obstination, connaître la plus "éblouissante lumière", vivre comme führer dix ans de surprenants et figurants succès, puis cinq années de gâchis et de destruction.

Pour Haffner, ce qui caractérise Hitler, c'est sa dualité.

Orateur qui fascine, subjugue et homme médiocre, sans culture.

Homme politique habile mais qui n'est pas un chef d'État.

Conquérant à l'intuition visionnaire et meurtrier de masse.

En dehors de la thèse de la dualité, il y a celle de l'homme qui ayant compris dès la fin novembre 1941 qu'il ne gagnerait pas la guerre, se lance dans une folie suicidaire, s'entêtant sur le front russe dans un combat d'arrière-garde perdu d'avance et, suprême folie, déclarant la guerre aux USA... ce à quoi il n'était absolument pas obligé, ce qui signa sa perte et celle de l'Allemagne... perte volontaire, quasiment planifiée.

À partir de là son but de guerre va être de faire durer celle-ci, "gagner du temps", afin, prétend Haffner, de réaliser le projet qui tenait tend à son esprit malade : anéantir les Juifs d'Europe.

Des sept essais, celui qui reste le plus controversé concerne les réalisations.

Trop laudatives au goût de certains historiens.

On lui a aussi beaucoup reproché d'avoir affirmé qu'Hitler ne voyait rien d'autre qu'Hitler, ne préparant pas sa succession et ignorant au passage "le testament d'Hitler" dicté la veille de son suicide.

L'offensive de 1940 et ses buts... "la paix sur le sable de Dunkerque", qui expliquent que l'Allemagne est passée tout près d'une victoire durable à cause d'une Angleterre fortement encline à abandonner la lutte échappe en partie à Haffner qui "s’approche de beaucoup de vérités (la psychose d' Hitler, ses talents, sa centralité dans son propre régime) mais gâche sa synthèse par un certain nombre d’affirmations bien peu étayées : sa joie de tuer, sa haine des Allemands, son aspiration démente à la domination du monde…"

Une ou des thèses que Sebastian Haffner défend avec conviction force analyse, démonstration, explications, références... qui contiennent des vérités historiques, des lacunes, mais qui apportent un plus dans la vision de qui fut Hitler, et qui donnent à réfléchir.

En conclusion, à la limite de la lapalissade, Hitler qui a un sens politique mais aucune vision d'État, qui fut un conquérant pour l'espace vital, qui n'a jamais compris qu'une guerre devait aboutir à la paix... qui ne voyait dans celle-ci que la victoire sous la forme de l'anéantissement de l'adversaire, qui devint l'un des plus grands meurtriers de masse qu'ai connu l'humanité, occupe une place à part, mais une "grande" place dans celle-ci, parce qu'il a bouleversé le cours du XXème siècle et changé la face du monde... entre autres...

Un livre bien structuré, bien séquencé, bien pensé et bien écrit.

Un livre dont je ne regrette pas la lecture.

Ce je-ne-sais-quoi dans le choix des mots, la syntaxe, la culture littéraire, politique et juridique de l'auteur. Une analyse fine et lucide, délassante ; un itinéraire de vie raconté de façon passionnante, avec une savante dose d'excursus.

Des historiens, des philosophes, des sociologues, des psys de toutes chapelles essaient depuis des décennies d'entrouvrir la porte qui mène à cette énigme qui ronge les fondements de la civilisation, parce que le nazisme s'est épanoui au coeur d'une des sociétés les plus civilisées de la fin de la première moitié du XXème siècle.

Le nazisme, c'est cette crainte d'un mal qui aurait pu emporter l'homme, et c'est parce qu'il sait qu'il n'est qu'en rémission que cet homme doit en permanence rester vigilant, s'interroger, se remettre en question, penser contre lui-même... bref, s'interdire de baisser la garde.

Hannah Arendt, célèbre politologue a été la première à oser une approche à contre-courant des explications trop rapides et trop faciles.

Viktor Frankl, Victor Klemperer, James Q. Whitman, Boris Cyrulnik et récemment Johann Chapoulot tentent avec et après tant d'autres d'apporter leur pierre philosophale, leur antidote intellectuel à cette tumeur, cette bête immonde dont on sait que le ventre de n'importe quel quidam citoyen du monde pourrait demain la féconder encore.

Il est une approche plus "prosaïque", moins conventionnelle, moins académique, il est une voix venue de Londres qui nous a fait vivre, dès 1939, le phénomène d'insinuation, d'insidiosité, d'imprégnation, d'emprise, d'accaparement, de cet enkystement malin que fut le nazisme sur plus de 90% des Allemands.

Cette approche "de terrain" a été relatée dès 1939 par un Allemand exilé en 1938 en Angleterre, dans un livre intitulé - Histoire d'un Allemand ... souvenirs (1914-1933) -, livre hélas publié à titre posthume ... après sa mort donc, survenue en 1999.

Cet homme avait pour pseudonyme Sebastian Haffner, nom d'emprunt pour ne pas mettre en péril les membres de sa famille demeurés en Allemagne.

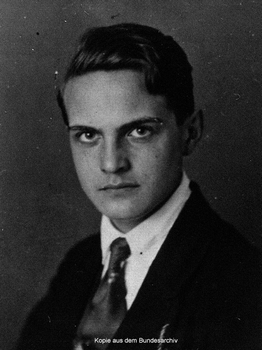

De son vrai nom Raimund Pretzel, né à Berlin en 1907 dans une famille de la bourgeoisie moyenne, a chroniqué avec une lucidité presque invraisemblable le quotidien des Allemands de 1914 à 1933 et la "résistible ascension d'Arturo Ui".

Au point que, lorsque le livre parut en 2000, les tenants et partisans du "nous ne pouvions pas savoir", ont crié au faux, à la supercherie.

"C'est l'analyse scientifique du manuscrit original qui a «prouvé que le document découvert par les enfants de Sebastian Haffner est effectivement un inédit vieux de soixante ans», comme le dit la préfacière Martina Wachendorff.

Dans cette chronique témoignage, nous assistons avec saisissement... un peu comme les premiers spectateurs de "Entrée en gare d'un train à la Ciotat", à la vie des Allemands, ceux que l'histoire générise au point que l'individu finit par se dissoudre dans ladite histoire, pour céder la place à des Bismarck, des Hindenburg, des Hitler... le lambda fait l'histoire pour ces derniers... !

Et ces vous-et-moi vous apparaissent soudain dans toute leur authenticité, toute leur vérité, toute leur contemporanaité.

Hommes, femmes, enfants, jeunes, adultes ou vieillards, ouvriers, employés, fonctionnaires, cadres, patrons, chômeurs, bourgeois, gens de la classe moyenne, prolétaires ou miséreux, croyants de toutes religions, agnostiques ou athées, membres d'un parti politique ou pas... ils reprennent vie devant vous sous la plume de Sebastian Haffner.

Et ils nous disent, nous expliquent parfois, pourquoi et comment depuis le début de la Grande Guerre, la défaite de leur pays, la révolution de novembre 1918, la République de Weimar... comment et pourquoi depuis le putsch de la Brasserie à Munich le 8 novembre 1933, perpétré et mené par Adolf Hitler, secondé de ses lieutenants, Hermann Göring, Ernst Röhm, Rudolf Hess, Heinrich Himmler et Julius Streicher... ils commencèrent à se laisser progressivement mais sûrement nazifier, antisémitiser...

Sebastian Haffner était l'un des leurs.

Il a vécu auprès d'eux.

Il a vécu ce qu'ils ont vécu.

Ils ont cédé... lui pas... au prix de cette lucidité que Char a su magistralement définir.

Haffner chronique, comme personne ne l'a fait avant lui, le processus de nazification d'un pays qui, tel un organisme humain envahi par une tumeur maligne somatisée, la laisse métastaser jusqu'à la dernière de ses cellules.

Et Haffner qui voyait ce que beaucoup se refusaient simplement à regarder, non seulement nous parle de ce qui a précédé la maladie, de la maladie elle-même... mais de ce qu'en seront probablement les conséquences.

Un homme exemplaire... ils sont faits de vapeur et de vent... ; un livre qu'il faut avoir lu : clair, accessible, incroyable... mais vrai !

"Des milliers de ces gens-là se trouvent aujourd'hui en Allemagne, nazis à la mauvaise conscience qui portent leur insigne du parti comme Macbeth sa pourpre royale, qui, complices malgré eux, se chargent d'une faute après l'autre, cherchent vainement une échappatoire, boivent et prennent des somnifères, n'osent plus réfléchir, ne savent plus s'ils doivent espérer ou redouter la fin de l'époque nazie», lesquels, «le jour venu, nieront bien certainement toute responsabilité. En attendant, ils sont le cauchemar du monde, et il est effectivement impossible de savoir de quoi ces gens, dans leur délabrement moral et nerveux, peuvent bien être capables avant de s'effondrer. Leur histoire n'est pas encore écrite." (écrit en 1939...).

Sebastian Haffner revient ensuite en détail sur les différentes tractations avec Bismarck, mais aussi sur la résistance tenace des Parisiens qui multiplient les insurrections et les proclamations faisant part de leur refus de baisser les armes. L’armistice sera finalement signée en dépit de leurs réticences le 29 janvier, et des élections sont organisées dans la foulée pour élire des représentants qui siégeront à la toute nouvelle assemblée nationale. Après huit jours seulement de campagne électorale, les Français élisent une majorité de députés monarchistes, moins par réelle conviction que parce que ces derniers sont alors de farouches partisans de la paix quand les républicains militent pour la poursuite de la guerre. Sans surprise, l’assemblée vote la fin des combats, renonce à l’Alsace et la Moselle et accepte de verser des dédommagements importants. Adolphe Thiers est pour sa part élu pour exercer le pouvoir exécutif tandis que Paris et ses turbulents citoyens se trouvent délaissés, l’assemblée siégeant à Bordeaux et le nouveau gouvernement multipliant les vexations à l’encontre des Parisiens : les Prussiens sont autorisés à rentrer dans la ville pour défiler sur les Champs Élysées, les loyers impayés pendant le siège deviennent dus du jour au lendemain, la solde de la garde nationale est supprimée, les journaux de gauche interdits, les meneurs du soulèvement du 31 octobre condamnés à mort par contumace, et surtout le gouvernement annonce sa décision de s’établir à Versailles. C’est finalement la nuit du 18 mars 1871 que tout va basculer, et ce en l’espace de quelques heures seulement. Thiers prend en effet la décision d’envoyer discrètement l’armée dans la capitale afin de désarmer la garde nationale et d’occuper les quartiers ouvriers. L’objectif principal est de récupérer les 700 canons de la garde nationale, et notamment les 171 mis en sécurité dans les hauteurs de Montmartre. Tout se déroule sans accroc, sauf à Montmartre, justement, où une foule composée, entre autre, de l’institutrice Louise Michel et du maire de l’arrondissement George Clemenceau, commence à se former. Celle-ci refusant de se disperser, le général Claude Lecomte ordonne à ses hommes de tirer, ce que les soldats se refusent à faire. Ces derniers fraternisent alors avec les habitants et procèdent même à l’arrestation de leurs officiers, une scène qui se répétera tout au long de la nuit dans de multiples quartiers de la capitale. Apprenant l’échec de son opération, Thiers ordonne au gouvernement et aux administrations de fuir Paris pour Versailles. Le comité central de la garde nationale prend le pouvoir… et annonce aussitôt qu’il y renonce : des élections sont organisées afin que la ville puisse se doter de ses propres représentants, à même de négocier avec Thiers et son gouvernement.

Après ce récit des événements clair et concis, l’auteur se focalise sur l’expérience politique novatrice que constitue la Commune, en revenant notamment sur un certain nombre d’idées reçues. Première erreur : non, les insurgés de mars 1871 n’ont absolument pas l’ambition de diriger la France et de remplacer le gouvernement élu en février. L’auteur insiste avec justesse sur le fait que ce qui anime très clairement les Parisiens révoltés c’est avant tout le désir de se doter de leurs propres représentants, ce que traduit d’ailleurs très bien le terme de « Commune », qui sert tout simplement à désigner un conseil municipal élu (la capitale était jusqu’à présent sous la responsabilité d’un préfet ou d’un maire directement nommé par le gouvernement, période révolutionnaire mise à part). L’autre stéréotype sur lequel revient ici Sebastian Haffner, c’est sur la violence qui aurait émaillé l’instauration de la Commune. Or on constate non seulement que les actes violents sont extrêmement minoritaires, mais en plus que les élections organisées par le comité central sont parfaitement libres puisque les 92 membres élus par les habitants reflètent parfaitement la diversité des opinions politiques de l’époque, conservateurs inclus (ils sont alors vingt-et-un à avoir été élus par les quartiers les plus aisés de la capitale). Autre idée reçue, qui vient cette fois contrecarrer la légende dorée que la gauche a abondement contribué à construire autour de la Commune : bien que démocratique, antimilitariste et anticléricale, celle-ci n’est absolument pas socialiste ou communiste. A aucun moment elle ne touchera au trésor de la Banque de France, ni même n’empêchera la Bourse de Paris de boursicoter comme à son habitude. De même, on ne constate ni expropriation massive, ni nationalisation (à l’exception du décret qui prévoit que les entreprises dont les propriétaires auront fui la capitale seront réouvertes sous la forme de coopératives gérées par le personnel). Certes, les mesures prises sont radicales pour l’époque (séparation de l’église et de l’état, laïcisation et démocratisation de l’enseignement, législation du travail et des syndicats…), et d’importantes lois de justice sociale ont été prises, mais l’auteur fait remarquer que toutes ces orientations seront reprises par les radicaux-démocrates trente ans plus tard sous la IIIe République. Reste que certains symboles demeurent, comme l’annulation des loyers en retard (« considérant que le travail, l’industrie et le commerce ont supportés toutes les charges de la guerre, il est juste que la propriété fasse au pays sa part de sacrifice »), mais aussi la restitution gratuite des biens de premières nécessités cédés au mont-de-piété par les plus démunis pendant le siège, sans oublier l’intrusion fracassante des femmes dans la vie politique ou encore la reconnaissance du divorce et de droits pour les enfants illégitimes.

Ce qu’il est essentiel de comprendre selon l’auteur pour bien appréhender cet événement, c’est que la Commune n’a pas vocation a mener une révolution politique et sociale comme cela avait pu être le cas en 1789 ou en 1848 : le but premier est ici de mettre en place une auto-gestion locale (de gauche) qu’on n’imagine a aucun moment exercer le pouvoir seul, mais plutôt en collaboration avec l’assemblée nationale bordelaise. Thiers n’est cependant pas de cet avis, et la contre-offensive versaillaise va commencer dès le 2 avril 1871. Attaque à laquelle la garde nationale répondra aussitôt de façon désorganisée lors d’une sortie catastrophique. La Commune réagit à cette humiliante défaite en tentant de reprendre en main la garde nationale, mais les pertes sont lourdes (on estime qu’entre mars et mai, les forces parisiennes passent de 100 000 à 30 000 hommes). L’armée versaillaise, elle, reçoit enfin les renforts attendus après la signature de la paix définitive le 1er mai 1871 qui permet le retour des soldats faits prisonniers à Sedan et Metz. A la mi-mai, les 30 000 gardes nationaux restant sont confrontés à une armée de plus de 100 000 hommes. Le 21 mai, les Versaillais pénètrent dans la ville grâce à une brèche non gardée (faute d’effectif) dans la muraille ouest. S’en suit une semaine de combats et de massacres. Les quartiers ouest sont pris rapidement, mais le reste de la ville se barricade et lutte, maison par maison. C’est finalement le massacre qui suit l’arrêt des combats qui va participer à faire rentrer la Commune dans l’histoire. Partout, des habitants sont arrêtés et envoyés à l’échafaud sans aucune preuve ni procès, après une simple sélection des officiers. Une nouvelle sélection attend même les prisonniers ayant échappé au premier « tri » puisque le général marquis Gallifet (auquel Didier Lallement, actuel préfet de Paris, s’est lui-même comparé l’an dernier) passe en revue ceux qui sortent porte de la Muette et ordonne arbitrairement de tuer tel ou tel prisonnier (111 personnes seront ainsi fusillées pour avoir eu le simple tort d’avoir les cheveux blancs et donc d’être « plus coupables que les autres » car ayant vraisemblablement également participé à la révolution de 1848). Les historiens estiment aujourd’hui que la Semaine Sanglante et ses suites auraient causé la mort de 20 à 30 000 personnes. Après les carnages viendra le temps des procès qui engendreront des déportations massives dans les bagnes de Cayenne et de Nouvelle Calédonie. Cet acharnement des vainqueurs sur la Commune aura eu, selon l’auteur, des conséquences importantes tout au long de la IIIe République, et donna un modèle et un mythe à la révolution sociale. La lutte de la Commune devient donc à la fois un exemple pour les révolutionnaires du monde entier, mais aussi une mise en garde : voilà le sort terrible qui vous attend en cas d’échec.

En l’espace d’une cinquantaine de pages seulement, Sebastian Haffner revient sur l’épisode particulièrement célèbre de la Commune de Paris de 1871, dont il décrit l’avènement, les achèvements, ainsi que la destruction. Le récit est évidemment synthétique, et passe donc sous silence un certain nombre d’événements, mais en dit suffisamment pour permettre au lecteur de se repérer historiquement et politiquement. L’auteur nous livre aussi sa propre analyse, insistant bien sur l’absence de volonté de la part de la Commune de faire la révolution et sur son désir de mettre en place une forme d’auto-gestion locale animée par des idées résolument de gauche, sans pour autant pousser jusqu’au socialisme. L’auteur insiste aussi sur la violente répression dont le mouvement aura été victime, et sur les conséquences à long terme de ces massacres. Un ouvrage court mais dense, qui constitue une très bonne introduction à la période.

Lien : https://lebibliocosme.fr/202..

Les romans les mieux notés

heros_pitch

195 livres

La littérature du nazisme

art-bsurde

56 livres

Normandie : 1870

"Pendant plusieurs jours de suite des lambeaux d’armée en déroute avaient traversé la ville. Ce n’était point de la troupe, mais des hordes débandées. Les hommes avaient la barbe longue et sale, des uniformes en guenilles, et ils avançaient d’une allure molle, sans drapeau, sans régiment. […] Les Prussiens allaient entrer dans Rouen, disait-on." [...] Il y avait cependant quelque chose dans l'air, quelque chose de subtil et d'inconnu, une atmosphère étrangère intolérable, comme une odeur répandue, l'odeur de l'invasion. Elle emplissait les demeures et les places publiques, changeait le goût des aliments, donnait l'impression d'être en voyage, très loin, chez des tribus barbares et dangereuses." La débandade de l'armée française, l'occupation prussienne en Normandie, le cortège des horreurs de la guerre de 1870 servent de motif à de nombreux contes et nouvelles de Maupassant où sa férocité s'exerce avec maestria dans la plus connue et réussie de toutes dont le titre est le sobriquet de l'héroïne principale : "Boule de Suif". Mais quel est l'état-civil de Boule de suif dans le récit ? 👩🦰👩🦰👩🦰

5 lecteurs ont répondu