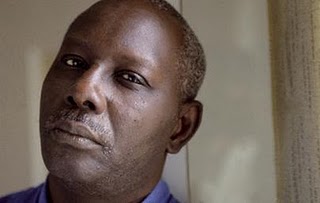

Critiques de Boubacar Boris Diop (56)

Rwanda, Ecrire par devoir de mémoire : c’est sur ce thème que l’écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop s’est attaché à écrire un roman sur le génocide tutsi au Rwanda.

Comment parler d’un génocide ? Comment raconter l’indicible ?

Cornelius, exilé depuis de nombreuses années à Djibouti rentre au Rwanda, 4 ans après le génocide. A Murambi, plus exactement, où, dans l’enceinte d’une école, son père, le Dr Karekesi a fait regrouper tous les Tutsis des collines environnantes sous prétexte de les protéger : environ 50000 personnes qu’il a fait massacrer, y compris sa femme et ses 2 enfants.

Cornelius, avec l’aide du vieux sage Simon Habineza, tente de comprendre cet effroyable massacre.

Dans un récit extrêmement sobre et nuancé, l’auteur nous fait découvrir les tenants et aboutissants du génocide et réussit à saisir l’indicible, réhabilite la mémoire des morts, espérant poser les bases d’un possible futur pour ce pays exsangue.

J’ai été encore plus passionnée par l’excellente postface de l’auteur qui met en lumière le rôle trouble qu’a joué la France.

Comment parler d’un génocide ? Comment raconter l’indicible ?

Cornelius, exilé depuis de nombreuses années à Djibouti rentre au Rwanda, 4 ans après le génocide. A Murambi, plus exactement, où, dans l’enceinte d’une école, son père, le Dr Karekesi a fait regrouper tous les Tutsis des collines environnantes sous prétexte de les protéger : environ 50000 personnes qu’il a fait massacrer, y compris sa femme et ses 2 enfants.

Cornelius, avec l’aide du vieux sage Simon Habineza, tente de comprendre cet effroyable massacre.

Dans un récit extrêmement sobre et nuancé, l’auteur nous fait découvrir les tenants et aboutissants du génocide et réussit à saisir l’indicible, réhabilite la mémoire des morts, espérant poser les bases d’un possible futur pour ce pays exsangue.

J’ai été encore plus passionnée par l’excellente postface de l’auteur qui met en lumière le rôle trouble qu’a joué la France.

Échange épistolaire de janvier 2012 à octobre 2013 entre l'écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop et l'auteure malienne Aminata Traoré, ancienne Ministre de la Culture et du Tourisme. A travers leurs lettres, les deux personnalités interrogent les évènements survenus sur le continent africain, leur traitement médiatique et les enjeux politiques et économiques qu'ils cachent : "printemps arabe", mort de Kadhafi, opération Serval au Mali, gestion de l'après-génocide par le président rwandais Kagamé notamment.

Un livre qui contribue à faire comprendre la complexité des situations, qui interpelle et qui invite à prendre connaissance d'éclairages différenciés.

Lien : http://terangaweb.com/gloire..

Un livre qui contribue à faire comprendre la complexité des situations, qui interpelle et qui invite à prendre connaissance d'éclairages différenciés.

Lien : http://terangaweb.com/gloire..

Tuer son voisin à la machette. Après l'horreur qui nous prend à la gorge, il ne reste qu'en bouche l'incrédulité, le mystère. Une impression d'autant plus forte 20 ans après le génocide du Rwanda.

Lien : http://rss.lapresse.ca/c/336..

Lien : http://rss.lapresse.ca/c/336..

Cet échange de lettres entre deux statures africaines permet un ton familier qui allège le discours sur des grandes questions d'histoire contemporaine, et notamment sur les relations de la France à ses anciennes colonies d'Afrique et au continent en général. D'ailleurs, le sous-titre "Lettres sur le Mali et l'Afrique" est explicite. Un ton nouveau qui donne beaucoup d'intérêt à la lecture.

Lien : http://www.traverseesafricai..

Lien : http://www.traverseesafricai..

Cet échange de lettres entre deux statures africaines permet un ton familier qui allège le discours sur des grandes questions d'histoire contemporaine, et notamment sur les relations de la France à ses anciennes colonies d'Afrique et au continent en général. D'ailleurs, le sous-titre "Lettres sur le Mali et l'Afrique" est explicite. Un ton nouveau qui donne beaucoup d'intérêt à la lecture.

Lien : http://www.traverseesafricai..

Lien : http://www.traverseesafricai..

La nuit de l’Imoko est un recueil de nouvelles. Je l’ai dit. Vous l’avez entendu. Brillant. Avec des nouvelles assez longues. Tantôt, relevant de la fiction la plus pure qui en dit long, elles assènent beaucoup plus de vérités que certains récits ancrés dans une réalité subjective. Tantôt, regard mélancolique et amoureux sur une ville, Saint-Louis, regard désabusé sur la chute du vieux président Wade. Le tout soigné par une mise en pli qui porte le discours de Boubacar Boris Diop

Ces nouvelles ont été écrites entre 1998 et 2012. Je n’arrive pas à tenir le taureau par les cornes, elles ont été sciées.

Allez. Je prendrai la première nouvelle. La petite vieille. Une petite dame européenne ayant ses entrées chez les grands pontes d’un régime africain, et pour cause : elle est la maîtresse du chef d'état major... Elle trouve des financements pour des projets cinématographiques. Elle octroie des prix à des artistes africains, le jury faisant office de chambre de validation étant composé de bénis oui-oui. Elle s’autorise des réflexions arrogantes et paternalistes justement lors de la délibération. Excédé, un anonyme autochtone la recadre sévèrement. Il va pouvoir sentir dans son corps toute l’étendue de son impertinence. Boubacar Boris Diop décrit dans cette petite nouvelle, avec un rire froid, qui donne le ton de ce recueil, une teneur du règne de l’arbitraire. Un arbitraire dicté par d’autres, même quand on pense être aux manettes. La question pourrait-être comment résister à la folie et à l’abus de pouvoir des uns ? Est-ce que chacun d’entre nous à le pouvoir de résister ? Les personnages mis en scène dans cette nouvelle révèlent leur faiblesse et leur dépendance, que ce soit Lamine Keïta, le cinéaste à la recherche de subvention pour réaliser des films à destination de l’étranger, ou de son ami, Malick Cissé, brillant penseur mais chômeur de son état. Ce dernier ose l’ouvrir. Naturellement, il y a dans le propos de Boubacar Boris Diop, une critique de ce cinéma subventionné par des étrangers et dont beaucoup d'africains doutent tout bas de son ambition à les représenter.

Allez. Une deuxième pour la route. Le regard que porte Boubacar Boris Diop sur la ville de Saint-Louis. Dans l’écriture de cette nouvelle, que je qualifierais plutôt de récit court, l’écrivain sénégalais livre au lecteur l’âme de cette ville sur un plateau. La description est donc très différente du texte précédent. Un homme vivant à l’étranger revient avec son épouse Déborah dans la ville qui l’a vu grandir. Il fut doomu ndar. Il est doomu ndar. Il restera doomu ndar. Un homme dont l’ancrage dans la ville est ancien. Ce qui n’est pas neutre pour Saint Louis, ville coloniale par excellence. Point avancé de la France en Afrique depuis la période de la Traite négrière. Elle porte un héritage lourd que Boubacar Boris Diop décrit avec parcimonie. Portrait de ses populations métisses, de ses signares, de ses pécheurs, de sa vieille ville, de son extension tout azimut et non contrôlée ou encore de sa rivalité avec Dakar. Le regard de l’immigré est chargé de nostalgie et de non-dits avec l’autre qui découvre des pans tus de sa personnalité. Ce type de regard, sur une ville, est très rare en littérature africaine. Il y a la patte du journaliste qui a basculé vers le roman et l’envie transmise de découvrir cette ville historique.

Naturellement, je ne vous raconterai pas les différentes nouvelles. L’attention de Boubacar Boris Diop se porte sur les grands comme sur les petits. Il autopsie avec la même minutie la chute de Wade et le meurtre d’un homme fortuné exécuté par son diallo. Il semble que dans l’esprit de l’auteur sénégalais, le questionnement est vital. Questionner des traditions obsolètes. Interpeler des rapports humains hiérarchisés qui feraient dire à beaucoup que l’esclavage se porte à merveille dans certaines contrées. Interroger un monde qui change, un système politique, cette démocratie si fragile qui vole en éclats au Mali ou semble se renforcer au Sénégal. Observer la solitude, la fragilité d’hommes, de femmes entre les mains de puissants identifiables ou pas.

Lien : http://gangoueus.blogspot.fr..

Ces nouvelles ont été écrites entre 1998 et 2012. Je n’arrive pas à tenir le taureau par les cornes, elles ont été sciées.

Allez. Je prendrai la première nouvelle. La petite vieille. Une petite dame européenne ayant ses entrées chez les grands pontes d’un régime africain, et pour cause : elle est la maîtresse du chef d'état major... Elle trouve des financements pour des projets cinématographiques. Elle octroie des prix à des artistes africains, le jury faisant office de chambre de validation étant composé de bénis oui-oui. Elle s’autorise des réflexions arrogantes et paternalistes justement lors de la délibération. Excédé, un anonyme autochtone la recadre sévèrement. Il va pouvoir sentir dans son corps toute l’étendue de son impertinence. Boubacar Boris Diop décrit dans cette petite nouvelle, avec un rire froid, qui donne le ton de ce recueil, une teneur du règne de l’arbitraire. Un arbitraire dicté par d’autres, même quand on pense être aux manettes. La question pourrait-être comment résister à la folie et à l’abus de pouvoir des uns ? Est-ce que chacun d’entre nous à le pouvoir de résister ? Les personnages mis en scène dans cette nouvelle révèlent leur faiblesse et leur dépendance, que ce soit Lamine Keïta, le cinéaste à la recherche de subvention pour réaliser des films à destination de l’étranger, ou de son ami, Malick Cissé, brillant penseur mais chômeur de son état. Ce dernier ose l’ouvrir. Naturellement, il y a dans le propos de Boubacar Boris Diop, une critique de ce cinéma subventionné par des étrangers et dont beaucoup d'africains doutent tout bas de son ambition à les représenter.

Allez. Une deuxième pour la route. Le regard que porte Boubacar Boris Diop sur la ville de Saint-Louis. Dans l’écriture de cette nouvelle, que je qualifierais plutôt de récit court, l’écrivain sénégalais livre au lecteur l’âme de cette ville sur un plateau. La description est donc très différente du texte précédent. Un homme vivant à l’étranger revient avec son épouse Déborah dans la ville qui l’a vu grandir. Il fut doomu ndar. Il est doomu ndar. Il restera doomu ndar. Un homme dont l’ancrage dans la ville est ancien. Ce qui n’est pas neutre pour Saint Louis, ville coloniale par excellence. Point avancé de la France en Afrique depuis la période de la Traite négrière. Elle porte un héritage lourd que Boubacar Boris Diop décrit avec parcimonie. Portrait de ses populations métisses, de ses signares, de ses pécheurs, de sa vieille ville, de son extension tout azimut et non contrôlée ou encore de sa rivalité avec Dakar. Le regard de l’immigré est chargé de nostalgie et de non-dits avec l’autre qui découvre des pans tus de sa personnalité. Ce type de regard, sur une ville, est très rare en littérature africaine. Il y a la patte du journaliste qui a basculé vers le roman et l’envie transmise de découvrir cette ville historique.

Naturellement, je ne vous raconterai pas les différentes nouvelles. L’attention de Boubacar Boris Diop se porte sur les grands comme sur les petits. Il autopsie avec la même minutie la chute de Wade et le meurtre d’un homme fortuné exécuté par son diallo. Il semble que dans l’esprit de l’auteur sénégalais, le questionnement est vital. Questionner des traditions obsolètes. Interpeler des rapports humains hiérarchisés qui feraient dire à beaucoup que l’esclavage se porte à merveille dans certaines contrées. Interroger un monde qui change, un système politique, cette démocratie si fragile qui vole en éclats au Mali ou semble se renforcer au Sénégal. Observer la solitude, la fragilité d’hommes, de femmes entre les mains de puissants identifiables ou pas.

Lien : http://gangoueus.blogspot.fr..

Politique fiction? Livre à facettes comme le présente le 4ème de couverture? Je me suis un peu perdue dans les premiers chapitres obscurs. Un narrateur anonyme en 2063 tente de reconstituer des évènements oubliés : grèves ouvrières et révoltes estudiantines des années 1960/1970. Roman à clés dont on a perdu les clés? Ou tout au moins que je ne possède pas, les Sénégalais peut être?

Malgré la confusion (qui génère un certain ennui) il faut persister dans la lecture. Le lecteur patient y fera la connaissance avec le héros - révolutionnaire professionnel ou romancier raté, attachant et intéressant. Ce n'est qu'à la fin qu'apparait le personnage de Tamango - héros d'une nouvelle de Prosper Mérimée que je viens de télécharger.

Lien : http://miriampanigel.blog.le..

Malgré la confusion (qui génère un certain ennui) il faut persister dans la lecture. Le lecteur patient y fera la connaissance avec le héros - révolutionnaire professionnel ou romancier raté, attachant et intéressant. Ce n'est qu'à la fin qu'apparait le personnage de Tamango - héros d'une nouvelle de Prosper Mérimée que je viens de télécharger.

Lien : http://miriampanigel.blog.le..

Une grande voix africaine pour aider à la compréhension de l'horreur...

Quatre ans après le génocide rwandais, et alors que seuls ou presque des Occidentaux s'étaient penchés sur cette horreur, plusieurs écrivains africains organisèrent une résidence collective pour travailler sur une parole à ce propos. Le Sénégalais Boubacar Boris Diop, auteur notamment du grand "Les tambours de la mémoire" (1991), publiait en 2000 son travail issu de ce rassemblement : "Murambi, le livre des ossements".

Récit du retour d'un Rwandais exilé à Djibouti, découvrant, après le génocide, que son père fut l'un des pires bourreaux hutus - responsable notamment du massacre (authentique) de l'École Technique de Murambi, où plusieurs dizaines de milliers de Tutsi furent rassemblés pour être exterminés, et où se trouve aujourd'hui le principal mémorial du génocide.

Roman terrible, qui pose au fond les mêmes questions que Jean Hatzfeld dans sa trilogie rwandaise, sous un angle différent, avec une rage beaucoup plus forte, même si elle y est romanesque, et non journalistique - mais reposant néanmoins sur de nombreux témoignages recueillis sur place en 1998.

La postface, entièrement écrite à l'occasion de la réédition de 2011, est précieuse : "Parti au Rwanda "par devoir de mémoire", je n'ai voulu abandonner personne sur le bord de la route. J'avais découvert, chemin faisant, ceci qui m'a paru fondamental : si un génocide aussi spectaculaire que celui des Tutsi du Rwanda implique des masses hurlantes d'hommes et de femmes pris au piège d'une panique collective sans nom, chacun n'entend, dans ce formidable chambardement, que les battements de son cœur, dans une soudaine et affreuse proximité avec sa propre mort. Il fallait aussi dire cette solitude des êtres livrés à eux-mêmes, parfois bien plus effroyable, à y regarder de plus près, que la sanglante pagaille alentour. Si j'ai en définitive choisi l'histoire que l'on vient de lire, c'est parce que je dois une autre leçon, tout aussi essentielle, au Rwanda : le crime de génocide est commis par les pères mais il est expié par les fils..."

D'une très grande voix africaine, un récit essentiel dans la quête d'une compréhension de l'horreur...

Quatre ans après le génocide rwandais, et alors que seuls ou presque des Occidentaux s'étaient penchés sur cette horreur, plusieurs écrivains africains organisèrent une résidence collective pour travailler sur une parole à ce propos. Le Sénégalais Boubacar Boris Diop, auteur notamment du grand "Les tambours de la mémoire" (1991), publiait en 2000 son travail issu de ce rassemblement : "Murambi, le livre des ossements".

Récit du retour d'un Rwandais exilé à Djibouti, découvrant, après le génocide, que son père fut l'un des pires bourreaux hutus - responsable notamment du massacre (authentique) de l'École Technique de Murambi, où plusieurs dizaines de milliers de Tutsi furent rassemblés pour être exterminés, et où se trouve aujourd'hui le principal mémorial du génocide.

Roman terrible, qui pose au fond les mêmes questions que Jean Hatzfeld dans sa trilogie rwandaise, sous un angle différent, avec une rage beaucoup plus forte, même si elle y est romanesque, et non journalistique - mais reposant néanmoins sur de nombreux témoignages recueillis sur place en 1998.

La postface, entièrement écrite à l'occasion de la réédition de 2011, est précieuse : "Parti au Rwanda "par devoir de mémoire", je n'ai voulu abandonner personne sur le bord de la route. J'avais découvert, chemin faisant, ceci qui m'a paru fondamental : si un génocide aussi spectaculaire que celui des Tutsi du Rwanda implique des masses hurlantes d'hommes et de femmes pris au piège d'une panique collective sans nom, chacun n'entend, dans ce formidable chambardement, que les battements de son cœur, dans une soudaine et affreuse proximité avec sa propre mort. Il fallait aussi dire cette solitude des êtres livrés à eux-mêmes, parfois bien plus effroyable, à y regarder de plus près, que la sanglante pagaille alentour. Si j'ai en définitive choisi l'histoire que l'on vient de lire, c'est parce que je dois une autre leçon, tout aussi essentielle, au Rwanda : le crime de génocide est commis par les pères mais il est expié par les fils..."

D'une très grande voix africaine, un récit essentiel dans la quête d'une compréhension de l'horreur...

Fable mystérieuse, intriquant les niveaux de récit pour dire le métier d'écrivain dans un monde en proie au conflit et à la perte d'identité.

Avec ce roman de 1997, le Sénégalais Boubacar Boris Diop, reconnu dès son premier roman "Le temps de Tamango" (1981), accédait à une tout autre dimension littéraire.

Dans un pays africain non spécifié, qui peut être le Sénégal ou non, le narrateur reçoit une lettre de son amie disparue huit ans plus tôt dans d'obscures circonstances : elle se trouve dans une ville inconnue, et l'invite à venir l'aider d'urgence. Le roman raconte les trois jours vécus par le narrateur au bord du fleuve qu'il doit franchir, avec l'aide d'un passeur, pour rejoindre son ancienne amante vraisemblablement mourante. Progressivement se dévoile le métier qu'exerçait cette femme avant sa disparition : lire des histoires de son invention à un homme mystérieux qu'elle ne voyait jamais.

Au fur et à mesure du récit de ces trois jours d'attente, entrecoupé de flashbacks d'il y a huit ans plus tôt, la « réalité » (si l'on peut dire) et les récits inventés de l'époque vont s'entremêler, et notamment l'un d'eux, celui du « Cavalier et de son ombre », qui fonctionne comme un véritable « mythe fondateur » du pays africain en question, tandis que le narrateur sombre dans une fièvre aiguë...

Extraordinaire intrication des niveaux de lecture, autour d'une métaphore globale sur ce que signifie être écrivain dans un monde en proie au chaos, métaphore rendue tragique par la montée, dans l'évocation, du génocide rwandais comme une sauvage toile de fond...

« Il me faut, à présent, dire deux mots sur le Cavalier. On a noté l'obstination, sûrement ironique, du Passeur à en parler comme d'un être de chair et de sang. Attitude parfaitement ridicule : le Cavalier n'est qu'un des héros fabriqués de toutes pièces par Khadidja. Je suis peut-être en train de devenir fou, mais pas au point de confondre la réalité et les chimères. Et de toute façon, la question de savoir si le Cavalier existe ou non reste secondaire. Seul compte le fait suivant : à Bilenty, quelqu'un est en train de détruire la vie réelle de Khadidja en se faisant passer pour le Cavalier. Je ne peux donc aider Khadidja qu'en restant ouvert à tous ses enchantements. L'essentiel est de ne jamais être dupe moi-même. Pour mieux faire comprendre cela, il me faut rappeler dans quelles conditions tout à fait particulières ce récit, Le Cavalier et son ombre, a vu le jour. »

Avec ce roman de 1997, le Sénégalais Boubacar Boris Diop, reconnu dès son premier roman "Le temps de Tamango" (1981), accédait à une tout autre dimension littéraire.

Dans un pays africain non spécifié, qui peut être le Sénégal ou non, le narrateur reçoit une lettre de son amie disparue huit ans plus tôt dans d'obscures circonstances : elle se trouve dans une ville inconnue, et l'invite à venir l'aider d'urgence. Le roman raconte les trois jours vécus par le narrateur au bord du fleuve qu'il doit franchir, avec l'aide d'un passeur, pour rejoindre son ancienne amante vraisemblablement mourante. Progressivement se dévoile le métier qu'exerçait cette femme avant sa disparition : lire des histoires de son invention à un homme mystérieux qu'elle ne voyait jamais.

Au fur et à mesure du récit de ces trois jours d'attente, entrecoupé de flashbacks d'il y a huit ans plus tôt, la « réalité » (si l'on peut dire) et les récits inventés de l'époque vont s'entremêler, et notamment l'un d'eux, celui du « Cavalier et de son ombre », qui fonctionne comme un véritable « mythe fondateur » du pays africain en question, tandis que le narrateur sombre dans une fièvre aiguë...

Extraordinaire intrication des niveaux de lecture, autour d'une métaphore globale sur ce que signifie être écrivain dans un monde en proie au chaos, métaphore rendue tragique par la montée, dans l'évocation, du génocide rwandais comme une sauvage toile de fond...

« Il me faut, à présent, dire deux mots sur le Cavalier. On a noté l'obstination, sûrement ironique, du Passeur à en parler comme d'un être de chair et de sang. Attitude parfaitement ridicule : le Cavalier n'est qu'un des héros fabriqués de toutes pièces par Khadidja. Je suis peut-être en train de devenir fou, mais pas au point de confondre la réalité et les chimères. Et de toute façon, la question de savoir si le Cavalier existe ou non reste secondaire. Seul compte le fait suivant : à Bilenty, quelqu'un est en train de détruire la vie réelle de Khadidja en se faisant passer pour le Cavalier. Je ne peux donc aider Khadidja qu'en restant ouvert à tous ses enchantements. L'essentiel est de ne jamais être dupe moi-même. Pour mieux faire comprendre cela, il me faut rappeler dans quelles conditions tout à fait particulières ce récit, Le Cavalier et son ombre, a vu le jour. »

Comment commencer cette chronique ? En m’étonnant du fait que ce ne soit qu’aujourd’hui que je lise mon premier roman de Boubacar Boris Diop ? Ou en saluant la qualité du regard de l’écrivain sénégalais sur le génocide tutsi au Rwanda ?

La première question pouvant être résolue rapidement, je vais la traiter avec le même empressement. J’ai abordé la littérature sénégalaise par le biais de ses auteures et je n’en suis jamais vraiment sorti, excepté avec Birago Diop. On mettra donc ma découverte tardive de Boubacar Boris Diop sur le dos des femmes de son pays (qui fréquente mon blog, comprendra l’allusion).

Pour abandonner ces aspects futiles, à la lecture de « Murambi, le livre des ossements » il est une évidence certaine, j’aurai, Dieu voulant, l’occasion de relire cet auteur pertinent et courageux. Je le dis en me remémorant tous les livres que j’ai lus sur le génocide tutsi au Rwanda qui furent produits à la suite de la résidence d’écriture au Rwanda en 1998 organisée par Nocky Djedanoum sur le thème « écrire par devoir de mémoire ». Car si chacun de ces livres porte un regard singulier, une capacité à transposer dans un projet littéraire, des expériences de vie uniques en lien avec cette tragédie, le roman de Boubacar Boris Diop est celui, qui au-delà de l’émotion qu’il suscite, a une approche qui porte le plus un discours politique, une désignation claire des bourreaux et des victimes, une accusation franche et sans ambiguïté de la collusion française avec des responsables du génocide.

Avant de donner un point de vue, il me faut d’abord présenter ce roman à la structure éclatée qui commence par une série de regards qui replongent le lecteur dans l’atmosphère électrique qui précède les événements douloureux. Un contexte nauséeux où les bourreaux attendent, les victimes pressentent le piège qui va s’abattre sur elles. Chaque voix parle à la première personne. Et le lecteur perçoit intimement sous la plume du romancier l’horreur qui point au jour. Il perçoit intérieurement. Au milieu de ces différents témoignages déroutants, il y a Jessica, une femme, agent infiltré du FPR. Il y a Stanley. Ils sont amis.

Plusieurs années après, ils se retrouvent autour de Cornélius, le troisième larron de leur bande d’enfants de jadis. Cornélius revient de Djibouti, d’où il a vécu le génocide. Toute sa famille a disparu. Du moins, c’est ce qu’il pense en rentrant au Rwanda, où il se doit de retourner à Murambi, fief familial où l’attend son oncle, le vieux Siméon. Ce qu’il va découvrir au sujet de sa famille, en particulier de son père, va remettre en cause toute sa vision du monde…

Entendons-nous, il est extrêmement délicat de commenter un tel livre, un tel sujet. Je pense que Boubacar Boris Diop réussit à la fois à transmettre quelque chose sur la folie de ce qui s’est passée, mais également sur comment on vit après cela, en particulier quand on doit porter le poids des fautes des autres, le tout en évoquant l’historique lointain ou immédiat pour tenter d'expliquer l’inexplicable. Plus que dans les autres ouvrages qui traitent de la question, la prise de position du romancier est nette. Les désignations ne sont pas masquées. Les nuances semblent trop dangereuses. Murambi, le livre des ossements parle à ceux qui veulent en savoir d'avantage. Je ne peux pas être plus long sur cet ouvrage. Certains aspects de la narration peuvent être lus, mais ne peuvent pas être exprimés ou commentés hors du contexte de ce livre. Aussi, je m’arrêterai sur ce, en espérant que vous lirez ce livre. Parce c'est nécessaire.

Bien à vous,

Boubacar Boris Diop, Murambi, le livre des ossements

Lien : http://gangoueus.blogspot.fr..

La première question pouvant être résolue rapidement, je vais la traiter avec le même empressement. J’ai abordé la littérature sénégalaise par le biais de ses auteures et je n’en suis jamais vraiment sorti, excepté avec Birago Diop. On mettra donc ma découverte tardive de Boubacar Boris Diop sur le dos des femmes de son pays (qui fréquente mon blog, comprendra l’allusion).

Pour abandonner ces aspects futiles, à la lecture de « Murambi, le livre des ossements » il est une évidence certaine, j’aurai, Dieu voulant, l’occasion de relire cet auteur pertinent et courageux. Je le dis en me remémorant tous les livres que j’ai lus sur le génocide tutsi au Rwanda qui furent produits à la suite de la résidence d’écriture au Rwanda en 1998 organisée par Nocky Djedanoum sur le thème « écrire par devoir de mémoire ». Car si chacun de ces livres porte un regard singulier, une capacité à transposer dans un projet littéraire, des expériences de vie uniques en lien avec cette tragédie, le roman de Boubacar Boris Diop est celui, qui au-delà de l’émotion qu’il suscite, a une approche qui porte le plus un discours politique, une désignation claire des bourreaux et des victimes, une accusation franche et sans ambiguïté de la collusion française avec des responsables du génocide.

Avant de donner un point de vue, il me faut d’abord présenter ce roman à la structure éclatée qui commence par une série de regards qui replongent le lecteur dans l’atmosphère électrique qui précède les événements douloureux. Un contexte nauséeux où les bourreaux attendent, les victimes pressentent le piège qui va s’abattre sur elles. Chaque voix parle à la première personne. Et le lecteur perçoit intimement sous la plume du romancier l’horreur qui point au jour. Il perçoit intérieurement. Au milieu de ces différents témoignages déroutants, il y a Jessica, une femme, agent infiltré du FPR. Il y a Stanley. Ils sont amis.

Plusieurs années après, ils se retrouvent autour de Cornélius, le troisième larron de leur bande d’enfants de jadis. Cornélius revient de Djibouti, d’où il a vécu le génocide. Toute sa famille a disparu. Du moins, c’est ce qu’il pense en rentrant au Rwanda, où il se doit de retourner à Murambi, fief familial où l’attend son oncle, le vieux Siméon. Ce qu’il va découvrir au sujet de sa famille, en particulier de son père, va remettre en cause toute sa vision du monde…

Entendons-nous, il est extrêmement délicat de commenter un tel livre, un tel sujet. Je pense que Boubacar Boris Diop réussit à la fois à transmettre quelque chose sur la folie de ce qui s’est passée, mais également sur comment on vit après cela, en particulier quand on doit porter le poids des fautes des autres, le tout en évoquant l’historique lointain ou immédiat pour tenter d'expliquer l’inexplicable. Plus que dans les autres ouvrages qui traitent de la question, la prise de position du romancier est nette. Les désignations ne sont pas masquées. Les nuances semblent trop dangereuses. Murambi, le livre des ossements parle à ceux qui veulent en savoir d'avantage. Je ne peux pas être plus long sur cet ouvrage. Certains aspects de la narration peuvent être lus, mais ne peuvent pas être exprimés ou commentés hors du contexte de ce livre. Aussi, je m’arrêterai sur ce, en espérant que vous lirez ce livre. Parce c'est nécessaire.

Bien à vous,

Boubacar Boris Diop, Murambi, le livre des ossements

Lien : http://gangoueus.blogspot.fr..

Avec une écriture simple et fluide, Boubacar Boris Diop nous transporte dans cette magnifique région des grands lacs africains dont fait partie le Rwanda. Il nous fait prendre conscience de l’immense tragédie qui s’est déroulée face à un monde indifférent, plus préoccupé par les résultats de la Coupe du monde de football… Roman contre l’ignorance, contre l’impunité, contre l’oubli. Un roman d’une intensité bouleversante.

Lien : http://lagouluelitteraire.6m..

Lien : http://lagouluelitteraire.6m..

"Si jamais le Rwanda avait été ce lieu paisible et lumineux où le dieu Imana venait se reposer après chaque coucher de soleil, il avait cessé de l'être depuis longtemps en 1998 : la mort continuait à rôder partout, l'odeur des corps en décomposition prenait toujours à la gorge, et les survivants n'avaient pas encore émergé de leur longue sidération".

Dans une prose claire et précise, Boubacar Boris Diop revient sur le génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda au printemps 1994. Pendant cent jours, les interminables massacres, encouragés par la propagande haineuse et incendiaire de radio Mille Collines, près d'un million de Tutsis trouveront la mort."Après une histoire pareille, tout le monde est, de toute façon, un peu mort".

Murambi, c'est ce lieu sinistre (aujourd'hui transformé en mémorial) où, le 21 avril, après avoir trouvé refuge dans une école technique en construction, 45 000 Tutsis sont massacrés par les milices Interahamwe.

Un livre "avant-après" comme je les appelle, bouleversant, et qui questionne le lecteur dans son humanité même. Dans un style très différent des enquêtes philosophico-journalistes de l'excellent Jean Hatzfeld (Une saison de machettes, La stratégie des antilopes). Avec une étonnante économie de mots, Boubacar Boris Diop construit le récit nécessairement éclaté des voix multiples du génocide, et parvient à en soulever brillamment tous les enjeux moraux.

Comment comprendre l'irréductible spécificité du génocide rwandais ? Quel rôle douteux ont joué les troupes françaises de l'opération Turquoise ? Comment pardonner aux bourreaux et vivre à leurs côtés ? Comment vivre après le génocide rwandais ? "Il voulait dire à la jeune femme en noir - comme plus tard aux enfants de Zakya, que les morts de Murambi font des rêves, eux aussi, et que leur plus ardent désir est la résurrection des vivants". Pourquoi l"indifférence occidentale ? ("Ne t'en fais pas Sera. Ils savent que le monde entier les observe, ils ne pourront rien faire").

Dans une passionnante postface enfin, Boubacar Boris Diop évoque les circonstances de l'écriture de Murambi, et s'interroge sur ce que signifier écrire un roman sur le génocide rwandais. C'est une expérience qui découle d'une résidence d'auteurs au Rwanda en 1998, "Rwanda : écrire par devoir de mémoire", rassemblant pendant trois mois plusieurs écrivains africains dans un hôtel de Kigali. Loin de "jouer les pleureuses de la vingt-cinquième heure", chacun en retire une expérience singulière, débouchant sur la production de plusieurs romans (La Phalène des collines de Koulsy Lamko, le Cavalier et son ombre de B.B. Diop, Murekatete de Monique Ilboudo), parmi lesquels Murambi. Dans cette postface, l'auteur donne sens à son oeuvre, autour d'une réflexion fondamentale sur l'écriture et l'engagement.

"Encore une preuve, s'il en était besoin, de la quasi-impossibilité de sortir indemne de l'expérience rwandaise".

Lien : http://le-mange-livres.blogs..

Dans une prose claire et précise, Boubacar Boris Diop revient sur le génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda au printemps 1994. Pendant cent jours, les interminables massacres, encouragés par la propagande haineuse et incendiaire de radio Mille Collines, près d'un million de Tutsis trouveront la mort."Après une histoire pareille, tout le monde est, de toute façon, un peu mort".

Murambi, c'est ce lieu sinistre (aujourd'hui transformé en mémorial) où, le 21 avril, après avoir trouvé refuge dans une école technique en construction, 45 000 Tutsis sont massacrés par les milices Interahamwe.

Un livre "avant-après" comme je les appelle, bouleversant, et qui questionne le lecteur dans son humanité même. Dans un style très différent des enquêtes philosophico-journalistes de l'excellent Jean Hatzfeld (Une saison de machettes, La stratégie des antilopes). Avec une étonnante économie de mots, Boubacar Boris Diop construit le récit nécessairement éclaté des voix multiples du génocide, et parvient à en soulever brillamment tous les enjeux moraux.

Comment comprendre l'irréductible spécificité du génocide rwandais ? Quel rôle douteux ont joué les troupes françaises de l'opération Turquoise ? Comment pardonner aux bourreaux et vivre à leurs côtés ? Comment vivre après le génocide rwandais ? "Il voulait dire à la jeune femme en noir - comme plus tard aux enfants de Zakya, que les morts de Murambi font des rêves, eux aussi, et que leur plus ardent désir est la résurrection des vivants". Pourquoi l"indifférence occidentale ? ("Ne t'en fais pas Sera. Ils savent que le monde entier les observe, ils ne pourront rien faire").

Dans une passionnante postface enfin, Boubacar Boris Diop évoque les circonstances de l'écriture de Murambi, et s'interroge sur ce que signifier écrire un roman sur le génocide rwandais. C'est une expérience qui découle d'une résidence d'auteurs au Rwanda en 1998, "Rwanda : écrire par devoir de mémoire", rassemblant pendant trois mois plusieurs écrivains africains dans un hôtel de Kigali. Loin de "jouer les pleureuses de la vingt-cinquième heure", chacun en retire une expérience singulière, débouchant sur la production de plusieurs romans (La Phalène des collines de Koulsy Lamko, le Cavalier et son ombre de B.B. Diop, Murekatete de Monique Ilboudo), parmi lesquels Murambi. Dans cette postface, l'auteur donne sens à son oeuvre, autour d'une réflexion fondamentale sur l'écriture et l'engagement.

"Encore une preuve, s'il en était besoin, de la quasi-impossibilité de sortir indemne de l'expérience rwandaise".

Lien : http://le-mange-livres.blogs..

Rwanda , 1994 , dernier génocide en date. Des hommes , des femmes se croisent , se perdent , se retrouvent pendant l’une des dernières tentatives d’annihilation d’un groupe éthnique par un autre sous le regard amusé des grandes puissances occidentales. Roman polyphonique , l’histoire du massacre des Tutsi par les membres des Interahamwe , la milice des massacreurs du Hutu Power , est né à la suite d’une expérience: Rwanda : écrire par devoir de mémoire. Boubacar Boris Diop a choisi de raconter ces évènements sous la forme d’un roman en mettant en scène différents protagonistes , les bons comme les méchants , sans jamais porter un jugement sentencieux. Il s’applique à démonter les méchanismes de la réussite d’une telle entreprise sans que cela n’émeuve le reste du monde.

La transmission générationelle et l’entretien des haines avérées ou non est l’une des composantes essentielles pour mener un tel projet à bout. Tous attendent le coup de sifflet pour laisser parler librement la cruauté tapie en eux. Des voisins, des amis, des membres de la même famille s’étrippent joyeusement au nom d’une différence éthnique. C’est l’heure des règlements de comptes, alors! que chacun accomplisse son devoir en se réfugiant derrière la plus incroyable des excuses: se sentir investi d’une mission quasi divine, de celle qui exige que l’on lave un prétendu affront en répandant la terreur et la haine raciale. Eradiquer certes, encore faut-il faire souffrir au- delà de toutes limites puisque c’est si gentiment demandé. Voire conseillé sous peine de représailles. Outre l’entretien d’une mémoire basée sur la mesquinerie / l’indigence morale, éthique et intellectuelle, il est facile de s’appuyer sur les plus démunis pour se vautrer avec délectation dans un cynisme aveugle. Sans conscience car sans états d’âmes. La haine a la logique du sang. Ce qui s’est passé en 1994 est une répétiton des évènements de 1959; les raisons en sont inchangées. Pourquoi un lynchage programmé n’a pu être arrêté? Comment est-ce possible qu’une telle horreur ait vu le jour? Il y a un parallèle entre cet épisode et celui que toute une nation a subi pendant la deuxième guerre mondiale. Pour ma part je n’y vois aucune différence, un meurtre reste un meurtre et aucune raison officielle ou officieuse ne peut excuser ce genre de comportements. Cet acharnement à toujours faire ressurgir le pire qu’il y a en nous en nous absolvant par avance nos fautes me sidère. Je juge , oui , car je constate que tous les efforts fournis par les différents » gardiens de la mémoire de l’humanité » sont toujours balayés d’un revers de la main dés que l’on peut assouvir en toute impunité nos plus bas instincts. Sommes-nous si cons que cela ou partageons-nous le même temps de mémoire que les poissons rouges, à peu près 3 secondes? Entre les livres, les documentaires, les monuments, les films, de telles atrocités se perpétuent et ont encore de beaux jours devant elles. Car il suffit de peu de choses pour que l’histoire se répète.

A la fin de ce livre, j’ai lu LA VAGUE de Todd Strasser. Nous sommes en 1969, aux Etats-Unis. Les horreurs de la dernière guerre sont encore proches. D’ailleurs, c’est le sujet d’étude dans ce lycée. Pour démontrer que ce genre de saloperies peut naître à tout moment, un professeur décide de reprendre les mécanismes qui ont fait le succés du nazisme en créant un mouvement expérimental au slogan fort : LA FORCE PAR LA DISCIPLINE, LA FORCE PAR LA COMMUNAUTE, LA FORCE PAR L’ACTION et réussit à transformer des élèves intelligents, instruits, libres penseurs en parfaits petits dictateurs d’une docilité effarante. Ce qui n’était qu’un jeu au départ se transforme en un dangeureux cauchemar. La propagation de ces idées est relayée par un excellent organisme médiatique ( un journal), un recrutement méticuleux, des réunions « secrètes », par l’éviction de toute personne ayant un tant soit peu un esprit critique, par des dénonciations, par l’incitation à la haine……. et surtout par l’absolue conviction d’être 1) un être supérieur, 2) être dans le vrai. Cette lecture m’a perturbée car elle me démontre que l’éducation, l’instruction, la curiosité, l’envie de s’améliorer sont des valeurs qui n’ont aucune chance devant la folie, au sens pathologique du mot, de certains. Parait-il que le monde a été créé par des fous pour que des sages y vivent?! J’en sais rien mais je garde l’espoir que l’on ne les décapitera pas tous afin que des générations futures puissent bénéficier de cette petite lumière que nous continuons inlassablement à éteindre. Sans doute par fainéantise et surtout parce que c’est bien plus simple quand l’autre réfléchit à notre place.

Je digresse…… Les personnages sont tous bouleversants mais celui qui m’a le plus ému c’est ce fils qui après des années d’exile revient au Rwanda pour apprendre que son père est non seulement responsable du meutre de sa propre famille mais qu’il est l’instigateur du plus grand charnier du pays. Comment vivre en sachant que le même sang coule dans ses veines? Comment s’en sort-on? La postface est très instructive car il y fait le bilan de tout le travail entrepris par les organisateurs de ce projet et des répercussions que cela a eu dans les différentes parties du monde. C’est un livre d’apprentissage, un autre legs pour que ce genre de chose n’arrive plus jamais. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir.

A l’attention de Simon with all my love!

Lien : http://www.immobiletrips.com..

La transmission générationelle et l’entretien des haines avérées ou non est l’une des composantes essentielles pour mener un tel projet à bout. Tous attendent le coup de sifflet pour laisser parler librement la cruauté tapie en eux. Des voisins, des amis, des membres de la même famille s’étrippent joyeusement au nom d’une différence éthnique. C’est l’heure des règlements de comptes, alors! que chacun accomplisse son devoir en se réfugiant derrière la plus incroyable des excuses: se sentir investi d’une mission quasi divine, de celle qui exige que l’on lave un prétendu affront en répandant la terreur et la haine raciale. Eradiquer certes, encore faut-il faire souffrir au- delà de toutes limites puisque c’est si gentiment demandé. Voire conseillé sous peine de représailles. Outre l’entretien d’une mémoire basée sur la mesquinerie / l’indigence morale, éthique et intellectuelle, il est facile de s’appuyer sur les plus démunis pour se vautrer avec délectation dans un cynisme aveugle. Sans conscience car sans états d’âmes. La haine a la logique du sang. Ce qui s’est passé en 1994 est une répétiton des évènements de 1959; les raisons en sont inchangées. Pourquoi un lynchage programmé n’a pu être arrêté? Comment est-ce possible qu’une telle horreur ait vu le jour? Il y a un parallèle entre cet épisode et celui que toute une nation a subi pendant la deuxième guerre mondiale. Pour ma part je n’y vois aucune différence, un meurtre reste un meurtre et aucune raison officielle ou officieuse ne peut excuser ce genre de comportements. Cet acharnement à toujours faire ressurgir le pire qu’il y a en nous en nous absolvant par avance nos fautes me sidère. Je juge , oui , car je constate que tous les efforts fournis par les différents » gardiens de la mémoire de l’humanité » sont toujours balayés d’un revers de la main dés que l’on peut assouvir en toute impunité nos plus bas instincts. Sommes-nous si cons que cela ou partageons-nous le même temps de mémoire que les poissons rouges, à peu près 3 secondes? Entre les livres, les documentaires, les monuments, les films, de telles atrocités se perpétuent et ont encore de beaux jours devant elles. Car il suffit de peu de choses pour que l’histoire se répète.

A la fin de ce livre, j’ai lu LA VAGUE de Todd Strasser. Nous sommes en 1969, aux Etats-Unis. Les horreurs de la dernière guerre sont encore proches. D’ailleurs, c’est le sujet d’étude dans ce lycée. Pour démontrer que ce genre de saloperies peut naître à tout moment, un professeur décide de reprendre les mécanismes qui ont fait le succés du nazisme en créant un mouvement expérimental au slogan fort : LA FORCE PAR LA DISCIPLINE, LA FORCE PAR LA COMMUNAUTE, LA FORCE PAR L’ACTION et réussit à transformer des élèves intelligents, instruits, libres penseurs en parfaits petits dictateurs d’une docilité effarante. Ce qui n’était qu’un jeu au départ se transforme en un dangeureux cauchemar. La propagation de ces idées est relayée par un excellent organisme médiatique ( un journal), un recrutement méticuleux, des réunions « secrètes », par l’éviction de toute personne ayant un tant soit peu un esprit critique, par des dénonciations, par l’incitation à la haine……. et surtout par l’absolue conviction d’être 1) un être supérieur, 2) être dans le vrai. Cette lecture m’a perturbée car elle me démontre que l’éducation, l’instruction, la curiosité, l’envie de s’améliorer sont des valeurs qui n’ont aucune chance devant la folie, au sens pathologique du mot, de certains. Parait-il que le monde a été créé par des fous pour que des sages y vivent?! J’en sais rien mais je garde l’espoir que l’on ne les décapitera pas tous afin que des générations futures puissent bénéficier de cette petite lumière que nous continuons inlassablement à éteindre. Sans doute par fainéantise et surtout parce que c’est bien plus simple quand l’autre réfléchit à notre place.

Je digresse…… Les personnages sont tous bouleversants mais celui qui m’a le plus ému c’est ce fils qui après des années d’exile revient au Rwanda pour apprendre que son père est non seulement responsable du meutre de sa propre famille mais qu’il est l’instigateur du plus grand charnier du pays. Comment vivre en sachant que le même sang coule dans ses veines? Comment s’en sort-on? La postface est très instructive car il y fait le bilan de tout le travail entrepris par les organisateurs de ce projet et des répercussions que cela a eu dans les différentes parties du monde. C’est un livre d’apprentissage, un autre legs pour que ce genre de chose n’arrive plus jamais. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir.

A l’attention de Simon with all my love!

Lien : http://www.immobiletrips.com..

Bien entendu, si nous connaissons quelque peu la culture et la situation sénégalaises, on peut ertes apprécier à sa juste valeur cette histoire à travers trois générations. Une manière aussi de mettre en évidence les travers sur ce pouvoir actuel presque "monarchique". Subtil, fin.

C’est un livre étrange où se mêlent une histoire, des contes, des frontières qui se fondent entre le monde des vivants et des morts. Je fus quelque peu perdue par moments, la deuxième partie notamment est assez déroutante, on semble naviguer sur un fleuve enrobé de brume, on aperçoit les rives de temps à autre, des percées de clarté et parfois, c’est de plus en plus opaque, sombre, glacial et angoissant. L’auteur nous mène sur des chemins peu communs à la limite du délire, des sentiers qui filent vers la folie, vers l’étrange des histoires qui rattrapent la réalité. Je dois dire, que c’est une lecture bien que particulière, intéressante, jamais d’ennui pour ma part même si parfois je me sentais isolée et perdue entre ces deux mondes, mais quelle sensation subtile et surprenante. Une construction originale et envoûtante, un conte, des contes, dans l’histoire elle-même, ou l’inverse… de quoi vous faire perdre le fil d’Ariane pour rejoindre un monde de mystères.

Un dépaysement assuré de part les lieux géographiques, l’Afrique et par les espaces narratifs, des histoires parallèles en quelque sorte, où l’auteur laisse libre le lecteur de deviner ou choisir le réel statut des personnages, comme le Passeur, qui est-il au final ? Pour cela je vous laisse lire ce livre impressionnant et plaisant malgré des points sombres et sordides.

Une lecture qui nous laisse interrogateur et frissonnant de sensations étranges.

Lien : http://lesmotsdepascale.cana..

Un dépaysement assuré de part les lieux géographiques, l’Afrique et par les espaces narratifs, des histoires parallèles en quelque sorte, où l’auteur laisse libre le lecteur de deviner ou choisir le réel statut des personnages, comme le Passeur, qui est-il au final ? Pour cela je vous laisse lire ce livre impressionnant et plaisant malgré des points sombres et sordides.

Une lecture qui nous laisse interrogateur et frissonnant de sensations étranges.

Lien : http://lesmotsdepascale.cana..

Lat-Sukabé, qui tient dans la capitale une boutique de jouets (camelote thaïlandaise), arrive dans une petite ville de l'Est du pays, au bord d'un fleuve. De l'autre côté de la rive, il y a Bilenty, où Khadidja, la folle, la conteuse, son ancienne amante, disparue depuis huit années, l'appelle au secours. Or, pour faire traverser le fleuve, dans cette ville, il n'y a que le Passeur, un homme un peu fuyant, un peu mystérieux – ou qui fait juste des mystères –, qui l'agace et que ne semble guère aimer le personnel de l'hôtel où il est descendu, l'hôtel Villa Angelo, un de ces hôtels de province défraîchis et émouvants, fatigués d'être les "meilleurs de la ville" depuis bien des lustres, sans que le décor ait beaucoup changé.

Le Passeur mettra trois journées à se décider et ces trois journées divisent le roman. En apparence, l'attente de Lat-Sukabé présente ainsi la forme d'une tragédie classique, avec unité de lieu, de temps, d'action : Un homme vient au bord d'un fleuve qu' il veut traverser. Toute la ville tente de l'en dissuader, ainsi que le Passeur, sans qu'il comprenne pourquoi. Au bout de ces trois jours, le Passeur lui révélera ce qui l'attend en face, de l'autre côté de la rive. Le voyageur décide de traverser tout de même.

Première journée – Le désœuvrement de Lat-Sukabé se peuple de souvenirs, ceux des jours vécus avec Khadidja "dans le quartier populaire de Nimzatt", quartier où croupissent, se saoulent, se battent, meurent de faim, diverses épaves humaines, échouées là temporairement ou à jamais : "Le décor serait facile à planter. Une chambre exiguë dans un de ces immeubles délabrés où on entre en se bouchant le nez et en enjambant les flaques d'eau verdâtres qui encombrent le passage. Nous y sommes bien restées trois années entières, Khadidja et moi, et rarement j'ai longé ce couloir pour monter vers notre chambre sans éprouver le sentiment de n'avoir, en définitive, rien fait de bon dans ma vie. Une des pièces du bas était occupée par deux jeunes femmes qui se bagarraient tout le temps entre elles ou avec les gens de l'immeuble ; quelques-uns des locataires étaient des Libériens qui avaient fui la guerre dans leur pays ; l'un d'eux, qu'on appelait Bob Malone, m'avait arrêté une nuit au bas de l'escalier pour me demander si je savais comment on s'y prend pour tuer un bébé sur le dos de sa mère ; il était complètement soûl et, voyant que je cherchais à m'esquiver, il m'avait planté le doigt sur la poitrine avec un rictus de mépris ponctué d'un "boum" retentissant ; après quoi il s'était affalé au milieu de ses vomissures ; à certaines heures de la nuit, le vent rabattait avec force vers notre nid d'amour l'odeur du chanvre indien et de la merde ; quand nous fermions les fenêtres, la chambre devenait une véritable fournaise et Khadidja prétendait que cela lui faisait bouillir la cervelle."

"L'odeur du chanvre indien et de la merde". Un mélange constant d'effluves et de sensations qui ne vont pas ensemble, ce qui est bel et bien caractéristique de l'odeur de la misère : épices et excréments, les peaux dans la sueur de l'amour et la fournaise malodorante de la chambre, la faim et le dégoût... L'écriture sensitive de l'auteur possède une aptitude remarquable à faire grincer nos sens, dans cette même ambivalence entre appétit et nausée, comme par exemple dans la scène du cafard et du plat de buraxe, "vrai repas fumant et épicé", plat favori de Lat-Sukabé qui, après des lignes de description de la faim qui tenaille le couple, met l'eau à la bouche du lecteur autant qu'à celle des convives : "Je me souviendrais toujours de l'instant où, m'apprêtant à porter la cuiller à ma bouche, j'ai vu frémir les antennes brunes d'un insecte au-dessus de la sauce épaisse du "buraxe", puis apparaître, tel un monstre préhistorique s'arrachant lourdement des profondeurs de la terre, un énorme cancrelat ébloui par la lumière et pas encore tout à fait assommé par la chaleur. Pourquoi donc avais-je immédiatement pensé que cette bestiole était vieille de plusieurs millions d'années ? Ce fut ma première idée, une idée assurément idiote. Après tout, je ne suis pas censé savoir que ces choses-là, ces petites bêtes immondes, personne n'en sait jamais rien, on les écrase sous son talon avec une grimace de dégoût et c'est tout. L'idée qu'elle condensait dans son corps tout le temps du monde me fascinait. J'avais peut-être besoin d'ajouter une sorte de prestige mythologique à la situation pour en apprivoiser l'insoutenable abjection. Étourdi par la chaleur, le cancrelat se retrouvait parfois sur le dos et se débattait, les élytres péniblement entrouvertes par moments. Peut-être voulait-il s'enfuir et je me dis, dans ma stupéfaction, que j'allais entendre pour la première fois de ma vie le cri du cancrelat. Le hurlement de douleur du cancrelat. Nous regardâmes la choses noire et velue grimper vers le rebord du plat puis retomber, le ventre de nouveau en l'air, sur la sauce gluante où elle resta emprisonnée. Elle s'agita un peu, se raidit et demeura inerte entre un morceau de manioc et un bout de piment. Morte. Le regard de Khadidja et le mien se croisèrent."

C'est alors que Khadidja quitte ce monde gorgé de sensations grisantes et rebutantes (les fortes saveurs de la pauvreté ont leur griserie propre) pour un "travail" dont l'inconsistance étrange va l'amener, doucement vers la folie, dans une riche demeure au décor élégant et pur, où rien ici ne heurte les sens, mais, au contraire, les apaise jusqu'à l'ennui : "En fait de salle d'attente, le lieu où elle se trouvait était une immense pièce presque nue, aux murs d'un blanc laiteux et au carrelage luisant de propreté. Elle fut frappée, dès ce premier jour, par l'extrême sobriété de la décoration qui donnait au lieu tant de délicatesse et de distinction. Je me rappelle que Khadidja, essayant de décrire l'atmosphère de la maison, avait le plus grand mal à trouver les mots adéquats. Elle parlait un jour de lignes droites et fines, puis, le lendemain, de la pureté du silence. C'était, en tout cas, disait-elle, le genre d'endroit où n'importe qui aurait eu envie de vivre."

Peut-être ce va-et-vient entre deux mondes, aussi fantastiques l'un que l'autre, entraînera-t-il le déséquilibre de Khadidja ou bien est-ce le travail qu'elle doit accepter : parler, assise sur une chaise, à quelqu'un, que le domestique appelle "Monsieur", qu'elle n'a pas le droit de voir, et qui restera toujours invisible, muet, dans une chambre obscure à la porte ouverte. Parler de tout, de rien, peu importe, parler jusqu'à ce qu'une sonnerie mette fin à la "séance". Khadidja choisit de faire jaillir d'elle tout un monde de contes et donne un visage, un corps à son auditoire. Lat-Sukabé se souvient du conte de l'homme qui voulait "léser" la Reine et parvint à son Palais, fou d'amour et de désir, guidé par les nuages.

Deuxième Journée – Le narrateur se sent fiévreux, ses souvenirs le poignent, et la rencontre qui a finalement eu lieu avec le Passeur n'arrange rien. Ce dernier lui parle de Khadidja et du Cavalier, qui la retiendrait de l'autre côté du fleuve, comme d'un personnage réel. Mais Lat-Sukabé sait que le Cavalier n'est qu'un des personnages inventés par Khadidja. Il revoit la folie de son amante, la fascination exercée par son invisible auditoire, et le terrible aperçu de la vérité sur celui-ci, qui a contribué à lui faire perdre la raison.

Puis l'histoire est avalée par le conte du Cavalier et le petit fonctionnaire Dieng Mbaalo, au point que l'on doive laisser en arrière le mystère de la chambre obscure et son poids dans la vie de Khadidja, ce qui est frustrant. S'enchaîne alors une succession de récits juxtaposés dont on ne comprend pas tout de suite le lien entre eux et dont le contraste est violent, certains féériques comme de vrais contes, d'autres qui sont tout simplement d'atroces récits de guerre entre Mwa et Twi, rappelant le génocide rwandais, ou d'autres massacres : "C'était une histoire connue. Pendant chaque massacre, des bébés traversaient la frontière sur le dos de leurs mères. Quinze ans après, ils revenaient, soldats ivres de colère et aux yeux durs comme l'acier. Pour venger des crimes commis quinze ans plus tôt, ils commettaient des crimes que d'autres soldats reviendraient venger quinze ans plus tard."

À la source de la guerre entre Mwa et Twi, il y a l'union manquée du Cavalier et de la princesse Siraa et de Tunde leur enfant à concevoir, qui se lit d'abord comme une belle légende de monstre et de délivrance et d'attente d'amour infini : "Seule dans une petite salle du palais, elle guette le retour du vainqueur de Nkin'tri. Elle lui parle mais n'entend aucune réponse. Il était beau comme la lumière du matin. Ses yeux étaient remplis d'amour et de générosité. Pourquoi alors se tait-il ? Siraa peut apercevoir les petits chemins jaunes et les arbres couverts de rosée. Elle entend les chants des tourterelles et des tisserins et se penche pour leur confier son message au Cavalier. Les oiseaux s'enfuient en poussant des cris de frayeur. Quant aux années, elles ne vont plus en ligne droite, hier et demain se heurtent. Parfois elles frôlent des mottes de terre verte et douces mais, saisies par le désir de soleils naissants, reviennent sur leurs pas.

Et sur l'avenir, chaque siècle qui passe chie un peu de haine et il pleut sur l'univers du feu et du sang. La princesse Siraa pense au Cavalier. Il est revenu. Il reviendra. La porte va s'ouvrir et il dira simplement : me voici, Princesse Siraa. Il dira aussi : j'ai enfin vaincu mes longues ténèbres et je viens caresser au creux de tes reins, Tunde, l'enfant attendu. Déjà son ombre est là, présente, la plaine n'est que l'autre côté du temps. Il viendra. Elle voit les chemins qu'ils vont emprunter et tous les dangers à vaincre mais Tunde, l'enfant à naître, lui donne la force de vivre."

Et la deuxième journée se clôt sur la quête de Tunde, enfant fantôme à renaître, par le Cavalier et Siraa.

Troisième journée – Lat-Sukabé, rongé par la fièvre, voit revenir le Passeur, prêt maintenant à lui faire traverser le fleuve, tout en tachant de l'en dissuader. Lat-Sukabé raconte au Passeur comment l'inconnu réussit à rendre folle Khadidja par son silence. À son tour, le Passeur lui révèle le destin de Khadidja, et ce qu'est Bilenty, et ce qu'est le Cavalier et la Princesse Siraa et ce qui l'attend de l'autre côté. Lat-Sukabé décide malgré tout de franchir le fleuve, et le Passeur l'emmène en suivant les nuages...

Ce n'est donc qu'à la fin que l'on comprend la façon dont tous ces contes, en apparence disparates, tressaient entre eux l'histoire de Khadidja. Il y a la maîtrise d'un funambule dans la façon qu'a le romancier de conduire tous ces fils d'intrigues, de les enchevêtrer et de sembler s'y perdre, comme un acrobate feint de vaciller, jusqu'à sa pirouette finale. La beauté de l'écriture et sa légèreté ajoutent au plaisir de se laisser captiver par cette histoire-spaghetti. Un roman dont la poésie fantasque donne envie d'explorer plus avant l'univers de Boris Boubacar Diop.

Lien : http://vitanova.blogspot.com..

Le Passeur mettra trois journées à se décider et ces trois journées divisent le roman. En apparence, l'attente de Lat-Sukabé présente ainsi la forme d'une tragédie classique, avec unité de lieu, de temps, d'action : Un homme vient au bord d'un fleuve qu' il veut traverser. Toute la ville tente de l'en dissuader, ainsi que le Passeur, sans qu'il comprenne pourquoi. Au bout de ces trois jours, le Passeur lui révélera ce qui l'attend en face, de l'autre côté de la rive. Le voyageur décide de traverser tout de même.

Première journée – Le désœuvrement de Lat-Sukabé se peuple de souvenirs, ceux des jours vécus avec Khadidja "dans le quartier populaire de Nimzatt", quartier où croupissent, se saoulent, se battent, meurent de faim, diverses épaves humaines, échouées là temporairement ou à jamais : "Le décor serait facile à planter. Une chambre exiguë dans un de ces immeubles délabrés où on entre en se bouchant le nez et en enjambant les flaques d'eau verdâtres qui encombrent le passage. Nous y sommes bien restées trois années entières, Khadidja et moi, et rarement j'ai longé ce couloir pour monter vers notre chambre sans éprouver le sentiment de n'avoir, en définitive, rien fait de bon dans ma vie. Une des pièces du bas était occupée par deux jeunes femmes qui se bagarraient tout le temps entre elles ou avec les gens de l'immeuble ; quelques-uns des locataires étaient des Libériens qui avaient fui la guerre dans leur pays ; l'un d'eux, qu'on appelait Bob Malone, m'avait arrêté une nuit au bas de l'escalier pour me demander si je savais comment on s'y prend pour tuer un bébé sur le dos de sa mère ; il était complètement soûl et, voyant que je cherchais à m'esquiver, il m'avait planté le doigt sur la poitrine avec un rictus de mépris ponctué d'un "boum" retentissant ; après quoi il s'était affalé au milieu de ses vomissures ; à certaines heures de la nuit, le vent rabattait avec force vers notre nid d'amour l'odeur du chanvre indien et de la merde ; quand nous fermions les fenêtres, la chambre devenait une véritable fournaise et Khadidja prétendait que cela lui faisait bouillir la cervelle."

"L'odeur du chanvre indien et de la merde". Un mélange constant d'effluves et de sensations qui ne vont pas ensemble, ce qui est bel et bien caractéristique de l'odeur de la misère : épices et excréments, les peaux dans la sueur de l'amour et la fournaise malodorante de la chambre, la faim et le dégoût... L'écriture sensitive de l'auteur possède une aptitude remarquable à faire grincer nos sens, dans cette même ambivalence entre appétit et nausée, comme par exemple dans la scène du cafard et du plat de buraxe, "vrai repas fumant et épicé", plat favori de Lat-Sukabé qui, après des lignes de description de la faim qui tenaille le couple, met l'eau à la bouche du lecteur autant qu'à celle des convives : "Je me souviendrais toujours de l'instant où, m'apprêtant à porter la cuiller à ma bouche, j'ai vu frémir les antennes brunes d'un insecte au-dessus de la sauce épaisse du "buraxe", puis apparaître, tel un monstre préhistorique s'arrachant lourdement des profondeurs de la terre, un énorme cancrelat ébloui par la lumière et pas encore tout à fait assommé par la chaleur. Pourquoi donc avais-je immédiatement pensé que cette bestiole était vieille de plusieurs millions d'années ? Ce fut ma première idée, une idée assurément idiote. Après tout, je ne suis pas censé savoir que ces choses-là, ces petites bêtes immondes, personne n'en sait jamais rien, on les écrase sous son talon avec une grimace de dégoût et c'est tout. L'idée qu'elle condensait dans son corps tout le temps du monde me fascinait. J'avais peut-être besoin d'ajouter une sorte de prestige mythologique à la situation pour en apprivoiser l'insoutenable abjection. Étourdi par la chaleur, le cancrelat se retrouvait parfois sur le dos et se débattait, les élytres péniblement entrouvertes par moments. Peut-être voulait-il s'enfuir et je me dis, dans ma stupéfaction, que j'allais entendre pour la première fois de ma vie le cri du cancrelat. Le hurlement de douleur du cancrelat. Nous regardâmes la choses noire et velue grimper vers le rebord du plat puis retomber, le ventre de nouveau en l'air, sur la sauce gluante où elle resta emprisonnée. Elle s'agita un peu, se raidit et demeura inerte entre un morceau de manioc et un bout de piment. Morte. Le regard de Khadidja et le mien se croisèrent."

C'est alors que Khadidja quitte ce monde gorgé de sensations grisantes et rebutantes (les fortes saveurs de la pauvreté ont leur griserie propre) pour un "travail" dont l'inconsistance étrange va l'amener, doucement vers la folie, dans une riche demeure au décor élégant et pur, où rien ici ne heurte les sens, mais, au contraire, les apaise jusqu'à l'ennui : "En fait de salle d'attente, le lieu où elle se trouvait était une immense pièce presque nue, aux murs d'un blanc laiteux et au carrelage luisant de propreté. Elle fut frappée, dès ce premier jour, par l'extrême sobriété de la décoration qui donnait au lieu tant de délicatesse et de distinction. Je me rappelle que Khadidja, essayant de décrire l'atmosphère de la maison, avait le plus grand mal à trouver les mots adéquats. Elle parlait un jour de lignes droites et fines, puis, le lendemain, de la pureté du silence. C'était, en tout cas, disait-elle, le genre d'endroit où n'importe qui aurait eu envie de vivre."

Peut-être ce va-et-vient entre deux mondes, aussi fantastiques l'un que l'autre, entraînera-t-il le déséquilibre de Khadidja ou bien est-ce le travail qu'elle doit accepter : parler, assise sur une chaise, à quelqu'un, que le domestique appelle "Monsieur", qu'elle n'a pas le droit de voir, et qui restera toujours invisible, muet, dans une chambre obscure à la porte ouverte. Parler de tout, de rien, peu importe, parler jusqu'à ce qu'une sonnerie mette fin à la "séance". Khadidja choisit de faire jaillir d'elle tout un monde de contes et donne un visage, un corps à son auditoire. Lat-Sukabé se souvient du conte de l'homme qui voulait "léser" la Reine et parvint à son Palais, fou d'amour et de désir, guidé par les nuages.

Deuxième Journée – Le narrateur se sent fiévreux, ses souvenirs le poignent, et la rencontre qui a finalement eu lieu avec le Passeur n'arrange rien. Ce dernier lui parle de Khadidja et du Cavalier, qui la retiendrait de l'autre côté du fleuve, comme d'un personnage réel. Mais Lat-Sukabé sait que le Cavalier n'est qu'un des personnages inventés par Khadidja. Il revoit la folie de son amante, la fascination exercée par son invisible auditoire, et le terrible aperçu de la vérité sur celui-ci, qui a contribué à lui faire perdre la raison.

Puis l'histoire est avalée par le conte du Cavalier et le petit fonctionnaire Dieng Mbaalo, au point que l'on doive laisser en arrière le mystère de la chambre obscure et son poids dans la vie de Khadidja, ce qui est frustrant. S'enchaîne alors une succession de récits juxtaposés dont on ne comprend pas tout de suite le lien entre eux et dont le contraste est violent, certains féériques comme de vrais contes, d'autres qui sont tout simplement d'atroces récits de guerre entre Mwa et Twi, rappelant le génocide rwandais, ou d'autres massacres : "C'était une histoire connue. Pendant chaque massacre, des bébés traversaient la frontière sur le dos de leurs mères. Quinze ans après, ils revenaient, soldats ivres de colère et aux yeux durs comme l'acier. Pour venger des crimes commis quinze ans plus tôt, ils commettaient des crimes que d'autres soldats reviendraient venger quinze ans plus tard."

À la source de la guerre entre Mwa et Twi, il y a l'union manquée du Cavalier et de la princesse Siraa et de Tunde leur enfant à concevoir, qui se lit d'abord comme une belle légende de monstre et de délivrance et d'attente d'amour infini : "Seule dans une petite salle du palais, elle guette le retour du vainqueur de Nkin'tri. Elle lui parle mais n'entend aucune réponse. Il était beau comme la lumière du matin. Ses yeux étaient remplis d'amour et de générosité. Pourquoi alors se tait-il ? Siraa peut apercevoir les petits chemins jaunes et les arbres couverts de rosée. Elle entend les chants des tourterelles et des tisserins et se penche pour leur confier son message au Cavalier. Les oiseaux s'enfuient en poussant des cris de frayeur. Quant aux années, elles ne vont plus en ligne droite, hier et demain se heurtent. Parfois elles frôlent des mottes de terre verte et douces mais, saisies par le désir de soleils naissants, reviennent sur leurs pas.

Et sur l'avenir, chaque siècle qui passe chie un peu de haine et il pleut sur l'univers du feu et du sang. La princesse Siraa pense au Cavalier. Il est revenu. Il reviendra. La porte va s'ouvrir et il dira simplement : me voici, Princesse Siraa. Il dira aussi : j'ai enfin vaincu mes longues ténèbres et je viens caresser au creux de tes reins, Tunde, l'enfant attendu. Déjà son ombre est là, présente, la plaine n'est que l'autre côté du temps. Il viendra. Elle voit les chemins qu'ils vont emprunter et tous les dangers à vaincre mais Tunde, l'enfant à naître, lui donne la force de vivre."

Et la deuxième journée se clôt sur la quête de Tunde, enfant fantôme à renaître, par le Cavalier et Siraa.

Troisième journée – Lat-Sukabé, rongé par la fièvre, voit revenir le Passeur, prêt maintenant à lui faire traverser le fleuve, tout en tachant de l'en dissuader. Lat-Sukabé raconte au Passeur comment l'inconnu réussit à rendre folle Khadidja par son silence. À son tour, le Passeur lui révèle le destin de Khadidja, et ce qu'est Bilenty, et ce qu'est le Cavalier et la Princesse Siraa et ce qui l'attend de l'autre côté. Lat-Sukabé décide malgré tout de franchir le fleuve, et le Passeur l'emmène en suivant les nuages...

Ce n'est donc qu'à la fin que l'on comprend la façon dont tous ces contes, en apparence disparates, tressaient entre eux l'histoire de Khadidja. Il y a la maîtrise d'un funambule dans la façon qu'a le romancier de conduire tous ces fils d'intrigues, de les enchevêtrer et de sembler s'y perdre, comme un acrobate feint de vaciller, jusqu'à sa pirouette finale. La beauté de l'écriture et sa légèreté ajoutent au plaisir de se laisser captiver par cette histoire-spaghetti. Un roman dont la poésie fantasque donne envie d'explorer plus avant l'univers de Boris Boubacar Diop.

Lien : http://vitanova.blogspot.com..

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Boubacar Boris Diop

Lecteurs de Boubacar Boris Diop (431)Voir plus

Quiz

Voir plus

Qui suis-je ? Les auteurs en A

J'ai écrit Le grand Meaulnes. Je suis mort au Sud de Verdun durant la première guerre mondiale. Qui suis-je ?

Jean Anouilh

Alain-Fournier (de son vrai nom Henri-Alban Fournier)

Guillaume Apollinaire

Marguerite Audoux

7 questions

24 lecteurs ont répondu

Créer un quiz sur cet auteur24 lecteurs ont répondu