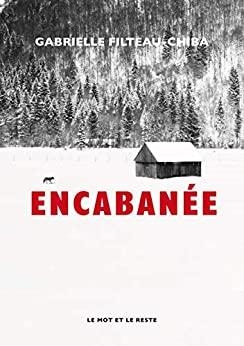

Citations sur Encabanée (122)

Une souris qui gruge les poutres du plafond s'est taillé un nid tout près de la cheminée. Je l'entends gratouiller frénétiquement jour et nuit. Au fond, pas grand chose ne nous différencie, elle et moi, ermites tenant feu et lieu au fond des bois, femelles esseulées qui en arrachent. Comme elle, je vais finir par manger mes bas, comme elle j'ai choisi l'isolation.. ou plutôt l'isolement.

Liste noire 115

Mes trois souhaits au génie de la lampe:

-Des bûches qui brûlent jusqu'à l'aube;

-Une robe de nuit en peau d'ours

polaire ;

-Robin des bois qui cogne à ma porte.

(Le Mot et le reste,2021,p.33)

Mes trois souhaits au génie de la lampe:

-Des bûches qui brûlent jusqu'à l'aube;

-Une robe de nuit en peau d'ours

polaire ;

-Robin des bois qui cogne à ma porte.

(Le Mot et le reste,2021,p.33)

Choses que j'aimerai conserver en pot:

- l'Odeur de nos draps après cette nuit

(...)

- la Couleur du matin

- l'Odeur de nos draps après cette nuit

(...)

- la Couleur du matin

Les engelures font mal comme les peines d'amour. Au début, rien qu'un pincement. Puis on ne sent plus rien. L'insensibilité du coeur de pierre fait son temps, mais quand les braises sont attisées de nouveau, la douleur est saisissante, inattendue, et on ne sait que faire pour l'apaiser, sinon attendre.

Il n'y avait pas de mots assez souples et multicolores.[...] les couleurs de cette nuit blanche ont réveillé en moi une palette d'espérance [...] l'hiver me sembla chaque jour plus doux, plus lumineux, plus riche en apprentissages.

J'aurais préféré recevoir un vilebrequin à ma fête, plutôt qu'un lecteur de musique à écran tactile, qui dort dans un tiroir en ville avec la brosse à dents électrique déballée à Noël. Mes proches ne m'ont pas comprise encore. La rage au coeur, je manie mon arme en maudissant tous ceux qui le méritent. J'aspire à la sagesse du bois de santal parfumant la hache qui l'abat. J'aimerai alors les leurrés par le système et pardonnerai aux capitaines de pétroliers. Nous sommes tous dans le même bateau, reste à voir qui sait nager en eaux libres.

Lacer les mocassins. Rallumer le poêle presque éteint. Préparer le café. Pisser à l’orée du bois pour éloigner les ours noirs. Pelleter le sentier entre la porte et le bois cordé. Première tasse de café. Poignée de noix du randonneur. Rentrer du bois, toujours plus qu’il en faut réellement, d’un coup que le mercure chuterait encore. Dur à croire qu’il pourrait faire plus froid, mais qui ne se prépare pas au pire se fera surprendre. Remplir les chaudières d’eau de rivière. Les placer à côté du poêle pour qu’elles ne gèlent pas. Pelleter de la neige le long des murs de la cabane pour créer une bulle. Deuxième café. Une autre poignée de noix. Gorgée de sirop d’érable. Le train crie au loin que c’est déjà l’après-midi et que la nuit vient. Bourrer le poêle de bûches. Remplir la lampe à l’huile. Lire, écrire, dessiner jusqu’à ce que mes paupières et la nuit tombent.

La nuit engouffre la cabane, épaisse et opaque comme un rideau de théâtre. Quarante degrés sous zéro. Le vent fait danser les épinettes blanches. Elles grincent à l’unisson, comme les gonds d’une porte qui s’ouvre lentement sur les Enfers ou les poutres d’une mine qui va s’effondrer après avoir tout donné. Pillée. Vidée de ses ressources. Épuisée.

La nuit engouffre la cabane, épaisse et opaque comme un rideau de théâtre. Quarante degrés sous zéro. Le vent fait danser les épinettes blanches. Elles grincent à l’unisson, comme les gonds d’une porte qui s’ouvre lentement sur les Enfers ou les poutres d’une mine qui va s’effondrer après avoir tout donné. Pillée. Vidée de ses ressources. Épuisée.

INCIPIT

Merci, Anne Hébert. Après la lecture de Kamouraska, j’ai troqué l’ordinaire de ma vie en ville contre l’inconnu et me suis libérée des rouages du système pour découvrir ce qui se dessine hors des sentiers battus. Merci de m’avoir fait rêver d’une forêt enneigée où m’encabaner avec ma plume.

2 janvier

Le verre à moitié plein de glace

J’ai filé en douce. Saint-Bruno-de-Kamouraska, ce n’est pas la porte à côté, mais loin de moi le blues de la métropole et des automates aux comptes en souffrance.

Chaque kilomètre qui m’éloigne de Montréal est un pas de plus dans le pèlerinage vers la seule cathédrale qui m’inspire la foi, une profonde forêt qui abrite toutes mes confessions. Cette plantation d’épinettes poussées en orgueil et fières comme des montagnes est un temple du silence où se dresse ma cabane. Refuge rêvé depuis les tipis de branches de mon enfance.

Kamouraska, je suis tombée sous le charme de ce nom ancestral désignant là où l’eau rencontre les roseaux, là où le golfe salé rétrécit et se mêle aux eaux douces du fleuve, là où naissent les bélugas et paissent les oiseaux migrateurs. Y planait une odeur de marais légère et salée. Aussi parce qu’en son cœur même, on y lit « amour ». J’ai aimé cet endroit dès que j’y ai trempé les orteils. La rivière et la cabane au creux d’une forêt tranquille. Je pouvais posséder toute une forêt pour le prix d’un appartement en ville ! Toute cette terre, cette eau, ce bois et une cachette secrète pour une si maigre somme… alors j’ai fait le saut.

C’est ici, au bout de ma solitude et d’un rang désert, que ma vie recommence.

Le froid a pétrifié mon char. Le toit de la cabane est couvert de strates de glace et de neige qui ont tranquillement enseveli le panneau solaire. Les batteries marines sont vides comme mes poches. Plus moyen de recharger le téléphone cellulaire, d’entendre une voix rassurante, ni de permettre à mes proches de me géolocaliser. Je reste ici à manger du riz épicé près du feu, à chauffer la pièce du mieux que je peux et à appréhender le moment où je devrai braver le froid pour remplir la boîte à bois. Ça en prend, des bûches, quand tes murs sont en carton.

Un carillon de gouttelettes bat la mesure et fait déborder les tasses fêlées que j’ai placées le long des vitres. Par centaines, les glaçons qui pendent au-delà des fenêtres sont autant de barreaux à ma cellule, mais j’ai choisi la vie du temps jadis, la simplicité volontaire. Ou de me donner de la misère, comme soupirent mes congénères, à Montréal.

Je ne suis pas seule sous le toit qui fuit. Une souris qui gruge les poutres du plafond s’est taillé un nid tout près de la cheminée. Je l’entends grattouiller frénétiquement jour et nuit. Au fond, pas grand-chose ne nous différencie, elle et moi, ermites tenant feu et lieu au fond des bois, femelles esseulées qui en arrachent. Comme elle, je vais finir par manger mes bas. Comme elle, j’ai choisi l’isolation… ou plutôt l’isolement.

Maman, j’ai brûlé mon soutien-gorge et ses cerceaux de torture. Jamais je ne me suis sentie aussi libre. Je sais qu’avec mon baccalauréat de féministe et tous mes voyages, ce n’est pas là que t’espérais que j’atterrisse.

Mais je t’avoue que dans la nuit noire, quand je glisse sur la patinoire de mon verre d’eau renversé et qu’un froid sibérien siffle entre les planches, je jure entre mes dents et étouffe dans mon foulard un énorme sacre. Fracturation de schiste ! Mardi de vie de paumée! Sacoche de bitume faite en Chine! Tracteur à gazon! Tempête de neige!

J’oublie un moment la politesse de la jeune fille rangée, les règles de bienséance et de civilité. Fini, les soupers de famille où l’on évite les sujets chauds, où les tabous brûlent la langue et l’autocensure coince comme une boule au fond de la gorge. Crachat retenu. Chakra bloqué. Statu quo avalé.

Je passe mon ère glaciaire avec Anne Hébert et Marie-Jeanne, hantée par les cris des fous de Bassan, et plane entre les rêves où, comme ces vastes oiseaux marins, je vole très haut et plonge très creux dans la mer algueuse. Et je m’emboucane dans la cabane comme prisonnière de l’hiver ou prise en mer sans terre en vue, les hublots embués, les idées floues.

Tragique, la beauté des arbres nus me donne envie d’écrire, de sortir mon vieux journal de noctambule et de m’enfoncer dans les courtepointes aux motifs de ma jeunesse, d’y réchauffer mes jambes que je n’épile plus, à la fois rêches et douces comme la peau d’un kiwi. Le vent porte l’odeur musquée des feuilles mortes sous la neige, et j’attends un printemps précoce comme on espère le Québec libre. Le temps doux reviendra. L’avenir changera de couleur.

J’y crois encore, même si nos drapeaux sont en berne. Les écorces d’orange sur le poêle encensent la pièce d’un parfum camphré, comme le vin chaud à la cannelle le soir de Noël. Tous ces souvenirs d’avant la croisée des chemins où j’ai tourné le dos à tout ce qu’il y avait de certain pour foncer là où il y a plus de coyotes que de faux amis.

«La mémoire se cultive comme une terre. Il faut y mettre le feu parfois. Brûler les mauvaises herbes jusqu’à la racine. Y planter un champ de roses imaginaires, à la place.»

La grange est remplie de vieux outils rouillés que je trie. Égoïne, chignole, hache – charpentières de l’Apocalypse ou planches de Salut – armes fantasques de la palissade serpentée de ronces que j’érigerais autour de mon cœur affolé, de mon corps meurtri et de ma terre, trop belle pour être protégée de la bêtise humaine.

Les pionnières errent seules dans la foule. Leur regard transcende l’espace. Leurs traces dans la neige restent un temps, un battement, une mesure.

Comment fait-on pour s’éviter l’usure, le cynisme, l’apathie quand le peuple plie et s’agenouille devant l’autorité, consentant comme un cornouiller qui ne capte plus de rêves?

À quatre heures pile, j’entends au loin le cri strident d’une locomotive s’éreintant sur les rails. Cargos de bitume fusent plein moteur d’un océan à l’autre, et le train noir du progrès ternit mes songes à l’abri de la civilisation, ponctue ma réclusion forestière de bruits laids qui m’écorchent les oreilles à chaque fois. J’ai beau m’être créé un «dôme aux cent noms

où on ne se retrouve que lorsqu’on a tout espéré», j’ai beau m’effacer dans la neige, la peur me remonte à la gorge. Celle qu’on me pollue, que les têtards pataugent dans l’huile et que la boue sente la mort. J’essaie de trouver à la plainte ferroviaire le charme d’une autre époque, comme si j’habitais un Yukon étincelant d’or et que la gare et ses chants de sirènes étaient garants de vivres et de sang neuf.

Rien n’y fait. Il y a, dans ce crissement métallique, tout ce qui m’effraie du monde là-bas. L’asphalte, les pelouses taillées – vous savez, ces haies de cèdres torturés –, l’eau embouteillée, la propagande sur écran, la méfiance entre voisins, l’oubli collectif de nos ancêtres et de nos combats, l’esclavage d’une vie à crédit et les divans dans lesquels on s’incruste de fatigue. La ville encrassée où l’on dort au gaz dans un décor d’angles droits. Pendant ce temps, le poison nous roule sous le nez. Et nul doute, le sang des sables de l’Ouest se déversera un jour sur nos terres expropriées.

À chacun son inévitable alarme : je ne sais plus l’heure qu’il est sans ce train qui crie comme une cloche d’école dicte les moments de rentrée, puis de liberté. Le matin, il me botte le cul pour me tirer du lit.

Merci, Anne Hébert. Après la lecture de Kamouraska, j’ai troqué l’ordinaire de ma vie en ville contre l’inconnu et me suis libérée des rouages du système pour découvrir ce qui se dessine hors des sentiers battus. Merci de m’avoir fait rêver d’une forêt enneigée où m’encabaner avec ma plume.

2 janvier

Le verre à moitié plein de glace

J’ai filé en douce. Saint-Bruno-de-Kamouraska, ce n’est pas la porte à côté, mais loin de moi le blues de la métropole et des automates aux comptes en souffrance.

Chaque kilomètre qui m’éloigne de Montréal est un pas de plus dans le pèlerinage vers la seule cathédrale qui m’inspire la foi, une profonde forêt qui abrite toutes mes confessions. Cette plantation d’épinettes poussées en orgueil et fières comme des montagnes est un temple du silence où se dresse ma cabane. Refuge rêvé depuis les tipis de branches de mon enfance.

Kamouraska, je suis tombée sous le charme de ce nom ancestral désignant là où l’eau rencontre les roseaux, là où le golfe salé rétrécit et se mêle aux eaux douces du fleuve, là où naissent les bélugas et paissent les oiseaux migrateurs. Y planait une odeur de marais légère et salée. Aussi parce qu’en son cœur même, on y lit « amour ». J’ai aimé cet endroit dès que j’y ai trempé les orteils. La rivière et la cabane au creux d’une forêt tranquille. Je pouvais posséder toute une forêt pour le prix d’un appartement en ville ! Toute cette terre, cette eau, ce bois et une cachette secrète pour une si maigre somme… alors j’ai fait le saut.

C’est ici, au bout de ma solitude et d’un rang désert, que ma vie recommence.

Le froid a pétrifié mon char. Le toit de la cabane est couvert de strates de glace et de neige qui ont tranquillement enseveli le panneau solaire. Les batteries marines sont vides comme mes poches. Plus moyen de recharger le téléphone cellulaire, d’entendre une voix rassurante, ni de permettre à mes proches de me géolocaliser. Je reste ici à manger du riz épicé près du feu, à chauffer la pièce du mieux que je peux et à appréhender le moment où je devrai braver le froid pour remplir la boîte à bois. Ça en prend, des bûches, quand tes murs sont en carton.

Un carillon de gouttelettes bat la mesure et fait déborder les tasses fêlées que j’ai placées le long des vitres. Par centaines, les glaçons qui pendent au-delà des fenêtres sont autant de barreaux à ma cellule, mais j’ai choisi la vie du temps jadis, la simplicité volontaire. Ou de me donner de la misère, comme soupirent mes congénères, à Montréal.

Je ne suis pas seule sous le toit qui fuit. Une souris qui gruge les poutres du plafond s’est taillé un nid tout près de la cheminée. Je l’entends grattouiller frénétiquement jour et nuit. Au fond, pas grand-chose ne nous différencie, elle et moi, ermites tenant feu et lieu au fond des bois, femelles esseulées qui en arrachent. Comme elle, je vais finir par manger mes bas. Comme elle, j’ai choisi l’isolation… ou plutôt l’isolement.

Maman, j’ai brûlé mon soutien-gorge et ses cerceaux de torture. Jamais je ne me suis sentie aussi libre. Je sais qu’avec mon baccalauréat de féministe et tous mes voyages, ce n’est pas là que t’espérais que j’atterrisse.

Mais je t’avoue que dans la nuit noire, quand je glisse sur la patinoire de mon verre d’eau renversé et qu’un froid sibérien siffle entre les planches, je jure entre mes dents et étouffe dans mon foulard un énorme sacre. Fracturation de schiste ! Mardi de vie de paumée! Sacoche de bitume faite en Chine! Tracteur à gazon! Tempête de neige!

J’oublie un moment la politesse de la jeune fille rangée, les règles de bienséance et de civilité. Fini, les soupers de famille où l’on évite les sujets chauds, où les tabous brûlent la langue et l’autocensure coince comme une boule au fond de la gorge. Crachat retenu. Chakra bloqué. Statu quo avalé.

Je passe mon ère glaciaire avec Anne Hébert et Marie-Jeanne, hantée par les cris des fous de Bassan, et plane entre les rêves où, comme ces vastes oiseaux marins, je vole très haut et plonge très creux dans la mer algueuse. Et je m’emboucane dans la cabane comme prisonnière de l’hiver ou prise en mer sans terre en vue, les hublots embués, les idées floues.

Tragique, la beauté des arbres nus me donne envie d’écrire, de sortir mon vieux journal de noctambule et de m’enfoncer dans les courtepointes aux motifs de ma jeunesse, d’y réchauffer mes jambes que je n’épile plus, à la fois rêches et douces comme la peau d’un kiwi. Le vent porte l’odeur musquée des feuilles mortes sous la neige, et j’attends un printemps précoce comme on espère le Québec libre. Le temps doux reviendra. L’avenir changera de couleur.

J’y crois encore, même si nos drapeaux sont en berne. Les écorces d’orange sur le poêle encensent la pièce d’un parfum camphré, comme le vin chaud à la cannelle le soir de Noël. Tous ces souvenirs d’avant la croisée des chemins où j’ai tourné le dos à tout ce qu’il y avait de certain pour foncer là où il y a plus de coyotes que de faux amis.

«La mémoire se cultive comme une terre. Il faut y mettre le feu parfois. Brûler les mauvaises herbes jusqu’à la racine. Y planter un champ de roses imaginaires, à la place.»

La grange est remplie de vieux outils rouillés que je trie. Égoïne, chignole, hache – charpentières de l’Apocalypse ou planches de Salut – armes fantasques de la palissade serpentée de ronces que j’érigerais autour de mon cœur affolé, de mon corps meurtri et de ma terre, trop belle pour être protégée de la bêtise humaine.

Les pionnières errent seules dans la foule. Leur regard transcende l’espace. Leurs traces dans la neige restent un temps, un battement, une mesure.

Comment fait-on pour s’éviter l’usure, le cynisme, l’apathie quand le peuple plie et s’agenouille devant l’autorité, consentant comme un cornouiller qui ne capte plus de rêves?

À quatre heures pile, j’entends au loin le cri strident d’une locomotive s’éreintant sur les rails. Cargos de bitume fusent plein moteur d’un océan à l’autre, et le train noir du progrès ternit mes songes à l’abri de la civilisation, ponctue ma réclusion forestière de bruits laids qui m’écorchent les oreilles à chaque fois. J’ai beau m’être créé un «dôme aux cent noms

où on ne se retrouve que lorsqu’on a tout espéré», j’ai beau m’effacer dans la neige, la peur me remonte à la gorge. Celle qu’on me pollue, que les têtards pataugent dans l’huile et que la boue sente la mort. J’essaie de trouver à la plainte ferroviaire le charme d’une autre époque, comme si j’habitais un Yukon étincelant d’or et que la gare et ses chants de sirènes étaient garants de vivres et de sang neuf.

Rien n’y fait. Il y a, dans ce crissement métallique, tout ce qui m’effraie du monde là-bas. L’asphalte, les pelouses taillées – vous savez, ces haies de cèdres torturés –, l’eau embouteillée, la propagande sur écran, la méfiance entre voisins, l’oubli collectif de nos ancêtres et de nos combats, l’esclavage d’une vie à crédit et les divans dans lesquels on s’incruste de fatigue. La ville encrassée où l’on dort au gaz dans un décor d’angles droits. Pendant ce temps, le poison nous roule sous le nez. Et nul doute, le sang des sables de l’Ouest se déversera un jour sur nos terres expropriées.

À chacun son inévitable alarme : je ne sais plus l’heure qu’il est sans ce train qui crie comme une cloche d’école dicte les moments de rentrée, puis de liberté. Le matin, il me botte le cul pour me tirer du lit.

Mais surtout, j'aimerais éprouver ce sentiment d'enracinement quand on travaille le sol d'un jardin et le vivre comme un effort de guerre pour protéger la Terre.

À une autre époque, les bélugas étaient bien plus nombreux. Aujourd'hui, ils s'échouent sans vie sur les rives de notre enfance. Ils pourrissent sur la plage et on se dépêche de les enfouir comme des déchets dangereux. Ça suffit ! Que la société continue de consommer et de polluer, mais qu'elle reconnaisse au moins les conséquences de ses gestes, toutes les carcasses d'animaux englués de pétrole, victimes de son indifférence, qu'elle soit hantée par l'odeur de la mort dont elle est complice.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Gabrielle Filteau-Chiba (6)

Voir plus

Quiz

Voir plus

L'écologiste mystère

Quel mot concerne à la fois le métro, le papier, les arbres et les galères ?

voile

branche

rame

bois

11 questions

255 lecteurs ont répondu

Thèmes :

écologie

, developpement durable

, Consommation durable

, protection de la nature

, protection animale

, protection de l'environnement

, pédagogie

, mers et océansCréer un quiz sur ce livre255 lecteurs ont répondu