Critiques de Benjamin Stora (126)

Le 20 août 1955, Benjamin Stora a 4 ans et demi et la guerre fait irruption dans sa vie, dans cette ville de Constantine où il a appris les lettres en hébreu, parlant l'arabe avec sa mère… Une vie en harmonie avec un environnement où chacun avait sa place, se termine.

L'auteur replonge dans cette enfance retrouvée avec les clés de leur appartement de Constantine, découvertes en 2000, au fond du tiroir de la table de chevet de sa mère qui vient de décéder.

Elle vivait au foyer pendant que son père vendait de la semoule : « La paix, la santé étaient au-dessus de tout. » Scolarisé à l'école publique, il consacre le jeudi et le dimanche à l'école talmudique dans cette ville d'Algérie bâtie sur un rocher, à 600 m d'altitude, avec ses ponts suspendus au-dessus des gorges du Rummel.

Constantine qui s'appelait Cirta lorsqu'elle était capitale de la Numidie, est une ville chargée d'histoire. C'est « une ville du sud… retranchée derrière ses remparts » où « la vie était laborieuse et fastidieuse, mais aussi entraînante et gaie. »

Après avoir salué la victoire d'Alphonse Halimi, un enfant du pays, Champion du monde des poids coq, le 25 octobre 1960, Benjamin Stora insiste sur le décret Crémieux du 24 août 1870, naturalisant les juifs d'Algérie. Ils ne sont plus des dhimmis protégés mais soumis en terre d'islam, mais des Français.

Dans cette ville, la musique tient une place importante avec le maalouf aux sonorités arabo-andalouses. Au cours de ses études, l'historien qu'est devenu Benjamin Stora découvre que les juifs d'Algérie, malgré quelques racines espagnoles, sont presque tous des Berbères, « les véritables indigènes de ces terres. »

L'abrogation du décret Crémieux, par le régime de Vichy, en octobre 1940, fut un véritable traumatisme : « les juifs n'étaient plus des citoyens français mais des juifs indigènes algériens. » Ce décret est rétabli en 1943 mais deux courants se sont créés : ceux qui croient en le socialisme représenté par l'Urss et ceux qui soutiennent Israël et le sionisme. Sur place, l'auteur constate une réelle coupure entre les européens et les juifs qui ne vivent pas dans les mêmes quartiers.

À partir de 1957, les appelés du contingent sont là et il les voit comme « des touristes en uniforme kaki » dans Constantine. Comme les autres, les Stora et les Zaoui, la famille de sa mère, ne se doutent pas de ce qui va advenir. La mort se rapproche et la peur, l'angoisse augmentent.

Le 22 juin 1961, Raymond Leyris, « Cheikh Raymond », le musicien juif chantant en arabe le plus célèbre d'Algérie, est abattu sur le marché et cela déclenche une émotion considérable à Constantine où une foule énorme suit son enterrement.

À l'école, c'en est fini de la convivialité entre juifs et musulmans. Les départs sont massifs vers la France. Pour ses parents, cela était impensable mais il faut s'y résoudre le 12 juin 1962 et ressentir, à Paris ou dans sa banlieue, « un sentiment d'inquiétude et de solitude. »

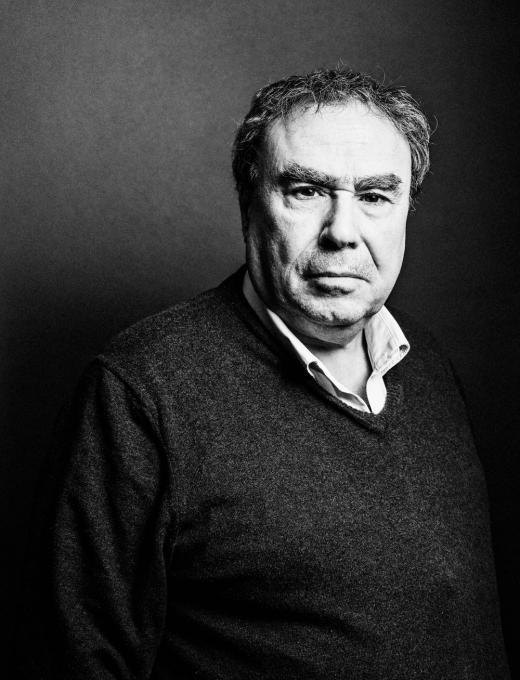

L'auteur détaille toutes les difficultés rencontrées : « la solitude, le mépris, le fait d'être mal considéré, mal accepté. » Cette mémoire reste vive et douloureuse et Benjamin Stora (photo ci-jointe) a bien fait de faire revivre tout ce passé en peu trop vite mis sous l'éteignoir, l'histoire de « ces juifs d'Algérie qui se sont voulus simplement des « pieds-noirs », jetés dans l'exode de l'été 1962. »

Lien : http://notre-jardin-des-livr..

L'auteur replonge dans cette enfance retrouvée avec les clés de leur appartement de Constantine, découvertes en 2000, au fond du tiroir de la table de chevet de sa mère qui vient de décéder.

Elle vivait au foyer pendant que son père vendait de la semoule : « La paix, la santé étaient au-dessus de tout. » Scolarisé à l'école publique, il consacre le jeudi et le dimanche à l'école talmudique dans cette ville d'Algérie bâtie sur un rocher, à 600 m d'altitude, avec ses ponts suspendus au-dessus des gorges du Rummel.

Constantine qui s'appelait Cirta lorsqu'elle était capitale de la Numidie, est une ville chargée d'histoire. C'est « une ville du sud… retranchée derrière ses remparts » où « la vie était laborieuse et fastidieuse, mais aussi entraînante et gaie. »

Après avoir salué la victoire d'Alphonse Halimi, un enfant du pays, Champion du monde des poids coq, le 25 octobre 1960, Benjamin Stora insiste sur le décret Crémieux du 24 août 1870, naturalisant les juifs d'Algérie. Ils ne sont plus des dhimmis protégés mais soumis en terre d'islam, mais des Français.

Dans cette ville, la musique tient une place importante avec le maalouf aux sonorités arabo-andalouses. Au cours de ses études, l'historien qu'est devenu Benjamin Stora découvre que les juifs d'Algérie, malgré quelques racines espagnoles, sont presque tous des Berbères, « les véritables indigènes de ces terres. »

L'abrogation du décret Crémieux, par le régime de Vichy, en octobre 1940, fut un véritable traumatisme : « les juifs n'étaient plus des citoyens français mais des juifs indigènes algériens. » Ce décret est rétabli en 1943 mais deux courants se sont créés : ceux qui croient en le socialisme représenté par l'Urss et ceux qui soutiennent Israël et le sionisme. Sur place, l'auteur constate une réelle coupure entre les européens et les juifs qui ne vivent pas dans les mêmes quartiers.

À partir de 1957, les appelés du contingent sont là et il les voit comme « des touristes en uniforme kaki » dans Constantine. Comme les autres, les Stora et les Zaoui, la famille de sa mère, ne se doutent pas de ce qui va advenir. La mort se rapproche et la peur, l'angoisse augmentent.

Le 22 juin 1961, Raymond Leyris, « Cheikh Raymond », le musicien juif chantant en arabe le plus célèbre d'Algérie, est abattu sur le marché et cela déclenche une émotion considérable à Constantine où une foule énorme suit son enterrement.

À l'école, c'en est fini de la convivialité entre juifs et musulmans. Les départs sont massifs vers la France. Pour ses parents, cela était impensable mais il faut s'y résoudre le 12 juin 1962 et ressentir, à Paris ou dans sa banlieue, « un sentiment d'inquiétude et de solitude. »

L'auteur détaille toutes les difficultés rencontrées : « la solitude, le mépris, le fait d'être mal considéré, mal accepté. » Cette mémoire reste vive et douloureuse et Benjamin Stora (photo ci-jointe) a bien fait de faire revivre tout ce passé en peu trop vite mis sous l'éteignoir, l'histoire de « ces juifs d'Algérie qui se sont voulus simplement des « pieds-noirs », jetés dans l'exode de l'été 1962. »

Lien : http://notre-jardin-des-livr..

Les dimensions intimes de l’histoire d’un « monde perdu »

Mémoire, mémoires, « La guerre d’Algérie était cachée dans les plis de ma mémoire d’enfant » ; la langue, les langues, français, hébreux, arabe « je parlais arabe à la maison, avec ma mère » ; une suite plus biographique au livre Les trois exils Juifs d’Algérie (voir en fin de note)… « L’enfance est comme hors temps, un bloc où tout se mêle »

Une si longue histoire, la présence juive précédant celle des arabes, le statut de dhimmis, les décrets Crémieux en 1870…

Constantine, deux villes, l’une judéo-arabe, l’autre européenne, la séparation communautaire, puis le début de la migration vers l’autre quartier, « un signe avant-coureur d’une transformation de l’espace judéo-arabe »…

L’école, les écoles, les « inégalités juridiques, politiques, sociales et économiques dans l’Algérie coloniale des années 1950 », un monde de « préjugés ancestraux »…

En commun, les langues, les mélopées de prière, les parentés musicales, les traditions culinaires, la vie judéo-musulmane, « Mais je me vivais comme Français »…

Le désir d’émancipation, de conquête d’égalité et l’attachement aux « traditions » dont la pratique de la langue arabe…

Benjamin Stora insiste sur les impacts à court et long terme de la « naturalisation collective » des juifs et juives d’Algérie par le décret Crémieux d’octobre 1870.

L’auteur parle de la double séparation, femmes et hommes, « Juifs et musulmans », de la famille, des traditions, de l’Algérie berbère et juive profondément religieuse, de la France si proche et si lointaine, de l’école de la République comme lieu de permissivité, de l’abrogation du décret Crémieux par le gouvernement de Vichy, de la possible transgression des lois religieuses (savoureuse devanture de la pâtisserie de Jost), du cinéma, des quartiers séparés, de la richesse des Européens enviable et inaccessible, des douceurs culinaires orientales…

La guerre, la non-publication des communiqués du FLN s’adressant à la communauté juive, le choix de la France « émancipatrice » et le refus de partir, la dualité identitaire, le durcissement des comportements, « le basculement irréversible vers l’Algérie française »…

L’accentuation, la confirmation de la séparation, cette séparation commencée antérieurement, du statut au social, la mobilité « paradoxale », l’« occidentalisation sur place »…

L’exil, l’appartement nettoyé et fermé à clé comme pour un départ en vacances, exil mais « ils ne se vivaient pas comme des immigrés, des réfugiés, mais comme des Français jetés dans l’exode », la France, la découverte du salariat comme « nouvelle forme de socialisation », l’assimilation, la dissimulation des origines juives et orientales…

L’élargissement des possibles, l’addition des « racines », l’allégement du poids communautaire, Mai 68, une autre histoire…

Un livre de mémoires, « mémoire vive et douloureuse », les aspects contradictoires de l’insertion sociale juive dans ses milieu judéo-arabe et français. Les identités troublées et mouvantes…

« Lorsque ma mère est décédée en 2000, j’ai retrouvé au fond du tiroir de sa table de nuit le trousseau de clés. C’était bien celui de l’appartement de Constantine, qu’elle avait toujours conservé. Comme les histoires de marranes qui emportaient dans le Nouveau Monde les clés de leur maison d’Espagne, de l’Andalousie perdue ».

Lien : https://entreleslignesentrel..

Mémoire, mémoires, « La guerre d’Algérie était cachée dans les plis de ma mémoire d’enfant » ; la langue, les langues, français, hébreux, arabe « je parlais arabe à la maison, avec ma mère » ; une suite plus biographique au livre Les trois exils Juifs d’Algérie (voir en fin de note)… « L’enfance est comme hors temps, un bloc où tout se mêle »

Une si longue histoire, la présence juive précédant celle des arabes, le statut de dhimmis, les décrets Crémieux en 1870…

Constantine, deux villes, l’une judéo-arabe, l’autre européenne, la séparation communautaire, puis le début de la migration vers l’autre quartier, « un signe avant-coureur d’une transformation de l’espace judéo-arabe »…

L’école, les écoles, les « inégalités juridiques, politiques, sociales et économiques dans l’Algérie coloniale des années 1950 », un monde de « préjugés ancestraux »…

En commun, les langues, les mélopées de prière, les parentés musicales, les traditions culinaires, la vie judéo-musulmane, « Mais je me vivais comme Français »…

Le désir d’émancipation, de conquête d’égalité et l’attachement aux « traditions » dont la pratique de la langue arabe…

Benjamin Stora insiste sur les impacts à court et long terme de la « naturalisation collective » des juifs et juives d’Algérie par le décret Crémieux d’octobre 1870.

L’auteur parle de la double séparation, femmes et hommes, « Juifs et musulmans », de la famille, des traditions, de l’Algérie berbère et juive profondément religieuse, de la France si proche et si lointaine, de l’école de la République comme lieu de permissivité, de l’abrogation du décret Crémieux par le gouvernement de Vichy, de la possible transgression des lois religieuses (savoureuse devanture de la pâtisserie de Jost), du cinéma, des quartiers séparés, de la richesse des Européens enviable et inaccessible, des douceurs culinaires orientales…

La guerre, la non-publication des communiqués du FLN s’adressant à la communauté juive, le choix de la France « émancipatrice » et le refus de partir, la dualité identitaire, le durcissement des comportements, « le basculement irréversible vers l’Algérie française »…

L’accentuation, la confirmation de la séparation, cette séparation commencée antérieurement, du statut au social, la mobilité « paradoxale », l’« occidentalisation sur place »…

L’exil, l’appartement nettoyé et fermé à clé comme pour un départ en vacances, exil mais « ils ne se vivaient pas comme des immigrés, des réfugiés, mais comme des Français jetés dans l’exode », la France, la découverte du salariat comme « nouvelle forme de socialisation », l’assimilation, la dissimulation des origines juives et orientales…

L’élargissement des possibles, l’addition des « racines », l’allégement du poids communautaire, Mai 68, une autre histoire…

Un livre de mémoires, « mémoire vive et douloureuse », les aspects contradictoires de l’insertion sociale juive dans ses milieu judéo-arabe et français. Les identités troublées et mouvantes…

« Lorsque ma mère est décédée en 2000, j’ai retrouvé au fond du tiroir de sa table de nuit le trousseau de clés. C’était bien celui de l’appartement de Constantine, qu’elle avait toujours conservé. Comme les histoires de marranes qui emportaient dans le Nouveau Monde les clés de leur maison d’Espagne, de l’Andalousie perdue ».

Lien : https://entreleslignesentrel..

Comme les marranes chassés d’Espagne avaient emporté en exil les clés de leur maison, Benjamin Stora retrouve, dans les affaires de sa mère décédée en 2000, les clés de leur appartement de Constantine, qu’elle avait soigneusement conservées avant le grand départ de la famille pour la Métropole le 16 juin 1962.

Et moi, peu à peu, après les ouvrages de Michèle Perret et Mokthar Sekhri, je continue à llire pour vouloir mieux comprendre le drame de ces rapatriés qui ne suscitèrent alors, il faut bien l’avouer, pour nous Français de France, qu’indifférence, crainte et mépris, avec surtout le soulagement de la fin d’une coûteuse guerre perdue d’avance.

Benjamin Stora est l’un des principaux historiens de la Guerre d’Algérie. Dans son dernier ouvrage, il nous livre son expérience de jeune juif arraché à son pays natal à l'âge de 12 ans, et précipité dans les tourments d’un exode massif. Et pour percevoir sa détresse, il faut commencer par regarder quelques images de l’extraordinaire site de la ville de Constantine, aux précipices vertigineux et aux multiples passerelles. Comment quitter un tel environnement ?

L’auteur nous explique comment se situe l'antique communauté juive de Constantine : parlant l’arabe mais allant à l’école de la République, très attachée à ses rites et pourtant localement imbriquée dans la ville musulmane, bien séparée d’une population européenne qui lui semble riche et chic mais avec laquelle elle n’a aucun contact. Tiraillée entre deux univers. Ses parents évoquent souvent le traumatisme de la période récente de Vichy avec l’abrogation du décret Crémieux, la perte brutale de la nationalité française accordée en 1870. Au cours du conflit franco-algérien, les juifs d’Algérie sont sollicités des deux côtés : d’abord par le FLN puis par l’OAS. Mal guéris des avanies de Pétain, anxieux de ne pas se dissocier de la France, ils vivent le conflit dans le trouble, parfois même, indique l’auteur, dans la mauvaise conscience.

Cependant, le processus d’assimilation de la culture française a fait son œuvre depuis plusieurs générations. Le basculement vers l’Algérie française entraîne la séparation avec les Algériens musulmans. La décision du départ interviendra cependant, pour la famille Stora, de façon tardive : fin de la guerre avec les accords d’Evian, incendies de synagogues, lettres de menaces contre les commerçants juifs, assassinat du célèbre musicien maalouf Raymond Leyris, le beau-père d’Enrico Macias ..

Ce sera donc l'exode vers la France pour la plus grande part et non pour Israël que les juifs d'Algérie connaissent mal et parce que nombre d'entre eux sont fonctionnaires, enseignants, et qu’ils souhaitent vivre dans un Etat qui protège la liberté de culte, dans un mouvement ultime d’assimilation.

C’est alors le choc brutal entre la vision d’une France inconnue mais idéalisée et la dure réalité : solitude, déclassement social, précarité, mal-logement, adaptation au salariat comme nouvelle forme de socialisation. En une dizaine d’années, les Juifs d’Algérie vont s’arracher à des siècles de présence en Afrique du Nord – puisqu’ils y sont présents dès la conquête romaine et sans doute avant, parmi les Berbères – et profondément bouleverser le judaïsme français, se sentant à la fois profondément Français et profondément Juifs.

Benjamin Stora raconte comment il s’en est sorti, grâce à de brillantes études puis à l’engagement politique dès mai 68, et à ses recherches universitaires qui nous permettent aujourd’hui, sans remords et sans parti-pris, d’étudier cette étape difficile de notre histoire. Une façon aussi de comprendre la sensibilité ombrageuse à la question de la déchéance de nationalité …

Lien : http://www.bigmammy.fr/archi..

Et moi, peu à peu, après les ouvrages de Michèle Perret et Mokthar Sekhri, je continue à llire pour vouloir mieux comprendre le drame de ces rapatriés qui ne suscitèrent alors, il faut bien l’avouer, pour nous Français de France, qu’indifférence, crainte et mépris, avec surtout le soulagement de la fin d’une coûteuse guerre perdue d’avance.

Benjamin Stora est l’un des principaux historiens de la Guerre d’Algérie. Dans son dernier ouvrage, il nous livre son expérience de jeune juif arraché à son pays natal à l'âge de 12 ans, et précipité dans les tourments d’un exode massif. Et pour percevoir sa détresse, il faut commencer par regarder quelques images de l’extraordinaire site de la ville de Constantine, aux précipices vertigineux et aux multiples passerelles. Comment quitter un tel environnement ?

L’auteur nous explique comment se situe l'antique communauté juive de Constantine : parlant l’arabe mais allant à l’école de la République, très attachée à ses rites et pourtant localement imbriquée dans la ville musulmane, bien séparée d’une population européenne qui lui semble riche et chic mais avec laquelle elle n’a aucun contact. Tiraillée entre deux univers. Ses parents évoquent souvent le traumatisme de la période récente de Vichy avec l’abrogation du décret Crémieux, la perte brutale de la nationalité française accordée en 1870. Au cours du conflit franco-algérien, les juifs d’Algérie sont sollicités des deux côtés : d’abord par le FLN puis par l’OAS. Mal guéris des avanies de Pétain, anxieux de ne pas se dissocier de la France, ils vivent le conflit dans le trouble, parfois même, indique l’auteur, dans la mauvaise conscience.

Cependant, le processus d’assimilation de la culture française a fait son œuvre depuis plusieurs générations. Le basculement vers l’Algérie française entraîne la séparation avec les Algériens musulmans. La décision du départ interviendra cependant, pour la famille Stora, de façon tardive : fin de la guerre avec les accords d’Evian, incendies de synagogues, lettres de menaces contre les commerçants juifs, assassinat du célèbre musicien maalouf Raymond Leyris, le beau-père d’Enrico Macias ..

Ce sera donc l'exode vers la France pour la plus grande part et non pour Israël que les juifs d'Algérie connaissent mal et parce que nombre d'entre eux sont fonctionnaires, enseignants, et qu’ils souhaitent vivre dans un Etat qui protège la liberté de culte, dans un mouvement ultime d’assimilation.

C’est alors le choc brutal entre la vision d’une France inconnue mais idéalisée et la dure réalité : solitude, déclassement social, précarité, mal-logement, adaptation au salariat comme nouvelle forme de socialisation. En une dizaine d’années, les Juifs d’Algérie vont s’arracher à des siècles de présence en Afrique du Nord – puisqu’ils y sont présents dès la conquête romaine et sans doute avant, parmi les Berbères – et profondément bouleverser le judaïsme français, se sentant à la fois profondément Français et profondément Juifs.

Benjamin Stora raconte comment il s’en est sorti, grâce à de brillantes études puis à l’engagement politique dès mai 68, et à ses recherches universitaires qui nous permettent aujourd’hui, sans remords et sans parti-pris, d’étudier cette étape difficile de notre histoire. Une façon aussi de comprendre la sensibilité ombrageuse à la question de la déchéance de nationalité …

Lien : http://www.bigmammy.fr/archi..

Les clés retrouvées sont celles qu'il découvre dans la table de nuit de sa mère, celles de l'appartement de Constantine où l'auteur a passé les premières années de sa vie . Dans ce livre à la fois très érudit et facile à lire, Benjamin Stora mêle avec efficacité ses souvenirs d'enfance et l'histoire de l' Algérie .

Une babeliaute m'a permis de découvrir le livre de Benjamin Stora Les clés retrouvées – Une enfance juive à Constantine. Mille fois merci.

Le sujet me concerne et l'auteur m'intéresse. Benjamin né dans une famille juive en 1950, quitte l'Algérie le 16 juin 1962. Moi, né en 1952 dans une famille espagnole, je quitte l'Algérie le 13 juin 1962.

Beaucoup de réminiscences, de clins d'oeil, de situations vécues, de personnages, de vocabulaire, de postures, résonnent avec ce qu'enfant, j'ai vécu et ressenti.

Comment ne pas s'émouvoir en lisant que la mère de Benjamin Stora avait emmené les clés de sa maison de Constantine, geste qui fut celui de ma Grand-Mère Damiana lorsqu'elle quitta son village de Vera en Espagne pour migrer vers l'Algérie, et que ma mère reproduira en quittant l'Algérie où sa mère l'avait fait naître…

Je fus donc un lecteur attentif, soucieux de retrouver dans les mots de Benjamin Stora le reflet de ma propre expérience.

Vue de l'extérieur, on a parfois du mal à comprendre la société algérienne d'avant 1954. Elle s'est construite autour de plusieurs communautés ayant chacune leur histoire, leur religion, et leur parcours migratoire – les « indigènes » - ce terme à lui seul est explicite, les espagnols migrants du XIXème siècle et réfugiés de 1936, italiens, les Maltais – eux-mêmes se qualifiant d'Européens par opposition aux indigènes ; les petits colons français enfants de la commune pour certains et migrants obligés pour d'autres ; les vrais colons agriculteurs français, le plus souvent viticulteurs - externalisant leurs investissements nationaux en Algérie ; les fonctionnaires français investis de leur pouvoir…au nombre de ceux-ci l'armée française, la police et la gendarmerie.

En temps normal…- en prononçant ces trois mots toutes les précautions oratoires que l'on peut imaginer, ces communautés vivent ensemble ou plutôt coexistent mais peuvent s'ignorer, ou pas, fraternisent parfois, fréquentent les mêmes lieux ou pas.

Mais ce sont là des histoires d'adultes. L'enfant, et c'est l'intérêt de le faire parler, ne se soucie pas de ces frontières communautaires…il joue avec ses semblables, jusqu'à un certain point.

Benjamin est né dans cette partie de Constantine que le guide Hachette de 1950 décrit avec un tact tout relatif :

« La partie entre la rue du sergent Paul Atlan et le ravin du Rummel renferme encore de curieux quartiers indigènes, arabes et juifs, qui subsistent à peu près intacts »

Notez les termes suivants : curieux, indigènes, arabes, juifs. Ce sont là des termes utilisés par les « français de la Métropole » pour qualifier les habitants de ce curieux pays dans lequel ils sont venus travailler, pacifier, éduquer, défendre….

Mais, écoutons Benjamin :

« J'ai vécu une enfance heureuse de petit citadin qui ignore les joies de la campagne, dans cette vieille cité, bâtie sur un rocher, d'accès difficile, assez impénétrable, si ce n'est par ces ponts. »

« L'aspect citadin contredit un certain nombre de stéréotypes. On croit ainsi que les enfants d'européens d'Algérie étaient des fils de colons. Ce n'est évidemment pas vrai. »

Il fréquente les cinémas de Constantine,

le Vox, l'ABC, le Nuñez, le Versailles, le Casino, se promène sur la place de la Brèche via la rue Caraman – «..Un paseo très méditerranéen, en Italie, en Espagne, les gens en font de même…là les potins pouvaient se propager très facilement… »

« C'est aussi l'existence de nombreux petits métiers : le repasseur de couteaux…les vitriers, les rempailleurs de chaises… »

« Dans le vieux quartier juif de Constantine, juifs et musulmans vivaient imbriqués les uns dans les autres, et séparés du quartier dit « européen ». Deux villes se juxtaposaient ainsi dans la ville : la judéo-arabe, la vieille cité de Constantine où s'entassait une population extrêmement nombreuse et complètement mêlée ; et l'européenne qui se trouvait à Saint-Jean, de l'autre côté. »

Connait ses premiers émois,

« La proximité des garçons avec les femmes dans les appartements ou les hammams favorisait l'éveil à la sensualité, au désir. »

Mesure ce qui le rend différent,

« La France lointaine m'apparaissait comme le monde du silence, de la verdure et de la fraicheur. Je voyais l'Algérie en jaune et la France en vert, pâturage… »

« Je suis donc né en France dans un département français d'Algérie, comme d'autres sont nés dans le Cantal. »

« Enfant, la France c'était l'école et mon institutrice. Elle était blonde aux yeux pâles, distinguée….Une image qui contrastait fortement avec celle plutôt agitée, bruyante et noiraude de nos famille. »

« le dimanche midi, par exemple, on avait droit au sauté de veau aux petits légumes, aux bouchées à la reine. Mais le shabbat, on mangeait la t'fina traditionnelle, ou le couscous et les boulettes… »

Et puis, à partir de 1957, la guerre, larvée jusqu'alors s'est imposée aux yeux de tous, on ne pouvait plus l'ignorer,

« La France en Algérie existait par la démonstration (…) de sa force militaire. Celle-ci s'est accrue à partir de 1957 avec l'arrivée du contingent, des jeunes métropolitains, quasiment des enfants, totalement perdus dans ce pays qui les surprenait… »

Des « événements » jugés mineurs par les familles Zaoui et Stora, l'avait précédé, l'insurrection de novembre 1954 avec l'apparition du FLN, et cette manifestation à Constantine du 20 août 1955, pourtant jugée comme « le début des temps difficiles ».

« C'était donc ma première image de guerre que cette entrée soudaine dans l'appartement de militaires français. »

Les premières lignes du prologue sont consacrées à cet événement :

« C'était le 20 août 1955. J'avais quatre ans et demi. Il faisait très chaud ce jour-là dans notre petit appartement (…). Et puis, brusquement, des soldats sont entrés. Ils ont ouvert la fenêtre, installée un sorte de trépied, et posé une mitrailleuse dessus. Ils ont tiré. le bruit était épouvantable. Les douilles sautaient, et une odeur âcre a envahi ma petite chambre. »

« Une autre image de la guerre qui me revient, ce sont les « rues barrées » par l'autorité militaire. (…) Je me rappelle les barbelés, les barrages, les chicanes…»

Il fallait partir,

Les événements d'Algérie sont vécus par la communauté juive au prisme de la solidarité du monde arable avec la lutte du peuple algérien. Les juifs deviennent une cible : « un attentat au Casino de la Corniche, lieu de rendez-vous de la jeunesse juive algérienne (…) un homme âgé de soixante-cinq ans, David Chiche, fut arrosé d'essence par un groupe de jeunes musulmans (…) une grenade (…) lancée dans la synagogue de Boghari (…) »

« Les promesses d'une Algérie fraternelle et égalitaire semblent s'évanouir. La guerre avait durci tous les comportements. »

Le 22 juin 1961, le chef d'orchestre Raymond Leyris est tué « (…) d'une balle de 9 mm tirée dans la nuque. (…) La mort de M Leyris (…) a jeté (…) la consternation dans les milieux musulmans et israélites. »

Le choix du départ, le 12 juin 1962, s'impose à la famille Stora « vingt jours seulement avant la proclamation de l'indépendance algérienne. Nous sommes donc partis parmi les derniers de notre quartier, dans la précipitation. ».

Le livre de Benjamin Stora tente, pour autant que cela soit possible, d'objectiver les facteurs qui ont conduit à l'abandon du rêve d'une société algérienne « fraternelle et égalitaire », au triomphe des « ultras » sur les partisans du « vivre ensemble ». La page 109 illustre de façon parfaite le processus qui conduit chaque algérien à se dire : « (…) il fallait désormais être dans un camp ou dans l'autre (…)

J'ai personnellement retrouvé beaucoup de points communs entre mon père, Espagnol catholique, je le rappelle, et celui de Benjamin Stora : la volonté de partir le plus tard possible motivée par une croyance indéfectible en l'homme, plus que dans les organisations ; cette rencontre avec des responsables locaux du FLN qui assurent le père de Benjamin qu'il n'aura rien à craindre dans l'Algérie indépendante…mais qui le conduit à conclure : « cette fois nous partons en France. » (Page 115)

Seul bémol à la lecture, le fait que parfois, voire souvent, la voix de l'enfant Benjamin – celui des années 1955-1962- se perde dans celle de l'historien Benjamin Stora. Au moment où l'enfant se confie, parle de ses émois, de ses analyses approximatives, subjectives, l'historien intervient pour compléter par une référence, un contrepoint, un souvenir différent, l'apport d'un événement historique avéré…c'est quelquefois gênant.

Toutefois, je recommande ce livre à tous ceux qui veulent avoir une vision claire, précise et sans préjugés de la situation en Algérie dans les années précédant son accession à l'indépendance, du rôle des différentes communautés, de la dégradation de leurs relations du fait de l'irruption de considérants exogènes dans leur vie domestique et sociale.

Je ne puis m'empêcher de citer les dernières lignes du livre :

« Lorsque ma mère est décédé en 2000, j'ai retrouvé au fond du tiroir de sa table de nuit le trousseau de clés. C'était bien celui de l'appartement de Constantine, qu'elle avait toujours conservé. Comme les histoires de Marranes qui emportaient dans le Nouveau Monde les clés de leur maison d'Espagne, de l'Andalousie perdue. »

Le sujet me concerne et l'auteur m'intéresse. Benjamin né dans une famille juive en 1950, quitte l'Algérie le 16 juin 1962. Moi, né en 1952 dans une famille espagnole, je quitte l'Algérie le 13 juin 1962.

Beaucoup de réminiscences, de clins d'oeil, de situations vécues, de personnages, de vocabulaire, de postures, résonnent avec ce qu'enfant, j'ai vécu et ressenti.

Comment ne pas s'émouvoir en lisant que la mère de Benjamin Stora avait emmené les clés de sa maison de Constantine, geste qui fut celui de ma Grand-Mère Damiana lorsqu'elle quitta son village de Vera en Espagne pour migrer vers l'Algérie, et que ma mère reproduira en quittant l'Algérie où sa mère l'avait fait naître…

Je fus donc un lecteur attentif, soucieux de retrouver dans les mots de Benjamin Stora le reflet de ma propre expérience.

Vue de l'extérieur, on a parfois du mal à comprendre la société algérienne d'avant 1954. Elle s'est construite autour de plusieurs communautés ayant chacune leur histoire, leur religion, et leur parcours migratoire – les « indigènes » - ce terme à lui seul est explicite, les espagnols migrants du XIXème siècle et réfugiés de 1936, italiens, les Maltais – eux-mêmes se qualifiant d'Européens par opposition aux indigènes ; les petits colons français enfants de la commune pour certains et migrants obligés pour d'autres ; les vrais colons agriculteurs français, le plus souvent viticulteurs - externalisant leurs investissements nationaux en Algérie ; les fonctionnaires français investis de leur pouvoir…au nombre de ceux-ci l'armée française, la police et la gendarmerie.

En temps normal…- en prononçant ces trois mots toutes les précautions oratoires que l'on peut imaginer, ces communautés vivent ensemble ou plutôt coexistent mais peuvent s'ignorer, ou pas, fraternisent parfois, fréquentent les mêmes lieux ou pas.

Mais ce sont là des histoires d'adultes. L'enfant, et c'est l'intérêt de le faire parler, ne se soucie pas de ces frontières communautaires…il joue avec ses semblables, jusqu'à un certain point.

Benjamin est né dans cette partie de Constantine que le guide Hachette de 1950 décrit avec un tact tout relatif :

« La partie entre la rue du sergent Paul Atlan et le ravin du Rummel renferme encore de curieux quartiers indigènes, arabes et juifs, qui subsistent à peu près intacts »

Notez les termes suivants : curieux, indigènes, arabes, juifs. Ce sont là des termes utilisés par les « français de la Métropole » pour qualifier les habitants de ce curieux pays dans lequel ils sont venus travailler, pacifier, éduquer, défendre….

Mais, écoutons Benjamin :

« J'ai vécu une enfance heureuse de petit citadin qui ignore les joies de la campagne, dans cette vieille cité, bâtie sur un rocher, d'accès difficile, assez impénétrable, si ce n'est par ces ponts. »

« L'aspect citadin contredit un certain nombre de stéréotypes. On croit ainsi que les enfants d'européens d'Algérie étaient des fils de colons. Ce n'est évidemment pas vrai. »

Il fréquente les cinémas de Constantine,

le Vox, l'ABC, le Nuñez, le Versailles, le Casino, se promène sur la place de la Brèche via la rue Caraman – «..Un paseo très méditerranéen, en Italie, en Espagne, les gens en font de même…là les potins pouvaient se propager très facilement… »

« C'est aussi l'existence de nombreux petits métiers : le repasseur de couteaux…les vitriers, les rempailleurs de chaises… »

« Dans le vieux quartier juif de Constantine, juifs et musulmans vivaient imbriqués les uns dans les autres, et séparés du quartier dit « européen ». Deux villes se juxtaposaient ainsi dans la ville : la judéo-arabe, la vieille cité de Constantine où s'entassait une population extrêmement nombreuse et complètement mêlée ; et l'européenne qui se trouvait à Saint-Jean, de l'autre côté. »

Connait ses premiers émois,

« La proximité des garçons avec les femmes dans les appartements ou les hammams favorisait l'éveil à la sensualité, au désir. »

Mesure ce qui le rend différent,

« La France lointaine m'apparaissait comme le monde du silence, de la verdure et de la fraicheur. Je voyais l'Algérie en jaune et la France en vert, pâturage… »

« Je suis donc né en France dans un département français d'Algérie, comme d'autres sont nés dans le Cantal. »

« Enfant, la France c'était l'école et mon institutrice. Elle était blonde aux yeux pâles, distinguée….Une image qui contrastait fortement avec celle plutôt agitée, bruyante et noiraude de nos famille. »

« le dimanche midi, par exemple, on avait droit au sauté de veau aux petits légumes, aux bouchées à la reine. Mais le shabbat, on mangeait la t'fina traditionnelle, ou le couscous et les boulettes… »

Et puis, à partir de 1957, la guerre, larvée jusqu'alors s'est imposée aux yeux de tous, on ne pouvait plus l'ignorer,

« La France en Algérie existait par la démonstration (…) de sa force militaire. Celle-ci s'est accrue à partir de 1957 avec l'arrivée du contingent, des jeunes métropolitains, quasiment des enfants, totalement perdus dans ce pays qui les surprenait… »

Des « événements » jugés mineurs par les familles Zaoui et Stora, l'avait précédé, l'insurrection de novembre 1954 avec l'apparition du FLN, et cette manifestation à Constantine du 20 août 1955, pourtant jugée comme « le début des temps difficiles ».

« C'était donc ma première image de guerre que cette entrée soudaine dans l'appartement de militaires français. »

Les premières lignes du prologue sont consacrées à cet événement :

« C'était le 20 août 1955. J'avais quatre ans et demi. Il faisait très chaud ce jour-là dans notre petit appartement (…). Et puis, brusquement, des soldats sont entrés. Ils ont ouvert la fenêtre, installée un sorte de trépied, et posé une mitrailleuse dessus. Ils ont tiré. le bruit était épouvantable. Les douilles sautaient, et une odeur âcre a envahi ma petite chambre. »

« Une autre image de la guerre qui me revient, ce sont les « rues barrées » par l'autorité militaire. (…) Je me rappelle les barbelés, les barrages, les chicanes…»

Il fallait partir,

Les événements d'Algérie sont vécus par la communauté juive au prisme de la solidarité du monde arable avec la lutte du peuple algérien. Les juifs deviennent une cible : « un attentat au Casino de la Corniche, lieu de rendez-vous de la jeunesse juive algérienne (…) un homme âgé de soixante-cinq ans, David Chiche, fut arrosé d'essence par un groupe de jeunes musulmans (…) une grenade (…) lancée dans la synagogue de Boghari (…) »

« Les promesses d'une Algérie fraternelle et égalitaire semblent s'évanouir. La guerre avait durci tous les comportements. »

Le 22 juin 1961, le chef d'orchestre Raymond Leyris est tué « (…) d'une balle de 9 mm tirée dans la nuque. (…) La mort de M Leyris (…) a jeté (…) la consternation dans les milieux musulmans et israélites. »

Le choix du départ, le 12 juin 1962, s'impose à la famille Stora « vingt jours seulement avant la proclamation de l'indépendance algérienne. Nous sommes donc partis parmi les derniers de notre quartier, dans la précipitation. ».

Le livre de Benjamin Stora tente, pour autant que cela soit possible, d'objectiver les facteurs qui ont conduit à l'abandon du rêve d'une société algérienne « fraternelle et égalitaire », au triomphe des « ultras » sur les partisans du « vivre ensemble ». La page 109 illustre de façon parfaite le processus qui conduit chaque algérien à se dire : « (…) il fallait désormais être dans un camp ou dans l'autre (…)

J'ai personnellement retrouvé beaucoup de points communs entre mon père, Espagnol catholique, je le rappelle, et celui de Benjamin Stora : la volonté de partir le plus tard possible motivée par une croyance indéfectible en l'homme, plus que dans les organisations ; cette rencontre avec des responsables locaux du FLN qui assurent le père de Benjamin qu'il n'aura rien à craindre dans l'Algérie indépendante…mais qui le conduit à conclure : « cette fois nous partons en France. » (Page 115)

Seul bémol à la lecture, le fait que parfois, voire souvent, la voix de l'enfant Benjamin – celui des années 1955-1962- se perde dans celle de l'historien Benjamin Stora. Au moment où l'enfant se confie, parle de ses émois, de ses analyses approximatives, subjectives, l'historien intervient pour compléter par une référence, un contrepoint, un souvenir différent, l'apport d'un événement historique avéré…c'est quelquefois gênant.

Toutefois, je recommande ce livre à tous ceux qui veulent avoir une vision claire, précise et sans préjugés de la situation en Algérie dans les années précédant son accession à l'indépendance, du rôle des différentes communautés, de la dégradation de leurs relations du fait de l'irruption de considérants exogènes dans leur vie domestique et sociale.

Je ne puis m'empêcher de citer les dernières lignes du livre :

« Lorsque ma mère est décédé en 2000, j'ai retrouvé au fond du tiroir de sa table de nuit le trousseau de clés. C'était bien celui de l'appartement de Constantine, qu'elle avait toujours conservé. Comme les histoires de Marranes qui emportaient dans le Nouveau Monde les clés de leur maison d'Espagne, de l'Andalousie perdue. »

Benjamin Stora est né 6 ans avant moi en Algérie en 1950. Aussi avait-il 12 ans au moment des « événements ». Je n’en avais que 6 lorsque je quittais la Tunisie, comme lui l’Algérie, en 1962.

Une partie de ma famille était pourtant française d’Algérie et ne partit de Bone que le grand âge venant à la fin des années 70. C’est dire l’intérêt que j’ai pris à lire ce récit personnel appuyé sur des témoignages ou des thèses et ouvrages relatant les faits.

Son livre décrit bien la volonté de la communauté juive d’accéder à la paix et à la sécurité mais aussi celle de s’occidentaliser à travers les temps tout en restant fidèle à une France qui l’avait pourtant trahie par deux fois.

Benjamin Stora semble dire que ce choix de la France s’est basé sur une admiration du modèle français, tout en nuançant ses propos. Il est bon d’insister sur cela, moi qui ai toujours de bons amis juifs installés en Israel.

Beaucoup de juifs qui sont arrivés en France n’ont pas eu d’autres choix ne parlant pas l’hébreu, et souvent fonctionnaires de l’Etat français, espérant être vite reclassés sur le continent.

Il décrit très bien aussi la précarité de ceux qui arrivèrent en France, les brimades et la xénophobie ambiante. Traumatismes dont ni sa famille ni la mienne ne se sont vraiment remis .

Une partie de ma famille était pourtant française d’Algérie et ne partit de Bone que le grand âge venant à la fin des années 70. C’est dire l’intérêt que j’ai pris à lire ce récit personnel appuyé sur des témoignages ou des thèses et ouvrages relatant les faits.

Son livre décrit bien la volonté de la communauté juive d’accéder à la paix et à la sécurité mais aussi celle de s’occidentaliser à travers les temps tout en restant fidèle à une France qui l’avait pourtant trahie par deux fois.

Benjamin Stora semble dire que ce choix de la France s’est basé sur une admiration du modèle français, tout en nuançant ses propos. Il est bon d’insister sur cela, moi qui ai toujours de bons amis juifs installés en Israel.

Beaucoup de juifs qui sont arrivés en France n’ont pas eu d’autres choix ne parlant pas l’hébreu, et souvent fonctionnaires de l’Etat français, espérant être vite reclassés sur le continent.

Il décrit très bien aussi la précarité de ceux qui arrivèrent en France, les brimades et la xénophobie ambiante. Traumatismes dont ni sa famille ni la mienne ne se sont vraiment remis .

Les écrits de Novembre (Réflexions sur le livre et la guerre À travers cet ouvrage, l’écrivain se penche sur le rôle de l’écrit, en tant que vecteur privilégié de la transmission de la mémoire, transmission mue par le souci du devoir de vérité historique. L’originalité de ce travail réside dans le choix narratif : le témoignage. la guerre d’Algérie est ressuscitée par les récits des témoins de cette époque : soldats français, Françaises, pieds-noirs exprimant la nostalgie de leur enfance, moudjahidine, écrits de jeunes issus de l’immigration… Florilège de voix exprimant une mémoire diverse et des identités multiples.d’Algérie), de l’historien français Benjamin Stora.

Un livre très édifiant et enrichissant .

Un livre très édifiant et enrichissant .

L’auteur, assumant pleinement les dimensions de l’autobiographie, se définit non pas en « historien du présent », mais en « historien au présent, par dessus tout sensible à la présence de l’histoire, en son lieu actif, vivant, qui est la mémoire » et parle de « ce qui est arrivé et de ce qui m’est arrivé. »

Je ne reviendrais dans cette note sur les passages d’autobiographie, juive algérienne, militante, étudiante ou doctorante. J’insisterai plus sur les débats soulevés sur les mémoires et l’oubli.

Benjamin Stora définit un cadre de réflexion :« ce livre est donc un retour sur les conditions de fabrication de toutes ces histoires algériennes et et maghrébines, par les archives inédites, les témoignages, les images ». Évoquant en filigrane d’autres possibles, il constate « Le système colonial puis la guerre d’indépendance, terrible, ont ruiné l’idée d’une société à la fois indépendante et pluriethnique. Aller vers une telle société relevait d’une capacité rare et fragile. Avec la force de la guerre, la violence, la cruauté coloniale, d’autres logiques l’ont emporté. »

Les mémoires sont façonnées par les expériences vécues et la capacité des sociétés à faire retour, à réexaminer les passés. « Pour ne pas avoir assumé le passé dans sa complexité, celui-ci explose dans le présent de manière anarchique, désordonnée, échappant à tout contrôle. » En tout, six à sept millions de personnes vivent « séparées les unes des autres, avec cette mémoire douloureuse. Ce cloisonnement annonce le surgissement d’une possible guerre des mémoires »

Refaire mémoire c’est non seulement rendre les complexités « Construire l’objet mémoire exige en premier lieu de rendre la mémoire à elle-même en la dégageant de toutes les sédimentations qui l’ont ensevelie, au point de la rendre méconnaissable. », créer des bases d’une compréhension élargie, y compris dans des visions antagoniques. C’est enfin se préparer à construire l’oubli.

Marc Ferro, cité par l’auteur, avait précisé trois sortes d’oublis « ceux que sécrètent les sociétés, ceux que gère l’ordre historique, et enfin ces oublis qui font partie des procès de sélection propres au travail historique. »

Benjamin Stora insiste sur la distinction « entre l’oubli légitime, nécessaire, évident, et un oubli organisé par les États, visant à échapper à la justice, à éviter le châtiment. »

Je partage la vision de l’auteur sur l’oubli nécessaire, le fait de tourner la page et donc de d’assumer, sur des crimes, une position tournée sur le futur « C’est une illusion que de vouloir absolument imposer, sans cesse, comme une tyrannie, la mémoire retrouvée. » Il n’en reste pas moins que cela ne peut se faire, qu’après un processus d’exposition, voir de justice sans condamnation ou de condamnation amnistiée. Il faut en quelque sorte faire droit aux victimes, à toutes les victimes. J’ai conscience en disant cela, d’être démuni sur les concrets possibles, sur la faisabilité même des amnisties massives après des crimes massifs. Je pense particulièrement au Rwanda et à l’Afrique du sud. Mais il serait possible d’évoquer le silence très pesant de l’après nazisme ou de l’après Stasi (police de l’ex RDA).

A noter une appréciation de l’auteur sur l’islamisme, à partir de ses travaux d’historien de la guerre d’Algérie « La force de l’islamisme consiste à proposer une rupture avec l’État actuel, en retrouvant les accents et le vocabulaire de l’ancienne fracture avec l’État colonial français. Ils réactivent une mémoire politique, selon un processus déjà mis en œuvre à l’époque coloniale : rupture avec un État considéré comme impie ou antireligieux ; rupture avec un islam officiel, institutionnel. »

Le talent de remémoration et de narration de Benjamin Stora donne à ses livres un ton particulier, en résonance intime avec les thèmes traités. Comme dans ses précédents ouvrages, l’auteur assume « cette part d’Orient qui ne veut pas partir » et nous offre une réflexion ouverte sur l’histoire, la frontière et les mémoires.

En annexe, le texte d’une conférence donnée à Stockholm en 2007 « Il y a cinquante ans, le prix Nobel de littérature était attribué à Albert Camus. »

« Sur la frontière » mais dans une inscription géographique différente, je rappelle le livre de Michel Warchawski paru dans la même collection (Stock, Paris 2002, 300 pages, 20€, réédité dans la collection de poche Hachette Pluriel)

Je ne reviendrais dans cette note sur les passages d’autobiographie, juive algérienne, militante, étudiante ou doctorante. J’insisterai plus sur les débats soulevés sur les mémoires et l’oubli.

Benjamin Stora définit un cadre de réflexion :« ce livre est donc un retour sur les conditions de fabrication de toutes ces histoires algériennes et et maghrébines, par les archives inédites, les témoignages, les images ». Évoquant en filigrane d’autres possibles, il constate « Le système colonial puis la guerre d’indépendance, terrible, ont ruiné l’idée d’une société à la fois indépendante et pluriethnique. Aller vers une telle société relevait d’une capacité rare et fragile. Avec la force de la guerre, la violence, la cruauté coloniale, d’autres logiques l’ont emporté. »

Les mémoires sont façonnées par les expériences vécues et la capacité des sociétés à faire retour, à réexaminer les passés. « Pour ne pas avoir assumé le passé dans sa complexité, celui-ci explose dans le présent de manière anarchique, désordonnée, échappant à tout contrôle. » En tout, six à sept millions de personnes vivent « séparées les unes des autres, avec cette mémoire douloureuse. Ce cloisonnement annonce le surgissement d’une possible guerre des mémoires »

Refaire mémoire c’est non seulement rendre les complexités « Construire l’objet mémoire exige en premier lieu de rendre la mémoire à elle-même en la dégageant de toutes les sédimentations qui l’ont ensevelie, au point de la rendre méconnaissable. », créer des bases d’une compréhension élargie, y compris dans des visions antagoniques. C’est enfin se préparer à construire l’oubli.

Marc Ferro, cité par l’auteur, avait précisé trois sortes d’oublis « ceux que sécrètent les sociétés, ceux que gère l’ordre historique, et enfin ces oublis qui font partie des procès de sélection propres au travail historique. »

Benjamin Stora insiste sur la distinction « entre l’oubli légitime, nécessaire, évident, et un oubli organisé par les États, visant à échapper à la justice, à éviter le châtiment. »

Je partage la vision de l’auteur sur l’oubli nécessaire, le fait de tourner la page et donc de d’assumer, sur des crimes, une position tournée sur le futur « C’est une illusion que de vouloir absolument imposer, sans cesse, comme une tyrannie, la mémoire retrouvée. » Il n’en reste pas moins que cela ne peut se faire, qu’après un processus d’exposition, voir de justice sans condamnation ou de condamnation amnistiée. Il faut en quelque sorte faire droit aux victimes, à toutes les victimes. J’ai conscience en disant cela, d’être démuni sur les concrets possibles, sur la faisabilité même des amnisties massives après des crimes massifs. Je pense particulièrement au Rwanda et à l’Afrique du sud. Mais il serait possible d’évoquer le silence très pesant de l’après nazisme ou de l’après Stasi (police de l’ex RDA).

A noter une appréciation de l’auteur sur l’islamisme, à partir de ses travaux d’historien de la guerre d’Algérie « La force de l’islamisme consiste à proposer une rupture avec l’État actuel, en retrouvant les accents et le vocabulaire de l’ancienne fracture avec l’État colonial français. Ils réactivent une mémoire politique, selon un processus déjà mis en œuvre à l’époque coloniale : rupture avec un État considéré comme impie ou antireligieux ; rupture avec un islam officiel, institutionnel. »

Le talent de remémoration et de narration de Benjamin Stora donne à ses livres un ton particulier, en résonance intime avec les thèmes traités. Comme dans ses précédents ouvrages, l’auteur assume « cette part d’Orient qui ne veut pas partir » et nous offre une réflexion ouverte sur l’histoire, la frontière et les mémoires.

En annexe, le texte d’une conférence donnée à Stockholm en 2007 « Il y a cinquante ans, le prix Nobel de littérature était attribué à Albert Camus. »

« Sur la frontière » mais dans une inscription géographique différente, je rappelle le livre de Michel Warchawski paru dans la même collection (Stock, Paris 2002, 300 pages, 20€, réédité dans la collection de poche Hachette Pluriel)

J´ai lu Les Guerres sans fin (*) de Benjamin Stora. Qu´aurais-je voulu lire dans cette mise en autobiographie de l´auteur ou plutôt apprendre que tout Algérien ne sache déjà? Le nom de cet historien perspicace tire l´oeil, il rappelle celui de la petite ville de la côte Est de mon pays et qui est située à une trentaine de kilomètres à l´ouest de Skikda. C´est Stora la Phénicienne (au nom dédié à Venus d´où le nom, diversement prononcé, d´Astarté, Astoreh ou Astora et Stora), l´Ottomane, le port génois, l´objet de rivalité entre Anglais et Français, le champ de corail et d´éponges, cité sous la protection de la Vierge Stora, centre de colonisation créé en 1848 et, depuis 1962, Stora l´Algérienne.

Mais Benjamin Stora est né en 1950 à Constantine d´un père originaire de Khenchla et dont les ancêtres juifs avaient été chassés d´Espagne après l´édit des rois catholiques, en 1492. Il a vécu en Algérie «jusqu´à l´âge de douze ans», jusqu´au départ de sa famille pour «l´exil de 1962», pour la France. Puis des études à l´université de Nanterre, en France, l´«engagement dans le processus révolutionnaire de l´après-68», la rencontre avec Charles-Robert Ageron, le militantisme de gauche,...l´ont conduit tout naturellement à réaliser ce qu´il appelle et confie avec émotion «le poids très lourd des héritages, des origines familiales et de la condition sociale. Ma mère était ouvrière d´usine, et mon père vivait d´un petit salaire d´agent d´assurances. En termes d´héritage, je ne possédais rien, il fallait tout bâtir, tout construire. Ainsi ce détour par l´universel m´a permis d´effacer pour un temps les traces de différences culturelles et sociales, m´a donné de l´audace et j´ai pu rejoindre, bien plus tard, l´origine qui était la mienne, né à Constantine, dans une famille juive traditionnelle. Le détour par l´engagement, la rupture avec la tradition familiale ont été également l´occasion d´adopter une sorte de décalage, de distance critique vis-à-vis de l´origine.»

Stora reste indéfiniment sur une sorte de balançoire où il joue seul, «Disparition d´un pays là-bas, et attente d´un nouveau monde.» Il confesse sa déception et sa solitude: «Je me suis retrouvé seul dans la froidure de la société française», et ce n´était pas une figure de style. Vrai, il se sentait perdu dans la diversité sociale de France, et, à «une amorce de révolution intérieure», il répond «par une interrogation sur soi, sur l´histoire, sur la langue, sur les rapports politiques.» Toute une révision de conscience, car «il ne s´agissait pas de retrouver un passé perdu, mais de fabriquer (c´est moi qui souligne) un pays, un avenir.» C´est probablement, a posteriori, le voeu pour les Algériens que formule Stora qui, lui aussi, se sentait, d´une certaine manière, privé de son identité. «La révolution algérienne´´, écrit-il, mobilise mon attention, mais pas dans sa dimension héroïsée, inéluctable, nécessaire. J´avais vingt-quatre ans lorsque j´ai commencé sur un sujet qui était largement inexploré. Ce travail, en solitaire, sur une séquence délaissée, m´attirait énormément. L´Algérie, la guerre d´indépendance semblaient ne plus exister dans le paysage français médiatique, politique ou culturel français des années 1975-1980. La solitude dans cette recherche, dans l´ancienne métropole coloniale, me confortait, m´excitait.» L´éditeur des «Guerres sans fin», affirme que Benjamin Stora est «un spécialiste reconnu de l´histoire du Maghreb» et donne la liste des titres des ouvrages parus sous ce nom. Ce qui, en vérité, peut émouvoir naturellement le lecteur algérien, ce n´est pas qu´«un jour de juin 1995, Benjamin Stora reçoit des menaces et un petit cercueil en bois dans une grande enveloppe beige...», mais sa volonté de dire clairement ce que certains historiens d´ici et d´ailleurs, qui font de l´histoire de la Révolution algérienne une sorte de fonds de commerce, disent confusément. Benjamin Stora bénéficie-t-il d´une manne chimérique qui lui permettrait d´être maître de sa liberté? Comment s´acquiert cette liberté individuelle? La réponse est dans ce long travail difficile accompli par un homme profondément marqué, emporté par les fortes phrases de Pierre Goldman: un Juif exilé sans terre promise´´ - une longue quête sur soi-même à travers de longues recherches historiques - que nous met sous les yeux cet universitaire passionné de vérité et propose à notre réflexion. L´un des chapitres, parmi les plus prenants dans ce travail sur la mémoire, s´intitule La découverte de «deux oublis». L´auteur, affirme-t-il, a essayé «d´instaurer une distinction entre l´oubli légitime, nécessaire, évident, et un oubli organisé par les États.» Il affirme également qu´«Il existe deux types d´oubli: l´oubli de la société, légitime pour pouvoir vivre, et puis un oubli très pervers, très organisé. Et progressivement, je me suis aperçu que les deux oublis s´appuyaient l´un sur l´autre.»

À mon sens, il y aurait, dans le cas de l´Algérie et la colonisation française, un troisième oubli à établir et à analyser; c´est l´oubli d´agression armée du corps expéditionnaire français contre le peuple algérien et l´oubli de résistance - par tous les moyens, historiquement légitime - des combattants de l´Armée de libération nationale. La réalisation de la grande oeuvre mémorielle et humaine doit nécessairement passer par le libre et mutuel respect entre les peuples et les États. On attendrait évidemment beaucoup des archives ouvertes, indispensablement, mais on attendrait plutôt beaucoup plus des historiens et des analystes de hautes compétences, et ce serait le mieux, c´est-à-dire le plus crédible. Et alors, je dirai avec Benjamin Stora, qui veut être «Non pas un historien du présent, mais un historien au présent» et dont les études pour la vérité ne me passionnent pas toujours, «Il faut essayer de comprendre ce drame de l´intérieur.» Oui, de «l´intérieur», autant le jeune Stora a pleuré de souffrance de la guerre d´Algérie, d´avoir quitté «la terre natale» et «de rentrer en France» indéfiniment, autant et plus, le jeune Algérien a pleuré de toutes les souffrances infligées à son pays conquis et surtout des ravages de la colonisation le privant d´apprendre à connaître sa patrie.

Aussi, à qui voudrait concilier le déni sans critique et la soumission sans le consentement, il faudrait souhaiter bien du plaisir!

Dans Les Guerres sans fin, de même que dans ses précédents ouvrages, Benjamin Stora s´est mis complètement.

Mais Benjamin Stora est né en 1950 à Constantine d´un père originaire de Khenchla et dont les ancêtres juifs avaient été chassés d´Espagne après l´édit des rois catholiques, en 1492. Il a vécu en Algérie «jusqu´à l´âge de douze ans», jusqu´au départ de sa famille pour «l´exil de 1962», pour la France. Puis des études à l´université de Nanterre, en France, l´«engagement dans le processus révolutionnaire de l´après-68», la rencontre avec Charles-Robert Ageron, le militantisme de gauche,...l´ont conduit tout naturellement à réaliser ce qu´il appelle et confie avec émotion «le poids très lourd des héritages, des origines familiales et de la condition sociale. Ma mère était ouvrière d´usine, et mon père vivait d´un petit salaire d´agent d´assurances. En termes d´héritage, je ne possédais rien, il fallait tout bâtir, tout construire. Ainsi ce détour par l´universel m´a permis d´effacer pour un temps les traces de différences culturelles et sociales, m´a donné de l´audace et j´ai pu rejoindre, bien plus tard, l´origine qui était la mienne, né à Constantine, dans une famille juive traditionnelle. Le détour par l´engagement, la rupture avec la tradition familiale ont été également l´occasion d´adopter une sorte de décalage, de distance critique vis-à-vis de l´origine.»

Stora reste indéfiniment sur une sorte de balançoire où il joue seul, «Disparition d´un pays là-bas, et attente d´un nouveau monde.» Il confesse sa déception et sa solitude: «Je me suis retrouvé seul dans la froidure de la société française», et ce n´était pas une figure de style. Vrai, il se sentait perdu dans la diversité sociale de France, et, à «une amorce de révolution intérieure», il répond «par une interrogation sur soi, sur l´histoire, sur la langue, sur les rapports politiques.» Toute une révision de conscience, car «il ne s´agissait pas de retrouver un passé perdu, mais de fabriquer (c´est moi qui souligne) un pays, un avenir.» C´est probablement, a posteriori, le voeu pour les Algériens que formule Stora qui, lui aussi, se sentait, d´une certaine manière, privé de son identité. «La révolution algérienne´´, écrit-il, mobilise mon attention, mais pas dans sa dimension héroïsée, inéluctable, nécessaire. J´avais vingt-quatre ans lorsque j´ai commencé sur un sujet qui était largement inexploré. Ce travail, en solitaire, sur une séquence délaissée, m´attirait énormément. L´Algérie, la guerre d´indépendance semblaient ne plus exister dans le paysage français médiatique, politique ou culturel français des années 1975-1980. La solitude dans cette recherche, dans l´ancienne métropole coloniale, me confortait, m´excitait.» L´éditeur des «Guerres sans fin», affirme que Benjamin Stora est «un spécialiste reconnu de l´histoire du Maghreb» et donne la liste des titres des ouvrages parus sous ce nom. Ce qui, en vérité, peut émouvoir naturellement le lecteur algérien, ce n´est pas qu´«un jour de juin 1995, Benjamin Stora reçoit des menaces et un petit cercueil en bois dans une grande enveloppe beige...», mais sa volonté de dire clairement ce que certains historiens d´ici et d´ailleurs, qui font de l´histoire de la Révolution algérienne une sorte de fonds de commerce, disent confusément. Benjamin Stora bénéficie-t-il d´une manne chimérique qui lui permettrait d´être maître de sa liberté? Comment s´acquiert cette liberté individuelle? La réponse est dans ce long travail difficile accompli par un homme profondément marqué, emporté par les fortes phrases de Pierre Goldman: un Juif exilé sans terre promise´´ - une longue quête sur soi-même à travers de longues recherches historiques - que nous met sous les yeux cet universitaire passionné de vérité et propose à notre réflexion. L´un des chapitres, parmi les plus prenants dans ce travail sur la mémoire, s´intitule La découverte de «deux oublis». L´auteur, affirme-t-il, a essayé «d´instaurer une distinction entre l´oubli légitime, nécessaire, évident, et un oubli organisé par les États.» Il affirme également qu´«Il existe deux types d´oubli: l´oubli de la société, légitime pour pouvoir vivre, et puis un oubli très pervers, très organisé. Et progressivement, je me suis aperçu que les deux oublis s´appuyaient l´un sur l´autre.»

À mon sens, il y aurait, dans le cas de l´Algérie et la colonisation française, un troisième oubli à établir et à analyser; c´est l´oubli d´agression armée du corps expéditionnaire français contre le peuple algérien et l´oubli de résistance - par tous les moyens, historiquement légitime - des combattants de l´Armée de libération nationale. La réalisation de la grande oeuvre mémorielle et humaine doit nécessairement passer par le libre et mutuel respect entre les peuples et les États. On attendrait évidemment beaucoup des archives ouvertes, indispensablement, mais on attendrait plutôt beaucoup plus des historiens et des analystes de hautes compétences, et ce serait le mieux, c´est-à-dire le plus crédible. Et alors, je dirai avec Benjamin Stora, qui veut être «Non pas un historien du présent, mais un historien au présent» et dont les études pour la vérité ne me passionnent pas toujours, «Il faut essayer de comprendre ce drame de l´intérieur.» Oui, de «l´intérieur», autant le jeune Stora a pleuré de souffrance de la guerre d´Algérie, d´avoir quitté «la terre natale» et «de rentrer en France» indéfiniment, autant et plus, le jeune Algérien a pleuré de toutes les souffrances infligées à son pays conquis et surtout des ravages de la colonisation le privant d´apprendre à connaître sa patrie.

Aussi, à qui voudrait concilier le déni sans critique et la soumission sans le consentement, il faudrait souhaiter bien du plaisir!

Dans Les Guerres sans fin, de même que dans ses précédents ouvrages, Benjamin Stora s´est mis complètement.

Les mémoires dangereuses. De l'Algérie coloniale à la France d'aujourd'hui suivi d'une nouvelle édition de Transfert d'une mémoire

Benjamin Stora

Benjamin Stora

Quelques entretiens avec Alexis Jenni, entre l'été 2014 et février 2015 puis les massacres qui ont suivi, ont motivé l'historien Benjamin Stora à publier Les mémoires dangereuses, un livre indispensable afin de comprendre l'utilisation de la violence pour parvenir à ses fins, la montée des extrêmes identitaires, la place de l'islam dans la République et cette autre guerre d'Algérie (1991 – 2001). Pour ne pas céder à la haine, il faut mener une bataille culturelle contre la radicalisation et l'obscurantisme puis se mobiliser pour la fraternité.

Dans un entretien vivant et bien argumenté, Benjamin Stora et Alexis Jenni explorent ce « sudisme à la française » dont on ne parle pas et qui propose des explications aux problèmes qui se posent.

Menacé par des groupes islamistes, Benjamin Stora était au Vietnam en 1996 pendant la montée inexorable du Front National, avec les mêmes thèmes développés au temps de l'Algérie française. Trois ans plus tard, il publiait "Transfert d'une mémoire", au mauvais moment et son livre n'avait pas d'écho. Quant à Alexis Jenni, c'est dans L'art français de la guerre (Prix Goncourt 2011) qu'il explore les plaies toujours ouvertes des guerres coloniales.

Le Transfert d'une mémoire (nouvelle édition) – de « l'Algérie française » au racisme anti-arabe – rappelle d'emblée l'analyse indispensable de 132 ans de présence française, de cette colonisation, si on veut comprendre la montée de l'extrême-droite.

Le parallèle entre la guerre de Sécession et celle d'Algérie révèle beaucoup de similitudes avec des espaces à conquérir, une mythologie du sud vu comme un Eldorado, une nouvelle Terre promise… L'auteur n'oublie pas de préciser que ceux qui ont été appelés pieds-noirs constituent un véritable melting-pot où se sont brassées toutes les populations de la Méditerranée occidentale.

« L'ennui »… ce sont « les indigènes qu'il a fallu écraser, soumettre puis protéger et éduquer… La guerre d'Algérie est cette guerre historique particulière renouant avec le passé des guerres de conquête coloniales, moment de rattachement d'un Sud à la France métropolitaine. »

Il ne faut pas oublier que l'Algérie faisait partie du territoire français depuis 1948, avec ses trois départements mais avec une « législation ni française (parce que menaçant sa suprématie à terme, par stricte application des principes républicains), ni algérienne (puisque risquant de provoquer un « ressourcement » dangereux). »

En 1954, il était hors de question d'abandonner un territoire rattaché à la France, avant même la Savoie, plus le pétrole, plus les essais nucléaires et l'on y envoie donc le contingent, les jeunes nés entre 1932 et 1943.

L'auteur détaille le parcours de le Pen accusé d'avoir torturé en 1957. Celui qui avait été le plus jeune député de France, partit combattre là-bas pour garder l'Algérie française. Farouchement anti De Gaulle, il n'est pas réélu en 1962.

Le Front National est l'héritier des émeutiers de 1934, des collabos des années 1940 et des factieux de la guerre d'Algérie. Il regroupe « des fascistes, des pétainistes et des intégristes religieux. » Aujourd'hui, « l'extrême-droite tire sa force principale des représentations de l'islam des immigrés. »

Cette mémoire du Sud doit être sans cesse rappelée car elle touche les pieds-noirs et leurs enfants, les soldats partis en Algérie, les immigrés algériens, enfants, petits-enfants et les harkis, soit un total de 5 millions de personnes qui ont une mémoire du Sud avec plusieurs Algérie qui se superposent.

Benjamin Stora livre encore quantité d'analyses pertinentes qu'il serait trop long de détailler ici mais il conclut en rappelant que les petits-enfants de l'immigration algérienne demandent : « l'égalité des chances pour tous les citoyens quelle que soit leur origine. » plus « des mesures économiques dans les domaines du travail, du logement, de l'école. »

Lien : http://notre-jardin-des-livr..

Dans un entretien vivant et bien argumenté, Benjamin Stora et Alexis Jenni explorent ce « sudisme à la française » dont on ne parle pas et qui propose des explications aux problèmes qui se posent.

Menacé par des groupes islamistes, Benjamin Stora était au Vietnam en 1996 pendant la montée inexorable du Front National, avec les mêmes thèmes développés au temps de l'Algérie française. Trois ans plus tard, il publiait "Transfert d'une mémoire", au mauvais moment et son livre n'avait pas d'écho. Quant à Alexis Jenni, c'est dans L'art français de la guerre (Prix Goncourt 2011) qu'il explore les plaies toujours ouvertes des guerres coloniales.

Le Transfert d'une mémoire (nouvelle édition) – de « l'Algérie française » au racisme anti-arabe – rappelle d'emblée l'analyse indispensable de 132 ans de présence française, de cette colonisation, si on veut comprendre la montée de l'extrême-droite.

Le parallèle entre la guerre de Sécession et celle d'Algérie révèle beaucoup de similitudes avec des espaces à conquérir, une mythologie du sud vu comme un Eldorado, une nouvelle Terre promise… L'auteur n'oublie pas de préciser que ceux qui ont été appelés pieds-noirs constituent un véritable melting-pot où se sont brassées toutes les populations de la Méditerranée occidentale.

« L'ennui »… ce sont « les indigènes qu'il a fallu écraser, soumettre puis protéger et éduquer… La guerre d'Algérie est cette guerre historique particulière renouant avec le passé des guerres de conquête coloniales, moment de rattachement d'un Sud à la France métropolitaine. »

Il ne faut pas oublier que l'Algérie faisait partie du territoire français depuis 1948, avec ses trois départements mais avec une « législation ni française (parce que menaçant sa suprématie à terme, par stricte application des principes républicains), ni algérienne (puisque risquant de provoquer un « ressourcement » dangereux). »

En 1954, il était hors de question d'abandonner un territoire rattaché à la France, avant même la Savoie, plus le pétrole, plus les essais nucléaires et l'on y envoie donc le contingent, les jeunes nés entre 1932 et 1943.

L'auteur détaille le parcours de le Pen accusé d'avoir torturé en 1957. Celui qui avait été le plus jeune député de France, partit combattre là-bas pour garder l'Algérie française. Farouchement anti De Gaulle, il n'est pas réélu en 1962.

Le Front National est l'héritier des émeutiers de 1934, des collabos des années 1940 et des factieux de la guerre d'Algérie. Il regroupe « des fascistes, des pétainistes et des intégristes religieux. » Aujourd'hui, « l'extrême-droite tire sa force principale des représentations de l'islam des immigrés. »

Cette mémoire du Sud doit être sans cesse rappelée car elle touche les pieds-noirs et leurs enfants, les soldats partis en Algérie, les immigrés algériens, enfants, petits-enfants et les harkis, soit un total de 5 millions de personnes qui ont une mémoire du Sud avec plusieurs Algérie qui se superposent.

Benjamin Stora livre encore quantité d'analyses pertinentes qu'il serait trop long de détailler ici mais il conclut en rappelant que les petits-enfants de l'immigration algérienne demandent : « l'égalité des chances pour tous les citoyens quelle que soit leur origine. » plus « des mesures économiques dans les domaines du travail, du logement, de l'école. »

Lien : http://notre-jardin-des-livr..

Les mémoires dangereuses. De l'Algérie coloniale à la France d'aujourd'hui suivi d'une nouvelle édition de Transfert d'une mémoire

Benjamin Stora

Benjamin Stora

Voici un excellent livre qui devrait figurer dans les manuels scolaires afin d’expliquer à tous les jeunes la Guerre d’Algérie. Benjamin Stora a tout à fait raison, les futures générations ne pourront jamais tourner la page de ce sombre passé de l’histoire si on omet de leur expliquer les origines diverses du peuple algérien cohabitant dans un pays colonisé durant plus de 130 ans, l’indépendance obtenue au prix d’un conflit aveugle et meurtrier, et ses conséquences désastreuses, encore visibles de nos jours. Publiés en septembre 1999, il faut, bien entendu, replacer les propos de l’auteur dans le contexte politique et social de l’époque à laquelle il les a tenus ; cependant la genèse du conflit est bien développée, enrichie d’une documentation variée, basée sur des références littéraires, des extraits de discours et des citations bibliographiques.

En éminent connaisseur de cette période, c’est donc en véritable « passeur de mémoire » que le romancier traite son sujet, y associant son talent littéraire à son expertise d’historien. Toutefois, je me permets de lui faire un seul reproche, celui de manquer de neutralité dans sa plaidoirie, entièrement à charge contre les Français. Il nous parle du racisme français anti-arabe et anti-juif, le racisme serait-il donc à sens unique ? Et les exactions commises, auraient-elles été uniquement perpétrées par les militaires français et les organisations politico-militaires clandestines françaises, hostiles à l’indépendance de l’Algérie ? Quid des actions meurtrières et sanglantes commises par le FLN et les Fellaghas, tant sur des Français que sur leurs propres concitoyens algériens, notamment les Harkis ? C’est bien dommage de ne regarder l’Histoire qu’à travers un seul bout de la lorgnette…

Si du point de vue purement historique j’approuve totalement les écrits de l’auteur, en revanche, je reste plus circonspecte quant aux positions politiques qu’il affiche ; mais ça, c’est une autre histoire !

En éminent connaisseur de cette période, c’est donc en véritable « passeur de mémoire » que le romancier traite son sujet, y associant son talent littéraire à son expertise d’historien. Toutefois, je me permets de lui faire un seul reproche, celui de manquer de neutralité dans sa plaidoirie, entièrement à charge contre les Français. Il nous parle du racisme français anti-arabe et anti-juif, le racisme serait-il donc à sens unique ? Et les exactions commises, auraient-elles été uniquement perpétrées par les militaires français et les organisations politico-militaires clandestines françaises, hostiles à l’indépendance de l’Algérie ? Quid des actions meurtrières et sanglantes commises par le FLN et les Fellaghas, tant sur des Français que sur leurs propres concitoyens algériens, notamment les Harkis ? C’est bien dommage de ne regarder l’Histoire qu’à travers un seul bout de la lorgnette…

Si du point de vue purement historique j’approuve totalement les écrits de l’auteur, en revanche, je reste plus circonspecte quant aux positions politiques qu’il affiche ; mais ça, c’est une autre histoire !

Les mémoires dangereuses. De l'Algérie coloniale à la France d'aujourd'hui suivi d'une nouvelle édition de Transfert d'une mémoire

Benjamin Stora

Benjamin Stora

« Les mémoires dangereuses » est un échange entre Benjamin Stora, Président du conseil d’orientation du Musée de l’histoire et de l’immigration et auteur de nombreux livres sur l’Algérie, et Alexis Jenni écrivain émérite et prix Goncourt 2011. Dans un contexte français de plus en plus tendu, ces deux hommes s’interrogent sur l’origine du malaise identitaire et communautaire ambiant.

Le passé colonial de la France pourrait bien définir et avoir engendré ces frustrations identitaires d’hier et d’aujourd’hui. La discussion entre l’historien et l’écrivain doit normalement donner à réfléchir sur les conséquences de la Guerre d’Algérie sur notre présent. Pour autant, il n’en est rien. En effet, on a plutôt la dérangeante impression que les deux compères sont là pour encenser et valider leurs travaux respectifs.

On apprend certes des éléments intéressants sur l’indépendance de l’Algérie, sur le rôle et l’implication des politiques dans cette guerre sanglante, sur les propos tenus et les reprises médiatiques mais on ne rentre jamais vraiment dans le sujet qui nous intéresse véritablement. On est alors davantage dans le survol et non dans la critique historique approfondie et réfléchie.

Cette discussion est suivie d’une nouvelle édition de l’œuvre de Stora parue en 1999 : « Transfert d’une mémoire » et remise au goût du jour à la lumière des événements récents qui ont plongé la France dans un profond désarroi voire même un rejet de l’autre. Lecture plus intéressante selon moi, cette deuxième partie nous fait réfléchir et comprendre les mémoires du Sud et les impacts du colonialisme sur notre environnement politique et social. Centré sur la montée du FN et les souvenirs d’un passé qui hante les nouvelles générations, l’auteur nous livre une réflexion riche et détaillée ponctuée de citations pertinentes et d’extraits de bouquins traitant du sujet.

En définitif, on appréciera que moyennement la première partie de ce double ouvrage car sans grand intérêt historique ou philosophique. A l’inverse, on découvre une seconde partie plus dense qui pourra plaire à des non-initiés, n’ayant pas encore lu d’ouvrages traitant de la Guerre d’Algérie.

Lien : http://www.chroniquesdurenar..

Le passé colonial de la France pourrait bien définir et avoir engendré ces frustrations identitaires d’hier et d’aujourd’hui. La discussion entre l’historien et l’écrivain doit normalement donner à réfléchir sur les conséquences de la Guerre d’Algérie sur notre présent. Pour autant, il n’en est rien. En effet, on a plutôt la dérangeante impression que les deux compères sont là pour encenser et valider leurs travaux respectifs.

On apprend certes des éléments intéressants sur l’indépendance de l’Algérie, sur le rôle et l’implication des politiques dans cette guerre sanglante, sur les propos tenus et les reprises médiatiques mais on ne rentre jamais vraiment dans le sujet qui nous intéresse véritablement. On est alors davantage dans le survol et non dans la critique historique approfondie et réfléchie.

Cette discussion est suivie d’une nouvelle édition de l’œuvre de Stora parue en 1999 : « Transfert d’une mémoire » et remise au goût du jour à la lumière des événements récents qui ont plongé la France dans un profond désarroi voire même un rejet de l’autre. Lecture plus intéressante selon moi, cette deuxième partie nous fait réfléchir et comprendre les mémoires du Sud et les impacts du colonialisme sur notre environnement politique et social. Centré sur la montée du FN et les souvenirs d’un passé qui hante les nouvelles générations, l’auteur nous livre une réflexion riche et détaillée ponctuée de citations pertinentes et d’extraits de bouquins traitant du sujet.

En définitif, on appréciera que moyennement la première partie de ce double ouvrage car sans grand intérêt historique ou philosophique. A l’inverse, on découvre une seconde partie plus dense qui pourra plaire à des non-initiés, n’ayant pas encore lu d’ouvrages traitant de la Guerre d’Algérie.

Lien : http://www.chroniquesdurenar..

L’exil est le sujet du beau livre de Benjamin Stora qui vient de paraître dans la collection « Un ordre d’idées ».

Benjamin Stora nous rappelle l’histoire très longue des juifs établis sur cette terre du Maghreb, certains avant mêmes les Phéniciens, d’autres se sont mêlés aux Berbères de l’intérieur du pays et les ont convertis à leur religion. Ne connaissant alors pas cette histoire, je me souviens avoir été très surpris de photos de berbères juifs dans une exposition à Marrakech. Au VIIème siècle, d’autres juifs, yéménites, irakiens et syriens, pour utiliser les noms actuels, arrivèrent avec les guerriers prosélytes de l’Islam.

« Composante religieuse minoritaire du Maghreb, les juifs vont traverser cinq siècles d’islamisation sans disparaître. »

Ces juifs découvriront « au XIVe et XVe siècles les juifs d’Espagne, séfarades expulsés par l’édit wisigoth de 1391, puis celui de 1492 des très catholiques maisons d’Aragon et de Castille. »