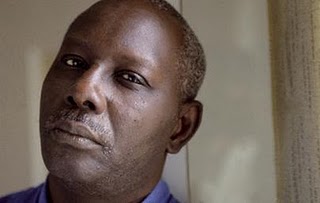

Critiques de Boubacar Boris Diop (56)

Tuer son voisin à la machette. Après l'horreur qui nous prend à la gorge, il ne reste qu'en bouche l'incrédulité, le mystère. Une impression d'autant plus forte 20 ans après le génocide du Rwanda.

Lien : http://rss.lapresse.ca/c/336..

Lien : http://rss.lapresse.ca/c/336..

Je viens de terminer Murambi, le livre des ossements.

Quel désastre ! Mais mon dieu quelle horreur ! Je me souviens on en parlait à la télé mais leurs explications étaient alambiquées, on voyait des gens de couleur courir avec des machettes mais plus souvent devant les machettes. Mais le nombre de morts assassinés, torturés est hallucinant.

je ne regrette pas de l'avoir lu bien au contraire car franchement : qui en toute honnêteté sait à quel point ce fut un génocide à l'arme blanche ! Bref les mots me manquent

Il faut le lire, il le faut, il faut savoir

Je crois que je ne peux rien dire d'autres sinon que la France sur ce coup- là n'a encore pas été au top.

Quel désastre ! Mais mon dieu quelle horreur ! Je me souviens on en parlait à la télé mais leurs explications étaient alambiquées, on voyait des gens de couleur courir avec des machettes mais plus souvent devant les machettes. Mais le nombre de morts assassinés, torturés est hallucinant.

je ne regrette pas de l'avoir lu bien au contraire car franchement : qui en toute honnêteté sait à quel point ce fut un génocide à l'arme blanche ! Bref les mots me manquent

Il faut le lire, il le faut, il faut savoir

Je crois que je ne peux rien dire d'autres sinon que la France sur ce coup- là n'a encore pas été au top.

Livre magnifique qui donne à voir l'après du génocide et la difficulté de vivre avec. L'aspect roman est réussi.

En 1998, un groupe d’écrivains est invité à se rendre au Rwanda pour faire connaître les souffrances du peuple rwandais lors du dernier génocide du XXe siècle. Murambi, le livre des ossements, est le texte que Boubacar Boris Diop, écrivain sénégalais, a réussi à extraire de ce qu’il a pu voir et ressentir face aux victimes, aux charniers, et à un pays dévasté.

Il choisit la forme romanesque pour mettre en scène des personnages représentatifs : les survivants, des membres des milices, un officier de l’armée française, mais aussi Cornélius qui n’était pas au pays pendant le génocide mais y retourne des années après pour apprendre que son père fut surnommé le « Boucher de Murambi » pour avoir facilité le massacre de 60 000 personnes qu’il avait rassemblées pour soi-disant les sauver … A chaque page, Cornélius est pris à la gorge par l’horreur, au fur et à mesure qu’il rencontre des protagonistes de cette histoire récente qui lui paraissait si lointaine auparavant.

A sa suite, on y découvre, par petites touches insoutenables, la folie meurtrière de ces mois entre avril et juillet 1994, les Cent-Jours du Rwanda, où un million de Tutsis furent tués, 10 000 par jour, à la machette le plus souvent, et pour les femmes, après avoir été violées. Cent jours où la vie humaine compte pour rien. On y découvre le goût du sang, la manipulation des esprits, la sauvagerie sans nom qui a régné dans ce pays. On y découvre l’impuissance – ou le manque d’envie d’intervenir – des pays alentours ou occidentaux qui auraient pu arrêter le mécanisme. Sauf que « La Coupe du monde de football allait bientôt débuter aux Etats-Unis. Rien d’autre n’intéressait la planète. »

Comme je m’y attendais, il faut avoir le cœur bien accroché pour lire ce roman. Quelques pages le soir suffisaient à m’empêcher de dormir, pas forcément par les descriptions, que je sautais, mais par la noirceur de l’âme humaine qu’il révèle. C’est pour cela qu’il est essentiel. J’ai enfin mieux compris le mécanisme qui a abouti à ce génocide, et j’ai surtout mieux appréhendé l’après-génocide, la reconstruction. Car comment peut-on jamais vivre en paix après un tel traumatisme où des voisins se sont entre tués ? Comment côtoyer les bourreaux qui ont massacré ta famille et marchent en toute impunité à tes côtés ? Comment ne pas tomber dans un cercle vicieux de vendetta ? Le roman donne quelques réponses, et pourtant le fait que le Rwanda existe encore me semble relever du miracle.

« Si jamais le Rwanda avait été ce lieu paisible et lumineux où le dieu Imana venait se reposer après chaque coucher de soleil, il avait cessé de l’être depuis longtemps en 1998 : la mort continuait à rôder partout, l’odeur des corps en décomposition prenait toujours à la gorge, et les survivants n’avaient pas encore émergé de leur longue sidération ».

et pourtant, plus loin il est dit :

« Le long des avenues, rescapés et bourreaux se croisaient. Ils se regardaient un instant puis chacun s’en allait de son côté, pensant à Dieu sait quoi. […] Le pays était au contraire intact et chacun juste occupé à vivre sa vie. Des rendez-vous amoureux. Un tour chez le coiffeur. La routine des jours ordinaires. […] Ce mépris du tragique lui paraissait presque suspect. Était-ce par dignité ou par habitude du malheur ? »

Ce double discours montre la complexité de la situation rwandaise, entre mémoire et oubli, nécessité de vivre et rêves de vengeance.

Par ailleurs, la postface de l’auteur est peut-être aussi intéressante que le roman lui-même, puisqu’il explique comment il a vécu cette aventure et surtout le contexte géopolitique et diplomatique du conflit.

Porté par une très belle plume, c’est un roman qui déchire mais qui devrait être davantage connu, pour éviter que de telles choses se reproduisent … Avec ce texte à la fois enquête et réquisitoire, B.B. Diop a su rendre hommage aux victimes, sans excuser les bourreaux mais en posant les bonnes questions, en particulier sur les relations entre la France et le Rwanda (« Dans ces pays-là, un génocide ce n’est pas trop important… » François Mitterrand, été 94.)

Le thème choisi par les autorités rwandaises au moment de l’invitation des écrivains était « Ecrire par devoir de mémoire ». « Le devoir de mémoire est avant tout une façon d’opposer un projet de vie au projet d’anéantissement des génocidaires et le romancier y a son mot à dire. »

Pari réussi avec ce roman.

Lien : https://missbouquinaix.com/2..

Il choisit la forme romanesque pour mettre en scène des personnages représentatifs : les survivants, des membres des milices, un officier de l’armée française, mais aussi Cornélius qui n’était pas au pays pendant le génocide mais y retourne des années après pour apprendre que son père fut surnommé le « Boucher de Murambi » pour avoir facilité le massacre de 60 000 personnes qu’il avait rassemblées pour soi-disant les sauver … A chaque page, Cornélius est pris à la gorge par l’horreur, au fur et à mesure qu’il rencontre des protagonistes de cette histoire récente qui lui paraissait si lointaine auparavant.

A sa suite, on y découvre, par petites touches insoutenables, la folie meurtrière de ces mois entre avril et juillet 1994, les Cent-Jours du Rwanda, où un million de Tutsis furent tués, 10 000 par jour, à la machette le plus souvent, et pour les femmes, après avoir été violées. Cent jours où la vie humaine compte pour rien. On y découvre le goût du sang, la manipulation des esprits, la sauvagerie sans nom qui a régné dans ce pays. On y découvre l’impuissance – ou le manque d’envie d’intervenir – des pays alentours ou occidentaux qui auraient pu arrêter le mécanisme. Sauf que « La Coupe du monde de football allait bientôt débuter aux Etats-Unis. Rien d’autre n’intéressait la planète. »

Comme je m’y attendais, il faut avoir le cœur bien accroché pour lire ce roman. Quelques pages le soir suffisaient à m’empêcher de dormir, pas forcément par les descriptions, que je sautais, mais par la noirceur de l’âme humaine qu’il révèle. C’est pour cela qu’il est essentiel. J’ai enfin mieux compris le mécanisme qui a abouti à ce génocide, et j’ai surtout mieux appréhendé l’après-génocide, la reconstruction. Car comment peut-on jamais vivre en paix après un tel traumatisme où des voisins se sont entre tués ? Comment côtoyer les bourreaux qui ont massacré ta famille et marchent en toute impunité à tes côtés ? Comment ne pas tomber dans un cercle vicieux de vendetta ? Le roman donne quelques réponses, et pourtant le fait que le Rwanda existe encore me semble relever du miracle.

« Si jamais le Rwanda avait été ce lieu paisible et lumineux où le dieu Imana venait se reposer après chaque coucher de soleil, il avait cessé de l’être depuis longtemps en 1998 : la mort continuait à rôder partout, l’odeur des corps en décomposition prenait toujours à la gorge, et les survivants n’avaient pas encore émergé de leur longue sidération ».

et pourtant, plus loin il est dit :

« Le long des avenues, rescapés et bourreaux se croisaient. Ils se regardaient un instant puis chacun s’en allait de son côté, pensant à Dieu sait quoi. […] Le pays était au contraire intact et chacun juste occupé à vivre sa vie. Des rendez-vous amoureux. Un tour chez le coiffeur. La routine des jours ordinaires. […] Ce mépris du tragique lui paraissait presque suspect. Était-ce par dignité ou par habitude du malheur ? »

Ce double discours montre la complexité de la situation rwandaise, entre mémoire et oubli, nécessité de vivre et rêves de vengeance.

Par ailleurs, la postface de l’auteur est peut-être aussi intéressante que le roman lui-même, puisqu’il explique comment il a vécu cette aventure et surtout le contexte géopolitique et diplomatique du conflit.

Porté par une très belle plume, c’est un roman qui déchire mais qui devrait être davantage connu, pour éviter que de telles choses se reproduisent … Avec ce texte à la fois enquête et réquisitoire, B.B. Diop a su rendre hommage aux victimes, sans excuser les bourreaux mais en posant les bonnes questions, en particulier sur les relations entre la France et le Rwanda (« Dans ces pays-là, un génocide ce n’est pas trop important… » François Mitterrand, été 94.)

Le thème choisi par les autorités rwandaises au moment de l’invitation des écrivains était « Ecrire par devoir de mémoire ». « Le devoir de mémoire est avant tout une façon d’opposer un projet de vie au projet d’anéantissement des génocidaires et le romancier y a son mot à dire. »

Pari réussi avec ce roman.

Lien : https://missbouquinaix.com/2..

En toile de fond du nouveau livre du Sénégalais Boubacar Boris Diop, la tragédie du bateau, Le Joola. Une langue maîtrisée, un conte moderne un brin désabusé.

Lien : https://www.ouest-france.fr/..

Lien : https://www.ouest-france.fr/..

Ce roman m’a ému, deux fois.

La première, c’était lors de la présentation du livre par l’auteur lui-même. La médiathèque de ma ville l’avait invité et je n’ai pu résister à lui faire dédicacer son livre. Boubacar Boris Diop est un sénégalais qui maîtrise parfaitement la langue française. Son érudition et sa modestie m’ont immédiatement séduit. J’ai été sincèrement touché lorsqu’il a avoué s’être trompé dans certain de ses livres, et que plus il retournait à Kigali, moins il était sûr de comprendre le Rwanda.

La seconde fois, ce fut à la lecture.

Le thème est le génocide des Tutsi au Rwanda, ce pays africain plus de vingt fois plus petit que la France en superficie. Le roman commence comme un puzzle, de petites tranches de vie, côté Tutsi et côté Hutu, pour installer le contexte du drame à venir. Ensuite, le lecteur suit le retour de Cornelius, un Tutsi qui s’est réfugié à Djibouti pour échapper à la folie meurtrière de son pays natal. Il rentre au Rwanda, empli d’une culpabilité lancinante, alors que les survivants du génocide répertorient les ossements des victimes par centaines de milliers.

Un remarquable roman, superbement écrit, un zeste de poésie, beaucoup de sagesse, sans aucun jugement, ni parti pris. Il ne cache pas l’horreur, il l’intériorise.

1994, ce n’est pas il y a un siècle, c’était hier. Un million de morts en moins de quatre mois. Soit environ un dixième de la population rwandaise. Ce nombre est tellement monstrueux qu’on a du mal à l’appréhender. On peut se dire que c’est l’équivalent de la population de l’agglomération lyonnaise, mais il reste intangible à notre raison. Et là est le véritable drame, cette indifférence mondiale pour l’un des pires massacres de l’histoire de l’humanité.

Pour celui qui ne connaît pas et qui veut avoir un premier aperçu de ce que fut le génocide des Tutsi au Rwanda, ce roman est tout à fait indiqué.

Dans la postface ajoutée à la dernière édition, l’auteur tente d’expliquer le contexte de son roman, ses réflexions, ses doutes, sur le génocide des Tutsi. Il s’en prend au gouvernement français qui porte une lourde part de responsabilité dans l’affaire. Il n’épargne pas non plus l’Afrique qui a été aveugle durant les quatre terribles mois. Il a sans doute raison, mais plutôt que la recherche des coupables, je préfère retenir de ce livre la sagesse déterminée du vieux Siméon, délibérément tournée vers la vie.

La première, c’était lors de la présentation du livre par l’auteur lui-même. La médiathèque de ma ville l’avait invité et je n’ai pu résister à lui faire dédicacer son livre. Boubacar Boris Diop est un sénégalais qui maîtrise parfaitement la langue française. Son érudition et sa modestie m’ont immédiatement séduit. J’ai été sincèrement touché lorsqu’il a avoué s’être trompé dans certain de ses livres, et que plus il retournait à Kigali, moins il était sûr de comprendre le Rwanda.

La seconde fois, ce fut à la lecture.

Le thème est le génocide des Tutsi au Rwanda, ce pays africain plus de vingt fois plus petit que la France en superficie. Le roman commence comme un puzzle, de petites tranches de vie, côté Tutsi et côté Hutu, pour installer le contexte du drame à venir. Ensuite, le lecteur suit le retour de Cornelius, un Tutsi qui s’est réfugié à Djibouti pour échapper à la folie meurtrière de son pays natal. Il rentre au Rwanda, empli d’une culpabilité lancinante, alors que les survivants du génocide répertorient les ossements des victimes par centaines de milliers.

Un remarquable roman, superbement écrit, un zeste de poésie, beaucoup de sagesse, sans aucun jugement, ni parti pris. Il ne cache pas l’horreur, il l’intériorise.

1994, ce n’est pas il y a un siècle, c’était hier. Un million de morts en moins de quatre mois. Soit environ un dixième de la population rwandaise. Ce nombre est tellement monstrueux qu’on a du mal à l’appréhender. On peut se dire que c’est l’équivalent de la population de l’agglomération lyonnaise, mais il reste intangible à notre raison. Et là est le véritable drame, cette indifférence mondiale pour l’un des pires massacres de l’histoire de l’humanité.

Pour celui qui ne connaît pas et qui veut avoir un premier aperçu de ce que fut le génocide des Tutsi au Rwanda, ce roman est tout à fait indiqué.

Dans la postface ajoutée à la dernière édition, l’auteur tente d’expliquer le contexte de son roman, ses réflexions, ses doutes, sur le génocide des Tutsi. Il s’en prend au gouvernement français qui porte une lourde part de responsabilité dans l’affaire. Il n’épargne pas non plus l’Afrique qui a été aveugle durant les quatre terribles mois. Il a sans doute raison, mais plutôt que la recherche des coupables, je préfère retenir de ce livre la sagesse déterminée du vieux Siméon, délibérément tournée vers la vie.

En découvrant l'ouvrage, je me suis demandée comment on pouvait mettre des mots sur une tragédie aussi terrible que le génocide rwandais. Mais ce livre d'une grande profondeur et d'une grande retenue le fait, en racontant, tout simplement, avec justesse et sobriété. Roman polyphonique, il alterne personnages et points de vue des antagonistes, descriptions et récits individuels, nous faisant prendre progressivement conscience de l'ampleur et de la complexité du drame, à l'instar de son personnage principal, Cornélius, écho de l'auteur lui-même. Le roman laisse ainsi avant tout le champ libre au témoignage, matière première qui a servi à sa construction, comme le raconte l'auteur dans la passionnante postface adjointe à la dernière édition poche chez Zulma. Jessica et Siméon en particulier, personnages lumineux qui portent l'espoir en leur cœur, restent longtemps en tête une fois le livre refermé.

Lien : https://www.exploratology.com/

Lien : https://www.exploratology.com/

L’auteur sénégalais lève le voile sur le génocide des Tutsis perpétré par les Hutus, au Rwanda en 1994, dans un roman d’une puissance terrible.

En prenant le prétexte fallacieux de la mort du président Juvénal Habyarimana dont l’avion a été abattu en plein vol le 6 avril 1994, les Hutus ont montré à la face du monde qu’ils pouvaient agir en toute impunité.

A travers un roman polyphonique qui donne la parole aussi bien à des Hutus qu’à des Tutsis, l’auteur nous aide à comprendre ce qui s’est passé. Il nous explique de quelle manière tout cela s’est déroulé sans que le monde entier ne lève le petit doigt. Dans l’indifférence générale, les membres des Interahamwe, la milice des massacreurs du Hutu Power, ont violé, mutilé, torturé, à coups de machette, des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants. Quand on se pause un instant pour y réfléchir un peu : massacrer plus d’un million de personnes à l’arme blanche… c’est innommable !

Boubacar Boris Diop a recueilli des témoignages, a beaucoup écouté, avant d’écrire ce roman. Il a essayé de ne pas trahir les paroles des uns et des autres.

Cornélius est certainement le personnage le plus romanesque. Il est le fils d’un Hutu qui a ordonné le massacre des Tutsis qui avaient confiance en lui, le fils d’un être infâme qui se cachait derrière l’image du bon docteur et qui a trahi les siens sans sourciller. Cornélius doit vivre avec ça, lui l’exilé, lui qui était à Djibouti pendant ces mois d’horreur, il doit vivre avec une double culpabilité : son absence et son lien filial avec l’être le plus abject qui soit.

La partie « génocide » est certainement la plus émouvante, la plus bouleversante à lire. L’auteur ne dissimule pas l’horreur mais il n’en fait pas non plus étalage. Il ne verse jamais dans un pathos débridé, il reste sobre et pourtant efficace, il dit l’indicible, à travers les mots des uns et des autres, il met en lumière des tranches de vie, avant, pendant ou après ces mois abominables. Chaque personnage raconte ce qu’il a vécu, ça sonne toujours juste. L’un dit par exemple qu’il ne faut jamais épargner un enfant, si jeune soit-il, parce qu’il pourrait devenir le chef d’une guérilla future (ça ne nous rappelle pas un certain Hitler ?), l’autre que ses voisins le regardent d’un drôle d’air depuis le déclenchement du carnage alors qu’ils se côtoyaient amicalement auparavant ou ce restaurateur Tutsi qui tremble en servant un habitué Hutu… Terrible, vous dis-je. Leurs mots simples et dépouillés font frémir.

Boubacar Boris Diop n’oublie pas de dire que la France a joué un rôle pour le moins trouble dans ce massacre organisé. Elle a soutenu les Hutus au pouvoir, et les a armés. Quand on pense que Jean d’Ormesson a osé parler de « massacres grandioses dans des paysages sublimes » tandis que Mitterrand osait dire que « dans ces pays-là, un génocide ce n’est pas trop important », ça laisse songeur, ça révolte et ça donne envie de ne pas être français…

Ce roman fait partie de ces livres essentiels qu’il est nécessaire de lire. C’est un devoir de mémoire.

La postface, ajoutée en 2011, n’est pas moins intéressante que le roman, je dirais même plus, elle est indispensable et le complète parfaitement.

Lien : https://krolfranca.wordpress..

En prenant le prétexte fallacieux de la mort du président Juvénal Habyarimana dont l’avion a été abattu en plein vol le 6 avril 1994, les Hutus ont montré à la face du monde qu’ils pouvaient agir en toute impunité.

A travers un roman polyphonique qui donne la parole aussi bien à des Hutus qu’à des Tutsis, l’auteur nous aide à comprendre ce qui s’est passé. Il nous explique de quelle manière tout cela s’est déroulé sans que le monde entier ne lève le petit doigt. Dans l’indifférence générale, les membres des Interahamwe, la milice des massacreurs du Hutu Power, ont violé, mutilé, torturé, à coups de machette, des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants. Quand on se pause un instant pour y réfléchir un peu : massacrer plus d’un million de personnes à l’arme blanche… c’est innommable !

Boubacar Boris Diop a recueilli des témoignages, a beaucoup écouté, avant d’écrire ce roman. Il a essayé de ne pas trahir les paroles des uns et des autres.

Cornélius est certainement le personnage le plus romanesque. Il est le fils d’un Hutu qui a ordonné le massacre des Tutsis qui avaient confiance en lui, le fils d’un être infâme qui se cachait derrière l’image du bon docteur et qui a trahi les siens sans sourciller. Cornélius doit vivre avec ça, lui l’exilé, lui qui était à Djibouti pendant ces mois d’horreur, il doit vivre avec une double culpabilité : son absence et son lien filial avec l’être le plus abject qui soit.

La partie « génocide » est certainement la plus émouvante, la plus bouleversante à lire. L’auteur ne dissimule pas l’horreur mais il n’en fait pas non plus étalage. Il ne verse jamais dans un pathos débridé, il reste sobre et pourtant efficace, il dit l’indicible, à travers les mots des uns et des autres, il met en lumière des tranches de vie, avant, pendant ou après ces mois abominables. Chaque personnage raconte ce qu’il a vécu, ça sonne toujours juste. L’un dit par exemple qu’il ne faut jamais épargner un enfant, si jeune soit-il, parce qu’il pourrait devenir le chef d’une guérilla future (ça ne nous rappelle pas un certain Hitler ?), l’autre que ses voisins le regardent d’un drôle d’air depuis le déclenchement du carnage alors qu’ils se côtoyaient amicalement auparavant ou ce restaurateur Tutsi qui tremble en servant un habitué Hutu… Terrible, vous dis-je. Leurs mots simples et dépouillés font frémir.

Boubacar Boris Diop n’oublie pas de dire que la France a joué un rôle pour le moins trouble dans ce massacre organisé. Elle a soutenu les Hutus au pouvoir, et les a armés. Quand on pense que Jean d’Ormesson a osé parler de « massacres grandioses dans des paysages sublimes » tandis que Mitterrand osait dire que « dans ces pays-là, un génocide ce n’est pas trop important », ça laisse songeur, ça révolte et ça donne envie de ne pas être français…

Ce roman fait partie de ces livres essentiels qu’il est nécessaire de lire. C’est un devoir de mémoire.

La postface, ajoutée en 2011, n’est pas moins intéressante que le roman, je dirais même plus, elle est indispensable et le complète parfaitement.

Lien : https://krolfranca.wordpress..

Une narration prenante et au combien saisissante sur un sujet affreusement réel.

Ce roman est le résultat d’un travail d’écriture demandé à plusieurs auteurs africains quatre ans après le dernier génocide du XX siècle.

C’est saisissant.

J’ai été happé dès le début par la force des mots racontant les hommes et femmes du Rwanda ayant dû affronter ou perpétrer cette folie collective d’un génocide. Celui-ci planifié en amont de ce mois d’avril 94, débuté aux prémices de la décolonisation dès 1959.

Derrière les personnages romancés, se devinent des liens avec des histoires individuelles, entendues par l’auteur lors de son séjour au Rwanda en 1998.

Le personnage mis en avant, Cornelius revenant d’exil de Djibouti entreprit avant le génocide, refait connaissance avec ses amis d’enfance, ses voisins ou proches. Du moins ceux qui sont encore présents.

Il y a Jessica, espionne du FPR à Kigali pendant les massacres. Stanley lui, était chargé par le même FPR de plaider la cause des suppliciés auprès de la communauté internationale.

Mais les yeux et oreilles du mondes se sont fermés et les rescapés en gardent une visible mais insondable souffrance.

Souffrance et résilience de ces hommes se mélangent. C’est la sagesse de Siméon contre la colère de Gérard

La France quant à elle, au travers du colonel Etienne Perrin est invariablement pointée du doigt, car coupable de son inaction. Coupable de sa condescendance lorsque ses soldats jouent au volley à Murambi, sur l’emplacement des charniers de cette école où des dizaines de milliers de corps sont ensevelis. La genèse de la perte d’influence du Mwami, le roi Tutsi démontre l’influence de l’histoire coloniale dans ce pogrom systématisé.

La voix des bourreaux est pénétrante d’horreur et incarne l’inhumanité à son paroxysme. Notamment par le biais du docteur Joseph Karekesi feintant la possibilité d’un refuge au sein de l’école technique de Murambi afin de mieux exterminer tous les suppliciés avec l’aide de l’armée gouvernementale.

Face à cet indicible, l’écriture tente en toute humilité de trouver du sens pour continuer. Afin que la vie triomphe dans ses braises, que l’individu se reconstruise, que les rescapés ne soient pas uniquement des fantômes du passés.

Dur mais essentiel.

C’est saisissant.

J’ai été happé dès le début par la force des mots racontant les hommes et femmes du Rwanda ayant dû affronter ou perpétrer cette folie collective d’un génocide. Celui-ci planifié en amont de ce mois d’avril 94, débuté aux prémices de la décolonisation dès 1959.

Derrière les personnages romancés, se devinent des liens avec des histoires individuelles, entendues par l’auteur lors de son séjour au Rwanda en 1998.

Le personnage mis en avant, Cornelius revenant d’exil de Djibouti entreprit avant le génocide, refait connaissance avec ses amis d’enfance, ses voisins ou proches. Du moins ceux qui sont encore présents.

Il y a Jessica, espionne du FPR à Kigali pendant les massacres. Stanley lui, était chargé par le même FPR de plaider la cause des suppliciés auprès de la communauté internationale.

Mais les yeux et oreilles du mondes se sont fermés et les rescapés en gardent une visible mais insondable souffrance.

Souffrance et résilience de ces hommes se mélangent. C’est la sagesse de Siméon contre la colère de Gérard

La France quant à elle, au travers du colonel Etienne Perrin est invariablement pointée du doigt, car coupable de son inaction. Coupable de sa condescendance lorsque ses soldats jouent au volley à Murambi, sur l’emplacement des charniers de cette école où des dizaines de milliers de corps sont ensevelis. La genèse de la perte d’influence du Mwami, le roi Tutsi démontre l’influence de l’histoire coloniale dans ce pogrom systématisé.

La voix des bourreaux est pénétrante d’horreur et incarne l’inhumanité à son paroxysme. Notamment par le biais du docteur Joseph Karekesi feintant la possibilité d’un refuge au sein de l’école technique de Murambi afin de mieux exterminer tous les suppliciés avec l’aide de l’armée gouvernementale.

Face à cet indicible, l’écriture tente en toute humilité de trouver du sens pour continuer. Afin que la vie triomphe dans ses braises, que l’individu se reconstruise, que les rescapés ne soient pas uniquement des fantômes du passés.

Dur mais essentiel.

Ce livre est une réponse en règle et à trois voix au livre "Negrologie" de Stephen Smith.

Boubacar Boris Diop lui répond sur le fond de son propos de manière générale, quand Odile Tobner reprend son livre et y réplique chapitre par chapitre. François-Xavier Verschavz, pour sa part, brosse le portrait du journaliste, son évolution et décortique sa carrière.

Une riposte salutaire au livre nauséabond de l'ancien responsable des pages Afrique du Monde.

Boubacar Boris Diop lui répond sur le fond de son propos de manière générale, quand Odile Tobner reprend son livre et y réplique chapitre par chapitre. François-Xavier Verschavz, pour sa part, brosse le portrait du journaliste, son évolution et décortique sa carrière.

Une riposte salutaire au livre nauséabond de l'ancien responsable des pages Afrique du Monde.

L’écrivain francophone et wolophone est l’une des grandes figures littéraires du Sénégal. Une stature acquise grâce à une œuvre tournée vers le souvenir de l’histoire et des êtres passés. Ainsi d’« Un tombeau pour Kinne Gaajo », grand roman du naufrage du « Joola », en 2002 – près de 2 000 victimes.

Lien : https://www.lemonde.fr/livre..

Lien : https://www.lemonde.fr/livre..

Tandis que l’opprobre guette, médias et politiques poursuivent leur comédie. Reliant le destin de son héroïne à celui du Joola, ainsi qu’aux faits et figures oubliés de l’histoire du Sénégal, Un tombeau pour Kinne Gaajo rend la menace d’une amnésie collective aussi effrayante que réelle.

Lien : https://www.lemonde.fr/livre..

Lien : https://www.lemonde.fr/livre..

Boubacar Boris Diop rend hommage à la littérature et à la vie dans « Un tombeau pour Kinne Gaajo ».

Lien : https://www.lesoir.be/572636..

Lien : https://www.lesoir.be/572636..

Dans ce roman qui a reçu le Prix international de littérature Neustadt 2002, le «Nobel américain» des lettres, qui a couronné Garcia Marquez, Octavio Paz ou Francis Ponge, Boubacar Boris Diop nous transporte dans l’ambiance des rues sénégalaise, nous faisant partager le quotidien de ses compatriotes, leur culture, leur histoire, leurs langues dont le wolof – la langue dans laquelle il écrit ses livres – leur cuisine, les rapports joyeux et souvent ironiques que les gens entretiennent entre eux.

Lien : https://www.tdg.ch/livre-le-..

Lien : https://www.tdg.ch/livre-le-..

Le grand écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop nous emporte dans les méandres de son pays qu'il connaît si bien. Et rappelle l'un des devoirs de la littérature : combattre l'amnésie involontaire ou délibérée par laquelle une société supprime certaines de ses figures historiques.

Lien : https://www.nouvelobs.com/bi..

Lien : https://www.nouvelobs.com/bi..

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Boubacar Boris Diop

Lecteurs de Boubacar Boris Diop (433)Voir plus

Quiz

Voir plus

Qui suis-je ? Les auteurs en C

Né en Algérie, j'ai publié La Peste et La Chute. J'appartiens au mouvement littéraire de l'Absurde. Qui suis-je ?

Couteline

Char

Céline

Camus

9 questions

198 lecteurs ont répondu

Créer un quiz sur cet auteur198 lecteurs ont répondu