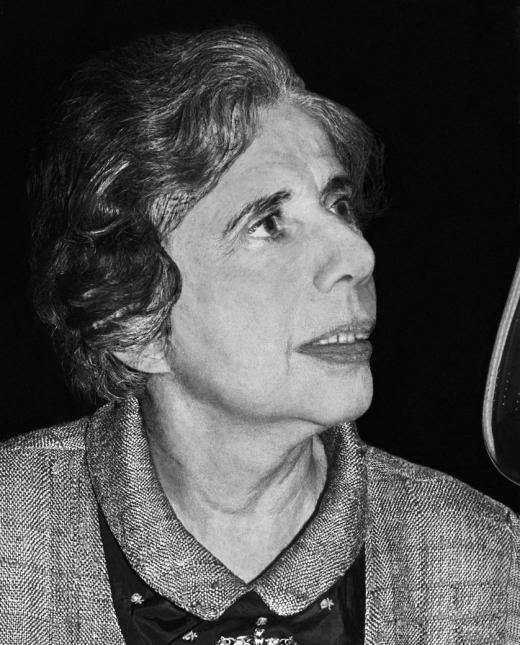

Nationalité : Allemagne

Né(e) : 1901

Mort(e) : 1986

Né(e) : 1901

Mort(e) : 1986

Biographie :

Opposante de la première heure au régime hitlérien, Charlotte Beradt (1901-1986) conçut dans une volonté de résistance une étrange entreprise : de 1933 à 1939, elle rassembla 300 rêves de femmes et d'hommes ordinaires pour mesurer combien le nouveau régime "malmenait les âmes"...

Rêver sous le IIIe Reich est un livre exceptionnel. D'abord parce qu'il montre avec quelle efficacité le IIIe Reich "assassina" le sommeil, l'entreprise de domination totale s'étendant jusqu'à la vie onirique même. Ensuite parce qu'il présente de manière inédite, à travers les rêves, la servitude volontaire au régime totalitaire, prise dans toute sa complexité, avec ses oscillations, ses retournements éventuels, sa dynamique imprévisible. Enfin parce qu'il révèle que, de façon surprenante, ceux qui ont rêvé sous la dictature ont souvent pressenti les développements du régime totalitaire et anticipé sur les analyses les plus élaborées qui en ont été proposées.

Une préface de Martine Lebovici, philosophe, retrace la genèse de ce livre et en explore les dimensions théoriques. Une posface de François Gantheret, psychanalyste, montre comment ce matériel traumatique est précieux pour une approche analytique de la domination totale.

+ Voir plusOpposante de la première heure au régime hitlérien, Charlotte Beradt (1901-1986) conçut dans une volonté de résistance une étrange entreprise : de 1933 à 1939, elle rassembla 300 rêves de femmes et d'hommes ordinaires pour mesurer combien le nouveau régime "malmenait les âmes"...

Rêver sous le IIIe Reich est un livre exceptionnel. D'abord parce qu'il montre avec quelle efficacité le IIIe Reich "assassina" le sommeil, l'entreprise de domination totale s'étendant jusqu'à la vie onirique même. Ensuite parce qu'il présente de manière inédite, à travers les rêves, la servitude volontaire au régime totalitaire, prise dans toute sa complexité, avec ses oscillations, ses retournements éventuels, sa dynamique imprévisible. Enfin parce qu'il révèle que, de façon surprenante, ceux qui ont rêvé sous la dictature ont souvent pressenti les développements du régime totalitaire et anticipé sur les analyses les plus élaborées qui en ont été proposées.

Une préface de Martine Lebovici, philosophe, retrace la genèse de ce livre et en explore les dimensions théoriques. Une posface de François Gantheret, psychanalyste, montre comment ce matériel traumatique est précieux pour une approche analytique de la domination totale.

Source : Éditions Payot

Ajouter des informations

étiquettes

Citations et extraits (12)

Voir plus

Ajouter une citation

« Une jeune fille de vingt-deux ans au nez fin mais très busqué qui lui envahit le visage croit à l'évidence que tout le monde la prend pour une Juive. Papiers et nez, nez et papiers commencent à peupler ses rêves :

"Je fournis au Bureau de certification de l'aryanité [qui n'a pas existé sous ce nom et auquel, quel qu'en soit le nom, elle n'a pas eu affaire] une attestation concernant ma grand-mère, pour obtenir laquelle j'ai couru pendant des mois. L'employé qui ressemble à une statue de marbre et est assis derrière un mur, tend le bras par-dessus ce mur, prend l'attestation, la déchire en morceaux, qu'il brûle dans un foyer installé dans le mur : « Et maintenant, est-ce que tu es encore purement aryenne ? »" » (pp. 97-98)

"Je fournis au Bureau de certification de l'aryanité [qui n'a pas existé sous ce nom et auquel, quel qu'en soit le nom, elle n'a pas eu affaire] une attestation concernant ma grand-mère, pour obtenir laquelle j'ai couru pendant des mois. L'employé qui ressemble à une statue de marbre et est assis derrière un mur, tend le bras par-dessus ce mur, prend l'attestation, la déchire en morceaux, qu'il brûle dans un foyer installé dans le mur : « Et maintenant, est-ce que tu es encore purement aryenne ? »" » (pp. 97-98)

(...) d'après Arendt, l'un des effets les plus singuliers de l'abolition de l'espace d'interrelation entre les hommes fut une atteinte au sens du réel lui-même : perdre le contact avec ses semblables, c'est perdre le contact avec la réalité, c'est-à-dire perdre à la fois la faculté d'expérimenter et celle de penser : "Le sujet idéal du règne totalitaire, écrit Arendt, n'est (pas) le nazi convaincu... mais l'homme pour qui la distinction entre faits et fiction (c'est-à-dire la réalité de l'expérience) et la distinction entre vrai et faux (c'est-à-dire les normes de la pensée) n'existe plus." Tout se passe comme si le fictif finissait par devenir plus plausible que le perçu. Seulement au lieu, comme le fait Arendt dans ce passage d'attribuer ce processus à la seule pression de la logique remplaçant la pensée, on pourrait parler d'une institution non seulement imaginaire mais illusoire voire hallucinatoire de la société, pour reprendre la formule de C. Castoriadis et pour aller dans le sens d'autres développements d'Arendt elle-même. Une telle institution passe par l'idéologie tout autant que par des dispositifs spatiaux, visuels ou auditifs. Dès lors, quand la réalité elle-même devient fiction ou cauchemar, on pourrait - avec Charlotte Beradt - formuler l'hypothèse que l'activité onirique entre dans une connivence plus intime avec l'extériorité que la pensée de veille rationnelle. Ses procédés propres lui donnent l'avantage de pousser à la limite certains schèmes encore à l'état d'émergence dans l'extériorité, ce qui revient à les rendre explicites, manifestes. (extrait de la préface de Martine Leibovici, "Les fables politiques de Charlotte Beradt", p. 26-27)

Après celle du poêle qui réchauffe, […] voici la trahison d'une lampe de chevet qui, au lieu d'éclairer, met en lumière, avec la puissance d'un haut-parleur, ce qu'une autre femme a dit dans son lit :

« Elle parle d'une voix nasillarde, comme un officier. Ma première idée : tout simplement éteindre la lampe et rester dans une obscurité salvatrice. Mais je me dis : cela ne sert à rien, je me précipite chez mon amie qui a un livre traitant des rêves, je cherche à " lampe ", lampe signifie juste " maladie grave ". Je suis un instant très soulagée puis je réalise que les gens aujourd'hui, par précaution, disent maladie pour arrestation et je retombe dans un grand désespoir, exposée à la voix nasillarde qui ne cesse pas, bien qu'il n'y ait personne pour m'arrêter. »

Chapitre IV : La vie quotidienne la nuit, ou « Pour que je ne puisse pas me comprendre »

« Elle parle d'une voix nasillarde, comme un officier. Ma première idée : tout simplement éteindre la lampe et rester dans une obscurité salvatrice. Mais je me dis : cela ne sert à rien, je me précipite chez mon amie qui a un livre traitant des rêves, je cherche à " lampe ", lampe signifie juste " maladie grave ". Je suis un instant très soulagée puis je réalise que les gens aujourd'hui, par précaution, disent maladie pour arrestation et je retombe dans un grand désespoir, exposée à la voix nasillarde qui ne cesse pas, bien qu'il n'y ait personne pour m'arrêter. »

Chapitre IV : La vie quotidienne la nuit, ou « Pour que je ne puisse pas me comprendre »

Le caractère d'autodéfinition de l'antisémitisme créait alors, selon Arendt, une sorte de stabilité factice contrebalançant le déracinement de l'homme de masse : l'antisémitisme devient un agent catalyseur de l'organisation du Troisième Reich. [...] Mais dans la mesure où les critères raciaux sont aussi physiques et peuvent se retrouver chez n'importe qui, l'inquiétude gagne tous ceux qui ne sont pas blonds aux yeux bleus et dont le profil n'a rien d'un buste grec. [...] Les rêves éclairent alors la proposition d'Arendt tout en la nuançant : certes l'antisémitisme devient la préoccupation intime de chacun mais au lieu de donner aux individus une identité même factice, il contribue surtout à la faire vaciller et à inquiéter tout le monde.

[Préface - Martine Leibovici]

[Préface - Martine Leibovici]

Le salon de coiffure était certes contraignant sur le plan du temps, mais il était pour elle un élément de socialisation et d'échanges. Charlotte Beradt n'était pas quelqu'un qui pouvait envisager sans réticence la solitude inséparable du travail de recherche académique. Mais la

question du sens à donner à ce temps libre renvoie

aussi au fait qu'il était dégagé matériellement par

l'argent des réparations. Comment faire en sorte que ces réparations ne signifient pas un règlement de compte définitif du passé, un enfouissement de celui-ci? Que ce temps libre soit donc libéré pour un renvoi à l'expéditeur d'un témoignage directement émané de l'époque ayant suscité l'exil, afin que les questions restent ouvertes.

question du sens à donner à ce temps libre renvoie

aussi au fait qu'il était dégagé matériellement par

l'argent des réparations. Comment faire en sorte que ces réparations ne signifient pas un règlement de compte définitif du passé, un enfouissement de celui-ci? Que ce temps libre soit donc libéré pour un renvoi à l'expéditeur d'un témoignage directement émané de l'époque ayant suscité l'exil, afin que les questions restent ouvertes.

La totalité des rêves collectés par C. Beradt pourraient faire l'objet d'une enquête strictement analytique du côté de l'histoire individuelle du rêveur. Mais dans le cas de la situation totalitaire, ces rêves sont surdéterminés d'une autre manière. Car tous les mécanismes paranoïaques, autotyrannisants ou défensifs de la psyché humaine qui se déploient dans le monde du rêve, entrent cette fois-ci en contact avec des caractères délirants ou fictifs de l'extériorité sociale elle-même, dévoilant ainsi une affinité inédite entre les productions oniriques et cette extériorité. (extrait de la préface de Martine Leibovici, "Les fables politiques de Charlotte Beradt", p. 34)

Un ouvrier du bâtiment, âgé de trente-huit ans, fit ce rêve en 1935 :

« À la poste, je suis devant le guichet, derrière moi beaucoup de gens font la queue. On ne me vend pas de timbres parce qu'aucun opposant au système n'a le droit d'acheter des timbres. Arrive un Anglais — il ne se met pas derrière, mais en tête, il passe devant moi et dit au guichetier ce que je devrais lui dire mais n'ose pas : " C'est fou comme on traite les gens ici, je le raconterai en Angleterre. " »

Chapitre V : Le non-héros, ou « Pas un mot ».

« À la poste, je suis devant le guichet, derrière moi beaucoup de gens font la queue. On ne me vend pas de timbres parce qu'aucun opposant au système n'a le droit d'acheter des timbres. Arrive un Anglais — il ne se met pas derrière, mais en tête, il passe devant moi et dit au guichetier ce que je devrais lui dire mais n'ose pas : " C'est fou comme on traite les gens ici, je le raconterai en Angleterre. " »

Chapitre V : Le non-héros, ou « Pas un mot ».

A la question de savoir s'ils [les rêves] manifestent la mise en place de l'emprise du totalitarisme sur le psychisme ou sa résistance à une telle emprise, la réponse ne peut être qu'ambivalente : les deux à la fois. C'est bien ce que l'analyse freudienne a montré à propos de l'inconscient : il ignore la contradiction, ses représentations peuvent signifier une chose et son contraire.

[Préface - Martine Leibovici]

[Préface - Martine Leibovici]

Mais rêver qu'il est interdit de rêver, n'est-ce pas très exactement transgresser l'interdit?

Le sens de la publication n'était donc plus d'être un acte de résistance, mais elle incitait à s'interroger sur ce que savent de leur présent les sujets d'un régime totalitaire en cours d'installation.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Auteurs proches de Charlotte Beradt

Lecteurs de Charlotte Beradt (28)Voir plus

Quiz

Voir plus

Chaos ou Karma ?

Rouge XXX Jean-Christophe Grangé

chaos

karma

12 questions

9 lecteurs ont répondu

Thèmes :

romans policiers et polars

, humour

, chaos

, karmaCréer un quiz sur cet auteur9 lecteurs ont répondu