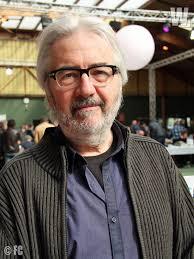

Nationalité : France

Né(e) à : Moyeuvre, Moselle , le 17/03/1949

Né(e) à : Moyeuvre, Moselle , le 17/03/1949

Biographie :

Gérard Streif est un journaliste, essayiste et romancier français.

Il suit à Strasbourg les cours de Sciences-Politiques (1967-1970), puis de l’Institut des hautes études européennes (1972). Il reprend ses études sur le tard, passe en 1997 un DEA à l’IEP de Paris et signe une thèse (1997-2001) consacrée au dirigeant communiste Jean Kanapa qui lui vaut le grade de Docteur de Science Po Paris en histoire.

Entre-temps, il a travaillé au secteur international du PCF (1973-1981), a été correspondant à Moscou du quotidien L’Humanité (1982-1986), puis rédacteur en chef adjoint des magazines Révolution et Regards. Depuis 1994, Gérard Streiff travaille au département communication du PCF.

Il a publié une trentaine d’ouvrages : essais sur l’histoire de l’intelligentsia de gauche dans les années 50, biographies, romans d’aventures et romans noirs.

C’est avec une œuvre à destination de la jeunesse, "Le Port du désert" (1998), ayant trait à la corruption et à la menace écologique au Kazakhstan, qu’il fait ses débuts de romancier. S’en suivront d’autres romans comme "Les Pilleurs de fresques" (1999), où des jumeaux parviennent à mettre à jour un trafic de peintures rupestres ; "Maudit détroit" (2001), histoire d’une amitié entre un vacancier en Espagne et un sans papier.

Paru aux Éditions Baleine dans la collection "Le Poulpe", son premier roman noir "Le Cas GB" (2000) démarre avec la découverte d’un corps dans la salle des archives du PC. En 2001, chez Baleine, Streiff inaugure avec Les Caves de la Goutte d’Or, la collection "Polarchive", une série de polars fictifs fondés sur des événements historiques alors éclairés par le regard contemporain.

Il vit à Ivry dans le Val-de-Marne.

site officiel : http://www.gerardstreiff.fr/

+ Voir plusGérard Streif est un journaliste, essayiste et romancier français.

Il suit à Strasbourg les cours de Sciences-Politiques (1967-1970), puis de l’Institut des hautes études européennes (1972). Il reprend ses études sur le tard, passe en 1997 un DEA à l’IEP de Paris et signe une thèse (1997-2001) consacrée au dirigeant communiste Jean Kanapa qui lui vaut le grade de Docteur de Science Po Paris en histoire.

Entre-temps, il a travaillé au secteur international du PCF (1973-1981), a été correspondant à Moscou du quotidien L’Humanité (1982-1986), puis rédacteur en chef adjoint des magazines Révolution et Regards. Depuis 1994, Gérard Streiff travaille au département communication du PCF.

Il a publié une trentaine d’ouvrages : essais sur l’histoire de l’intelligentsia de gauche dans les années 50, biographies, romans d’aventures et romans noirs.

C’est avec une œuvre à destination de la jeunesse, "Le Port du désert" (1998), ayant trait à la corruption et à la menace écologique au Kazakhstan, qu’il fait ses débuts de romancier. S’en suivront d’autres romans comme "Les Pilleurs de fresques" (1999), où des jumeaux parviennent à mettre à jour un trafic de peintures rupestres ; "Maudit détroit" (2001), histoire d’une amitié entre un vacancier en Espagne et un sans papier.

Paru aux Éditions Baleine dans la collection "Le Poulpe", son premier roman noir "Le Cas GB" (2000) démarre avec la découverte d’un corps dans la salle des archives du PC. En 2001, chez Baleine, Streiff inaugure avec Les Caves de la Goutte d’Or, la collection "Polarchive", une série de polars fictifs fondés sur des événements historiques alors éclairés par le regard contemporain.

Il vit à Ivry dans le Val-de-Marne.

site officiel : http://www.gerardstreiff.fr/

Source : gerardstreiff.fr

Ajouter des informations

étiquettes

Citations et extraits (54)

Voir plus

Ajouter une citation

HISTOIRE SANS PAROLES :

Le 28 janvier 1946, lors de la 44e journée du Procès contre 24 des principaux responsables nazis, une belle jeune femme française de 33 ans, résistante et rescapée des camps de la mort, avant de se rendre à la barre des témoins se dirige vers le banc des accusés et dévisage, dans un silence absolu, un à un, les 24 monstres.

Cette première femme à témoigner à ce procès pour crimes contre l’humanité s’’appelait Marte-Claude Vaillant-Couturier (1912-1996).

(Adaption libre de l’introduction du livre)

Le 28 janvier 1946, lors de la 44e journée du Procès contre 24 des principaux responsables nazis, une belle jeune femme française de 33 ans, résistante et rescapée des camps de la mort, avant de se rendre à la barre des témoins se dirige vers le banc des accusés et dévisage, dans un silence absolu, un à un, les 24 monstres.

Cette première femme à témoigner à ce procès pour crimes contre l’humanité s’’appelait Marte-Claude Vaillant-Couturier (1912-1996).

(Adaption libre de l’introduction du livre)

"J'ai été rédacteur en chef de La Nouvelle Critique pendant dix ans, les dix premières années [1947-1957]. Et pendant pas dix ans mais au moins cinq ou six, j'ai réécrit tous les articles que les camarades donnaient à la revue. Non pas pour des raisons de style mais pour des raisons de fond, pour des raisons que je croyais justes. Je corrigeais ce qu'ils écrivaient, d'une part ; d'autre part, sans leur demander leur avis. Troisièmement, en essayant même le plus souvent de les mettre devant le fait accompli, pour être sûr qu'ils ne protesteraient pas. Quatrièmement, et cela fait partie de cette période, ils ne protestaient généralement pas. Il ne leur venait pas à l'idée de protester. [...] Et bien, pour moi, le stalinisme c'est ça, c'est la substitution du commandement à la conviction, c'est le remplacement de l'adhésion des masses par le commandement des masses."

[Kanapa, en 1968]

[Kanapa, en 1968]

François Mitterrand : « L’ Algérie, c’est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d’autre autorité que la sienne. Le seul arbitre des différents entre les citoyens, c’est l’État. Le seul responsable de l’ordre, c’est l’État. Les meneurs ont-ils cru que l’opinion française se diviserait et finalement les laisserait agir à leur guise ? Ils ont alors oublié que derrière le gouvernement tous les Français, qu’ils soient de la Métropole ou de l’Algérie, se grouperaient pour défendre le bien commun, la terre commune, la République enfin.»

(François Mitterrand est alors ministre de l’intérieur, il réagit officiellement en tant que tel)

(François Mitterrand est alors ministre de l’intérieur, il réagit officiellement en tant que tel)

Un mouvement très important se développe en France, et il est nécessaire que l’opinion française et internationale en soit mieux informée, au moment où le nouveau tournant de la guerre d’Algérie doit nous conduire à voir, non à oublier, la profondeur de la crise qui s’est ouverte il y a six ans.

De plus en plus nombreux, des Français sont poursuivis, emprisonnés, condamnés, pour s’être refusés à participer à cette guerre ou pour être venus en aide aux combattants algériens. Dénaturées par leurs adversaires, mais aussi édulcorées par ceux-là mêmes qui auraient le devoir de les défendre, leurs raisons restent généralement incomprises. Il est pourtant insuffisant de dire que cette résistance aux pouvoirs publics est respectable. Protestation d’hommes atteints dans leur honneur et dans la juste idée qu’ils se font de la vérité, elle a une signification qui dépasse les circonstances dans lesquelles elle s’est affirmée et qu’il importe de ressaisir, quelle que soit l’issue des événements.

Pour les Algériens, la lutte, poursuivie, soit par des moyens militaires, soit par des moyens diplomatiques, ne comporte aucune équivoque. C’est une guerre d’indépendance nationale. Mais, pour les Français, quelle en est la nature ? Ce n’est pas une guerre étrangère. Jamais le territoire de la France n’a été menacé. Il y a plus : elle est menée contre des hommes que l’État affecte de considérer comme Français, mais qui, eux, luttent précisément pour cesser de l’être. Il ne suffirait même pas de dire qu’il s’agit d’une guerre de conquête, guerre impérialiste, accompagnée par surcroît de racisme. Il y a de cela dans toute guerre, et l’équivoque persiste.

(Manifeste des 121)

De plus en plus nombreux, des Français sont poursuivis, emprisonnés, condamnés, pour s’être refusés à participer à cette guerre ou pour être venus en aide aux combattants algériens. Dénaturées par leurs adversaires, mais aussi édulcorées par ceux-là mêmes qui auraient le devoir de les défendre, leurs raisons restent généralement incomprises. Il est pourtant insuffisant de dire que cette résistance aux pouvoirs publics est respectable. Protestation d’hommes atteints dans leur honneur et dans la juste idée qu’ils se font de la vérité, elle a une signification qui dépasse les circonstances dans lesquelles elle s’est affirmée et qu’il importe de ressaisir, quelle que soit l’issue des événements.

Pour les Algériens, la lutte, poursuivie, soit par des moyens militaires, soit par des moyens diplomatiques, ne comporte aucune équivoque. C’est une guerre d’indépendance nationale. Mais, pour les Français, quelle en est la nature ? Ce n’est pas une guerre étrangère. Jamais le territoire de la France n’a été menacé. Il y a plus : elle est menée contre des hommes que l’État affecte de considérer comme Français, mais qui, eux, luttent précisément pour cesser de l’être. Il ne suffirait même pas de dire qu’il s’agit d’une guerre de conquête, guerre impérialiste, accompagnée par surcroît de racisme. Il y a de cela dans toute guerre, et l’équivoque persiste.

(Manifeste des 121)

L'homme intrigue pareillement Washington : un fonds d'archives intitulé "Opération Aquarium" montre comment la CIA, espionnant alors le siège du PCF, l'immeuble de la Place du colonel Fabien, est alors tout particulièrement intéressée par le personnage de Kanapa. La centrale américaine demandait à ses agents le maximum d'informations sur son aspect physique, avec l'idée de fabriquer un sosie. Elle comptait utiliser ce doublon pour fouiller son appartement privé.

Arthur Kriegel raconte cette anecdote qui situe assez bien Kanapa en 1956 : "On n'est pas venu au communisme pour pratiquer ce terrorisme (stalinien)" dit le premier. "Parle pour toi" lui répond Kanapa.

Au total, sur cette période [avril à novembre 1963], Kanapa consacre une demi-douzaine de papiers à la déstalinisation. Cela représente un dixième de ses correspondances ; c'est peu mais si l'on considère le chemin qu'il vient de parcourir, si l'on mesure les réticences qu'il peut rencontrer à la rédaction de L'Humanité, le choc que cela représente pour le lectorat du journal, le caractère inédit de ces critiques pour le parti de Thorez, ce n'est pas négligeable.

Tout indique que, de l'été 1963 à l'été 1964, Kanapa prend mieux la mesure de l'ampleur de la répression stalinienne. Cette question l'occupe, le préoccupe, beaucoup. D'ailleurs il conservera chez lui, jusqu'à sa mort, quantité d'extraits de presse soviétique à ce sujet. Non seulement il évalue mieux le poids de la répression mais il commence à déceler différentes facettes du stalinisme (collectivisation, incompétence, mythologie).

Tout indique que, de l'été 1963 à l'été 1964, Kanapa prend mieux la mesure de l'ampleur de la répression stalinienne. Cette question l'occupe, le préoccupe, beaucoup. D'ailleurs il conservera chez lui, jusqu'à sa mort, quantité d'extraits de presse soviétique à ce sujet. Non seulement il évalue mieux le poids de la répression mais il commence à déceler différentes facettes du stalinisme (collectivisation, incompétence, mythologie).

- Je ne suis qu’un soldat, un rouage de la machine, je suis aux ordres, je n’ai rien demandé. Mais objectivement, je me sens complice d’un immense crime, je suis complice, tu comprends ce que je veux dire ? Cette guerre ressemble à un crime organisé par le régime nazi et moi j’y tiens ma place. Même s’il faut bien obéir, non ?

Il se tait, il espère peut-être un encouragement de l’artisan qui pourtant ne dit rien. Heisel reprend, la voix légèrement enrouée :

- Je ne veux pas jouer ce rôle, tu entends. Je ne veux plus ! Je ne sais pas comment te le dire mais je te le dis tout de même : il faut faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Mais quoi ?

Il se tait, il espère peut-être un encouragement de l’artisan qui pourtant ne dit rien. Heisel reprend, la voix légèrement enrouée :

- Je ne veux pas jouer ce rôle, tu entends. Je ne veux plus ! Je ne sais pas comment te le dire mais je te le dis tout de même : il faut faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Mais quoi ?

On peut penser qu’il a été renversé par une alliance des technocrates et des nouveaux privilégiés du régime, ceux qui lui reprochent d’être trop populaire et ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont plutôt riches qui lui reprochent d’être trop populaire, trop à gauche, de n’être pas assez précis, technique dans ses décisions politiques.

(au sujet de Ben Bella)

(au sujet de Ben Bella)

"Nous ne voulons pas d'un monde où la garantie de ne pas mourir de faim s'échange contre la certitude de périr d'ennui"

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Hommage aux héroïnes de guerre

kielosa

125 livres

L'Affiche Rouge

Pecosa

33 livres

Le Mont-Valérien

Pecosa

19 livres

Lecteurs de Gérard Streiff (102)Voir plus

Quiz

Voir plus

Portraits d'écrivains par des peintres

Bien avant de devenir Premier peintre du roi, et de réaliser les décors de la galerie des Glaces à Versailles, Charles Le Brun fut élève de Simon Vouet. De quel tragédien fit-il le portrait en 1642 ?

Corneille

Desmarets de Saint-Sorlin

Molière

Racine

12 questions

38 lecteurs ont répondu

Thèmes :

portraits d'écrivains

, Peinture française

, peinture anglaiseCréer un quiz sur cet auteur38 lecteurs ont répondu