Critiques de Herman Melville (524)

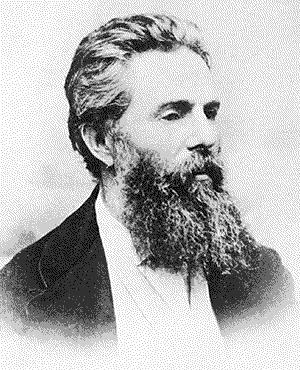

« Je vois encore cette silhouette lividement propre, pitoyablement respectable, incurablement abandonnée ! c’était Bartleby. » C’est par ces mots que Melville(1819-1891), auteur Américain célèbre aussi pour avoir écrit « Moby Dick », décrit cet homme fondamentalement énigmatique qu’est Bartleby. Là encore nous sommes en face d’une nouvelle d’une puissance d’évocation sans pareil, impossible de ne pas être tour à tour surpris, agacé, pris de pitié pour ce Bartleby qui est devenu à toute forme d’opposition, de résitance ce qu’est Oblomov pour l’apathie… « Je préférerais pas » c’est par ces mots que Bartleby marque son refus de céder aux règles édictées par la société, ces mots revenant sans cesse dans la bouche de Bartleby. Préférer, du latin praeferre signifiant porter en avant. « Rien n’affecte autant une personne sérieuse qu’une résistance passive. » Il incarne cette résistance passive qui désarçonne totalement notre pauvre narrateur. Tour à tour drôle mais aussi profondément cruel, ce texte soulève derrière son apparente simplicité une montagne de questions parce que c’est « son âme qui souffrait ». Bartleby nous convie ainsi à un questionnement métaphysique, métapsychologiqe sur ce qu’est le fait d’être… Bartleby dérange, il nous fais peur par son inflexibilité, il ne semble déjà plus de ce monde et pourtant il en fait partie puisqu’il amène l’autre à se situer par rapport à lui. Ce n’est pas Bartleby qui se plie aux règles, par ces simples mots, ceux sont les fondements mêmes de nos sociétés modernes qui sont critiqués. Sa passivité est rébellion. Bartleby est une formidable célébration de la puissance du Verbe. Un classique à lire et à relire. Il possède une noirceur évidente derrière son apparente absurdité. J’aime tout particulièrement cette citation :« Ah ! le bonheur courtise la lumière, aussi croyons nous que le monde est joyeux, mais le malheur, lui, se cache et nous croyons qu’il n’existe pas. »

Lien : https://thedude524.com/2009/..

Lien : https://thedude524.com/2009/..

Circonspect !

voilà le sentiment à la fin de la lecture. Mais je recommande pourtant la lecture de ce livre. Il se lit facilement. J'ajouterai que je ne suis pas trop fan de la traduction en français "je préférerais ne pas", je trouve ça étrange à lire en français.

J'ai lu l'original de Melville pour m'atteler à la lecture plus contemporaine du livre de Daniel Pennac, "Bartleby mon frère". Quel est le point commun entre cet homme "fantôme" qui pour on ne sait quel raison, laisse sa vie couler et celle du défunt frère de D. Pennac ? Comment parler de cet homme visible et invisible à la fois? Le narrateur de Melville mérite toutefois à mon sens, le respect d'avoir essayé : d'avoir essayé de voir ce que cet homme ne préférais pas qu'on voit et d'avoir accepté de ne rien voir, ne rien comprendre et toutefois de ne pas l'avoir oublié...

voilà le sentiment à la fin de la lecture. Mais je recommande pourtant la lecture de ce livre. Il se lit facilement. J'ajouterai que je ne suis pas trop fan de la traduction en français "je préférerais ne pas", je trouve ça étrange à lire en français.

J'ai lu l'original de Melville pour m'atteler à la lecture plus contemporaine du livre de Daniel Pennac, "Bartleby mon frère". Quel est le point commun entre cet homme "fantôme" qui pour on ne sait quel raison, laisse sa vie couler et celle du défunt frère de D. Pennac ? Comment parler de cet homme visible et invisible à la fois? Le narrateur de Melville mérite toutefois à mon sens, le respect d'avoir essayé : d'avoir essayé de voir ce que cet homme ne préférais pas qu'on voit et d'avoir accepté de ne rien voir, ne rien comprendre et toutefois de ne pas l'avoir oublié...

Conseillé par Pennac, j'ai dévoré ce court texte qui m'a transporté : que peux-t-on faire contre ce personnage ?

I would prefer not to.

La formule m’était connue, sans que le livre le soit : lacune réparée après la lecture de Bartleby de Herman Melville, dans sa traduction de Jean-Yves Lacroix et dans sa belle édition réalisée par Allia.

Sous-titré « Une histoire de Wall Street », ce court roman qu’on appellerait probablement novella aujourd’hui, narre une partie de la vie de l’énigmatique Bartleby, employé aux écritures ou scribe dans un cabinet juridique new-yorkais réputé.

Embauché pour prêter main forte à ses collègues Dindon, Pince-Nez et Gingembre, il va progressivement et poliment refuser toute nouvelle tâche professionnelle puis extra-professionnelle, répétant en boucle cette réponse obsessionnelle et systématique de « I would prefer not to » à son patron.

Cet homme venu de nulle part, sans passé identifié, sans envergure aucune, sans prétention non plus va symboliser ce petit grain de sable insignifiant qui va progressivement mettre à mal puis détraquer la mécanique bien huilée du business glorieux américain, sans que quiconque ne trouve matière à endiguer cette résistance d’un nouveau genre.

Bartleby ne travaille plus, ne mange presque plus, ne quitte plus son bureau, devient indéchiffrable, indélogeable et invirable. C’est le sparadrap du capitaine Haddock, dont nul ne sait comment se débarrasser.

Bartleby est une fable en absurdie, au style soutenu et élégant, qui donne à réfléchir sur le libre arbitre et le traitement humanitaire – ou pas - que l’on propose à ceux qui sont en marge de la norme.

Un texte qui a nourri la controverse de générations de traducteurs et pleinement satisfait ma première incursion chez Melville.

La formule m’était connue, sans que le livre le soit : lacune réparée après la lecture de Bartleby de Herman Melville, dans sa traduction de Jean-Yves Lacroix et dans sa belle édition réalisée par Allia.

Sous-titré « Une histoire de Wall Street », ce court roman qu’on appellerait probablement novella aujourd’hui, narre une partie de la vie de l’énigmatique Bartleby, employé aux écritures ou scribe dans un cabinet juridique new-yorkais réputé.

Embauché pour prêter main forte à ses collègues Dindon, Pince-Nez et Gingembre, il va progressivement et poliment refuser toute nouvelle tâche professionnelle puis extra-professionnelle, répétant en boucle cette réponse obsessionnelle et systématique de « I would prefer not to » à son patron.

Cet homme venu de nulle part, sans passé identifié, sans envergure aucune, sans prétention non plus va symboliser ce petit grain de sable insignifiant qui va progressivement mettre à mal puis détraquer la mécanique bien huilée du business glorieux américain, sans que quiconque ne trouve matière à endiguer cette résistance d’un nouveau genre.

Bartleby ne travaille plus, ne mange presque plus, ne quitte plus son bureau, devient indéchiffrable, indélogeable et invirable. C’est le sparadrap du capitaine Haddock, dont nul ne sait comment se débarrasser.

Bartleby est une fable en absurdie, au style soutenu et élégant, qui donne à réfléchir sur le libre arbitre et le traitement humanitaire – ou pas - que l’on propose à ceux qui sont en marge de la norme.

Un texte qui a nourri la controverse de générations de traducteurs et pleinement satisfait ma première incursion chez Melville.

Je ne sais qu'en penser, moi de Bartleby. Tout comme le narrateur, d'ailleurs. Qui est cet homme qui "préfère ne pas" ? D'où vient-il ? Nous ne le saurons ; personne ne le saura.

Je n'ai pu réussi à m'attacher, ou du moins à m'intéresser à ce personnage plus qu'énigmatique, pris de passion pour un immeuble (ou pour l'homme qui l'a accueilli). Qui fini par se laisser mourir, sans que sa situation n'est notablement été modifiée.

Sans doute n'y ai-je rien compris ; en tout cas, je n'ai pas vu où voulait en venir Melville. Tout éclaircissement sera accueilli avec plaisir.

Je n'ai pu réussi à m'attacher, ou du moins à m'intéresser à ce personnage plus qu'énigmatique, pris de passion pour un immeuble (ou pour l'homme qui l'a accueilli). Qui fini par se laisser mourir, sans que sa situation n'est notablement été modifiée.

Sans doute n'y ai-je rien compris ; en tout cas, je n'ai pas vu où voulait en venir Melville. Tout éclaircissement sera accueilli avec plaisir.

« Bartleby, le scribe » est une nouvelle de Herman Melville l’auteur de Moby Dick. Parue en 1853 pour la première fois dans un magazine (parutions dans des magazines qui permettaient, à l’époque, à nombre d’auteurs outre-Atlantique d’exister en tant qu’écrivains), elle vint enrichir le recueil « Les Contes de la véranda » quatre ans plus tard. Cette histoire, que l’on peut rapprocher de « Wakefield » de Nathaniel Hawthorne ou plus récemment de « Un homme qui dort » de Georges Perec, appartient à un univers étrange, plus répandu qu’il n’y paraît, celui de la désertion intérieure…

Le narrateur est un avoué (un avocat si vous préférez) qui engage un scribe, Bartleby, dont il va nous conter l’histoire tragique et singulière. Ce bonhomme va peu à peu, sans que son employeur parvienne à le retenir, s’enfoncer dans le mutisme et l’abandon au monde. Qu’est-ce qui prédisposait cet individu, somme toute ordinaire, à cette plongée dans un puits sans fond ? Doit-on y voir une critique de la sourde emprise de la société industrielle sur nos vies comme semble le suggérer le complément de titre : « Une histoire de Wall Street » ? Est-ce le récit du double de l’auteur, Herman Melville, qui, peu de temps après la parution de cette nouvelle, a cessé d’écrire jusqu’à sa mort en 1891, trente-cinq ans plus tard ? Ou bien, doit-on croire, comme nous y invitent les nombreux témoignages de disparitions volontaires de nos jours, que nos sociétés induisent, pour ceux qui se sentent inadaptés ou troublés par l’incessant brouhaha du monde, une fuite, un effacement du monde des vivants ?

Ce que certains considèrent aujourd’hui comme le testament de cet immense auteur américain est une nouvelle qui, à l’image de son « héros-malgré-lui », se dérobe au sens commun, à l’évidence d’une fin qui viendrait semer les indices d’une interprétation. Bartleby choisit volontairement de « disparaître », il ne subit pas comme le Meursault de Camus, mais agit en pleine conscience, librement. Intimement. Certains peuvent être déroutés par l’absence de glose qui tenterait de sauver ce petit personnage du néant dans lequel il plonge, mais que savons-nous réellement les uns des autres ? Comment supposer l’existence d’un sens si l’on rechigne à toute forme de non-sens ? Par ailleurs, j’ai un infini respect pour les auteurs qui se gardent, au terme de leur histoire, de me livrer toutes les clés. Mieux, j’admire ceux qui n’en livrent aucune, laissant au lecteur le soin de se forger une opinion. Pour ceux qui souhaitent (préfèrent) être guidés, il y a les plans ou les recettes de cuisine. La littérature, il me semble, n’appartient pas à ces catégories d’ouvrages.

Cette histoire m’a troublé. M’a interrogé sur la nature de mes choix. Elle a résonné en moi, à de multiples reprises. Ce n’est jamais simple de trouver un équilibre. J’y suis parvenu en m’échappant, régulièrement, d’un monde qui me heurte, quotidiennement et profondément. La nature, à l’inverse du « Un homme qui dort » de Georges Perec que j’évoquais au début, m’apaise. Pas pour ce qu’elle est, plutôt pour ce qu’elle n’est pas : un univers qui ne cesse de se contempler et de s’auto-représenter. Moi aussi, j’aurais probablement voulu retenir Bartleby, mais j’ai accepté qu’il m’échappe. Humblement.

Merci, Herman, pour votre humilité, votre simplicité et d’une certaine manière, votre liberté.

Lien : https://voushumains.com

Le narrateur est un avoué (un avocat si vous préférez) qui engage un scribe, Bartleby, dont il va nous conter l’histoire tragique et singulière. Ce bonhomme va peu à peu, sans que son employeur parvienne à le retenir, s’enfoncer dans le mutisme et l’abandon au monde. Qu’est-ce qui prédisposait cet individu, somme toute ordinaire, à cette plongée dans un puits sans fond ? Doit-on y voir une critique de la sourde emprise de la société industrielle sur nos vies comme semble le suggérer le complément de titre : « Une histoire de Wall Street » ? Est-ce le récit du double de l’auteur, Herman Melville, qui, peu de temps après la parution de cette nouvelle, a cessé d’écrire jusqu’à sa mort en 1891, trente-cinq ans plus tard ? Ou bien, doit-on croire, comme nous y invitent les nombreux témoignages de disparitions volontaires de nos jours, que nos sociétés induisent, pour ceux qui se sentent inadaptés ou troublés par l’incessant brouhaha du monde, une fuite, un effacement du monde des vivants ?

Ce que certains considèrent aujourd’hui comme le testament de cet immense auteur américain est une nouvelle qui, à l’image de son « héros-malgré-lui », se dérobe au sens commun, à l’évidence d’une fin qui viendrait semer les indices d’une interprétation. Bartleby choisit volontairement de « disparaître », il ne subit pas comme le Meursault de Camus, mais agit en pleine conscience, librement. Intimement. Certains peuvent être déroutés par l’absence de glose qui tenterait de sauver ce petit personnage du néant dans lequel il plonge, mais que savons-nous réellement les uns des autres ? Comment supposer l’existence d’un sens si l’on rechigne à toute forme de non-sens ? Par ailleurs, j’ai un infini respect pour les auteurs qui se gardent, au terme de leur histoire, de me livrer toutes les clés. Mieux, j’admire ceux qui n’en livrent aucune, laissant au lecteur le soin de se forger une opinion. Pour ceux qui souhaitent (préfèrent) être guidés, il y a les plans ou les recettes de cuisine. La littérature, il me semble, n’appartient pas à ces catégories d’ouvrages.

Cette histoire m’a troublé. M’a interrogé sur la nature de mes choix. Elle a résonné en moi, à de multiples reprises. Ce n’est jamais simple de trouver un équilibre. J’y suis parvenu en m’échappant, régulièrement, d’un monde qui me heurte, quotidiennement et profondément. La nature, à l’inverse du « Un homme qui dort » de Georges Perec que j’évoquais au début, m’apaise. Pas pour ce qu’elle est, plutôt pour ce qu’elle n’est pas : un univers qui ne cesse de se contempler et de s’auto-représenter. Moi aussi, j’aurais probablement voulu retenir Bartleby, mais j’ai accepté qu’il m’échappe. Humblement.

Merci, Herman, pour votre humilité, votre simplicité et d’une certaine manière, votre liberté.

Lien : https://voushumains.com

"Je préfère ne pas" répond simplement Bartleby, apparemment candide, aux ordres et demandes qu'on lui fait. Avec l'empathie que lui témoigne son patron, auteur de ces demandes, cette phrase-clé ouvre le cœur d'un système que Melville analyse avec une froideur pertinente, lucide et inspirée. Cette nouvelle est un chef-d'oeuvre qui s'amuse - l'humour est un trait essentiel ici - à se faire télescoper industrialisme et paternalisme.

Effectivement voilà texte fascinant. D'un côté, Bartleby, calme, impassible, immuable, incompréhensible. De l'autre son employeur, rigoureux, précis, organisé et totalement aliéné par l'attitude de son employé. C'est lui le narrateur, lui qui nous livre les tourments, les interrogations, les doutes qui l'assaillent face aux simples "je ne préfèrerai pas" de Bartleby. Le lecteur se demande si l'homme est fou, dangereux peut-être ? Mais non, là n'est pas le sujet. Mais alors qu'est-ce qui anime Bartleby ?...

Lien : http://lecandidelitteraire.b..

Lien : http://lecandidelitteraire.b..

Melville Herman (1819-1891) – "Bartleby le scribe" (traduction de Pierre Leyris, 1995) suivi de "Notes pour une vie de Herman Melville" par Philippe Jaworski (1986, pp. 83-99) – Gallimard/Folio, 1996 (ISBN 978-2-07-040140-6)

– Titre original "Bartleby the scrivener, a story of Wall-Street" publié en 1853

L'auteur du volumineux "Moby Dick" livre ici une nouvelle courte et ramassée : à peine soixante-dix pages, d'une densité excluant tout superflu, comme il se doit dans ce genre de la nouvelle. Là n'est cependant pas le point le plus original.

En effet, sauf erreur de ma part, l'auteur invente ici un personnage qui n'existait pas encore dans la littérature européenne, un personnage qui devient rigoureusement in-actif, in-existant, mais en brandissant calmement sa devise choc (qui mérite l'immortalité) "I would prefer not to", quelque chose comme "je préfèrerais ne pas", une trouvaille géniale de la part de l'auteur.

Même en le relisant plusieurs fois, l'effet de surprise ne fait que s'accroître ! Du grand art...

En marge : pour celles et ceux qui l'auraient oublié, la couverture reproduit le célèbre tableau "der Bücherwurm" (le rat de bibliothèque) de Carl Spitzweg (1808-1885) quasi contemporain de l'auteur...

– Titre original "Bartleby the scrivener, a story of Wall-Street" publié en 1853

L'auteur du volumineux "Moby Dick" livre ici une nouvelle courte et ramassée : à peine soixante-dix pages, d'une densité excluant tout superflu, comme il se doit dans ce genre de la nouvelle. Là n'est cependant pas le point le plus original.

En effet, sauf erreur de ma part, l'auteur invente ici un personnage qui n'existait pas encore dans la littérature européenne, un personnage qui devient rigoureusement in-actif, in-existant, mais en brandissant calmement sa devise choc (qui mérite l'immortalité) "I would prefer not to", quelque chose comme "je préfèrerais ne pas", une trouvaille géniale de la part de l'auteur.

Même en le relisant plusieurs fois, l'effet de surprise ne fait que s'accroître ! Du grand art...

En marge : pour celles et ceux qui l'auraient oublié, la couverture reproduit le célèbre tableau "der Bücherwurm" (le rat de bibliothèque) de Carl Spitzweg (1808-1885) quasi contemporain de l'auteur...

La lecture de Bartleby le Scribe ( 1850) m'a déçue car sans arrêt j'ai pensé au Manteau de Gogol ( 1841). Il y a plein de points communs entre Akaki et Bartleby. Tous les deux sont de ternes copistes zélés, sans passé et sans avenir. Tous les deux ont du mal à parler. Tous les deux ont une idée fixe : Akaki désire un manteau, Bartleby ne désire rien du tout, il "préfèrerait ne pas ". Tous les deux vont connaître une triste fin solitaire. Mais voilà, le style de Gogol est vif, enlevé, mordant du début à la fin avec un narrateur complice du lecteur. L'absurdité et l'angoisse sont contrebalancées par le burlesque et la vivacité du récit. le récit de Melville manque de rythme et le comique des premières pages s'épuise au fil du texte. Il faut dire que le narrateur est le véritable personnage principal du texte, un honnête homme raisonnable et auto-satisfait, qui va voir son petit monde dérailler. Or ce narrateur n'est pas drôle du tout. A la fin seulement, il fait preuve d'humanité mais il est trop tard.

"je préfèrerais pas". Ce leitmotive que prononce Bartleby à son patron m'a déroutée, puis séduite, puis inquiétée, plus attristée. Car au sein de l'étude notarial travaillent Dindon, Lagrinche et Gingembre, des personnages déjà hauts en couleur. Bartleby lui est pâle, quasi transparent, et exécute laborieusement ce que lui demande un patron "bon enfant". Jusqu'à ce que le fameux "je préfèrerais pas" devienne si perturbant qu'il va contraindre notre homme à aller au-de là de ce que son tempérament placide lui conseillait. Le style est formidable, caustique à souhait, plein de tendresse aussi pour tous les personnages et la fin démontre que l'on peut aller jusqu'au bout de ses convictions. Bartleby, un homme énigmatique, flamboyant en fait, de par une détermination venant à bout de tout. J'ai relu cette nouvelle 2 fois de suite, pour en savourer la langue et rester encore un peu avec Bartleby que je me suis bizarrement représenté comme un Gobelin dans Harry Potter!

c est l objet qui m a poussé à découvrir ce texte sans avoir aucune notion du contenu. un petit livret si sensuel. collection Allia, couverture argentée , papier doux , de belles marges encadrant le texte façon passe-partout. un plaisir de lecture . et dedans ? un scribe, Bartleby, des copies , un dindon, du gingembre, des collations … voilà quelques ingrédients ! mais dans quelle histoire tombons nous ? et bien dans un pur moment de lecture savoureux, tendre et drôle !

Des fois, on a beau chercher on ne saura jamais. C'est comme çà. c'est tout.

Cette adaptation illustre et résume parfaitement le texte initial de 1853 et procure un complément de lecture fort appréciable.

Lien : https://www.bdgest.com/chron..

Lien : https://www.bdgest.com/chron..

Un petit bijou, un livre inclassable. « I would prefer not to » dans le texte original. Une phrase courte mais d’une puissance étonnante et d’une construction grammaticale parfaite en cela qu’elle évoque parfaitement le pouvoir de la résistance passive de Bartleby. Cette simple phrase aura pour conséquence une remise en question philosophique voire théologique du narrateur. Elle m’a tour à tour désarçonné, amusé et inquiété. Une écriture plutôt moderne pour un roman publié en 1853. Stupéfiant qu’un si court roman ait fait coulé autant d’encres pour tenter d’en percer le mystère.

Un petit livre, une longue nouvelle aussi importante que le Horla ou le cafard de Kafka.

Curieux récit que ce Bartelby de Melville. Texte publié en roman qui entretient un suspence impeccable et histoire à clés dont le sens exact nous échappe. Il suscite pourtant une réflexion du lecteur à la fois sur l'humanité et l'empathie, et sur la société telle que nous la connaissons toujours: empreinte de hiérarchies, de lois et de liens financiers.

Ce personnage de Bartelby crée en nous les mêmes réactions contradictoires qu'en son employeur, et c'est là la plus grande réussite du livre. Loin d'énoncer une morale, il interroge le lecteur sans jamais se dévoiler. Et la perplexité dans laquelle il nous plonge ainsi est à la fois inconfortable et utile.

Ce personnage de Bartelby crée en nous les mêmes réactions contradictoires qu'en son employeur, et c'est là la plus grande réussite du livre. Loin d'énoncer une morale, il interroge le lecteur sans jamais se dévoiler. Et la perplexité dans laquelle il nous plonge ainsi est à la fois inconfortable et utile.

C’est l’autre livre de Melville, l’autre « héros » aussi surprenant et inattendu que le capitaine Achab !

Un employé aux écritures travaille chez un notaire, très sérieusement. Il est sans histoire et recopie les actes sans rechigner jusqu’au jour où le notaire lui demande de collationner et s’entend répondre la fameuse phrase qui va désormais rythmer toute l’histoire « je préférerais pas ».

Le style, le thème, une sorte de terreur, l’absurdité rappellent Kafka et même « l’étranger » de camus.

A cette lecture, on reste songeur et désemparé.

Un employé aux écritures travaille chez un notaire, très sérieusement. Il est sans histoire et recopie les actes sans rechigner jusqu’au jour où le notaire lui demande de collationner et s’entend répondre la fameuse phrase qui va désormais rythmer toute l’histoire « je préférerais pas ».

Le style, le thème, une sorte de terreur, l’absurdité rappellent Kafka et même « l’étranger » de camus.

A cette lecture, on reste songeur et désemparé.

Il s'agit d'une très étrange nouvelle magnifiquement écrite. Elle raconte le désarroi d'un juriste face à son employé, l'énigmatique Bartleby. Celui-ci ne cesse de répéter : « I would prefer not to », ce qui pourrait être traduit comme je ne préfère pas. Il ne dit pas non franchement mais refuse tout de même. Toute la subtilité est là et le héros se heurte constamment aux ordres donnés sans jamais de confrontation. Impossible d'avoir prise sur ce personnage qui défie.

Lien : http://objectif-livre.over-b..

Lien : http://objectif-livre.over-b..

Je crois que tout écrivain rêve de produire un texte aussi fascinant que celui-là, qui ne rencontrera peut-être aucun succès sur le moment mais s'imposera un jour comme un phare énigmatique planté au milieu des ténèbres.

Bartleby est de cette trempe-là, comme les écrits de Kafka ou de Borges : publiée en 1853 dans l'obscur Putnam's Monthly Magazine, cette nouvelle de trois fois rien dont le récit semble s'offrir sans malice au lecteur dissimule en réalité un piège vertigineux et un mystère indéchiffrable. « I would prefer not to », répète Bartleby à son patron chaque fois que celui-ci cherche à lui confier une nouvelle tâche. Bien sûr, le premier mystère est celui de l'expression elle-même, peu usitée dans l'anglais de l'époque et difficilement traduisible en français. Dans la version que j'ai lue, c'est le « j'aimerais mieux pas » qui a été retenu. La formule gagne en force de percussion ce qu'elle perd sur un autre plan, la familiarité remplaçant le langage soutenu de la version originale et occultant le caractère décalé de sa formulation. Ma préférence personnelle irait plutôt au « Je préférerais ne pas », que je trouve plus fidèle à l'esprit du texte, mais qui suis-je pour émettre un tel avis ?

Une fois cela dit, le principal mystère reste celui du sens : que veut nous signifier Bartleby par cette phrase scandée comme un leitmotiv ? Il y a sur ce point ce que dit objectivement Melville dans son récit et ce qu'il laisse à l'interprétation de son lecteur. Bartleby nous est décrit comme un pauvre diable, surgi de nulle part et n'ayant manifestement ni amis, ni famille ni la moindre attache d'aucune sorte, au point de n'avoir pas même de logement. Bartleby, en un mot, n'appartient pas à la grande famille sociale. Cet isolement semble de plus être largement volontaire : à toutes les propositions qui lui sont faites de s'insérer dans une vie « normale », il répond invariablement par son « I would prefer not to », opposant une fin de non-recevoir à ceux qui cherchent le faire rentrer dans le rang. Observons que ce refus ne passe pas par un désir d'affrontement ou de révolte ouverte. Bartleby n'avance jamais un « non » catégorique, il ne s'oppose à personne, il n'est pas dans la revendication : il s'esquive, il évite, il se réfugie dans une fuite intérieure où nul ne peut le suivre. Son patron – et les autres - demeurent immanquablement stupéfaits et désemparés devant sa réponse.

Ce que Bartleby cherche à fuir n'est pas vraiment un mystère : l'étude dans laquelle il travaille se situe à Wall Street, la « Rue du Mur ». Au fil du texte, Melville indique à de multiples reprises que les fenêtres de cette étude ne donnent que sur des murs. Le bureau de Bartleby se trouve lui-même sous une minuscule lucarne derrière laquelle, à un mètre à peine, se dresse un autre immense mur. Voilà tout ce qu'on lui offre : une vie de prisonnier condamné à ne plus voir la lumière du jour, enfermé dans un bullshit job qui le fait mourir à petit feu. Melville suggère aussi dans l'épilogue que Bartleby a autrefois travaillé pour le Bureau des lettres au rebut : toutes ces lettres qui auraient pu sauver quelqu'un, peut-être, mais qui ne sont jamais parvenues à leur destinataire et que l'on a brûlées par charretées entières. Ces lettres, nous dit Melville, témoignent de ce que la société des hommes est mal faite, cruelle, injuste et impitoyable, et voilà peut-être ce qui a inspiré sa révolte au scribe. Ce monde-là, il ne peut plus ou ne veut plus en faire partie.

Il n'est sans doute pas inutile de replacer la parution de la nouvelle dans son contexte : en 1853, l'auteur accumule les déboires éditoriaux. Le temps de ses succès est derrière lui. Paru deux ans plus tôt, Moby Dick a été mal accueilli par la critique américaine et s'est vendu très médiocrement. Melville peine de plus en plus à trouver des éditeurs. Bientôt, il ne publiera plus rien, et le temps approche où il devra même se résoudre à accepter un poste d'inspecteur des douanes pour faire vivre sa famille. Cela, évidemment il l'ignore encore. Mais ce n'est pas tomber dans la téléologie que de l'imaginer en proie à cette angoisse essentielle et obsédante : celle de l'écrivain qui va devoir se taire parce qu'on ne veut plus l'écouter. Bartleby, le scribe enfermé dans l'incommunicabilité entre des murs qui l'étouffent, est-il vraiment éloigné de cette figure-là ?

Par ailleurs (et des rapprochements ayant déjà été faits entre les écrits des deux auteurs), est-il déplacé d'imaginer Melville en lecteur d'Henry David Thoreau ? Ce dernier a en effet publié Resistance to Civil Government en 1849, ouvrage qui ne sera que bien plus tard rebaptisé Civil Disobedience (La Désobéissance civile). Or dans la nouvelle de Melville, la mention « résistance passive » chère à Thoreau apparaît de façon explicite (« passive resistance »), et sa mention se trouve associée à un puissant pouvoir de désagrégation sociale. Par son inertie et sa stratégie d'évitement, Bartleby menace rien de moins que l'ordre des choses, ce que Thoreau espérait précisément faire en refusant de payer l'impôt. Les deux propos pourraient en somme se résumer par le même raccourci : quand on veut déstabiliser un ordre illégitime, l'important c'est de ne pas participer.

Le dernier aspect de l'énigme littéraire est de savoir comment a été imaginée la formule géniale et si dévastatrice du « I would prefer not to ». Ce genre d'idées, je crois, surgit souvent par le hasard et les concours de circonstances. En l'occurrence, c'est Melville lui-même qui raconte la scène, dans une lettre récemment retrouvée : l'action se déroule à Londres en 1846, au moment de la publication de son premier roman, Typee. Le livre rencontre déjà un certain succès mais l'auteur est encore un illustre inconnu. Invité à un repas de charité parmi une flopée d'écrivailleurs locaux, Melville arrive en retard. Les convives sont déjà attablés, et il est tenté de rebrousser chemin. Malgré tout, il se présente au maître d'hôtel et décline son identité. Ce dernier lui apprend alors que M. Melville est déjà arrivé.

Herman n'a cette fois plus du tout envie de partir. Intrigué plus que contrarié, il insiste. Le maître d'hôtel se fait plus désagréable, envisageant visiblement de jeter l'importun à la rue. C'est alors que l'écrivain avise dans la salle son éditeur londonien et persuade le majordome antipathique d'aller le chercher. L'éditeur vient confirmer l'identité du nouvel arrivant, échange quelques phrases avec ce jeune auteur dont il vient de signer le contrat, puis retourne à son repas. Se confondant en excuses, le maître d'hôtel veut réparer l'impair mais l'écrivain tient à s'en charger lui-même. Il pénètre donc dans la grande salle de restaurant et s'approche de l'usurpateur, lequel lui tourne le dos. L'homme est bien mis, plutôt distingué. Il ne participe pas à la conversation de la tablée, mangeant sans se laisser distraire. Melville est observateur : le col de l'inconnu est élimé, ses manches sont lustrées, les cheveux un peu trop longs, le bas de la redingote est tâché. Quant aux souliers dissimulés sous la chaise, ils ont trop vécu. Tout proclame la déchéance, mais aussi le refus d'abdiquer ce qui reste de dignité.

Melville veut éviter l'esclandre : il se penche vers l'inconnu, se présente et lui demande poliment de lui rendre sa place. L'homme s'interrompt, soudain très pâle. Il prend néanmoins le temps de s'essuyer posément la bouche. Enfin, il se tourne, lui offrant un sourire navré, et dit très simplement : « Sir, I'm hungry. I would prefer not to ».

Désarçonné, Melville ne trouve rien à répondre, demeurant les bras ballants. Et puis, tandis que l'autre a déjà recommencé à manger, il tourne les talons sans comprendre pourquoi et sort de la salle. C'est fait : sans qu'il le sache encore, tandis qu'il se perd dans les rues de Londres, le personnage de Bartleby est maintenant en germination dans sa tête. Voilà la puissance du hasard : toute l'anecdote est inventée, mais ça aurait pu se passer comme ça.

Bartleby est de cette trempe-là, comme les écrits de Kafka ou de Borges : publiée en 1853 dans l'obscur Putnam's Monthly Magazine, cette nouvelle de trois fois rien dont le récit semble s'offrir sans malice au lecteur dissimule en réalité un piège vertigineux et un mystère indéchiffrable. « I would prefer not to », répète Bartleby à son patron chaque fois que celui-ci cherche à lui confier une nouvelle tâche. Bien sûr, le premier mystère est celui de l'expression elle-même, peu usitée dans l'anglais de l'époque et difficilement traduisible en français. Dans la version que j'ai lue, c'est le « j'aimerais mieux pas » qui a été retenu. La formule gagne en force de percussion ce qu'elle perd sur un autre plan, la familiarité remplaçant le langage soutenu de la version originale et occultant le caractère décalé de sa formulation. Ma préférence personnelle irait plutôt au « Je préférerais ne pas », que je trouve plus fidèle à l'esprit du texte, mais qui suis-je pour émettre un tel avis ?

Une fois cela dit, le principal mystère reste celui du sens : que veut nous signifier Bartleby par cette phrase scandée comme un leitmotiv ? Il y a sur ce point ce que dit objectivement Melville dans son récit et ce qu'il laisse à l'interprétation de son lecteur. Bartleby nous est décrit comme un pauvre diable, surgi de nulle part et n'ayant manifestement ni amis, ni famille ni la moindre attache d'aucune sorte, au point de n'avoir pas même de logement. Bartleby, en un mot, n'appartient pas à la grande famille sociale. Cet isolement semble de plus être largement volontaire : à toutes les propositions qui lui sont faites de s'insérer dans une vie « normale », il répond invariablement par son « I would prefer not to », opposant une fin de non-recevoir à ceux qui cherchent le faire rentrer dans le rang. Observons que ce refus ne passe pas par un désir d'affrontement ou de révolte ouverte. Bartleby n'avance jamais un « non » catégorique, il ne s'oppose à personne, il n'est pas dans la revendication : il s'esquive, il évite, il se réfugie dans une fuite intérieure où nul ne peut le suivre. Son patron – et les autres - demeurent immanquablement stupéfaits et désemparés devant sa réponse.

Ce que Bartleby cherche à fuir n'est pas vraiment un mystère : l'étude dans laquelle il travaille se situe à Wall Street, la « Rue du Mur ». Au fil du texte, Melville indique à de multiples reprises que les fenêtres de cette étude ne donnent que sur des murs. Le bureau de Bartleby se trouve lui-même sous une minuscule lucarne derrière laquelle, à un mètre à peine, se dresse un autre immense mur. Voilà tout ce qu'on lui offre : une vie de prisonnier condamné à ne plus voir la lumière du jour, enfermé dans un bullshit job qui le fait mourir à petit feu. Melville suggère aussi dans l'épilogue que Bartleby a autrefois travaillé pour le Bureau des lettres au rebut : toutes ces lettres qui auraient pu sauver quelqu'un, peut-être, mais qui ne sont jamais parvenues à leur destinataire et que l'on a brûlées par charretées entières. Ces lettres, nous dit Melville, témoignent de ce que la société des hommes est mal faite, cruelle, injuste et impitoyable, et voilà peut-être ce qui a inspiré sa révolte au scribe. Ce monde-là, il ne peut plus ou ne veut plus en faire partie.

Il n'est sans doute pas inutile de replacer la parution de la nouvelle dans son contexte : en 1853, l'auteur accumule les déboires éditoriaux. Le temps de ses succès est derrière lui. Paru deux ans plus tôt, Moby Dick a été mal accueilli par la critique américaine et s'est vendu très médiocrement. Melville peine de plus en plus à trouver des éditeurs. Bientôt, il ne publiera plus rien, et le temps approche où il devra même se résoudre à accepter un poste d'inspecteur des douanes pour faire vivre sa famille. Cela, évidemment il l'ignore encore. Mais ce n'est pas tomber dans la téléologie que de l'imaginer en proie à cette angoisse essentielle et obsédante : celle de l'écrivain qui va devoir se taire parce qu'on ne veut plus l'écouter. Bartleby, le scribe enfermé dans l'incommunicabilité entre des murs qui l'étouffent, est-il vraiment éloigné de cette figure-là ?

Par ailleurs (et des rapprochements ayant déjà été faits entre les écrits des deux auteurs), est-il déplacé d'imaginer Melville en lecteur d'Henry David Thoreau ? Ce dernier a en effet publié Resistance to Civil Government en 1849, ouvrage qui ne sera que bien plus tard rebaptisé Civil Disobedience (La Désobéissance civile). Or dans la nouvelle de Melville, la mention « résistance passive » chère à Thoreau apparaît de façon explicite (« passive resistance »), et sa mention se trouve associée à un puissant pouvoir de désagrégation sociale. Par son inertie et sa stratégie d'évitement, Bartleby menace rien de moins que l'ordre des choses, ce que Thoreau espérait précisément faire en refusant de payer l'impôt. Les deux propos pourraient en somme se résumer par le même raccourci : quand on veut déstabiliser un ordre illégitime, l'important c'est de ne pas participer.

Le dernier aspect de l'énigme littéraire est de savoir comment a été imaginée la formule géniale et si dévastatrice du « I would prefer not to ». Ce genre d'idées, je crois, surgit souvent par le hasard et les concours de circonstances. En l'occurrence, c'est Melville lui-même qui raconte la scène, dans une lettre récemment retrouvée : l'action se déroule à Londres en 1846, au moment de la publication de son premier roman, Typee. Le livre rencontre déjà un certain succès mais l'auteur est encore un illustre inconnu. Invité à un repas de charité parmi une flopée d'écrivailleurs locaux, Melville arrive en retard. Les convives sont déjà attablés, et il est tenté de rebrousser chemin. Malgré tout, il se présente au maître d'hôtel et décline son identité. Ce dernier lui apprend alors que M. Melville est déjà arrivé.

Herman n'a cette fois plus du tout envie de partir. Intrigué plus que contrarié, il insiste. Le maître d'hôtel se fait plus désagréable, envisageant visiblement de jeter l'importun à la rue. C'est alors que l'écrivain avise dans la salle son éditeur londonien et persuade le majordome antipathique d'aller le chercher. L'éditeur vient confirmer l'identité du nouvel arrivant, échange quelques phrases avec ce jeune auteur dont il vient de signer le contrat, puis retourne à son repas. Se confondant en excuses, le maître d'hôtel veut réparer l'impair mais l'écrivain tient à s'en charger lui-même. Il pénètre donc dans la grande salle de restaurant et s'approche de l'usurpateur, lequel lui tourne le dos. L'homme est bien mis, plutôt distingué. Il ne participe pas à la conversation de la tablée, mangeant sans se laisser distraire. Melville est observateur : le col de l'inconnu est élimé, ses manches sont lustrées, les cheveux un peu trop longs, le bas de la redingote est tâché. Quant aux souliers dissimulés sous la chaise, ils ont trop vécu. Tout proclame la déchéance, mais aussi le refus d'abdiquer ce qui reste de dignité.

Melville veut éviter l'esclandre : il se penche vers l'inconnu, se présente et lui demande poliment de lui rendre sa place. L'homme s'interrompt, soudain très pâle. Il prend néanmoins le temps de s'essuyer posément la bouche. Enfin, il se tourne, lui offrant un sourire navré, et dit très simplement : « Sir, I'm hungry. I would prefer not to ».

Désarçonné, Melville ne trouve rien à répondre, demeurant les bras ballants. Et puis, tandis que l'autre a déjà recommencé à manger, il tourne les talons sans comprendre pourquoi et sort de la salle. C'est fait : sans qu'il le sache encore, tandis qu'il se perd dans les rues de Londres, le personnage de Bartleby est maintenant en germination dans sa tête. Voilà la puissance du hasard : toute l'anecdote est inventée, mais ça aurait pu se passer comme ça.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Herman Melville

Lecteurs de Herman Melville Voir plus

Quiz

Voir plus

La citadelle du vertige d'Alain Grousset

De quelle corporation Symon est-il apprenti?

Tailleur de pierre

Sculpteur

Peintre

Verrier

20 questions

452 lecteurs ont répondu

Thème : La citadelle du vertige de

Alain GroussetCréer un quiz sur cet auteur452 lecteurs ont répondu