Nationalité : France

Né(e) le : 30/12/1962

Ajouter des informations

Né(e) le : 30/12/1962

Biographie :

Éric Teyssier est un universitaire et historien français.

Il est agrégé d'histoire (1991), licencié en histoire de l'art et archéologie, diplômé en sciences politiques et docteur en histoire moderne.

Après avoir enseigné trois ans en lycée, il devient professeur agrégé d’histoire (1994) au sien du département d’histoire de l’art de l’Université de Montpellier avant de devenir Maître de conférences à l’Université de Nîmes en 2003. Il est habilité à diriger des recherches (HDR) en histoire ancienne en 2008.

Après son doctorat sur la vente des biens nationaux en Ardèche (2000), il publie de nombreux articles sur l’histoire économique et sociale de la Révolution et de l’Empire. Par le biais de l’histoire vivante et de l’archéologie expérimentale, il s’intéresse ensuite à l’époque romaine et notamment aux gladiateurs dont il devient l’un des spécialistes.

Depuis 2010, il est conseiller historique, scénariste et metteur en scène des "Grands jeux romains" à Nîmes créés par Culturespaces.

Depuis 2014, il anime une émission quotidienne sur France Bleu Gard Lozère : "La minute romaine autour des arènes". Un ouvrage tiré de ces émissions est paru aux éditions Alcide en 2015.

En 2018, il publie son premier roman "Napoléon est revenu !". En 2020 parait un second roman, "L'an 40. La bataille de France" (Michalon), un roman sur la Seconde Guerre mondiale.

À travers différents médias, (reconstitution historique, spectacles, émissions de radio, documentaires, biographies, livres pour enfants, roman...) il est très actif dans le domaine de la vulgarisation historique.

+ Voir plusÉric Teyssier est un universitaire et historien français.

Il est agrégé d'histoire (1991), licencié en histoire de l'art et archéologie, diplômé en sciences politiques et docteur en histoire moderne.

Après avoir enseigné trois ans en lycée, il devient professeur agrégé d’histoire (1994) au sien du département d’histoire de l’art de l’Université de Montpellier avant de devenir Maître de conférences à l’Université de Nîmes en 2003. Il est habilité à diriger des recherches (HDR) en histoire ancienne en 2008.

Après son doctorat sur la vente des biens nationaux en Ardèche (2000), il publie de nombreux articles sur l’histoire économique et sociale de la Révolution et de l’Empire. Par le biais de l’histoire vivante et de l’archéologie expérimentale, il s’intéresse ensuite à l’époque romaine et notamment aux gladiateurs dont il devient l’un des spécialistes.

Depuis 2010, il est conseiller historique, scénariste et metteur en scène des "Grands jeux romains" à Nîmes créés par Culturespaces.

Depuis 2014, il anime une émission quotidienne sur France Bleu Gard Lozère : "La minute romaine autour des arènes". Un ouvrage tiré de ces émissions est paru aux éditions Alcide en 2015.

En 2018, il publie son premier roman "Napoléon est revenu !". En 2020 parait un second roman, "L'an 40. La bataille de France" (Michalon), un roman sur la Seconde Guerre mondiale.

À travers différents médias, (reconstitution historique, spectacles, émissions de radio, documentaires, biographies, livres pour enfants, roman...) il est très actif dans le domaine de la vulgarisation historique.

Ajouter des informations

étiquettes

Videos et interviews (3)

Voir plusAjouter une vidéo

Citations et extraits (20)

Voir plus

Ajouter une citation

A Nîmes comme dans toutes les villes romaines, les morts ne sont pas entassés dans des cimetières clôturés par de hauts murs. Au contraire, les tombes doivent être visibles. Dans ce but, dès que l'on sort de la ville, les monuments funéraires s'offrent aussitôt à la vue des passants. Qu'ils soient humbles ou prestigieux, ces tombeaux se succèdent le long des axes de circulation.

Si Arles conserve de nombreux témoignages de ces sépultures chrétiennes, Nîmes n'en possède pratiquement aucun et les rares exemples conservés au musée ou en ville proviennent des campagnes environnantes. En effet, dès le IIème siècle apr. J.-C. la ville est entrée dans un déclin irréversible et les dernières inscriptions nîmoises datent du tout début du IIIème siècle, bien avant que le christianisme ne s'installe dans la vieille cité romaine.

Ainsi, s'il bénéficie de moyens financiers suffisant, d'une bonne recommandation du gouverneur et de la bienveillance de l'empereur, le fils de notable provincial peut espérer faire carrière à Rome et accéder à des fonctions prestigieuses au sein de l'administration de l'Empire. Plusieurs familles nîmoises ont suivi ce cursus des honneurs et la plus célèbre d'entre elles est celle de l'empereur Antonin le Pieux (138-161). En trois générations, sa famille est passée des magistratures municipales nîmoises à une place au sénat de Rome pour finir sur le trône impérial.

Une autre idée véhiculée par les péplums suggère que tout se passe à Rome ou éventuellement à Pompéi, jamais dans les autres villes de l'Empire. Pourtant, dans cet "Empire-monde" (peuplé de dizaines de différents peuples), rien n'est mieux partagé que la passion des gladiateurs. Au moment de son apogée, au IIème siècle apr. J.-C., le monde romain ne compte pas moins de deux cent cinquante amphithéâtres en pierre. A Nîmes, cette gladiature "provinciale" a laissé des traces particulièrement importantes, à commencer par son amphithéâtre qui, par le nombre de places, se situe parmi les vingt plus grands de l'Empire.

Du temps des Gaulois, il reste surtout le nom de Nîmes. Ce nom vient de "Nemausus" qui est lui-même le dérivé romanisé d'un très vieux nom gaulois, le "nemeton", qui désigne le sanctuaire ou le lieu sacré. Ce "nemeton" a servi de racine au nom propre du dieu local, "Nemaus", un dieu qui résidait voici vingt-trois ou vingt-quatre siècles dans la source des jardins de la Fontaine et dans le bois sacré qui était tout autour.

Aussi, lorsque saint Baudile tente de détourner les Nîmois de leurs antiques rituels, la réaction des habitants du lieu est assez violente. Le premier évangélisateur de la ville est décapité. Les Nîmois n'ont manifestement pas apprécié le discours de cet Orléanais hostile aux anciens dieux qui sont toujours honorés dans le bois sacré.

Ce que l'on attend d'un magistrat, c'est avant toute chose qu'il soit généreux. En effet, l'homme politique n'est pas payé pour son action mais c'est lui qui doit dépenser énormément pour avoir l'honneur de diriger un jour la cité. Aussi faut-il promettre beaucoup. Un spectacle, une fontaine, un banquet, un aqueduc, un amphithéâtre, tout est bon pour être apprécié de ses concitoyens. C'est le principe de l'évergésie, le fondement de toute cité antique: une forme de redistribution des notables au profit de leurs concitoyens en échange du pouvoir et de la respectabilité.

L'approche des historiens antiques est d'ailleurs étonnante quant à l'esclave fugitif : tout porte ces auteurs issus de milieux aisés à détester Spartacus. Pour ces hommes, l'esclavage constitue un élément normal de la société que personne ne condamne vraiment... A Rome, certains philosophes rappellent cependant que l'esclave est un homme et conseillent d'améliorer son sort. Ce n'est que sous l'Empire, lorsque les esclaves sont devenus plus rares et donc plus chers, quel la loi romaine apporte ses premiers adoucissements.

Une fois les Pyrénées passées, Hannibal emprunte la voie Héracléenne qui traverse le sud de la Gaule... Ces dizaines de milliers de guerriers ne s'attardent pas dans la région car Hannibal est pressé d'atteindre Rome où il a une revanche à prendre... Mais ce déferlement n'est pas sans conséquences sur la région car il remet en cause les intérêts commerciaux de Rome et de sa fidèle alliée marseillaise. Aussi les Grecs de Marseille s'empressent de prévenir les Romains du danger. Ces derniers envoient des ambassadeurs qui viennent pour la première fois en Gaule du Sud. La mission de ces émissaires est de convaincre les Gaulois de la région de résister à l'invasion qui menace l'Italie. Cette demande déclenche l'hilarité des chefs gaulois accompagnés de leurs guerriers en armes. D'après Tite Live leur réaction est sans appel: "Quelle impudence! Quelle sottise! Demander que nous attirions sur nous la guerre, pour l'empêcher de passer en Italie! Que nos campagnes soient dévastées, pour préserver du pillage celles de l'étranger."

Les Gaulois constituent le groupe le plus souvent cité par les auteurs antiques qui traitent de la révolte de Spartacus. La raison en est à la fois idéologique et historique. Idéologiquement, le Gaulois demeure l'ennemi juré de Rome. Il a déjà cet emploi avant les guerres puniques et demeure dans le rôle de l'adversaire héréditaire des Romains après la destruction de Carthage. La cause de cette haine remonte à quatre siècles, lorsque les Gaulois de Brennus ont eu l'audace de prendre Rome. Cet exploit, que personne ne retentera pendant huit siècles, est profondément inscrit dans les mythes et les peurs ancestrales des Romains.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Le Monde romain

tourniereric2002

99 livres

Auteurs proches de Éric Teyssier

Lecteurs de Éric Teyssier (131)Voir plus

Quiz

Voir plus

LNHI-76387

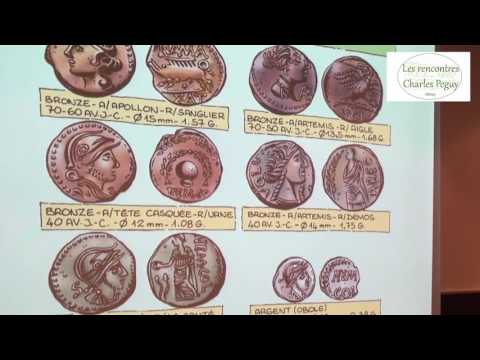

Coïncidence irakienne du IIIe sicle avant J.-C.

pile

face

10 questions

19 lecteurs ont répondu

Thèmes :

hasard

, culture généraleCréer un quiz sur cet auteur19 lecteurs ont répondu