Nationalité : France

Né(e) à : Nancy , le 07/09/1921

Mort(e) à : Rueil-Malmaison , le 16/09/2011

Ajouter des informations

Né(e) à : Nancy , le 07/09/1921

Mort(e) à : Rueil-Malmaison , le 16/09/2011

Biographie :

Lucien Jerphagnon est un philosophe, écrivain et universitaire.

À la libération, il entreprend des études de théologie et de philosophie et rejoint l’Abbaye de Meaux. Il entame un chemin de prêtrise qui le conduira à être ordonné prêtre le 29 juin 1950.

Il poursuit ses études à l’École des Hautes Études et rédige son mémoire pour l’obtention de son diplôme, en Sciences religieuses avec un spécialiste du Jansénisme et du mysticisme, Jean Orcibal .

Il enseigne la philosophie au grand séminaire de Meaux de 1951 à 1961, date à laquelle il choisit de quitter les ordres. En 1962, il épouse Thérèse Noir (1934-2015).

Il devient chargé de recherche au CNRS (1961-1965). Il enseigne la philosophie au lycée Janson-de-Sailly à Paris et devient maître de conférences à l’Université de Besançon (1966-1970). Lucien Jerphagnon enseigne l’histoire de la pensée antique et médiévale à l’Université de Caen (1970-1984). Il prend sa retraite en 1984.

Il est lauréat du Grand prix de l’Académie française pour son ouvrage "Vivre et philosopher sous les Césars" (1980) et lauréat de l’Académie des Sciences morales et politiques pour son édition des "Œuvres de Saint-Augustin" dans la Pléiade (1998-2002).

Il est l'un des membres fondateurs du Centre international d’études platoniciennes et aristotéliciennes d’Athènes.

Spécialiste de la pensée grecque et romaine, auteur de nombreux ouvrages, il a été correspondant de plusieurs revues scientifiques étrangères.

+ Voir plusLucien Jerphagnon est un philosophe, écrivain et universitaire.

À la libération, il entreprend des études de théologie et de philosophie et rejoint l’Abbaye de Meaux. Il entame un chemin de prêtrise qui le conduira à être ordonné prêtre le 29 juin 1950.

Il poursuit ses études à l’École des Hautes Études et rédige son mémoire pour l’obtention de son diplôme, en Sciences religieuses avec un spécialiste du Jansénisme et du mysticisme, Jean Orcibal .

Il enseigne la philosophie au grand séminaire de Meaux de 1951 à 1961, date à laquelle il choisit de quitter les ordres. En 1962, il épouse Thérèse Noir (1934-2015).

Il devient chargé de recherche au CNRS (1961-1965). Il enseigne la philosophie au lycée Janson-de-Sailly à Paris et devient maître de conférences à l’Université de Besançon (1966-1970). Lucien Jerphagnon enseigne l’histoire de la pensée antique et médiévale à l’Université de Caen (1970-1984). Il prend sa retraite en 1984.

Il est lauréat du Grand prix de l’Académie française pour son ouvrage "Vivre et philosopher sous les Césars" (1980) et lauréat de l’Académie des Sciences morales et politiques pour son édition des "Œuvres de Saint-Augustin" dans la Pléiade (1998-2002).

Il est l'un des membres fondateurs du Centre international d’études platoniciennes et aristotéliciennes d’Athènes.

Spécialiste de la pensée grecque et romaine, auteur de nombreux ouvrages, il a été correspondant de plusieurs revues scientifiques étrangères.

Ajouter des informations

étiquettes

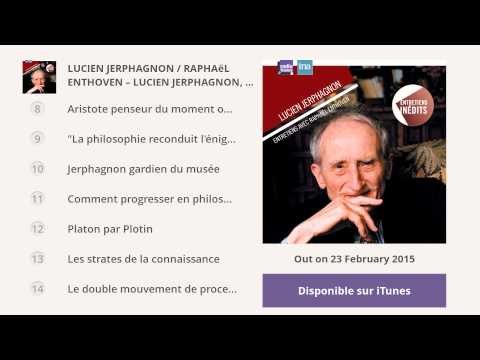

Videos et interviews (10)

Voir plusAjouter une vidéo

Citations et extraits (149)

Voir plus

Ajouter une citation

On n'a pas le droit d'emmerder un lecteur qui ne vous a rien fait.

Les gens qui ont des certitudes sont sûrs de se coucher le soir aussi cons qu'ils se sont levés le matin.

incipit :

Il faut bien le reconnaître, on parle le plus souvent pour ne rien dire, ou dire des riens. Nécessités de la vie quotidienne, bien sûr, de l'implantation sociale. Enchaînement de répons dans la liturgie de la communication, contribution plus ou moins généreuse à la pérennité des milieux qu'on traverse au jour le jour.

Il arrive cependant qu'on ait quelque chose à dire, à quoi l'on tient. Ce peut être un message à délivrer, une information, un enseignement à dispenser, une plaidoirie, et d'autres choses encore dans lesquelles on s'implique plus ou moins. De façon plus intime, on peut parler parce qu'on voit là quelque intérêt ou bénéfice, ou encore parce qu'on est sous l'empire de quelque passion, voire d'une levée d'inhibition, in poculis, disait Cicéron, entre deux verres. On s'entend dire : "Ecoutez, je vais vous parler franchement..." L'adverbe, déjà, souligne l'exception, et l'interlocuteur s'inquiète du motif. Il peut d'ailleurs arriver qu'on soit sincère : "Que votre oui soit oui", disait Jésus. Cela s'est vu.

Il faut bien le reconnaître, on parle le plus souvent pour ne rien dire, ou dire des riens. Nécessités de la vie quotidienne, bien sûr, de l'implantation sociale. Enchaînement de répons dans la liturgie de la communication, contribution plus ou moins généreuse à la pérennité des milieux qu'on traverse au jour le jour.

Il arrive cependant qu'on ait quelque chose à dire, à quoi l'on tient. Ce peut être un message à délivrer, une information, un enseignement à dispenser, une plaidoirie, et d'autres choses encore dans lesquelles on s'implique plus ou moins. De façon plus intime, on peut parler parce qu'on voit là quelque intérêt ou bénéfice, ou encore parce qu'on est sous l'empire de quelque passion, voire d'une levée d'inhibition, in poculis, disait Cicéron, entre deux verres. On s'entend dire : "Ecoutez, je vais vous parler franchement..." L'adverbe, déjà, souligne l'exception, et l'interlocuteur s'inquiète du motif. Il peut d'ailleurs arriver qu'on soit sincère : "Que votre oui soit oui", disait Jésus. Cela s'est vu.

L'air du temps s'engouffre dans les esprits proportionnellement au vide qu'il y trouve, la culture constituant le seul filtre efficace.

Il n'y a d'amour vrai que dans la rencontre de deux êtres qui découvrent que l'autre est seul à être lui, dans l'éternité. À partir de ce moment, on n'est plus libre de soi ! L'amour nous fait craindre la mort de l'autre à chaque instant. Quand on fait un mariage d'amour, on promène une angoisse pour toujours. Mais si c'était à refaire, je le referais avec la même.

[Relax67: Lucien Jerphagnon commente les légendes sur les premiers rois de Rome]

Il ne serait évidemment pas raisonnable de prendre au pied de la lettre ces légendes, dont on se trouva bien jusqu'au milieu du XVIIIe siècle... On serait pourtant mal inspiré de les rejeter en bloc, et cela pour deux raisons. D'abord parce que certains de leurs éléments ont trouvé dans l'archéologie moderne une confirmation. Mais surtout, à mon sens, parce qu'elles nous délivrent un enseignement plus important qu'on ne le pense souvent. L'ouvrage d'Alexandre Grandazzi, "la Fondation de Rome" (1991), l'a confirmé: entre le "tout est vrai" et le "tout est faux", il y a la conquête des certitudes partielles.

Il ne serait évidemment pas raisonnable de prendre au pied de la lettre ces légendes, dont on se trouva bien jusqu'au milieu du XVIIIe siècle... On serait pourtant mal inspiré de les rejeter en bloc, et cela pour deux raisons. D'abord parce que certains de leurs éléments ont trouvé dans l'archéologie moderne une confirmation. Mais surtout, à mon sens, parce qu'elles nous délivrent un enseignement plus important qu'on ne le pense souvent. L'ouvrage d'Alexandre Grandazzi, "la Fondation de Rome" (1991), l'a confirmé: entre le "tout est vrai" et le "tout est faux", il y a la conquête des certitudes partielles.

Le bon professeur, c'est celui qui donne envie d'être un bon élève. (p.113).

S’il me fallait absolument définir le malheur de l'époque présente, je serai tenté de dire: c'est de croire que le bonheur lui est dû. Le bonheur au sens où on l'entend: l'argent, le... sexe puisqu'on localise l'amour, le maximum de loisir. Bref, le malheur de notre temps est de s’être fait une trop courte idée du bonheur. (p.225).

Si tu veux mon sentiment, clarissime légat et néanmoins ami, tes chrétiens sont en train de prendre notre place. Je crains bien qu'un jour, l'Agneau ne finisse par bouffer la Louve. Voilà pourquoi mieux vaudrait, comment dire?, mieux vaudrait lui couper l'appétit avant qu'il ne soit trop tard. Mais si possible en douceur, sans créer de remous.

Ainsi, la Cité heureuse a besoin de principes exacts selon lesquels fonctionner; ses dirigeants doivent se retirer de la foire aux opinions pour accéder à la pure objectivité, essentielle, immuable, guide et règle de toute pensée et de toute action.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Lucien Jerphagnon

Quiz

Voir plus

C'était mieux avant...

« Mon Dieu, protégez-nous de ceux qui nous veulent trop de bien ! » Indice : philosophe et musicologue

Henri de Montherlant

Jean d’Ormesson

Roger Martin du Gard

Vladimir Jankélévitch

16 questions

218 lecteurs ont répondu

Thème : C'était mieux avant suivi du Petit livre des citations latines de

Lucien JerphagnonCréer un quiz sur cet auteur218 lecteurs ont répondu