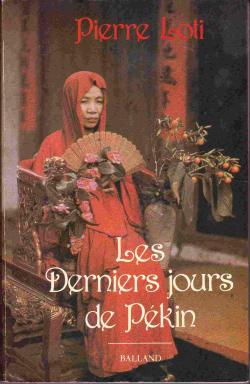

Citations sur Les derniers jours de Pékin (23)

AU TEMPLE DES LAMAS

Le temple des Lamas, le plus vieux sanctuaire de Pékin et l’un des plus singuliers du monde, contient à profusion des merveilles d’ancienne orfèvrerie chinoise et d’inestimables bibliothèques.

On l’a très peu vu, ce temple précieux, bien qu’il ait duré des siècles. Avant l’invasion européenne de cette année, l’accès en était strictement interdit aux « barbares d’Occident ». Et depuis que les alliés sont maîtres de Pékin, on n’y est guère allé non plus ; il a pour sauvegarde sa situation même, contre l’angle de la muraille tartare, dans une partie tout à fait morte de cette ville — qui se meurt de siècle en siècle, par quartiers, comme se dessèchent branche par branche les vieux arbres.

Quand j’y viens aujourd’hui en pèlerinage avec les membres de la légation de France, nous y pénétrons tous pour la première fois de notre vie.

Pour nous y rendre, sous le vent glacé et l’éternelle poussière, nous avons d’abord traversé le « marché de l’Est », trois ou quatre kilomètres d’un Pékin insolite et lamentable, un Pékin de crise et de déroute, où tout se vend par terre, étalé sur les immondices et sur la cendre. À la guenille et à la ferraille se mêlent d’introuvables choses, que des générations de mandarins s’étaient pieusement transmises ; les vieux palais détruits ont vomi là, comme les maisons de pauvres, leur plus étonnant contenu séculaire ; des débris sordides et des débris merveilleux ; à côté d’une loque empestée, un bibelot de trois mille ans. Le long des maisons, à perte de vue, pendent à des clous des défroques de morts et de mortes, formant une boutique à la toilette extravagante et sans fin ; des fourrures opulentes de Mongolie, volées chez des riches ; des costumes clinquants de courtisane, ou des robes en soies lourdes et magnifiques, ayant appartenu à des grandes dames disparues. La populace chinoise — qui aura cent fois plus fait que l’invasion des alliés pour le pillage, l’incendie et la destruction de Pékin, — la basse populace uniformément sale, en robe de coton bleu, avec de mauvais petits yeux louches, grouille, pullule là dedans, innombrable et pressée, soulevant la poussière et les microbes en tourbillons noirs. Et d’ignobles drôles à longue queue circulent au milieu de la foule, offrant pour quelques piastres des robes d’hermine ou des renards bleus, des zibelines admirables, dans la hâte de s’en défaire et la peur d’être pris.

⁂

Cependant le silence se fait par degrés, à mesure que nous approchons du but de notre course ; aux rues agitées, aux rues encombrées, succèdent peu à peu les rues mortes de vieillesse, où il n’y a plus de passants ; l’herbe verdit au seuil des portes et on voit, au-dessus des murs abandonnés, monter des arbres aux branches noueuses comme de vieux bras.

Nous mettons pied à terre devant un portail croulant, qui semble donner sur un parc pour promenades de fantômes, — et c’est, cela, l’entrée du temple.

Quel accueil nous fera-t-on dans cet enclos de mystère ? Nous n’en savons rien, et d’abord il n’y a personne pour nous recevoir.

Mais le chef des lamas parait bientôt, avec des saluts, apportant ses clefs, et nous le suivons à travers le petit parc funèbre.

Robe violette et chevelure rasée, figure de vieille cire, à la fois souriante, épeurée et hostile, il nous conduit à un second portail ouvrant sur une immense cour dallée de pierres blanches, que les premiers bâtiments du temple entourent de leurs murs compliqués, fouillés, de leurs toits courbes et griffus, de leurs masses inquiétantes et hermétiquement fermées, — tout cela couleur d’ocre et de rouille, avec des reflets d’or jetés sur le haut des tuiles par le triste soleil du soir.

La cour est déserte, et l’herbe des ruines, il va sans dire, croît entre ses dalles. Et sur des estrades de marbre blanc, devant les portes closes de ces grands temples rouillés par les siècles, sont rangés des « moulins-à-prières » sortes de troncs de cône en bronze gravés de signes secrets, que l’on fait tourner, tourner, en murmurant des paroles inintelligibles pour les hommes de nos jours…

Dans la vieille Asie, notre aïeule, il m’est arrivé de pénétrer au fond de bien des sanctuaires sans âge, et de frémir d’une angoisse essentiellement indéfinissable, devant des symboles au sens depuis des siècles perdu. Mais cette sorte d’angoisse-là jamais ne s’était compliquée d’autant de mélancolie que ce soir, par ce vent froid, dans la solitude, dans le délabrement de cette cour, sur ces pavés blancs et ces herbes, entre ces mystérieuses façades couleur d’ocre et de rouille, devant la muette rangée de ces moulins-à-prière.

⁂

De jeunes lamas, venus sans bruit comme des ombres, apparaissent l’un après l’autre derrière nous ; même des enfants lamas, — car on commence de les instruire tout petits dans ces rites millénaires que personne ne comprend plus.

Ils sont jeunes, mais ils n’ont aucune jeunesse d’aspect ; la sénilité est sur eux, irrémédiable, avec je ne sais quelle hébétude mystique ; leurs regards ont l’air de venir du fond des siècles et de s’être ternis en route. Pauvreté ou renoncement, leurs robes jaunes ne sont plus que des loques décolorées, sur leurs maigres corps. On les dirait tous, costumes et visages, saupoudrés de la cendre du temps, comme leur culte et comme leur sanctuaire.

Ils veulent bien nous montrer, dans ces grands bâtiments aujourd’hui anéantis, tout ce que nous désirons voir, — et on commence par les salles d’étude, où se sont lentement formées tant de générations de prêtres figés et obscurs.

En y regardant de près, on s’aperçoit que toutes ces murailles, à présent couleur de métal oxydé, ont été jadis chamarrées de dessins éclatants, de laques et de dorures ; pour les unifier ainsi dans des tons de vieux bronze, il a fallu une suite indéfinie d’étés brûlants et d’hivers glacés, avec toujours cette poussière, cette poussière incessante, soufflée sur Pékin par les déserts de Mongolie.

Elles sont très sombres, leurs salles d’étude, — et le contraire nous eût surpris ; cela explique d’ailleurs leurs yeux bombés dans leurs paupières fanées. Très sombres, mais immenses, somptueuses encore malgré la décrépitude, et conçues dans des proportions grandioses, comme tous les monuments anciens de cette ville, qui fut en son temps la plus magnifique du monde. Les hauts plafonds, où s’enroulent des chimères d’or, sont soutenus par des colonnes de laque. Les petits sièges pour les étudiants, les petits pupitres sculptés s’alignent par centaines, usés, rongés, déformés sous les frottements humains. Des dieux en robe dorée, assis dans les coins, brillent de reflets atténués. Des tentures murales, d’un travail ancien et sans prix, représentent, parmi des nuages, les béatitudes des paradis du Néant. Et les bibliothèques débordent de manuscrits, les uns ayant forme de livres, les autres en grands rouleaux, enveloppés dans des soies éteintes.

On nous montre ensuite un premier temple, — et c’est un chatoiement d’ors aussitôt que la porte s’ouvre. Des ors discrets, ayant ces tons chauds et un peu rouges que les laques prennent au cours des siècles. Trois autels d’or, où trônent, au milieu d’une pléiade de petits dieux d’or tous pareils entre eux, trois grands dieux d’or aux paupières baissées. Toutes pareilles aussi, en leur raideur archaïque, les gerbes de fleurs d’or plantées dans les vases d’or qui s’alignent devant ces autels. Du reste, la répétition, la multiplication obstinée des mêmes choses, des mêmes attitudes et des mêmes visages est un des caractères de l’art immuable des pagodes. Ainsi que dans tous les temples d’autrefois, il n’y a aucune ouverture pour la lumière ; seules, les lueurs glissées dans l’entre-bâillement des portes éclairent par en-dessous le sourire des grandes idoles assises et l’enlacement des chimères qui se contournent dans les nuages du plafond. Rien n’a été touché, rien n’a été enlevé, pas même les cloisonnés admirables où brûlent des baguettes parfumées ; évidemment on a ignoré ce lieu, on y est à peine venu.

Derrière ce temple, derrière ses dépendances poussiéreuses et déjà pleines d’ombre, où sont figurés les supplices de l’enfer bouddhique, les lamas nous conduisent dans une seconde cour aux dalles blanches, en tout semblable à la première ; même délabrement et même solitude, entre les mêmes murailles aux nuances de cuivre et de rouille.

Après cette seconde cour, un second temple, tellement identique au premier, tellement, qu’on se demande si on n’est pas le jouet de quelque illusion, dans ce domaine des Esprits étranges : mêmes figures et mêmes sourires, aux mêmes places ; mêmes bouquets dorés dans des vases d’or ; reproduction patiente et servile des mêmes magnificences.

Après ce second temple, une troisième cour, encore pareille aux deux autres, avec un troisième temple qui se dresse au fond, pareil aux deux premiers ! Toute pareille, cette cour, avec la même herbe de cimetière entre ses dalles usées. Mais le soleil plus bas n’éclaire plus que le faîte extrême des toits de faïence, les mille petits monstres d’émail jaune qui ont l’air de se poursuivre sur la courbure des tuiles. On frissonne de froid, le vent devenu plus âpre. Et les pigeons qui nichent aux corniches sculptées s’agitent déjà pour leur couchage, tandis que s’éveillent des hiboux silencieux qui commencent à tournoyer.

Ainsi que nous l’attendions, ce dernier temple — le plus caduc peut-être, le plus déjeté et le plus vermoulu — ne présente que la répétition obsédante des deux autres, — sauf pourtant l’idole du centre qui, au lieu d’être assise et de taille humaine, surgit debout, géante, imprévue et presque effroyable. Les plafonds d’or, coupés pour la laisser passer, lui arrivent à mi-jambe, et elle monte toute droite sous une espèce de clocher doré, qui la lient par trop étroitement emboîtée. Pour voir son visage, il faut s’approcher tout contre les autels, et lever la tête au milieu des brûle-parfums et des rigides fleurs : on dirait alors un

Le temple des Lamas, le plus vieux sanctuaire de Pékin et l’un des plus singuliers du monde, contient à profusion des merveilles d’ancienne orfèvrerie chinoise et d’inestimables bibliothèques.

On l’a très peu vu, ce temple précieux, bien qu’il ait duré des siècles. Avant l’invasion européenne de cette année, l’accès en était strictement interdit aux « barbares d’Occident ». Et depuis que les alliés sont maîtres de Pékin, on n’y est guère allé non plus ; il a pour sauvegarde sa situation même, contre l’angle de la muraille tartare, dans une partie tout à fait morte de cette ville — qui se meurt de siècle en siècle, par quartiers, comme se dessèchent branche par branche les vieux arbres.

Quand j’y viens aujourd’hui en pèlerinage avec les membres de la légation de France, nous y pénétrons tous pour la première fois de notre vie.

Pour nous y rendre, sous le vent glacé et l’éternelle poussière, nous avons d’abord traversé le « marché de l’Est », trois ou quatre kilomètres d’un Pékin insolite et lamentable, un Pékin de crise et de déroute, où tout se vend par terre, étalé sur les immondices et sur la cendre. À la guenille et à la ferraille se mêlent d’introuvables choses, que des générations de mandarins s’étaient pieusement transmises ; les vieux palais détruits ont vomi là, comme les maisons de pauvres, leur plus étonnant contenu séculaire ; des débris sordides et des débris merveilleux ; à côté d’une loque empestée, un bibelot de trois mille ans. Le long des maisons, à perte de vue, pendent à des clous des défroques de morts et de mortes, formant une boutique à la toilette extravagante et sans fin ; des fourrures opulentes de Mongolie, volées chez des riches ; des costumes clinquants de courtisane, ou des robes en soies lourdes et magnifiques, ayant appartenu à des grandes dames disparues. La populace chinoise — qui aura cent fois plus fait que l’invasion des alliés pour le pillage, l’incendie et la destruction de Pékin, — la basse populace uniformément sale, en robe de coton bleu, avec de mauvais petits yeux louches, grouille, pullule là dedans, innombrable et pressée, soulevant la poussière et les microbes en tourbillons noirs. Et d’ignobles drôles à longue queue circulent au milieu de la foule, offrant pour quelques piastres des robes d’hermine ou des renards bleus, des zibelines admirables, dans la hâte de s’en défaire et la peur d’être pris.

⁂

Cependant le silence se fait par degrés, à mesure que nous approchons du but de notre course ; aux rues agitées, aux rues encombrées, succèdent peu à peu les rues mortes de vieillesse, où il n’y a plus de passants ; l’herbe verdit au seuil des portes et on voit, au-dessus des murs abandonnés, monter des arbres aux branches noueuses comme de vieux bras.

Nous mettons pied à terre devant un portail croulant, qui semble donner sur un parc pour promenades de fantômes, — et c’est, cela, l’entrée du temple.

Quel accueil nous fera-t-on dans cet enclos de mystère ? Nous n’en savons rien, et d’abord il n’y a personne pour nous recevoir.

Mais le chef des lamas parait bientôt, avec des saluts, apportant ses clefs, et nous le suivons à travers le petit parc funèbre.

Robe violette et chevelure rasée, figure de vieille cire, à la fois souriante, épeurée et hostile, il nous conduit à un second portail ouvrant sur une immense cour dallée de pierres blanches, que les premiers bâtiments du temple entourent de leurs murs compliqués, fouillés, de leurs toits courbes et griffus, de leurs masses inquiétantes et hermétiquement fermées, — tout cela couleur d’ocre et de rouille, avec des reflets d’or jetés sur le haut des tuiles par le triste soleil du soir.

La cour est déserte, et l’herbe des ruines, il va sans dire, croît entre ses dalles. Et sur des estrades de marbre blanc, devant les portes closes de ces grands temples rouillés par les siècles, sont rangés des « moulins-à-prières » sortes de troncs de cône en bronze gravés de signes secrets, que l’on fait tourner, tourner, en murmurant des paroles inintelligibles pour les hommes de nos jours…

Dans la vieille Asie, notre aïeule, il m’est arrivé de pénétrer au fond de bien des sanctuaires sans âge, et de frémir d’une angoisse essentiellement indéfinissable, devant des symboles au sens depuis des siècles perdu. Mais cette sorte d’angoisse-là jamais ne s’était compliquée d’autant de mélancolie que ce soir, par ce vent froid, dans la solitude, dans le délabrement de cette cour, sur ces pavés blancs et ces herbes, entre ces mystérieuses façades couleur d’ocre et de rouille, devant la muette rangée de ces moulins-à-prière.

⁂

De jeunes lamas, venus sans bruit comme des ombres, apparaissent l’un après l’autre derrière nous ; même des enfants lamas, — car on commence de les instruire tout petits dans ces rites millénaires que personne ne comprend plus.

Ils sont jeunes, mais ils n’ont aucune jeunesse d’aspect ; la sénilité est sur eux, irrémédiable, avec je ne sais quelle hébétude mystique ; leurs regards ont l’air de venir du fond des siècles et de s’être ternis en route. Pauvreté ou renoncement, leurs robes jaunes ne sont plus que des loques décolorées, sur leurs maigres corps. On les dirait tous, costumes et visages, saupoudrés de la cendre du temps, comme leur culte et comme leur sanctuaire.

Ils veulent bien nous montrer, dans ces grands bâtiments aujourd’hui anéantis, tout ce que nous désirons voir, — et on commence par les salles d’étude, où se sont lentement formées tant de générations de prêtres figés et obscurs.

En y regardant de près, on s’aperçoit que toutes ces murailles, à présent couleur de métal oxydé, ont été jadis chamarrées de dessins éclatants, de laques et de dorures ; pour les unifier ainsi dans des tons de vieux bronze, il a fallu une suite indéfinie d’étés brûlants et d’hivers glacés, avec toujours cette poussière, cette poussière incessante, soufflée sur Pékin par les déserts de Mongolie.

Elles sont très sombres, leurs salles d’étude, — et le contraire nous eût surpris ; cela explique d’ailleurs leurs yeux bombés dans leurs paupières fanées. Très sombres, mais immenses, somptueuses encore malgré la décrépitude, et conçues dans des proportions grandioses, comme tous les monuments anciens de cette ville, qui fut en son temps la plus magnifique du monde. Les hauts plafonds, où s’enroulent des chimères d’or, sont soutenus par des colonnes de laque. Les petits sièges pour les étudiants, les petits pupitres sculptés s’alignent par centaines, usés, rongés, déformés sous les frottements humains. Des dieux en robe dorée, assis dans les coins, brillent de reflets atténués. Des tentures murales, d’un travail ancien et sans prix, représentent, parmi des nuages, les béatitudes des paradis du Néant. Et les bibliothèques débordent de manuscrits, les uns ayant forme de livres, les autres en grands rouleaux, enveloppés dans des soies éteintes.

On nous montre ensuite un premier temple, — et c’est un chatoiement d’ors aussitôt que la porte s’ouvre. Des ors discrets, ayant ces tons chauds et un peu rouges que les laques prennent au cours des siècles. Trois autels d’or, où trônent, au milieu d’une pléiade de petits dieux d’or tous pareils entre eux, trois grands dieux d’or aux paupières baissées. Toutes pareilles aussi, en leur raideur archaïque, les gerbes de fleurs d’or plantées dans les vases d’or qui s’alignent devant ces autels. Du reste, la répétition, la multiplication obstinée des mêmes choses, des mêmes attitudes et des mêmes visages est un des caractères de l’art immuable des pagodes. Ainsi que dans tous les temples d’autrefois, il n’y a aucune ouverture pour la lumière ; seules, les lueurs glissées dans l’entre-bâillement des portes éclairent par en-dessous le sourire des grandes idoles assises et l’enlacement des chimères qui se contournent dans les nuages du plafond. Rien n’a été touché, rien n’a été enlevé, pas même les cloisonnés admirables où brûlent des baguettes parfumées ; évidemment on a ignoré ce lieu, on y est à peine venu.

Derrière ce temple, derrière ses dépendances poussiéreuses et déjà pleines d’ombre, où sont figurés les supplices de l’enfer bouddhique, les lamas nous conduisent dans une seconde cour aux dalles blanches, en tout semblable à la première ; même délabrement et même solitude, entre les mêmes murailles aux nuances de cuivre et de rouille.

Après cette seconde cour, un second temple, tellement identique au premier, tellement, qu’on se demande si on n’est pas le jouet de quelque illusion, dans ce domaine des Esprits étranges : mêmes figures et mêmes sourires, aux mêmes places ; mêmes bouquets dorés dans des vases d’or ; reproduction patiente et servile des mêmes magnificences.

Après ce second temple, une troisième cour, encore pareille aux deux autres, avec un troisième temple qui se dresse au fond, pareil aux deux premiers ! Toute pareille, cette cour, avec la même herbe de cimetière entre ses dalles usées. Mais le soleil plus bas n’éclaire plus que le faîte extrême des toits de faïence, les mille petits monstres d’émail jaune qui ont l’air de se poursuivre sur la courbure des tuiles. On frissonne de froid, le vent devenu plus âpre. Et les pigeons qui nichent aux corniches sculptées s’agitent déjà pour leur couchage, tandis que s’éveillent des hiboux silencieux qui commencent à tournoyer.

Ainsi que nous l’attendions, ce dernier temple — le plus caduc peut-être, le plus déjeté et le plus vermoulu — ne présente que la répétition obsédante des deux autres, — sauf pourtant l’idole du centre qui, au lieu d’être assise et de taille humaine, surgit debout, géante, imprévue et presque effroyable. Les plafonds d’or, coupés pour la laisser passer, lui arrivent à mi-jambe, et elle monte toute droite sous une espèce de clocher doré, qui la lient par trop étroitement emboîtée. Pour voir son visage, il faut s’approcher tout contre les autels, et lever la tête au milieu des brûle-parfums et des rigides fleurs : on dirait alors un

C’est une salle unique, immense, grandiose et sombre, tout en or fané, mourant, passé au rougeâtre de cuivre. Au fond, s’alignent neuf portes mystérieuses, dont les doubles battants somptueux ont été scellés de cachets à la cire. Au milieu, sont restées les tables sur lesquelles on posait pieusement les repas pour les Mânes des ancêtres — et où, le jour de la prise de la « Ville jaune », nos soldats qui avaient faim furent heureux de trouver toute servie une collation imprévue. Et à chaque extrémité de la salle sonore, des carillons et des instruments à cordes attendent l’heure, qui ne reviendra peut-être jamais plus, de faire de la musique aux Ombres ; longues cithares horizontales, rendant des sons graves et que supportent des monstres d’or aux yeux fermés ; carillons gigantesques, l’un de cloches, l’autre de plaques de marbre et de jade suspendues par des chaînes d’or, et tous deux surmontés de grandes bêtes fantastiques, qui déploient leurs ailes d’or, dans la pénombre éternelle, vers les plafonds d’or.

Il y a aussi des armoires de laque, grandes comme des maisons, contenant des collections de peintures anciennes roulées sur des bâtons d’ébène ou d’ivoire et enveloppées dans des soies impériales.

Il en est de merveilleuses, — révélation d’un art chinois que l’on ne soupçonne guère en Occident, d’un art au moins égal au nôtre, bien que profondément dissemblable. Portraits d’empereurs en chasse ou en rêverie solitaire dans des forêts, dans des sites sauvages qui donnent l’effroi et le nostalgique désir de la nature d’autrefois, du monde inviolé des rochers et des arbres. Portraits d’impératrices mortes, peints à l’aquarelle sur des soies bises, et rappelant un peu la grâce candide des Primitifs italiens ; portraits pâles, pâles, presque incolores, comme si c’étaient plutôt des reflets de personnes, vaguement fixés et prêts à fuir ; la perfection du modelé, obtenue avec rien, mais toute l’intensité concentrée dans les yeux que l’on sent ressemblants et qui vous font vivre, pour une étrange minute, face à face avec des princesses passées, endormies depuis des siècles sous les mausolées prodigieux… Et toutes ces peintures étaient des choses sacro-saintes, que jamais les Européens n’avaient vues, dont ils ne se doutaient même pas.

D’autres rouleaux, tout en longueur, qui, déployés sur les dalles, ont bien six ou huit mètres, représentent des cortèges, des réceptions à la Cour, des défilés d’ambassades, de cavaliers, d’armées, d’étendards : milliers de petits bonshommes dont les vêtements, les broderies, les armes supporteraient qu’on les regardât à la loupe. L’histoire du costume et du cérémonial chinois à travers les âges tient tout entière dans ces précieuses miniatures. — Nous y trouvons même la réception, par je ne sais quel empereur, d’une ambassade de Louis XIV : petits personnages aux figures très françaises, habillés comme pour se pavaner à Versailles, avec la perruque à l’instar du Roi-Soleil.

⁂

Dans le fond du temple, les neuf portes magnifiques, aux battants scellés, ferment les autels mortuaires de neuf empereurs. On veut bien briser pour moi les cachets de cire rouge et déchirer les bandelettes de toile à l’une de ces entrées si défendues, et je pénètre dans un des sanctuaires très sacrés, — celui du grand empereur Kouang-Su, dont la gloire resplendissait au commencement du xviiie siècle. Un sergent m’accompagne par ordre dans cette profanation, tenant à la main une bougie allumée qui semble brûler ici à regret, dans l’air plus rare et le froid du sépulcre.

Le temple était déjà bien sombre ; mais à présent c’est la nuit noire, et on dirait qu’on a jeté de la terre et de la cendre sur les choses : toujours cette poussière, qui s’accumule sans trêve sur Pékin, comme un indice de vétusté et de mort. Passant de la lumière du jour, si amortie qu’elle soit, à la lueur d’une petite bougie effarée dans des ténèbres, on y voit d’abord confusément, et il y a une hésitation de la première minute, surtout si le lieu est saisissant par lui-même. J’ai devant moi un escalier de quelques marches, montant à une sorte de tabernacle qui me paraît chargé d’objets d’un art presque inconnu.

Et, à droite et à gauche, fermés par des serrures compliquées, sont des bahuts austères, en laque noir, dont il m’est permis de visiter l’intérieur : dans leurs compartiments, dans leurs doubles fonds à secret, ont été ensevelis par centaines les cachets impériaux de ce souverain, lourds cachets frappés pour toutes les circonstances de sa vie et tous les actes de son règne, en blocs d’onyx, de jade ou d’or ; reliques sans prix auxquelles on ne devait plus toucher après les funérailles et qui dormaient là depuis deux fois cent ans.

Je monte ensuite au tabernacle, et le sergent promène sa petite bougie devant les merveilles qui sont là, sceptres de jade, vases aux formes d’une simplicité étrange et exquise, ou d’une complication déroutante, en jade sombre, en jade blême, en cloisonné sur or, ou en or massif… Et derrière cet autel, dans un recul d’obscurité, une grande figure, que je n’avais pas aperçue encore, me suit d’un regard oblique entre deux rideaux de soie jaune impérial, dont tous les plis sont devenus presque noirs de poussière : un pâle portrait de l’empereur défunt, un portrait en pied de grandeur naturelle, si effacé à la lueur de notre misérable bougie barbare, que l’on dirait l’image d’un fantôme reflétée dans une glace ternie… Or, quel sacrilège sans nom, aux yeux de ce mort, l’ouverture par nous des bahuts où reposent ses cachets, et rien que notre seule présence, dans ce lieu impénétrable entre tous, au milieu d’une impénétrable ville !…

Quand tout est soigneusement refermé, quand on a remis en place les scellés de cire rouge et rendu le pâle reflet du vieil empereur à son silence, à ses ténèbres habituelles, j’ai hâte de sortir du froid tombal qu’il fait ici, de respirer plus d’air, de retrouver sur la terrasse, à côté des bêtes de bronze, un peu du soleil d’automne filtré entre les branches des cèdres.

Je vais aujourd’hui déjeuner à l’extrême nord du bois impérial, invité par des officiers français qui sont logés là, au « Temple des vers à soie ». Et chez eux, c’est encore un admirable vieux sanctuaire, précédé de cours pompeuses, où des vases de bronze décorent des terrasses de marbre. — Un monde de temples et de palais dans la verdure, cette « Ville jaune ». Jusqu’au mois dernier, les voyageurs qui croyaient visiter la Chine et pour qui tout cela restait muré, interdit, vraiment ne pouvaient rien imaginer du Pékin merveilleux que la guerre vient de nous ouvrir.

⁂

Quand, vers deux heures, je reprends le chemin de mon palais de la Rotonde, un brûlant soleil rayonne sur les cèdres noirs, sur les saules qui s’effeuillent ; comme en été, on recherche l’ombre. Et, près de ma porte, à l’entrée du Pont de Marbre, mes mornes voisins, les deux cadavres en robe bleue qui gisent parmi les lotus, baignent dans une ironique splendeur de lumière.

Après que les soldats de garde ont refermé derrière moi l’espèce de poterne basse par où l’on accède à mes jardins suspendus, me voici de nouveau seul dans le silence, — jusqu’à l’heure où les rayons de ce soleil, tombant plus obliques et plus rougis sur ma table à écrire, m’annonceront le triste soir.

Il y a aussi des armoires de laque, grandes comme des maisons, contenant des collections de peintures anciennes roulées sur des bâtons d’ébène ou d’ivoire et enveloppées dans des soies impériales.

Il en est de merveilleuses, — révélation d’un art chinois que l’on ne soupçonne guère en Occident, d’un art au moins égal au nôtre, bien que profondément dissemblable. Portraits d’empereurs en chasse ou en rêverie solitaire dans des forêts, dans des sites sauvages qui donnent l’effroi et le nostalgique désir de la nature d’autrefois, du monde inviolé des rochers et des arbres. Portraits d’impératrices mortes, peints à l’aquarelle sur des soies bises, et rappelant un peu la grâce candide des Primitifs italiens ; portraits pâles, pâles, presque incolores, comme si c’étaient plutôt des reflets de personnes, vaguement fixés et prêts à fuir ; la perfection du modelé, obtenue avec rien, mais toute l’intensité concentrée dans les yeux que l’on sent ressemblants et qui vous font vivre, pour une étrange minute, face à face avec des princesses passées, endormies depuis des siècles sous les mausolées prodigieux… Et toutes ces peintures étaient des choses sacro-saintes, que jamais les Européens n’avaient vues, dont ils ne se doutaient même pas.

D’autres rouleaux, tout en longueur, qui, déployés sur les dalles, ont bien six ou huit mètres, représentent des cortèges, des réceptions à la Cour, des défilés d’ambassades, de cavaliers, d’armées, d’étendards : milliers de petits bonshommes dont les vêtements, les broderies, les armes supporteraient qu’on les regardât à la loupe. L’histoire du costume et du cérémonial chinois à travers les âges tient tout entière dans ces précieuses miniatures. — Nous y trouvons même la réception, par je ne sais quel empereur, d’une ambassade de Louis XIV : petits personnages aux figures très françaises, habillés comme pour se pavaner à Versailles, avec la perruque à l’instar du Roi-Soleil.

⁂

Dans le fond du temple, les neuf portes magnifiques, aux battants scellés, ferment les autels mortuaires de neuf empereurs. On veut bien briser pour moi les cachets de cire rouge et déchirer les bandelettes de toile à l’une de ces entrées si défendues, et je pénètre dans un des sanctuaires très sacrés, — celui du grand empereur Kouang-Su, dont la gloire resplendissait au commencement du xviiie siècle. Un sergent m’accompagne par ordre dans cette profanation, tenant à la main une bougie allumée qui semble brûler ici à regret, dans l’air plus rare et le froid du sépulcre.

Le temple était déjà bien sombre ; mais à présent c’est la nuit noire, et on dirait qu’on a jeté de la terre et de la cendre sur les choses : toujours cette poussière, qui s’accumule sans trêve sur Pékin, comme un indice de vétusté et de mort. Passant de la lumière du jour, si amortie qu’elle soit, à la lueur d’une petite bougie effarée dans des ténèbres, on y voit d’abord confusément, et il y a une hésitation de la première minute, surtout si le lieu est saisissant par lui-même. J’ai devant moi un escalier de quelques marches, montant à une sorte de tabernacle qui me paraît chargé d’objets d’un art presque inconnu.

Et, à droite et à gauche, fermés par des serrures compliquées, sont des bahuts austères, en laque noir, dont il m’est permis de visiter l’intérieur : dans leurs compartiments, dans leurs doubles fonds à secret, ont été ensevelis par centaines les cachets impériaux de ce souverain, lourds cachets frappés pour toutes les circonstances de sa vie et tous les actes de son règne, en blocs d’onyx, de jade ou d’or ; reliques sans prix auxquelles on ne devait plus toucher après les funérailles et qui dormaient là depuis deux fois cent ans.

Je monte ensuite au tabernacle, et le sergent promène sa petite bougie devant les merveilles qui sont là, sceptres de jade, vases aux formes d’une simplicité étrange et exquise, ou d’une complication déroutante, en jade sombre, en jade blême, en cloisonné sur or, ou en or massif… Et derrière cet autel, dans un recul d’obscurité, une grande figure, que je n’avais pas aperçue encore, me suit d’un regard oblique entre deux rideaux de soie jaune impérial, dont tous les plis sont devenus presque noirs de poussière : un pâle portrait de l’empereur défunt, un portrait en pied de grandeur naturelle, si effacé à la lueur de notre misérable bougie barbare, que l’on dirait l’image d’un fantôme reflétée dans une glace ternie… Or, quel sacrilège sans nom, aux yeux de ce mort, l’ouverture par nous des bahuts où reposent ses cachets, et rien que notre seule présence, dans ce lieu impénétrable entre tous, au milieu d’une impénétrable ville !…

Quand tout est soigneusement refermé, quand on a remis en place les scellés de cire rouge et rendu le pâle reflet du vieil empereur à son silence, à ses ténèbres habituelles, j’ai hâte de sortir du froid tombal qu’il fait ici, de respirer plus d’air, de retrouver sur la terrasse, à côté des bêtes de bronze, un peu du soleil d’automne filtré entre les branches des cèdres.

Je vais aujourd’hui déjeuner à l’extrême nord du bois impérial, invité par des officiers français qui sont logés là, au « Temple des vers à soie ». Et chez eux, c’est encore un admirable vieux sanctuaire, précédé de cours pompeuses, où des vases de bronze décorent des terrasses de marbre. — Un monde de temples et de palais dans la verdure, cette « Ville jaune ». Jusqu’au mois dernier, les voyageurs qui croyaient visiter la Chine et pour qui tout cela restait muré, interdit, vraiment ne pouvaient rien imaginer du Pékin merveilleux que la guerre vient de nous ouvrir.

⁂

Quand, vers deux heures, je reprends le chemin de mon palais de la Rotonde, un brûlant soleil rayonne sur les cèdres noirs, sur les saules qui s’effeuillent ; comme en été, on recherche l’ombre. Et, près de ma porte, à l’entrée du Pont de Marbre, mes mornes voisins, les deux cadavres en robe bleue qui gisent parmi les lotus, baignent dans une ironique splendeur de lumière.

Après que les soldats de garde ont refermé derrière moi l’espèce de poterne basse par où l’on accède à mes jardins suspendus, me voici de nouveau seul dans le silence, — jusqu’à l’heure où les rayons de ce soleil, tombant plus obliques et plus rougis sur ma table à écrire, m’annonceront le triste soir.

Mardi 23 octobre.

Il a gelé plus fort cette nuit, et le sol des cours est couvert de petits cristaux blancs quand nous commençons, dans les galeries et les dépendances du palais, nos explorations de chaque matin.

Tout ce qui fut jadis logements de missionnaires lazaristes ou salles d’école est bondé de caisses ; il y a là des réserves de soie et des réserves de thé ; il y a aussi des amas de vieux bronzes, vases ou brûle-parfums, empilés jusqu’à hauteur d’homme.

Mais c’est encore l’église qui demeure la mine la plus extraordinaire, la caverne d’Ali-Baba, la plus remplie. Outre les objets anciens apportés de la « Ville violette », l’Impératrice y avait fait entasser tous les cadeaux reçus, il y a deux ans, pour son jubilé. (Et le défilé des mandarins qui, en cette occasion, apportèrent des présents à la souveraine avait, parait-il, une lieue de longueur et dura toute une journée.)

Dans la nef, dans les bas-côtés, les monceaux de caisses et de boîtes s’élèvent jusqu’à mi-hauteur des colonnes. Malgré les bouleversements, malgré les pillages faits à la hâte par ceux qui nous ont précédés ici, Chinois, Japonais, soldats allemands ou russes, il reste encore des merveilles. Les plus énormes coffres, ceux d’en dessous, préservés par leur lourdeur même et par les amas de choses qui les recouvraient, n’ont même pas été ouverts. On s’est attaqué plutôt aux innombrables bibelots posés par-dessus, et enfermés pour la plupart dans des guérites de verre ou des écrins de soie jaune : bouquets artificiels en agate, en jade, en corail, en lapis ; pagodes et paysages tout bleus, en plumes de martin-pêcheur prodigieusement travaillées ; pagodes et paysages en ivoire, avec des milliers de petits bonshommes ; œuvres de patience chinoise, ayant coûté des années de travail, et aujourd’hui brisées, crevées à coups de baïonnette, les débris de leurs grandes boîtes de verre jonchant le sol et craquant sous les pas.

Les robes impériales, en lourde soie, brochées de dragons d’or, traînent par terre, parmi les cassons de toute espèce. On marche dessus ; on marche sur des ivoires ajourés, sur des vitres, des broderies, des perles.

Il y a des bronzes millénaires, pour les collections d’antiquités de l’Impératrice ; il y a des paravents que l’on dirait sculptés et brodés par les génies et les fées ; il y a des potiches anciennes, des cloisonnés, des craquelés, des laques. Et certaines caisses en dessous, portant l’adresse d’empereurs défunts depuis un siècle, renferment encore des présents qui étaient venus pour eux des provinces éloignées et que personne n’avait jamais pris la peine de déballer. La sacristie enfin de l’étonnante cathédrale contient, dans des séries de cartons, tous les somptueux costumes pour les acteurs du théâtre de l’Impératrice, avec leurs coiffures à la modo des vieux temps chinois.

Cette église, emplie de richesses païennes, a gardé là-haut ses orgues, muettes depuis quelque trente ans. Et nous montons, mon camarade et moi, dans la tribune, pour faire à nouveau résonner sous la voûte des chants de Bach ou d’Hændel, tandis qu’en bas nos chasseurs d’Afrique, enfoncés jusqu’aux genoux dans les ivoires, dans les soies, dans les costumes de cour, continuent de travailler au déblayement.

⁂

Vers dix heures ce matin, par les sentiers du grand bois impérial, qu’habitent en ces jours d’abomination les chiens, les pies et les corbeaux, je m’en vais, de l’autre côté de la « Ville violette », visiter le « Palais des ancêtres », gardé aujourd’hui par notre infanterie de marine, et qui était le saint des saints, le panthéon des empereurs morts, le temple dont on n’approchait même pas.

C’est dans une région particulièrement ombreuse ; en avant de la porte d’entrée, les arcs de triomphe laqués de vert, de rouge et d’or, tourmentés et légers sur des pieds frêles, s’emmêlent aux ramures sombres : les énormes cèdres, les énormes cyprès tordus de vieillesse abritent et font verdir les monstres de marbre accroupis devant le seuil.

Une fois franchie la première enceinte, on en trouve naturellement une seconde. Toujours à l’ombre froide des vieux arbres, les cours se succèdent, magnifiquement funèbres, pavées de larges dalles entre lesquelles pousse une herbe de cimetière ; chacun des cèdres, chacun des cyprès qui jette là son obscurité est entouré à la base d’une ceinture de marbre et semble sortir d’une corbeille sculptée. Tout est saupoudré de milliers de petites aiguilles résineuses qui éternellement tombent des branches. Des brûle-parfums géants, en bronze terni par les siècles, posent sur des socles, avec des emblèmes de mort.

Les choses, ici, portent un sceau jamais vu de vétusté et de mystère. Et c’est bien un lieu unique, hanté par des mânes d’empereurs chinois.

Sur les côtés, des temples secondaires, dont les murailles de laque et d’or ont pris avec le temps des nuances de vieux cuir de Cordoue, renferment les pièces démontées des énormes catafalques, et les emblèmes, les objets sacrés pour l’accomplissement des rites funéraires. Là, tout est incompréhensible et d’aspect effroyable ; on se sent profondément étranger à l’énigme des formes et des symboles.

Enfin, dans la dernière cour, sur une terrasse de marbre blanc, où sont postées en faction des biches de bronze, le palais des Ancêtres dresse sa façade aux ors ternis et sa haute toiture de faïence jaune.

Il a gelé plus fort cette nuit, et le sol des cours est couvert de petits cristaux blancs quand nous commençons, dans les galeries et les dépendances du palais, nos explorations de chaque matin.

Tout ce qui fut jadis logements de missionnaires lazaristes ou salles d’école est bondé de caisses ; il y a là des réserves de soie et des réserves de thé ; il y a aussi des amas de vieux bronzes, vases ou brûle-parfums, empilés jusqu’à hauteur d’homme.

Mais c’est encore l’église qui demeure la mine la plus extraordinaire, la caverne d’Ali-Baba, la plus remplie. Outre les objets anciens apportés de la « Ville violette », l’Impératrice y avait fait entasser tous les cadeaux reçus, il y a deux ans, pour son jubilé. (Et le défilé des mandarins qui, en cette occasion, apportèrent des présents à la souveraine avait, parait-il, une lieue de longueur et dura toute une journée.)

Dans la nef, dans les bas-côtés, les monceaux de caisses et de boîtes s’élèvent jusqu’à mi-hauteur des colonnes. Malgré les bouleversements, malgré les pillages faits à la hâte par ceux qui nous ont précédés ici, Chinois, Japonais, soldats allemands ou russes, il reste encore des merveilles. Les plus énormes coffres, ceux d’en dessous, préservés par leur lourdeur même et par les amas de choses qui les recouvraient, n’ont même pas été ouverts. On s’est attaqué plutôt aux innombrables bibelots posés par-dessus, et enfermés pour la plupart dans des guérites de verre ou des écrins de soie jaune : bouquets artificiels en agate, en jade, en corail, en lapis ; pagodes et paysages tout bleus, en plumes de martin-pêcheur prodigieusement travaillées ; pagodes et paysages en ivoire, avec des milliers de petits bonshommes ; œuvres de patience chinoise, ayant coûté des années de travail, et aujourd’hui brisées, crevées à coups de baïonnette, les débris de leurs grandes boîtes de verre jonchant le sol et craquant sous les pas.

Les robes impériales, en lourde soie, brochées de dragons d’or, traînent par terre, parmi les cassons de toute espèce. On marche dessus ; on marche sur des ivoires ajourés, sur des vitres, des broderies, des perles.

Il y a des bronzes millénaires, pour les collections d’antiquités de l’Impératrice ; il y a des paravents que l’on dirait sculptés et brodés par les génies et les fées ; il y a des potiches anciennes, des cloisonnés, des craquelés, des laques. Et certaines caisses en dessous, portant l’adresse d’empereurs défunts depuis un siècle, renferment encore des présents qui étaient venus pour eux des provinces éloignées et que personne n’avait jamais pris la peine de déballer. La sacristie enfin de l’étonnante cathédrale contient, dans des séries de cartons, tous les somptueux costumes pour les acteurs du théâtre de l’Impératrice, avec leurs coiffures à la modo des vieux temps chinois.

Cette église, emplie de richesses païennes, a gardé là-haut ses orgues, muettes depuis quelque trente ans. Et nous montons, mon camarade et moi, dans la tribune, pour faire à nouveau résonner sous la voûte des chants de Bach ou d’Hændel, tandis qu’en bas nos chasseurs d’Afrique, enfoncés jusqu’aux genoux dans les ivoires, dans les soies, dans les costumes de cour, continuent de travailler au déblayement.

⁂

Vers dix heures ce matin, par les sentiers du grand bois impérial, qu’habitent en ces jours d’abomination les chiens, les pies et les corbeaux, je m’en vais, de l’autre côté de la « Ville violette », visiter le « Palais des ancêtres », gardé aujourd’hui par notre infanterie de marine, et qui était le saint des saints, le panthéon des empereurs morts, le temple dont on n’approchait même pas.

C’est dans une région particulièrement ombreuse ; en avant de la porte d’entrée, les arcs de triomphe laqués de vert, de rouge et d’or, tourmentés et légers sur des pieds frêles, s’emmêlent aux ramures sombres : les énormes cèdres, les énormes cyprès tordus de vieillesse abritent et font verdir les monstres de marbre accroupis devant le seuil.

Une fois franchie la première enceinte, on en trouve naturellement une seconde. Toujours à l’ombre froide des vieux arbres, les cours se succèdent, magnifiquement funèbres, pavées de larges dalles entre lesquelles pousse une herbe de cimetière ; chacun des cèdres, chacun des cyprès qui jette là son obscurité est entouré à la base d’une ceinture de marbre et semble sortir d’une corbeille sculptée. Tout est saupoudré de milliers de petites aiguilles résineuses qui éternellement tombent des branches. Des brûle-parfums géants, en bronze terni par les siècles, posent sur des socles, avec des emblèmes de mort.

Les choses, ici, portent un sceau jamais vu de vétusté et de mystère. Et c’est bien un lieu unique, hanté par des mânes d’empereurs chinois.

Sur les côtés, des temples secondaires, dont les murailles de laque et d’or ont pris avec le temps des nuances de vieux cuir de Cordoue, renferment les pièces démontées des énormes catafalques, et les emblèmes, les objets sacrés pour l’accomplissement des rites funéraires. Là, tout est incompréhensible et d’aspect effroyable ; on se sent profondément étranger à l’énigme des formes et des symboles.

Enfin, dans la dernière cour, sur une terrasse de marbre blanc, où sont postées en faction des biches de bronze, le palais des Ancêtres dresse sa façade aux ors ternis et sa haute toiture de faïence jaune.

Dimanche 22 octobre.

Des équipes de Chinois — parmi lesquels on nous a prévenus qu’il y a des espions et des Boxers — entretenant dans notre palais le feu de deux fours souterrains, nous ont chauffés toute la nuit par en dessous, plutôt trop. À notre réveil d’ailleurs, c’est comme hier une illusion d’été, sous nos légères vérandas, aux colonnettes vertes peinturlurées de lotus roses. Et un soleil tout de suite brûlant monte et rayonne sur le pèlerinage presque macabre que je vais faire à cheval, vers l’Ouest, en dehors de la « Ville tartare », à travers le silence de faubourgs détruits, parmi des ruines et de la cendre.

De ce côté, dans la poussiéreuse campagne, étaient des cimetières chrétiens qui, même en 1860, n’avaient pas été violés par la populace jaune. Mais cette fois on s’est acharné contre ces morts, et c’est là partout le chaos et l’abomination ; les plus vieux ossements, les restes des missionnaires qui dormaient depuis trois siècles, ont été déterrés, concassés, pilés avec rage, et puis jetés au feu afin d’anéantir, suivant la croyance chinoise, ce qui pouvait encore y rester d’âme. — Et il faut être un peu au courant des idées de ce pays pour comprendre l’énormité de cette suprême insulte, faite du même coup à toutes nos races occidentales.

Il était singulièrement somptueux, ce cimetière des Pères Jésuites, qui furent jadis si puissants auprès des empereurs Célestes, et qui empruntaient pour leurs propres tombes les emblèmes funéraires des princes de la Chine. La terre est jonchée à présent de leurs grands dragons de marbre, de leurs grandes tortues de marbre, de leurs hautes stèles enroulées de chimères ; on a renversé, brisé toutes ces sculptures, brisé aussi les lourdes pierres des caveaux, et profondément retourné le sol.

Un plus modeste enclos, près de celui-là, recevait depuis de longues années les morts des légations européennes. Il a subi la même injure que le beau cimetière des Jésuites : on a fouillé toutes les fosses, broyé tous les cadavres, violé même de petits cercueils d’enfant. Quelques débris humains, quelques morceaux de crâne ou de mâchoires traînent encore par terre, avec les croix renversées. Et c’est une des plus poignantes désolations qui se soient jamais étalées devant mes yeux au soleil d’un radieux matin.

Tout à côté demeuraient des bonnes Sœurs, qui tenaient une école de petites Chinoises : il ne reste plus de leurs modestes maisons qu’un amas de briques et de cendres ; on a même arraché les arbres de leurs jardins pour les repiquer la tête en bas ; par ironie.

Et voici à peu près leur histoire.

Elles étaient seules, la nuit où un millier de Boxers vinrent hurler à la mort sous leurs murs, en jouant du gong ; alors elles se mirent en prières dans leur chapelle pour attendre le martyre. Cependant les clameurs s’apaisèrent, et quand le jour se leva, les alentours étaient vides ; elles purent se sauver à Pékin et s’abriter dans l’enclos de l’évêché, emmenant le troupeau épouvanté de leurs petites élèves. Lorsqu’on demanda par la suite aux Boxers : « Comment n’êtes-vous pas entrés pour les tuer ? » Ils répondirent : « C’est que nous avons vu tous les murs du couvent se garnir de tête de soldats et de canons de fusil. » Elles ne durent la vie qu’à cette hallucination des tortionnaires.

Les puits de leurs jardins dévastés remplissent aujourd’hui le voisinage d’une odeur de mort. C’étaient trois grands puits ouverts, larges comme des citernes, fournissant une eau si pure qu’on l’envoyait de loin chercher pour le service des légations. Les Boxers les ont comblés jusqu’à la margelle avec les corps mutilés des petits garçons de l’école des Frères et des familles chrétiennes d’alentour. Les chiens tout de suite sont venus manger à même l’horrible tas, qui montait au niveau du sol ; mais il y en avait trop ; aussi beaucoup de cette chair est-elle restée, se conservant dans la sécheresse et dans le froid, — et montrant encore des stigmates de supplice. Telle pauvre cuisse a été zébrée de coupures, comme ces entailles faites sur les miches de pain par les boulangers. Telle pauvre main n’a plus d’ongles. Et voici une femme à qui l’on a tranché, avec quelque coutelas, une partie intime de son corps pour la lui mettre dans la bouche, où les chiens l’ont laissée entre les mâchoires béantes… On dirait du sel, sur ces cadavres, et c’est de la gelée blanche qui n’a pas fondu dans les affreux replis d’ombre. Le soleil cependant, l’implacable et clair soleil, détaille les maigreurs, les saillies d’os, exagère l’horreur des bouches ouvertes, la rigidité des poses d’angoisse et des contournements d’agonie.

Pas un nuage aujourd’hui ; un ciel profond et pâle, d’où tombe une étincelante lumière. — Et il en sera ainsi tout l’hiver, paraît-il, même pendant les plus grands froids, les temps sombres, — les pluies, les neiges étant à Pékin des exceptions très rares.

Après notre bref déjeuner de soldats, servi dans les précieuses porcelaines, au milieu de la longue galerie vitrée, je quitte notre « palais du Nord » pour m’installer au travail, sur l’autre rive, dans ce kiosque dont j’ai fait choix hier matin. Il est environ deux heures ; un vrai soleil d’été, dirait-on, rayonne sur mon chemin solitaire, sur les blancheurs du Pont de Marbre, sur les vases du lac et sur les cadavres qui dorment parmi les feuilles gelées des lotus.

À l’entrée du palais de la Rotonde, les hommes de garde m’ouvrent et referment derrière moi, sans me suivre, les battants de laque rouge. Je gravis le plan incliné qui mène à l’esplanade, et me voici seul, largement seul, dans le silence de mon jardin suspendu et de mon palais étrange.

Pour se rendre à mon cabinet de travail, il faut passer par d’étroits couloirs aux fines boiseries, qui se contournent dans la pénombre, entre de vieux arbres et des rocailles très maniérées. Ensuite, c’est le kiosque inondé de lumière ; le beau soleil tombe sur ma table, sur mes sièges noirs et mes coussins jaune d’or ; le beau soleil mélancolique d’octobre illumine et chauffe ce réduit d’élection, où l’Impératrice, paraît-il, aimait venir s’asseoir et contempler de haut son lac tout rose de fleurs.

Contre les vitres, les derniers papillons, les dernières guêpes battent des ailes, prolongés par cette chaleur de serre. Devant moi, s’étend ce grand lac impérial, que le Pont de Marbre traverse ; sur les deux rives, des arbres séculaires lui font comme une ceinture de forêt, d’où s’élèvent des toits compliqués de palais ou de pagodes, qui sont de merveilleux amas de faïences. Comme dans les paysages peints sur éventail chinois, il y a, aux tout premiers plans, la mignardise des rocailles, les petits monstres d’émail d’un kiosque voisin, et, tranchant sur les lointains clairs, des branches noueuses qui retombent de quelque vieux cèdre.

Je suis seul, largement et délicieusement seul, et très haut perché, parmi des splendeurs dévastées et muettes, dans un lieu inaccessible dont les abords sont gardés par des sentinelles. Parfois, un cri de corbeau. Ou bien, de loin en loin, le galop d’un cheval, en bas, au pied du rempart où pose mon habitation frêle : quelque estafette militaire qui passe. Autrement rien ; pas un bruit proche pour troubler le calme ensoleillé de ma retraite, pas une surprise possible, pas une visite…

Je travaille depuis une heure, quand un très léger frôlement derrière moi, du côté des petits couloirs d’entrée, me donne le sentiment de quelque discrète et gentille présence, et je me retourne : un chat, qui s’arrête court, une patte en l’air, hésitant, et me regarde bien dans les yeux, avec un air de dire : « Qui es-tu toi ? Et qu’est-ce que tu fais ici ?… »

Je l’appelle tout bas ; il répond par un miaulement plaintif, — et je me remets à écrire, toujours plein de tact avec les chats, sachant très bien que, pour une première entrevue, il n’y a pas à insister davantage.

Un très joli chat, blanc et jaune, qui a l’air distingué, élégant et même grand seigneur.

Un moment après, tout contre ma jambe, le frôlement est renouvelé ; alors je fais descendre avec lenteur, en plusieurs temps, ma main jusqu’à la petite tête veloutée qui, après un soubresaut, se laisse caresser, s’abandonne. C’est fini, la connaissance est faite. — Un chat habitué aux caresses, c’est visible, un familier de l’Impératrice vraisemblablement. Demain et chaque jour, je prierai mon ordonnance de lui apporter une collation froide, prise sur mes vivres de campagne.

Elle finit avec le jour, l’illusion d’été, en ces climats. Le soleil, à l’heure où il s’abaisse, énorme et rouge, derrière le Lac des Lotus, prend tout à coup son air triste de soleil d’hiver, en même temps qu’un frisson passe sur les choses et que, soudainement, tout devient funèbre dans le palais vide. Alors, pour la première fois de la journée, j’entends des pas qui s’approchent, résonnant au milieu du silence sur les dalles de l’esplanade : mes serviteurs, Osman et Renaud, qui viennent me chercher comme ils en ont la consigne ; ce sont d’ailleurs les seuls êtres humains pour qui la porte du rempart, au-dessous de moi, ait reçu l’ordre de s’ouvrir.

Il fait un froid glacial et la buée de chaque soir commence de former nuage sur le Lac des Lotus quand nous retraversons le Pont de Marbre, au crépuscule, pour rentrer chez nous.

Après le souper, par nuit noire, chasse à l’homme, dans les salles et les cours de notre palais. Les précédentes nuits, à travers la transparence des vitrages, nous avions aperçu d’inquiétantes petites lumières — tout de suite éteintes si nous faisions du bruit — circulant dans les galeries inhabitées et un peu lointaines, comme des feux follets. Et la battue de ce soir amène la capture de trois inconnus, arrivés par-dessus les murs avec coutelas et fanal sourd, pour piller dans les réserves impériales : deux Chinois et un Européen, soldat d’une nation alliée. Afin de ne pas susciter d’histoires, on se contente de les mettre dehors, amplement giflés et bâtonnés.

Des équipes de Chinois — parmi lesquels on nous a prévenus qu’il y a des espions et des Boxers — entretenant dans notre palais le feu de deux fours souterrains, nous ont chauffés toute la nuit par en dessous, plutôt trop. À notre réveil d’ailleurs, c’est comme hier une illusion d’été, sous nos légères vérandas, aux colonnettes vertes peinturlurées de lotus roses. Et un soleil tout de suite brûlant monte et rayonne sur le pèlerinage presque macabre que je vais faire à cheval, vers l’Ouest, en dehors de la « Ville tartare », à travers le silence de faubourgs détruits, parmi des ruines et de la cendre.

De ce côté, dans la poussiéreuse campagne, étaient des cimetières chrétiens qui, même en 1860, n’avaient pas été violés par la populace jaune. Mais cette fois on s’est acharné contre ces morts, et c’est là partout le chaos et l’abomination ; les plus vieux ossements, les restes des missionnaires qui dormaient depuis trois siècles, ont été déterrés, concassés, pilés avec rage, et puis jetés au feu afin d’anéantir, suivant la croyance chinoise, ce qui pouvait encore y rester d’âme. — Et il faut être un peu au courant des idées de ce pays pour comprendre l’énormité de cette suprême insulte, faite du même coup à toutes nos races occidentales.

Il était singulièrement somptueux, ce cimetière des Pères Jésuites, qui furent jadis si puissants auprès des empereurs Célestes, et qui empruntaient pour leurs propres tombes les emblèmes funéraires des princes de la Chine. La terre est jonchée à présent de leurs grands dragons de marbre, de leurs grandes tortues de marbre, de leurs hautes stèles enroulées de chimères ; on a renversé, brisé toutes ces sculptures, brisé aussi les lourdes pierres des caveaux, et profondément retourné le sol.

Un plus modeste enclos, près de celui-là, recevait depuis de longues années les morts des légations européennes. Il a subi la même injure que le beau cimetière des Jésuites : on a fouillé toutes les fosses, broyé tous les cadavres, violé même de petits cercueils d’enfant. Quelques débris humains, quelques morceaux de crâne ou de mâchoires traînent encore par terre, avec les croix renversées. Et c’est une des plus poignantes désolations qui se soient jamais étalées devant mes yeux au soleil d’un radieux matin.

Tout à côté demeuraient des bonnes Sœurs, qui tenaient une école de petites Chinoises : il ne reste plus de leurs modestes maisons qu’un amas de briques et de cendres ; on a même arraché les arbres de leurs jardins pour les repiquer la tête en bas ; par ironie.

Et voici à peu près leur histoire.

Elles étaient seules, la nuit où un millier de Boxers vinrent hurler à la mort sous leurs murs, en jouant du gong ; alors elles se mirent en prières dans leur chapelle pour attendre le martyre. Cependant les clameurs s’apaisèrent, et quand le jour se leva, les alentours étaient vides ; elles purent se sauver à Pékin et s’abriter dans l’enclos de l’évêché, emmenant le troupeau épouvanté de leurs petites élèves. Lorsqu’on demanda par la suite aux Boxers : « Comment n’êtes-vous pas entrés pour les tuer ? » Ils répondirent : « C’est que nous avons vu tous les murs du couvent se garnir de tête de soldats et de canons de fusil. » Elles ne durent la vie qu’à cette hallucination des tortionnaires.

Les puits de leurs jardins dévastés remplissent aujourd’hui le voisinage d’une odeur de mort. C’étaient trois grands puits ouverts, larges comme des citernes, fournissant une eau si pure qu’on l’envoyait de loin chercher pour le service des légations. Les Boxers les ont comblés jusqu’à la margelle avec les corps mutilés des petits garçons de l’école des Frères et des familles chrétiennes d’alentour. Les chiens tout de suite sont venus manger à même l’horrible tas, qui montait au niveau du sol ; mais il y en avait trop ; aussi beaucoup de cette chair est-elle restée, se conservant dans la sécheresse et dans le froid, — et montrant encore des stigmates de supplice. Telle pauvre cuisse a été zébrée de coupures, comme ces entailles faites sur les miches de pain par les boulangers. Telle pauvre main n’a plus d’ongles. Et voici une femme à qui l’on a tranché, avec quelque coutelas, une partie intime de son corps pour la lui mettre dans la bouche, où les chiens l’ont laissée entre les mâchoires béantes… On dirait du sel, sur ces cadavres, et c’est de la gelée blanche qui n’a pas fondu dans les affreux replis d’ombre. Le soleil cependant, l’implacable et clair soleil, détaille les maigreurs, les saillies d’os, exagère l’horreur des bouches ouvertes, la rigidité des poses d’angoisse et des contournements d’agonie.

Pas un nuage aujourd’hui ; un ciel profond et pâle, d’où tombe une étincelante lumière. — Et il en sera ainsi tout l’hiver, paraît-il, même pendant les plus grands froids, les temps sombres, — les pluies, les neiges étant à Pékin des exceptions très rares.

Après notre bref déjeuner de soldats, servi dans les précieuses porcelaines, au milieu de la longue galerie vitrée, je quitte notre « palais du Nord » pour m’installer au travail, sur l’autre rive, dans ce kiosque dont j’ai fait choix hier matin. Il est environ deux heures ; un vrai soleil d’été, dirait-on, rayonne sur mon chemin solitaire, sur les blancheurs du Pont de Marbre, sur les vases du lac et sur les cadavres qui dorment parmi les feuilles gelées des lotus.

À l’entrée du palais de la Rotonde, les hommes de garde m’ouvrent et referment derrière moi, sans me suivre, les battants de laque rouge. Je gravis le plan incliné qui mène à l’esplanade, et me voici seul, largement seul, dans le silence de mon jardin suspendu et de mon palais étrange.

Pour se rendre à mon cabinet de travail, il faut passer par d’étroits couloirs aux fines boiseries, qui se contournent dans la pénombre, entre de vieux arbres et des rocailles très maniérées. Ensuite, c’est le kiosque inondé de lumière ; le beau soleil tombe sur ma table, sur mes sièges noirs et mes coussins jaune d’or ; le beau soleil mélancolique d’octobre illumine et chauffe ce réduit d’élection, où l’Impératrice, paraît-il, aimait venir s’asseoir et contempler de haut son lac tout rose de fleurs.

Contre les vitres, les derniers papillons, les dernières guêpes battent des ailes, prolongés par cette chaleur de serre. Devant moi, s’étend ce grand lac impérial, que le Pont de Marbre traverse ; sur les deux rives, des arbres séculaires lui font comme une ceinture de forêt, d’où s’élèvent des toits compliqués de palais ou de pagodes, qui sont de merveilleux amas de faïences. Comme dans les paysages peints sur éventail chinois, il y a, aux tout premiers plans, la mignardise des rocailles, les petits monstres d’émail d’un kiosque voisin, et, tranchant sur les lointains clairs, des branches noueuses qui retombent de quelque vieux cèdre.

Je suis seul, largement et délicieusement seul, et très haut perché, parmi des splendeurs dévastées et muettes, dans un lieu inaccessible dont les abords sont gardés par des sentinelles. Parfois, un cri de corbeau. Ou bien, de loin en loin, le galop d’un cheval, en bas, au pied du rempart où pose mon habitation frêle : quelque estafette militaire qui passe. Autrement rien ; pas un bruit proche pour troubler le calme ensoleillé de ma retraite, pas une surprise possible, pas une visite…

Je travaille depuis une heure, quand un très léger frôlement derrière moi, du côté des petits couloirs d’entrée, me donne le sentiment de quelque discrète et gentille présence, et je me retourne : un chat, qui s’arrête court, une patte en l’air, hésitant, et me regarde bien dans les yeux, avec un air de dire : « Qui es-tu toi ? Et qu’est-ce que tu fais ici ?… »

Je l’appelle tout bas ; il répond par un miaulement plaintif, — et je me remets à écrire, toujours plein de tact avec les chats, sachant très bien que, pour une première entrevue, il n’y a pas à insister davantage.

Un très joli chat, blanc et jaune, qui a l’air distingué, élégant et même grand seigneur.

Un moment après, tout contre ma jambe, le frôlement est renouvelé ; alors je fais descendre avec lenteur, en plusieurs temps, ma main jusqu’à la petite tête veloutée qui, après un soubresaut, se laisse caresser, s’abandonne. C’est fini, la connaissance est faite. — Un chat habitué aux caresses, c’est visible, un familier de l’Impératrice vraisemblablement. Demain et chaque jour, je prierai mon ordonnance de lui apporter une collation froide, prise sur mes vivres de campagne.

Elle finit avec le jour, l’illusion d’été, en ces climats. Le soleil, à l’heure où il s’abaisse, énorme et rouge, derrière le Lac des Lotus, prend tout à coup son air triste de soleil d’hiver, en même temps qu’un frisson passe sur les choses et que, soudainement, tout devient funèbre dans le palais vide. Alors, pour la première fois de la journée, j’entends des pas qui s’approchent, résonnant au milieu du silence sur les dalles de l’esplanade : mes serviteurs, Osman et Renaud, qui viennent me chercher comme ils en ont la consigne ; ce sont d’ailleurs les seuls êtres humains pour qui la porte du rempart, au-dessous de moi, ait reçu l’ordre de s’ouvrir.

Il fait un froid glacial et la buée de chaque soir commence de former nuage sur le Lac des Lotus quand nous retraversons le Pont de Marbre, au crépuscule, pour rentrer chez nous.

Après le souper, par nuit noire, chasse à l’homme, dans les salles et les cours de notre palais. Les précédentes nuits, à travers la transparence des vitrages, nous avions aperçu d’inquiétantes petites lumières — tout de suite éteintes si nous faisions du bruit — circulant dans les galeries inhabitées et un peu lointaines, comme des feux follets. Et la battue de ce soir amène la capture de trois inconnus, arrivés par-dessus les murs avec coutelas et fanal sourd, pour piller dans les réserves impériales : deux Chinois et un Européen, soldat d’une nation alliée. Afin de ne pas susciter d’histoires, on se contente de les mettre dehors, amplement giflés et bâtonnés.

LA CHAMBRE ABANDONNÉE

Une discrète odeur de thé, dans la chambre très obscure, une odeur de je ne sais quoi d’autre encore, de fleur séchée et de vieille soierie.

Elle ne peut s’éclairer davantage, la chambre étrange, qui n’ouvre que dans une grande salle sombre et dont les fenêtres scellées prennent demi-jour par des carreaux en papier de riz, sur quelque petit préau funèbre, sans doute muré de triples murs. Le lit-alcôve, large et bas, qui semble creusé dans la profondeur d’une paroi épaisse comme un rempart, a des rideaux et une couverture en soie d’un bleu couleur de nuit. Point de sièges, d’ailleurs il y en aurait à peine la place ; point de livres non plus, et on y verrait à peine pour lire. Sur des coffres en bois noir, qui servent de tables, posent des bibelots mélancoliques, enfermés dans des guérites de verre : petits vases en bronze ou en jade, contenant des bouquets artificiels très rigides, aux pétales de nacre et d’ivoire. Et une couche de poussière, sur toutes ces choses, témoigne que l’on n’habite plus.

Au premier aspect rien ne précise un lieu ni une époque, — à moins que peut-être, au-dessus des rideaux de ce lit mystérieux et quasi funéraire, dans le couronnement d’ébène, la finesse merveilleuse des sculptures ne révèle des patiences chinoises. Ailleurs cependant tout est sobre, morne, conçu en lignes droites et austères.

Où donc sommes-nous, dans quelle demeure lointaine, fermée, clandestine ?

Est-ce de nos jours que quelqu’un vivait ici, ou bien était-ce dans le recul des temps ? Depuis combien d’heures — ou combien de siècles — est-il parti, et qui pouvait-il bien être, l’hôte de la chambre abandonnée ?…

Quelque rêveur très triste évidemment, pour avoir choisi ce recoin d’ombre, et très raffiné aussi, pour avoir laissé derrière lui cette senteur distinguée, et très las, pour s’être complu dans cette terne simplicité et ce crépuscule éternel.

Vraiment on se sent étouffé par ces trop petites fenêtres, aux carreaux voilés de papier soyeux, qui n’ont pu jamais s’ouvrir pour le soleil ni pour l’air, puisqu’elles sont partout scellées dans le mur. Et puis, on repense à tout ce qu’il a fallu faire de chemin et rencontrer d’obstacles, avant d’arriver ici, et cela inquiète.

D’abord, la grande muraille noire, la muraille babylonienne, les remparts surhumains d’une ville de plus de dix lieues de tour, — aujourd’hui en ruines et en décombres, à moitié vidée et semée de cadavres. Ensuite une seconde muraille, peinte en rouge sombre de sang, qui forme une autre ville forte, enfermée dans la première. Ensuite une troisième muraille, plus magnifique, mais de la même couleur sanglante, — muraille du grand mystère celle-ci, et que jamais, avant ces jours de guerre et d’effondrement, jamais aucun Européen n’avait franchie ; nous avons dû aujourd’hui nous y arrêter plus d’une heure, malgré les permis signés et contresignés ; à travers les serrures d’une porte farouche, qu’un piquet de soldats entourait et que des madriers barricadaient par derrière comme en temps de siège, il a fallu menacer, parlementer longuement, avec des gardiens intérieurs qui voulaient se dérober et fuir. Une fois ouverts les battants lourds, bardés de ferrures, une autre muraille encore est apparue, séparée de la précédente par un chemin de ronde, où gisaient des lambeaux de vêtements et où des chiens traînaient des os de mort, — nouvelle muraille toujours du même rouge, mais encore plus somptueuse, couronnée, sur toute sa longueur infinie, par des ornements cornus et des monstres en faïence jaune d’or. Et enfin, ce dernier rempart traversé, des vieux personnages imberbes et singuliers, venus à notre rencontre avec des saluts méfiants, nous ont guidés à travers un dédale de petites cours, de petits jardins murés et remurés, où végétaient, entre des rocailles et des potiches, des arbres centenaires ; tout cela séparé, caché, angoissant, tout cela protégé et hanté par un peuple de monstres, de chimères en bronze ou en marbre, par mille figures grimaçant la férocité et la haine, par mille symboles inconnus. Et toujours, dans les murailles rouges au faîte de faïence jaune, les portes derrière nous se refermaient : c’était comme dans ces mauvais rêves où des séries de couloirs se suivent et se resserrent, pour ne vous laisser sortir jamais plus.

Maintenant, après la longue course de cauchemar, on a le sentiment, rien qu’à contempler le groupe anxieux des personnages qui nous ont amenés, trottinant sans bruit sur leurs semelles de papier, le sentiment de quelque profanation suprême et inouïe, que l’on a dû commettre à leurs yeux en pénétrant dans cette modeste chambre close : ils sont là, dans l’embrasure de la porte, épiant d’un regard oblique le moindre de nos gestes, les cauteleux eunuques en robe de soie, et les maigres mandarins qui portent au bouton rouge de leur coiffure la triste plume de corbeau. Obligés pourtant de céder, ils ne voulaient pas ; ils cherchaient, avec des ruses, à nous entraîner ailleurs, dans l’immense labyrinthe de ce palais d’Héliogabale, à nous intéresser aux grandes salles sombrement luxueuses qui sont plus loin, aux grandes cours, là-bas, et aux grandes rampes de marbre où nous irons plus tard, à tout un Versailles colossal et lointain, envahi par une herbe de cimetière et où l’on n’entend plus que les corbeaux chanter…

Ils ne voulaient absolument pas, et c’est en observant le jeu de leurs prunelles effarées que nous avons deviné où il fallait venir.

Qui donc habitait là, séquestré derrière tant de murs, tant de murs plus effroyables mille fois que ceux de toutes nos prisons d’Occident ? Qui pouvait-il bien être, l’homme qui dormait dans ce lit, sous ces soies d’un bleuâtre nocturne, et, qui, pendant ses rêveries, à la tombée des soirs, ou bien à l’aube des jours glacés d’hiver pendant l’oppression de ses réveils, contemplait ces pensifs petits bouquets sous globe, rangés en symétrie sur les coffres noirs ?…

C’était lui, l’invisible empereur fils du Ciel, l’étiolé et l’enfantin, dont l’empire est plus vaste que notre Europe, et qui règne comme un vague fantôme sur quatre ou cinq cents millions de sujets.

De même que s’épuise dans ses veines la sève des ancêtres presque déifiés, qui s’immobilisèrent trop longtemps au fond de palais plus sacrés que des temples, de même se rapetisse, dégénère et s’enveloppe de crépuscule le lieu où il se complaît à vivre. Le cadre immense des empereurs d’autrefois l’épouvante, et il laisse à l’abandon tout cela ; l’herbe pousse, et les broussailles sauvages, sur les majestueuses rampes de marbre, dans les grandioses cours ; les corbeaux et les pigeons nichent par centaines aux voûtes dorées des salles de trône, couvrant de terre et de fiente les tapis somptueusement étranges qu’on y laisse pourrir. Cet inviolable palais, d’une lieue de tour, qu’on n’avait jamais vu, dont on ne pouvait rien savoir, rien deviner, réservait aux Européens, qui viennent d’y entrer pour la première fois, la surprise d’un délabrement funèbre et d’un silence de nécropole.

Il n’allait jamais par là, le pâle empereur. Non, ce qui lui seyait à lui, c’était le quartier des jardinets et des préaux sans vue, le quartier mièvre par où les eunuques regrettaient de nous avoir fait passer. Et, c’était, dans un renfoncement craintif, le lit-alcôve, aux rideaux bleu-nuit.

De petits appartements privés, derrière la chambre morose, se prolongent avec des airs de souterrains dans la pénombre plus épaisse ; l’ébène y domine ; tout y est volontairement sans éclat, même les tristes bouquets momifiés sous leurs globes. On y trouve un piano aux notes très douces, que le jeune empereur apprenait à toucher, malgré ses ongles longs et frêles ; un harmonium ; une grande boîte à musique jouant des airs de nostalgie chinoise, avec des sons que l’on dirait éteints sous les eaux d’un lac.

Et enfin, voici le retiro sans doute le plus cher, étroit et bas comme une cabine de bord, où s’exagère la fine senteur de thé et de rose séchée.

Là, devant un soupirail voilé de papier de riz qui tamise des petites lueurs mortes, un matelas en soie impériale jaune d’or semble garder l’empreinte d’un corps, habituellement étendu. Il y traîne quelques livres, quelques papiers intimes. Plaquées au mur, il y a deux ou trois images de rien, pas même encadrées, représentant des roses incolores, — et, écrite en chinois, la dernière ordonnance du médecin pour ce continuel malade.

Qu’était-ce, au fond, que ce rêveur, qui le dira jamais ? Quelle vision déformée lui avait-on léguée des choses de la terre, et des choses d’au delà, que figurent ici pour lui tant d’épouvantables symboles ? Les empereurs demi-dieux dont il descend faisaient trembler la vieille Asie, et, devant leur trône, les souverains tributaires venaient de loin se prosterner, emplissant ce lieu de cortèges et d’étendards dont nous n’imaginons plus la magnificence ; lui, le séquestré et le solitaire, entre ces mêmes murailles aujourd’hui silencieuses, comment et sous quels aspects de fantasmagorie qui s’efface gardait-il en soi-même l’empreinte des passés prodigieux ?

Et quel désarroi sans doute, dans l’insondable petit cerveau, depuis que vient de s’accomplir le forfait sans précédent, que ses plus folles terreurs n’auraient jamais su prévoir : le palais aux triples murs, violé jusqu’en ses recoins les plus secrets ; lui, fils du Ciel, arraché à la demeure où vingt générations d’ancêtres avaient vécu inaccessibles ; lui, obligé de fuir, et dans sa fuite, de se laisser regarder, d’agir à la lumière du soleil comme les autres hommes, peut-être même d’implorer et d’attendre !…

⁂

Au moment où nous sortons de la chambre abandonnée, nos ordonnances, qui s’étaient attardés à dessein derrière nous, se jettent en riant sur le lit aux rideaux couleur de ciel nocturne, et j’entends l’un d’eux à la cantonade, avec une voix gaie et l’accent gascon :

— Comme ça au moins, mon vieux, nous pourrons dire que nous nous sommes couchés dan

Une discrète odeur de thé, dans la chambre très obscure, une odeur de je ne sais quoi d’autre encore, de fleur séchée et de vieille soierie.

Elle ne peut s’éclairer davantage, la chambre étrange, qui n’ouvre que dans une grande salle sombre et dont les fenêtres scellées prennent demi-jour par des carreaux en papier de riz, sur quelque petit préau funèbre, sans doute muré de triples murs. Le lit-alcôve, large et bas, qui semble creusé dans la profondeur d’une paroi épaisse comme un rempart, a des rideaux et une couverture en soie d’un bleu couleur de nuit. Point de sièges, d’ailleurs il y en aurait à peine la place ; point de livres non plus, et on y verrait à peine pour lire. Sur des coffres en bois noir, qui servent de tables, posent des bibelots mélancoliques, enfermés dans des guérites de verre : petits vases en bronze ou en jade, contenant des bouquets artificiels très rigides, aux pétales de nacre et d’ivoire. Et une couche de poussière, sur toutes ces choses, témoigne que l’on n’habite plus.

Au premier aspect rien ne précise un lieu ni une époque, — à moins que peut-être, au-dessus des rideaux de ce lit mystérieux et quasi funéraire, dans le couronnement d’ébène, la finesse merveilleuse des sculptures ne révèle des patiences chinoises. Ailleurs cependant tout est sobre, morne, conçu en lignes droites et austères.

Où donc sommes-nous, dans quelle demeure lointaine, fermée, clandestine ?

Est-ce de nos jours que quelqu’un vivait ici, ou bien était-ce dans le recul des temps ? Depuis combien d’heures — ou combien de siècles — est-il parti, et qui pouvait-il bien être, l’hôte de la chambre abandonnée ?…

Quelque rêveur très triste évidemment, pour avoir choisi ce recoin d’ombre, et très raffiné aussi, pour avoir laissé derrière lui cette senteur distinguée, et très las, pour s’être complu dans cette terne simplicité et ce crépuscule éternel.

Vraiment on se sent étouffé par ces trop petites fenêtres, aux carreaux voilés de papier soyeux, qui n’ont pu jamais s’ouvrir pour le soleil ni pour l’air, puisqu’elles sont partout scellées dans le mur. Et puis, on repense à tout ce qu’il a fallu faire de chemin et rencontrer d’obstacles, avant d’arriver ici, et cela inquiète.

D’abord, la grande muraille noire, la muraille babylonienne, les remparts surhumains d’une ville de plus de dix lieues de tour, — aujourd’hui en ruines et en décombres, à moitié vidée et semée de cadavres. Ensuite une seconde muraille, peinte en rouge sombre de sang, qui forme une autre ville forte, enfermée dans la première. Ensuite une troisième muraille, plus magnifique, mais de la même couleur sanglante, — muraille du grand mystère celle-ci, et que jamais, avant ces jours de guerre et d’effondrement, jamais aucun Européen n’avait franchie ; nous avons dû aujourd’hui nous y arrêter plus d’une heure, malgré les permis signés et contresignés ; à travers les serrures d’une porte farouche, qu’un piquet de soldats entourait et que des madriers barricadaient par derrière comme en temps de siège, il a fallu menacer, parlementer longuement, avec des gardiens intérieurs qui voulaient se dérober et fuir. Une fois ouverts les battants lourds, bardés de ferrures, une autre muraille encore est apparue, séparée de la précédente par un chemin de ronde, où gisaient des lambeaux de vêtements et où des chiens traînaient des os de mort, — nouvelle muraille toujours du même rouge, mais encore plus somptueuse, couronnée, sur toute sa longueur infinie, par des ornements cornus et des monstres en faïence jaune d’or. Et enfin, ce dernier rempart traversé, des vieux personnages imberbes et singuliers, venus à notre rencontre avec des saluts méfiants, nous ont guidés à travers un dédale de petites cours, de petits jardins murés et remurés, où végétaient, entre des rocailles et des potiches, des arbres centenaires ; tout cela séparé, caché, angoissant, tout cela protégé et hanté par un peuple de monstres, de chimères en bronze ou en marbre, par mille figures grimaçant la férocité et la haine, par mille symboles inconnus. Et toujours, dans les murailles rouges au faîte de faïence jaune, les portes derrière nous se refermaient : c’était comme dans ces mauvais rêves où des séries de couloirs se suivent et se resserrent, pour ne vous laisser sortir jamais plus.