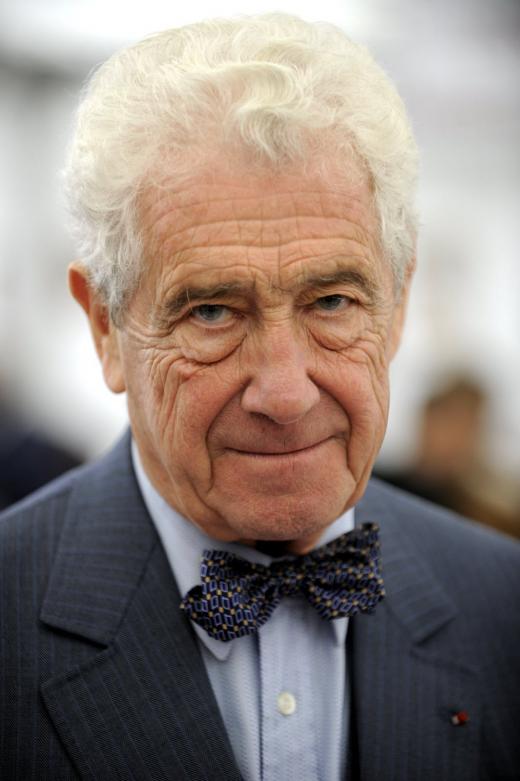

Nationalité : France

Né(e) à : Paris , le 02/04/1932

Mort(e) à : Paris , le 12/08/2014

Ajouter des informations

Né(e) à : Paris , le 02/04/1932

Mort(e) à : Paris , le 12/08/2014

Biographie :

Jean Favier est un archiviste et un historien médiéviste français.

Il a fait ses études secondaires aux lycées Buffon et Henri IV.

Élève de l'École des Chartes, dont il sortira major de promotion, il y rédige une thèse intitulée "Un conseiller de Philippe le Bel : Enguerran de Marigny" et en sort archiviste paléographe en 1956. Il obtient ensuite l'agrégation d'histoire et devient membre de l'École française de Rome.

Il est d'abord conservateur aux Archives nationales de 1958 à 1961 avant d'être nommé professeur au lycée d'Orléans pour l'année 1961-1962. Il obtient cependant rapidement un poste d'attaché de recherche au CNRS, qu'il occupe de 1962 à 1964.

Il commence alors une carrière d'universitaire comme maître de conférences à l'université de Rennes (1964-1966), comme professeur à l'université de Rouen (1966-1969), puis à Paris, comme directeur d'études à l'École pratique des hautes études (1965-1997) et professeur à l'Université de Paris Sorbonne de 1969 à 1997.

Parallèlement à sa carrière d'enseignant-chercheur, il occupe des postes dans l'administration de la culture, devant notamment directeur général des Archives de France et directeur des Archives nationales de 1975 à 1994, puis, de 1994 à 1997, président de la Bibliothèque nationale de France.

De 1992 à 1995 il dirige, pour les éditions Fayard, une Histoire de France en 6 tomes. Lui-même écrit le second tome intitulé "Le temps des principautés", il confie le XXe siècle à René Rémond et à Werner, la période précédant l'an mil.

Jean Favier, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres depuis 1985 et président de la Commission française pour l'UNESCO, a été également directeur de la Revue historique (1973-1997). Conservateur du château de Langeais, dans le Val de Loire, il était aussi un homme de radio, animant en particulier sur France Inter l'émission Question pour l'Histoire.

Jean Favier l'homme des archives à dit: Mon métier est une passion...

Directeur général des Archives de France, Jean Favier y prépare le troisième millénaire tous en sauvant les parchemins. Pourtant cet homme d'action a aussi son jardin secret: faire de la musique et écrire des livres lisibles par tout le monde.

+ Voir plusJean Favier est un archiviste et un historien médiéviste français.

Il a fait ses études secondaires aux lycées Buffon et Henri IV.

Élève de l'École des Chartes, dont il sortira major de promotion, il y rédige une thèse intitulée "Un conseiller de Philippe le Bel : Enguerran de Marigny" et en sort archiviste paléographe en 1956. Il obtient ensuite l'agrégation d'histoire et devient membre de l'École française de Rome.

Il est d'abord conservateur aux Archives nationales de 1958 à 1961 avant d'être nommé professeur au lycée d'Orléans pour l'année 1961-1962. Il obtient cependant rapidement un poste d'attaché de recherche au CNRS, qu'il occupe de 1962 à 1964.

Il commence alors une carrière d'universitaire comme maître de conférences à l'université de Rennes (1964-1966), comme professeur à l'université de Rouen (1966-1969), puis à Paris, comme directeur d'études à l'École pratique des hautes études (1965-1997) et professeur à l'Université de Paris Sorbonne de 1969 à 1997.

Parallèlement à sa carrière d'enseignant-chercheur, il occupe des postes dans l'administration de la culture, devant notamment directeur général des Archives de France et directeur des Archives nationales de 1975 à 1994, puis, de 1994 à 1997, président de la Bibliothèque nationale de France.

De 1992 à 1995 il dirige, pour les éditions Fayard, une Histoire de France en 6 tomes. Lui-même écrit le second tome intitulé "Le temps des principautés", il confie le XXe siècle à René Rémond et à Werner, la période précédant l'an mil.

Jean Favier, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres depuis 1985 et président de la Commission française pour l'UNESCO, a été également directeur de la Revue historique (1973-1997). Conservateur du château de Langeais, dans le Val de Loire, il était aussi un homme de radio, animant en particulier sur France Inter l'émission Question pour l'Histoire.

Jean Favier l'homme des archives à dit: Mon métier est une passion...

Directeur général des Archives de France, Jean Favier y prépare le troisième millénaire tous en sauvant les parchemins. Pourtant cet homme d'action a aussi son jardin secret: faire de la musique et écrire des livres lisibles par tout le monde.

Ajouter des informations

étiquettes

Videos et interviews (12)

Voir plusAjouter une vidéo

Citations et extraits (76)

Voir plus

Ajouter une citation

Le Prince doit songer à la condition de son peuple et se mêler à lui souvent, comme un bon jardinier cultive son jardin (recommandation de Louis XI à son fils Charles VIII).

Louis XI, Jean Favier, page 313.

Louis XI, Jean Favier, page 313.

Deux noms, Louis et Charles, n'ont cessé de se croiser dans la généalogie des rois de France. Charles, c'est un nom royal, le nom du fondateur de l'empire chrétien d'Occident, celui du roi légitimé par l'onction sacrée. Les Capétiens n'ont jamais manqué, depuis le XIIème siècle, de revendiquer un lien avec Charlemagne, un lien par le sang, aussi réel, il est vrai que ténu, mais renouvelé à bien des occasions entre le Xème et le XIIème siècle par des mariages avec la famille de Vermandois et avec la famille de Champagne.

[...] Ce culte dynastique de Charlemagne, entretenu par les Capétiens depuis leur origine, a été ravivé par [le Valois] Charles V pour faire pièce aux prétentions du Saint Empire [romain germanique].

[...] Les Valois ont donc eu [...] les trois rois Charles V, Charles VI et Charles VII.

[...] Différemment significatif est le nom de Louis. Il s'attache d'abord au souvenir de Clovis, Chlodovic ayant donné Clovis avant d'aboutir à Ludwig en Allemagne et à Louis en France.

Pages 35 et 36

[...] Ce culte dynastique de Charlemagne, entretenu par les Capétiens depuis leur origine, a été ravivé par [le Valois] Charles V pour faire pièce aux prétentions du Saint Empire [romain germanique].

[...] Les Valois ont donc eu [...] les trois rois Charles V, Charles VI et Charles VII.

[...] Différemment significatif est le nom de Louis. Il s'attache d'abord au souvenir de Clovis, Chlodovic ayant donné Clovis avant d'aboutir à Ludwig en Allemagne et à Louis en France.

Pages 35 et 36

Jusqu'à la guerre du Bien Public, en 1465, Louis XI a plutôt passé son temps à se défendre. C'est après cette première humiliation, et ce sera plus net encore après la seconde, celle de Peronne et Liège, que se manifeste la froide détermination d'un souverain pressé d'en finir avec les principautés qui encombrement le royaume.

En 1439, c'est avec le projet de servir le dauphin contre son père, le roi Charles VII, que le duc d'Alençon gagne Niort et met la main sur le jeune Louis ( 16 ans ), sous couleur de le protéger, et qu'il refuse de céder au roi quand celui-ci demande, par lettre, la restitution de son fils.

Louis XI réplique, par lettre, au pape Sixte IV qu'il est meilleur chrétien que lui, et proteste qu'il est le dévoué serviteur de l'Eglise romaine, mais non du pontife.

A Péronne, en 1468, Charles le Téméraire avait verrouillé la position. Louis XI s'en avisa trop tard, quand il entendit entrer en ville derrière lui une troupe à la solde du Bourguignon.

(p 575)

ndl : Charles aurait pu tuer Louis !

L'emportèrent ceux qui, arguant du sauf-conduit donné au roi, que l'on ne pouvait violer sans manquer à l'honneur, préféraient profiter de la circonstance pour forcer le roi à un bon traité.

(p 577)

(p 575)

ndl : Charles aurait pu tuer Louis !

L'emportèrent ceux qui, arguant du sauf-conduit donné au roi, que l'on ne pouvait violer sans manquer à l'honneur, préféraient profiter de la circonstance pour forcer le roi à un bon traité.

(p 577)

Multipliant les ambassades officielles, et lançant sur les routes de l'Italie ses agents officieux, nouant à la fois des alliances publiques et des combinaisons occultes, payant peu et cherchant à se faire payer, on voit déjà percer sous le dauphin Louis "l'universelle araignée" tissant sa toile, qu'il restera pour l'histoire.

Dans "Le rosier des guerres" Louis XI prodigue à l'intention du futur Charles VIII :"Le prince doit songer à la condition de son peuple et se mêler à lui souvent, comme un bon jardinier cultive son jardin. "

En majorité, les secrétaires du roi sont des laïcs : le temps n'est plus où la Chapelle tenait sa place dans les rouages du gouvernement. Certains sont de petite noblesse, mais la plupart sont d'origine bourgeoise, parfois modeste : on y voit un fils de tonnelier et un fils de cordonnier.

NDL : Louis XI fut un dauphin turbulent, mais devenu roi, il ne se déplace pas beaucoup : il utilise beaucoup d'ambassadeurs et de secrétaires ( une cinquantaine ). Son courrier est colossal.

NDL : Louis XI fut un dauphin turbulent, mais devenu roi, il ne se déplace pas beaucoup : il utilise beaucoup d'ambassadeurs et de secrétaires ( une cinquantaine ). Son courrier est colossal.

A la Cour de France, le Suisse Diesbach négocie l'alliance militaire sans laquelle ils ne sauraient entreprendre une guerre contre Charles le Téméraire avec le seul appui des villes alsaciennes. Louis XI ne s'engage cependant qu'avec la plus grande prudence. Il n'oublie pas qu'il a juré une trêve qui lui interdit toute guerre immédiate contre la Bourgogne. Et il ne peut négliger la menace d'un débarquement anglais. Il promet donc le moins possible.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Jean Favier

Lecteurs de Jean Favier (566)Voir plus

Quiz

Voir plus

Quelle définition pour ces mots peu courants ?

Arantèle ...

Mise sous tutelle sans document écrit

Toile d'araignée

Branche ancestrale d'un arbre généalogique

Partie crochue du telson du scorpion

7 questions

231 lecteurs ont répondu

Créer un quiz sur cet auteur231 lecteurs ont répondu