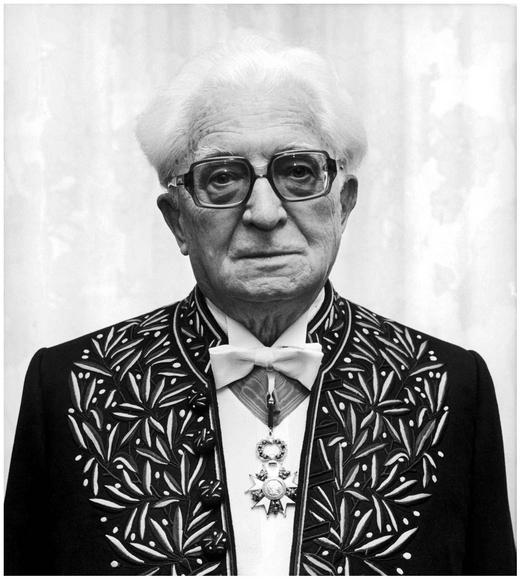

Né(e) à : Luméville-en-Ornois, Meuse , le 24/08/1902

Mort(e) à : Cluses, Haute-Savoie , le 27/11/1985

Fernand Braudel est un historien français.

Il fait ses études supérieures à la Sorbonne. Reçu à l'agrégation d’histoire en 1923, à 21 ans il est nommé professeur de 1924 à 1932 en Algérie : à Constantine puis à Alger. De 1932 à 1935 il enseigne au lycée Pasteur, au lycée Condorcet et au lycée Henri-IV à Paris avant d’être intégré, de 1935 à 1936, dans la mission française d’enseignement au Brésil, à São Paulo.

En 1937, il intègre l'École Pratique des Hautes Études en tant que directeur de la section philosophie de l’Histoire. Cette période de formation est située dans le sillage de Lucien Febvre (1878-1956), son futur directeur de thèse.

L'influence de Lucien Febvre, qu’il rencontra sur le bateau le ramenant d’Amérique latine en 1937, et des géographes qui l'ont formé dans les années 1920 font de Braudel un héritier direct de Paul Vidal de La Blache (1845-1918). Cette genèse explique le choix alors profondément novateur de prendre pour sujet de thèse un espace. "La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II", soutenue en 1947 et publiée en 1949, reste sans conteste la grande œuvre de Braudel et un monument de l'historiographie du XXe siècle.

Mais la menace hitlérienne grandissante entraîne la mobilisation de Braudel dans l’armée en 1938. Fait prisonnier à la suite de la capitulation française, il est détenu en Allemagne de 1940 à 1945.

Libéré, il dirige de 1946 à 1968, au départ avec Lucien Febvre puis seul, la Revue des Annales, avant de laisser la place à Jacques Le Goff. Il fonde en 1949 le Centre de recherche historique. Il occupe la chaire d’histoire de la civilisation moderne au Collège de France à partir de 1949, où il enseigne jusqu’en 1972. Succédant à Lucien Febvre, il préside de 1956 à 1972 la VIe section (créée en 1947) de l’École pratique des Hautes Études, devenue l’École des hautes études en sciences sociales en 1975.

Il rédige une série d’articles méthodologiques qu’il publie en 1969 dans Écrits sur l'Histoire. Il écrit aussi "L'identité de la France".

Il est élu à l’Académie française, le 14 juin 1984, au fauteuil d’André Chamson. Maurice Druon est chargé de son discours d'introduction.

Ajouter des informations

2028 : on apprend qu?un homme décédé en 1978 à la suite d?un cancer vient d?être ressuscité par une équipe française qui, soutenue en secret par la présidence de la République, a pris une avance considérable dans le domaine de la cryogénisation, technique qui permet le refroidissement du cadavre jusqu?à ? 196 °C, puis sa « réanimation ». Le héros de cette histoire, brillant universitaire né en 1940, est confronté au fait d?avoir à reprendre sa vie après une interruption d?un demi-siècle qui perturbe ou anéantit ses relations de parenté et d?amitié? Ressuscité ! est une farce politico-scientifique, dans le style de la Sacrée semaine, qui aborde frontalement les questions de la vie, de la mort et de l?avenir de l?humanité. Marc Augé est l?un des plus grands anthropologues français. Ancien élève de l?École normale supérieure, il a présidé l?École des hautes études en sciences sociales, où il a succédé à Fernand Braudel, Jacques le Goff et François Furet. Fondateur du Centre d?anthropologie des mondes contemporains de l?EHESS, il est l?auteur d?une quarantaine de livres qui font autorité, dont Génie du paganisme, Non-lieux ou encore Une ethnologie de soi. Il a, plus récemment, publié La sacrée semaine qui changea la face du monde, qui a connu un grand succès.

INTRODUCTION.

Fernand Braudel

1) Première condition évidente : une économie de marché vigoureuse et en voie de progrès. À quoi concourent une série de facteurs, géographiques, démographiques, agricoles, industriels, marchands. [...]

2) Il faut encore, en effet, que la société soit complice, qu'elle donne le feu vert et longtemps à l'avance, d'ailleurs sans savoir un seul instant dans quel processus elle s'engage, ou pour quels processus elle laisse ainsi la voie libre, à des siècles de distance. [...]

3) Mais rien ne serait possible, en dernière instance, sans l'action particulière et comme libératoire du marché mondial. Le commerce au loin n'est pas tout, mais il est le passage obligatoire à un plan supérieur de profit.

Fernand Braudel

Je crois que le thème de l'identité française s'impose à tout le monde, qu'on soit de gauche, de droite ou du centre, de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. C'est un problème qui se pose à tous les Français. D'ailleurs, à chaque instant, la France vivante se retourne vers l'histoire et vers son passé pour avoir des renseignements sur elle-même. Renseignements qu'elle accepte ou qu'elle n'accepte pas, qu'elle transforme ou auxquels elle se résigne. Mais, enfin, c'est une interrogation pour tout le monde.

II ne s'agit donc pas d'une identité de la France qui puisse être opposée à la droite ou à la gauche. Pour un historien, il y a une identité de la France à rechercher avec les erreurs et les succès possibles, mais en dehors de toute position politique partisane. Je ne veux pas qu'on s'amuse avec l'identité.

Vous me demandez s'il est possible d'en donner une définition. Oui, à condition qu'elle laisse place à toutes les interprétations, à toutes les interventions. Pour moi, l'identité de la France est incompréhensible si on ne la replace pas dans la suite des événements de son passé, car le passé intervient dans le présent, le "brûle".

C'est justement cet accord du temps présent avec le temps passé qui représenterait pour moi l'identité parfaite, laquelle n'existe pas. Le passé, c'est une série d'expériences, de réalités bien antérieures à vous et moi, mais qui existeront encore dans dix, vingt, trente ans ou même beaucoup plus tard.

Le problème pratique de l'identité dans la vie actuelle, c'est donc l'accord ou le désaccord avec des réalités profondes, le fait d'être attentif, ou pas, à ces réalités profondes et d'avoir ou non une politique qui en tient compte, essaie de modifier ce qui est modifiable, de conserver ce qui doit l'être. C'est une réflexion attentive sur ce qui existe au préalable. Construire l'identité française au gré des fantasmes, des opinions politiques, ça je suis tout à fait contre.

Fernand Braudel

Fernand Braudel

L'Islam, c'est donc cette chance historique qui, à partir du VIIe siècle, en a fait l'unificateur du Vieux Monde. Entre ces masses denses d'hommes : l'Europe au sens large, les Afriques Noires, l'Extrême-Orient, il détient les passages obligés et vit de sa fonction profitable d'intermédiaire. Rien ne transite qu'il ne le veuille ou ne le tolère. Pour ce monde solide, où manque, au centre, la souplesse de larges routes maritimes, l'Islam est ce que sera plus tard l'Euroe triomphante à l'échelle de la planète : une économie, une civilisation dominantes. Forcément cette grandeur a ses faiblesses : le manque d'homme chronique ; une technique imparfaite ; des querelles intérieures dont la religion est le prétexte autant que le fondement ; la difficulté congénitale, pour le premier Islam, à se saisir des déserts froids, à les écluser au moins à la hauteur du Turkestan ou de l'Iran. Là est le point faible de l'ensemble au voisinage ou en arrière de la porte de Dzoungarie, entre le double danger mongol et turc.

Dernière faiblesse : l'Islam est prisonnier bientôt d'une certaine réussite, de ce sentiment confortable d'être au centre du monde, d'avoir trouvé les solutions efficaces, de ne pas avoir à en chercher d'autres. Les navigateurs arabes connaissent les deux faces de l'Afrique Noire, l'atlantique et l'indienne, ils soupçonnent que l'Océan les rejoint et ils ne s'en soucient pas...

Sur quoi arrive, avec le XVe siècle, l'immense succès des Turcs : un second Islam, un second ordre islamique, lié celui-ci à la terre, au cavalier, au soldat. "Nordique" et, par la possession des Balkans, terriblement enfoncé en Europe. Le premier Islam avait abouti à l'Espagne en fin de course. Le cœur de l'aventure des Osmanlis se situe en Europe et dans une ville maritime qui les emportera, les trahira aussi. Cet acharnement d'Istanbul à sédentariser, à organiser, à planifier est de style européen. Il engage les Sultans dans des conflits périmés, leur cache les vrais problèmes. En 1529, ne pas creuser un canal de Suez cependant commencé ; en 1538, ne pas s'engager à fond dans la lutte contre le Portugais et se heurter à la Perse dans une guerre fratricide, au milieu du vide des confins ; en 1569, rater la conquête de la Basse-Volga et ne pas rouvrir la Route de la Soie, se perdre dans les guerres inutiles de Méditerranée alors que le problème est de sortir de ce monde enchanté : autant d'occasions perdues !…

Pour Max Weber, le capitalisme, au sens moderne du mot, aurait été ni plus ni moins une création du protestantisme ou, mieux, du puritanisme.

Tous les historiens sont opposés à cette thèse subtile, bien qu'ils n'arrivent pas à s'en débarrasser une fois pour toutes; elle ne cesse de ressurgir devant eux. Et pourtant elle est manifestement fausse. Les pays du Nord n'ont fait que prendre la place occupée longtemps et brillamment avant eux par les vieux centres capitalistes de la Méditerranée. Ils n'ont rien inventé, ni dans la technique, ni dans le maniement des affaires. Amsterdam copie Venise, comme Londres copiera Amsterdam, comme New York copiera Londres. Ce qui est en jeu, chaque fois, c'est le déplacement du centre de gravité de l'économie mondiale, pour des raisons économiques, et qui ne touchent pas à la nature propre ou secrète du capitalisme. Ce glissement définitif, à l'extrême fin du XVIè siècle, de la Méditerranée aux mers du Nord, est le triomphe d'un pays neuf sur un vieux pays. Et c'est aussi un vaste changement d'échelle. A la faveur de la montée nouvelle de l'Atlantique, il y a élargissement des l'économie en général, des échanges, du stock monétaire, et, là encore, c'est le progrès vif de l'économie de marché qui, fidèle au rendez-vous d'Amsterdam, portera sur son dos les constructions amplifiées du capitalisme. Finalement, l'erreur de Max Weber me paraît dériver essentiellement, au départ, d'une exagération du rôle du capitalisme comme promoteur du monde moderne.

Historiographie

Sauveterre

54 livres

Les morisques

Pecosa

13 livres

Demi-frère

Pourquoi Laureline vit-elle dans un fourgon ?

1 lecteurs ont répondu