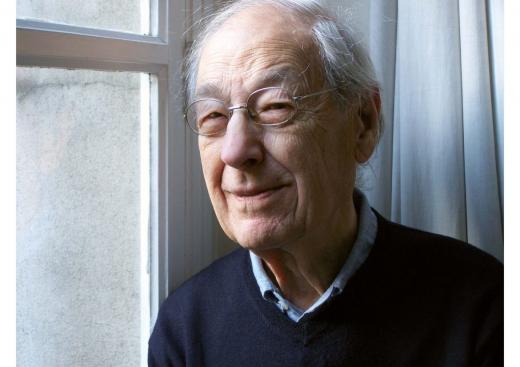

Né(e) à : Paris , le 10/06/1926

Jérôme Peignot (né en 1926) est un romancier, un poète, un spécialiste de la typographie, et un pamphlétaire. Auteur d'une trentaine d'ouvrages, il s'est fait connaître en obtenant le Prix Sainte-Beuve, en participant à diverses actions politiques, en publiant Les écrits de Laure, et en dirigeant un ouvrage important sur la "Typoésie". Il est le fils de Charles Peignot, directeur de la fonderie Deberny et Peignot. Il est connu également pour avoir lancé la notion d'acousmatique dans les années 1950.

Jérôme Peignot découvre au Lycée Louis-le-Grand les ravissements de la culture savante en même temps que la cruauté de la guerre (il en parle abondamment dans ses nouvelles et sera décoré pour faits de résistance). Bachelier en 1945, il s'inscrit en Sorbonne pour y obtenir un "certificat d’esthétique de la licence libre" en 1946; parallèlement, il suit la scolarité de l'École Estienne. C'est dans la même Sorbonne qu'il soutient bien des années plus tard (1982) un doctorat d'État (sur travaux) devant un jury prestigieux (Julia Kristeva, Gilbert Lascault, Jean Laude, Marc Le Bot, Louis Marin, Bernard Teyssèdre) sur un sujet qui a occupé une place centrale dans sa vie: «De la calligraphie latine».

Engagé tôt en littérature, sous l'influence de Michel Leiris en particulier (L'âge d'homme lui ayant tracé la voie), Jérôme Peignot travaille néanmoins dans l'édition (Services de fabrication des Éditions Dunod et des Éditions Arts et métiers graphiques, 1948-1949; Service de fabrication puis rédacteur à Sélection du Reader’s Digest, 1950-1963; lecteur puis rédacteur aux Éditions Denoël, 1963-1967).

À partir de 1961, le monde de la radio fait appel à lui. Il est un pilier de l’émission Le masque et la plume sur les ondes de la radio publique française: jusqu'en 1964, il en est co-producteur et co-réalisateur. Puis, de 1972 à 1983, il produit diverses émissions littéraires et philosophiques pour France Culture: Les chemins de la connaissance, Les nuits magnétiques, La matinée littéraire... Il fait même le comédien dans un long-métrage de Michel Polac, La chute d'un corps.

Enfin, entre 1981 et 1991, Jérôme Peignot revient en Sorbonne pour se charger d'un cours sur l'écriture et la typographie.

Mais c'est encore l'écriture qui est son métier principal: une trentaine d'ouvrages, romans, pamphlets, nouvelles, essais, albums pour enfants, chez des éditeurs prestigieux ou en voie de le devenir (Gallimard, Seuil, Christian Bourgois, Grasset, Pauvert, Chêne, Cendres)

Ajouter des informations

#mathématiques #chiffres #CulturePrime Vous avez affaire à eux tous les jours, vous les manipulez depuis l'enfance, mais avouez, cette question vous turlupine : pourquoi les chiffres ont-ils la forme qu'ils ont ? (On attend vos réponses en commentaire ) Sources principales d'information : - Marc Moyon : "Apprendre les mathématiques au Moyen Âge : l'importance des traductions arabo-latines" - Agathe Keller : "Comment on a écrit les nombres dans le sous-continent indien" - Clarisse Herrenschmidt, "Les Trois Écritures, Langue, nombre, code" (Gallimard, 2007) - Guy Beaujean : "Étude paléographique sur la « rotation » des chiffres et l'emploi des apices du Xe au XIIe siècle" - Jérôme Peignot, "Du Chiffre" (Damase, 1982) - Georges Ifrah, "Histoire universelle des chiffres" (Seghers, 1981) - Denis Guedj, "L'Empire des nombres" (Découverte Gallimard, 1996), "Le Théorème du perroquet" (Seuil, 1998) - et les ressources éclairantes de Jean-Michel Delire, Marc Smith, Océane Juvin, Matthieu Cortat, Rémi Forte, Thomas Huot-Marchand. Abonnez-vous pour retrouver toutes nos vidéos : https://www.youtube.com/channel/¤££¤37Jérôme Peignot14¤££¤6khzewww2g/?sub_confirmation=1 Et retrouvez-nous sur... Facebook : https://fr-fr.facebook.com/franceculture Twitter : https://twitter.com/franceculture Instagram : https://www.instagram.com/franceculture

Page 195

Page 11

Note de bas de page (114)

Mais Matisse est également un peintre qui écrit.

À Aragon : «Je sais maintenant ce que c'est

qu'un J et un A, C'est difficile un A... Eh

bien... Vous allez voir... » Aragon commente :

« Il passait ses nuits à faire des lettres. Il ne dort

pas. Il s'invente ce luxe terrible, à soixante-

seize ans, étudier, apprendre. Une feuille sèche,

une lettre... » Matisse, le chantre de la courbe,

aurait eu quelque difficulté à tracer une hampe

ou une jambe de caractère; sans doute répugnait-il

à se plier à l'usage. Cela n'est en effet pas contra-

dictoire : comment, lui qui se donnait pour tâche

d'inventer des signes (« L'importance d'un artiste

se mesure à la quantité de nouveaux signes qu'il

aura introduits dans le langage plastique », propos

rapporté, encore une fois, par Aragon), asservirait-

il son geste à des formes mortes, apprises, fonc-

tionnelles ? Matisse ne « sait » pas écrire, aussi

lui faut-il inventer l'écriture, calligraphier de

nombreuses pages, aligner des mots et des lettres

pour en révéler la signification visuellement.

Christian Arthaud,

dans Matisse l'art du livre,

éd. Cahiers Henri Matisse,

musée Matisse, Nice.

C’était placer Laure dans l’ombre de Bataille. Or, Bataille dit à plusieurs reprises dans ses écrits, en particulier dans Le Coupable, que certains concepts qu’il cherchait à définir et qu’il n’était pas arrivé à formuler, il les a trouvés dans les écrits de Laure, qui, pour lui, a été une véritable égérie

Aux sources de l'écriture

Alzie

47 livres

Ethno, Etymo... Vive les mots !

Vie27

14 livres

quizz one piece

A qui luffy demande de rejoindre son équipage mais qui refuse ?

188 lecteurs ont répondu