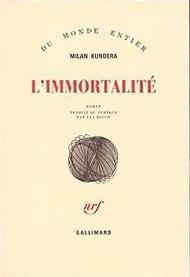

Critiques de Milan Kundera (977)

D'emblée, je n'ai pas aimé "l'immortalité". Je n'ai pas aimé le ton professoral et en même temps désabusé de cet auteur clairement cultivé ayant certes des choses à dire. Je me demandais d'où venait son urgence à les partager avec des lecteurs sous le couvert d'un roman? Au début donc, j'ai eu l'impression désagréable de lire des chroniques à saveur vaguement philosophique, mises bout à bout sans grand rapport les unes avec les autres ,mettant en scène — roman oblige — des personnages qui me sont apparus presque tous (y compris les femmes et les célébrités de l'Histoire) comme des doubles de Kundera lui-même.

J'avais le souvenir d'avoir déjà lu cet auteur, il y a longtemps, du temps où il émergeait dans le paysage littéraire; ce souvenir était loin d'être impérissable. "L'immortalité" avait donc, en partant, un handicap. Abandonnant rarement mes lectures en cours, j'ai poursuivi et bien m'en a pris car j'ai pris goût, peu à peu, à cette écriture originale qui mélange les temps, le réel et l'imaginaire et tresse ensemble plusieurs brins conducteurs pour en faire une construction avec une certaine cohérence romanesque. Au final, je crois avoir apprivoisé un peu Kundera, mais ce n'est pas une lecture très facile... J'y reviendrai cependant à l'occasion.

J'avais le souvenir d'avoir déjà lu cet auteur, il y a longtemps, du temps où il émergeait dans le paysage littéraire; ce souvenir était loin d'être impérissable. "L'immortalité" avait donc, en partant, un handicap. Abandonnant rarement mes lectures en cours, j'ai poursuivi et bien m'en a pris car j'ai pris goût, peu à peu, à cette écriture originale qui mélange les temps, le réel et l'imaginaire et tresse ensemble plusieurs brins conducteurs pour en faire une construction avec une certaine cohérence romanesque. Au final, je crois avoir apprivoisé un peu Kundera, mais ce n'est pas une lecture très facile... J'y reviendrai cependant à l'occasion.

Quelques temps auparavant, j'avais lu l'Insoutenable légèreté de l'être (charmée par le titre, je dois le dire), mais il ne m'avait pas fait une aussi forte impression que l'immortalité, loin de là.

Lu à la suggestion d'un ami, l'immortalité m'a laissée collée à ses pages. Magistral! J'ai adoré la façon un peu floue dont se déroule l'histoire, ainsi que la manière tellement ironique et piquante dont l'auteur revisite des moments inconnu (de moi) de l'histoire littéraire. Les anecdotes à propos de Goethe sont à la fois terriblement drôles et très instructives.

A mes yeux, chaque partie du roman s'attache aux autres d'une manière si naturelle qu'on ne remarque même pas le travail immense que cela a du représenter pour l'auteur.

Finalement, j'ai été charmée par l'histoire tragique, poignante de cynisme et pourtant anodine d'Agnès.

Je recommande absolument ce roman. Et a ceux qui comme moi ont dévoré ce titre, que devrais-je lire ensuite de cet auteur?

Lu à la suggestion d'un ami, l'immortalité m'a laissée collée à ses pages. Magistral! J'ai adoré la façon un peu floue dont se déroule l'histoire, ainsi que la manière tellement ironique et piquante dont l'auteur revisite des moments inconnu (de moi) de l'histoire littéraire. Les anecdotes à propos de Goethe sont à la fois terriblement drôles et très instructives.

A mes yeux, chaque partie du roman s'attache aux autres d'une manière si naturelle qu'on ne remarque même pas le travail immense que cela a du représenter pour l'auteur.

Finalement, j'ai été charmée par l'histoire tragique, poignante de cynisme et pourtant anodine d'Agnès.

Je recommande absolument ce roman. Et a ceux qui comme moi ont dévoré ce titre, que devrais-je lire ensuite de cet auteur?

« ceci n’est pas un roman » m’a soufflé René depuis l’au-delà alors que j’avais atteint la moitié de ce bouquin (pas d’inquiétude Céline, ce n’était pas ton R’né à toi). Il aurait pu s’intituler « homo occidentalis » ou « dissection de l’âme humaine », tant les digressions me semblaient jusque-là prendre le pas sur l’histoire principale (au passage quelle extraordinaire habileté à tirer une idée originale d’une situation quotidienne banale). Et puis dans la seconde moitié, comme par magie, réalité et fiction, présent et passé, personnages différents convergent dans une fluidité parfaite au service d’un récit que l’on découvre magistralement construit, rompant avec la linéarité à laquelle nous sommes habitués. Ceci est bien un roman, et de plus exceptionnel. R’né le pense aussi.

Il n'est pas évident de donner mon avis sur mon livre préféré.

La meilleure pub que je puisse lui faire est de vous dire que c'est la seule fois de ma vie où après la lecture de la dernière phrase, j'ai recommencé la lecture à la première phrase.

Je ne pouvais pas sortir de cette lecture.

D'autres critiques ici sont très bonnes et je suis incapable de dire mieux, je voulais juste rendre hommage à ce roman, lui dire que je l'aimais profondément, que je le remerciais d'être.

Je m'excuse pour ce petit plaisir égoïste mais il fallait que ça sorte.

Je serais vous je le lirai, et si vous le faîtes, je vous envie vraiment de le découvrir autant que je vous plains de ne pas encore l'avoir lu ;-)

La meilleure pub que je puisse lui faire est de vous dire que c'est la seule fois de ma vie où après la lecture de la dernière phrase, j'ai recommencé la lecture à la première phrase.

Je ne pouvais pas sortir de cette lecture.

D'autres critiques ici sont très bonnes et je suis incapable de dire mieux, je voulais juste rendre hommage à ce roman, lui dire que je l'aimais profondément, que je le remerciais d'être.

Je m'excuse pour ce petit plaisir égoïste mais il fallait que ça sorte.

Je serais vous je le lirai, et si vous le faîtes, je vous envie vraiment de le découvrir autant que je vous plains de ne pas encore l'avoir lu ;-)

Encore sous la magie de l'Insoutenable légèreté de l'être lu il y'a près de 30 ans (j'en accuse 56 la semaine prochaine) j'ai été chercher à la bibliothèque, l'Immortalité, présenté comme un ouvrage fin, savant érudit mais jamais pédant. Germanophone et germanophile, admirateur des personnages historiques présents dans l'ouvrage, (Goethe, Beethoven, Hemingway...), admiratif de l'élise littéraire et des emprunts d'idées ou de recyclage de principes littéraires (ici clairement le Faust II ou Faust dialogue avec Hélène de Troie et d'autres personnages mythologiques ou historiques), je partais avec un a priori enthousiaste et gourmand.

Las, je dois avouer que la longueur du récit (800 pages), l'intérêt, selon moi, inégal des histoires intriquées, l'absence de moteur soutenant la progression narrative, la vacuité de certains commentaires à la limite des propos de comptoir même s'ils coexistent avec des analyses très fines et magnifiques, m'ont un peu perturbé.

Il m'est surtout apparu que l'auteur s'était insuffisamment relu, et qu'à l'instar des moins bons réalisateurs de films, il avait oublié que le roman ou l'essai, comme le film se travaille au premier jet (scénario & prises de vue) certes mais à la différence de l'ébauche en peinture qui vaut par elle même oeuvre (parfois supérieur à l'oeuvre finale), nécessite un second travail, plus ardu sans doute, de "montage" pour le film (couper les longueur ou scènes inutiles), relecture pour l'écriture pour arriver à l'oeuvre achevée: ce que Montherlant, aigri et jaloux sans doute, reprochait à tort selon moi à Flaubert (qui relisait et corrigeait n fois son texte avant que de le laisser publier).

Sans doute Le Prince de Santiago eusse-t-il été réussi si Montherlant s'était soumis à la même discipline.

Peut-être l'Immortalité serait-elle un chef d'oeuvre si Kundera avait davantage resserré son propos comme son récit.

De mon point de vue, la richesse et la polyphonie du texte ne sont pas une excuse à sa longueur déconcertante et, pour ce qui m'a concerné, rebutante...Au point de laisser le livre aux 2/3, 500 pages tout de même, non lu jusqu'au bout, ce qui ne m'arrive quasiment jamais, surtout dans un livre considéré comme un chef d'oeuvre.

Peut-être devrais je le relire dans quelques années et mo point de vue aura t il changé mais là, ilm'a laissé l'impression d'un pavé certes bien écrit mais chargé d'inutiles longueurs...t on n'a qu'une vie, nonobstant le titre du livre...

Las, je dois avouer que la longueur du récit (800 pages), l'intérêt, selon moi, inégal des histoires intriquées, l'absence de moteur soutenant la progression narrative, la vacuité de certains commentaires à la limite des propos de comptoir même s'ils coexistent avec des analyses très fines et magnifiques, m'ont un peu perturbé.

Il m'est surtout apparu que l'auteur s'était insuffisamment relu, et qu'à l'instar des moins bons réalisateurs de films, il avait oublié que le roman ou l'essai, comme le film se travaille au premier jet (scénario & prises de vue) certes mais à la différence de l'ébauche en peinture qui vaut par elle même oeuvre (parfois supérieur à l'oeuvre finale), nécessite un second travail, plus ardu sans doute, de "montage" pour le film (couper les longueur ou scènes inutiles), relecture pour l'écriture pour arriver à l'oeuvre achevée: ce que Montherlant, aigri et jaloux sans doute, reprochait à tort selon moi à Flaubert (qui relisait et corrigeait n fois son texte avant que de le laisser publier).

Sans doute Le Prince de Santiago eusse-t-il été réussi si Montherlant s'était soumis à la même discipline.

Peut-être l'Immortalité serait-elle un chef d'oeuvre si Kundera avait davantage resserré son propos comme son récit.

De mon point de vue, la richesse et la polyphonie du texte ne sont pas une excuse à sa longueur déconcertante et, pour ce qui m'a concerné, rebutante...Au point de laisser le livre aux 2/3, 500 pages tout de même, non lu jusqu'au bout, ce qui ne m'arrive quasiment jamais, surtout dans un livre considéré comme un chef d'oeuvre.

Peut-être devrais je le relire dans quelques années et mo point de vue aura t il changé mais là, ilm'a laissé l'impression d'un pavé certes bien écrit mais chargé d'inutiles longueurs...t on n'a qu'une vie, nonobstant le titre du livre...

L 'immortalité, engendrant in fine l'ennui mortel, peut-elle être une fin en soi ? L 'immortalité alors : rêve, cauchemar ou paradoxe ? Paradoxe assurément, au point où pour fuir l'ennui je vous conseille vivement l'immortalité de Kundera. Point de mortelle randonnée dans cette belle balade à suivre les chemins de la pensée de Milan Kundera qui nous offre de mémorables perspectives où je me suis plu à m'attarder attendri à rêvasser. Entrelacs de réflexions, jeux de miroirs, rencontres espérées ou inattendues, présence inopinée de l'auteur, apparution du roman dans le roman, émergence du réel dans l'imaginaire, parmi cette suite de faits épisodiques certains relèvent du pur hasard et d'autres se révèlent part intégrante de la nécéssité d'une construction rigoureuse du récit.

Ainsi je garderai en mémoire cette fabuleuse rencontre dans l'au-delà durant laquelle Goethe explique à Hemingway p.320 "Et je croyais, bien sûr, laisser de moi une image qui serait mon prolongement. Oui, j'ai été comme vous même après la mort, il m'a été difficile de me résigner à n'être plus. C'est très bizarre, vous savez. Etre mortel est l'expérience humaine la plus élémentaire, et pourtant l'homme n'a jamais été en mesure de l'accepter, de la comprendre, de se comporter en conséquence. L'homme ne sait pas être mortel. Et quand il est mort, il ne sait même pas être mort."

Je pourrais évoquer cette bimbo biographe qui courait la notoriété en pourchassant de ses assiduités Goethe, Beethoven et autres célébrités en vue d'y associer son nom à la seule fin d'accéder par leur entremise à l'immortalité. Son nom... Zut ! Je l'ai déjà oublié. Mais au fond est-elle plus pendable que ce Napoléon, à l'ego hypertrophié, en tout pareil à ces autres semblables pustuleux crapeaux bouffis d'orgueil, quémandant les vers du poète pour entrer dans L'Histoire plutôt qu'à s'attarder sur ses pieds foulant la multitude ignorée des morts de ses conquêtes éphémères ?

Mais comme le dit Kundera à son ami Avenarius p.351 :

" - Ce n'est pas racontable.

- Dommage.

- Pourquoi dommage ? C'est une chance. de nos jours, on se jette sur tout ce qui a pu être écrit pour le transformer en film, en dramatique de télévision ou en bande déssinée. Puisque l'essentiel, dans un roman, est ce qu'on ne peut dire que par un roman, dans toute adaptation ne reste que l'inessentiel. Quiconque est assez fou pour écrire encore des romans aujourd'hui doit, s'il veut assurer leur protection, les écrire de telle manière qu'on ne puisse pas les adapter, autrement dit qu'on ne puisse pas les raconter. "

Reste le geste ! Non pas ce geste égocentrique de désir d'immortalité " pour projeter ce moi très loin, par delà l'horizon, vers l'immensité " mais ce geste gracieux qui traverse le roman. Il passe d'être en être par la capture hypnotique d'un regard, ou par l'admiration que la cadette porte à sa soeur ainée. Les êtres passent, le geste se perpétue. Ce geste acquiert ainsi une vie propre et se répète immuablement à travers le temps. Ce geste joyeux au-delà de la tendre nostalgie d'un souvenir naissant renferme la promesse de lumineuses rencontres à venir.

Ce geste que nous adresse ce roman et qui veut dire : viens, il est encore temps. Et c'est à ce moment précis, que moi je le vois comme un diamant, au doigt d'une de ces femmes, irradiant de mille feux en variations infinies de la lumière d'une vie ...

Ainsi je garderai en mémoire cette fabuleuse rencontre dans l'au-delà durant laquelle Goethe explique à Hemingway p.320 "Et je croyais, bien sûr, laisser de moi une image qui serait mon prolongement. Oui, j'ai été comme vous même après la mort, il m'a été difficile de me résigner à n'être plus. C'est très bizarre, vous savez. Etre mortel est l'expérience humaine la plus élémentaire, et pourtant l'homme n'a jamais été en mesure de l'accepter, de la comprendre, de se comporter en conséquence. L'homme ne sait pas être mortel. Et quand il est mort, il ne sait même pas être mort."

Je pourrais évoquer cette bimbo biographe qui courait la notoriété en pourchassant de ses assiduités Goethe, Beethoven et autres célébrités en vue d'y associer son nom à la seule fin d'accéder par leur entremise à l'immortalité. Son nom... Zut ! Je l'ai déjà oublié. Mais au fond est-elle plus pendable que ce Napoléon, à l'ego hypertrophié, en tout pareil à ces autres semblables pustuleux crapeaux bouffis d'orgueil, quémandant les vers du poète pour entrer dans L'Histoire plutôt qu'à s'attarder sur ses pieds foulant la multitude ignorée des morts de ses conquêtes éphémères ?

Mais comme le dit Kundera à son ami Avenarius p.351 :

" - Ce n'est pas racontable.

- Dommage.

- Pourquoi dommage ? C'est une chance. de nos jours, on se jette sur tout ce qui a pu être écrit pour le transformer en film, en dramatique de télévision ou en bande déssinée. Puisque l'essentiel, dans un roman, est ce qu'on ne peut dire que par un roman, dans toute adaptation ne reste que l'inessentiel. Quiconque est assez fou pour écrire encore des romans aujourd'hui doit, s'il veut assurer leur protection, les écrire de telle manière qu'on ne puisse pas les adapter, autrement dit qu'on ne puisse pas les raconter. "

Reste le geste ! Non pas ce geste égocentrique de désir d'immortalité " pour projeter ce moi très loin, par delà l'horizon, vers l'immensité " mais ce geste gracieux qui traverse le roman. Il passe d'être en être par la capture hypnotique d'un regard, ou par l'admiration que la cadette porte à sa soeur ainée. Les êtres passent, le geste se perpétue. Ce geste acquiert ainsi une vie propre et se répète immuablement à travers le temps. Ce geste joyeux au-delà de la tendre nostalgie d'un souvenir naissant renferme la promesse de lumineuses rencontres à venir.

Ce geste que nous adresse ce roman et qui veut dire : viens, il est encore temps. Et c'est à ce moment précis, que moi je le vois comme un diamant, au doigt d'une de ces femmes, irradiant de mille feux en variations infinies de la lumière d'une vie ...

J'avais, il y a fort longtemps, eu un véritable coup de cœur pour Milan Kundera. Dans mes souvenirs, il était resté une référence en matière de littérature. J'avais, surtout, gardé en mémoire son œil lucide sur la société, son ton moqueur et sarcastique ainsi que sa manière d'envisager l'histoire sur plusieurs angles. Un style à mes yeux inimitable où tout s'entremêle ! J'avais contemplé "Risibles Amours", "la vie est ailleurs", "la plaisanterie" ou encore "l'insoutenable légèreté de l'être" comme le spectacle d' une véritable comédie humaine qui témoigne de la réalité d'une époque, qui transmet des messages d'anti-totalitarisme aux générations futures.

Je pensais donc savourer "l'immortalité" avec le même bonheur. D'emblée, je n'ai pas "accroché". J'ai dû en abandonner la lecture pour m'y replonger quelques mois plus tard. Cette fois, je l'ai terminé mais je me suis profondément ennuyée. L'auteur passe du coq à l'âne, néglige les contraintes usuelles du roman ;les parties s'enchaînent sans lien de causalité ; je ne comprends pas la finalité de l'histoire et il n'y a aucune tension dramatique pour nous tenir en haleine. Certes, on trouve quelques réflexions intéressantes sur la littérature même si d'autres sont choquantes (la femme et le viol).

Deux histoires, apparemment éloignées, s'entrecroisent à des époques différentes : l'histoire de Goethe et de Bettina (fin du XVIIIe et début du XIXe siècle) et celle d'Agnès, Laura et Paul (au XXe siècle). L'auteur développe ici ses thèmes favoris de la vie, de la mort, de l'amour, de la vérité cachée des choses, de l'immortalité... Tout de même, nous trouvons quelques scènes truculentes comme celle de la rencontre entre Hemingway et Goethe dans l'au-delà.

Néanmoins, je reste sur ma faim en refermant le livre. Je ne garderai pas un souvenir impérissable de cette histoire qui sera vite oubliée. Est-ce l'auteur qui a mal vieilli ou est-ce que mes idéaux de jeunesse et avec eux ma manière appréhender la lecture qui se sont envolés tout comme ceux de Milan Kundera dans la plaisanterie ?

Je pensais donc savourer "l'immortalité" avec le même bonheur. D'emblée, je n'ai pas "accroché". J'ai dû en abandonner la lecture pour m'y replonger quelques mois plus tard. Cette fois, je l'ai terminé mais je me suis profondément ennuyée. L'auteur passe du coq à l'âne, néglige les contraintes usuelles du roman ;les parties s'enchaînent sans lien de causalité ; je ne comprends pas la finalité de l'histoire et il n'y a aucune tension dramatique pour nous tenir en haleine. Certes, on trouve quelques réflexions intéressantes sur la littérature même si d'autres sont choquantes (la femme et le viol).

Deux histoires, apparemment éloignées, s'entrecroisent à des époques différentes : l'histoire de Goethe et de Bettina (fin du XVIIIe et début du XIXe siècle) et celle d'Agnès, Laura et Paul (au XXe siècle). L'auteur développe ici ses thèmes favoris de la vie, de la mort, de l'amour, de la vérité cachée des choses, de l'immortalité... Tout de même, nous trouvons quelques scènes truculentes comme celle de la rencontre entre Hemingway et Goethe dans l'au-delà.

Néanmoins, je reste sur ma faim en refermant le livre. Je ne garderai pas un souvenir impérissable de cette histoire qui sera vite oubliée. Est-ce l'auteur qui a mal vieilli ou est-ce que mes idéaux de jeunesse et avec eux ma manière appréhender la lecture qui se sont envolés tout comme ceux de Milan Kundera dans la plaisanterie ?

Comment peut-on réussir à véritablement résumer cet ouvrage ? Car si vous n’avez pas encore lu L’Immortalité, vous allez rapidement vous rendre compte au vu de cette chronique que ce roman expose de multiples réflexions et questionnements sur la vie, la mort, la postérité mais aussi sur l’homme et sur sa relation avec autrui. Milan Kundera s’amuse à jouer avec ses lecteurs et avec ses personnages, tentant, et parfois réussissant, à les perdre pour finalement leur faire davantage comprendre tout le cheminement de sa pensée. L’Immortalité traite plusieurs thèmes, chacun relié aux autres, qui mettent en lumière les caractères divers des protagonistes qui réussissent sans le savoir à justifier les différentes théories et hypothèses de Kundera. Agnès, naissant dans l’imaginaire de l’auteur par la force d’un simple geste d’une inconnue, ne réussit pas à être réellement heureuse malgré une vie aisée partagée avec sa famille. Elle n’a jamais vraiment réussi à aimer Paul son mari et a du mal à créer des liens stables avec sa fille Brigitte. On va continuellement retrouver cette femme au sein des différentes parties de ce récit, apprenant à la découvrir et à s’y attacher. Elle-même réussira finalement à se comprendre et à saisir toute l’importance de la relation privilégiée qu’elle entretenait avec son père, seule personne qu’elle a réellement aimée.

Mais au-delà d’Agnès, de sa sœur Laura ou de Paul dont on découvre pour chacun leur existence, Milan Kundera a toujours en tête le fait de questionner son lecteur, que ce soit sur les luttes contemporaines pour la liberté, l’égalité, l’indépendance, sur les différences inscrites entre les pays démocratiques et communistes, ou sur la lutte des apparences, de l’image de soi., etc… Comme dans La Fête de l’insignifiance que j’ai découvert en décembre dernier, l’écriture de Kundera paraît tantôt contemplative face aux choses simples de la vie quotidienne qu’il s’attache à exposer tantôt plus dynamique et profonde lorsqu’il érige celles-ci finalement d’une manière singulière leur donnant une signification, une définition profonde et réflective. Et si l’auteur semble digresser à certains moments, c’est pour mieux expliquer, voire valider, ses questionnements. Ce sont particulièrement à ces moments où j’ai été le plus bluffé par l’intelligence de cet écrivain, par les mots qu’il choisit avec finesse afin de décrire ce qu’il veut nous faire voir, nous faire ressentir. La force de l’écriture et des divers cheminements de pensée de Kundera est continuellement palpable, et sans être toujours d’accord avec ce qu’il raconte ou explique, on ne peut qu’applaudir la manière dont il traite ses thèmes et ses exemples.

Au sujet de l’immortalité, ce n’est pas moins celle de l’âme que la trace que laisse une personne célèbre ou importante pour l’Histoire après son passage sur Terre, trace souvent subjective car parfois loin du caractère même de ce personnage public, que l’auteur s’attache à explorer dans cette œuvre. Kundera prend en exemple la relation entre le poète Goethe et Bettina qui fascine malgré le peu d’échanges physiques, la naissance d’un amour unilatéral qui amènera la jeune femme à dépeindre le portrait de cet artiste allemand extrêmement reconnu à sa manière et donc de façon quelque peu romancée, qui deviendra pour beaucoup la figure de Goethe. Cette partie est particulièrement captivante nous offrant une part de l’Histoire avec des passages évidemment romancés à propos de personnes réelles, contrairement au récit de personnages sortis complètement de l’imaginaire de Kundera, mais qui ne sont pas moins intéressants à explorer. Nous avons le droit également à un dialogue savoureux entre un Goethe et un Hemingway dans l’au-delà, conscients de la trace qu’ils ont laissé sur le monde et des apparences parfois trompeuses qui leur seront toujours collées à la peau.

Les questionnements sur la vie après la mort, sur l’existence ou non d’un Créateur se font alors, l’auteur ne répondant jamais catégoriquement à ces questions et nous laissant justement des pistes qui puissent aider à notre propre réflexion. Mais au-delà des vérités, des hypothèses, des métaphores brillamment produites dans le texte, Kundera réussit également à relier entre elles les diverses parties de son argumentation et de son histoire. En s’inscrivant dans le même espace que ses personnages tout en interagissant avec un des protagonistes, Avenarius, il se pose comme le narrateur mais aussi comme personnage créant un effet de roman dans le roman parfaitement réussi. Ce livre qui demande réflexion et contemplation profonde ne plaira pas à tout le monde car il ne demande pas forcément le même degré de lecture que beaucoup d’autres livres contemporains. Néanmoins, dès les premières pages, j’ai été impressionnée de voir que j’étais déjà embarquée dans cette histoire et que je le suis restée jusqu’à la toute fin. Si vous avez eu l’occasion de découvrir cet auteur auparavant et que vous avez apprécié son style travaillé et fin, je vous conseillerais de vous lancer dans cette lecture très inspirante et réflective.

Lien : https://entournantlespages.w..

Mais au-delà d’Agnès, de sa sœur Laura ou de Paul dont on découvre pour chacun leur existence, Milan Kundera a toujours en tête le fait de questionner son lecteur, que ce soit sur les luttes contemporaines pour la liberté, l’égalité, l’indépendance, sur les différences inscrites entre les pays démocratiques et communistes, ou sur la lutte des apparences, de l’image de soi., etc… Comme dans La Fête de l’insignifiance que j’ai découvert en décembre dernier, l’écriture de Kundera paraît tantôt contemplative face aux choses simples de la vie quotidienne qu’il s’attache à exposer tantôt plus dynamique et profonde lorsqu’il érige celles-ci finalement d’une manière singulière leur donnant une signification, une définition profonde et réflective. Et si l’auteur semble digresser à certains moments, c’est pour mieux expliquer, voire valider, ses questionnements. Ce sont particulièrement à ces moments où j’ai été le plus bluffé par l’intelligence de cet écrivain, par les mots qu’il choisit avec finesse afin de décrire ce qu’il veut nous faire voir, nous faire ressentir. La force de l’écriture et des divers cheminements de pensée de Kundera est continuellement palpable, et sans être toujours d’accord avec ce qu’il raconte ou explique, on ne peut qu’applaudir la manière dont il traite ses thèmes et ses exemples.

Au sujet de l’immortalité, ce n’est pas moins celle de l’âme que la trace que laisse une personne célèbre ou importante pour l’Histoire après son passage sur Terre, trace souvent subjective car parfois loin du caractère même de ce personnage public, que l’auteur s’attache à explorer dans cette œuvre. Kundera prend en exemple la relation entre le poète Goethe et Bettina qui fascine malgré le peu d’échanges physiques, la naissance d’un amour unilatéral qui amènera la jeune femme à dépeindre le portrait de cet artiste allemand extrêmement reconnu à sa manière et donc de façon quelque peu romancée, qui deviendra pour beaucoup la figure de Goethe. Cette partie est particulièrement captivante nous offrant une part de l’Histoire avec des passages évidemment romancés à propos de personnes réelles, contrairement au récit de personnages sortis complètement de l’imaginaire de Kundera, mais qui ne sont pas moins intéressants à explorer. Nous avons le droit également à un dialogue savoureux entre un Goethe et un Hemingway dans l’au-delà, conscients de la trace qu’ils ont laissé sur le monde et des apparences parfois trompeuses qui leur seront toujours collées à la peau.

Les questionnements sur la vie après la mort, sur l’existence ou non d’un Créateur se font alors, l’auteur ne répondant jamais catégoriquement à ces questions et nous laissant justement des pistes qui puissent aider à notre propre réflexion. Mais au-delà des vérités, des hypothèses, des métaphores brillamment produites dans le texte, Kundera réussit également à relier entre elles les diverses parties de son argumentation et de son histoire. En s’inscrivant dans le même espace que ses personnages tout en interagissant avec un des protagonistes, Avenarius, il se pose comme le narrateur mais aussi comme personnage créant un effet de roman dans le roman parfaitement réussi. Ce livre qui demande réflexion et contemplation profonde ne plaira pas à tout le monde car il ne demande pas forcément le même degré de lecture que beaucoup d’autres livres contemporains. Néanmoins, dès les premières pages, j’ai été impressionnée de voir que j’étais déjà embarquée dans cette histoire et que je le suis restée jusqu’à la toute fin. Si vous avez eu l’occasion de découvrir cet auteur auparavant et que vous avez apprécié son style travaillé et fin, je vous conseillerais de vous lancer dans cette lecture très inspirante et réflective.

Lien : https://entournantlespages.w..

Ce livre est miraculeux. Il devrait être ennuyeux et il est passionnant. C’est une sorte de Nouveau roman réussi – une gageure ! Ou, pour employer une autre image, ce serait un film de Godard, mais lui aussi réussi ! La chronologie est déconstruite, l’histoire se mêle à la façon dont elle est écrite, on a à la fois le roman et le laboratoire du roman dans un jeu vertigineux sur les niveaux de fiction. Cela permet à l’auteur d’instiller dans son texte des maximes et des réflexions générales sans qu’elles soient déplacées. Et de nous donner en même temps qu’un roman son art du roman. Et c’est fait de façon magistrale, avec un vrai souffle – celui qu’on trouve dans les grands textes de Giono, chez Knut Hamsun, dans Le Sang noir… : un souffle divin.

« L’immortalité » : Milan Kundera (Folio, 535p)

Retour aux fondamentaux, en l’occurrence à Milan Kundera. Et comme d’habitude, il nous offre un TRES GRAND livre.

Bien sûr il s’agit ici d’un roman, mais au sens où Kundera lui-même en revendique le qualificatif. Donc il ne faut guère s’attendre à une histoire structurée avec un début et une fin qui servent de fil conducteur, un personnage central, un objet narratif rapidement identifiable, ou quelque chose qui ressemble à du suspense (quoique, pour le suspense…) Impossible donc de le résumer, ou juste d’en donner un pitch (même Folio se garde d’en faire une présentation, se contentant dans sa quatrième de couverture de la table des matières). Certes, à partir de faits historiquement avérés, Kundera évoque Goethe, sa femme Christiane, et Bettina, sa cadette de 25 ans qui pendant des décennies s’est rêvée sa maitresse. Et il nous présente en parallèle trois personnages fictifs actuels : Paul, sa femme Agnès, et la bien plus jeune Laura, qui se rêve la maitresse de Paul. Il met en perspective les sentiments contradictoires, ambigus, les grands rêves et petitesses de ses personnages, qu’ils soient génies ou quidam. Mais Kundera se glisse lui-même dans le récit en tant qu’auteur du présent roman (et de ses autres livres), il se fait parfois l’interprète direct de leurs états d’âme, mais toujours avec une certaine distance. Et il s’amuse à faire dialoguer Goethe et Hemingway lors d’une promenade céleste. Lui-même s’entretient avec son ami le professeur Avenarius (mais si, souvenez-vous, le pape de l’empiriocriticisme, mort en 1896 !) Goethe met en scène son immortalité (ou alors sa postérité ?), son image dont il était très soucieux, (comme Mitterrand avec lequel Kundera fait un parallèle acrobatique mais convaincant !)

Bon arrêtons-là d’évoquer l’impossible scénario ; ça a l’air complètements abscons, alors que ça ne l’est pas du tout.

J’avais déjà admiré dans d’autres romans de MK sa capacité au mélange des genres, à jongler avec brio entre fiction et réflexion philosophique, sans que le lecteur ne s’égare. Mais si dans mes précédentes lectures, la narration paraissait l’édifice dans lequel s’inscrivait des prises de recul critiques, des analyses théoriques ou psychologiques, ici j’ai eu l’impression que l’histoire, ou plutôt les histoires imbriquées servaient de prétextes à son regard comme toujours désenchanté, d’une ironie parfois mordante sur le monde et les êtres humains. Et pourtant c’est un roman ; dans son essai « L’Art du roman », il écrit d’ailleurs : « La poésie et la philosophie ne sont pas en mesure d’intégrer le roman, le roman est capable d’intégrer et la poésie et la philosophie sans perdre rien de son identité caractéristique », et il le prouve magistralement ici. Un tour de force littéraire.

On trouvera dans « L’Immortalité » des considérations sur l’état du monde contemporain, sur le pouvoir, sur le visage et l’image, sur les médias, sur la vie et la mort bien sûr, sur l’art du roman, sur l’amour conjugal et les relations amoureuses, mais toujours dans une écriture simple, de facture romanesque, très accessible. Tout est enrobé d’ironie parfois mordante, d’une distance de l’auteur avec ses personnages et avec lui-même, (alors qu’il s’inscrit comme acteur du récit) et parfois le ridicule surgit. Je ne crois pas (?) que Kundera soit misanthrope, mais un désespoir humain profond affleure dans ses écrits, sans pathos et sans exhibitionnisme, mais avec une intensité indéniable. Lui qui a connu le poids de la dictature stalinienne se présente comme désabusé, sans idéal apparent. Et malgré cela, ce n’est pas un livre désespérant, ce que je ne parviens guère à m’expliquer. Est-ce la finesse de son regard qui le rend si souvent tellement pertinent ? Il faut voir comme il multiplie les sentences et les observations qui accrochent par leur impact, qu’on les partage ou pas :

« ‘‘Je pense donc je suis’’ est un propos d’intellectuel qui sous-estime les maux de dents. ‘‘Je sens donc je suis’’ est une vérité de portée beaucoup plus générale et qui concerne tout être vivant. »

« Quand la souffrance se fait aigüe, le monde s’évanouit et chacun de nous reste seul avec lui-même. La souffrance est la Grande Ecole de l’égocentrisme. »

« Vivre, il n’y a là aucun bonheur. Vivre : porter de par le monde son moi douloureux. Mais être, être est bonheur. Être : se transformer en fontaine, vasque de pierre dans laquelle l’univers descend comme une pluie tiède. » Comme une dissolution...

Ou leur drôle causticité :

« Lui (Goethe) qui prenait tellement garde à ne pas partir pour l’immortalité avec une chemise froissée… »

Et l’entomologiste de scruter ainsi à la loupe les comportements humains (peut-être parfois au point de couper les cheveux en quatre ?)

Milan Kundera, décidemment, un des très grands auteurs à la charnière de deux siècles.

PS : à signaler, dans l’édition Folio, la très intéressante postface de François Ricard.

Retour aux fondamentaux, en l’occurrence à Milan Kundera. Et comme d’habitude, il nous offre un TRES GRAND livre.

Bien sûr il s’agit ici d’un roman, mais au sens où Kundera lui-même en revendique le qualificatif. Donc il ne faut guère s’attendre à une histoire structurée avec un début et une fin qui servent de fil conducteur, un personnage central, un objet narratif rapidement identifiable, ou quelque chose qui ressemble à du suspense (quoique, pour le suspense…) Impossible donc de le résumer, ou juste d’en donner un pitch (même Folio se garde d’en faire une présentation, se contentant dans sa quatrième de couverture de la table des matières). Certes, à partir de faits historiquement avérés, Kundera évoque Goethe, sa femme Christiane, et Bettina, sa cadette de 25 ans qui pendant des décennies s’est rêvée sa maitresse. Et il nous présente en parallèle trois personnages fictifs actuels : Paul, sa femme Agnès, et la bien plus jeune Laura, qui se rêve la maitresse de Paul. Il met en perspective les sentiments contradictoires, ambigus, les grands rêves et petitesses de ses personnages, qu’ils soient génies ou quidam. Mais Kundera se glisse lui-même dans le récit en tant qu’auteur du présent roman (et de ses autres livres), il se fait parfois l’interprète direct de leurs états d’âme, mais toujours avec une certaine distance. Et il s’amuse à faire dialoguer Goethe et Hemingway lors d’une promenade céleste. Lui-même s’entretient avec son ami le professeur Avenarius (mais si, souvenez-vous, le pape de l’empiriocriticisme, mort en 1896 !) Goethe met en scène son immortalité (ou alors sa postérité ?), son image dont il était très soucieux, (comme Mitterrand avec lequel Kundera fait un parallèle acrobatique mais convaincant !)

Bon arrêtons-là d’évoquer l’impossible scénario ; ça a l’air complètements abscons, alors que ça ne l’est pas du tout.

J’avais déjà admiré dans d’autres romans de MK sa capacité au mélange des genres, à jongler avec brio entre fiction et réflexion philosophique, sans que le lecteur ne s’égare. Mais si dans mes précédentes lectures, la narration paraissait l’édifice dans lequel s’inscrivait des prises de recul critiques, des analyses théoriques ou psychologiques, ici j’ai eu l’impression que l’histoire, ou plutôt les histoires imbriquées servaient de prétextes à son regard comme toujours désenchanté, d’une ironie parfois mordante sur le monde et les êtres humains. Et pourtant c’est un roman ; dans son essai « L’Art du roman », il écrit d’ailleurs : « La poésie et la philosophie ne sont pas en mesure d’intégrer le roman, le roman est capable d’intégrer et la poésie et la philosophie sans perdre rien de son identité caractéristique », et il le prouve magistralement ici. Un tour de force littéraire.

On trouvera dans « L’Immortalité » des considérations sur l’état du monde contemporain, sur le pouvoir, sur le visage et l’image, sur les médias, sur la vie et la mort bien sûr, sur l’art du roman, sur l’amour conjugal et les relations amoureuses, mais toujours dans une écriture simple, de facture romanesque, très accessible. Tout est enrobé d’ironie parfois mordante, d’une distance de l’auteur avec ses personnages et avec lui-même, (alors qu’il s’inscrit comme acteur du récit) et parfois le ridicule surgit. Je ne crois pas (?) que Kundera soit misanthrope, mais un désespoir humain profond affleure dans ses écrits, sans pathos et sans exhibitionnisme, mais avec une intensité indéniable. Lui qui a connu le poids de la dictature stalinienne se présente comme désabusé, sans idéal apparent. Et malgré cela, ce n’est pas un livre désespérant, ce que je ne parviens guère à m’expliquer. Est-ce la finesse de son regard qui le rend si souvent tellement pertinent ? Il faut voir comme il multiplie les sentences et les observations qui accrochent par leur impact, qu’on les partage ou pas :

« ‘‘Je pense donc je suis’’ est un propos d’intellectuel qui sous-estime les maux de dents. ‘‘Je sens donc je suis’’ est une vérité de portée beaucoup plus générale et qui concerne tout être vivant. »

« Quand la souffrance se fait aigüe, le monde s’évanouit et chacun de nous reste seul avec lui-même. La souffrance est la Grande Ecole de l’égocentrisme. »

« Vivre, il n’y a là aucun bonheur. Vivre : porter de par le monde son moi douloureux. Mais être, être est bonheur. Être : se transformer en fontaine, vasque de pierre dans laquelle l’univers descend comme une pluie tiède. » Comme une dissolution...

Ou leur drôle causticité :

« Lui (Goethe) qui prenait tellement garde à ne pas partir pour l’immortalité avec une chemise froissée… »

Et l’entomologiste de scruter ainsi à la loupe les comportements humains (peut-être parfois au point de couper les cheveux en quatre ?)

Milan Kundera, décidemment, un des très grands auteurs à la charnière de deux siècles.

PS : à signaler, dans l’édition Folio, la très intéressante postface de François Ricard.

Après une lecture un peu décevante, avant de passer à un autre livre contemporain, qu’il est bon de retrouver un de ses maîtres. En l’occurrence, Milan Kundera. Une douce transition. Un de mes rares Pleiade, vénéré, le premier roman de ce bel objet, l’immortalité, lu une quatrième fois. Un roman de Kundera, particulièrement ce roman-là, L’immortalité, fait toujours l’effet d’une grosse mamelle nourricière où je retrouve un breuvage fort et énergisant. Un retour aux sources régulier depuis mon adolescence. Pas une page sans une réflexion approfondie, pas une page sans découvrir un détail qui m’avait échappé à la lecture précédente. Des pages fines et veloutées à caresser, truffées de fils sur lesquels tirer. Un roman et un laboratoire du roman dans lequel l’auteur vient s’asseoir à nos côtés pour nous parler, nous prendre à témoin, nous montrer comment il s’y prend, se poser même en protagoniste à l’intérieur même du roman, l’histoire étant bien moins importante que ses réflexions, les questions posées, et sa façon de faire émerger ses personnages. Prenons Agnès, le personnage principal du roman, qui nait littéralement sous nos yeux grâce à un geste, un seul geste, que Kundera, alors à la piscine, voit. Le geste délicat et coquet d’une jeune femme effectué par une vieille dame à son maitre-nageur. Un geste qui a pris possession de cette femme, un geste enfoui en elle, un geste d’antan, essence de son moi profond pense l’auteur de prime abord, ce geste fait naître le personnage d’Agnès. Agnès et ses difficultés de la vie en société, Agnès et son amour de la solitude.

Le roman interroge sur l’identité, sur le moi profond (la première partie du roman, le Visage, est magistrale dans cette interrogation… ce fameux geste, n’est en fait pas l’essence d’Agnès, les gestes prennent possession de nous et pas l’inverse analyse l’auteur) et bien entendu dissèque, au scalpel, cette fameuse immortalité. L’homme peut mettre fin à ses jours mais il ne peut mettre fin à l’immortalité. L’immortalité est-ce ce qui se passe après la mort ? Est-elle de retrouver toutes ces femmes bavardes et caquetantes ailleurs (une punition pour Agnès) ou est-ce quelque chose de différent, soustrait au regard des autres ? Est-ce de pouvoir passer l’éternité avec des âmes amies, des âmes proches (Goethe et Hemingway réunis par exemple) ? L’immortalité, dans sa version plus profane, est-ce ce qui reste de quelqu’un dans le monde des vivants, dans la mémoire de la postérité ? Pour Kundera, « tout un chacun peut atteindre cette immortalité, plus ou moins grande, plus ou moins longue, et dès l’adolescence chacun y pense ». Mais face à l’immortalité, les gens ne sont pas égaux et l’auteur distingue la petite immortalité (souvenir d’un homme dans l’esprit de ceux qui l’ont connu) de la grande immortalité (souvenir d’un homme dans l’esprit de ceux qui ne l’ont pas connu).

Petite ou grande, l’immortalité peut-elle donc se façonner, se préparer, de son vivant comme souhaite le faire avec persévérance la jeune Bettina avec le déjà âgé Goethe, malgré lui, faire passer à la postérité, même de façon erronée et factice, une histoire d’amour telle qu’elle sera précisément éternelle et donc immortelle (2ème partie du roman, intitulée L’immortalité) ? Mais cette immortalité ne se réalisera jamais telle qu’elle a été planifiée, prenant parfois la forme d’anecdotes tragiques ou cocasses.

L’immortalité est une façon de laisser une trace de son moi, de son identité, de l’imposer aux autres. D’imposer son unicité. En étant absolument unique, on devient immortel. La théorie de Kundera en la matière est savoureuse, je pense souvent à lui lorsque je vois des personnes affirmer haut et fort « adorer » ou « détester » telle ou telle chose. D’un ton péremptoire. Selon l’auteur, il existe deux façons de s’affirmer. La méthode additive et a méthode soustractive. Cette dernière « soustrait de son moi tout ce qui est extérieur et emprunté, pour se rapprocher de sa pure essence (et courant le risque d’aboutir à zéro, par ces soustractions successives) ». La méthode additive, elle, consiste à « ajouter sans cesse de nouveaux attributs, auxquels la personne tâche de s’identifier (en courant le risque de perdre l’essence du moi, sous ces attributs additionnés) ». « Tel est l’étrange paradoxe dont sont victimes tous ceux qui recourent à la méthode additive pour cultiver leur moi : ils s’efforcent d’additionner pour créer un moi inimitablement unique, mais devenant en même temps les propagandistes de ces attributs additionnés, ils font pour qu’un maximum de gens leur ressemblent ; et alors l’unicité de leur moi (si laborieusement conquise) s’évanouit aussitôt ». Voilà ce que j’aime chez Kundera, cette façon de mettre en mot ce que je peux ressentir confusément. Chaque page contient de telles réflexions. C’est lumineux et peut être interprété et vécu de façon différente au fil des années. Cette affirmation de son moi profond, surtout lorsque ce moi possède des contours peu nets, passe par de petits mots passant la postérité (voyez les hommes politiques) et des gestes, ces fameux gestes du désir d’immortalité qui permettent d’affirmer son moi.

Atteindre l’immortalité est une lutte (La lutte est le 3ème chapitre du roman). Une lutte pour rester dans le cœur des êtres aimés, voire de l’être aimé. Jusqu’au suicide pour certains. Jusqu’au don de soi. En se dépassant soi-même soit pour faire partie de l’Histoire, mémoire éternelle, soit au moins pour rester dans la mémoire de ceux que l’on a connu

Enfin accéder à l’immortalité suppose d’être regardé, vu car ce sont les autres qui permettent d’atteindre l’immortalité, du moins cette immortalité profane qui s’oppose à l’immortalité sacrée. Les multiples visages de l’immortalité, l’immortalité sacrée étant peut-être justement ce « là-bas, où il n’y a pas de visage » auquel Agnès aspire tant et qu’elle finira par atteindre (dans le chapitre le Hasard).

Un roman magistral qui ne cesse de me suivre aux différents âges de mon existence en prenant à chaque fois une signification particulière.

Le roman interroge sur l’identité, sur le moi profond (la première partie du roman, le Visage, est magistrale dans cette interrogation… ce fameux geste, n’est en fait pas l’essence d’Agnès, les gestes prennent possession de nous et pas l’inverse analyse l’auteur) et bien entendu dissèque, au scalpel, cette fameuse immortalité. L’homme peut mettre fin à ses jours mais il ne peut mettre fin à l’immortalité. L’immortalité est-ce ce qui se passe après la mort ? Est-elle de retrouver toutes ces femmes bavardes et caquetantes ailleurs (une punition pour Agnès) ou est-ce quelque chose de différent, soustrait au regard des autres ? Est-ce de pouvoir passer l’éternité avec des âmes amies, des âmes proches (Goethe et Hemingway réunis par exemple) ? L’immortalité, dans sa version plus profane, est-ce ce qui reste de quelqu’un dans le monde des vivants, dans la mémoire de la postérité ? Pour Kundera, « tout un chacun peut atteindre cette immortalité, plus ou moins grande, plus ou moins longue, et dès l’adolescence chacun y pense ». Mais face à l’immortalité, les gens ne sont pas égaux et l’auteur distingue la petite immortalité (souvenir d’un homme dans l’esprit de ceux qui l’ont connu) de la grande immortalité (souvenir d’un homme dans l’esprit de ceux qui ne l’ont pas connu).

Petite ou grande, l’immortalité peut-elle donc se façonner, se préparer, de son vivant comme souhaite le faire avec persévérance la jeune Bettina avec le déjà âgé Goethe, malgré lui, faire passer à la postérité, même de façon erronée et factice, une histoire d’amour telle qu’elle sera précisément éternelle et donc immortelle (2ème partie du roman, intitulée L’immortalité) ? Mais cette immortalité ne se réalisera jamais telle qu’elle a été planifiée, prenant parfois la forme d’anecdotes tragiques ou cocasses.

L’immortalité est une façon de laisser une trace de son moi, de son identité, de l’imposer aux autres. D’imposer son unicité. En étant absolument unique, on devient immortel. La théorie de Kundera en la matière est savoureuse, je pense souvent à lui lorsque je vois des personnes affirmer haut et fort « adorer » ou « détester » telle ou telle chose. D’un ton péremptoire. Selon l’auteur, il existe deux façons de s’affirmer. La méthode additive et a méthode soustractive. Cette dernière « soustrait de son moi tout ce qui est extérieur et emprunté, pour se rapprocher de sa pure essence (et courant le risque d’aboutir à zéro, par ces soustractions successives) ». La méthode additive, elle, consiste à « ajouter sans cesse de nouveaux attributs, auxquels la personne tâche de s’identifier (en courant le risque de perdre l’essence du moi, sous ces attributs additionnés) ». « Tel est l’étrange paradoxe dont sont victimes tous ceux qui recourent à la méthode additive pour cultiver leur moi : ils s’efforcent d’additionner pour créer un moi inimitablement unique, mais devenant en même temps les propagandistes de ces attributs additionnés, ils font pour qu’un maximum de gens leur ressemblent ; et alors l’unicité de leur moi (si laborieusement conquise) s’évanouit aussitôt ». Voilà ce que j’aime chez Kundera, cette façon de mettre en mot ce que je peux ressentir confusément. Chaque page contient de telles réflexions. C’est lumineux et peut être interprété et vécu de façon différente au fil des années. Cette affirmation de son moi profond, surtout lorsque ce moi possède des contours peu nets, passe par de petits mots passant la postérité (voyez les hommes politiques) et des gestes, ces fameux gestes du désir d’immortalité qui permettent d’affirmer son moi.

Atteindre l’immortalité est une lutte (La lutte est le 3ème chapitre du roman). Une lutte pour rester dans le cœur des êtres aimés, voire de l’être aimé. Jusqu’au suicide pour certains. Jusqu’au don de soi. En se dépassant soi-même soit pour faire partie de l’Histoire, mémoire éternelle, soit au moins pour rester dans la mémoire de ceux que l’on a connu

Enfin accéder à l’immortalité suppose d’être regardé, vu car ce sont les autres qui permettent d’atteindre l’immortalité, du moins cette immortalité profane qui s’oppose à l’immortalité sacrée. Les multiples visages de l’immortalité, l’immortalité sacrée étant peut-être justement ce « là-bas, où il n’y a pas de visage » auquel Agnès aspire tant et qu’elle finira par atteindre (dans le chapitre le Hasard).

Un roman magistral qui ne cesse de me suivre aux différents âges de mon existence en prenant à chaque fois une signification particulière.

Je relis actuellement tout "mon Kundera », un de mes écrivains vivants préférés (relecture en pointillé, certes car je lis aussi beaucoup d'autres livres) et me voici à relire « l'immortalité", lue il y a pas mal d'années et que j'avais moins aimé, ainsi que « La lenteur » qui m'avait un peu déçu aussi.

Je crois que ma première impression avait été marquée par le fait que la lecture de ce livre faisait suite à celle des premiers romans de l'auteur, de « La plaisanterie » à « L'insoutenable légèreté de l'être » (lu et relu n fois depuis).

La manière dont ce roman est écrit est fort différente des précédents, et c'est sans doute ce qui m'avait déconcerté il y a quelques années.

J'ai cette fois beaucoup mieux appréhendé et apprécié ce roman pas comme les autres.

C'est un peu difficile à expliquer, sans doute n'étais-je pas réceptif autrefois, mais cette fois, j'ai été subjugué par cet incroyable texte, d'une grande complexité et d'une grande richesse, car de très nombreux thèmes s'y superposent. Non, en fait, il y a un thème majeur, l'immortalité, et toute une série de thèmes mineurs, dont celui de la tyrannie des autres, qu'il s'agisse de celle des dictatures, ou de celle de nos pays occidentaux, médias, publicité, et on pourrait maintenant ajouter, réseaux sociaux, qui n'existaient pas alors.

Comme l'écrit si justement un ou une babeliote, (et je dois dire que ma critique s'efforce de s'ajouter modestement aux commentaires déjà remarquables faits sur ce site) on pourrait de prime abord se dire que ce n'est pas un roman, mais en fait c'en est un. Le virtuose Kundera s'amuse à jouer ce marionnettiste qu'il décrit dans un des chapitres, nous montre les « ficelles » de la création romanesque, mais, dans la fin du livre, tous le thèmes se rejoignent et la narration romanesque prend le pas sur le reste.

Et puis, il y a cette fantaisie, cet humour lucide, ce sentiment désabusé à l'égard de ce monde « absolument moderne ». Et les critiques de Kundera à l'égard de notre époque «moderne », telles celles du pouvoir des journalistes, du nouveau tribunal médiatique, restent plus que jamais d'actualité.

Revenons au thème de l'immortalité.

Il est décliné d'une manière beaucoup plus subtile que la simple question: quelle trace laisserons après notre mort? Et cela même si cette question est la matière du 2ème chapitre dans lequel l'auteur traite avec beaucoup d'ironie lucide, des relations de Bettina Brentano avec Johann Goethe, une Bettina avide de gloire, de construire pour la postérité l'édifice de son lien présumé avec Goethe ou d'autres d'ailleurs) et un Goethe qui, vieillissant, cédera par vanité à cette dernière.

Kundera pose notamment ces grandes questions: y- a-il une vie après la mort? Quel sens a notre vie? Et questionne la réalité de notre identité, un thème qui sera abordé à nouveau dans un de ses autres prodigieux romans, « l'identité ». Et dans ce cadre, il nous fait un exposé jubilatoire sur celles et ceux qui veulent affirmer leur moi par la méthode additive, et s'ajoutent comme des médailles, de nouveaux attributs voyants à leur personne, leur chat, leurs goûts esthétiques, leurs vêtements, etc...et les autres qui utilisent la méthode soustractive, c'est à dire de se dépouiller de ces oripeaux pour que ne reste que l'essentiel.

Et tant d'autres thèmes passionnants comme celui du hasard qui se mêle si souvent de notre existence, etc...

Et tout cela, sans pédanterie, et, à ce propos, je ne partage pas l'avis de certains qui lui reprochent son côté moralisateur, rétrograde...

Ici, tout ceci est dans la trame d'un véritable objet romanesque pas tout à fait dans la norme classique, mais tellement plus original. Car, pour certains romans, disons le tout net, une fois la lecture terminée, et le récit parvenu à son terme, il ne reste plus grand chose et l'oubli s'installe vite. Avec les textes remarquables comme celui-ci, l'écho de ce qui a été écrit reste longtemps dans votre esprit.

Lu en anglais.

De ce que j'ai lu des livres de Kundera, et ce n'est pas beaucoup, je n'ai jamais compris pourquoi on le considère comme un grand auteur. En lisant celui-ci, je ne comprends toujours pas. Peut-être quelque chose m'échappe, peut-être je n'ai pas tout compris. L'histoire et les personnages me semblent banals. J'ai l'impression que l'auteur, en essayant de rendre le livre plus sophistiqué, a complexé la structure sans besoin, ajouté des passages peu intéressants sur Goethe, imaginé des conversations entre Goethe et Hemingway qui auront pu être entre n'importe qui. Pour la même raison (ce n'est que mon opinion, évidemment), le livre offre des réflexions sur la sexualité, l'amour, la littérature, l'art, et, bien sûr, l'immortalité. Parmi ces réflexions il y a quelques unes qui sont assez intéressantes, mais le plupart me semble trop simples et évidents pour être le vrai intérêt "philosophique" d'un roman.

De ce que j'ai lu des livres de Kundera, et ce n'est pas beaucoup, je n'ai jamais compris pourquoi on le considère comme un grand auteur. En lisant celui-ci, je ne comprends toujours pas. Peut-être quelque chose m'échappe, peut-être je n'ai pas tout compris. L'histoire et les personnages me semblent banals. J'ai l'impression que l'auteur, en essayant de rendre le livre plus sophistiqué, a complexé la structure sans besoin, ajouté des passages peu intéressants sur Goethe, imaginé des conversations entre Goethe et Hemingway qui auront pu être entre n'importe qui. Pour la même raison (ce n'est que mon opinion, évidemment), le livre offre des réflexions sur la sexualité, l'amour, la littérature, l'art, et, bien sûr, l'immortalité. Parmi ces réflexions il y a quelques unes qui sont assez intéressantes, mais le plupart me semble trop simples et évidents pour être le vrai intérêt "philosophique" d'un roman.

Récits hachés avec "une précision de pharmacien" (!), ceux-ci ne sont pas linéaires, mais entrelacés comme lors d'une danse littéraire. Chaque partie a un rapport, certes tenu, entre elles, donnant une cohérence et une consistance à ce livre. Je l'ai d'ailleurs trouvé fort, il a résonné en moi. Je ne comprends pas tout, mais je suis simplement transporté dans une autre dimension, avec la capacité de discuter directement avec Kundera !

On se questionne aussi sur notre vie, notre future mort, sur ce que nous avons entrepris sur cette planète. Est-ce que Kundera n'a-t-il pas écrit aussi ce livre pour ne pas l'oublier, grand écrivain immortel ? Je ne l'oublierai probablement, tant cet auteur a une part importante dans ma Bibliothèque...

On se questionne aussi sur notre vie, notre future mort, sur ce que nous avons entrepris sur cette planète. Est-ce que Kundera n'a-t-il pas écrit aussi ce livre pour ne pas l'oublier, grand écrivain immortel ? Je ne l'oublierai probablement, tant cet auteur a une part importante dans ma Bibliothèque...

À la frontière du persiflage et de la philosophie, L’Immortalité traite de l’image de soi telle qu’on prétend la léguer à la postérité. Le dévissage de Goethe et Bettina, de Dali et Gala ou de Beethoven est le prétexte d’aphorismes savoureux et d’anecdotes si drôles, ou si drôlement racontées, qu’on doute qu’elles soient vraies. La relecture des classiques s’enchaine à la critique du présent : dictateurs de l’image dans le milieu parisien, journalistes, publicitaires, « imagologues » (on dit maintenant « influenceurs ») et leurs cibles, à la fois complices et victimes : professionnels de l’ego, auteurs, acteurs et politiques. En prime, la culture des droits de l’homme, Dieu et la mort, le désir de tuer, l’amour filial ou physique, le couple et le suicide, etc. Le tout défie l’analyse et Kundera nous en prévient en ouvrant son livre sur une table des matières chaotique. Comme souvent, pour notre délectation, il traite familièrement de problèmes graves. Il se place dans la position d’un metteur en scène qui conduit de pair l’intrigue et le commentaire de l’intrigue, maniant l’auto-ironie, adoptant tour à tour la position du témoin désolé, du moraliste omniscient ou de l’expert psychologue. Un montreur de marionnettes. Tout cela est plus habile qu’attachant. On tire plus de plaisir du détail — voir les citations — que de la construction de l’ensemble.

Comme à chaque fois que je tourne la dernière page d’un livre, j’essaye de rassembler tout ce que j’ai saisi, ressenti durant ma lecture.

J’ai lu avec plaisir Risibles amours et L’insoutenable légèreté de l’être le mois dernier et tenais absolument à continuer à découvrir la Pléiade… mon choix s’est donc tourné vers l’Immortalité, puisque c’est chronologiquement lui qui succède à l’Insoutenable légèreté..

Mon avis est très flou et ambivalent. D’une part parce qu’il n’a pas été aisé de rentrer dans cette lecture, qui mêle des moments différents tantôt réels tantôt très oniriques et qui n’ont pas tellement de rapports entre eux, ce qui rendait difficile la mise en place de liens.

D’autres parts, parce qu’il m’est arrivé de rester coller aux pages et d’en dévorer une centaine en une après-midi.

Même si j’ai l’impression d’en avoir une compréhension confuse, je me suis attachée aux personnages, l’identification a fonctionné et les pensées philosophiques développées (on reste bien sur du Kundera) m’ont marquées.

Finalement, je peux dire que la magie a encore opéré, mais cela m’a demandé de la constance !

Je terminerai par l’idée qu’il serait dommage de passer à côté, mais que commencer la pléiade par cette lecture me semble ambitieux.

J’ai lu avec plaisir Risibles amours et L’insoutenable légèreté de l’être le mois dernier et tenais absolument à continuer à découvrir la Pléiade… mon choix s’est donc tourné vers l’Immortalité, puisque c’est chronologiquement lui qui succède à l’Insoutenable légèreté..

Mon avis est très flou et ambivalent. D’une part parce qu’il n’a pas été aisé de rentrer dans cette lecture, qui mêle des moments différents tantôt réels tantôt très oniriques et qui n’ont pas tellement de rapports entre eux, ce qui rendait difficile la mise en place de liens.

D’autres parts, parce qu’il m’est arrivé de rester coller aux pages et d’en dévorer une centaine en une après-midi.

Même si j’ai l’impression d’en avoir une compréhension confuse, je me suis attachée aux personnages, l’identification a fonctionné et les pensées philosophiques développées (on reste bien sur du Kundera) m’ont marquées.

Finalement, je peux dire que la magie a encore opéré, mais cela m’a demandé de la constance !

Je terminerai par l’idée qu’il serait dommage de passer à côté, mais que commencer la pléiade par cette lecture me semble ambitieux.

Un livre qui m'avait énormément marqué tant par la forme que par la forme. Je me souviens encore aujourd'hui de quelques citations.

A relire!!!

A relire!!!

Dans L'Insoutenable Légèreté de l'être, les derniers chapitres, que je relis toujours avec autant de ferveur, pages absolument parfaites, poignantes et souriantes, tendres et pourtant retenues, quelle maîtrise, quel grand écrivain !

Lien : http://vitanova.blogspot.com..

Lien : http://vitanova.blogspot.com..

Texte de Milan Kundera.

Tomas aime Tereza, mais il ne cesse d'aller voir d'autres femmes. Sans trève, la jalousie ronge Teresa qui exige des preuves d'amour toujours plus grandes. Le tout dans un monde où le communisme règne en maître.

Tout le roman est une réflexion sur l'importance, la pesanteur ou la légèreté des choses. Comment choisir entre le pesant et le léger? Faut-il, comme Parménide, préférer le second? Ou admettre, comme Nietzsche, que seul le premier a de la valeur? Le texte se lit bien. La narration semble parfois chaotique, la temporalité se délite par moment. Mais le texte résonne longtemps.

Tomas aime Tereza, mais il ne cesse d'aller voir d'autres femmes. Sans trève, la jalousie ronge Teresa qui exige des preuves d'amour toujours plus grandes. Le tout dans un monde où le communisme règne en maître.

Tout le roman est une réflexion sur l'importance, la pesanteur ou la légèreté des choses. Comment choisir entre le pesant et le léger? Faut-il, comme Parménide, préférer le second? Ou admettre, comme Nietzsche, que seul le premier a de la valeur? Le texte se lit bien. La narration semble parfois chaotique, la temporalité se délite par moment. Mais le texte résonne longtemps.

Les tribulations d'un médecins tchèque à Prague vers 1968. C'est bien écrit, plaisant, avec ce qu'il faut de sentiments et de mélodrame.

Bien

Bien

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Milan Kundera

Lecteurs de Milan Kundera Voir plus

Quiz

Voir plus

Milan Kundera

Presque tous les romans de Kundera comportent le même nombre de parties : quelle est la structure type de ses romans ?

3 parties

5 parties

7 parties

10 questions

170 lecteurs ont répondu

Thème :

Milan KunderaCréer un quiz sur cet auteur170 lecteurs ont répondu