Nationalité : France

Ajouter des informations

Biographie :

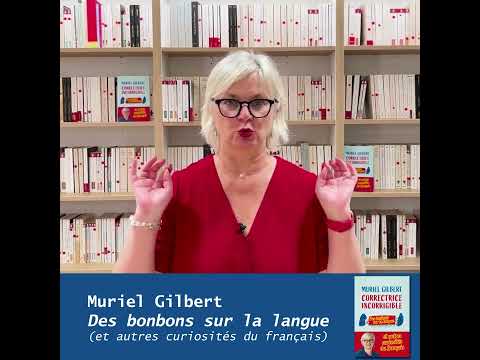

Muriel Gilbert est une auteure française et correctrice au journal le Monde.

Elle a publié, notamment, "Un bonbon sur la langue", "Quand votre moustache pousse comme la broussaille !" ou encore "Au bonheur des fautes".

https://www.murielgilbert.com

Muriel Gilbert est une auteure française et correctrice au journal le Monde.

Elle a publié, notamment, "Un bonbon sur la langue", "Quand votre moustache pousse comme la broussaille !" ou encore "Au bonheur des fautes".

https://www.murielgilbert.com

Ajouter des informations

étiquettes

Videos et interviews (8)

Voir plusAjouter une vidéo

Citations et extraits (55)

Voir plus

Ajouter une citation

À mesure que la réalité change, certains mots disparaissent également. D’ailleurs, sur ce point, il existe un mystère : comment se fait-il que l’on n’évoque jamais les mots qui sortent des dictionnaires ? J’avais essayé de me pencher sur cette énigme voilà un an ou deux, et, chez Larousse comme chez Robert, on répondait que non, on ne retirait jamais de mots. Évidemment, ils nous prenaient pour des jambons, comme dit mon fils, qui aime la charcuterie : physiquement (et financièrement),il est impossible que les dictionnaires grossissent à l’infini… Du reste, les éditions Larousse ont fini par avouer ! Elles ont publié une petite merveille qui s’appelle Les Mots disparus de Pierre Larousse. Ce livre répertorie ceux qu’il appelle les « chers disparus », les termes que l’usage a fait sortir du dictionnaire. Finalement, ils ne sont que 10 %, depuis l’époque de Pierre Larousse, le créateur du dictionnaire, dont on fête le 200e anniversaire de la naissance cette année.

« Se faire appeler Arthur » quelle drôle d’expression, n’est-ce pas ? Ce qui est amusant, c’est que son histoire a un rapport assez étroit avec le confinement imposé par le COVID-19. Selon Clémentine Portier-Kaltenbach, auteure des Secrets de Paris, l’expression remonterait à l’occupation allemande. Le couvre-feu était fixé à 8 heures du soir : « acht Uhr » en allemand. « Ach Uhr ! », c’est ce que les patrouilles criaient aux retardataires qui traînaient dans les rues passé 20 heures. C’est ainsi que « se faire appeler Arthur », dans le jargon humoristique des années 1940, est devenu synonyme de se faire rappeler à l’ordre.

Alors que les dictionnaires prescrivaient événement, avec deux accents aigus sur les e, tout le monde (hormis les correcteurs de presse et autres maniaques de l'orthographe, dont, oui, je dois bien avouer que je fais partie) écrivait évènement avec un accent grave sur le deuxième e, et c'était bien naturel, puisque c'est ainsi que la plupart des francophones prononcent ce mot. Eh bien, cette orthographe est finalement entrée dans les dictionnaires en 1990, admise à côté de l'autre!

Mais le plus joli, dans l'histoire, c'est l'origine délicieuse et incroyable de ce deuxième accent aigu qui embêtait tout le monde, que j'ai apprise récemment grâce à un message de l'éminente linguiste Henriette Walter.

"Cette aberration graphique, m'explique-t-elle, n'est pas le produit d'une décision mûrement pesée, mais résulte d'un manque momentané de matériel d'imprimerie. L'histoire remonte au début du XVIII ème siècle, époque à laquelle on commençait à adopter l'accent grave è, en le distinguant de l'accent aigu é. L'imprimeur du dictionnaire de l'Académie française n'avait pas fait fondre assez de caractères de plomb è, avec l'accent grave. Lorsqu'il en fallait plusieurs dans une même page, il lui arrivait d'en manquer. C'est ainsi que, dans l'édition du dictionnaire de l'Académie française de 1740, événement comporte deux é (et mére, également avec un accent aigu). Mais, arrivé à la lettre p, l'imprimeur avait sans doute eu le temps de faire fondre de nouveaux caractères, car père a bien son accent grave. Pourtant, la forme événement n'a pas été corrigée dans l'édition suivante et a gardé jusqu'au XX ème siècle son accent aigu sur la deuxième syllabe."

Et voilà : près de trois siècles de zéros en dictée à cause d'un imprimeur qui n'avait pas commandé les bons caractères! La langue est farceuse et délicieuse, je vous dis, et les dictionnaires aussi!

PP. 14-15

Mais le plus joli, dans l'histoire, c'est l'origine délicieuse et incroyable de ce deuxième accent aigu qui embêtait tout le monde, que j'ai apprise récemment grâce à un message de l'éminente linguiste Henriette Walter.

"Cette aberration graphique, m'explique-t-elle, n'est pas le produit d'une décision mûrement pesée, mais résulte d'un manque momentané de matériel d'imprimerie. L'histoire remonte au début du XVIII ème siècle, époque à laquelle on commençait à adopter l'accent grave è, en le distinguant de l'accent aigu é. L'imprimeur du dictionnaire de l'Académie française n'avait pas fait fondre assez de caractères de plomb è, avec l'accent grave. Lorsqu'il en fallait plusieurs dans une même page, il lui arrivait d'en manquer. C'est ainsi que, dans l'édition du dictionnaire de l'Académie française de 1740, événement comporte deux é (et mére, également avec un accent aigu). Mais, arrivé à la lettre p, l'imprimeur avait sans doute eu le temps de faire fondre de nouveaux caractères, car père a bien son accent grave. Pourtant, la forme événement n'a pas été corrigée dans l'édition suivante et a gardé jusqu'au XX ème siècle son accent aigu sur la deuxième syllabe."

Et voilà : près de trois siècles de zéros en dictée à cause d'un imprimeur qui n'avait pas commandé les bons caractères! La langue est farceuse et délicieuse, je vous dis, et les dictionnaires aussi!

PP. 14-15

Qu'est-ce qu'Homo Sapiens a dévoré en premier, la poule, ou l'oeuf? Quoi qu'il en soit, du Portugal à la Russie, nombre de peuples sont d'accord, on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs. "Qui ne risque pas un oeuf n'aura pas de poule", précisent les Espagnols (quien no arriesga un huevo no tiene una gallina), tandis que les Turcs jugent dans le même cas que "qui entre au hammam transpire" (hamama giren terler). Précisons aux impatients avec les sages Brésiliens qu'"on ne peut pas cuire l'oeuf dans le cul de la poule", ce que les Britanniques approuvent d'un "ne comptez pas vos poulets avant qu'ils soient éclos" (don't count your chickens before they're hatched) [...].

Mais le plus étrange n’est-il pas que le mot féminin lui-même soit du genre masculin ?

Emma, une jeune Britannique fraîchement débarquée à Paris avec qui j’ai travaillé comme interprète au BHV, se demandait ce qu’étaient devenus les ponts un à huit à Paris, puisque nous avions un « pont neuf ». Quand j’ai expliqué en rigolant que neuf était synonyme de nouveau, elle s’est moquée de moi en me montrant dans un guide que c’était le plus vieux pont de Paris. Avouez qu’il y a de quoi en perdre son latin.

les Français ont une passion pour le sexe des mots. Le Français dit une huître mais un escargot, une voiture mais un camion. L’huître n’est pourtant ni femelle ni mâle, elle est hermaphrodite, changeant de sexe à la fin de chaque saison ou après chaque émission de semence ; quant à l’escargot, il produit à la fois des spermatozoïdes et des ovules.

Mais le plus étrange n’est-il pas que le mot « féminin » soit du genre masculin.

Mais le plus étrange n’est-il pas que le mot « féminin » soit du genre masculin.

L’autre soir, j’épluchais des patates en écoutant la radio. Soudain, je saute en l’air, comme si un plaisantin époque Pif le chien venait de me faire exploser un sac en papier au creux de l’oreille. La comédienne qui lisait un roman d’Annie Ernaux venait d’évoquer « le regard de la chatte noire et blanche ». Et alors ? demanderez-vous. Eh bien, c’est très simple : une chatte noire et blanche, ça n’existe pas ! Peut-être croyez-vous en avoir vu des dizaines, peut-être même vous apprêtez-vous à m’envoyer la photo de votre propre matou femelle, et pourtant vous vous trompez. Toutes ces félines sont ne sont pas « noires et blanches » mais « noir et blanc ».

Allez, c’est vrai, les couleurs font partie des sacrées blagueuses de la langue française. J’adore cette règle !

Allez, c’est vrai, les couleurs font partie des sacrées blagueuses de la langue française. J’adore cette règle !

Lorsque le Normand Guillaume le Conquérant s’installa sur le trône d’Angleterre, en 1066, le pays ne disposait pas d’une langue unique, mais de plusieurs dialectes locaux. Du coup, le français est devenu, pour plus de trois cents ans, la langue officielle de l’île, et un à deux tiers des mots anglais actuels dérivent directement ou indirectement du français. Bien souvent, ce sont eux qui nous reviennent, parfumés à la sauce anglaise ! Flirter n’est que le retour au bercail de notre conter fleurette, management vient de ménagement et manager de ménager. Les langues vivent, se fréquentent, s’influencent, et font des petits.

La même infortune a frappé le patronyme de l'éminent William Prout, physicien britannique du XIXe siècle qui fut - devinez quoi ? - un grand spécialiste des gaz.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Muriel Gilbert

Lecteurs de Muriel Gilbert (266)Voir plus

Quiz

Voir plus

Le portrait de Dorian Gray (facile)

Le Portrait de Dorian Gray est une...

pièce de théâtre

autobiographie de l'auteur

fiction

oeuvre d'un peintre nommé Oscar Wilde

10 questions

951 lecteurs ont répondu

Thème : Le Portrait de Dorian Gray de

Oscar WildeCréer un quiz sur cet auteur951 lecteurs ont répondu