Né(e) à : Paris , le 17/06/1947

Michel Pastoureau est un historien médiéviste, spécialiste de la symbolique des couleurs, des emblèmes, et de l'héraldique.

Archiviste paléographe, il soutient en 1972 une thèse à l'École des chartes, qui porte sur le bestiaire héraldique du Moyen Âge. Il est historien, et directeur d'études à l'École pratique des hautes études (4e section), où il occupe depuis 1983 la chaire d'histoire de la symbolique occidentale.

Il est membre de l'Académie internationale d'héraldique, président de la Société française d'héraldique et de sigillographie (2008-2017) et enseigne régulièrement à l'École du Louvre.

Il a publié une quarantaine d'ouvrages consacrés à l'histoire des couleurs, des animaux et des symboles. Ses premiers travaux portaient sur l'histoire des emblèmes et les domaines qui s'y rattachent : héraldique, sigillographie et numismatique.

Il a reçu le 16 septembre 2007 le Prix national du livre médiéval : Provins patrimoine mondial, pour son livre "L’Ours, histoire d’un roi déchu".

Il obtient le prix Médicis essai 2010 et le Prix France Télévisions - Essai 2011 pour son ouvrage "Les Couleurs de nos souvenirs" (2010).

Après "Les Couleurs de nos souvenirs", Michel Pastoureau publie la même année un catalogue de 350 photographies, "Couleurs", pour inaugurer un rapport différent à la couleur, via l'image.

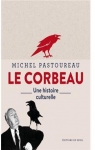

Abondamment illustré, "Jaune" (2019) est le cinquième ouvrage d’une série commencée en 2000 par Michel Pastoureau et consacrée à l’histoire des couleurs en Europe, de l’Antiquité à nos jours. Il fait suite à "Bleu. Histoire d’une couleur" (2000), "Noir. Histoire d’une couleur" (2008), "Vert. Histoire d’une couleur" (2013) et "Rouge. Histoire d’une couleur" (2016).

Ajouter des informations

Rencontrer Michel Pastoureau, c'est être frappé en premier par son regard amusé et malicieux. L'historien, diplômé de l'école des chartes, est archiviste paléographe, spécialiste de la symbolique des couleurs, des animaux, d'héraldique. Il a reçu de nombreuses aides du CNL, notamment pour son livre « Symboles du moyen-âge : animaux, végétaux, couleurs, objets » en 2012, des aides à la traduction pour ses ouvrages sur les histoires des couleurs « Noir », « Bleu », « Vert », « Rouge », « Jaune », en 2014, 2016, 2018, et en 2020, ainsi qu' une bourse de création relative à l'histoire du nuancier sur les cartographies de couleurs et d'imaginaires. Sa curiosité est sans limite, son raisonnement implacable, le grand entretien avec Michel Pastoureau dans Son Livre, c'est parti. Michel Pastoureau est professeur à la Sorbonne et à l'école pratique des Hautes Etudes où il est titulaire de la chaire d'Histoire de la symbolique occidentale. Il a reçu de nombreux prix littéraires, dont le Prix Medicis essai en 2010 pour son ouvrage « La couleur de nos souvenirs » paru aux éditions du Seuil, mais aussi, le Prix Broquette-Gonin (histoire) de l'Académie française pour l'ouvrage La vie quotidienne en France et en Angleterre au temps des chevaliers de la Table ronde (1977). Passionnant ! Suivez le CNL sur son site et les réseaux sociaux : Site officiel : www.centrenationaldulivre.fr Facebook : Centre national du livre Twitter : @LeCNL Instagram : le_cnl Linkedin : Centre national du livre

Les couleurs ne sont pas immuables. Elles ont une histoire, mouvementée, qui remonte à la nuit des temps et qui a laissé des traces jusque dans notre vocabulaire : ce n’est pas par hasard si nous voyons rouge, rions jaune, devenons blanc comme un linge, verts de peur ou bleus de colère….

[…]

On verra ici comment la religion les a mises sous sa domination, comme elle l’a fait d’ailleurs pour l’amour et la vie privée. Comment la science s’en est-elle mêlée, débordant sur la philosophie – onde ou particule ? Comment la politique, aussi, s’en est emparée – les rouges et les bleus n’ont pas toujours été ceux que l’on connait. Et comment, aujourd’hui, nous sommes toujours lestés par cet étrange héritage. L’art, la peinture, la décoration, l’architecture, la publicité bien sûr, mais aussi nos produits de consommation, nos vêtements, nos voitures…. Tout ceci est régi par un code non écrit dont les couleurs ont le secret.

Avant-propos de Dominique Simonnet

Oui ; car jadis chez les Romains par exemple, la virginité d’une femme n’avait pas l’importance qu’on lui a donnée ensuite.

Avec l’institution définitive du mariage chrétien, au XIII ème siècle, il est devenu essentiel.

A compter de la fin du XVIII ème siècle, alors que les valeurs bourgeoises prennent le pas sur les valeurs aristocratiques, on somme les jeunes femmes d’afficher leur virginité, probablement parce que celle-ci n’allait plus de soi.

Le code nous est resté.

Charlotte de David Foenkinos

Quelle tragédie se répète continuellement dans la famille Salomon ?

69 lecteurs ont répondu