Nationalité : France

Né(e) : 1952

Ajouter des informations

Né(e) : 1952

Biographie :

Pierre François Souyri est un historien français spécialiste de l'histoire du Japon.

De 1985 à 1999, Pierre François Souyri enseigne l'histoire du Japon à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO). De 1993 à 1996, il est directeur des études de l'Ecole française d'Extrême-Orient. De 1999 à 2003, il dirige la Maison franco-japonaise de Tokyo. Il fait partie des fondateurs de la revue Cipango, Cahiers d'études japonaises, fut secrétaire de rédaction de la revue Annales (Économies, Sociétés, Civilisations) de 1991 à 1993, puis en fut l'un des codirecteurs. Il est actuellement professeur à l'Université de Genève, directeur de la Maison de l'histoire de l'Université de Genève et du Festival Histoire et Cité, à Genève.

Il a reçu en 2014 le prix littéraire de l'Asie pour son ouvrage : "Samouraï, 1000 ans d'histoire du Japon".

+ Voir plusPierre François Souyri est un historien français spécialiste de l'histoire du Japon.

De 1985 à 1999, Pierre François Souyri enseigne l'histoire du Japon à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO). De 1993 à 1996, il est directeur des études de l'Ecole française d'Extrême-Orient. De 1999 à 2003, il dirige la Maison franco-japonaise de Tokyo. Il fait partie des fondateurs de la revue Cipango, Cahiers d'études japonaises, fut secrétaire de rédaction de la revue Annales (Économies, Sociétés, Civilisations) de 1991 à 1993, puis en fut l'un des codirecteurs. Il est actuellement professeur à l'Université de Genève, directeur de la Maison de l'histoire de l'Université de Genève et du Festival Histoire et Cité, à Genève.

Il a reçu en 2014 le prix littéraire de l'Asie pour son ouvrage : "Samouraï, 1000 ans d'histoire du Japon".

Ajouter des informations

étiquettes

Videos et interviews (4)

Voir plusAjouter une vidéo

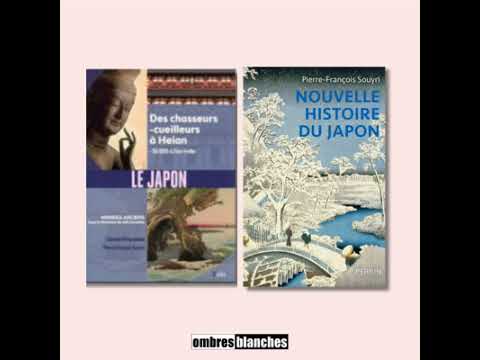

Rencontre avec Pierre-François Souyri autour de Nouvelle histoire du Japon aux éditions Perrin et de le Japon chez Belin éditeur. Pierre-François Souyri, après avoir enseigné à l'Inalco puis dirigé la Maison franco japonaise de Tokyo, est professeur à l'Université de Genève où il enseigne l'histoire du Japon. Il a publié de nombreux ouvrages sur l'histoire japonaise dont Nouvelle Histoire du Japon (Perrin, 2010), Histoire du Japon médiéval, le monde à l'envers (Perrin, 2013), Kamikazes (avec Constance Sereni) (Flammarion, 2015), et plus récemment Moderne sans être occidental, Aux origines du Japon d'aujourd'hui (Gallimard 2016). -- 16/01/2024 - Réalisation et mise en ondes Radio Radio, RR+, Radio TER

+ Lire la suite

Citations et extraits (20)

Voir plus

Ajouter une citation

L'essentiel de la documentation que nous avons sur la circulation des biens produits dans l'archipel renseigne sur une économie fondée sur le paiement de taxes et d'impôts. Aux individus masculins âgés de plus de 16 ans, l'Etat confiait 2400 mètres carrés de terre, et aux femmes, les deux tiers des rizières. Cet "octroi", dans un contexte où depuis la naissance du régime des codes les textes proclament que le sol appartient à l'Etat, rend redevable d'impôts la majorité de la population, payables principalement en riz ou en corvées. S'ajoutait également une taxe particulière sur les productions et les tissus propres aux différentes régions. Sur ces derniers était accroché un "mokkan" (document sur bois) portant le nom et l'adresse du contrôleur fiscal, ainsi que sur la quantité de marchandise.

Pour un Européen, pour qui Antiquité et cité sont deux notions qui vont souvent de pair, le Japon antique peut paraître bien singulier. En effet, si la capitale est indubitablement une ville, elle est la seule (hormis le port situé à l'endroit de l'actuelle Hakata, à Kyûshû) qui constitue une petite agglomération. En l'absence de réseau urbain, donc, et avec une seule ville pour un territoire si vaste, on pourrait même douter de la réalité d'un Etat japonais allant de Kyûshû jusqu'aux actuelles Akita et Sendai, dans le Nord-Est. Pourtant, grâce aux mokkan, il est possible de comprendre la réalité de la centralisation de ce système, par les flux des différentes productions, des provinces vers la capitale.

pp.346-347, Le Japon des capitales, fin VII°-VIII°s.

Pour un Européen, pour qui Antiquité et cité sont deux notions qui vont souvent de pair, le Japon antique peut paraître bien singulier. En effet, si la capitale est indubitablement une ville, elle est la seule (hormis le port situé à l'endroit de l'actuelle Hakata, à Kyûshû) qui constitue une petite agglomération. En l'absence de réseau urbain, donc, et avec une seule ville pour un territoire si vaste, on pourrait même douter de la réalité d'un Etat japonais allant de Kyûshû jusqu'aux actuelles Akita et Sendai, dans le Nord-Est. Pourtant, grâce aux mokkan, il est possible de comprendre la réalité de la centralisation de ce système, par les flux des différentes productions, des provinces vers la capitale.

pp.346-347, Le Japon des capitales, fin VII°-VIII°s.

Dans les premières sources chinoises évoquant l'archipel, il est question d'un peuple, celui des Wa (Wo en chinois). Wo/Wa était une manière péjorative de désigner certaines populations barbares. A l'époque archaïque des grandes tombes, les rois désignent le pays qu'ils dirigent sous le nom de Yamato, du nom de la région du Kinai où se trouvaient les bases géographiques des lignées des souverains. Mais les Chinois continuaient de parler des Wa. Dans les documents diplomatiques officiels, les sinogrammes se lisant Wa étaient lus Yamato dans l'archipel. Au sinogramme Wa signifiant les barbares fut substitué dans l'archipel le caractère Wa signifiant la paix ou l'harmonie, et on y adjoignit un autre idéogramme signifiant grand, si bien que Yamato pouvait se comprendre comme "le pays de la grande harmonie." Mais avec l'établissement des Codes et la montée en puissance de la monarchie dans l'archipel, l'appellation traditionnelle chinoise résonnait comme une injure et n'était plus acceptable. C'est pourquoi sous Tenmu (672-686), le nom officiel du pays fut modifié et devint Nihon, le Japon ou "pays du soleil levant".

Nihon ou Nippon ("soleil levant") n'est ni un nom d'ethnie ni un nom de lieu. Il signifie la direction de l'est, là où le soleil se lève. Le nom du pays est donc bien associé à des croyances liées à un culte solaire. Cette dénomination officielle se situe dans un rapport évident à la Chine qu'on fait semblant de prendre pour "le pays du soleil couchant", mais dont on sait très bien qu'elle est "l'empire du Milieu" ! ...

En fait, au cours de l'histoire, les habitants de l'archipel n'ont que très peu désigné leur propre pays sous le terme de Japon qui était surtout une appellation à destination des étrangers, et tout particulièrement des Chinois. Nihon, en chinois Riben (prononcé "jeubenne"), ou Ribenguo ("pays du soleil levant"), a donné naissance à diverses désignations en langues occidentales, depuis le Cipango (ou Xipangu) de Marco Polo jusqu'au Japao des Portugais. Le terme de Japon est donc d'origine chinoise et non japonaise.

Dans l'archipel, on parlait plus volontiers de "honpô" ("ce pays-ci") et de "hôjin" ("les gens d'ici") pour désigner les Japonais. On évoquait aussi "honchô" ("cette cour impériale-ci"). Ce n'est qu'avec l'ouverture de l'archipel dans la seconde moitié du XIX°s que le mot de Nihon pour désigner le pays est passé dans l'usage courant. En 1889, avec la constitution moderne, l'appellation officielle du pays devient "empire du Grand Japon". Depuis l'après-guerre et la fin de son empire en Asie orientale, le pays se désigne plus modestement sous le nom de Japon.

p. 271

Nihon ou Nippon ("soleil levant") n'est ni un nom d'ethnie ni un nom de lieu. Il signifie la direction de l'est, là où le soleil se lève. Le nom du pays est donc bien associé à des croyances liées à un culte solaire. Cette dénomination officielle se situe dans un rapport évident à la Chine qu'on fait semblant de prendre pour "le pays du soleil couchant", mais dont on sait très bien qu'elle est "l'empire du Milieu" ! ...

En fait, au cours de l'histoire, les habitants de l'archipel n'ont que très peu désigné leur propre pays sous le terme de Japon qui était surtout une appellation à destination des étrangers, et tout particulièrement des Chinois. Nihon, en chinois Riben (prononcé "jeubenne"), ou Ribenguo ("pays du soleil levant"), a donné naissance à diverses désignations en langues occidentales, depuis le Cipango (ou Xipangu) de Marco Polo jusqu'au Japao des Portugais. Le terme de Japon est donc d'origine chinoise et non japonaise.

Dans l'archipel, on parlait plus volontiers de "honpô" ("ce pays-ci") et de "hôjin" ("les gens d'ici") pour désigner les Japonais. On évoquait aussi "honchô" ("cette cour impériale-ci"). Ce n'est qu'avec l'ouverture de l'archipel dans la seconde moitié du XIX°s que le mot de Nihon pour désigner le pays est passé dans l'usage courant. En 1889, avec la constitution moderne, l'appellation officielle du pays devient "empire du Grand Japon". Depuis l'après-guerre et la fin de son empire en Asie orientale, le pays se désigne plus modestement sous le nom de Japon.

p. 271

Avec la toute fin du VII°s, l'âge des premières capitales, et surtout le VIII°s, la documentation écrite franchit un cap qualitatif et quantitatif avec les "mokkan", les chroniques officielles, mais aussi les premières oeuvres littéraires. Parmi ces dernières, le Man.yôshû, qui peut être traduit littéralement par "Recueil des dix mille feuilles (d'arbre)", mais dont le sens serait plutôt "Recueil de dix mille poèmes", les oeuvres littéraires étant souvent comparées à des feuillages.

Avec le Kaifûsô ("Anthologie de la nostalgie") daté de 751 (première compilation japonaise connue de poèmes en chinois), c'est l'une des plus anciennes anthologies poétiques. Sa compilation date probablement des années 760 et la plus ancienne version qui nous est parvenue de ce texte est un manuscrit du XI°s. Le Man.yôshû est le premier recueil de poèmes japonais waka qui célèbre l'expression de sentiments amoureux. L'anthologie regroupe environ 4500 poèmes, pour la plupart de haute tenue littéraire, dont les plus anciens datent sans doute de la première moitié du VII°s. On attribue la compilation de l'ouvrage à Ôtomo no Yakamochi (718-75), un fonctionnaire de la cour impériale, lui-même grand poète. Cet ouvrage est considéré comme un chef-d'oeuvre de la littérature ancienne.

p. 316

Avec le Kaifûsô ("Anthologie de la nostalgie") daté de 751 (première compilation japonaise connue de poèmes en chinois), c'est l'une des plus anciennes anthologies poétiques. Sa compilation date probablement des années 760 et la plus ancienne version qui nous est parvenue de ce texte est un manuscrit du XI°s. Le Man.yôshû est le premier recueil de poèmes japonais waka qui célèbre l'expression de sentiments amoureux. L'anthologie regroupe environ 4500 poèmes, pour la plupart de haute tenue littéraire, dont les plus anciens datent sans doute de la première moitié du VII°s. On attribue la compilation de l'ouvrage à Ôtomo no Yakamochi (718-75), un fonctionnaire de la cour impériale, lui-même grand poète. Cet ouvrage est considéré comme un chef-d'oeuvre de la littérature ancienne.

p. 316

Ninja (ou shinobimomo) signifie gens "cachés ou personnes "endurantes", le terme dérivant d'un verbe, shinobu, qui peut signifier soit "se dissimuler", soit "supporter, souffrir". A l'origine, il s'agit de gens qui pratiquent des formes d'ascèse dans les montagnes et développent des techniques de combat particulières, fondées sur l'endurance et la dissimulation.(...)

Discrets et efficaces, les ninja n'étaient guère aimés ni par le peuple qui les redoutait, ni par les guerriers qui les méprisaient. Ils deviendront l'objet au XXè siècle d'un engouement dans le roman historique d'abord, puis dans le cinéma et la bande dessinée qui les transformeront en "Robin des bois", bien loin de ce que fut leur condition réelle.

Discrets et efficaces, les ninja n'étaient guère aimés ni par le peuple qui les redoutait, ni par les guerriers qui les méprisaient. Ils deviendront l'objet au XXè siècle d'un engouement dans le roman historique d'abord, puis dans le cinéma et la bande dessinée qui les transformeront en "Robin des bois", bien loin de ce que fut leur condition réelle.

Le moment de la mort devient ainsi l'occasion de manifester sa dignité, sa renommée, sa réputation posthume. Mieux vaut la mettre en scène. De là vient cette obsession de la mort honorable esthétisée qui imprègne la culture guerrière de l'honneur. Le suicide au moment de la défaite est la dernière carte que peut jouer un samouraï vaincu.

D’une certaine façon, l’histoire de l’archipel japonais au cours de la période de transition de la fin du XIXe du début du XXe siècle, qui correspond à peu près à l’époque Meiji (1868-1912), peut être perçue comme un moment de l’expansion territoriale des « grandes puissances » correspondant à une nouvelle poussée de la mondialisation. Et le mouvement interne de la société japonaise relève sans doute des conséquences directes de la connexion accélérée du Japon au reste du monde à partir des années 1850. Celle-ci s’est opérée dans le cadre d’une logique qui n’est pas neutre, sur la base d’un rapport de forces, que de nombreux historiens japonais expriment en évoquant, à propos du Japon des années 1850-1900, un « sentiment d’urgence », une « conscience de crise » qui obligèrent à des recompositions politiques ou à des réaménagements sociaux rapides au cours de la période. La modernité japonaise a été représentée, ou s’est longtemps elle-même représentée, tant l’idée semblait forte, « comme rattrapant, imitant, traduisant, s’opposant à, dépassant ou renversant la modernité occidentale », mais cette dernière restait la seule valable, l’incarnation même de la Modernité avec une majuscule. On prenait l’histoire de l’Europe, on considérait tout ce qui a été un succès au Japon comme en Europe, le reste représentant des « mauvais choix ». L’historiographie japonaise au XXe siècle, toutes tendances confondues, a en effet longtemps cherché à penser l’écart qui séparait le Japon du modèle, faisant, consciemment ou pas, du « comparatisme eurocentré », de la lack history, montrant tout ce qui avait fait défaut, ce qui avait « manqué ». La vision européenne de la modernité, y compris celle provenant des interrogations comparatives de Weber sur les succès européens et les retards chinois, imprégnait les discours japonais, au point que certains y voient présente comme une « colonisation spirituelle de l’intérieur » qui aurait pollué leur imaginaire historique pendant plus d’un siècle.

Kuwahara Yasui, pilote kamikaze, raconte une scène évocatrice qui a lieu en janvier 1945. Le capitaine réunit ses hommes pour leur proposer de participer à des missions sans retour.

- Ceux d'entre vous qui ne veulent pas donner leur vie pour notre empire du Grand Japon n'y seront pas forcés. Qu'ils lèvent la main, ceux qui ne se sentent pas capables d'accepter cet honneur... Maintenant...

On n'entend plus que le bruit de la pluie... L'atmosphère parait étouffante : il me semble que la mort nous dévisage l'un après l'autre, avec ironie. Puis hésitante, timide, se lève une main. Une autre suit, puis une autre... Cinq, six en tout...

Ah, c'est ainsi ! Le capitaine Tsubaki fixe les hommes qui ont levé la main. Nous savons donc exactement ce que valez, continue-t-il. Voici six hommes qui reconnaissent ouvertement leur manque de loyauté, en se retournant vers ceux qui n'ont pas fait un geste. Six hommes qui manquent complètement d'honneur, de courage. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, ils feront partie du premier groupe d'attaque des kamikazes.

- Ceux d'entre vous qui ne veulent pas donner leur vie pour notre empire du Grand Japon n'y seront pas forcés. Qu'ils lèvent la main, ceux qui ne se sentent pas capables d'accepter cet honneur... Maintenant...

On n'entend plus que le bruit de la pluie... L'atmosphère parait étouffante : il me semble que la mort nous dévisage l'un après l'autre, avec ironie. Puis hésitante, timide, se lève une main. Une autre suit, puis une autre... Cinq, six en tout...

Ah, c'est ainsi ! Le capitaine Tsubaki fixe les hommes qui ont levé la main. Nous savons donc exactement ce que valez, continue-t-il. Voici six hommes qui reconnaissent ouvertement leur manque de loyauté, en se retournant vers ceux qui n'ont pas fait un geste. Six hommes qui manquent complètement d'honneur, de courage. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, ils feront partie du premier groupe d'attaque des kamikazes.

Le temps des famines et des révoltes.

Tous les témoignages montrent que la misère dans les campagnes ne cesse de s'accroître entre le début du XVIII° et le milieu du XIX°. Cette pauvreté reste en grande partie le fruit d'un système qui fait peser l'impôt principal sur le travail agricole. La charge fiscale dont s'acquitte la paysannerie ne cesse de s'alourdir. Le principe de base d'une rente s'établissant à 50 % de la récolte n'est que rarement appliqué et les taux de prélèvement sont plus souvent de l'ordre de 60 à 80 %. Cette rente foncière est d'autant plus insupportable aux paysans qu'elle s'accompagne de décisions arbitraires prises au niveau des prévôts et autres responsables de la fiscalité, qu'on accuse volontiers de rapacité, de malhonnêteté ou de corruption.

La paysannerie est ainsi confrontée en permanence à la peur de la misère dans une économie d'échanges encore très fragile. Les mauvaises récoltes déclenchent des phénomènes inflationnistes sur les produits agricoles de consommation courante notamment le riz, à l'origine de disettes et parfois de famines. La mémoire collective se souvient des "trois grandes famines". Celle de 1732, du temps du shôgun Yoshimune, dans le Japon de l'ouest touche plus de 2 millions de personnes.

Dans ces conditions, les misérables sont réduits à des actes extrêmes comme vendre leurs enfants (les filles surtout) ou pratiquent l'infanticide des nourrissons (connu sous le nom de mabiki, "désherbage"). Parfois, les paysans abandonnent les champs et désertent les villages. Et de plus en plus souvent ils se révoltent. Le phénomène prend de l'ampleur et connaît des pics dans les années 1780, 1830 et 1860.

Malgré leur violence, ces mouvements de protestation ne contestent jamais l'ordre en place. Ils pointent les dysfonctionnements du système idéologique confucianiste dominant, mais gardent leur foi dans la capacité des puissants à exercer leur bienveillance à leur égard.

Tous les témoignages montrent que la misère dans les campagnes ne cesse de s'accroître entre le début du XVIII° et le milieu du XIX°. Cette pauvreté reste en grande partie le fruit d'un système qui fait peser l'impôt principal sur le travail agricole. La charge fiscale dont s'acquitte la paysannerie ne cesse de s'alourdir. Le principe de base d'une rente s'établissant à 50 % de la récolte n'est que rarement appliqué et les taux de prélèvement sont plus souvent de l'ordre de 60 à 80 %. Cette rente foncière est d'autant plus insupportable aux paysans qu'elle s'accompagne de décisions arbitraires prises au niveau des prévôts et autres responsables de la fiscalité, qu'on accuse volontiers de rapacité, de malhonnêteté ou de corruption.

La paysannerie est ainsi confrontée en permanence à la peur de la misère dans une économie d'échanges encore très fragile. Les mauvaises récoltes déclenchent des phénomènes inflationnistes sur les produits agricoles de consommation courante notamment le riz, à l'origine de disettes et parfois de famines. La mémoire collective se souvient des "trois grandes famines". Celle de 1732, du temps du shôgun Yoshimune, dans le Japon de l'ouest touche plus de 2 millions de personnes.

Dans ces conditions, les misérables sont réduits à des actes extrêmes comme vendre leurs enfants (les filles surtout) ou pratiquent l'infanticide des nourrissons (connu sous le nom de mabiki, "désherbage"). Parfois, les paysans abandonnent les champs et désertent les villages. Et de plus en plus souvent ils se révoltent. Le phénomène prend de l'ampleur et connaît des pics dans les années 1780, 1830 et 1860.

Malgré leur violence, ces mouvements de protestation ne contestent jamais l'ordre en place. Ils pointent les dysfonctionnements du système idéologique confucianiste dominant, mais gardent leur foi dans la capacité des puissants à exercer leur bienveillance à leur égard.

A propos de Tomoe Gozen, femme samouraï:

"D'une force et d'une adresse rares à l'arc, que ce fût à cheval, que ce fût à pied, le sabre à la main, c'était une guerrière capable d'affronter démons ou dieux et qui seule valait mille hommes." (Dit des Heiké)

"D'une force et d'une adresse rares à l'arc, que ce fût à cheval, que ce fût à pied, le sabre à la main, c'était une guerrière capable d'affronter démons ou dieux et qui seule valait mille hommes." (Dit des Heiké)

Noritsuna, qui a tué par traîtrise, est salué [dans Le Dit des Heiké] pour sa bravoure, tandis que Munemori, qui craint pour sa vie, est décrié.

IV. La conscience du mérite chez les guerriers, p. 60

IV. La conscience du mérite chez les guerriers, p. 60

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Pierre-François Souyri

Lecteurs de Pierre-François Souyri (237)Voir plus

Quiz

Voir plus

Pluriel de quelques mots composés (2e)

Les carottes sont crues

des épluche-légume

des épluches-légume

des épluche-légumes

des épluches-légumes

12 questions

73 lecteurs ont répondu

Thèmes :

vocabulaire

, orthographe

, Accords

, pluriel

, noms

, motsCréer un quiz sur cet auteur73 lecteurs ont répondu